- +1

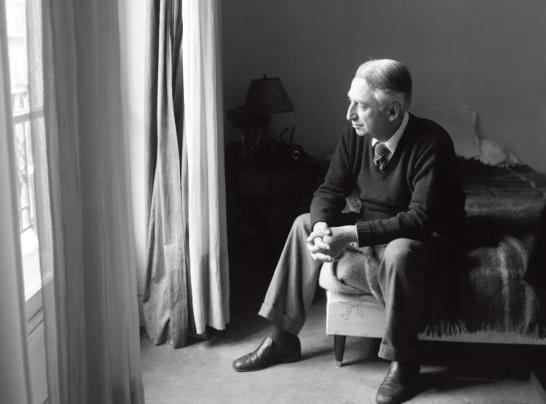

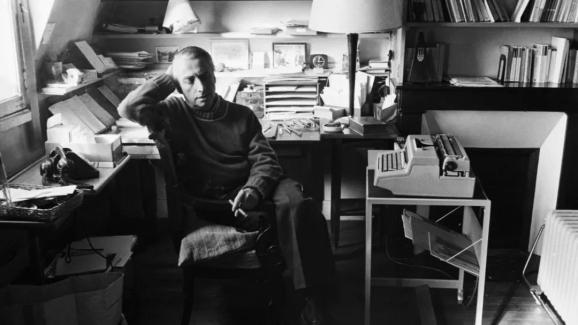

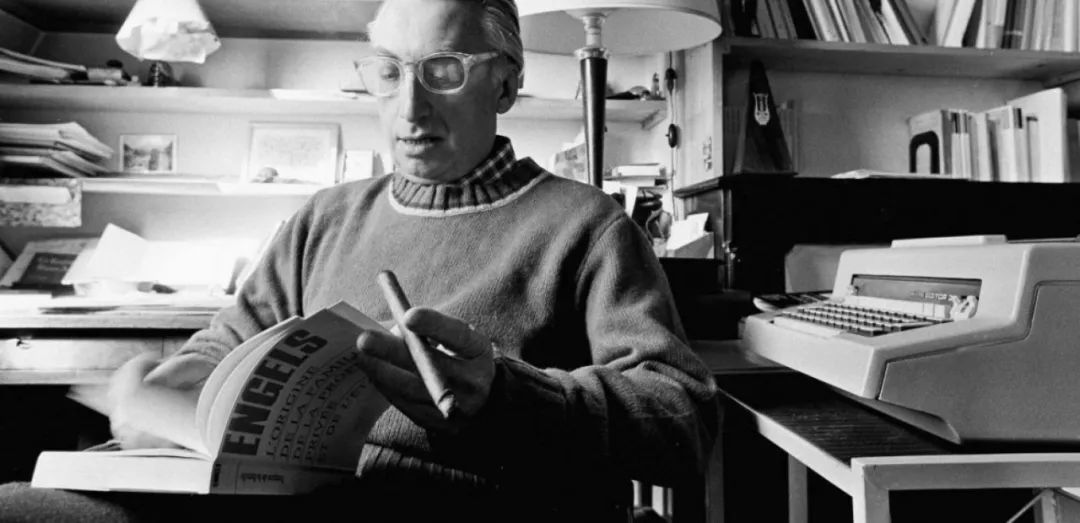

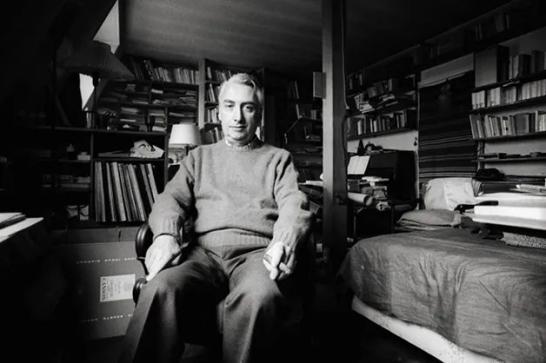

谁是罗兰·巴特?

谁是罗兰•巴特?

毫无疑问,他是20世纪文化和文学批评的传奇。作为现代思想的交会点,他串联起布朗肖、拉康、萨特、福柯、德里达等一整部法国20世纪思想史。他提出的“零度写作”、“作者之死”风靡一时,为分析大众文化和消费主义提供了经典理论。

本文选自汪民安老师的新书《谁是罗兰·巴特?》,展现了罗兰·巴特的思想轨迹。正如同罗兰·巴特本人宣称的“文本的快感”,这本力图解读罗兰•巴特的作品,读起来同样令人充满快感。

二战后法国涌现的所有思想界大师中,我敢绝对肯定地说,罗兰·巴特是著作永世长存的一位。

——苏珊·桑塔格

01

“零度写作”

萨特的文学观是其哲学理论的寄生物,他从头至尾都在呼吁“选择”、“介入”、“自由”这些关键词。萨特的人道主义充分承认启蒙运动以来的主体性,他是主体理论的人道主义最后一个大坝,对他来说,文学当然是一种道德律令、一种介入工具、一种选择武器、一种自由吁求,最终,就是他的哲学实践——虽然不是这种实践的唯一形式。文学具有如此的能量,除了萨特单纯而乐观的哲学信仰支撑外,他当时对知识分子的力量还抱有希望,战后,知识分子一度十分活跃,不少人在政治上都蠢蠢欲动,这让萨特看到了希望,呼吁作家介入,也就是呼吁知识分子介入,从而创造战后法国的不再屈辱的历史。

如果说,在《什么是文学》中,自由是萨特的核心语词的话,那么,在《写作的零度》中,巴特的重心则落到了语言这个后来不可一世的词语上。自由和语言,它们的差异性一目了然,在巴特看来,它们的基本意义甚至是恰好对立的,语言恰恰是结构化的、奴役性的和充满拘束感的,同时,语言是毫无人性的冷血词语,而自由则是人的基本理想、是人性的完善。萨特显然打算将文学点燃人性的火花,而巴特则将人推出了文学的地平线以外了。他把文学托付给了语言,文学既抵制语言又玩弄语言,总之,它是在和语言的交易中行进的。

《写作的零度》几乎是依据萨特的《什么是文学》来谋篇布局的。因为巴特此时还不怎么谈及读者,因此萨特的第二个问题“为谁写作”,巴特并未明确作答。针对“什么是写作”,巴特提出了全然不同的看法,他从语言结构着手,语言结构“是某一时代一切作家共同遵从的一套规定和习惯”,它全面贯穿于作家的言语表达之中,它是一种无处不在的环境和界限,是作家的一个无法穿越的地段,是一种行为的场所,一种“无选择余地的反射”,是“人类的而非作家的共同性质”。语言结构的顽固性和惰性对于作家而言,其性质是否定性的,作家对未知形式的探索总要在语言结构这里遇到阻力,语言结构总是以一种遥远的熟悉性牵扯着作家的求新欲望,对作家而言,语言结构是个摆不脱的反动派、挣不掉的牢狱。

语言结构是作家的他者,作家挣不脱的地平线,但在同样的语言结构面前,作家显示的不是同一种姿态,他们的作品殊异,这无疑是风格在从中作祟。巴特将风格和作家的身体及经历联结起来,形象、叙述方式、词汇这些作品要素都取决于风格,“于是在风格的名义下形成了一种自足性的语言,它只浸入作者个人的和隐私的神话学中,浸入这样一种言语的形而上学中”。

风格是一种生物性的东西,是文学习惯的私人性部分,它和社会无涉,它是“作家的事物、光彩和牢房”。它是作家的本能冲动,它应归属于发生学现象。因此,巴特将风格看作是来自底部深处的,它是垂直性的,而语言结构则横亘在那里,它是水平式的,这样,风格的垂直性和语言结构的水平性为作家描绘出一种天性。语言结构起着否定作用,而风格则是一种必然性,“它使作家的性情同其语言结合了起来。在语言结构中他发现了历史的熟悉性,在风格中则发现了本人经历的熟悉性”。

这样,语言结构和风格各占据一个地盘,二者之间尚有表示另一个形式性现实的地盘,巴特称之为写作。写作正是协同语言结构和风格的力量,语言结构和风格都是盲目性的,对写作而言,它们都是对象,写作是选择、也是功能,“写作是存于创造性与社会之间的那种关系,写作是被其社会性目标所转变了的文学语言,它是束缚于人的意图中的形式,从而也是与历史的重大危机联系在一起的形式”。从本质上来说,写作是一种形式的选择,一种“形式的伦理”,作家的写作是思考文学的一种方式,而不是扩展文学的一种方式,他只是想在“言语的根源处”来要求一种自由的语言,写作使作家从社会目的性返回到其创作行为的“工具性根源”。

巴特对写作的界定同萨特相去甚远,几乎可以说是背道而驰。写作不再是一种呼吁,不再为“自由”的社会伦理学而左右,写作偏离了社会性目标,它转变为一种形式求索。如果说写作要求一种自由的话,它仅仅是要求形式选择的自由,要求一种生产语言的自由。

同时,写作不可避免地被记忆所束缚住,它难以完全逃脱语言的先前惯用法,因此,写作还是一种“自由与记忆之间的妥协物,它就是这种有记忆的自由,即只是在选择的姿态中才是自由的,而在其延缓过程中已经不再是自由的了”。这样,写作就转向了自身而回避了介入的功能,作家选择的自由,仅仅肯定了他本人的自由,仅仅肯定了他不再成为习惯语言的囚徒,因此,巴特将写作和作家而不是读者紧紧捆绑在一起,写作所引起的自由是作家的自由,是一种形式自由,一种言语自由,它和读者的、政治的、伦理的自由全然无涉,也就是说,它和萨特所说的自由全然无涉。

02

“作者之死”

福柯指出,对人的种种看法是虚构的,人不是人们所想象的那样是一个本质性存在,人是被设想、被建构、被哲学(尤其是康德以来的哲学)配置和生产出来的。人学应被彻底根除——这是福柯的结论——对于那些信奉人学的人,对于那些期望将人作为追求真理的起点的人,对于那些将知识局限于人自身的人,对于那些企图反思人从而试图获得关于人的知识的人,都应报之哲学的同时又是无声的嘲笑。

那么,是不是应该对作者也报以哲学的嘲笑?巴特现在正在考虑这个问题。

最后,巴特求助于语言学。从语言学上来说,作者仅仅是写作的主语、空的主语而不是有实质深度的个人,因为语言陈述可以自在地运作,语言陈述总能在一个结构轨道内充满活力地运行,根本不需要一个人来驾驭、指导和颐指气使,言语活动完全可以自我消耗。

这种种去除作者的行为意义甚大,巴特说,它不仅是历史事实或写作行为,它还改变了现代文本。这种改变标志之一,即时态就有所不同。作者被相信的时候,他总是被当成作品的过去时,作者总是在作品之前,他事先在思考、酝酿和筹划,书籍是他的筹划结果,作者和书籍的关系类似父与子的关系。与此相反,去除作者的现代抄写者(巴特以此来指代那些放弃作者神学的写作者,如超现实主义者)和文本是同时的,他并不领先于书籍文本,他只是书籍文本的一个语法上的位置主语而不是时间上的领头人。这样,“写作不再设想为记录过程、确认过程、再现过程和描绘过程(如古典作家所言)……现代的抄写者因此不再相信,不再像他的先辈那样相信,相对于思想的激情而言,手太慢了,并因此而建立一个必然性规则,他应当强调这种延缓并且无限地‘加工’其形式。对抄写者来说,完全相反,手同任何声音分离了,它被纯粹的誊写姿态所引导并引发了一个无源头之领域的踪迹——或者,至少,只有语言自身的源头,这种语言对一切源头都表示怀疑”。

既然文本没有了作者,既然文本不再有源头,那么,它不再受单一意义的支配。文本现在是多维空间组成的,在这个空间中,各种写作相互交织、结合、对话和竞争,但没有一个居主导地位,没有一个是始源性的,没有一个具备优先性,文本是各种引证的编织物,是充满零乱文化源头的混合物,作家总在写作史之中,他总是在模仿一部模仿作,因为任何写作都不具有初始性、原创性,任何写作都汇入写作的大海中从而彼此模仿,不过,它们从不完全模仿。写作总是抽取一部分与另一部写作的一部分相混合,相嬉戏,它的其余部分则同它们保持对立,或者再同另外的写作相混合嬉戏,总之,他决不依靠和栖身于一部作品。

作家只是想表明,他企图表达的内在东西本身不过是包罗万象的一种字典,所有的字词只能通过其他的字词来解释、说明,作家的写作处在一种无穷无尽的字词环链中。作者不再重要了,他消失了,在写作的海洋中只有抄写者,只有从一个文本到另一个文本的转抄者,而不再有激情、性格、情感、印象,“生活不过是模仿书本,书本本身也仅仅是个符号织物,是个迷途的、无限延搁的模仿”。而且,将作者搬走后,就没有必要破译文本了,因为作者常被看作是文本的界限,被视作安装在文本内的一个终极所指,作者关闭了文本。现在这些都不存在了,“在复合写作中,一切都在于分清,没什么需要破译了,在每个关节点,每个层面上,结构都能被跟踪,被编织(像丝袜线团一样),然而,其底部一无所有,写作的空间应被走遍而不可穿透;写作不停地固定意义以便又不停地使之蒸发消散、使之系统性地排除意义”。巴特在此以一种委婉的然而又是决断的语气说,文学今后应最好称作写作,文学蕴含了作者的概念,而写作则消除了作者、消除了神学,它拒绝了意义,最终拒绝了上帝及其替代语:理性、科学、法则。

那么,写作到底有没有一个集中点?巴特回答说,写作的真正场所是阅读、是读者。一个文本是由多种写作构成的,这些写作有成千上万的文化源头,它们相互对话、相互模拟、相互争执。但是,这种多重性却汇集在读者处而非作者处,所有写作的引证部分都在读者那里驻足,文本的整体性不在于它的起因(作者)之中,而在于其目的性(读者)之中;读者也不再是个深度个人,他是无历史、无生平、无心理的一个人,仅仅是在某个范围内将作品的所有构造痕迹汇集在一起的某个人,读者不再是人文主义意义上的读者。古典主义批评从不过问读者,它只是承认作者,巴特指出,再也不能容忍这种颠倒是非的骗局了,“为使写作更有前景,颠覆这个神话是必要的,读者的诞生应以作者之死为代价”。

文字丨选自《谁是罗兰·巴特》,汪民安 著 ,南京大学出版社,2023-9

编辑丨欧阳咻

原标题:《谁是罗兰·巴特?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司