- +1

静安讲坛:将上海人的形成置于城市成长中分析

围绕某个地域民众的集体形象和精神品格的话题,总是能引起人们聚讼纷争,“滤镜”和“地域黑”也总是相生相伴。但像“上海人”这样同时拥有极大的敬意和广泛的误解,依然是十分特别的案例,恰恰说明这座城市和生活在其中的民众的复杂性。

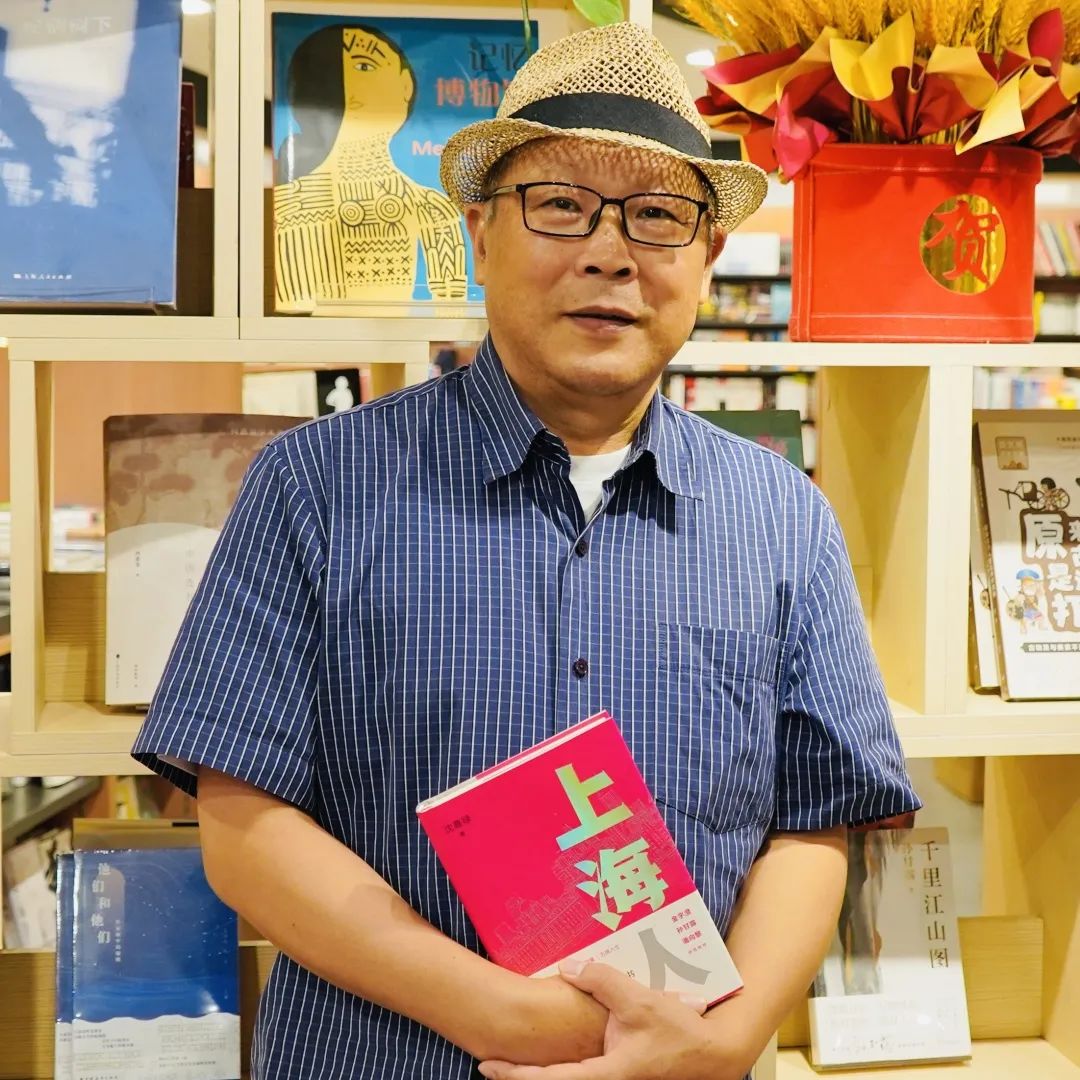

11月25日,作家沈嘉禄携其新作《上海人》做客由静安区图书馆与静安区作家协会主办的“静安讲坛”,为读者解码上海人的前世今生。

沈嘉禄携新作《上海人》做客“静安讲坛”

这本书讲述了上海开埠以来的180年里,一代代原住民和外来移民融合、交流、并肩成长、共同建设大上海的故事。书中沈嘉禄还回应了长期以来外界对上海人集体性格的种种批评,解释了上海人成长的环境和背景,梳理了在历史节点上与上海不期而至的重大事件。《上海人》这本书被读者认为是进入上海城市的钥匙,更是新上海人融入上海的关键读物。

写不完的上海人,说不完的上海故事

《上海人》是南京大学出版社“城市人系列”中的一部。这一系列邀请了各地的重要作家,以散文形式书写所在城市的历史文化和民众品格,包括了肖复兴的《北京人》、叶兆言的《南京人》、范小青的《苏州人》、阿成的《哈尔滨人》、沈东子的《桂林人》、程的维《南昌人》等。

“两年前,南京大学丁帆教授向出版社推荐由我来写《上海人》,本人深感荣幸。当然首先是挑战,即使以最近四十年为一个时间长度,上海故事的讲述者也已结集成一个雄壮的方阵,史学家致力于揭晓历史谜底,作家擅长私人化讲述,这都是读者倾情聆听的理由。将上海人的成长过程置于城市历史的大背景来讲述,并且完成刻画人物群像的使命,需要历史知识和文学修养,对我而言,无疑是一个极好的机会。”

实际上,写上海人,尤其是市民文化环境中成长起来的上海人,沈嘉禄是一个特别合适的人选。正如作家孙甘露所言,沈嘉禄兼有两副笔墨,一是小说家的,一是记者的。他拥有三十余年的文学创作经历,对上海城市史、市民生活史、非物质文化遗产保护与传承、饮食文化等方面的深入研究,加之他多年记者生涯中凝练出的敏锐洞察力,使得他的写作,于细微之处展示了一座城市的日与夜,过去、现在与未来,讲述城市人的悲欢离合。

《上海人》书封

书稿完成后,洋洋洒洒50余万字。“出版社觉得不能这么多,太厚了。”但沈嘉禄和出版社商量,说上海太复杂,上海人的成分和性格也都太复杂,非如此体量不足以上海这座城市在全国的省会城市当中最值得研究,上海人成分最复杂,性格最复杂,上海人不管有多大的体量都可以成为其他省份人的一个分析的样板。尽管最终呈现出来的篇幅比原稿要少,但《上海人》一书获得了广泛的赞誉。

“这本书尽管已经出版了,但我还在研究上海人,以后可能会写第二本,因为上海的故事太多了。”沈嘉禄说。

移民文化是上海文化的底色和格局

“很难用一句话来概括上海人。作为一个符号、一个群体、一个文化现象,或者一种精神品质,‘上海人’的多元性、复杂性和偶然性,常常让外省市朋友难以捉摸。这并非说上海人天然地具有某种优越性,我只是想提示一个事实:‘上海人’的形成,并非预设,也非贴标签,甚至不能说是自愿的。”沈嘉禄在序言和讲座现场多次强调,一定要将上海人的形成置于城市成长的历史过程来分析。

讲座上,沈嘉禄回顾了上海开埠180年的历程,特别强调了外来移民和上海原住民共同造就了这座城市的交融共存的移民文化,认为“海派文化的特点就是移民文化,是外来文明和本土文明相交融的产物,这是上海的文化底色和格局。”而这种底色从一开始就造就了上海“海纳百川,兼容并包”的特点,“这是历史给予的,也是上海人的品性和族群印记。”

沈嘉禄表示,很长时间以来,外省人对上海人有不少负面理解,认为上海人精明、小市民习气、胆小怕事、斤斤计较,还有点排外,看不起外地人……

“是不是这样呢,我认为值得商榷。很多人有这种成见,是因为缺乏了解。他可能根本没有来过上海,即使来也是以旅游为主,没有接触过上海市民,看到的都是东方明珠、南京路、外滩三件套,要不然就是到武康路拍照片,对上海的了解是非常浅层次的,甚至是带着成见来的。”

不过他也坦言,“上海人”和其他地域的民众一样,确实也会有很多弱点,但是我们在评上海人或其他什么人的时候,不能脱离时代的背景,不能脱离当地居民的居住环境,不能脱离其所在的市民生态环境。

沈嘉禄

“解析上海人,不能绕过让上海人骄傲或尴尬的历史,不能随意改写造成上海集体性格和市民生态的内在逻辑,将作为个体生命的上海人置于宏观面的上海人中间进行对比,或许更有戏剧性和典型性。”沈嘉禄说,上海人在上海的成长过程中,奉献了自己的聪明才智和毕生心血,也因为环境复杂和生存危机,自然而然地显露诸多性格缺陷。可贵的是,上海人也一直在审视自身的性格缺陷,不回避,不辩驳,不粉饰,这份文化自觉使上海人能够与历史对话,向未来瞻望。

对于城市化进程如此剧烈的今天,海派文化是否会消失,沈嘉禄认为不必担忧,上海的海派文化本身就是一个动态的文化,正如过去的移民带来的异质文化,今天的新上海人为上海这座城市注入了新鲜血液,把北方的文化带到上海来,进一步丰富上海的海派文化。

“再过五年、十年,我们再谈海派文化,大家可能又会发现海派文化拥有新的变化,因为有大量涌进的、超过过去一百年移民大潮总数的移民,使上海海派文化充满活力、爆发力。”在沈嘉禄眼里,这样的海派文化是可以对外省市、对外国产生更加大的文化传播力和影响力的。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司