- +1

日本《Photo Asahi》许海峰:长江三峡

编者按:郭允是朝日新闻的摄影记者,奋战媒体数十年,去年荣退,现行走于日本和中国之间。郭先生是郭沫若的孙子,虽然从上个世纪八十年代就在日本工作和生活,但是对中日文化的推动、推广,他保持一贯的热心肠。

2021年11月8日晚,郭先生在微信上说:“许兄,有事要商量,朝日新闻有一个民间摄影组织,叫做全日本摄影联盟,在它的内部定期刊物上,打算介绍中国六名摄影家,图文并茂。以下是他们发给我的旨意。这事请你协助。”

我理解,日方希望连载“跨越国境 感受照片”这一主题,以迎接日中邦交正常化50周年。朝日新闻机构下的这一摄影组织,以连载为契机,感触中国摄影家的作品和语言,异文化的视点、目光,祝愿摄影爱好者在这中间每一个人因此而有一个更广阔的世界,增进两国人民的文化交流、相互理解与关心……

郭允先生本是摄影记者,职业的原因,使得他长期关注国内动向,并注重现实生活中发生的当下。对中国摄影现状有所了解,对于所选摄影师,我和郭先生均为职业记者的角度出发,框定的摄影师范畴或长期或独特地反映某一社会事件或现象,由此,我们从中国地域出发拟定一份包含东西南北中十多人的摄影师名单,最后由其与日方商定拍板选定了六位摄影师。因人数所限,很多优秀的摄影师不得不忍痛割爱。

值得一提的是,在组稿阶段,日方全日本摄影联合会工作人员池永牧子,以及翻译大梧美代子(NHK里的干部)和三木润子之职业化、专业化程度之高之精细令我肃然起敬。有时遇到一个大概率最终不会出现在稿件中的边缘信息,她们也会问三问四,直至弄清为止。对于此,郭允先生,有时笑而不语,有时也会奋起严厉批评当下国内一些同行的做派——敷衍了事,不配做记者。

池永牧子女士介绍,全日本摄影联盟是由朝日新闻组织的,已具有95年历史的摄影爱好者的团体。会报刊物是双月刊——《Photo Asahi》朝日照片杂志,发行量是9000部,有很多摄影爱好者订购。

以下是连载最后一篇,由中国上海摄影师许海峰拍摄的专题:长江三峡。

November-December 2022

November-December 2022

November-December 2022

朝日新闻:你出生在上海,在别处有过生活经验吗?目前也是在上海生活工作吗?同时请告诉我诞生年月日。

许海峰:1969年3月31日我出生在上海虹口,除了儿童时期短暂离开过半年,一直在这座城市生活。与其他人相比,我在上海搬过很多次家,居住过不同地区,这样做有时候是不得已而为之,有时候我也放任自己这样,我觉得这样会给我带来一些新鲜感,让一成不变的生活多一点未知,拍照的活动半径因居住环境变化而有所不同。

朝日新闻:和摄影最初接触的契机是什么?

许海峰:拿起照相机拍照本身只是一个偶然,但是有意思的是我原来所在的市政工程研究所有两位摄影高手,他们在我还不懂摄影是什么的时候,已经在圈子里赫赫有名,于是,我的同事强烈推荐我去认识他们,由此跟摄影深度结缘。

朝日新闻:1991考入上海大学美术学院,毕业是哪一年?为什么选择了摄影专业?关于摄影专业和选择理由请再具体谈一谈。

许海峰:我于1991年9月考入上海大学美术学院艺术摄影专业,接受美术训练,当然还有摄影技术、理论方面的知识获取。我在20岁的年纪,并没有一个清晰的人生目标,和能力选择哪个专业当终身托付,一直随波逐流,浑浑噩噩,也很快乐。当遇见照相机的时候,我发觉这个玩具有魔力。那时候身边有几个年岁长我的同事,他们整天在把玩照相机,听得我入迷,令我深陷其中。但是,那些同事后来都没有展开的摄影艺术创作,而是在科研上获得了成就。

我记得当时学校里的摄影专业课程里有素描、色彩、构成等基础培训,这是美术院校必须掌握的。还有黑白、彩色暗房,大量的实践课程,还有室内泳装拍摄。这些东西都是我此前未知的,新奇、新鲜,有一种感受至今停留在脑海里,我像一块干海绵被扔进了水里,不断地吸收知识。那一年我22岁,我觉得长这么大好像第一次做对了一件事,我母亲的支持或者说期许也是一个原因。

朝日新闻:在进大学之前,报名了上海摄影家协会的通信讲座,何时和什么契机使你报名?想到要报名的理由是什么?

许海峰:如果我没有记错的话,1991年上半年我在上海市摄影家协会参加第四期摄影函授班,这是我第一次接近摄影团体,认识了很多摄影发烧友,一下子兴趣高涨起来。随后,我开始注意专业度更高的摄影教育或者培训,恰好上海大学美术学院的黄老师在第四期函授班上发布招生信息,于是我马上报名参加当年的高考,顺利进阶。其实也没有什么特别的理由,年轻人的冲动吧,当然也可以看作与摄影的缘分。

朝日新闻:在通讯讲座中,给你留下印象最深刻的是什么?以及为何此后你决心把摄影作为你的生涯的终身目的?

许海峰:也许是1990年或者1991年的某个夏日,在摄影函授班第一次召集的大会上,因为我迟到了,就躲在最后一排靠着墙壁站着听台上老师的讲课。他讲什么,在今天已经记不起来了,但是他在台上抑扬顿挫的讲话声调、不断挥舞的手臂,好像这个人不是跟台下一二百人讲课,而是站在距你一米的眼前跟我一个人在讲,啊哟,三十年过去了,那一幕还是真切的在脑海里,这对当时一个年轻人多大的刺激啊,那一刻我感觉受到了严重的“内伤”。这位老师今年80岁了,桃李满天下。请允许我说出他的名字:朱钟华。

我清晰地记得那天,他说,“我相信,在未来你们中间一定有人能成为摄影家”。我听了感觉自己已经是个摄影家了,这种鼓舞人心的力量,精神的召唤是巨大的。这是我与摄影最初的缘分,也是决定性的。

朝日新闻:毕业后,你进了上海市政工程管理局担任起现场摄影记录的工作,这是你自身的希望和决定吗?其理由是?当时你拍了些什么内容的照片?其后发表在什么地方?

许海峰:严格地说,我一开始的工作并不是做摄影。因为当时这个职位由一名经验丰富的摄影师担任,我则跟随二位老工程师从事科研活动。我当时所在的部门叫“道路室”,主要展开研究的领域是高速公路路面下的一层土壤。我们团队成员使用工业粉煤灰和石灰渣的混合物来替代泥土,回填到高速公路路基中,其中既要保护路基的强度和它的稳定性,又可消化工业废渣,还能解决上海耕地面积相对不足的问题。上海第一条高速公路是沪嘉高速公路,部分路段就使用了这样的科研成果。全长18.5公里。于1984年动工,1988年10月31日通车。这个项目后来获得上海市科学技术进步三等奖的荣誉,我是第十三完成人。哈哈。

恕我直言,我并不喜欢这份工作。后来,我听说上海市政工程管理局下属的市政志办公室可能需要摄影人员,他们恰好又在我们同一个大院里办公,我跟领导表示希望转岗。很幸运,市政志办公室接受了我。但是在那里拍摄照片的机会并不多,主要的工作是资料汇编,不过,我还是比之前获得更多接触图片和拍摄机会。我记得主要搜集并拍摄建成后的道路、桥梁、隧道、地铁,等等各种与工程有关的照片。这些照片作为资料保存,也有部分被刊用在《上海市政工程志》上。

朝日新闻:然后1999进入报社,这又是怎样的契机呢?

许海峰:之前我讲到,在我原来的市政工程研究所里有两位摄影前辈,他们是陆元敏和陈海汶,后者引荐我进入媒体,由此我得以进入上海青年报从事新闻工作。我想在这里强调,当时进媒体做摄影记者可真是不容易哦,与今天做媒体不可同日而语。今天很多年轻人,大学出来轻轻松松进了媒体,又随随便便提出辞职。当然,时代不同,人的选择不同,我也能理解为什么会变成这样。

朝日新闻:在报社作为摄影记者曾做了哪些主要的摄影报道工作的题材和项目?

许海峰:青年报摄影部主任雍和要求每一个摄影记者每天需完成两个单幅图片报道,无论这两个报道是来自报社分派的任务,还是自己扫街获得。这个压力可不小哦。两个图片报道也不是随随便便拍一下交差完事,必须具有新闻性,画面品质佳,洗印照片层次好,文字言简意赅。

除了日常新闻,我也有幸参与几个比较重要的报道,它们是:2001年上海apec峰会、河南艾滋病村、5.12汶川大地震、中国百名村支书、长江三峡,等等。

朝日新闻:能否谈谈在媒体工作中是否有所感到的违和感和别无他路感?若有,这种复杂的感觉能否具体描绘?

许海峰:我在不同的年龄阶段,有着不同的感受。有时候是甜蜜,有时候是苦闷,这种感觉怎么像是与一个女人有着一段至深感情的交集。哈哈。大概摄影就是这样子的吧。

我一度对自己在年轻时决绝地选择做记者这份职业颇为庆幸,甚至有点得意,但是,随着年龄的增长,竟然开始遗憾起自己的人生来——摄影作为业余爱好其实是最好的一种状态。做摄影记者,累不是问题,最大的问题是它不自由,包括摄影方式上。比如2003年的时候,在采访中我遇到一位艾滋病患者,但是报道被搁置了,在今天大家对这种疾病不像以往那么恐惧了,但是依旧不容乐观。

朝日新闻:除工作之外,开始用相机拍摄自己的主题是何时开始的?是些什么样的主题?

许海峰:整个90年代我都在一种自由的状态下进行创作,创作的范围在上海,创作的对象是城市化进程中呈现的各种现象。先后完成“废墟的美学”(也叫过渡年代的风景)“淞沪铁路”“虹镇老街””石库门”“南京路”专题。

2000年之后,我的摄影重心逐渐转向新闻摄影。先后完成“长江三峡”“艾滋病村”“公园”“空房间”专题。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:2014年历时一个月拍摄三峡,是你个人的意愿还是工作,如果是工作,同时你个人也留下了自己的照片吗?

许海峰:2014年我跟东方早报同事一起在长江采访了一个月,他们负责文字和视频,我负责图片的拍摄。这项工作是建立在报社意志上,是一个任务,有点像上世纪美国《LIFE》杂志的委派摄影师的工作方式。在拍摄前后,报社都没有提出任何摄影上的要求。换句话,报社给予了充分的自由,这是极为难得的一次珍贵之旅,也可看作纸媒向新媒体转型阶段呈现出的最后高光时刻。当时,我完全舍弃以往日常新闻单幅照片的形式去构建这个专题,而是将它放在更长远的未来来看待我的拍摄对象,无论是长江本身,还是两岸的人民。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:世界最大的水坝三峡于2009年建成,为此130万住民被迫迁移。面对缺乏理解和知识的日本读者,能否谈谈至今留下的问题和被迁移的原住民如何看待这项工程?

许海峰:1980年日本音乐人佐田雅志(さだまさし)在中国拍摄了长江,通过他和他的50多名团队成员完成了该作品,使得中国人得以再见昔日的长江旧影。他用艺术家的视角去记述长江的雄壮、沿途城市的繁华、诗画般的乡村、以及每一个普通人的苦与乐,留下113万英尺的35毫米胶片,这是极其珍贵的影像,中国人应该记住他的名字,佐田雅志。我不清楚日本观众是否看过,至今这部片子在YOUTUBE上受到广泛持久的关注。中国观众可能不一定知道作者名字,甚至不知道是日本人拍摄的,但是这部伟大的作品呈现出来的画面感人至深。

我作为有预谋地记录长江的后来者,不断去后补不同时期的长江。在佐田雅志的时代,中国人被户籍拴在土地上,而我所面对的是三峡水电站工程的兴起,他们的家被永沉于江底,不得不乔迁异地生存,这是我们这个时代的记录者所关注的重点,是对人的关注和关怀,本质上与历史上的佐田雅志们一样,对这条江的关注,其实终究是对人的兴趣。

我没有在日本生活的经验,也鲜少与日本读者的交往,仅得到一些微少的信息,似乎日本读者对当下中国很多东西并不显露出兴趣,恰恰中国年轻人对日本文化,怀着极大的热情。这样就无法建立起互通有无的交流基础。中日邦交正常化50年来,在某些阶段,两国无论官方还是民间有很多互动,使得彼此双方增进了解,我和我身边的中国朋友,希望这种交往是双向的。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:你拍了上海的多个侧面,为何这次想要介绍三峡?

许海峰:我喜欢将家里最好的东西拿出来给好朋友欣赏,当然这并不是说上海不好,而是中国太大,好东西太多。希望通过我拍摄的这些长江照片,让日本观众有所了解,啊中国,还有这条大江。

朝日新闻:三峡的建设,使得流域的人民的生存发生了巨大的变化,能否谈谈具体的变化?同时,也谈谈你如何看待这些变化和你内心的感受。

许海峰:具体的变化是,水位上升到175米这样的高度,它彻彻底底改变了居住于此人民原来的生活轨迹。长江三峡大坝建成以来,对于大坝是否影响长江流域的气候、地质、生态、移民、泥沙的问题,作为记者或者摄影人,关注了三峡地区的生活与生态,呈现了人在时代变迁里和环境共处的一瞬,无论好与坏。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:特别是通过作品,你最想传达给人们的是什么?

许海峰:一言难尽。中国人(这一地区)的生活方式和他们的精神面貌。

朝日新闻:在这三峡辽阔的区域,你是如何选定拍摄地点和题材的?或者说你是如何寻找地点和对象的?

许海峰:我的性格导致我在做专题时,一般不喜欢将计划制定的很细致,甚至可以说,仅有一个大致的方向,然后开始信马由缰,期待沿途自然而然发生的偶遇,我喜欢旅途中的不确定性。

当然,我会在一开始写一个专题计划表,这是我在研究生阶段学习到的方法,它有时候很有效地起到“信马由缰”的约束、平衡作用。

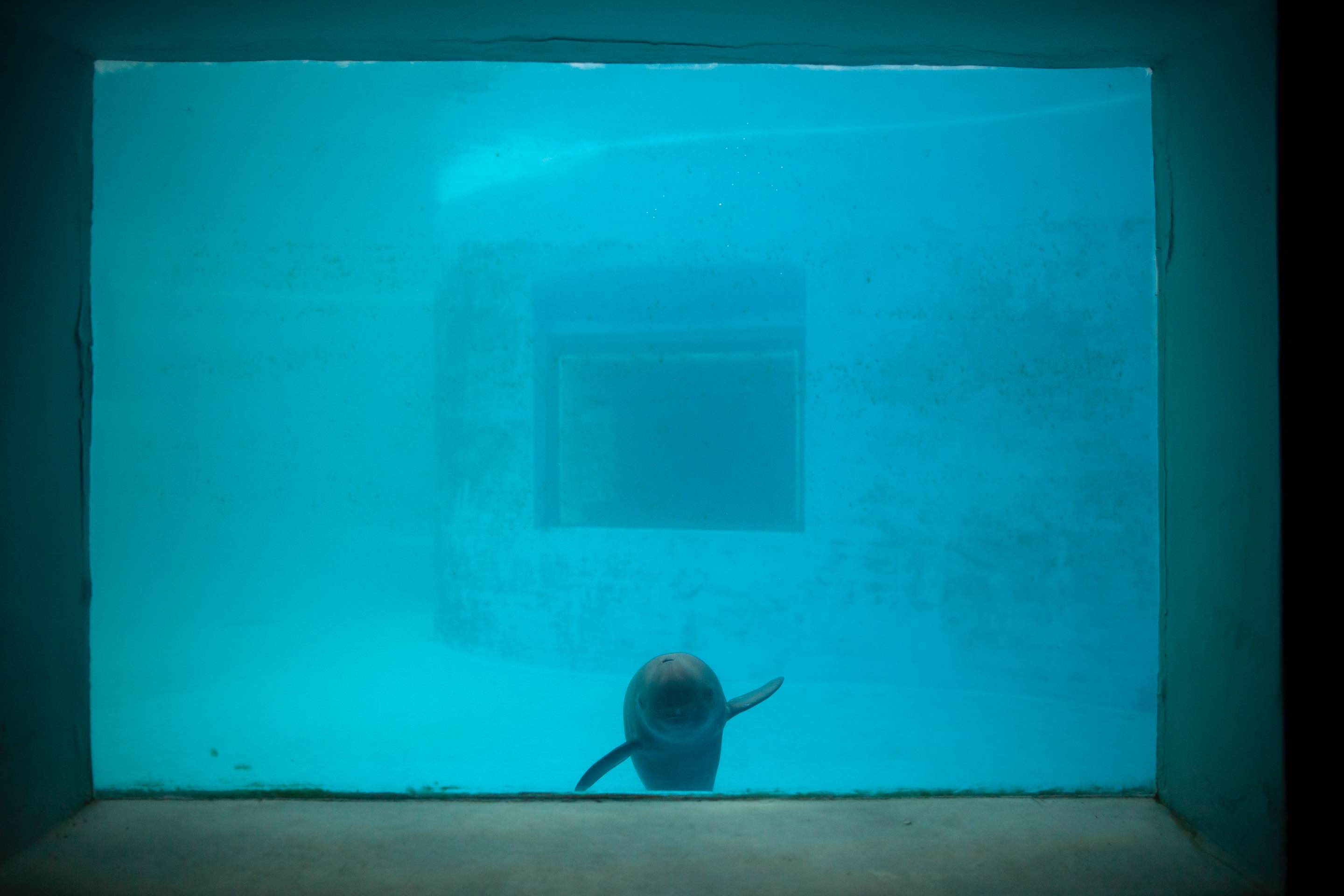

我记得,当时我从长江的宜昌逆流而上,或轮船或汽车,或摩托车或步行,一路抵达重庆。沿途所经过的每一座城市,我都会在之前对其有一个宏观的了解,比如这座城市的支柱经济靠什么?搬入新城后,他们居住的情况?气候与污染的问题?沿江地质潜在的显性问题?长江里面水生动物,尤其是江豚的问题?等等。这些是我接下来准备拍摄的内容,也是方向。然后,每天晚上回到宾馆,我将当天的所见所闻,以及内心感受写成日记保存,供日后翻检。这次我翻检了一下,恍然发现,哦,原来是这样啊。又会感慨一番,好像人生多活了一遍。这很有意思。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:你对那些站立在长江边的人们的叙述,给我留下了深刻的印象。你怎样和这些人们相遇的?同时你也说采访给你带来了快乐,能否说说给你留下最深刻印象的人和事?

许海峰:我在长江拍摄的时候经常选择租一辆摩托车,它可随时停下,比汽车机动,价格也低廉一些。因为灵活机动,这就使得我见到江边的人,如果这个人对,气氛也对,光线也对,我会悄悄地拍下他们,一般拍完就走了,并不上前打扰他们。但是,在某些时候,比如我在庙里拍摄一位和尚,他站在平坦的阳台上眺望远方城市和长江,透出的孤寂和喧哗两种气氛对峙,这时候我希望听一听这位出家人对城市和尘世的看法,也许他有特别的故事,也许有特别的智慧,也许什么也没有。这要看运气。

我在2014年9月2日的日记中写道:重庆。来自涪陵的22岁女孩李伊伊站在江边,留下她青春的身影。她伸开手臂,露出浓重的腋毛,充满生命力和坦荡无畏。伊伊赞叹重庆比自己的家乡强太多,简直什么都好。她说,“家乡没有机会,没有钱,没有劲。现在来重庆饭店打工,下午有空可以出来玩一会,看看江景,也交上当地一些与她一般大的朋友。”

《长江三峡》@许海峰

这是我要的画面和人物,充满旺盛的生命力,尽管是粗野的,可是她那一刻却那么打动我。如果不是因为显得唐突,我愿意与她成为朋友,拍摄属于她的时代故事。拍下她,我觉得旅途的辛劳都是值得的。

朝日新闻:看着这些如同雕塑般的凝视长江的人们,是什么激发了你想拍摄他们的欲望?

许海峰:我想知道他们在想什么,这不仅出于职业的习惯,也确实怀有好奇、理解的心情接近他们。中国有两条大江,一条长江,一条黄河,对于中国人来说,它们几乎就是民族性格的象征。拍好长江,也就是拍摄中国人。另外,我喜欢听他们讲话,甚至学习他们讲话时的语调——拖着长音。川人男女老少似乎总是一副对什么都满不在乎的样子,令我着迷,跟他们交流实在是一种有趣的过程,运气好甚至能听见其中的睿智和幽默。他们给予我的反馈,使得我看见生活中的美好远远多于丑陋。

《长江三峡》@许海峰

朝日新闻:你是怎样度过你的幼年期的?对家族,亲人的记忆,会对你的摄影产生影响吗?

许海峰:我7岁丧父,很遗憾,我几乎对父亲没有留下一丁点儿的印象,按理说不应该啊。可是,居然就是这样。唯有他最后一次离家去医院的时候,我感受到那种巨大的悲情笼罩。幸运的是,失去了父爱,我却得到双倍的母爱。她是那么爱我。

我今年53岁,我回望自己,童年成长的环境是有缺陷的,所以,我相对其他人,总体不够乐观,摄影上有一些阴沉的东西。后来看到日本有一本书叫《阴翳礼赞》,我买回家看了,很喜欢。

朝日新闻:请告诉我你使用的器材。

许海峰:胶片时代使用的相机是,海鸥DF-1,美能达X-700,尼康F3,FM2,佳能EOS-1N,还有马米亚7,RolleiFlex,Wista 4x5相机。

2000年到2021年,我一直常用的相机是佳能5D,镜头是16-35mm,24-70mm,24mm,35mm,50mm,70-200mm,和奥林巴斯E-M5 Mark II,镜头是35mm。今年开始使用富士相机GFX-100S,镜头是32-86mm,110mm。

朝日新闻:三峡的题材,今后还会涉及吗?目前你的摄影主题是什么?以及为什么这是你当今的主题?

许海峰:我计划明年再度拍摄长江三峡。目前我正在拍摄新的项目《空房间》,已经拍摄2年,接近尾声。这个项目我写过一个开题计划书。《空房间》拍摄于城市发展过程中短暂出现的空置房,作品由三个方面构成,一组作品是空房间中出现的“被弃物”,它们被我带回来经清洗干净后置于摄影棚的灯光下拍摄;第二组作品是留在空房间中的“被器物”;最后一组则是空房间本身作为“物”来呈现。作品试图以摄影的方式建立起对现实境遇的一次申述,和对美好的一次唤醒,通过一间间从物理上被空置出来的房间和其中的物,以此审视这些或主动或被迫走向消融的房间和房间中的被弃物,来揭示生活的另一面,城市的另一面。这些由空房间而发生的物,它们的出现,自是一座城市发展的证据,它们的再现,使得我们有机会再次审视和检阅“物”自己和它主人的命运。

上面是以前就写出来的文字,会比讲话显得理性。一般重要专题我都会要求自己写出来,这样不至于在实际拍摄中偏离既定方向。

朝日新闻:对你来说,摄影在你人生中意味着什么?

许海峰:以前会说是一种生活方式,现在不这么想。我觉得人生苦短须尽欢,如果有一样东西能够长久地让人欢喜,为什么不拥抱它呢。

朝日新闻:对日本的摄影家,有哪些你是喜欢的,有哪些你是注目的?

许海峰:我喜欢的日本摄影家有很多。荒木经惟、森山大道、尾仲浩二、杉本博司、须田一政、植田正治、深濑昌久、中平卓马、川内伦子、石内都、土门拳、北井一夫、中野正贵、岛尾伸三与潮田登久子.....其中森山大道和岛尾伸三与潮田登久子我采访过。以上这些日本摄影师都是我摄影路上的一座座灯塔,向他们致敬。

朝日新闻:有想拍关于日本的题材吗?

许海峰:没有想过。我觉得恐怕很难。我曾经来日本旅游,站在新宿街头,头晕,目不暇接。当然,如果有机会,我也很想试试,毕竟街头摄影那种冒险很刺激,会不会拍照被人发现会挨打啊。哈哈。

朝日新闻:对日本的文化习俗有兴趣吗?若有,是哪方面?以及出自什么理由。

许海峰:在1990年代的时候,我听了很多中国香港台湾地区的流行音乐,后来意识到这些曲子来自日本流行音乐,被改编后进入中国。现在我还经常听玉置浩二、谷村新司、小田和正,实在很治愈。还有电影导演、演员也有很多。建筑设计也很厉害。对了,日本的食物,我隔一段时间会约朋友去吃。我始终认为日本在近现代,他在文化方面是亚洲地区最强的。

摄影师自述:

相对于常规摄影主题,长江委实过于宏大了,无边无际,滔滔不绝。这条大江,包容一切,也吞噬一切。站在江边的人啊,你们在想什么?无数次我望着他们的背影,既想上前探寻,又犹豫止步。我觉得我懂他们——我的同胞,当我接近他们,又不尽如此。这是人的复杂,也是这条江水的复杂。

长江之水来自广袤的中国西部高山沼泽,它似乎从未改变过它的身姿,一江春水向东流,可它确确实实变化了。就在当下。这是对人类的影响,对两岸人的影响——家被沉于江底,这或许就是他们经常来江边的原因——一种悼念的方式,漫长的告别,一生一世。

但,生活还要继续。人无法长久地活在哀伤之中,上天在拿走了一份本该属于他们的礼物之时,又给予了这一地区的人另一种精神——豁达、快乐。

摄影师简历:

我是许海峰,上海市摄影家协会会员,1969年出生于上海。1991年在上海大学美术学院接受摄影教育。早年在上海的一家研究所工作,从事高速公路的土壤研究,后专职科技摄影。1999年在青年报做摄影记者,2003年在东方早报做摄影记者,现供职于澎湃新闻,担任摄影总监。

许海峰

说明:

1,经朝日新闻授权,日方采访的内容全文刊登(略有删节)

2,原标题:许海峰:对于长江三峡,你有什么看法呢?

3,鸣谢冯锐日文资料整理

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司