- +1

文字、佛教、汉化、风俗——辽朝的文化发展

语言文字

契丹王朝建立后,辽太祖为了适应政治、经济、文化发展,满足交流的需要,先后命人创制了契丹大字、契丹小字两种文字体系。

神册五年(920)春正月乙丑,“始制契丹大字”,以突吕不和鲁不古贡献最大。据《辽史》记载,突吕不“幼聪敏嗜学。事太祖见器重。及制契丹大字,突吕不赞成为多”。“太祖制契丹国字,鲁不古以赞成功,授林牙、监修国史”。契丹大字直接脱胎于汉字,带着很深的汉字痕迹,并且还保留了源于汉字的“方块”字形。有的直接借用汉字的字形、音、义,例如“皇帝”“太后”“大王”等;有的借用汉字的形和义,例如,“一”“二”“五”“十”等,其读音则是契丹语;有的借用汉字的字形,例如“仁”“住”“弟”“田”“有”“行”“未”“高”“面”“全”“乃”。大部分契丹大字的字形虽与汉字不同,但也是改造汉字而成,如果进一步将汉字与契丹大字加以比较,可以看出,契丹大字的创造者至少对汉字进行了减少笔画和减少字数这两方面的改造,通过这种改造而制成契丹大字。

由于契丹大字不便掌握,并且以单字记录多音节词汇,后来又创制了契丹小字。据《辽史·皇子表》记载,“回鹘使至,无能通其语者,太后谓太祖曰:‘迭剌聪敏可使。’遣迓之。相从二旬,能习其言与书,因制契丹小字,数少而该贯。”契丹小字由一至七个不等的基本拼写单位组成,这种基本的拼写单位,学界称为“原字”。原字是在进一步减少汉字和契丹大字的笔画,改造其字形的基础上制成的。其中,与汉字字形完全相同的也不少,例如:丁、十、天、小、火、了等等。这些字大都与汉字的音、义不同,因此不能按照汉字音套读,如契丹小字“一”,其义为“北”,而不是数词“一”。

契丹小字与契丹大字相比,具有如下特点:一曰“数少”,契丹小字最小的拼写单位原字,数量约有四百个,这些原字可以反复拼合;二曰“该贯”,这种契丹文字原字虽少,却能把契丹语全都贯通;三曰“简”,一是笔画简单,一是学习起来方便。契丹语属于阿尔泰语系,存在单词多音节和用黏着词尾表示语法的现象,具有元音和谐律。对于这种语言,用拼音文字表达比用表意文字表达简便得多。契丹小字比契丹大字在拼音化方面前进了一大步,契丹小字这种拼音文字便于黏着词尾,更符合契丹语的实际语音。

两种契丹文字创制以后与汉字同时在辽朝境内通行。主要用途如下:一、刻写纪功碑;二、著诸部乡里之名;三、外交书函;四、旗帜用语;五、刻符牌;六、写诗;七、翻译书籍;八、科举考试;九、撰刻哀册和墓志。辽朝皇帝和契丹贵族,甚至汉人上层大多通晓契丹语,就连出使辽朝的宋人有些也能用契丹语作诗,辽兴宗时,余靖用契丹语作诗曰:“夜筵设罢(侈盛也)臣拜洗(受赐也),两朝厥荷(通好也)情干勒(厚重也)。微臣稚鲁(拜舞也)祝苦统(福佑也),圣寿铁摆(嵩高也)俱可忒(无极也)。”此诗深受契丹皇帝的喜爱。

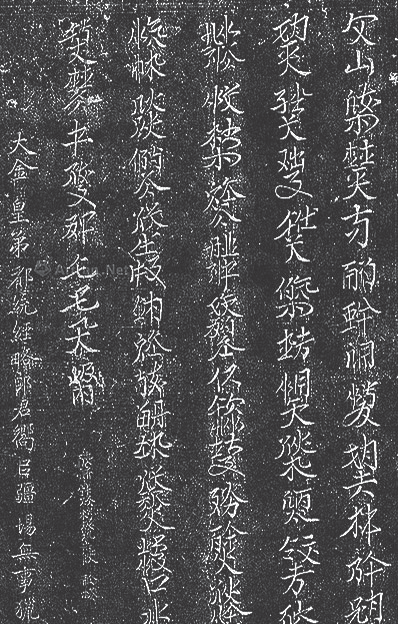

契丹小字《郎君行记》

契丹文字沿用至金初,直到金章宗明昌二年(1191)下诏废罢。契丹文字通行时,曾出现过用契丹文字所写的书,以及翻译成契丹文字的汉文典籍。但由于契丹政权对书籍控制很严格,又连年兵燹,契丹文字文献流传下来的极少,至明初契丹文字就彻底失传,最终成为一种无人可识的死文字。

1923年,比利时人梅岭蕊(L.Kervyn)首次在庆陵发现契丹文字哀册,迄今出土的契丹小字石刻已多达三十余种,契丹大字石刻也有十余种。20世纪70年代以来,契丹文字解读取得了突破性进展,由内蒙古大学清格尔泰、中国社会科学院民族研究所刘凤翥等人组成的契丹小字研究小组,从解读金代契丹文碑刻《郎君行记》入手,通过寻找契丹小字中的汉语借词,采用释义与拟音相结合的办法,逐步释读契丹小字。当契丹小字中的汉语借词解读到一定数量之后,就能够解读契丹语固有的单词,进而通过这些解读成果来探讨契丹语的语序和语法关系,名词的性、数、格等问题,还可以利用元音和谐律来扩大释读范围。

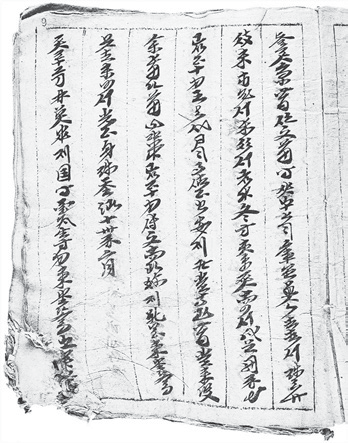

在吉尔吉斯斯坦出土的契丹大字书

不过,契丹文字是中国民族古文字中最难破译的文字之一,除了这种文字先天存在的问题之外,主要有三个原因。其一是缺乏活的语言资料。契丹自14世纪以后就不再以单一的民族形态而存在,它的语言早已消亡,今天的契丹语研究者在解读契丹文字时往往不得不借助于阿尔泰语系中的某些亲属语言,如达斡尔语、蒙古语、土族语、东乡语、保安语、东部裕固语(恩格尔语)甚至满语等等;但大量的解读实践告诉我们,契丹语是一种独立的语言,在它与上述诸语言中的任何一种语言之间都存在着相当程度的差异。

其二是缺乏对译的文字资料。虽然辽代墓葬中同时出土契丹小字(或大字)墓志与汉文墓志的情况并不少见,如《道宗哀册》《兴宗哀册》《仁懿哀册》《宣懿哀册》《皇太叔祖哀册》《耶律仁先墓志》《耶律智先墓志》《耶律宗教墓志》《宋魏国妃墓志》《耶律延宁墓志》《萧袍鲁墓志》《耶律习涅墓志》等等,但其内容都是各自独立的,迄今发现的契丹大、小字石刻,除了不足百字的《郎君行记》外,其他都不是与汉文对译的。其三是没有任何形式的工具书。如今,距离契丹文字的彻底解读仍很遥远。

佛教的流行

辽朝数年间便亡于女真人,一百多年后,时在潜邸的元世祖忽必烈与汉人张德辉谈及此事,提到“辽以释废”。元人把契丹亡国的原因全部归咎于佞佛,虽有些言过其实,不过有辽二百余年,佛教确曾对这个少数民族政权产生了极大的影响。

唐天复二年九月,耶律阿保机“城龙化州于潢河之南,始建开教寺”,这成为辽朝兴置寺院的滥觞。随后契丹政权在对中原及渤海地区的军事征服中,俘获了为数众多的僧尼,临潢府“城南别作一城,以实汉人,名曰汉城,城中有佛寺三,僧尼千人”。事实上,辽太祖与臣工们的一次谈话颇能说明问题,时太祖问侍臣曰:“受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?”群臣皆认为应奉佛教。由此可见,虽在辽初,佛教就在社会上得到了普遍认可。

在辽立国之初,契丹皇帝为了确立和稳定其国家统治,势必要采取有效的措施来收服辖下各个民族,尤其是人口比重较大的汉人。因此,佛教作为各族共同的心理纽带,发挥了重要精神凝聚作用。迄至太祖之世,契丹统治者对于佛教只有利用而无信仰可言。辽太宗继承了太祖以来宽容的宗教政策,最重要的是将白衣观音尊为家神,从而突破了契丹原始宗教信仰,融入新的元素。而真正将佛教纳入国家信仰层面的是辽兴宗,他先拜“菩萨堂”,次“行拜山仪”之转变,彻底打破了契丹固有的宗教信仰模式,实实在在地将佛教提升到相当高的地位。而道宗皇帝更是亲力亲为,促使佛教达到全盛时期。而到天祚一朝,社会佛教化程度进一步加深。

宝山辽墓壁画中的《颂经图》

宽松的佛教政策,为辽朝佛教传播和发展提供了绝佳沃壤。整个社会之中,上至契丹贵族,下到百姓黎民,总体上对于佛教加以尊奉。可以说,这种影响涵盖诸多层面:在政治上,僧人受到无比尊崇,具有很高的社会地位;在民间社会,大小寺院香火鼎盛;在文化方面,有《契丹藏》的雕刻及房山石经的继修。

佛教在辽代的影响首先表现为,契丹贵族上层对佛教异常尊崇,慷慨捐施寺院,经济上给予大力支持,皇帝敕赐寺院和僧人特权。其次表现为,契丹贵族专研佛学的人很多,其中以辽道宗最为典型。苏辙出使辽朝,归国后上《论北朝政事大略》曰:“北朝皇帝好佛法,能自讲其书。每夏季,辄会诸京僧徒及群臣,执经亲讲。”在民间社会,佛事更是兴盛一时,有很多富裕官员以及寻常百姓出于对佛教的虔诚信仰,广延僧人,持经念佛。再次表现为,僧侣集团成为一特殊群体,得到社会的礼遇,地位很高。

至辽中后期,佛教已经在整个社会获得稳固的地位。进而佛教与社会发生了紧密的关系,使佛教因素深刻影响到人们日常生活诸层面。第一,僧俗同乐。在契丹的岁时杂仪中,四月八日为“佛诞节”,既是世俗社会的重要节庆,又是僧人纪念佛祖诞生的庆典,可谓热闹非凡。第二,僧俗互助。隋唐以来,百姓结社渐趋与寺院结合,至辽代,民间出现一种僧俗共建的组织,曰“千人邑”。第三,佛教对于人们的习俗,产生了极大的影响。契丹人命名习俗中的佛教因素日益明显,许多契丹皇族和后族的名字都与佛教有关,如“和尚”“僧”“观音”等字常出现其中,显然都是具有佛教意义的。佛教因素对于女性风尚浸染更为明显,影响到了辽代妇女的衣着服饰、生活饮食。其中最为典型的一例,就是在辽朝妇女中广泛流行的“佛妆”。

契丹人的汉化

契丹作为中国北方古代民族之一,从南北朝时期便与汉人有所接触,并且受到中原文化的浸润和熏陶。追至辽代,契丹人对于中原文化及儒家文化的吸收、继承,也臻于鼎盛,由此促进辽朝在政治、经济、文化各方面都有了长足的发展。

契丹人在接受汉文化之前,是一个地地道道的游牧民族。唐中叶的藩镇叛乱,则给契丹人的发展提供了一个契机,一方面是唐朝无力经营东北地区,使契丹人得以坐大,实力大增;另一方面是有很多不堪战乱骚扰的内地汉人纷纷离乡背井,越过长城,进入了契丹人世代居住的辽河流域,使契丹社会出现了农业生产。阿保机成为夷离堇后,乘唐朝内乱之际,盘马弯弓,频频南下。与此同时,阿保机对契丹随畜游牧的传统生活适时调整,开始学习农耕社会制度,大刀阔斧地进行了一系列改革。

第一,宣布成立汉儿司,以韩知古总知汉儿司事。据《辽史·韩知古传》记载:“久之,信任益笃,总知汉儿司事,兼主诸国礼仪。时仪法疏阔,知古援据故典,参酌国俗,与汉仪杂就之,使国人易知而行。”

第二,改变契丹传统的草原统治方式,建立城市制度和人口管理制度。辽初,韩延徽“乃请树城郭,分市里,以居汉人之降者。又为定配偶,教垦艺,以生养之。以故逃亡者少”。

第三,仿效汉文化,施行姓氏制度。《辽史·后妃传》总叙记载:“太祖慕汉高皇帝,故耶律兼称刘氏;以乙室、拔里比萧相国,遂为萧氏。”2015年6月至12月,在内蒙古多伦县小王力沟发掘了两座大型辽代贵族墓葬(编号为M1、M2)。M2出土大量精美随葬品,瓷器多用金银包饰,保存完整的墓志对研究辽代历史具有非常重要的价值。这块《大契丹故贵妃兰陵萧氏玄堂志铭》亦称:“惟国家千龄,启运二姓,辨族系,尊耶律汉室之宗刘氏也,世娶兰陵周王之重姜姓也。”

第四,大兴儒教和道教,推崇中原的伦理道德。神册三年五月乙亥,“诏建孔子庙、佛寺、道观”。孔子庙的兴建过程,《辽史·宗室传》记述其原委:“时太祖问侍臣曰:‘受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?’皆以佛对。太祖曰:‘佛非中国教。’倍曰:‘孔子大圣,万世所尊,宜先。’太祖大悦,即建孔子庙,诏皇太子春秋释奠。”力主修建孔子庙的耶律倍就是一位汉文化修养极高的契丹人,“初市书至万卷,藏于医巫闾绝顶之望海堂。通阴阳,知音律,精医药、砭焫之术。工辽、汉文章,尝译《阴符经》”。

第五,延揽汉人知识分子。辽朝皇帝不仅倚重韩延徽、韩知古进行一系列汉化改革,而且其下令创制的契丹文字,也是借用汉字字形而成,并且里面吸收了大量的汉语借词。

辽太宗时期,辽朝征服中原地区,“既得燕、代十有六州,乃用唐制,复设南面三省、六部、台、院、寺、监、诸卫、东宫之官。诚有志帝王之盛制,亦以招徕中国之人也”。太宗采用中原制度,由此确立南面官制。会同三年(940)十二月丙辰,“诏契丹人授汉官者从汉仪,听与汉人婚姻”。自此,契丹人与汉人打破民族界限,开始逐步融合,也推动着汉化进程。

辽代契丹人对汉文化的吸收和继承,可以归纳为以下几个方面。第一,文学。契丹贵族上自帝王后妃,下至诸王大臣,能诗善赋者不乏其人。第二,科举和文化教育。辽代自圣宗时始开科取士,仅取进士二至三人,为数甚微,澶渊之盟以后,增为二十三人,道宗时更猛增为百余人,许多汉人由此跻入显宦行列,并且各地还建立了学校。第三,生活习俗。重阳节登高、饮菊花酒本为汉人习俗,契丹人后来也有了这一习俗,辽圣宗曾多次重九登高,赐群臣菊花酒,以后相沿不废。

契丹风俗

游牧的契丹人以畜牧业为生,生产生活方式与农耕定居民族有很大不同。契丹人以车帐为居所,是游牧民族一种较为传统和常见的居住形式,这是在长期游牧生活中形成的。游牧民族过着逐水草而迁徙的生活,车帐是方便他们不停地改变居住地、不停地进行转移的最佳工具,也是这些过程中最好的庇护和休息场所。辽朝皇帝的居所曰斡鲁朵,意为“穹庐”“宫帐”。北宋大中祥符初年,路振出使契丹,提及中京城,“城中无馆舍,但于城外就车帐而居焉”。苏辙有诗谓“契丹骈车依水泉,橐驼羊马散川谷,草枯水尽时一迁”云云,讲述的就是契丹的真实生活状态。

契丹人的食物以乳肉为主,除牛羊肉外,野猪、狍子、鹿、兔、鹅、雁、鱼等猎获物也是食物的重要来源。肉类可煮成濡肉,也可制成腊肉。牛、羊乳和乳制品是他们的饮料和食物,即所谓“湩酪朝中百品珍”。契丹人也食用少量谷物,如用米煮粥或制成炒米。经常食用的果品有桃、杏、李、葡萄等,有时候用蜜渍制成果脯,夏日有西瓜。1995年夏,考古人员在内蒙古敖汉旗羊山一号辽墓壁画中,发现了目前中国已知最早的“西瓜图”。该壁画中,在墓主人前方陈放一具供台,台面上有两个大果盘:一盘盛放石榴、杏、桃等五种水果,另一盘盛有三个碧绿色的长圆形西瓜。冬天有风味果品“冻梨”。中京的酿酒业对后世有着深远的影响。辽朝境内的汉人、渤海人的饮食,除保留其固有的习惯外,也受到契丹习俗的某些影响。奚人的食物中,谷物的比例多于契丹。同时,汉人、渤海人的食品也传入契丹,辽朝皇帝过端午节时就食用渤海厨师制作的艾糕。

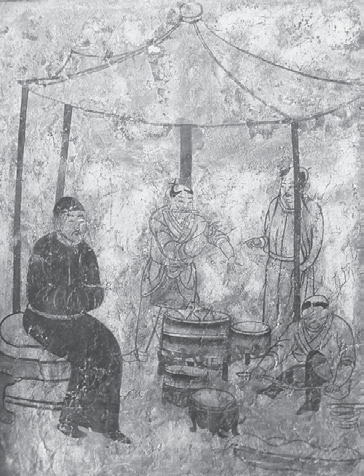

辽墓壁画中契丹人烹饪图

辽朝各部族大多生活在北方苦寒之地,在相当长时间里,“食肉衣皮”是他们共同的衣食习俗。所谓“衣皮”,就是那些以游牧、狩猎为生的民族多利用动物的皮毛,制成既简单又可以遮体、御寒的衣服。随着社会的发展,经济条件的不断转变,民族融合速度愈来愈快,契丹内部等级尊卑划分明显,其服饰逐渐发生变化,有了蕃汉之分、朝常之别。辽朝人不仅懂得利用较好的原料制作衣服,还擅长运用色彩、图案和装饰品等使衣服更加漂亮、美观、华丽。

宝山辽墓壁画中的《寄锦图》

总体看来,辽朝服饰风俗发展变化有如下两大特点。第一,契丹穿着汉服的趋势发展迅速,这在辽朝皇帝及社会上层的服饰变化中尤其显著。第二,辽朝大部分地区依然保留了本民族服饰的特色,契丹服饰基本由冠帽、袍、裤、靴组成,具有明显的游牧民族特征,属于“胡服”。契丹男子多为髡发,着紧袖窄袍,腰间有束带,脚穿长靴。契丹女子的服饰以衫、裙、袍、带为主。

《契丹人引马图》中契丹男子局部图

辽朝时兴的岁时节日从时间、名目甚至具体内容等方面看,有许多沿袭汉唐以来的习俗,但也有很多节日与宗教、游牧生活息息相关,具有契丹特色。“放偷日”是辽金时期一种极具民族特色的节庆,时间主要集中在农历正月十三至正月十五之间,与中原地区元宵节的日子相近。据《契丹国志》记载,“正月十三日,放国人做贼三日,如盗及十贯以上,依法行遣。北呼为‘鹘里尀’,汉人译云‘鹘里’是‘偷’,‘尀’是‘时’”,即在三天允许国人偷盗,在规定数额内不予追责。在辽朝,佛教广为流传,并对其社会生活产生重要影响。笃信佛教的辽朝人在四月八日佛诞日举行拜佛诵经法会及浴佛等活动,以示庆祝。《辽史·礼志》记载:“京府及诸州雕木为像,仪仗、百戏导从,循城为乐。”《契丹国志》也记载说:“京府及诸州,各用木雕悉达太子一尊,城上舁行,放僧尼、道士、庶民行城一日为乐。”由此可见当时的盛景。

契丹特色的习俗,还有再生仪。辽朝皇帝、执政的皇后和皇储可行此仪礼,于本命年前一年季冬之月择吉日举行。在仪式举行日之前,先于御帐禁门北设再生室、母后室、先帝神主舆,仪式当日,让童子和接生的老妪待在再生室内,老叟持箭囊立于门外。先从神舆中取出先帝神主,祭奠。皇帝入再生室,除去朝服,与童子一同模仿出生时的情况,然后拜先帝御容,宴饮群臣。

(本文摘自张帆、陈晓伟、邱靖嘉、林鹄、周思成著《辽夏金元史:冲突与交融的时代》,中信出版集团,2023年7月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司