- +1

他曾在街头卖拖鞋,如今带着亚洲第一舞团回归了

50年前,林怀民在台湾省创办云门舞集,

被誉为“亚洲第一现代舞团”。

2019年,云门舞集与陶身体,

做了一场两岸顶尖编舞家的交换作品,

此后,云门与大陆的交流被疫情中断。

2020年,林怀民宣告退休,

从艋舺街边长大、林怀民的前司机、

编舞家郑宗龙全面接任艺术总监。

▲

云门新作《霞》在上海首演(摄影:李佳晔)

世事变幻的这几年,

郑宗龙为云门舞集注入了怎样的活力?

又是如何从一个“卖拖鞋”的年轻人,

慢慢成为林怀民的接班人?

他有着怎样的风格与性情,

会如何带领云门奔赴下一个50年?

▲

林怀民和郑宗龙一起出席《霞》上海发布会

11月17日,郑宗龙携新作《霞》重返上海,

林怀民说:“云门从未如此轻快,如此多彩。”

一条请宗龙来做客,和他聊了聊。

自述:郑宗龙

编辑:陈 沁

▲

郑宗龙来到一条棚内接受专访

一条:林怀民老师提出让你接棒云门舞集时,是怎样的情景?

郑宗龙:我们常常坐在老师家的小餐桌旁说话,那是一张很简朴的木桌子,旁边是林妈妈写了一半的《心经》,后面就是老师的厨房。那一天聊了很多,但我只记得一句,老师问:“你来接云门好不好?”

我瞪大眼睛,然后说:“好”。在那之前,老师的脚受伤了,他觉得自己需要休息。我想得也很单纯,我喜欢创作,做总监就是继续创作。

以下是郑宗龙的自述。

▲

小时候的郑宗龙我从小在街边长大。我爸爸有一个拖鞋工厂,在台北的艋舺,小时候放学回去就很爱在街上玩。长大一点点,我就跟姐姐拿着家里的拖鞋去卖,一点点贴补家用,一点点像游乐场的感觉。艋舺是一个蛮特别的地方,龙蛇杂处,有非常多的庙宇、红灯区,各阶层的人汇聚在一起。

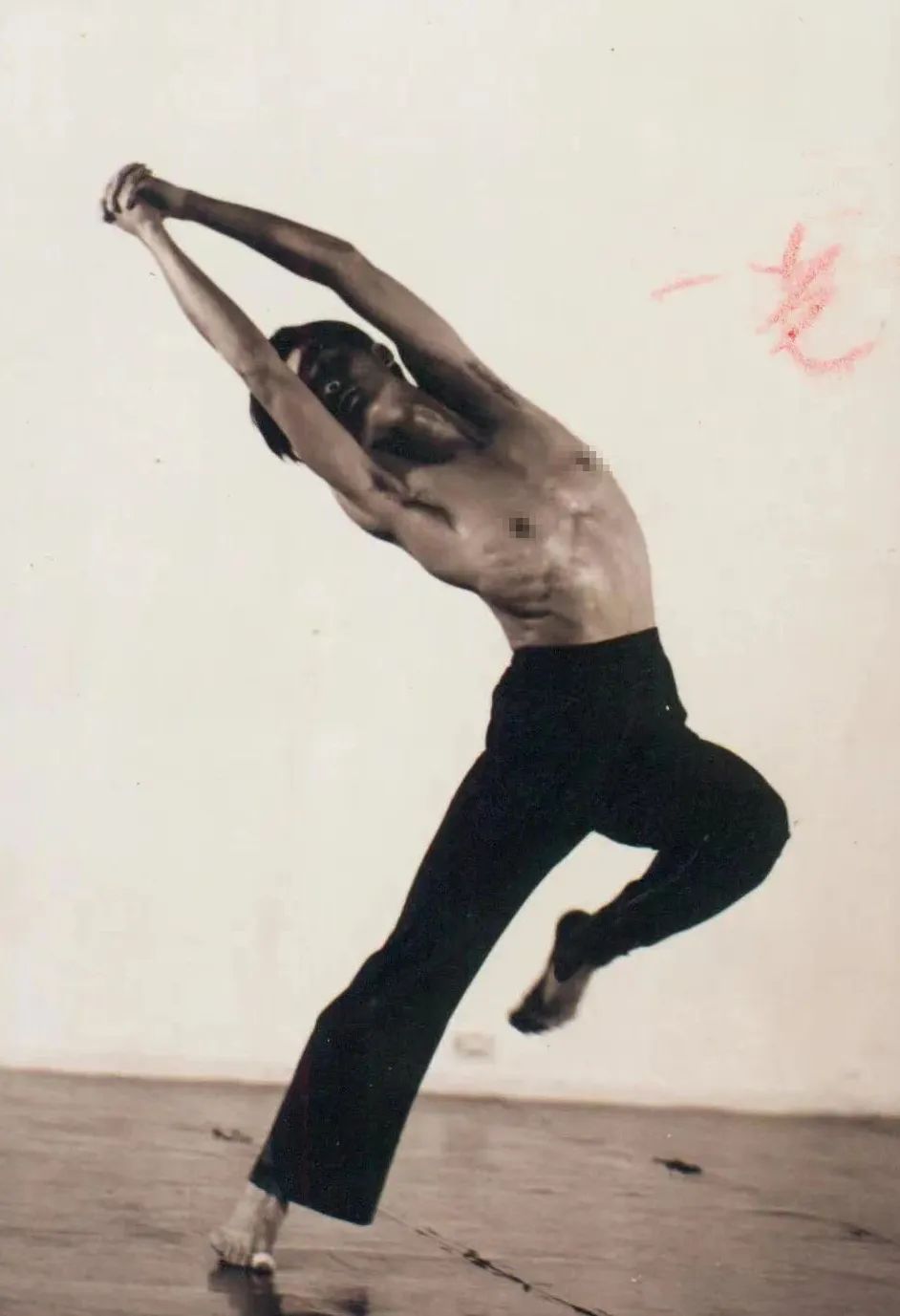

我小时候走到哪里都会搞一些破坏,特别好动,我和我妈妈都觉得我好像应该去学跳舞。8岁的时候,学校发了一张单子下来,一边叫做资优班,一边叫做舞蹈班,我就自己剪了一个大头照,贴在舞蹈班那里,一路顺利跳到现在。

台湾的舞蹈教育是东西方都要学习,包括芭蕾舞、现代舞、民族舞,比如傣族、蒙古舞。国中之后我也还在舞蹈实验班,高中念华冈艺校,也一直在舞蹈实验班。父母亲赐给我一个好身材,就高高大大的,永远都是站在中间,一路上蛮如鱼得水。

▲

郑宗龙念书时期

青春期,生活跑到另外一个状态去了,比较没有专注在舞蹈上。常常五六个人聚在一起抽烟打架,偷骑摩托车,很吊儿郎当的样子。直到15岁,人生慢慢回到正常轨道,也是在那个时候,我编了人生第一支舞。

我从小不爱读书,所以大学没有考上日间部。夜间部只有晚上上课,白天就帮家里的拖鞋工厂送货,开一台小小发财车,穿着家里的拖鞋,在台北市的市场、超市、路边摊,拎着我们家的拖鞋到处送货。

可是心里痒痒的,觉得还是想要不分心地跳舞。有一天,我在某一个学校演出,云门2创团的艺术总监罗曼菲老师看完我的演出后说:“你怎么没有来考台北艺术大学?”我说:“有,我分数差了大概5分,所以没有上。”她说:“那你来考插班考。”

隔年我就去考插班考了,也很幸运,从夜间部转到日间部,不用再卖拖鞋了。

▲

宗龙在舞蹈班时期

大三、大四的时候,我在关渡的台北艺术大学度过。大四迷恋网咖,跟一群伙伴,每天下课十几个人坐一排打游戏,打打杀杀,喊来喊去,觉得特别过瘾。有时候更尽兴一点,一坐就三天,翘了三天的课没去上,早上回家洗把脸,再去学校打太极,所以身体的负担非常重,我就决定休学。

那个时候,台北的网咖我都没有那么喜欢,所以我想要看父亲要不要支持我,开一间厉害一点的网咖(笑)。

▲

宗龙在艋胛

不久后,我的脊椎受伤了。开完刀之后,在家躺了一年多,网咖的梦也没了,跳舞的梦也不太知道在哪里。就穿着医院复健的铁衣(脊椎背架),还是开着小发财车在台北市区去送货。

我有个好朋友,以前他是时不时会跑来约我去打网咖,那时他时不时跑来叫我回去跳舞。我就决定去把大学第五年念完,于是我脱掉铁衣,一点一点把舞蹈练回来,毕业之后顺利地去考了云门舞集。

▲

林怀民和宗龙在云门剧场外合影(摄影:曾悦伦)

我进云门的第一堂课,老师就要我们站桩,蹲在那儿,一蹲就蹲了将近一个半小时。我心里嘀咕,这是舞蹈吗?但是我眼睛偷瞄那些资深的前辈们,大家的表情都非常平和。

从那个时候开始,我触碰到另外一个舞蹈的世界,云门要我们打太极导引,所有动作的速度都是非常慢的,这有一个好处,你会非常扎实地记住身体的每一个过程跟动态。包括去想象缠丝劲、打坐、写书法,多一点向内的探索,多一点意念的事情,多一点脚踏实地的感觉。

▲

2003年 郑宗龙演出舞作《松烟》

做舞者,一去巡演通常就是三四个月,就像在跑江湖,欧洲、美国一个一个城市地跑。因为我脊椎开过刀,休假的时间,我都是在复健诊所跟温泉里面度过,慢慢地,已经无法像刚进团那样掌握我自己的身体。

我的身体再也无法顶住聚光灯,所以要选择离团了。要离开那一天,我在团里面哭了一个下午,我觉得我好像要离开舞蹈了。

离开之后,父亲要我回家,我们家也在台北,自己有地方可以住,但我知道一回去我可能又变“拖鞋小开”了,要过继续送货的人生。我想再奋斗一下看看,就尝试编舞,在台北大楼的健身房租一个小小的房子。

▲

宗龙在剧场排练(摄影:李佳晔)

为了生存接一些商业的案子,让自己可以好过一点。我记得那时候常常要去提款机,找可以领百元钞的机器过日子,常常口袋摸了都没钱。

老师知道我喜欢创作,知道我日子不好过,他说,“你来帮我开车吧,我只要去哪里,我就打电话给你。”因为我有一台父亲给的二手车,也住在他家附近。

我们在谈这个的时候,刚好他的收音机放的是马勒的音乐。他灵机一动说,“好,那以后我就呼叫马勒。”于是,我就有个外号叫“马勒”。

▲

2003年,郑宗龙《薪传》排练

他常常去剧院看演出,多一张票,我就很幸运可以坐在那里。常常去书店,就会丢两本书给我。更幸运的是开车载他回来,就只有我们两个,他可以点评舞作,那是我二十几岁看不到的视野。在那段时间,不管是古典音乐,还是西方经典文学,都开始一点点进入我的生活。

从那个时候到现在,我一样会听巴赫、马勒、德彪西、肖邦。在人生最开始的时候,我听到音乐就想要跳舞,到后来,我听到音乐就在编舞,脑海里面就会有几个黑影跑来跑去,总有挥不去的一些黑影舞者,在我这脑袋的舞台里跳舞。

我想林怀民老师给我最大的影响,是他打开了一扇门,让我走进另一个世界。那个世界非常浩瀚,够不着边,所以我很感激他。

▲

2018年 云门舞集再访那玛夏(摄影:李佳晔)

2020年 嘉义故宫南院,云门和民众一起跳舞(摄影:王弼正)大概26岁左右,罗曼菲老师邀我回云门2编舞,开启我和云门新的合作。

跟着云门2上山下海,我们常常去部落、社区,甚至是海边,做了非常多舞蹈的推广。我要拿着麦克风去介绍芭蕾舞,比如路易十四,或者是现代舞之母伊莎多拉·邓肯,舞者就会出来释放一些段落。

我们一定会有一个很重要的桥段,叫做大家来跳舞。最后5分钟太美好了,整个社区或学校的人,大家就会牵起手来,在月影底下跳舞。你会看到有很多高手,看起来不太会跳的样子,一上来就是地板动作。

▲

《霞》剧照(摄影:刘振祥、冯跃红、胡一帆)

后来,林老师宣布退休,云门的两团要合并了,2020年我接下云门舞集的艺术总监。从2019年底到2020年初,我们是被疫情追着跑的,每离开一个城市,一个城市就封锁。

一个舞团最重要的生计,其实就是依靠各种不同的演出。幸好云门在淡水,有一个自己的家、自己的剧场,我们在自己的剧场做一些小型的演出,把观众带到淡水来。相对是一个舒服的大自然环境,每想起来还是不可思议的一段记忆。

▲

2020年,在家的舞者们

做《霞》的时候,所有的舞者在线上一起跳舞。每天9点40几分的时候,在视讯对话窗里就会跳出来26个舞者,一人一个框框,一人一个自己的房间,跟我平常所看到的他们不一样,好像重新认识一个人。

我跟舞者提出邀约,谈彼此的欲望、悲伤、喜悦,分享给我某一个他或她难忘的经历、片刻,从他们的经历里面,去寻找相对应的意象与身体动态,用这些伙伴的故事来创作一个作品。

有一段舞是一个男性舞者,他为了追求自己的欲望,永远踩在天上、踩在别人身上,仿佛在进行一场冒险,双脚始终都没有落地。被他承接的舞者们幻化成不同的地形、不同的起伏,而他一直在努力地保持平衡,很像走在钢索上的感觉。

另外一个女生的故事很悲伤,有股力量好像一直深藏在她的身体里。她的身体会不断涌出一些动作来,涌到一个人可以的最大的极限,又瞬间再缩回那一个部位。其实很多片段,都是非常直接的情感传递。

音乐我们选用了巴赫的《无伴奏大提琴组曲》,清水靖晃先生用了4把萨克斯来演绎,跟我们所知道的巴赫完全不同。他又选择去空旷的教堂、矿坑、防空洞、下水道去录一些声音。金属的管乐在巨大空间里面回荡,就真的很像视讯里面,一个个小房间所发出来的声音,那么浓郁、饱满。

某一个舞者在跳舞的时候,后面巨大的影像就是他或她画的一幅画,我们让舞者穿成自己的样子,所以云门从来没有那么多服装款式在舞台上。

其实我们做创作,真的很希望得到共鸣,坐在漆黑的观众席里的观众,有那么一瞬间,能撞进他或她的心里,勾起某一个片刻的回忆,我觉得就足够了。我们是不是也都曾经窝在一个小房间里?我们是不是也都曾经在一个小框框的视讯里面?那个时候我们的心情,我们的感受,我们的喜悦,我们的孤单,和台上的舞者是否一样?

▲

郑宗龙和舞者排练《波》

其实,我不觉得我是在做艺术总监,我也从来没有将舞蹈当做一个事业。舞蹈是生命诞生来就存在的东西,跟人脱不了关系。你不一定要跳得很美,你也可以同手同脚,也是一种特别的协调。

如果可以将这个生命给予的样态,用舞蹈的方式表现它,在回头赞叹生命的时刻,我觉得一切都好单纯哦。

▲

《霞》上海首演前一天

疫情这三年,我编了三支舞。除了《霞》之外,还有《定光》和《波》。

2020年我搬到山里,太阳起床,我就起床了。在山里听到很多住在市区听不到的声音。各种昆虫的声音,蝉鸣的声音,风在树上跑的声音,观察树木的叶脉、树皮。看到这一切,不知道为什么都想到舞蹈。

▲

郑宗龙编舞作品《定光》(摄影:李佳晔、刘振祥)

我找了一个好朋友,他是一位作曲家,我跟他说,“我们可不可以去模仿这些蝉叫声,或者是去制造出大自然的声音?”

他就带着这些舞者们开始做一些声音的训练,有点像口技。所以《定光》整个舞作非常特别,一个多小时里面,舞者一边跳舞,一边发出不同生灵的声响,让观众们好像置身在一个自然状态里。

▲

郑宗龙编舞作品《波》(摄影:李佳晔)另外一个作品《波》,因为疫情,世界变动很大,那边的蝴蝶拍一下翅膀,这边就可能会产生一个飓风,仿佛整个世界都在一个波动里面。

我和多媒体艺术家真锅大度一起合作,去收录舞者生理肌肉的电波动态,转换成声音,同时也录了舞者在跳舞时的形态,把它转译成一种动态美术。那是2021年尾,我还不知道AI是什么,我觉得这是一个很有趣的作品。

▲

云门剧场的日常训练

关于编舞的信条,虽然我没做过木工,可是我觉得编舞就像是在雕琢什么,就像一株植物,一点点长出来。创作的时候,会有很多发呆、放空的时刻,我觉得我的状态,就好像一直在等待。

人生不同阶段,编舞的主题会有些变化。我在很困顿的时候,来上海的新天地做了一个珠宝的秀,因为费用还不错,所以我们这几个伙伴,就拿着那笔钱搭着飞机到丽江去了。过了一两个礼拜,再跑到泸沽湖,我和几位伙伴说,“我们要不要一起来做一个作品?”

▲

郑宗龙编舞作品《在路上》(摄影:陈建彰)

我记得在丽江,看到一对白族的爸妈,全身穿着传统的衣服,可是手上拿的是最新的iPhone手机。原来传统的东西,可以跟很现代的东西并存在一起,那个舞作就叫《在路上》,用的音乐也是丽江的纳西古乐。

在做完《在路上》后,往亚洲回看,在台湾的民间庙宇里面,也有非常多独特的身体形态。譬如庙宇里面十八罗汉的脸,就很像你旁边叔叔伯伯阿姨的脸,特别亲切。每一尊罗汉,不管是手势,还是姿态、神情,把它串起来都很像在跳舞。我就从家乡的庙宇文化取材,做了一个作品《来》。

▲

郑宗龙编舞作品《十三声》(摄影:刘振祥)

我听母亲说,上世纪60年代的艋舺街头,有一位卖艺的传奇人物,叫“十三声”。他一个人拿着《三国演义》这样的古书,一个人可以瞬间演绎里面所有的角色,声音可以忽男忽女、幼声老嗓。所以我就编了一个叫《十三声》的作品,揉合过去的歌、咒语、嘶吼的身体与声音,连结过去父母辈传递下来的一种感觉。

我接任云门之后,舞者们日常的训练课程没有太多变化,只是我加了一个街舞在里面。我也还在探索,有没有更多的方式来滋养我们的身体。

时代在光速前进,我们渴望用身体跟许多事物,甚至是当代技术做对话。我认为,身体的可能性应该要更大,它才有机会去叙述这个时代的故事。

部分照片提供:云门舞集基金会

原标题:《他曾在街头卖拖鞋,如今带着亚洲第一舞团回归了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司