- +1

经济学家访谈|田国强(上):感谢父母和海外求学经历

【编者按】

近几十年,世界承平日久,乐观的人们以为,个人命运可以握在自己手中。回头看来,在逝去的岁月里,个人命运是随时代起伏的,个人命运与时代有极强的关联。在跌宕起伏的大势中,经济学家群体经历了怎样的生活和个人选择,他们的经历和治学与国家时代命运又有着怎样的交织?

澎湃新闻·请讲栏目推出“经济学家访谈”系列,讲述中国经济学家个人成长、治学故事,以及大时代背景下的家国情怀。

今天我们刊发的是上海财经大学经济学院院长、高等研究院院长田国强口述的第一部分。

我的祖籍是湖北省京山县。祖上几代都是读书人,以文为生,到了祖父那一代就比较穷了,父亲只读了几年书,小学没有毕业就给别人帮工去了。父亲是家中长子,人很聪明,记忆力很好,看过的书,几十年后讲给我们子女们听时,人名和情节都记得非常清楚。京山县是山区,是抗日根据地,祖父被日本鬼子杀害后,父亲为报父仇于1939年初参加了李先念的新四军五师,1949年作为首批南下工作队到了湖北省公安县。我1956年在湖北公安出生,并在那里长大。

我小学四年级的时候,文化大革命开始了,学校的课程断断续续。由于父亲在解放战争初期的中原战争突围中受重伤掉过队,作为走资派被打倒了,我们家开始受人歧视,我也自那时起开始变得懂事起来。

上初中后,我自己也弄不明白为什么学习课程对我来说越来越容易,什么东西一学就懂,特别是数理化。从初二起,学习成绩就一直名列年级前茅。在初中毕业以后,由于父亲的原因,我不能读高中。当时我三叔在河北省冀县下面的一个公社高中教书,他1949年参加林彪的第四野战军,建国后被保送上大学,是河北大学毕业的,1957年被打成了右派,开除党籍,劳动几年后不能回原单位林业部,被分到河北省冀县中学教书,“文革”期间又被弄到下面公社的高中教书,是一个好书如命、一天到晚书不离手的人。文化大革命中,还准许三叔教书。当时我不能读高中,他就把我和弟弟接到了河北,在那里读了半年书,然后通过转学的方式,我又回到了公安县读高中。在高中时,我很幸运地赶上1971年至1972年的教育回潮,使得我们那一届的高中生学到了一些东西,77届和78届大学生相当部分就是那几年的高中生。

1974年我高中毕业。高中毕业后有两种选择,一种是进工厂,但不可能进大学,另外一种是下乡,然后可能被推荐上大学。我当时的愿望是进大学。我从小动手能力强,喜欢拆修机电一类的东西,对物理特别感兴趣,我最大的理想是当一名科学家。所以我选择了下乡,总共在农村呆了两年零九个月。我是1974年7月下乡的,头几个月我感觉日子很难过。由于父亲被打倒,对今后能否上大学完全没有底,感觉前途非常渺茫。后来慢慢结交了一些朋友,开始习惯了农村的生活。

在乡下的近三年中,我当过知青队长,工作组成员。我干活很卖力,好胜心强,不太会偷懒。农村的生活异常艰苦,一年劳动362天,只有3天春节放假的时间,每天工作至少10个小时,农忙双抢时每天工作18个小时以上,平均每天工作12个小时以上。我们知青由于有国家补贴,还吃得饱饭,尽管没有荤吃,我曾经半年以上没有吃过肉和鸡蛋,但许多农民却吃不饱,很贫穷。下乡期间我和许多农民建立了深厚的友情,即使出国当教授以后,直到前些年,只要有机会我都会回到我下乡的地方看望我的那些农民朋友。

下乡的经历还让我学会了一种本事:我现在做调查的时候,只需三、五分钟,就能同陌生的农民或一般的老百姓谈得很融洽。总的来说,在乡下的这一段知青岁月培养了我吃苦耐劳的精神,增强了自己的体质,也使得我了解了社会的最底层,知道了生活的艰辛,农民生活的贫穷。由此增强了我们这一代对社会“先天下之忧而忧”的责任感。我总觉得自己有一种社会道义,要替农民说话,希望人民富裕、国家强大。

当时我虽然有读大学的理想,但是要实现这一理想困难很大。1976年推荐上大学的工农兵是最后一届工农兵学员,上大学取决于你是否根正苗红。那年更是“左”得彻底,对所招工农兵大学生今后出路的政策是“队来队去,社来社去,从哪里来,到哪里去。”一个人如果是从生产队(或公社)进大学的话,最后还是要回到生产队(或公社)去。由于这个政策,当时许多家庭有背景的都没有申请上大学,倒给了我这样一心要上大学的机会。我当时想:即使上大学后让我回农村,我也愿意。我觉得即使种田也需要科学知识,知识一旦掌握之后,就是自己的了,况且说不定今后形势还会发生变化呢。父亲那时还没有平反,对我能上大学的事不看好,但母亲对我想上大学的愿望非常支持。母亲为我的事上下奔走,向人求情,不知道说了多少好话。但让我作为可教育好的子女上大学是很难实现的事。当时的公社党委书记是父亲原来的下级、母亲的同事,加上我下乡的表现也很不错,于是大队、公社同意推荐我上大学,没有想到最后批下来的却是中专——湖北水利电力学校。后来那个学校不知怎么回事却又不招生了,连中专也上不成了。

事情本来已经过去了,我对上大学的事已不抱希望、心灰意冷。没想到“柳暗花明又一村”。三个月以后,华中工学院(现华中科技大学)的老校长朱九思决定招师资班。朱校长是武汉大学英语系大学生,抗战时奔赴延安,是延安抗大出身的老干部。朱九思老校长是一位非常有眼光,有气魄,一生献给教育事业的教育家。

刚打倒“四人帮”不久,他就洞察到一个新的时代将会在中国出现,认识到高等教育和科研的重要性,致力于将华中工学院办成中国,甚至世界一流的大学。所以他求才若渴,大量收揽人才和培养师资。华中科技大学现在许多教学和科研骨干都是文革后在朱校长亲自过问下一个个调进学校的。招师资班就是他当时的一个举措。当年华中工学院特招了数学、物理、机械、电力和政治五个师资班。并且不像73年以后招工农兵大学生不用考试,在全国恢复高考之前,朱校长又首先想到让华中工学院出试卷对推荐进师资班的知青进行数学和语文两门考试。

在此之前母亲带着我去见县教育局的一位潘局长,他很同情我没有入学的处境。正好有这个机会,潘局长便向华中工学院招生的人推荐了我。时间很紧迫,我接到通知后,只复习了一天就参加了考试,结果数学考了满分,语文也得了很高的分。但是由于我父亲的原因,华中工学院去招生的老师开始不想要我,潘局长对他说,就只有他了,我们不推荐其他人选。于是招生老师将情况上报学校,经学院党委集体讨论同意后,我终于被招进了华中工学院物理师资班。接到入学录取通知的那天,正好是我21岁的生日,这是我在求学路上,历经坎坷所发生重大转折的一天,也是我人生命运的转折点。入校后没有多久,学校可能认为我数学好,又将我转到数学系学习,工农兵学员1980年毕业后,又于当年考上本校的应用数学专业的研究生。

我的父亲、母亲

感恩是上财经院的院训之一,我经常对同学们说感恩先从感激父母开始。我尤其感激父母亲对我的养育之恩、教诲和关怀。从小,父亲就教导我要做一个正直、担当、诚实、上进、爱祖国、爱民族、有作为的人。自从我成人以来,父亲对我的期望就一直非常高,只要和我谈话,就教诲我要爱国、上进,继续努力,做出更大成绩,直到他2001年12月以83岁高龄去世的前两天还是如此。

我父亲后来和我的感情非常融洽,在他去世前五年中,我知道和我父亲见面的机会见一次就会少一次,我每年必然要回去两三次看望父母亲,每个星期都要打好几次越洋电话。父亲有很大让儿子养老送终的情节,在1983年送我远渡重洋时就很感慨地对我说,我不可能给他送终了。结果这一次的预言在他作为军人出身的强悍与视死如归的决心和坚强意志力安排下又一次被打破了,让我至今感到震撼和敬佩。父亲在2001年去世前由于腿摔断已卧床两年,身体变得很虚弱,可能知道自己不久于人世。2001年11月底时,他又一次感冒了。当他得知我12月初在浙江大学经济学院作为竺可桢短期讲座教授讲学一星期后回家探望他时,他可能预感到错过了这次机会,我就没有这么巧在家给他送终了。于是从我在浙大讲学时起,父亲就开始拒绝进食,拒绝打营养吊针,拒绝吃药,每天只喝一点糖水度命。我于12月12日赶回家四天后,他就安祥地暝目而去了。父亲这一切默默的安排终于让我为他送了终。父亲直到去世的前半小时,头脑还非常清楚,这使我非常感慨,人的生命真的是那么脆弱,短短的半个小时,就让我和父亲成为两个世界的人。

父亲去世后,当地父母官、许多单位和个人都来悼念和送花圈,丧事办得非常隆重。许多人对我说,父亲是一个大好人。父亲曾在上世纪60年代初发生的大饥荒年代里,冒着被撤职、打成右倾机会主义分子、甚至坐牢的危险,坚持真理,如实向上级反映农民的粮食将尽这一事实。上面派干部和公安局两个工作队来核查,是作了两手准备,如反映不实就准备将其逮捕,最后从厕所农民的大便中没有发现任何粮食残余而全部是蔬菜残余之后才相信父亲的话,他所管辖的一方没有一个人饿死,当地农民异常感激,而旁边的一个区就饿死了好几千人。

在我的学术生涯中,特别是研究中国改革,一直勇于谈出自己真实的观点和看法,大胆直言,在这方面受到家庭熏陶和父亲很大的影响。由于父亲为人正派、从不搞歪门邪道,大饥荒年代让一方人免于饿死,他在文革动乱中,得到了许多人的保护,基本上没有受过体罚一类的苦。父亲一辈子也是经历坎坷,小时家庭贫寒不能多读书,不到20岁丧父,在战争中出生入死、多次负伤,全身上下都是伤疤,受重伤掉队,不掉队也许早已当上将军,文革时又遭迫害。父亲的一生真是不容易呀!

母亲在对子女的教育和培养方面很有眼光,对子女非常关心和呵护。让我终生难忘的是:母亲为我上大学的事,从县城坐车后再在大雨中步行三、四十里路赶到我下乡所在的公社。不小心在路上摔了一跤,手划破了,流了许多血,见面了还安慰我说:我这出血见红是你要走好运的兆头,表示你能上大学。在我念高中时,我家整天同学、朋友来往不断,就像是一个旅馆、饭店。那时,我父亲的工资减少到只拿基本生活费,家庭生活比较困难,母亲异常地节省,但对我们子女的同学和朋友还是热情地接待,没有怨言。

海外求学经历

我1983年1月底来到美国明尼苏达大学,是经济系收的第一个中国大陆留学生。当时学校早已开学,落下了博士生的大半年课程,加上自己现代经济学方面的知识几乎等于零,英文单词大概认识800个左右,英语基本上是听不懂,困难可想而知。现代经济学在上世纪50年代以来发生了翻天覆地的变化,我在国内研究生阶段学的主要是计量经济学、数理统计,及运筹学方面的东西。对现代西方经济学基本理论几乎没有什么了解。但几个月后,我就基本上没有困难了。因为别人的困难是学经济学时遇到一个数学公式看不懂,需要花很多时间去了解。而我当时的困难却不同,由于数理基础强,一看就懂,只是自己经济学基础差,需要抓紧时间去恶补。我首先花了两个星期就把范里安 (Varian.H.R) 的《微观经济分析》自学完了,基本上有了信心。我的听力很差,听不太懂教授讲的课,但是我的自学能力很强,这是考研究生时候锻炼出来的,主要靠向同学借笔记学习和自己看论文。我的许多课程就是这样通过自学完成的,毕业时,我所有课程成绩都是A。

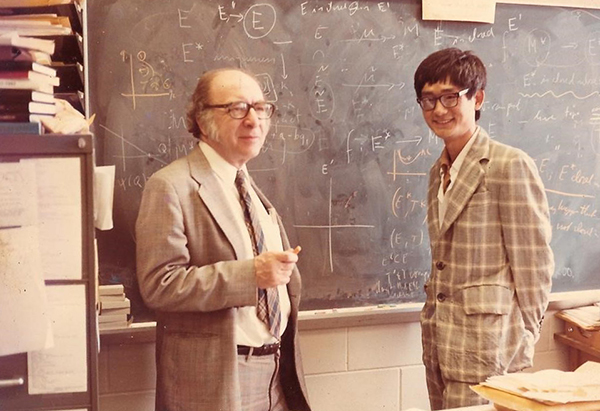

英语差对我的学习也造成了相当大的困难。由于我没有通过英语考试,学校就让我边上专业课边去学英语。当时我的英语口语几乎等于零,和奇普曼(John S. Chipman)教授一谈话,我猜想他一定非常失望。因为我的英语根本没法和他交流,而又是他给我研究奖学金让我过去的。当时奇普曼只好让我做一些核查数据这样简单的工作。我看了数据就头痛,费时间,且学不到东西。我想,这多半是一个对我失望的信号。我觉得这不是一个好兆头,说不定一年以后停止我的奖学金,我必须改变我自己的命运。

于是我就问奇普曼:你有什么文章能给我看。花了一个月看了他的一些文章后,我说我有一些想法想与他讨论,我一说出来他就两眼发亮。然后我又花了一个月把这篇文章写了出来。这时,我刚到美国才2个月左右,这篇文章是关于线性开支函数估计问题的。这个问题现在还很难,难度是其误差项的方差距阵是奇异的,有很多种估计方法,就是没有一个精确估计的完美答案。后来奇普曼对系里的一位美籍华人教授说,田国强真的不错!从此奇普曼不再让我弄数据了,即使暑假也给我提供奖学金,和他一起写论文,到我毕业时,我一共和他写了5篇论文,后来都发表在经济学期刊和论文集中了。我发现有时候命运真的掌握在你自己手中,当你遇到困难,别人不了解你看不起你时,那么你能不能补短扬长,坚韧不拔,自己摆脱困境,找到一个突破点,来证明你自己呢?

明尼苏达大学经济系的博士资格考试非常难,一年之后几乎要淘汰一半左右的学生。主要是要求通过四门课程的博士资格考试来淘汰学生。一年学时的微观经济学和宏观经济学两门系列课程是必须考的博士资格课程,还要自选两门一年学时的专业系列课程作为博士资格考试课程。好的学生按正常进度一般也要两年才能通过四门课的资格考试,有些学生三、四年后还没有通过所有资格考试。只有通过了四门课程的博士资格考试才能有资格成为博士候选人。除此,还要上另外两个一年学时的专业系列课程及其他博士课程。然后是博士论文的选题,博士论文题目答辨,写作博士论文,到最后博士论文答辨,才能拿到博士学位。

尽管如此,几个月之后,我自学补上了落下的所有课程,成为班上最好的学生之一,自己也变得雄心万丈,起初想一下子将四门课程博士资格考试全部通过。为此,我复印了同学借给我的所有课程笔记,阅读了授课老师所指定的大量论文,反复练习当时十年来的所有资格考试试题。最后为了有把握,同时也在一些学长的劝告下,我放弃了两门,在1983年夏天首先通过了自认为有把握的微观经济学和数理经济学两门资格考试,然后过了半年通过了宏观经济学和计量经济学两门课程的资格考试。这样,来到美国短短一年之后,我成为了博士候选人。之后我开始选修资格考试以外的其他系列课程,有时注册,有时为了省钱自己去听而不注册。我感到非常幸运能在名师云集的明尼苏达大学经济系学习,使得自己进步快速。在经济系学习的同时,我差不多花了一半的时间去数学系旁听为数学博士生开的课,为今后的高深研究打好数理基础。

1984年春季我基本上完了所有课程,秋季开始做博士论文的选题工作。在国内我是在林少宫教授的指导下做计量经济学的研究,本来打算跟奇普曼教授写我的博士论文,其风险很小,因为到那时为止,我已经与他合写了3篇论文,完全可以作为我的博士论文一部份。但是,赫维茨(Leonid Hurwicz)教授的经济机制理论这门课引发了我的强烈兴趣。激励机制设计理论是专门研究一个经济制度或企业组织中个人理性与社会目标或委托人目标是否及如何让它们激励兼容的理论,这个理论的一些结果和思路正好可以用到中国的经济制度转型和经济改革当中去,现在回头看,中国现代化经济体系还远未成熟和完善,但由于搞对了激励,中国改革开放四十年取得举世瞩目的巨大成就。于是我就决定选经济机制理论的开创者赫维茨作我的博士论文导师。

在赫维茨指导我作博士论文的过程中,我从他那里学到了许多东西,例如考虑问题的方法和角度,写文章的简洁和严谨性。论文第一章的初稿是1984年底完成的。赫维茨在一个星期后将论文交还给我,他把我的论文看得非常仔细,论文上写得密密麻麻。赫维茨告诉我写论文一定要直接了当,不要故弄玄虚,不通常见的术语要给出定义,新定义还要适当作经济含义方面的解释,思维要连贯,文字要简单,证明要严谨,还指出了论文引理中一个错误。我回到办公室后,坐在书桌前细读在文稿上的修改与质疑,越看越佩服,崇敬之心油然而生。非常荣幸能在这么一位经济学界泰斗的亲自指导和教诲下学习,让我学到了许多终身受用的东西,使我进入了一个新的研究境界。我在明尼苏达大学用了四年多一点的时间就拿到了博士学位,但其实在前两年多的时间内我就完成了论文,此后两年主要是旁听各种学术讲座和翻阅大量经济学方面的论文。

我个人兴趣比较广泛,除了自己的专业研究外,最喜欢的就是看闲书,喜欢看各类经典的书籍,来到美国后,对时政、社会和人文科学方面的书籍报刊开始感兴趣,以前在国内念数学时对这方面的东西却没有太多的涉猎。在那时,我也开始关注中国的改革和发展,其根源就是1983年初到美国带给我两个强烈的感受,一是震撼,二是痛苦。震撼的是,一个国家原来可以这么富有!痛苦的是,为什么我们中国人这么勤劳却那么贫穷?震撼与痛苦所引发的思考成为了我人生转折的关键。中国与美国的差距之大原因何在?有人归结于科学技术,归结于“李约瑟之谜”。但我通过自己的思考和研究得出的结论是,最根本的是制度和人才,此二者是中国实现国家富强和长治久安必须高度重视的,至此我更加坚定了自己从自然科学(物理、数学)向社会科学及其经济学学科进行学习研究的学科转向。

从那时起,我就开始结合国外各种经济、社会模式思考一些关于中国经济改革与中国体制转型的制度性问题。也经常和雷鼎鸣学长及许多中国留学生一起探讨、争论中国改革中遇到的一些问题和探测前景。在明尼苏达的最后两年,我阅览了许多非经济学书籍。明尼苏达大学有一个藏书很多的东亚图书馆,藏有中国历代直至现代的许多经典书籍,其中许多书在国内无法看到,我差不多每个下午都呆在那里,将馆里几乎每一本书都翻遍了,翻阅了许多传记、史记、名人回忆录、年代久远的期刊杂志,如《新青年》,让我通过这些前辈们的文字和传记,让我了解他们是如何忧国忧民的。这些书籍对开阔我的眼界和帮助我思考起到了很大的作用。古人管仲说得好:“疑今者察之古,不知来者视之往”。他告诉我们,如果现实生活使人困惑,就应看看古人,如果想预知未来,就应该读读历史。

除此之外,在明尼苏达的时候,我还有两大业余爱好,钓鱼和修汽车。钓鱼需要蚯蚓,不想花钱买蚯蚓就需要自己挖,但挖既会破坏草坪,又费时、费力,怎么办呢?我后来发明了一个不用挖就能捉到许多蚯蚓的好办法。这就是,在草坪上浇几分钟的水,蚯蚓就会自己从地里面爬出来,你只需去捡就可以了。我为什么会想到这个方法呢?是实践出真知,其原因是在我下乡时经常看到下大雨时许多蚯蚓从地里面爬出来,在泥路上和草地上爬。不过,这个方法只能在同一块草坪上用一次,因为这种方法会将草坪下的所有的蚯蚓一网打尽,一年之内都不会再有了。明尼苏达州的湖泊很多,湖中有很多鱼,我在一个鱼线上放好几口钓鱼钩,曾经在两个小时钓到近百条小鱼。自己钓的鱼吃不完,就送给其他留学生。

上世纪80年代初期的中国留学生很少买汽车。去美国一年后,我花了350美元买了一辆旧汽车,差不多是最早买汽车的中国留学生之一。可是车买后学开车不到一个月,还没有拿到驾照就坏了,送到修车的地方一检查,说是汽化器坏了,要300美元的修理费。我想,我买车才花了350元,修车就要300美元,不修理了。拖回去后,找了一本修车的书看。那时对汽车一窍不通,许多汽车零件和部位连名字都不知道,我根本不知道汽化器是什么,在什么地方。花了两个星期反复琢磨,才大致明白它的原理和结构。又花了一个星期动手将车修好。从此一发不可收拾,慢慢地变成了业余爱好,成为修车、买车专家。

我曾经将我自己的汽车差不多整个拆开,又装上去。在明尼苏达大学时,曾帮过许多中国留学生买旧车和修车。当教授后,由于时间太忙,修车的机会成本太高,没有再自己动手修车,也很少钓鱼了,但却增加了另外两个兴趣:玩21点和炒股,同时还从中获得一些心得。这两个兴趣都具有赔钱的风险性,需要较高的技巧和良好的心理素质,还需要将自己所学知识综合而又灵活地运用到其中。玩21点需要将数学(特别是概率论)、心理学、逻辑学等有机地结合起来,为此,我还写过一篇关于如何玩21点的心得体会小文章。炒股需要将经济理论与现实经济、政治、社会环境、经济数据及突发事件有机地结合起来。自2004年到上海财经大学进行经济学教育及其改革后,所有这些兴趣都放弃了。

海外教学经历

1987年5月我的博士论文进行了最后答辨,答辨委员会由五位教授组成,除了赫维茨和奇普曼教授外,还有威克特(Marcel Richter)和乔丹(J. S. Jordan)两位经济系的教授,另外一位是数学系的系主任温贝格(Hens F. Weinberger) 教授。经过两个小时的答辨,五位教授一致同意授予我博士学位。我终于拿到了博士学位。古人讲,“三十而立”,我却三十一岁才立,比古人讲的晚了一年。我的博士论文获得了全美斯隆博士论文奖。这个奖当时每年在美国只评选25名,只给经济学和数学前25名学校的博士候选人。其他学校的学生,即使你有资格也不给你,很难拿到。

1987年7月底我来到了得克萨斯农工大学经济系当“终身轨”(tenure track)助理教授。在美国当大学助理教授有两种类型:“终身轨”和“非终身轨”。终身轨是拿到终身教职的必要条件,相当于“正式工”,而非终身轨相当于“临时工”或“合同工”,无论工作多长,都不可能转正。在美国研究型大学,一般要花6-7年的时间才能拿到具有终身教职的副教授,一般要12-15年,才能由助理教授成为正教授。期间,必需要发一定数量的论文,且要有几篇发表在国际顶尖或领域顶尖期刊上高质量的文章,搞好教学,参与系里一些事务性工作。我所在的系三分之二的助教授拿不到终身教职,最终只能走人。要拿正教授,需要继续努力发文章,在自己所从事的研究领域中有一定的影响力和知名度。我只用了三年多一点的时间就破格提升为副教授并拿到了终身教职,这样短的时间内获得终身教职,在得州农工大学是很少见的。

1990年时,系里评终身教职的工作早在5、6月份开始,10月份就结束了。11月时,当系里得知有其它学校对我有兴趣时,担心我离开,立即采取紧急特别措施,通常要至少花费半年时间的终身教职审批过程只用了一个月的时间就完成了。这个过程包括本人提交自我鉴定报告,找校外5-10名教授写评审鉴定信,组成评审委员会拟写评审报告,提交给系里具有终身教职的教授们讨论,系主任拟写综合全系的讨论报告并给出自己的推荐意见,提交给文学院学术委员会讨论,文学院院长审批,校教务长批准。按照美国研究型大学的通常做法,校外评审人都是著名教授,大多是所在研究领域的权威,比如在我提升的过程中就有马斯金(Eric Maskin)和拉丰 (Jean-Jacques Laffont)给我写过推荐信。马斯金和拉丰在国际上赫赫有名,马斯金2007年与赫维茨、迈尔森(Roger Myerson)一道获得诺贝尔经济学奖。拉丰不过世也应该和梯若尔(Jean Tirol)一道获奖。在11月底的时候,系主任通知我,我的终身教职已由教务长批准了。至此就基本上没有问题了,剩下的只是走过场,需要校长和校董事会过目,最后由校长发聘书,像其他申请拿终身教职的人一样,1991年秋季正式生效。再过了4年,1995年我又被破格提升为正教授,这年我39岁,在美国经济学界这个年纪成为正教授是比较早的。在8年时间内拿到正教授,当时在学校的历史上也是不多见的。

在我奋斗拿终身教职、升教授的那些年中,我写论文的速度非常快,差不多一年能写近10篇文章。那时,系主任说我是写文章的生产机器。其实,写文章做研究并不是非常难的一件事,在读大学的时候,我以为要打好非常坚实的基础,才能做研究。其实不完全是这么一回事。有坚实的基础当然好,但问题是你需要花很长的时间才能出成果。为了加快出成果的速度,应该是在游泳中学会游泳,在研究中学习新东西和新技巧,不断扩大自己的知识面。只有这样,才具有针对性,才学得快,记得牢,且学的东西都是你最需要的。除了必要的基础,读论文要从最新的论文读起,最好是从未发表的论文(working paper)看起,这样你一下就能达到了研究的最前沿,已发表的文章至少两、三年前就已写出,更新的结果可能已经被别人做出来了。每篇文章后面都有相关的文献,可从里面找出与论文主题非常相关的那些论文学习,从这些论文中又可找出更早的论文,这样便可在短短的两、三个月时间,对你有兴趣的研究领域有一个大致的了解。另外,读论文,一定要带着问题去读。任何一篇文章不可能完美,或多或少,或大或小都有它改进的地方,比如它的假设太强,结论不符合实际,或模型太复杂等。即使文章本身没有太大改进的地方,结果很有新意,理论很新,但是否可把其中的思想,想法借鉴到其他领域中去,从而对其他领域作出贡献呢?

一般来说在国外发表论文很难,非常具有竞争性,从写出文章到正式发表的周期很长,一般来说要两到三年,有时甚至要拖五、六年才能发表。由于我的多产,在1989-1993年世界经济学家在国际知名经济学杂志发表论文和论文引用次数的排名中,列第247位,居华人经济学家排名第2位。在1990-2000年的排名中,按论文发表列第282位,居华人经济学家排名第4位,按论文引用次数,列为504,据华人经济学家第4位。被最近出版的《Who is Who in Economics》收列为世界有影响的经济学家之一。

海外引才计划

加入WTO是中国改革开放历史进程中的一个重要里程碑。如果没有这关键一步,中国时至今日所取得的巨大发展成就是难以想象的。

对于我个人而言,我在继续做国际原创性理论研究的同时,也越来越多地关注中国经济改革及其平稳制度转型。2014年,我与我的研究助手一道将过去所做的中国经济问题研究汇编出版学术专著《中国改革:历史、逻辑与未来》,在2015年获得孙冶方经济学著作奖。这一专著采用现代经济学基本的分析框架和研究方法,特别是机制设计理论中信息效率和激励相容的核心特征,系统化分析了中国改革路径的演化、内在逻辑和未来。在这本专著中,理论、历史和统计分析得到一个充分的结合,与此同时,在对中国特色的政治、经济、社会和文化的约束进行深入的考察之后,这本书对中国改革的政策建议更加具有可行性和可操作性。这使得我们的专著区别于其他零碎的以及泛泛而谈的作品。这一专著进行了系统地理论分析、政策讨论和事实考察,它的重要性在于为不同领域的读者提供了关于中国改革的内在逻辑以及对改革中困难、挑战以及前景的各种不同视角。从这个意义上说,这本书在经济学科和中国经济改革和增长的分析中独具特色。

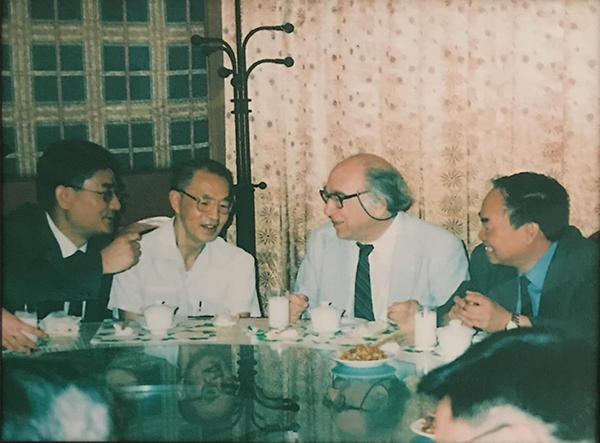

除了聚焦制度平稳转型研究中国经济改革与发展,近20年来我一直努力推动经济学教育改革为国引才储才育才,因为中国经济社会发展需要大量了解和掌握现代经济体系这方面的高层次创新型人才。其实,教育改革和经济改革的内在逻辑是一样的,其关键就是去行政化,不能管得太死,而应该让各个学校真正发挥主观能动性。2003年清华大学经济管理学院开启了成规模柔性引进海外高层次经济学人的先河,我与其他27位海外学有所成的华人教授一道受聘于清华大学经济管理学院的特聘教授,给本科和博士生开始一门门完整的现代经济学课程,这一举措当时受到了社会、媒体和经济学界的广泛关注。不过,这还不是大规模全职引进海外经济学高层次人才的举动,而我的期待是将在海外获得博士学位的优质人才大批全职地引进回国,这样的机会很快来到了。2004年,上海财经大学以经济学院为试点面向全球招聘院长,希望聘请活跃在世界学术舞台上的海外华裔学者来担纲革新重任,他们向我发出邀请。“‘田老师,我们把你请来,不是希望你早上8点钟上班,下午5点钟下班,这种人我们多的是,我们希望你过来,能帮我们把学科建设做起来,帮我们引进一些人才。’”上海财经大学时任校长谈敏教授的一番语重心长的话,让我觉得上海财大是一个能做事的地方。

于是,在学校开明领导层的支持下,我于2004年7月12日走马上任经济学院院长,“求实创新,打造一流”的就职演说,给出了如何服务国家急需、打造一流学科、追求长远卓越的愿景目标、战略、方针和六大举措以及我的雄心壮志。不过,许多老师当时是抱着半信半疑的态度,因为当时的上海财经大学在国内没有什么名气,上财经济学院更是不咋样,即使在学校也只是处于中偏下的位置,而我的想法是,如我向时任财政部常务副部长的楼继伟引用毛泽东的话时说:“一张白纸好画最新最美的图画。”我还记得第一天到上海财经大学任职,学校旁边一个街道正在改造,当我3个月后再路过这个地方的时候,改造已经竣工,变成了一条休闲美食街,一问是民营企业投资开发的。我不禁感慨民营企业和国内经济社会的发展活力,祖国大地到处都是工地,经济发展一片欣欣向荣。在这种充满发展活动的经济社会环境下,海外人才回国发展大有可为。中国正处于一个需要海归的时代,也是一个成就海归的时代。在中国政治经济文化社会需要与世界接轨和走向世界的过程中,特别是在当前国内杰出人才匮乏的情况下,海外留学人才群体是一个巨大的高层次人才库。海外人才也普遍感受到了国家的积极召唤,感受到了国家发展中个人自身的历史使命和责任感。

在高等教育引才方面,我一直觉得与其零零碎碎地引进海归,让他们迅速被同化、无暇做研究,还不如一次性引进一批新鲜血液,很快形成团队规模,配套以先进的学术机制,给年轻学者充分的舞台和空间。就像建三峡水电站对长江截流一样,一小块一小块石头地扔下去是不可能有效截流的。所以,我走马上任的一个星期内就亲自起草了一份经济学院三年振兴计划,给出了如何求实创新,打造一流的具体规划和建议,其中最重要的一个举措就是提出一年引进10个、三年引进30个海归博士的人才引进计划,而当时接任院长,学校给我的任务和要求是三年仅仅引进3个海外博士。同时,我专门向时任校长谈敏教授和时任分管人事的校领导要了一个在国际经济学家招聘市场方面的特殊政策:只要学院给人助教授offer,学校就一定要认可,得到了他们的同意和鼎力支持。如果按照国内通常规定,在国际人才市场上招人也是如此,由于国际人才市场竞争激烈,要等到学校人事处和分管校领导批准,黄花菜都凉了,无法招到好的人才。就这么一个特殊政策,我们当年就招到10个海归。经过这10多年的招聘,动态引进了100多位,其成效和成绩是全世界经济学界皆知的,我们的国际化和由此所取得成绩是我们学校让外界真正佩服的最大亮点,上财的国际化有今天如此大的成效,谈敏和时任分管人事的校领导是最大的功臣。所以,让我充分地坚信,一个领导的格局、眼光、胸怀、担当、使命责任感及其目标决定了一个单位的事业大小和成功与否,如果没有这些,不可能为单位,为下属分忧解愁,只唯上,不唯实,不可能有什么大的开拓和发展。

上海财经大学就这样成为了国内高校最早开始依托美国经济学会年会这一国际公认的经济学家人才市场招聘渠道,进行大规模、成建制地引进海归优秀人才的大学,发展到目前每年已经有超过50所的国内高校参会招聘,其中很多是直接按照我们的招聘程序和做法在做。当然,我们的经济学教育改革不仅仅是引人人才,而是一个聚一流师资、汇一流学生、设一流课程、育一流人才、做一流研究、臻一流治理、创一流学科、建一流学院的打造方略,为此必须处理好改革、发展、稳定、创新、治理五位一体的综合治理的工作方针。

为此,我随后向学校提出来一系列全方面综合治理打造世界一流经济学科的改革建议和举措,比如在当时就给新招到的海归博士每人一间办公室,这样的魄力和举措当时几乎没有一个高校这样做,同时在国内开先河建立了常任轨(tenure track)制度,对本科和研究生及博士课程进行大力度改革,如加强数理基础,开设硕博连读项目,给所有的博士生开设《资本论》必修课等等。谈敏校长、时任分管人事的校领导及分管教学的孙铮副校长排除了各种困难和阻碍,对我们经济学院的改革治理和学科建设给予了极大支持。可以说,我那时虽然非常劳累,但由于经济学教育改革的推进和不断取得的改革成效,让我充满活力和激情,对工作感到无比快乐,开心和自豪,且充满信心。

经济学关涉社会经济治理,事关政策、决策走势,特别是随着中国正在经历由大国到强国的转型,无疑对高校经济学研究所能贡献的知识成果的水平和质量提出了更高的要求。做基础性、原创性研究以抢占国际学术话语权,同时服务国家发展战略和重大需求,我在上海财经大学经济学院既抓追求世界一流长远卓越的原创性理论和方法方面的研究,也非常注重服务国家社会解决现实问题方面的研究,两手抓两手都硬。通过“常任轨”国际期刊目录的导引和六年“非升即走”的长周期、高质量导向考核机制约束,2005年以来上海财大经济学院教师已经在这类国际顶尖和知名经济学期刊发表署名机构论文300多篇,这些原创性研究成果多见于与Science、Nature齐名的《美国国家科学院学报》(PNAS)及American Economic Review、Econometrica、Journal of Political Economy等国际顶级和一流经济学期刊。在国内高校中率先在American Economic Review等五大国际顶尖经济学期刊论文发表“大满贯”纪录,不仅对经济学作出了原创性贡献,许多也是基于中国经济实践提炼的研究成果,用国际通行语言来讲好中国故事。

与此同时,我也注重引导教师发现和解决那些带有根本性的经济科学问题和制约中国经济社会发展的现实瓶颈问题,以促进有机融合,从而追求长远卓越。基于此,从整合全校资源的角度,2006年7月经我倡导成立了上海财经大学高等研究院,并兼任院长。作为国际化的中国社会经济问题研究平台,高等研究院主要依托海内外优秀研究团队,理论结合实际,定性与定量分析并举,以项目的形式联合攻关,研究中国改革和发展中出现的长远重大战略性问题和当前难点、热点经济问题。尤其是我们的中国宏观经济形势分析与预测项目采取了国际前沿、国内较为独特的基于准结构模型的情境分析(alternative scenario analyses)和政策模拟(policysimulations)方法,在对统计数据和经济信息充分收集和进行科学鉴别校正的基础上,对中国宏观经济最新形势进行严谨的分析,对未来发展趋势进行客观的预测,并提供各种政策情景模拟结果供决策参考。

中美教育经历对比

这10多年来我在国内大学一线基层搞教育改革,我的一个是感觉在思想解放方面,教育部门相对落后。尽管与改革之前比取得了很大成绩和长足进步,但与邓小平提出的“三个面向”要求——“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”相比,还有很大的差距。

问题的关键是中国的教育整体还是一个大一统、行政化、功利性的运行体系,没有真正按教育教学规律、知识创造规律在办。政府干预过多,学校的办学自主权极其有限,这就导致千校一面、高度同质,教育的丰富性、多样性丧失,行政化、官本位的色彩却越来越浓。并且,政府从资金投入、课程设置、学科评估、管理等各方面基本上都是大包大揽,学校的自主权很小,社会力量也难以有效参与,这都是造成高质量教育资源高度不均衡的原因,教育成为压在民众身上的“新的三座大山”之一。无论是义务教育层面,还是高等教育层面都面临诸多问题。

并且,老早应该做的十二年义务教育到现在都没有实现。这一、二十年来,我一直在向各级部门极力建言实施十二年义务教育。从义务教育的年限来说,目前我们还在实行九年制义务教育,而世界上有110个左右的国家和地方都实行了超过9年的义务教育。九年义务教育使得许多低收入地区,特别是农村青少年无法完成高中教育,导致了很大的起点不公平,从而导致了一系列严重后果,比如社会流动性不足等问题。现在,考进好大学的来自农村大学生的比例不断下降,也说明了这一点。

此外,义务教育年限在很大程度上反映了国民的受教育水平和整体素质,是经济社会可持续良性发展的必要条件。一方面,市场化、城市化、全球化、知识经济和信息经济的深入发展,对不同领域不同层次的劳动者基本素质和能力结构都提出了新的更高要求。经济的可持续发展从要素发展驱动转为效率驱动乃至创新驱动发展,而创新驱动则有赖于人力资源强国的建设。另一方面,维护社会和谐稳定,缩小贫富差距,迫切需要我们在更大范围内创造起点公平,以更好地促进社会公平。大家知道,国家治理体系和治理能力的现代化,是基于法治市场经济和法治社会的,而这都有赖于公民整体素养的全面提升———这些都不是短短的九年义务教育所能承载的。

从教育的质量来说,目前一些情况也是差强人意的。由于不能择校,或者选择不到理想的学校,出现了出国留学潮且重心不断下移,留学趋势越来越趋向低龄化。即便如此,一味地靠外面培养人才,解决不了问题。由于国际形势发生较大变化,最近有媒体报道美国在考虑改变政策,禁止中国学生到美国留学,这对中国会造成很大的负面影响。此外,我们的教育在教学方式、教师待遇乃至基础设施等方面也有很大的欠缺,并且在城乡、地方间差别很大。

如果说义务教育目前主要是政府严重缺位导致教育公平不足,高等教育目前的主要问题是效率不足,即政府在教育管理方面越位,导致教育效率低下,使之无法产生大量的高层次创新型人才,表象、低层次的创新多,基础性、原创性和科学技术创新都严重不足,满足不了建立现代化经济体系的迫切需要。中国对高等教育投入了大量资金,但是至今没有一所得到世界公认的世界一流大学,培养不出钱学森所说的“杰出人才”,投入产出严重不对称。这是教育资源配置的效率问题,其背后的根本,则是教育制度问题。

与人们的期望和国际先进水平相比,中国教育体制和大学管理模式的差距主要体现在以下两个方面:其一,教育体制高度行政化,缺乏开放式竞争。当前教育体制的一个典型特点就是行政主管教育,即像管理干部一样在管教育家和教育工作者,使得大学官本位意识浓厚。并且,大学之间封闭办学,没有什么竞争,缺乏主动对接国际标准的压力和动力。其二,行政管理模式和学术评价标准落后。真正懂得按邓小平的“三个面向”要求办学的行政管理人才欠缺,学术和人才评价标准没有真正与国际先进标准接轨,而是停留在应付上级部门各式各样的考核指标和频繁的评价活动上。政府对教育过度干预导致的后果是,大学没有自主权,没有独特性,千校一面,大学教育理念落后,教师和学生都缺乏自由之思想、独立之精神——而这又恰恰是科技创新、思想创新以及中国要成为创新型国家所必不可缺的。中国高等教育的改革发展,如果不明道,不从根本上搞清高等教育的内在规律,把握正确的目标方向(也就是做正确的事),那么再多的头痛医头、脚痛医脚的措施的作用,都是非常有限的,说不定起反作用,正确地做了“错误”的事情。

改革的方向是通过转变政府职能,遵循办学规律,简政放权,培育社会参与力量,提高公共教育服务水平,尤其是要提升义务教育的覆盖和高等教育的质量,扭转政府在教育领域角色的缺位和越位现象。特别是在高等教育领域要坚持和扩大开放式办学,要遵循国际上办世界一流大学的基本规律来打造中国品牌的世界一流大学。我们必须要充分认识到,教育在国家的命运和民族的未来中具有全局性、战略性、基础性的重要作用。一部世界大国兴衰史,就是各国人力资本强弱变迁的历史。

从某种意义上讲,义务教育是国家对人力资本的投资,高等教育是个人对人力资本的投资。中国要着眼于赶超发达国家的教育水平,必须在义务教育年限延长和高等教育质量提升上下功夫,而这不仅仅是依靠加大投入就能解决的,还需要体制机制改革的保障。同时,中国要积极参与国际人才市场竞争,不拘一格,广纳贤才,形成引得进、留得住、用得好、流得动的人才开发和管理体制机制。

【口述人简介】

田国强,1956年生,1982年获华中工学院(现华中科技大学)数学硕士学位。1987年获美国明尼苏达大学经济学博士学位。师从诺贝尔经济学奖获得者、“机制设计理论之父”赫维茨教授。曾任中国留美经济学会会长(1991-1992)。2004年起出任上海财经大学经济学院院长、高等研究院院长。Annals of Economics and Finance共同主编,Frontier of Economics in China主编。他所创导的上海财经大学“经济学创新平台”项目试点,在高层次人才引进和培养体制改革方面取得显著成效,引领了国家“优势学科创新平台项目”的建设。

(陈鹏对本文亦有贡献)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司