- +1

一代史学大家的肺腑之言,听完如读十年书

原创 小北 北京大学出版社

他撰写了各种各样的历史, 却更喜欢将自己称作是文化史家,因为文化史家致力于在不同领域中创造关联。

他宣称“文艺复兴其实并不存在”,强调文艺复兴与中世纪的延续性,颠覆了人们关于文艺复兴的传统想象。

文艺复兴“三杰”

他坚持不懈地从找寻联系中得到欢愉,充满热情地在各种语言、各个文化、各个时期、各个地方、各种方法论和各种学科之间搭建桥梁, 尔后跨过桥梁放开心胸去观察那外面的东西。

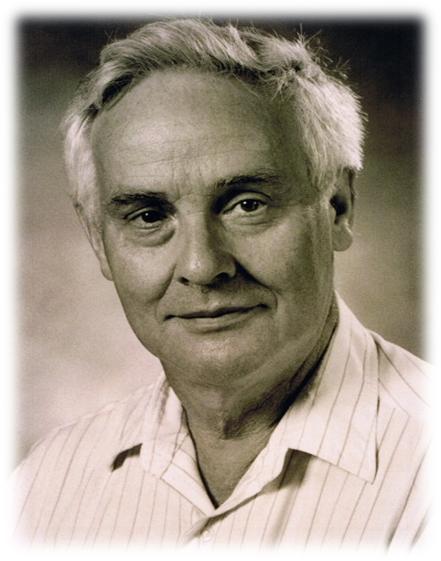

他是经验丰富、值得信任的船长,其著作和文章被学术共同体层层引用;他是较真的细节控,在概念辨析、品类归纳、涵义界定、信息考证上,坚持锱铢必较的硬碰硬精神。他就是引领新史学写作的史学巨擘——彼得·伯克。

Peter Burke

彼得·伯克,英国著名历史学家,曾执教萨塞克斯大学、剑桥大学,现为剑桥大学文化史荣休教授及伊曼纽尔学院研究员。身兼“新文化史”旗手与传统文化史推崇者。

许多人都曾经好奇,彼得·伯克是如何养成的呢?他的成长经历和治学道路上发生了什么?他的作品是如何诞生的?那些困扰我们良久的问题他会作何解答?

他的妻子玛丽亚·露西娅·帕拉蕾丝-伯克曾与九位引领了“新史学”写作的学者深入对话,是的其中一位就是他,这次访谈为当代史学的可能性、问题和关注点提供了诸多新的洞见。

Q

历史学家的生平是否有助于我们更好地理解他们的作品?你的生平怎么反映在你的著作中?

彼得·伯克:非常赞同。卡尔(E.H.Carr)的《历史是什么》(What is History?1961)中,曾经有一句鲜活明快的话在我初登讲坛时影响了我:“研究历史之前,先要研究历史学家。”如果你对他们写作的目的和他们看待过去的观点一无所知,就很容易误解比如说修昔底德或者兰克的著作,既看不到他们的长处,也看不到他们的弱点。

或许我可以先说说没在我身上发生过的事情。我生平没有经历过诸如战争或革命这样的重大危机(第二次世界大战时我还是个小孩子,无法理解当时的事态)。我几乎一生都在教育机构中度过(1941—1955年和1957年至今)。

我对政治并不淡漠———大概自18岁起我就有点左派倾向,但我从来没有太深地卷入政治。我参加投票,但从来没有认真思考过要加入某个政党。我觉得自己极其幸运,躲过了那么多人在我的有生之年所经历过的冲突和苦难,但这种幸运对一个历史学家而言也许也是一种局限。如果我是生在(比如说)波兰而非英国,我猜想,也许我的政治嗅觉会更加灵敏。如果我幸存下来了,那就的确是这么回事。

彼得·伯克

从积极方面来说,自18岁以来我就有许多机会离开这个岛国,观察和加入到别种文化的生活中去,这或许让我的心态变得不那么具有“孤岛心态”和狭隘,不然的话情况或许会很不一样。我上学时,大概在10岁或11岁,就已经想要做一名历史学家,然而我也写诗、画画(主要是静物)和作素描(主要是建筑物)。不过,我批判性的能力比之创造性的能力发展得更好,因此我就停下来了。写作文化史在某种意义上乃是对于没有成为艺术家或诗人的一种补偿。

Q

“新史学”反对“对事实的拜物教”,这场战斗是否胜利?而“对解释的拜物教”是否是当前需要加以抵制的东西?

彼得·伯克:在我看来,在历史学中正如同在历史中一样,我们会看到有时可以称为“非同代人的同代性的东西”。

18岁的年轻人进入剑桥学历史,他们中有些人说的话听起来就像杰弗里·埃尔顿,“只要给我们事实”,而其他一些人听起来就很有后现代的气息。其间的差异或许取决于他们上学时候的教师的年纪。

剑桥大学的历史文化建筑

毕竟,如果教师的教书生涯已经有40年以上,无论他们如何想要以各种恰当的方式不让自己落伍,大概也不会对关于“事实”和“理论”的基本预设进行反省。因此你所说的那场战斗并没有完全获胜。尤其是在英国。

美洲人(北美和南美都一样)似乎更加乐于接受变化,更加乐于追随最晚近的思想时尚。而英国人对变化要抵触得多。我记得与卡洛·金兹堡就新史学进行对话,他说他需要对新史学提出反对意见,因为他在加州的学生们未加批判就将其全盘照收,而我说,我得支持它,因为我的学生还没有郑重其事地来看待这个运动呢!

然而,已经有足够的事情表明———就像是思想冲突常常出现的情形———矫枉往往会过正,换言之,一个方面的缺陷往往被相反方向的缺陷所取代。钟摆起初摆向这边,然后又摆向那边。起初,人们声称,写作历史不过就是发现事实,而后则是相反的主张,认为写作历史不过就是进行建构。

Q

人们越来越怀疑获取真相的可能性,你认为后现代主义是否要对此负责?它有何积极和消极影响?

彼得·伯克:要更具体地讨论后现代的心态的话,我会将它描述为对于观点的多样性和要确定现在与过去所发生的事情之困难的感受。

它也是对于柔软、流变和各种结构(社会阶级、民族等等)的脆弱感受,取代了大约一代人之前那种正好相反的假设———他们将这些结构视作社会的基石。

换句话说,后现代性乃是不仅对于客观性或者客观性的神话,而且也对于社会决定论的一种反动。这种反动无论是马克思主义的还是别的什么样的,都在1968年现了身(对于那个著名的年头,我在想到巴黎的同时也想着布拉格)。于是就有了今天的“发明”“想象”等等语言,以及诸如《想象的共同体》(Imagined Communities)和《发明阿根廷》(The Invention of Argentina)这样的书名。

本尼迪克特·理查德·奥格曼·安德森(英语:Benedict Richard O'Gorman Anderson,1936年8月26日—2015年12月13日),美国著名的学者,著有《想像的共同体》(Imagined Communities),提出民族是想像的共同体。

还记得弗兰克·安克斯密特(Frank Ankersmit)将卡洛·金兹堡和纳塔莉·戴维斯说成是后现代主义者,而他们二位都激烈地否认这一点。可是,他们的著作可以是“后现代的”。

作者应该知道他们自己是不是后现代主义者,而局外人却可以说《奶酪与蛆虫》和《马丁·盖尔归来》是不是后现代的。就其对于寻常人的行动自由的强调而言,这些著作确实属于20世纪70和80年代,它们都是某个潮流的一部分。

你问我的是其积极方面和消极方面。就后现代性而论,我认为,对于决定论和客观性神话的反动都是必要而有价值的。

看看历史写作的情况。历史学家,无论是马克思主义的、布罗代尔式的,还是计量史学的信徒(我们通常所说的计量史学家),都太漠视事件和普通人的行动,太相信他们从高处就能将一切都看得清清楚楚。

现在,这种信心已然消失。历史学家们更加谦卑,这是件好事;他们更少还原论的色彩,这也是件好事。然而,有人走到了相反的极端,从对事实的信念走到了彻底的怀疑论,从决定论走到了我们可以塑造自己命运的浪漫主义信仰。

我从来不是一个地道的马克思主义者,我不喜欢加入任何党派,然而我依旧敬仰马克思,并且认为这位老人有现在被人们遗忘了的洞见,仿佛柏林墙的坍塌就会令他的思想无关紧要。马克思对于人类行动所受到的局限有犀利的感受。他或许有些过甚其辞,然而眼下的人们是在另一个方向上言过其辞。有关历史知识的可靠性,情形也大致相似。一代人过于轻易地接受了这种可靠性,下一代人又过于轻易地将其抛弃。

马克思和恩格斯

Q

文化相对主义同时得到激烈的攻击和热忱的拥护,你是怎么看的?

彼得·伯克:我确信,有必要区分不同性质的相对主义,比如说强的和弱的,也许还有文化相对主义和个人主义的相对主义。按我的界定,强的相对主义者认为所有文化都是平等的,每一种文化都与其他文化一样好。

我的立场更具怀疑论色彩。我是一个弱的文化相对主义者。我不认为我们能够知道各种文化是否平等,因此聪明的办法或许是照此行事:认为每一种文化都可以给别的每一种文化某些教益!也就是说,我是试图从这样一个事实引申出结论来的,那就是:倘若我们想要对各种文化进行比较和对照,除了置身于自身的文化之内,我们无处立足。

由这种立场出发,在我眼中,某些文化长于某些方面,别的文化则长于别的方面。但我并不想过于认真地来看待这些表象。关键在于,尽管我们试图做奥林匹斯山上的神,或者从普遍人道的角度来观察这个世界,我们也应该认识到,这种姿态乃是佯装出来的,或者往最好处说也不过是一种抱负。

Q

历史是否只是建构起来的神话?客观性的追求不过是空中楼阁?

彼得·伯克:某一代人所创造的产品,无论是一份历史文本还是一篇小说、一幅绘画、一栋房子,都会散发出那代人的精神特质。

想要回避这种特质是不可能的,而且或许我们都不会想着要这样去尝试。毕竟,历史学家是干什么的?在我看来,他们的存在就是为了向现在解释过去。正如我先前所说的,他们是某种意义上的解释者———这是从他们从事转译的意义上来说的。如同别的转译者一样,他们也面临着在忠实于文本(也即过去)和让当前的读者能够理解这两者之间的困境。可以称为对于过去的“自由的转译”的。

既然现在总是变动不居的,那么写出来的历史就像译作一样,多少会作废和过时。然而只在一定程度上才是如此。

我们依然可以在其16世纪的英文译本中领略蒙田的随笔。我们依然可以从伟大的历史学家那里学习,比如说,从布克哈特对文艺复兴的研究中学习,尽管他的著作散发着19世纪60年代的气息。或者就像凯斯自己在他的访谈中所提到的,向弗思(Charles Firth)关于英国内战的研究学习!

Q

一个优秀的历史学家需要什么特质?“新史学家”们就一定优秀吗?

彼得·伯克:当然不是。要做一个优秀的史学家,首先最为必不可少的,就是想象力、洞察力以及提出恰当问题而又知道到哪儿去寻找答案的天赋。一个历史学家完全可能具有所有这些特质,而依旧宁愿在传统的领域内———像是狭义上的政治史———以传统的方式进行研究,写作事件的叙事史。

我不是音乐家,我要举的这个例子在音乐上也未必恰当,但我相信,巴赫比之他的同代人泰勒曼来说是一个要传统得多的作曲家,而这并没有妨碍他要优秀、伟大得多。你也许有些疑惑不解,为什么我没有谈到原创性。要做一个优秀的历史学家,当然一定得有原创性,然而我们可以说,此种原创性可以是“局部的”,比如说,对格拉斯通的外交政策提出新的问题,或者给旧问题提出新答案。

我这样说,并不意味着我不珍惜那些丰富了历史写作的新方法。我们都从布罗代尔、布洛赫、布克哈特、兰克(他在他那时代也是一位伟大的革新者)、吉本、圭齐阿迪尼和其他为他们的后继者开启了更为广阔的选择范围的史学家那里深受裨益。最晚近的一代人处在一个新方法层出不穷,从事历史研究的实践既引人入胜又让人扰攘不安的时期。我很高兴在这段时期进行我的工作,并且能够参与到试验与革新的一场集体运动之中。

我相信,新的方法必不可少,而且在某种意义上,它们回应了我们这个时代的需要,我也同样相信,从长远来看,它们将会丰富历史学的实践,正如吉本或者兰克的革新曾经所做的那样。然而,完全有可能在对新史学充满热情的同时又做一个遵循中庸之道的历史学家,就像是历史行当中的巴赫,将传统的方法和路数运用得精彩绝伦。

Q

如何处理理论和事实之间的矛盾和张力?

彼得·伯克:我不觉得理论取向和经验取向之间有什么原则冲突。马克斯·韦伯就是一个例子。他在比较史学方面有广泛的阅读,并以此为基础建立起他的理论。一切理论都得是关于某个东西的理论,因此材料对其而言性命攸关。

1918年的韦伯

反过来,就像卡尔·波普尔和其他一些人所表明的,与极端经验主义者的看法正好相反,科学家如果没有至少一个需要进行检验的临时性的理论(或者是假说或模型)的话,想要进行系统化的观察,即便不是不可能,也将非常困难。(我不用“假说”和“模型”这样的词,因为我并不满意在事实与理论之间的二分法,各种各样的细节都需要考虑到。)

与此相似,一个人如果不是要寻找某种东西的话,他是不可能在档案馆中进行有效的工作的。倘若威尼斯的国立档案馆中有100公里长的资料的话,你为什么阅读其中一些文献而不是别的呢?

因此,“事实”和“理论”是相互依存的。即便那些自认为纯粹的经验主义者的历史学家们也要在他们的日常工作中提出问题和研究问题。我们需要将事实和理论结合成为一种鸡尾酒。还有问题存在着,比如,我们应该基于何种理由选择何种理论?鸡尾酒中理论的剂量应该有多大?这中间存在足够多的张力。

Q

汤普森曾将福柯说成是骗子,历史学家怎么看待福柯,他是否被高估了?

彼得·伯克:照我看,福柯对于历史学家所具有的价值——撇开他作为哲学家所可能取得的成就来说——主要是消极方面的。

1974年时的福柯

也就是说,他强有力地批判了传统的看法,比如那样一种观点:疯人院和新型监狱的兴起乃是人道主义意义上的进步结果。就积极性的方面而论,他将有关权力与知识的争论重新概念化了,而这也是很重要的。可是,他对于疯人院、监狱、工厂、新型学校等等的兴起所做的解释,是要取代传统的观点的,然而它们本身也有待批判。

他的论证因为他并没有准备好去做严肃的历史研究这一事实而受到损害(更不用说他那种在法国经验的基础上对欧洲进行总结的倾向,这种情形当然并不只限于福柯)。更准确地说,他研究社会实践的那些著作,尤其是《疯癫与文明》和《规训与惩罚》受到了这种限制,而《词与物》则没有。其他一些人从他那时开始就一直在做这方面的研究,而他们常常需要修正福柯本来的结论。

我相信,福柯在某些方面被评价过高,在某些地方存在对其思想的崇拜,尽管比之在世界上其他地方,英国的情形似乎没有那么严重。而福柯的很多东西显然要归于尼采,包括在他的历史著作中如此引人瞩目的“谱系学”的概念。

在未来的哲学史中,他很可能会被放在尼采的追随者的一章中。尽管如此,我认为他不只是尼采的一个注脚,正如我认为(与怀特海相反)西方哲学不只是柏拉图的一系列注脚一样。

弗里德里希·尼采

在他关于临床医学、疯人院、监狱和其他机构的著作中,福柯采取了可以称为尼采式的研究路数,然而他不仅只是一个信徒。他对于疯人院等等的传统历史提出了自己准确而又具体的批评。福柯在其最后岁月所写的一系列有关性的历史的著作———那在我看来是其最为丰饶而又最具启发性的著作———是他最为积极和最具原创性的成就。

Q

在被问及对于年轻史学家的忠告时,卡洛·金兹堡建议他们阅读小说,以激活他们的“道德想象力”;罗伯特·达恩顿建议他们像报道谋杀案和抢劫案的记者那样工作,以便学会尊重事实,以抵消那种将一切都视为话语的想法;昆廷·斯金纳建议阅读那些优秀的“自己行当的哲学家”,如吉尔兹和福柯,从后者那里可以学会向档案提出重要而富有想象力的问题;凯斯·托马斯建议他们研究广泛的主题和学科,“因为历史学终究乃是历史学家所赋予它的那些东西”。你经常读小说,是否觉得金兹堡的建议最有效呢?

彼得·伯克:我对这四条忠告都很赞成,而且力图照着其中三条去做(我从来没有做过记者),然而,我想要先补充一点别的东西。在我看来,对于过去的研究不能与其物质文化分割开来。还是个孩子的时候,我对于中世纪史的兴趣主要是缘于看到了这个时期流传下来的诸多物品,如哥特式教堂、带插图的手稿、维多利亚和阿尔伯特博物馆展览的家具、伦敦塔和别的地方所陈列的盔甲和武器等等。看到这些物品,极大地激发了我的历史想象力。

米兰哥特式教堂

回到你关于小说的那个问题。我主要是为了看小说而看小说的,但我在读小说时依然是一个历史学家,就像在旅行或者做别的事情时一样,因此我会在扉页上涂抹上几句话,有时是关于叙事的艺术,有时是关于写作这部小说的那个时期的文化。

我在阅读历史小说时,涂抹得最多,至少这些历史小说不只是外国背景下的古装剧,而且是涉及历史过程的故事:《战争与和平》《威弗利》《约婚夫妇》等等。还有一些电影与历史相关,而不只是以过去为背景,就像黑泽明的好几部讲述在枪支引入日本后武士衰落的电影。

Q

哪些书是你要向未来的历史学家推荐为必读书目的呢?

彼得·伯克:我不喜欢必读书这样的说法,因为它会妨碍人们的创造力。我有很长时间讨厌查尔斯·狄更斯的小说,因为学校要求我们读他的《荒凉山庄》!不管怎么说,我认为写作历史,包括我自己没有从事过的经济史和政治史,有许多种很好的方式,就此而论,我是一个史学多元论者。

然而,我确实有些东西很想推荐给别人。比方说,布洛赫的《国王神迹》(Royal Touch)。布罗代尔的《地中海》,尽管篇幅浩大。还有我已经提到过的布克哈特和赫伊津加,史景迁(Jonathan Spence)的中国研究,纳米尔关于18世纪英国的充满洞见的论文。所有这些东西都需要好好消化,尽管并不一定要当作自己工作的验方(换个比喻来说)。

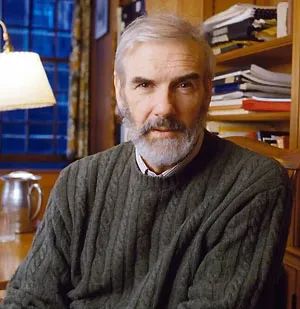

乔纳森·德莫特·斯彭斯(英语:Jonathan Dermot Spence,1936年8月11日—2021年12月25日),汉名史景迁,生于英国萨里县,英裔美国籍的中国历史学家、汉学家,1993年起担任耶鲁大学历史学斯特灵教席。

就我所见,要成为一个历史学家,重要的是要意识到历史写作的多样性,可以依循、拒斥、采纳各种模式,以便选择适合于自己个性以及自己主题的研究取径,而且,如果可能的话,展示自己的主题与别的主题之间的关联,帮助避免我们刚才所谈到的那种碎片化的危险。

Q

历史学有什么用,你会如何来应对这个问题呢?

彼得·伯克:如果你喜欢对于这个巨大的问题的一个简短的答案,我只需说,研究过去的用处就在于它有助于我们在自己所生活的世界中给自己确定方向。答案要更长些的话,就牵涉到区分各种用处(不同的实用程度)和各种过去(不同的遥远程度)。

既然世界变动不居,不将正在发生的事情放在时间向度内更加广阔的趋向中定位,就无法理解这个世界,无论这些趋向是经济的、文化的还是别的什么样的。研究晚近时候的过去,其正当性根本上就源于这一点。然而,晚近的过去仅仅从其自身是无法理解的。我有时候想,我们应该以回溯的方式来教历史,从当前的事件开始。要理解当前的事件,我们要回到一代人之前,回到20世纪60年代。要理解60年代,我们又得回到另一代人,如此等等。我们什么时候停得下来呢?

历史的另一个用处是告诉人们他们的“根”、他们和他们的家庭所来自的文化。在一个越来越多的人感觉到在越变越快的世界中被“连根拔起”的时代,在一个许多人从肉体上被连根拔起———那有时候是充满暴力的,就像科索沃的阿尔巴尼亚人的情形———的时代,研究过去所具有的这种心理学上的功能有着重要的意义。它可以解释最近几年人们对于地方史日益浓厚的兴趣。

然而,单单研究我们自己的过去是危险的。它鼓励的是褊狭的心态和相对于他人的优越感,就像是巴尔干人的情形。因而,关键是要将对于“我们”的研究与对于他人(无论与我们是否相距遥远)的研究结合起来。

我有时候会产生这样的困惑———学校应该给21世纪的世界公民讲授什么样的历史?有很好的理由从世界史的纲要讲起,部分地是作为更加具体的研究的一个框架,部分地是作为理解当今其他文化的一种渠道。比如说,非穆斯林需要对伊斯兰文化有所了解。

Q

遗忘是否比记忆更有助于和平和安宁?历史学是否起到了相反的作用?

彼得·伯克:你该问问杰克·古迪那个问题的;他是写过“结构性的遗忘症”的。他会说我们的问题在于写作将过去保存下来了吗?可是,情况难道不是这样的吗?———还不会读书的小孩子就已经被他们的父母教导着去憎恨新教徒或者塞尔维亚人,他们被“社会化”到了冲突之中。

那么,我们又能做些什么呢?也许我听起来更像是一个业余的心理分析专家而非历史学家,但是我想要说的是,深层的记忆(包括集体记忆和历史记忆,至少在某些文化中)不会被人遗忘。

唯一的指望是让它们变成有意识的并且“对它们单刀直入”,办法是比如在学校里面讨论它们,这样孩子们就有机会来理解另一方的观点,并且因此就离彻底抛弃“对立双方”的观念更近了一步。

我这么说也许听起来太过乐观,然而我想到的是例如在20世纪30年代曾经被内战撕裂开来的西班牙的情形。如今西班牙人似乎已经把这一切抛在了身后。甚至还有可能是对于战争恐怖的记忆,促使政治家们遵守民主制的规则。我们是否可以说不愉快的记忆促成了良好的政治呢?

(限于文章篇幅,本文的访谈系节选)

原标题:《一代史学大家的肺腑之言,听完如读十年书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司