- +1

范文澜诞辰130年|齐浣心:范文澜与古籍整理出版

范文澜是我国著名的历史学家,曾在南开大学、北京大学、河南大学等校任教。中华人民共和国成立后,担任中国科学院近代史研究所第一任所长、中国史学会副会长、中国科学院哲学社会科学部学部委员,1958年担任古籍整理出版规划小组成员。范文澜在古籍整理方面做了大量工作。

一、整理“二十四史”

“二十四史”是中国古代二十四部纪传体史书的统称。20世纪50年代开始,中华书局开始整理出版“前四史”,随后将其余二十史全部进行标点、断句,历时二十余年,最终完成“二十四史”的整理出版,为学界提供了一部系统完整、科学规范的现代整理本。中华书局版“二十四史”,成为海内外公认的现代标准本,享有“国史”标准本的美誉,这是中华书局为史学界做出的巨大贡献。每每说起中华书局版“二十四史”的整理出版经过,都要从毛泽东倡议,范文澜、吴晗组织进行整理说起。

1958年7月,毛泽东主席指示吴晗、范文澜组织标点“前四史”工作。能够得到毛泽东的专门指示,自然是因为吴晗、范文澜在学术研究方面得到毛泽东的认可。单说范文澜,他在20世纪二三十年代,即完成了一系列学术著作,先后出版《文心雕龙讲疏》《中国文学史》《诸子略义》《水经注写景文钞》《文心雕龙注》《正史考略》《群经概论》等,这些专著,涵盖了经史子集各个领域,其中《文心雕龙注》《群经概论》两书,因其征引详博、考证细密,获得学术界的广泛盛誉,范文澜自然也得到毛泽东的关注和认可。

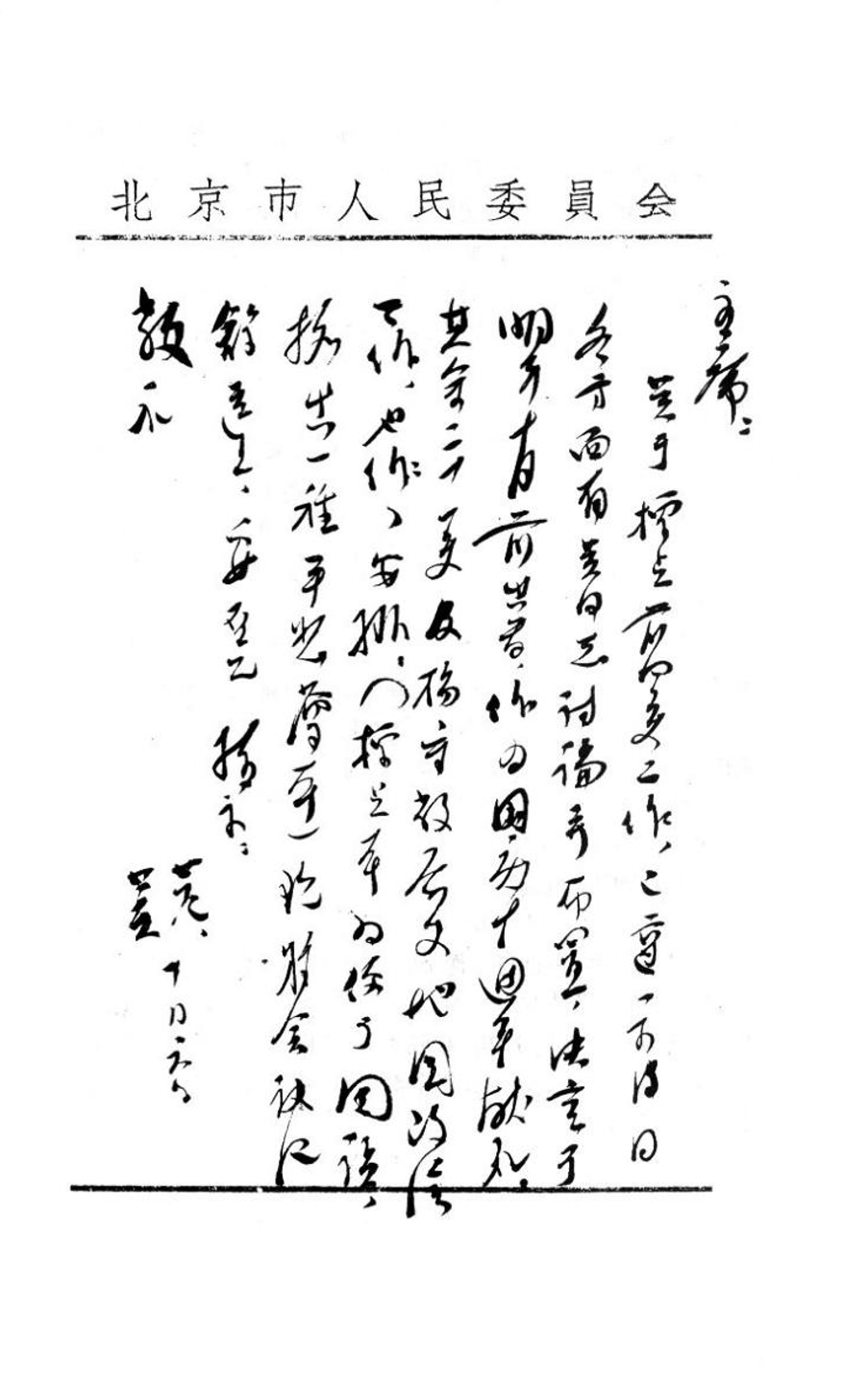

范文澜和吴晗接到组织整理“二十四史”的任务后,于1958年9月13日下午,召开了一个小规模但十分重要的工作会议,出席人员有范文澜、吴晗、尹达、侯外庐、金灿然、张思俊等,会议召开地点为中国科学院历史研究所第三所会议室。蔡美彪在《“二十四史”校点缘起存件》一文对此事有详细记载:“范文澜时任中国科学院历史研究所第三所所长,会议在该所会议室举行。”这次会议的与会人员也许自己都没有想到,正是这次整理点校“二十四史”工作召开的首次会议,开启了标点、整理“二十四史”二十余年漫漫长路,而他们所做的工作,也在中国学术史、出版史上留下了浓墨重彩的一笔。这次会议的重要性,在于确定了点校“前四史”的具体方案,并对其他“二十史”及《清史稿》的标点工作也进行了研究。会议最终决定由中华书局制订规划方案,着手组织人力开展工作,与会者中金灿然时任中华书局总经理、总编辑。同年10月6日,吴晗、范文澜专门致函毛泽东主席汇报工作情况,他们在信中说:“关于标点前四史工作,已遵示得同各方面有关同志讨论并布置,决定于明年10月前出书,作为国庆十周年献礼,其余二十一史及杨守敬历史地图改绘工作,也作了安排(标点本为便于阅读,拟出一种平装薄本)。现将会议纪录送上,妥否,乞指示。”不久,毛泽东复信:“范、吴同志:来信收到,计划很好,望照此实行。”站在几天的角度回看这次工作会议,其历史意义与重要性不言而喻。

此后,“二十四史”的整理出版工作,在学术界、出版界的配合下,逐步推进,历尽坎坷,历时二十余年,先后有近二百人参与其中,终于在20世纪70年代完成标点、整理工作,为世人提供了一部新中国规模最大、影响最为深远、系统完整科学规范的现代整理本,这部 “二十四史”,成为海内外通行的现代标准本。而范文澜自1958年虽依旧担任中国科学院近代史所所长,但不再负责具体的行政事务,开始专心修订《中国通史简编》等,对整理“二十四史”的具体工作也不再过多参与。

二、编著《中国通史简编》

1940年,范文澜初到延安,任职于中央马列学院历史研究室不久即被任命为研究室主任。当时延安的干部群众急需提高文化水平,但缺少适用的教材,为解决这个问题,延安马列学院历史研究室接到毛泽东关于编写一本简明扼要的中国通史的指示。范文澜作为研究室主任,与同事谢华、佟冬、叶蠖生、尹达、金灿然、唐国庆等进行分工,每人负责一部分,由范文澜总其成。一本书由多人合作,成书难度必然很大,例如对体例的把握、文字风格的统一等等,几乎每一项全书“通例”都影响到书稿的完成情况,这给范文澜“总其成”的工作带来较大压力,不客气地说,统稿基本相当于重写一遍。1941年,这部名为《中国通史简编》的教材终于按期完成。在当时,这本书为解放区官兵了解、学习中国历史提供了一部有关中国历史的教材,毛泽东当时对这本教材也给予了高度评价:“我们共产党人对于自己国家几千年的历史,不仅有我们的看法,而且写出了一部系统的完整的中国通史。这表明我们中国共产党对于自己国家几千年的历史有了发言权,也写出了科学的著作了。”1949年,华北人民政府教育部教科书编审委员会以《中国通史简编》为底本,由叶蠖生、宋云彬对其进行删订,准备作为高中历史教材使用。

不过,范文澜本人对《中国通史简编》并不满意,对自己要求严格的他时时想着修订本书,但在延安时期事务繁忙,他没有时间和机会进行这项工作。直到中华人民共和国成立后,修订《中国通史简编》一事终于提上议事日程。怎样写好中国历史?范文澜自己曾总结了三点:一是指导思想,二是历史知识,三是充裕的时间。其中,一和三都是为二服务的。单说第二点,必须有扎实的历史知识,这包括要了解、熟悉民族史、自然科学史、艺术史、哲学史等,要准确掌握历朝历代的人物、地名、典章制度、诏令奏议、公牍档案、职官制度、殉葬制度等,还有中国历史上浩如烟海的古代史籍……范文澜极其谦虚地说,自己掌握的历史知识很差,所以他一直努力去修订这本通史,以使其更臻完美。1953年,范文澜终于完成了这项工作,《中国通史简编》修订本于是年8月由人民出版社出版发行。

回顾历史,没有哪一部书像《中国通史简编》一样,不但使用者众,就连对修订本的讨论、争鸣也甚为热闹。修订本问世后的一两年时间内,受到业界广泛关注。1954年4月,关于范文澜《中国通史简编》(修订本)第一册座谈会召开,会议记录刊发在1954年第2期《历史研究》上,在这一年第6期《历史研究》上,还集中刊发了赵光贤的《读范著中国通史简编修订本第一册》、王玉哲的《关于范著中国通史简编修订本第一册的几点意见》和吴大琨的《与范文澜同志讨论划分中国奴隶社会与封建社会的标准问题》。1955年第1期《历史研究》刊发了署名“中山大学历史系”的《对范文澜中国通史简编修订本第一编的意见》一文,1955年第3期《教学与研究》刊发了王忍之(中国历史教研室三年级研究生)的《对“中国通史简编”的几点意见》一文。这些批评、商榷文章所提意见,有关于古代传说的处理,原始公社的文化、历史分期的过程等不同意见。这些文章正是当时热烈讨论《中国通史简编》(修订本)的真实反映。

对《中国通史简编》提出的若干意见,范文澜持有十分谦虚的态度,同时进行着自我批评,在《中国通史简编》再版序言中,他写道:“在延安编辑的时候,因为材料缺乏,人力薄弱,仅仅一年半的日期,仓促脱稿,自然产生许多缺点,距离实际可用的通史,还有十万八千里。”这种自我批评,在语句中可见一斑。

面对一些学术方面的争论,范文澜很少正面回应,但他从编写《中国通史简编》开始,到中华人民共和国成立后,范文澜撰写了一系列学术文章,一方面阐述自己关于历史学术问题、编写中国通史的思考,一方面也可以说是对一些质疑的回应。据不完全统计,范文澜先后撰写的文章有《关于上古历史阶段的商榷》(1940年《群众》)、《关于写了“中国历史简编”》(1951年《人民教育》)、《中国近代史的分期问题》(1956年7月,为政协全国委员会举办的中国近代史讲座所作的报告稿,修订后发表于1956年10月25日《光明日报》)、《历史研究中的几个问题——北京大学“历史问题讲座”第一讲》(1957年《北京大学学报》哲学社会科学版)、《历史研究应当厚今薄古》(1958年《历史研究》)、《论中国封建社会长期延续的原因》(1950年《新建设》第3期)等文章。这些文章多为范文澜的学术思考,关于历史分期问题、封建社会存续的原因等。这些文章,也基本勾勒出范文澜学术思考的发展脉络。

《中国通史简编》一书体现了范文澜的写作风格——言简意赅,用词精美。这部书将中国历史梳理得十分清楚,不但讲清了帝王将相在历史长河中所起到的作用,而且还把人民推到历史舞台的中央,充分体现出“历史是人民的历史”这一编写理念。正因为此,《中国通史简编》被誉为我国第一部以马克思主义观点为指导编写的中国历史著作。

三、担任古籍整理出版规划小组成员

1958年古籍整理出版规划小组成立,作为十九位古籍小组成员之一的范文澜,积极参与到我国古籍整理出版事业中,做了不少具体工作。2月9日至11日,古籍小组成立大会在北京市政协礼堂召开,范文澜与其他小组成员及古籍整理方面的专家学者、出版界代表近百人参加了大会。

1958年,中华书局制订1959年的出版选题计划和出书计划,时任古籍整理出版规划小组办公室主任、中华书局总经理的金灿然给近代史所的刘大年写过一封信,希望近代史所能够与中华书局能够密切配合,并将近代史所的规划寄给中华书局,从而列入出版选题计划,而当时近代史所的所长即范文澜。

到了1960年11月,金灿然致函古籍小组组长齐燕铭,随信一并寄去古籍整理出版座谈会的初步名单,这份与会人员名单共有54人,其中20人为古籍规划小组成员。中国科学院近代史所拟参会的人员为范文澜、刘大年、刘桂五(学术秘书);历史所有尹达、侯外庐、郦家驹等;文学所有何其芳、吴晓铃;北京大学有翦伯赞、周一良、邵循正、冯友兰、任继愈、魏建功等人,其他参会人员有国务院副秘书长齐燕铭、教育部副部长叶圣陶、北京市副市长吴晗等古籍小组成员。范文澜名字前面有△和√,金灿然在信中专门注明,有△者为规划小组成员,共计20人,有√者为党员,共计44人。而范文澜是以党员、古籍小组成员双重身份被列入参会名单的。

1961年3月,中华书局拟编订古汉语、古代及近代哲学社会科学研究著作、中华书局编辑必读书目等方面的若干个古籍整理规划,其中“整理出版中国近代史料长远规划草案”也在计划之中,近代史料长远规划草案的制订,再次得到范文澜的大力支持。

1961年3月,文化部和中央民委在民族文化宫举行座谈会,研究设立民族文化工作指导委员会和民族历史研究工作指导委员会的组织和工作问题。同年7月23日,民族历史研究工作指导委员会应内蒙古自治区主席乌兰夫邀请,组织访问团参观内蒙古自治区,翦伯赞担任代表团团长。范文澜与翦伯赞、吕振羽、王冶秋、金灿然、翁独健、夏康农、刘大年、韩儒林、熊德基等十余人组成访问团,当时范文澜的秘书蔡美彪和翦伯赞的秘书张传玺也随团同行。期间,访问内蒙古自治区历史研究所时,范文澜与翦伯赞、吕振羽等访问团成员,同内蒙古史学工作者举行了一个大型座谈,到会青年学者达一百余人。范文澜就学习方法、蒙古史研究的重要性和关于成吉思汗评价等问题,做了专门讲座。

1962年6月,在呼和浩特召开了成吉思汗诞生800周年纪念蒙古史学术讨论会,范文澜与史学家邵循正、翁独健、马长寿、金灿然等参加学术讨论会,范文澜在会上做了主题发言。

1961年7月,访问团在内蒙古自治区博物馆门前合影。前排左起:秋浦、吕振羽、范文澜、翦伯赞、文浩、工作人员;中排左起:韩儒林、金灿然、王冶秋、刘大年、翁独健、张传玺、蔡美彪

四、担任中国史学会副会长

中国史学会是中华人民共和国成立前夕即筹建的、少数几个全国性社会科学团体之一,于1951年7月28日正式成立,学会由从事历史研究、教学和其他方面的专业史学工作者组成。第一届史学会主席由郭沫若担任,吴玉章、范文澜任副主席,史学会的日常事务由范文澜主持。

在范文澜的主持下,中国史学会在20世纪五六十年代先后召开若干次重大学术讨论会,对中国史学界产生了较大影响,大力推动了我国的史学研究和发展。

1958年9月,中国史学会和中国科学院历史研究所第三所在北京举办了戊戌变法六十周年学术讨论会,范文澜主持会议,参会的专家学者有吴玉章、李济深、黄炎培、陈叔通、陈垣、潘梓年、章士钊、康同璧、梁思成、邵循正、刘大年等六十余人。范文澜在大会上做了题为《戊戌变法的历史意义》的发言,对戊戌变法给予高度评价,“戊戌变法运动代表着中国社会发展的趋势,赋有进步的意义”,“戊戌变法运动是思想的第一次解放”,他还总结道:“旧民主主义革命时期,中国资产阶级在政治上做了两件大事,一件是1898年的戊戌变法运动,即改良主义运动。更大的一件是1911年的辛亥革命运动。”同年9月,范文澜的发言由《人民日报》刊发,后又被收入《戊戌变法六十周年纪念论文集》,由中华书局于同年12月出版。

1961年3月,中国史学会与北京历史学会在北京联合召开“纪念巴黎公社九十周年学术讨论会”,范文澜在会上做了发言,重点谈到史学界的学风问题,倡导树立优良学风。

1961年5月,中国史学会与北京历史学会在北京联合召开“纪念太平天国一百一十周年学术讨论会”,在这次会上范文澜依旧对史学界的学风给予了批评,他认为应该坚持严格的历史主义,那些“流行”的貌似“革命”的表象是要不得的。范文澜的发言,对史学界进一步端正学风,起到了重要作用。中华书局总经理金灿然和近代史编辑组副组长李侃作为出版界代表参加了这次学术讨论会,李侃还在大会上做了发言。

1961年10月,中国史学会与湖北省社会科学学会联合会在武汉举办纪念“辛亥革命五十周年学术讨论会”,范文澜及吴玉章、吴晗、吕振羽、金灿然、李达、章开沅等百余位专家学者参会,提交论文四十余篇,后由中华书局于1962年结集出版,名为《辛亥革命五十周年纪念论文集》。这是中华人民共和国成立后我国召开的第一次全国性大型辛亥革命学术讨论会。

以历史事件或历史人物的周年纪念为契机开展学术活动,是推进学术研究的一个很好的方法。中国史学会在成立后,像这样连续召开的周年纪念学术讨论会,在推动我国史学研究方面起到了积极的作用,同时也为专家学者搭建了一个沟通、研讨的平台。

召开学术讨论会之外,中国史学会还积极组织全国史学专家、学者学习和应用马克思主义,在搜集、整理、编辑、出版史料方面做了大量工作。

其中卷帙浩繁的“中国近代史资料丛刊”的出版最具重要性和代表性。上世纪五十年代由上海人民出版社等出版了丛刊中的《义和团》(4册)、《太平天国》(8册)、《回民起义》(4册)、《戊戌变法》(4册)、《鸦片战争》(6册)、《第二次鸦片战争》(6册)、《捻军》(6册)、《中法战争》(7册)、《中日战争》(7册)、《辛亥革命》(4册)、《洋务运动》(8册)、《北洋军阀》、《抗日战争》等。参与编写的有翦伯赞、向达、白寿彝、齐思和、邵循正、张秀民等古籍小组成员、分组成员等专家,范文澜亲自参与编著的有《捻军》、《义和团》等。这套丛书内容广泛、史料翔实,除了收录经典作家的专著、日记、信札、诗文、年谱等著述之外,还收录有上谕、奏稿、条约章程、档案文电、报刊新闻等一大批史料,为近代史研究起到了不可估量的作用。

值得一提的是,《中国近代史资料丛刊》的编写、出版,在培养我国近代史研究队伍、推进我国近代史研究方面也起到了重要作用,不仅树立了专家、学者编辑史学资料的良好学风,而且在搜集、整理近代史资料方面,更是做出了不可低估的贡献,很多亲历者留下的一手资料得以留存下来,为新中国史学发展的重大成果,对近代史研究贡献极大。

(本文删节版曾刊发于2021年10月21日《人民政协报》,完整版由作者授权澎湃新闻首发。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司