- +1

“最能代表中华文化的物质”9000年前就出现在这里

原创 朵朵编辑部 耳朵里的博物馆

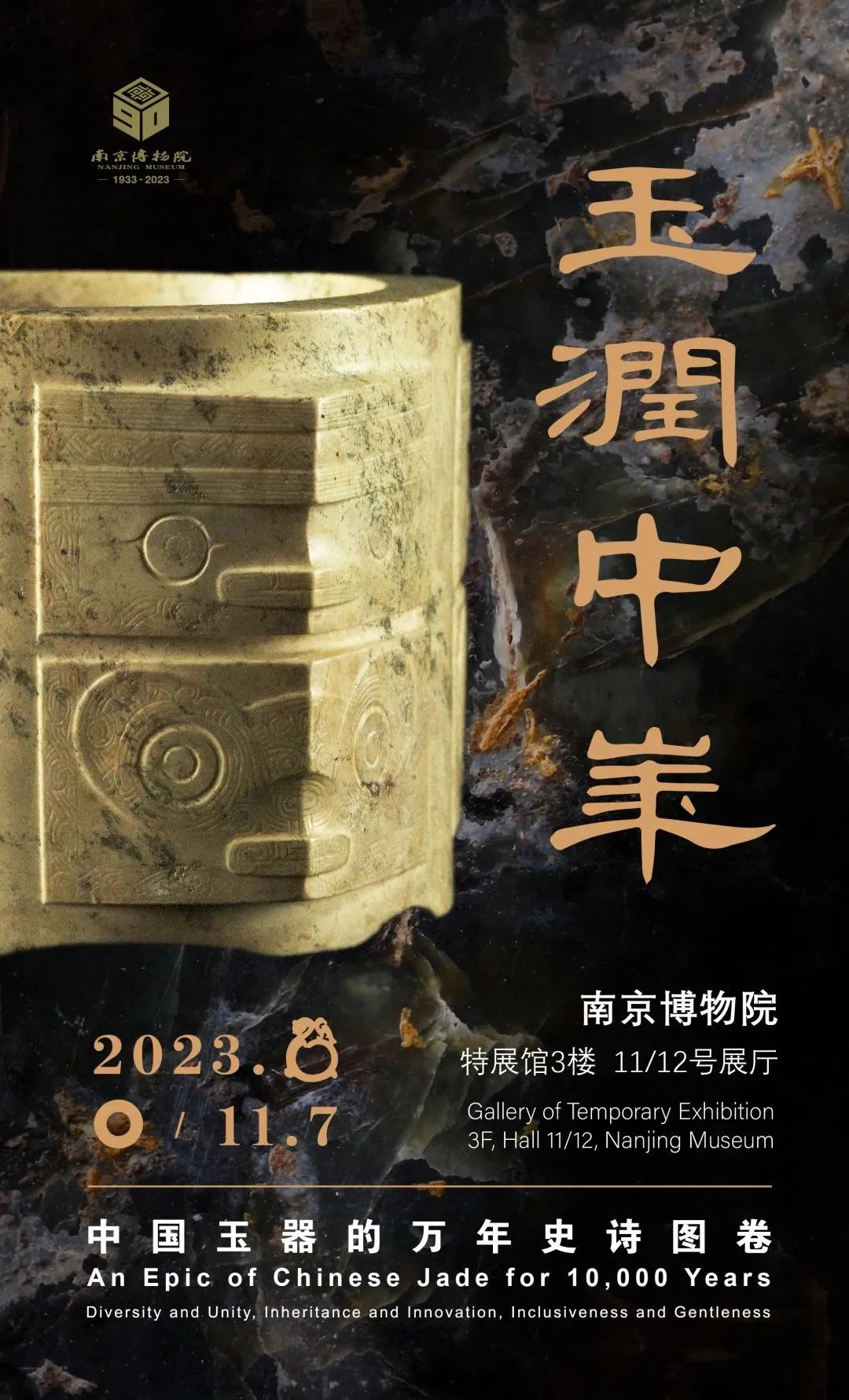

很多人期待的南京博物院重磅大展“玉润中华——中国玉器的万年史诗图卷”,正在展出~朵朵今天给大家推荐一部玉器相关的纪录片,和展览一起看,效果更佳~

国学大师季羡林说:“如果用一种物质代表中华文化,那就是玉。”

一直以来,玉在中国人的心中便有着重要的意义,从质地到雕琢而成的玉器,玉不仅是装饰品,更是一种文化的呈现。其中孔子还把玉比作君子,认为玉具有“十一德”。

大型系列纪录片《寻古中国·玉石记》以玉器为线索,用五集的篇幅,带我们穿越时空,与历史中的“玉”重新相识。

为了这场“旅途”,节目组不仅呈现了诸多遗址中的最新考古成果,还结合《诗经》、《尚书》等十余部典籍,让我们看到玉文化的厚重。

-01-

玉不琢,不成器

古语有云:“璞玉本无华,细琢成大器。”

但想要朴实无华的玉石,散发出夺目的光彩,雕琢并非易事。

纪录片则带我们一路追寻,让我们看到先民们是如何一步步钻研出打磨玉的技艺。

2015年,在小南山遗址出土了一件玉器——匕型坠饰。

而随着面积的扩大,玉环、玉玦、玉管、玉珠、玉璧等,更多的玉器被挖掘出来。

据研究,这批玉器距今9000年左右,是中国目前已知最早的一批玉器组合之一。

它们不仅玉质温润细腻,造型浑圆饱满,上面还有着打磨、钻孔、切割的痕迹。

就像这个玉环,有的部位上保留着弯牙状的痕迹。

在这些玉器中,质量上乘的玉料,都被制作成了玉玦。玉玦的缺口,便是古代先民用砂绳切割工艺进行琢玉的见证。

用绳子和砂相互配合,把坚硬的玉石分解开,这个时候的先民,已经把以柔克刚的思想,融进了玉石工艺中。

而在查海遗址中发现的用石头制作成的工具,更是让人大为震惊。

它的一端呈圆形凸起状,明显是长期旋转摩擦形成的,这便是石质抽承。

把它立在最下端,作为旋转轴心,上面放一个木块,托住玉料,再在玉料上放一根钻孔竹管,中间则用木制轮盘对玉料加以固定。

然后玉料会随着轮盘在“石质轴承”和钻孔竹管间快速旋转,再配合石英砂,灌入竹管和玉料的摩擦处,最终实现钻孔。

这一古老的管钻技术,被称为“史前木石轮轴机械”。玉器上不同直径的正圆,便是这样形成的。

可见,早在七八千年前的兴隆洼文化玉器制作中,可能已经存在机械原理制玉工艺了。

看到这里,是不是已经被先民的智慧惊呆了?

别急,还有更厉害的。

为了更好的表现出玉器上的纹路和层次,在五六千年前,红山先民在不断的实践中,掌握了一种特别的推磨工艺——减地阳纹。

匠人会在玉料的平面或者弧面上,徒手反复磨削出微微高于平面的细线;甚至,为了使堆起的棱线更加突出,还会在棱线两侧进行打磨,最终呈现出凸起的阳纹。

这些充满智慧和想象力的工艺结合在一起,最终为我们留下了无数让人惊艳的玉器。

如在湖北天门博物馆收藏着的玉雕人像,把四千多年前的历史带到了我们面前,他们有的写实,有的夸张,有的连牙缝都可以看清楚。

还有谭家岭遗址出土的动物形玉器,玉虎、玉鹰等,也是形态各异,惟妙惟肖。

它们不仅仅是先民留给我们的瑰宝,更是古代人民智慧的见证。

-02-

石之美者,谓之玉

其实玉石最早被发现后,是被人们作为石器来使用的。

它良好的韧性和硬度,做成刻刀之类的工具后,有着更锋利和结实的性能。

但因为它的质地更加细腻光泽,有着爱美之心的先民,便逐渐对玉石有了特殊对待。在爱美之心的驱使下,人们把玉制作成了各种各样的饰品,如可以佩戴在耳朵上的玉玦;

可以作为头饰的镶嵌绿松石玉笄;

还有由磺、珩、冲牙、玛瑙珠、玉管和料珠穿系在一起的玉组佩。

这时的玉饰,已经不仅仅是用于装饰了,更代表着礼仪内涵。就像这玉组佩,带上它之后,行走便不能慌慌张张,这样才能保持玉佩的平稳;

且因为行走的过程中,玉石上的配件会因为轻微碰撞而发出悦耳的声音,古人认为这便是君子的象征:人未到,声先来,避开偷窥他人言行的嫌疑。正是“君子至止,黼衣绣裳,佩玉将将,寿考不忘”。

玉的温润质地和上佳的造型,让人们对于玉的喜爱更加深沉,看到美好的人和事,也会情不自禁和玉联系起来,如在唐代的诗句中,便把美丽的女子,称为“玉人”。

不仅如此,玉的复杂工艺,还引来了无数收藏者,商代女将军妇好,便是一位“玉石收藏家”。

在河南安阳的妇好墓中,出土了很多玉器,其中大部分玉器都是用双阴刻线去表达的,这是一种要求很高的工艺。

但有一件凤鸟形状的玉器,不同于这种做法。

玉凤上的凤鸟头戴花冠,十分漂亮。

而让这一玉凤的身体蜷缩,便会惊奇地发现,它和石家河遗址出土的玉凤,从形态、工艺、技巧,甚至装饰的纹路,都十分相似。

由此可见,石家河的玉凤,在一千多年后,很可能被妇好收藏了。

而被收藏的原因,大抵也是因为爱美之心。

这就像北京大学地球与空间科学学院教授王时麒所说:“我觉得这个石变玉,主要是人的一种本性,爱美的一种本性决定的。”

也因为此,玉文化得到了千年的流传。

-03-

以玉为介,礼以玉成

玉不仅被作为饰品,更是一种礼器。

在先民与大地的沟通过程中,往往需要借助相应的器物来表达敬意,美玉便被选为这一媒介。

1984年,在牛河梁遗址,出土了玉猪龙。

它的头部呈现出猪首状,身体则弯曲成圆形,像龙的身躯。

考古学家认为,以猪为原型雕琢出的玉龙,承担着求雨、祈求丰收的作用。

正所谓“屋顶下有‘豕’,有猪才有家”。这是红山先民原始朴素的崇拜观念,希望能借助玉器,可以和自然界的天地万物沟通,并从中得到启示。

当玉有了不同的含义,用它来陪葬,便也成了身份的象征。

牛河梁遗址群中的第十六点,有一座红山文化墓葬。其中墓主人头枕玉凤,胸部放着一个斜口筒形器,右手腕佩戴玉镯,腰部配有一个玉人、一对玉环。

这些玉器,生前是用具,可能也具有沟通天地神灵的用途,死后用来随葬,成为墓主人生前社会地位的象征。

除此之外,玉还被赋予了“权力”。

良渚古城遗址中出土的玉钺王,便是象征王权和军权的权杖。

它的钺瑁和神徽的冠帽形状相同,钺的刃部还有着神徽和神鸟的浮雕。

而良渚人所创造的玉钺组件,形状和甲骨文金文中的“王”字类似,汉字中的“王”也是由“钺”象形演化而来的。

这些都象征着玉钺在权力中的地位。

《尚书•牧誓》中也有周武王左杖黄钺,右秉白旄以麾的描述。

更甚者,玉还被作为玉玺,有着“国之重器”的说法。

如今,玉的含义被简化,但它并没有退出我们的生活。它的外在美,依然被世人所喜爱;它所承载的礼仪和风骨,让我们心中重视。玉文化从远古到现今,源远流长,那美玉相击的悦耳声和先民一路走来的脚步声,交辉相映,至今还在延续。

(图片来自于本纪录片)

原标题:《被季羡林称作“最能代表中华文化的物质”,9000年前就出现在中国,这部纪录片把它讲透了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司