- +1

豆瓣9.2,周轶君做了一档不被定义的节目

“我这个人本身就是个媒体,就是一个传播的介质,我看到了,听到了,综合它,面向我的受众,呈现出来,特别简单。”

作者 | 赵皖西

编辑|谭山山

题图 | 受访者提供

第一次录完《第一人称复数》之后,周轶君失眠了。

以往她参加一些谈话节目,主要是做嘉宾,“脑子还能偶尔偷偷懒,歇几分钟”。这一次,她第一次在一档谈话节目中担纲主持人,录制过程中脑子高速运转,完全不能停,得时刻注意调节现场气氛,控制话题的走向和节奏。那天下午录制结束,回到家以后,她感觉自己大脑皮层过于兴奋。

周轶君作为嘉宾参加《圆桌派》第六季。

除了高强度工作带来的兴奋,另一个原因是,她发现“这竟然是可行的”。根据以往的经验,一个谈话节目得控制女嘉宾的数量,最好不要超过两个;而全女性或者以女嘉宾为主导的谈话节目,可能会不好看。但这次的录制经验,让她知道了另一种新的可能性。

在《第一人称复数》第一季的八期节目里,话题天南海北,深入浅出,作为一个导演和主持人,周轶君发现,自然而然地,人们会在其中看到更多的女性。

小时候,周轶君的梦想是当一名相声演员。她说不清楚是因为什么,但她觉得笑是有感染力的,能让观众瞬间释放,表演的人也会感到自己似乎很有力量。“有时候,喜剧让你笑,不是因为它说了一件荒谬的事情,而是它说对了,它把这件事情最本质的点儿说出来了,让你看到了其中的荒谬性。它非常接近某种本质和真相。”周轶君说。

本科毕业、埃及留学之后,周轶君作为新华社记者常驻中东地区两年,采访过阿拉法特、阿巴斯、亚辛等中东关键人物。她用另一种身份和视角,去接近她喜欢的喜剧所能暴露的本质和真相——甚至可以说,更加直接而剧烈。

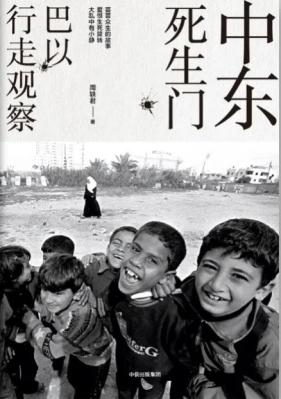

《中东死生门》周轶君 著

中信出版社 2017-7

后来,她离开记者的一线岗位,出书、做纪录片、录访谈节目,职业生涯历经了纸媒、电视、网络媒体等不同媒介形式的迭代。但她觉得,载体不断变化,内容却没有发生多大的变化,“我这个人本身就是个媒体,就是一个传播介质,我看到了,我听到了,我综合它,面向我的受众,呈现出来”。“包括现在做《第一人称复数》,我也是在展现女性、展现观点。”周轶君说。

在新周刊“2023年中国视频榜”启动前,我们采访了周轶君,希望她谈谈从新闻记者到纪录片制作人、访谈节目主持人的变化。此时此刻,她正在法国拍摄《他乡的童年》第二季,感受巴黎秋日的光影、风雨和彩虹。她说,做什么工作都累,工作状态永远不是我们最自然的状态,但“在出发地和目的地之间,在路上的感觉、能够自由奔跑的感觉,应该是我最喜欢的”。

以下是周轶君的自述。

周轶君在法国巴黎拍摄新节目。(图/@周轶君)

“我们关心的是所有事儿”

在筹划《第一人称复数》的《闲聊全宇宙》这一期节目时,我跟毛尖老师交流,她的建议是:“你(与其)讨论女性幽默,不如展现女性幽默。”这话说得特别对,这个节目想表达的,就是“我们不要被定义,而是更多去展现”。

我们不希望这个节目是一个封闭的、仅仅讨论某一特定领域的议题的节目,而是更多地从人的视角出发,讨论一些我们关心的事儿。可能因为节目上恰好谈论这些事儿的女性比较多,所以我们的节目被定义为一档女性节目,其实不是的。

找选题是第二难的事情。作为一个主持人,首先我自己得对话题感兴趣,如果我对这个话题无感,到现场就没什么可交流的。另外,我还要感受一下别人对这个话题有没有兴趣,然后考虑怎么去拓展、延伸它。

《这就叫性骚扰》这两期谈的是一个热点话题,我觉得让大家知道“性骚扰是什么”这件事太重要了,所以希望在第一期就让更多人看见它、讨论它。

告诉孩子关于身体的边界。(图/《第一人称复数》)

我们也讨论一些比较小的话题,比如“知识分子穿搭”。我们觉得这是可以摆上台面来讲的,不是说聊巴以冲突就“高了”,聊穿搭就“低了”,任何话题都可以拿出来聊,就看你最后延伸到哪儿,里头有没有可供大家分享的思想性。

更多的话题,是我们从静水深流里头打捞出来的。比如《万物有灵》,讲动物性和人性;最后一期《看脸》,我们讲犍陀罗、讲雕塑的美。这些都不是很时尚、很流行的话题。

我觉得,关心人类以外的事情是一种进步。像国外的BBC、Discovery,国内中央电视台的《动物世界》……这些节目很早就开始关心动植物。其实,我们把人跟自然放在一起关心,这就是中国最古老的“天人合一”精神。我们难道不应该去关心自己生存的环境吗?

人类不能没有动物。(图/《动物世界》)

工业文明带给我们的,更多的是对自然的过度开采和破坏。由于近些年来的经历,我们开始有了这种反思,希望自己的下一代、下下一代跟大自然的关系越来越和谐,这跟我们的整体发展目标是吻合的,所以我觉得它是一种先进的理念。与此同时,我们没有忽略人,忘记社会上人的一些焦虑、人的一些困境。

找嘉宾是比找选题更难的事。有时候,我们是先有了好的嘉宾,才反过来去定选题的。第一季这些嘉宾里,没有特别大的明星,我们更在意这个人说得有没有意思、有没有带来一些新意。我们非常期待真正有输出的嘉宾。

《闲聊全宇宙》那期是最早录的,我记得那天录制现场的氛围特别欢乐。我跟张越老师、毛尖老师、小鹿,都是女性,但是我们每个人的声调、音质都不一样,有点像四重奏——四件不同的乐器发出共鸣。

四重奏现场。(图/《第一人称复数》)

我也很喜欢讲人工智能那期。那期的两位嘉宾,一位是牛津大学数学系出身,在人工智能领域深耕多年;另一位是美国生态学博士、大数据专家、卫星遥感专家、生态系统专家,现在在做人造卫星,帮助中国的农民种田。

这期我从开录第一秒到最后一秒,都没有“我是主持人,不能冷场,需要找话题”之类的想法,因为两位嘉宾配合得非常好,都讲得非常棒。他们有非常多的第一手经验,而且语言表达很好,能把自己的观点清晰地表达出来。

有时候我们会觉得,一个人表达得好,是因为TA口才好,我越来越体会到,不是因为口才,而是因为TA有思考。开机了,TA能在镜头前说得很好,那是因为TA在日常生活中不停地思考这些问题。这样的人才是好嘉宾。

“我这个人本身就是个媒体”

因为过去做记者的背景,我特别相信第一手的经验、第一手的现场。我希望到现场见到人、见到事情,感受到氛围,闻到气息。实际上,在我如今这个年纪,我的好奇心还是很旺盛的,想知道很多事情的细节。

人在每个年龄阶段,都应该有特别多的好奇心。我现在看一些网络节目,会觉得自己看到的内容很多、量很大,但其实真正被关心的事情并不多。很多事情明明在那儿,但没有被照亮,没有人关心。所以,我希望能讨论一些真正值得关心的内容。

《他乡的童年》算是我从记者转型到纪录片领域的关键节点,我走访芬兰、日本、印度、以色列及英国等五个国家,其实也是一种呈现,帮助中国观众更深入地了解教育问题。

(图/《他乡的童年》)

就是在从事纪录片工作的过程中,我认识了导演任长箴。江湖传闻,任导是纪录片领域的“老中医”,有任何疑难杂症,都可以去找她。因为她有经验,她特别能知道你的困难在哪里,问题应该怎么解决、应该给你提供什么帮助。

当时,我正在做一个纪录片,觉得有很大的问题,但不知道怎么破解。有朋友给我介绍了任导,让我去问问她。很巧的是,她在疫情期间看过《他乡的童年》,而且写了整整一页的笔记,关于什么地方是可取的、什么地方是不可取的,以及什么地方是需要改进的。我很惊讶,她这么一个有经验的导演,还这么用功。后来我看到了她的笔记,说得很到位,我还挺感动的。我跟她聊天,完全被她的语言魅力感染。她看问题特别本质,能切入到最深的那个东西。

《第一人称复数》的三位主创,从左至右依次为任长箴、张越、周轶君。(图/受访者提供)

纪录片《碳路森林》是我和任导的第一次合作。工作过程中,我发现我俩之间有一种非常好的分工和互补:我可能擅长想选题,比较天马行空,她特别注意技术和质量的把控;我比较温和,她有时候很直给,在工作中我们有时候会有完全不同的意见,会有摩擦,但终究可以相互包容。

拍完《他乡的童年》《碳路森林》之后,我的生活也发生了相应的变化。

比如,我发现,我在别的国家观察到的一些教育方式,不可能完全在我们生活的环境中复制,但我会理解它为什么这么做。我的生活经验告诉我,那种方法虽然好,也不是绝对的。我越来越强烈地感受到中国人“中庸之道”的高明之处,取中不是让你在中间画一条泾渭分明的线,而是让你不停地修正自己的方向,最终找到那条最适合你的道路。

再比如,拍完《碳路森林》后,我会跟孩子们普及环保意识;我现在去咖啡厅喝咖啡,经常会自带杯子。我知道这些行为改变不了太多,但是必须从这些微小的地方开始去做。

(图/《碳路森林》)

所有的片子,都把我带到了我从未认知的领域。我带着问题进入,结束时,其实带了更多的问题回来。但这些问题会慢慢细化,我会不停地在生活当中给自己寻找答案,又会不停地修正自己的看法。

现在我做访谈节目,喜欢听各种各样的人说一些特别有见地的内容,和她们聊天,跟着她们进入某一个现场,这可能是我做节目的一个私念。

《第一人称复数》是一个全方位的节目,没有什么限制和框架,着重于经验和观点的输出。实际上,节目中主持人的角色也不是特别强,大家想到什么就说什么,没有明确需要有一个人挑起话题,某种程度上达到了去中心化的效果。

周轶君。(图/受访者提供)

我从新闻记者转做纪录片导演,再到如今开始做访谈节目,媒介形式发生了一系列迭代,呈现的内容或许会有些变化。

以前做新闻报道的时候,我更关注事实本身,尽可能把我看到的、听到的东西不加主观色彩地写下来;做纪录片,则是带着我的主观视角,去关注那些我觉得值得被观众看到的内容;做谈话节目,我更看重观点的输出,让受众的心灵通过这些观点得到某种慰藉和鼓励,它可能是某种哲学,也可能只是生活中的一些小建议。

然而,无论载体如何变化,它们对我来说并没有特别大的改变。我这个人本身就是个媒体,就是一个传播的介质,我看到了,听到了,综合它,面向我的受众,呈现出来,特别简单。

“女性主义不是一种理论,

而是一种实践”

我在节目中提到,读上野千鹤子的书籍对我最大的触动,是她展现了好多女性生活的可能性。我们节目想呈现更多女性的形象,让大家听到更多女性的声音,也是想让大家知道,性别不是定义一切的标准。

做记者时,我没有因为自己的性别得到更多优待,大家相互之间都是职业竞争关系。在加沙采访的时候,出于安全考虑,我需要戴头巾、穿罩袍,我知道自己作为女性在当地受到的待遇是不一样的,但也仅仅觉得这是一个工作的附加条件,没有深入地去想这背后意味着什么。回国之后,我可能又因为女记者这层身份被大家关注。

周轶君一直在路上。(图/《锵锵行天下》第一季)

以前看我的职业偶像意大利记者奥里亚娜·法拉奇的书,坦白说,我没有那么强烈地意识到这是位女记者,只觉得她做得真棒。没有一个人能像她一样,在采访之前看完比她身高还高的资料,有机会跟采访对象待上七八天,而且问问题那么犀利。这种犀利,可能跟她是女性有关——我没有看到过一个男记者像她这样去工作——但更可能跟她本身的性格有关。对我来说,法拉奇更像是一个职业偶像,并不仅仅是一个性别偶像。我从她那儿更多习得的,是一种“你要去经历,你要去发现”的精神。

(图/《繁华世纪:第一女记者法拉奇》)

女性遭遇的各种困境、各种相关社会性话题,我很有可能是做了妈妈以后,才开始思考得更多。成为妈妈之前,我觉得我遇到的女性身份问题是个案;但成为妈妈之后,我更能理解很多社会性的问题、大家普遍的处境。

奇妙的是,我女儿的女性身份意识比我早得多,也强得多。她现在十岁多,已经有了非常清晰的性别平等意识。比如她特别喜欢踢足球,在她们学校,低年级还能选修女子足球课,到了某一个年级就没有了,她很失望。我跟她说:“你去跟学校提建议啊,你们自己去组织(女子足球队)啊。”她回答:“对啊,学校有男子足球,为什么不能有女子足球?”于是,她去提了建议。当然,后来学校也安排了女子足球课。

在谈到一些事情的时候,她会很自然地说:“女孩子也可以做啊!为什么不行?”她天然地就意识到自己的权利,明确她应该去争取更多。我对她没有太多说教,我觉得可能是我潜移默化地影响了她。她看到妈妈在工作,做这样那样的事情,可能会意识到,她的角色跟男性是平等的,没有什么事情是男性可以做、但她不可以做的。

周轶君。(图/受访者提供)

关于女性主义,每一个时代都会有新的表达,假如波伏娃写《第二性》的时候,把女性主义的事都讲完了,为什么还会有上野千鹤子呢?为什么我们还要继续谈论女性主义呢?

事实上,不可能有一个人把话全说完了,人在不同时代会有不同的诠释和表达,这个表达背后有跟这个时代的人相符合的语境。女性主义是一个永恒的议题,它可能需要一再地被人提起,哪怕是一种重复。

到今天为止,我还在想,其实对我来说,女性主义不是一种理论,它是一种实践。它不在于我怎么去定义它,而在于我们怎么去体会它、叙说它、实践它、分享它。

校对:杨潮,运营:鹿子芮,排版:赵皖西

原标题:《豆瓣9.2,周轶君做了一档不被定义的节目》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司