- +1

83岁的“奶奶作家”,想让无名者留下名字

杨本芬近照。(图/乐府文化提供)

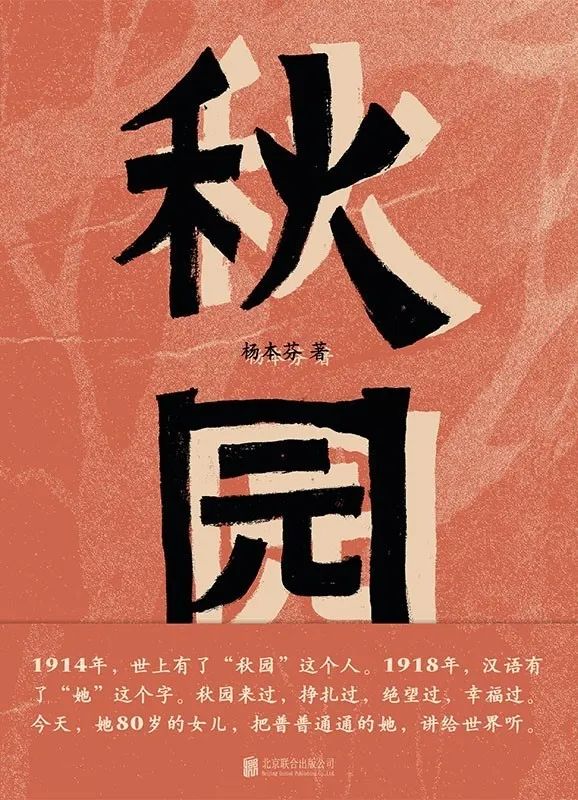

2020年,杨本芬出版了处女作《秋园》,这一年她80岁。随后,她迅速成为被读者熟知的“奶奶作家”。

从《秋园》《浮木》《我本芬芳》到刚刚出版的第四本书《豆子芝麻茶》,杨本芬除了写自己的故事、家人的故事,也写故乡父老乡亲们的故事。“我一直对人、对人的生活感兴趣,在妈妈还活着的时候,每次探亲,我都会向她打问我认识的湖南父老乡亲们的下落。妈妈也总是兴致勃勃地讲给我听。他们的形象在我脑海中来了又去,我渴望记下这些平凡如草芥的人。这就是我想做的事情,让无名者留下名字。”

和杨本芬以往的作品一样,《豆子芝麻茶》也是一本薄薄的小书。第一部分收入三部短篇小说,讲述三个女性的故事;第二部分收入两篇长文,主角分别是她已经去世的妈妈和兄长。兄长的离去尤其让她感到悲痛——“当你爱的人离开,你自身的一部分也会死去。当我书写的时候,我是在不自量力地与命运抗争,因为我想挽留我所爱的人,我也想驱赶自身的绝望。”

她正在写的第五本书,主题是随着衰老而来的疼痛。对她而言,写下疼痛的感觉,写下衰老的滋味,同样是一种与命运抗争的方式。“我是《老人与海》中的那个渔夫,我最终将穿越我的大海,拖回只剩骨架的大鱼。”

本文节选自《豆子芝麻茶》中的《妈妈》一文,小标题为编选者所加。

✎作者 | 杨本芬

✎编辑 | 谭山山

《豆子芝麻茶》

杨本芬 著

乐府文化∣广东人民出版社 2023-11

这天是二〇〇六年农历六月十一日。

天气奇热,太阳像一枚白色的钢球,挂在天上纹丝不动,烤得水泥地面仿佛冒出烟来。知了在禾坪的大樟树上亡命地叫着:“姆——妈凄凄!姆——妈凄凄!”声音高亢凄凉。

侄子杨柳汗流浃背地抱着个大西瓜回来了,径直走到二楼饭厅。

饭厅一整面外墙是新装的玻璃,通透得像是把天空糊上去了。房里敞亮,透过玻璃看向外面是稻田,越过稻田又是连绵起伏的小山。妈妈喜欢站在玻璃窗前看外面,说站在这里有站在庵子里(指作者故居——编注)看外面的感觉。遇上有风的时候,推开窗子,风直往屋里灌,凉爽极了。窗外景色无边,浑然一体,四时不同、晨昏不同、阴晴不同,空气新鲜得直往鼻子里钻,让人恍如站在庵子里的禾坪里。这是哥哥把家搬到镇上后,我唯一喜欢的地方。

庵子里是妈妈内心千缠万绕的一块结,动不动就要提起。

杨本芬与妈妈秋园。(图/杨本芬提供)

侄子将西瓜洗净,放在吃饭的大圆桌上。哥哥拿一把长长的水果刀,将西瓜切成一块一块,选了一块极好的递给妈妈。妈妈右手拿着西瓜,左手便去拿旁边她的靠背椅,四厘米、三厘米、两厘米、一厘米、半厘米,眼瞅就抓着椅子了,就一眨眼间,抓了个空,妈妈一屁股跌坐在了地上。

妈妈偏瘦,跌下去没有响声,手里仍拿着西瓜。哥哥赶紧放下刀去扶:“妈妈,没跌到吧,痛吗?”

“不痛,轻轻坐在地上痛么里(湖南方言,指‘什么’——编注)。”

可是哥哥怎么也扶不起妈妈,妈妈自己更站不起来了,哥哥只得和侄子将她抬到床上,立刻请来骨科医生。医生一摸,对哥哥说:“髋骨粉碎性骨折,这么大年纪的老人很难彻底恢复,断的地方不好接,又是粉碎性的。”哥哥只好说:“请尽最大能力救救我妈妈,哪怕以后只能坐轮椅。”医生说:“杨老师,这点你放心,我肯定尽力,就怕我医术不够高。”

医生拿出了草药和杉树皮把妈妈骨折的部位努力绑起来,说还要吊块砖头才好。哥哥一听就急了:“吊砖头万万使不得,妈妈本来跌到的地方就痛,再不要痛上加痛,年纪大了,老人家吃不消的。”医生说:“听杨老师的,这砖头就不吊了。”然后嘱咐妈妈平躺着不要动。妈妈像一个乖乖的小孩,任医生摆布,哼都没哼一声。

讲述妈妈一生的故事的《秋园》是杨本芬的第一部作品。

“妈妈,再见。我很快又会回来的”

我由每年回一次家增加到两次,离别时总是会哭,伤心不已,真是“相见容易,别时难”。妈妈往往头晚就交代我,走时不要哭,几个月一过又回来了。

妈妈送我的路程也在慢慢递减。起先能把我送到陈家冲,那里要上一个小山坡,然后有一段长长的下坡路,再经过长长的田垄,到了陈家冲屋门口,妈妈站在陈家冲坪里,目送我拐上另一条路,一拐弯就看不见我了。我走后,妈妈可以在二宝家坐坐。这样就减少了许多分别的伤感。

不知从何时开始,妈妈不能送我到陈家冲了。那田垄里的路太难走,因分田到户,家家把路往自己田里挖,能走的只剩下尺把宽了。妈妈站在那个山坡上,非要目送我不可,挥着手示意我走,不管我走多少步回头,总能看得到妈妈的身影,慢慢地,身影越来越小。最后一次回头,挥着手示意妈妈回去。我拐上了另一条路,泪流满面,脚步蹒跚,在心里说,妈妈,再见。我很快又会回来的。

杨本芬作品中提及的“山起台”,即位于湖南汨罗神鼎山镇的“沙嘴台”,杨本芬之父杨仁受在这里当过乡长。(图/汨罗新闻网)

其实通往陈家冲这条路,也是我少年在家时呼喊过狂奔过的地方,年复一年,我成了个外来人,待几天又要走。年复一年,妈妈望着,望着,每次的见面,每次的离别,最后都聚集在这个小小的山坡上。

妈妈到了八十好几的时候,已再不能送我到山坡。一次回家看望妈妈,我把她要洗的东西全部洗了,要做的针线活也都做了。妈妈非常快乐,总是说有你真好。可是我不能长期在妈妈身边呀。

一次回家探望妈妈,妈妈只送我走出禾坪,说:“你快走吧,我走得慢,不耽误你,有哥哥送你我放心。”话毕,转身就往回走了。我不放心,倒回去,想看看我走后妈妈在做什么,却看到妈妈正躲在禾坪那棵橘子树下哭泣。我没有勇气去劝妈妈,硬是硬着心肠走了。此情此景,让我终生难忘,硬是嵌在脑子里了,每每想起,那画犹在昨天。

后来哥哥把家搬到镇上,交通十分便利,我只需走到门前马路上就有一个车站。有一次,等车的过程中车迟迟没来,我又倒回去看妈妈,只见妈妈坐在大门口,睁着一双空茫的眼睛直直望着我离去的那个方向。我泪流满面,恨不得不走了,再陪妈妈住住,但我没有这样做,车来了,我义无反顾地上了车。刚到自己家,电话就来了。妈妈说:“是你吗,之骅,你已平安到家,我放心了。等天气暖和了,我一定去你那里。”

位于湖南汨罗赐福山的庵子里(也称庵祠里),杨家的故居就在这里。(图/汨罗新闻网)

那年,妈妈八十八岁。

此刻我对自己说,这次硬要好好陪伴妈妈,这是我此生唯一能给予的,就在当下,不能再拖,生命不会等待了。

“我们这些人是没本事”

早晨我喂妈妈吃稀饭,下饭的是我带来的榨菜。妈妈一直认为江西榨菜好吃,每次回家总要我带点榨菜。这纯属爱屋及乌,因为江西有她最爱的女儿。每每想起这些,我都无法控制住自己的脆弱,眼泪止不住要流出来。

妈妈是农历六月十一跌倒的,今天六月十八了。从跌倒那天算起今天是第八天了,日子过得好快啊。

我问妈妈:“感觉好点没有?”

妈妈脸带悲伤地轻微摇头。

我每天给妈妈抹澡、抹脚,当我摸到那双变了形的解放脚时,脑子里一个小女孩裹脚的画面浮现出来。日月无情,我无法把那双稚嫩的小脚和这双变形的老人脚联系起来。妈妈幼时裹过脚,中途放开了,成了双半大脚,只能穿33码的鞋子。妈妈一直自己做鞋子穿,后来不能做了。我每次去商店都会看鞋子,有33码的就赶紧买下来,但也很难买到双合妈妈脚的鞋子。

妈妈说:“鞋子和一年四季的衣服都是你给我买的,还要你怎样好?买不到合脚的鞋子只怪自己脚不好,还能怪你不成。”我笑道:“当然怪我,我要是个鞋匠就可以替妈妈做小一点的鞋子,谁叫我没本事没技术呢。”

杨家人的合影。(图/杨本芬提供)

“我们这些人是没本事,活该受罪,连个电饭煲都发明不了。你们兄妹几个,没什么本事,只是会读书。可是又偏偏送不起。”

“妈妈,我们就是读少了书,能发明电饭煲的人肯定读了蛮多书。要是我们上了大学肯定能发明电饭煲。”

我笑,妈妈也笑,那时的妈妈依然有精神和我絮叨。

那次回老家,侄子买来个电饭煲。妈妈跟着我去盛饭。看着香喷喷的白米饭,没一丝锅巴,妈妈摸着电饭煲说:“这电饭煲真好,不声不响就把饭煮熟了,还不结锅巴。我们这些人活该受苦,连个电饭煲都发明不了。”

类似这样的话妈妈讲过几次。围着灶台转了几十年,煮饭给她带来许多困扰,因为事情多,总是不小心将饭烧煳了。小时候,妈妈将黄黄的锅巴捏成饭团分给我们吃,吃在嘴里喷香。长大了,生活也好了,这锅巴饭团没人吃了,只得用来喂鸡。也有没鸡的时候,这锅巴便只能浪费,妈妈百般无奈。

妈妈晩上很安静,从来没哼过一声痛,她是心疼她的孩子,生怕影响我们睡觉。

《浮木》是《秋园》的续集。

“我为有你这样的妈妈而自豪”

我和妈妈在絮叨中送走一天又迎来一天。天又开始黑了,度过这个黑夜,将迎来第十二天。

“妈妈,今天感觉如何?”

“和原来一样,没好也没坏。”

“那就好,一定是骨头在慢慢长拢。”我说,心却一阵疼痛,喉咙堵得慌。我知道我在自欺欺人。

好像有心灵感应,妈妈说:“我死了,你不要太伤心,人活老了不好,自己不好过。要是生活不能自理就真的没尊严了,我不要那样活。”

“妈妈不能死,也不会死。又不是五脏六腑出了问题,妈妈死了,我就没有勇气回湖南了。我记得妈妈七十岁时,要哥哥弄了个竹筒钉在大门框上,你每天点燃一根香,双手合十对着天作三个揖,口里念念有词。妈妈,我一直想问你对老天爷讲些什么悄悄话呢?”

“我不怕死,死了什么都不晓得了,也没有了痛痒。我又怕死,就是怕死的过程太难,躺在床上要人侍候,害了你们。我求老天爷保佑我要死快点,莫吃磨床饭(躺在床上要人侍候),也不知有不有用。”

《豆子芝麻茶》内页图。(图/乐府文化提供)

“妈妈,不想那么多,我会好好照顾你。做个孝顺妹俚,像哥哥那样孝顺你。”

我们三个里做得最好的是哥哥,提早陪妈妈住在庵子里十年,多不容易。哥哥退休时才五十多岁,这十年彻底放弃了和妻子儿女住在一起的日子,一般人做不到。

“哥哥不管妈妈讲得对不对,从不顶撞,我就不行,我会顶撞。我觉得妈妈最最喜欢哥哥,却不喜欢我,有点重男轻女。”

“不喜欢你还是把你带大了。”妈妈笑。

“我开玩笑的,妈妈莫当真啊。我记得夕莹在的时候,你总是牵着我们去乡下买蔬菜买鸡蛋,别人总是夸我和夕莹长得好看,你欢喜得不得了。其实我没有夕莹好看……”

“都好看。”

“妈妈,我觉得你在花屋里教书那些年是我们最幸福的日子,那时你才真正是亭亭玉立,好好看啊,我为有你这样的妈妈而自豪。”

“那时年轻,当然好看。年轻无丑女。”

花屋里即秋园曾任教的花屋小学,如今其旧址上是一片菜畦。(图/汨罗新闻网)

“生比死更艰难”

初四上午,妈妈忽然睁开眼睛看着我,那眼睛是亮晶晶的,还带着笑意,我大声说:“妈妈,你醒了!我们吃药吧!”妈妈点点头。我怎么这么蠢啊!要喂妈妈吃饭呀,不吃饭光吃药怎么吃得消。

吃了止痛药的妈妈又沉沉睡去。这药有让人嗜睡的副作用呀!

当我意识到自己不应该喂药给妈妈吃时,我有种亲手杀死了妈妈的感觉,这是何等的残酷。我号哭不止,我先要喂妈妈吃点食物啊!我痛苦得无法自控。这时哥哥进来了,问清了原因。我说:“当时一心想着吃了止痛药妈妈不痛就好了,没想到先要喂东西给妈妈吃,等我想到时已经迟了,止痛药已经吃下肚了。是我害死了妈妈呀!”

哥哥说:“千万莫这样想,即使你要喂妈妈吃东西,妈妈未必会吃。妈妈这次是病入膏肓了,任何人都回天无术,我们要做好思想准备。”

从农历七月初四这天起,妈妈一直昏睡着,白天我和哥哥寸步不离,晩上我和宽弟守着,等着妈妈醒来,让妈妈睁开眼睛就能看到我们。

秋园与儿子杨自衡(右一)一家。(图/杨本芬提供)

妈妈闭着眼睛,右手不停地在空中抓握,也不知妈妈要抓什么?为儿女操劳一世的手,此刻还不愿放下。我轻轻拿起妈妈的手,握在手心里。

妈妈真的大限来临了,死神就躲在近处的角落,不知何时就会要了妈妈的命。我整天眼泪巴巴地看着妈妈,只想妈妈还能醒过来。我内心喊着:“妈妈,妈妈,别这样撇下我们自顾自地走掉!妈妈,我还有好多话要和你讲,我还想再抱抱你,絮叨我们拥有的那些日子。”

到了七月初七下午五点多钟,终于盼到妈妈的声音,那是一种要命的声音,如一个催命鬼在那里催着。妈妈喉咙里的痰呼噜呼噜响着,发出的悲嘶之声,足以令天地动容、鬼神哭泣。这临终前的悲嘶,我们那里的方言叫“车水痰”。

看着妈妈痛苦挣扎,我犹如万箭穿心。我握着妈妈的手,一声一声呼唤着妈妈、妈妈!妈妈一下睁大了眼睛,看了一下我们三兄妹,随即闭上眼睛,喉咙的呼噜声也停止了。此刻,妈妈已驾鹤西去。我们面前是妈妈的身体,不知她的灵魂飘向了何方。

秋园的照片。(图/杨本芬提供)

哥哥轻轻念叨一句:“生比死更艰难。今生,妈妈完成了。”

我号哭着,一声一声地呼唤着妈妈,阴阳永隔的妈妈。

· END ·

作者丨杨本芬

编辑丨谭山山

校对丨邹蔚昀

原标题:《83岁的“奶奶作家”,想让无名者留下名字》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司