- +1

文学理论以无休止的怀疑和不断逼问的精神铸造了自己的命运

【编者按】

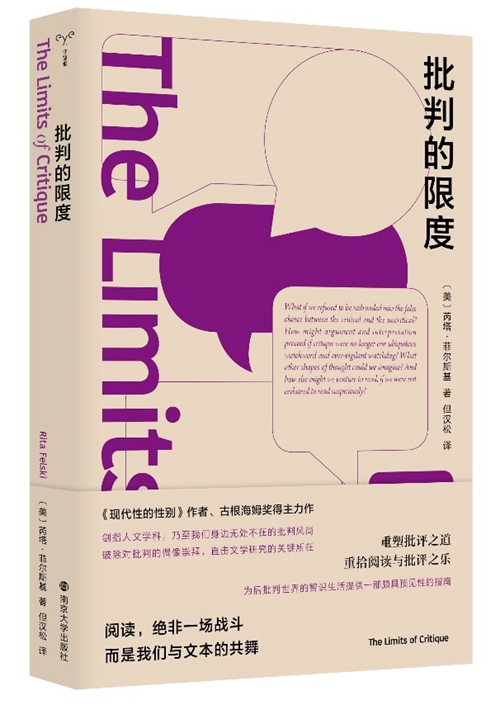

为何批评家必须揭开文学作品的神秘面纱,为之祛魅?他们为何坚信文字总在隐瞒某种真相,而自己的任务就是揭示未被言说或遭压抑之物?《批判的限度》是《文学之用》《现代性的性别》的作者芮塔·菲尔斯基的作品,挑战文学研究领域的主导阐释模式——批判,她从哲学、政治、文化等多个角度,探索批判的边界,揭示批判的盲点,引领读者深入思考批判的本质和意义。本文摘自该书,澎湃新闻经南京大学出版社授权发布。

先从“重要”这个词说起。一些批评著作的标题都惊人地相似,这背后是什么原因?是怎样的心灵交融,催生了如此同步和对称的措辞?很多拉住读者,坚持不懈地(甚至愤愤不平地)让我们去阅读的书,都是这样的题目:文学为什么重要?文学在21世纪为什么重要?诗歌为什么重要?维多利亚文学为什么仍然重要?人文学科为什么重要?弥尔顿为什么重要?在学校阅读文学为什么仍然重要?书为什么重要?比较文学为什么重要?

这种口头禅已经过于流行了——为何“重要”这类话题,正在锻炼着越来越多批评家的头脑——这种现象表明了一种速度档位的变化,以及对优先级的改变。这类书名的语气里带着劝诫,并夹杂着一丝不满。我们受够了那些吹毛求疵、鸡蛋里挑骨头、研究“大头针上可以有多少个天使跳舞”的经院学问!不要再回避最根本的问题了:为什么文学值得我们去费心思?文学研究有何紧要之处?

在学术界内外,解决这些问题的呼声越来越高。在市场驱动的时代,人们愈发怀疑人文学科的用途,文学研究发现自己正处于合法化危机的阵痛中,四处寻找证明自身合理性的方法。毕竟,为什么要关心文学?直到最近,答案还很渺茫,因为占据主导地位的是强批判的情感,以及迷恋历史共鸣而非当下相关性的历史主义。特别是在文学理论家当中,谈论价值常常会遭到嘲讽:这种做法被唾弃为反民主的、任性的、排外的,被认为受到了美学神秘化观念的束缚。批评家依旧挑剔地选书,对偏爱的书做出详细阐述,有时还怀揣着热忱、敏锐和激情。然而,他们这样做的理由往往被掩饰了,或者如下文所述,他们简单声称“批判性”即唯一的衡量标准。回顾过去几十年的文学论争,会发现许多顾虑、怀疑、担忧和不安的情绪,现在局外人也表达了同样的态度,尽管原因非常不同。特别是文学理论,它以一种无休止的怀疑和不断逼问的精神,铸造了自己的命运;批评家以歌德《浮士德》中的梅菲斯特为榜样,认为自己是“der Geist, der stets verneint”,即永远否定的精神。在经历了数十年的破除偶像崇拜运动之后,在经历了撕碎新批评、嘲笑利维斯式陈词滥调的酒神狂欢之后,我们只能在周日早晨慢慢忍受宿醉带来的不适,并想知道从废墟中还能寻回什么碎片(如果还有碎片的话)。

当然,对价值和规范的警惕心理,并非文学研究所独有。在整个人文学科中,学者们所受的训练往往不是去表达价值观,而是去审讯它们,不断重复福柯的观点:价值观的话语从何而来?它的存在模式是什么?它为哪些利益和权力关系服务?学者们是在元评论(metacommentary)的深奥氛围中成长起来的,这磨炼了他们将事物复杂化和问题化的能力,他们习惯将与世界有关的陈述,转化为讨论让这些陈述得以产生的话语形式。我们无休止地进行这样的审讯,不费吹灰之力,甚至在睡梦中都可以。然而,当被要求去证成(justify)对文学的依恋和投入时,我们却往往不知所措,无所适从。

迈克尔·罗斯(Michael Roth)在《超越批判性思维》(“Beyond Critical Thinking”)一文中,讨论了这种片面性。他指出,学者们太善于记录意义、价值和规范的不足之处;我们就像顽强的猎犬,在每个拐角都能嗅出压迫、串通或排斥。然而,当被要求去解释各种(包括我们自己的)生活形式中的意义、价值和规范的重要性时,我们却往往哑口无言。严谨的思考被等同于(并常常被简化为)批判的心态。其结果可能是一种可悲的智识傲慢——你能做的最聪明的事情,就是看穿别人深藏的信念和心中的依恋。“如果我们这些人文学科的教授更多地把自己看作规范的探索者,而不是规范性的批判者,”罗斯写道,“那么就有望重建知识工作与公共生活发展之间的联系。”

此外,文学研究还可以利用一种独特的双刃武器:对文学的批判vs.作为批判的文学。我们有一整套方法论工具可以随时取用,拿来专门抽取文本无法知晓或不能理解的东西。政治或历史诊断的手术刀将文学作品切开,暴露出它的缺失和闭塞,以及它的拒绝和否定。朱迪斯·费特利(Judith Fetterley)有一个经典的观点,她认为阅读成了一种抵抗而非赞同的行为,它是一种将自身从文本力量中解放出来的方式。然而,对很多批评家来说,这类方法似乎是肤浅的,还不够精细:与其说它暴露了文本的缺陷,不如说它体现了阅读实践不够精妙。于是,一切被颠倒了过来:我们不再需要用批判对准文本,因为文学带来了批判。文学现在可以获得褒奖,是因为它能够实现陌生化和去神秘化,能够暴露寻常之物的庸常性,突出意义的纯粹偶然性和建构性。简言之,我们不需要怀疑文本,因为它已经为我们做了怀疑的工作。在面对语言和思想的日常形式时,批评家和作品结为同盟,却又互不信任。

不可否认,这样的批评纲领同那些游离于社会主流生活之外或与之发生抵牾的艺术家有紧密关系。无论是福楼拜对资产阶级愚蠢性的抨击,布莱希特倡导的“间离效果”的刻薄讽刺,伍尔夫对男性自负的批评,还是达达主义者对陵墓般的博物馆的嘲笑挖苦,都说明了现代艺术常常试图去撼动一切。它是扎入肉中的刺、击中眼睛的拳,是对日常语言的有力扭曲、变形和再利用。但我们可以质疑“批判性”(criticality)被狂热地追捧为衡量文学价值的唯一标准这一现象。似乎只有证明艺术作品(哪怕是不自知地或不自觉地)参与了批判,我们才能合理化自己对艺术作品的喜爱。因此,一部特定的小说或电影之所以值得激赏,是因为它乃意识形态控制下的例外,而这种意识形态照例是必须被谴责的。我们经常看到批评家为了证明一个文本蕴藏着不和谐的异响,结果把自己搞得狼狈不堪,仿佛他想不出别的方式来证明文本的优点。至少在这一点上,我们仍然是阿多诺和现代主义审美价值体制的忠实传人。审美和社会价值似乎都只能通过反对性(againstness)的修辞来兑现。

然而,还有其他一些显著的欲望、动机、议题在驱动着阅读行为。尽管那些批评家在文学作品中拼命搜寻着或真或假的抵抗的蛛丝马迹,却对这些要素视而不见、听而不闻。我们之所以低估了艺术的重要性,是因为过度关注“de-”这个前缀(文学“去神秘化”“去稳定性”“去自然化”的能力),而忽略了“re-”:文学如何再语境化、再设定或再激活知觉。艺术作品不仅是颠覆,也是转换;它们不仅提供信息,也带来转变——这种转变不仅是智识上的调整,也是情感上的重组(情绪的转变、感觉的强化、不期而至的喜欢或迷茫)。尚塔尔·墨菲(Chantal Mouffe)指出,艺术作品可以激发强烈的依恋之情,并产生新形式的自我认同、主体性和知觉的可能性。这里,批判之所以陷入困局,正是因为一种错误的假定:任何未能对现状加以“审问”的,都注定要去帮助维系现状,并且任何不批判的,都要坠入非批判的深渊。批判总是自诩其作壁上观的警惕性,但事实证明,它无法引领我们去认识审美依恋的大千世界。

近几十年来,随着文学正典受到冲击,以及新的声音和观点大量涌入,我们对文学的本体和功能有了不同的看法,这一点是无可争议的。然而,这并不意味诠释这种变化的最佳术语来自批判——而不是灵感、发明、慰藉、认识、补偿或激情。这样的习惯性表达限制了我们对文学是什么和能做什么的认识;它以忽略情欲(爱和联结)为代价,凸显了斗争(冲突和支配)的领域,并认为(这种想法并没有什么理由)后者比前者更为本质。但凡参与过学术交流的人,都习惯于听到这个必有的提问:“那权力呢?”也许,是时候去问另一类问题了:“那爱呢?”或者:“你怎么不讨论依恋?”提出这样的问题,并不是为了审美而放弃政治,而是要提出这样一种观点:艺术和政治都关乎联结、组成、创造、共同生产、发明、想象、生成可能性。两者不能简单化约为批判——那种锋利但偏颇的凝视。

《批判的限度》,[美]芮塔·菲尔斯基著,但汉松译,南京大学出版社2023年7月。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司