- +1

民国的学生会:因爱国运动而兴盛,但无法长期稳定发展

梁启超曾说道:“道莫善于群,莫不善于独。独故塞,塞故愚,愚故弱。群故通,通故智,智故强。”尽管梁启超所言系针对“学会”,但是,这句话也是近代中国各类新式社团如雨后春笋般纷纷出现这一现象最好的注脚。国民革命时期,有人便认为,“学生的集合,还是一切民众集合的第一步。”故而,学生会自然是这当中最有影响力的新式社团之一。由于民国时期的学生会与当下的学生会并不完全一致,其内涵与表现形态亦一直在不断地变化,因此本文首先将结合相关研究成果,简要地介绍近代中国的学生会。

1926年,中华民国学生联合会总会曾对学生会下过这样一个定义:“学生会就是各个学校里面的全体学生,为互励学业进步,改进学生利益,参加爱国运动而组织的整个的学生团体。换句话说,就是各个学校里面的全体学生为达到解放民族和解放本身目的而必不可少的一种工具……没有一个学校的学生不组织学生会而能很热烈持久的参加爱国运动并且能求得学生利益之最低限度的满足的,同时也就没有一个学生于既了解他的地位与责任之后而不迫切的要求组织学生会的。”

这样一个简单的定义并不能使我们完全了解民国时期的学生会,不过这至少揭示了学生会的出现,离不开近代史上为了救亡图存而不断发生的学生运动。

近代中国学生自治团体的出现,如桑兵所说,起于晚清,尽管被清廷目为非法,但在1903年前后纷纷涌现,直到辛亥革命以后,一直在不断地发展壮大。“五四运动能够迅速发动并长期坚持,从学校到中华民国学生联合会的各级学生团体起了重要作用。当然,五四学生团体并非辛亥的直接延续,但群体组织性由稚嫩走向成熟的历程却是一脉相承。”其宗旨主要是这几点:抵制压迫,挣脱专制束缚;把自治自立与救亡图存紧密联系起来;以学生自治为社会民主的先导表率。

五四运动以后,中国的学生社团发展到了一个新的阶段。吕芳上指出,五四运动后北京大学最初成立的学生干事会的总务股往往独裁一切,易流于专断,而后北京高等师范学校成立学生会,北京大学则效仿而将学生干事会改组为学生会,故而学生会的组织是伴着五四运动的产物。此前的学生自治会是新教育运动的一种表现,以谋学生的自律、自学、自强为主,偏于校内,而此时的学生会则政治运动色彩较浓,以反抗卖国政府当局与向各界民众宣传,从事民众运动为主,自然偏于校外。于是,后来多半学校的自治会都纷纷转化为学生会,国内中等以上学校普遍都设有学生会。

中华民国学生联合会总会亦明确指出学生会、学生联合会等与学生自治会有本质上的差别。恽代英则认为,“学生会是五四运动第一个主要的产物”,至于从前的学生自治会等学生团体,则是“有名无实”。

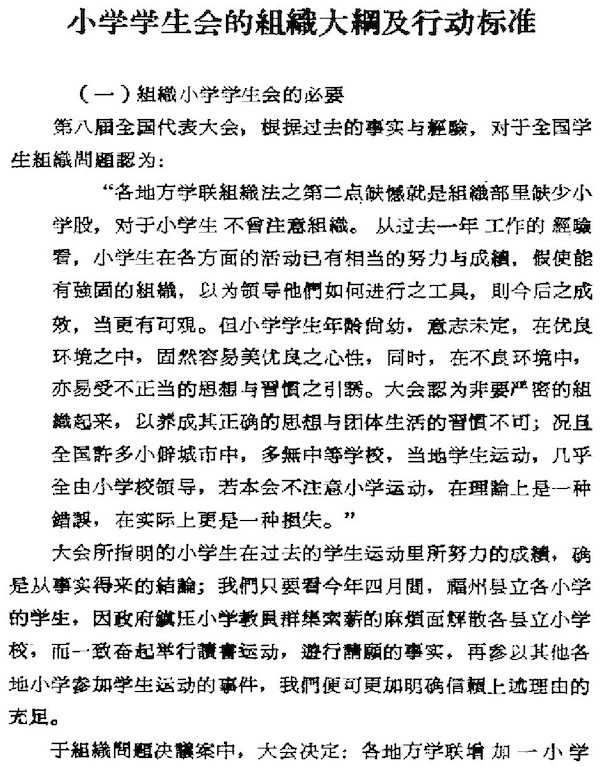

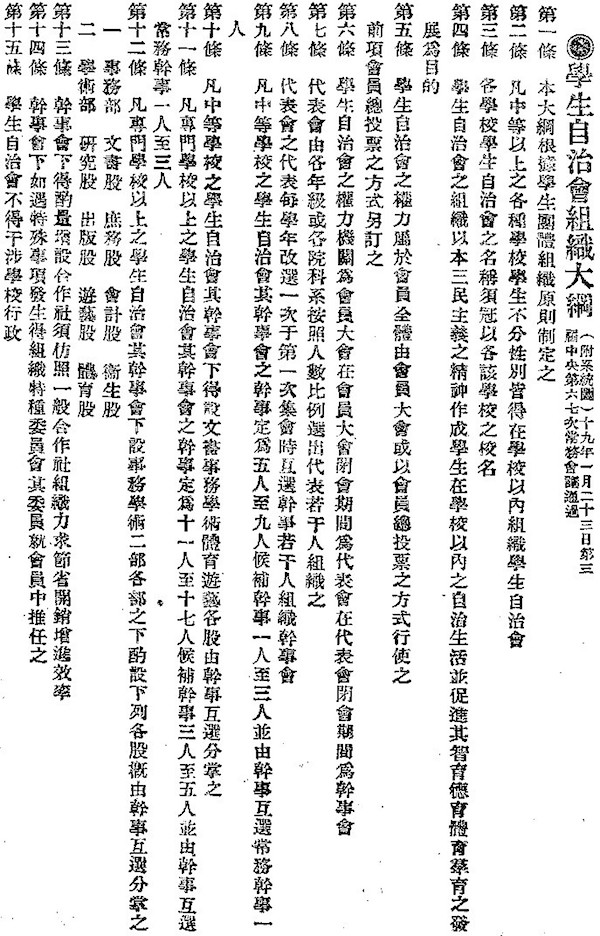

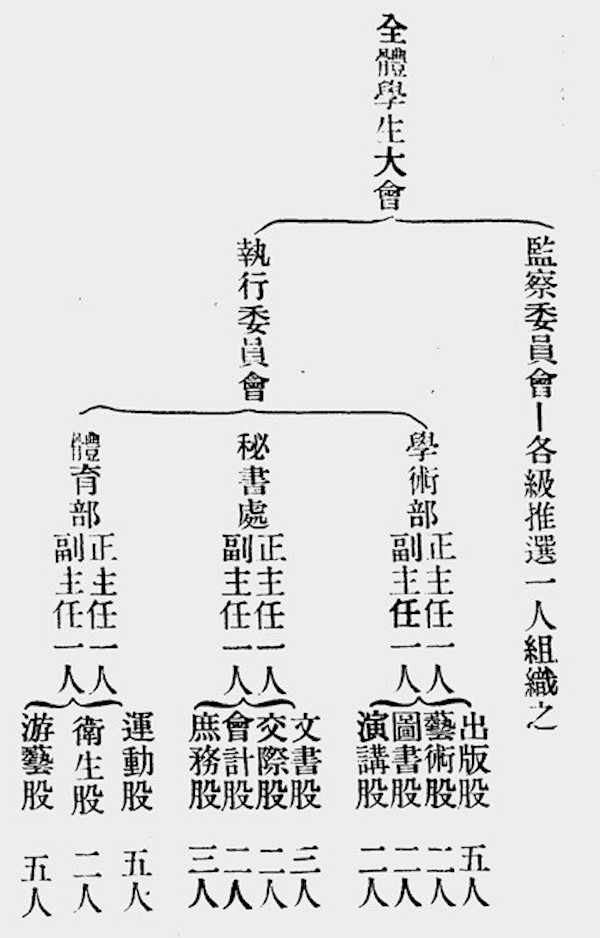

国民革命时期,学生会能发挥多大的作用,自不用多说。然而,到了南京国民政府时期,由于对学生运动的忌惮与执行反共政策,黄坚立指出,国民党政权于1930年根据“戴—蔡政策路线”(戴季陶、蔡元培)规定学生联合会从此改为学生自治会,并且只限于各学校单独成立,不得干预校政,同时需要灌输三民主义,其工作则限于教育与学生福利的范围内,而攘除其参与政治运动的可能性。同时,各级学生自治会制定各自的规章,需要上呈国民党各级党部批准。

随着国民党当局越来越无法控制日益扩大的学生运动,1947年,国民党修订此前的规定,赋予学校当局直接控制学生自治会的全权。不过,事实上,这些限制事实上无法真正贯彻,不惟理论上应该被国民党控制的学生自治会无法完全被国民党所控制,其他的学生会组织更是不断涌现。

中华民国学生联合会总会将“学生组织”分为三种:各个学校之全体学生的组织,为学生会;全国或某省、某一都会、城镇各校学生群众之联合组织,为学生联合会;一部分学生为研究某种学术或进行某一部分之事业或娱乐的组织,为各种学生团体。不过,民国时期,无论是理论上受到学校与政府当局控制更多且其职能更狭小的学生自治会,还是理论上与之相反的学生联合会,乃至于各类学生自治社团,如校友会等(自然也包括名字就叫做学生会的),许多时候被统称为学生会。

从前面的描述亦可看出,近代中国的学生会似乎可以被划分为学生自治会与学生联合会这两个理念型。不过,理念型无法简单概括世间纷繁复杂的万事万物,近代中国的学生会更是如此。以学生自治会为例,诚然,由于国民党当局的规定,一开始许多学生自治会会长期为国民党势力,如三青团所控制。但是,随着越来越多的学生不认同国民党当局,学生自治会中政治力量的天平逐渐向共产党一方倾斜。

金冲及的日记中记载,同济大学的校长丁文渊(坚决反共)1948年曾对学生说:“你们为什么要搞自治会?你看复旦、暨南(均因为学生运动而被解散)也没有,人家多安静。”也就是说此时这些学校的学生自治会已经成为了学生运动的主角之一,而为国民党当局所忌讳。

中共中央中原局1949年即对武汉大学的学生自治会评述道:“校内公开活动之领导机构——学生自治会,系由两部分构成:其一为系级代表会,类似议院;其一为理事会,相当于内阁,其中的常务理事系由普选产生。三七学年度(指1948年)系级代表会被选举者均为进步份子,自去年八月传讯事件(1948年8月,武汉高等特种刑事法庭对武汉大学的18名学生提出传讯,在学生自治会等的斗争下,最终这18名学生被无罪开释或是保释)后,校内活动团体以各院、系、级会作核心,这些院、系、级会亦均为进步力量所掌握。”

在后来的历史叙事中,有的学校,如云南大学、福建泉州的养正中学、山东的泰安师范讲习所等一大批大中小学,其学生自治会则被认为是由中共地下党或者是“进步学生”所成立的。以至于到了解放战争时期,如金冲及所说,“解放战争时期的学生运动无论在规模上的波澜壮阔还是斗争的激烈频繁,都超过了以往各个时期。”在表面上发动与组织学生运动的,自然是各校形形色色的学生会。正因为很难说这些学生自治社团之间有多大泾渭分明的界限,于是,本文下面将利用抗战文献数据平台上的相关史料,一定程度上描摹民国时期学生会的真实面貌,而不拘泥于这些学生会是学生联合会还是学生自治会或者是其他的学生会。

平台上有数十种民国时期学生会编辑出版的各类书、报、刊,至于与之相关的各类史料,则不可胜数。光看宗旨,民国时期的各个学生会皆是对于其未来有着美好的想象,同时,民国时期学生会最主要的成绩自然是不断由其在台面上主导的学生运动。不过,相对于这些,笔者更关注这些学生会平时干了什么,其较长时段的发展历程乃至于相关的检讨,并将选择几个不那么出名的学生会进行介绍,这样将更有利于我们了解民国时期学生会的实态。

创刊于1919年的《川滇黔旅苏学生会周刊》在封里页宣言式地写道:“当这解放主义盛行的时候,我们社中的社员无省界、国界、男界、女界的限制,并且表同情的可以自由入社,不表同情的可以自由出社。”可见,该会有着鲜明的五四时期比较强调包容的风格。然而,不久后,革命年代来临,便出现了另一种风格的学生会。1924年3月9日改组之后的广州学生联合会,吸取此前学联分裂的教训,在改组宣言中,即强调“永远勿从安那其(无政府主义)的谬见,自由退出而分裂而自杀!”此时的学生会,被革命力量基本视作为一个革命团体,自然则会更强调团结,而非简单的自由。

简而言之,该会便是希望社会各界关注四川、云南、贵州这三省的社会状况,加以调查以资未来之利用。然而,就笔者所见,接下来的数期《川滇黔旅苏学生会周刊》,却未见登载相关调查,可见言者谆谆,听者藐藐,光凭这一个学生会的力量,一时且不说改变这三省的社会现实,就连收到像样的调查也难以做到。

贵州留平学生会成立于1934年,成立时即主要通过下面四项决议:请中央及交通部减免贵州留外学生邮兑汇水;请贵州教育厅对留外学生无分科别,只要成绩优良者均请拨给补助费;请代电国民政府饬令贵州当局彻底免除苛捐杂税,减轻人民负担,并代电贵州当局,彻底奉行;请贵州教育厅提高本省中小学之教育标准,期与省外中小学教育之最高标准并驾。

在贵州留平学生会的第一届执委会、监委会联席会议上,该会则决议呈文教育部,请转令北平各校缓收贵州学生学费。(在此前后贵州处于战事之中,“私人经济破产”)在第一届执委会的会议上,该会决议呈文国民政府行政院与军事委员会请拯救贵州难民,并将没收侯之担的财产添作拯救(侯之担因为在红军的作战中失利,被国民党当局惩办)。就笔者所见,该会提出的这些要求应当基本上未能落到实处。

然而,以上的两个例子并不意味着我们今天应当否认民国时期学生会中的学生为了改造社会所付出的努力。换句话来说,也许正是当时的学生意识到无法通过日常的一般努力来改变现实,所以才促使他们走上了更激烈的道路。不过,笔者并无意于采用“历史的辉格解释”的方式来美化民国时期的学生会,毕竟,如果一味地美化过去,对今天来说也于事无补。下面,笔者将通过相关史料来反映民国时期学生会的一些缺点。

1924年,陈独秀指出:“中国爱国的青年学生,自‘五四’、‘六三’后,几乎一蹶不振,各地学生会大半有名无实。尤其是学生之重镇,上海、广州学生会,连名也没有了!”这一现状,直到陈独秀说这话时才有所改变,也就是国民革命开始的这一年,国共两党开始大规模支持学生运动。此后,中华民国学生联合会总会针对各校的学生会指出了一系列的缺点,排除掉一些时代特色过于鲜明的缺点以外,值得注意的有如下几条:

“有些学生会或学生联合会,虽然有了组织,但未能注意如何使已有的组织坚实壮大起来,而能取得大多数群众之参加,大半涣散而不能有号召或指挥多数学生的力量”。

“只注意了上层的号召而未注意下层群众的宣传与组织。形成学联会或学生会与群众隔离,且有时因怯弱家长之压迫与反动教职员之煽惑,而竟有一些同学视进行学生会工作为畏途,甚至于误解学联会或学生会之负责办事的人为‘好事’,为‘出风头’者。”

“有好些学生,以为学生会仅只是一种参加某种爱国运动(如五卅反帝国主义运动,对日经济绝交等)而组织的一种临时团体,因之在爱国运动消沉的时候,即以为无组织学生会、学联会之必要。”

“有些地方的学生群众,因政治主张,或主义信仰之不同,甚至于因籍贯乡土之差异而分立派别,以致影响于学生会、学联会工作之进行。”

不难看出,尽管中华民国学生联合会总会的言说对象是国民革命时期的主要侧重于参与革命的学生会,但是这些缺点不惟一针见血,同时许多也是一直存在的一些痼疾。1930年,北平铁路大学学生会(北伐前名为畿辅大学)对该会的历史作了一个简要的介绍,这一介绍将有利于了解前述的那些缺点。

由上述介绍可见,该会存在着如下几条特征:发展十分不顺利,几度中断或陷于内外纷争之中;因为爱国运动而发展,也因为爱国运动的低落或结束而中断;没有可以持续发展的组织与新鲜血液,易受换届等因素影响;与现实政治关系甚大,也十分容易受其影响。对于上述第二条特征,恽代英早在国民革命时期便径直指出,“我们以前学生会的事业,太偏于政治运动,否则便是关于学生反抗教职员的学潮,这实在是所以使学生会不能成为一个永久而普遍的真实结合的重大原因。”进一步来说,便是“可供号召以唤起一致的学生运动的政治问题不能常有,所以学生会平时因为没有事做,而至于有名无实。”

尽管中华民国学生联合会总会与恽代英提出这些缺点与意见时,是国民革命时期,但耐人寻味的是,畿辅大学以及其他民国时期学校的学生会所同样暴露出来的这些缺点,却是依然发生于国民革命以后,足见这些缺点确乎是痼疾。巧妇难为无米之炊,南京国民政府1928年明确指出,“学生会会费,应由学生自行设法筹措,不能由学校支给。”1930年,至多补充道:“学生自治会之经费,以会员会费及其他捐款充之,必要时得请求学校补助。”而1928年所通过的那条规定事实上得到延续,也就是说和以前未必有多少区别。在国民政府之前,各校的学生会经费亦是依靠会员会费与捐款,或者是革命政党的补助,除非参与革命,否则就不用说有什么长期稳定的资助了。

同时,民国时期加入学生会也不能加学分,更不能借此留校任职,于是,一般而言其发展实态也就不难想见了。因此,不惟全国总的学生联合会因为受到国民党当局的压迫而长期中断,各个学校的学生会,从后来的历史叙事可以看出,许多没有形成长期稳定的发展,甚至只是创建于解放战争时学生运动格外勃兴的时代。

民国时期,一般的学生对于学生会又有怎样的看法呢?在学生会中任事的又是怎样的人呢?这两个问题我们在前面已经有所涉及,下面将结合夏鼐的日记进一步加以了解。夏鼐在进入清华大学念书以前,担任过学生会会长等职,亦曾在温州学生联合会时给暑期平民夜校上过课并支取薪水,可谓既有长期的学生会工作历史,又的确是切实做了相关工作。不过,我们在此前推送的《社会各界眼中的九一八事变——九一八事变后的一周(2)》一文中曾介绍过,到了清华大学以后,夏鼐相对而言对于相关社会活动便没有那么上心了。

1931年3月,清华大学学生会改选时,夏鼐留下了两条相关的日记。为了拉票竞选,“左右二派的人又各去活动”,对此,夏鼐则是“本来我没有什么成见,随便在单子上依他们的推举选出13人”。可见夏鼐此时对于学生会当选者为何人基本上是无所谓,尽管这只是他个人的看法,但是结合前述内容,便可以发现中华民国学生联合会总会指出的缺点确非无的放矢。几天后,夏鼐在日记中记到,有人攻击说学生会选举时大一的文书作弊,夏鼐却认为“这次选举的当选人,确有人在后面运动。然只要在合法的范围以内运动,不能算是作弊。”可见其时学生会的纷扰了。

不过,竞选中发生的混乱相较民国时期学生会中出现的不少账目不清乃至于贪污的情况,便也不算什么了。对此,吕芳上评论道:“实际上也不必把学生看作是遗世独立,不食人间烟火的一群人。”可谓一语中的。直到解放战争期间,曾积极参与上海学生运动的桂世杭,亦回忆到当时学校当中的学生团体,有的相互之间对着干,甚至是有“宗派主义情绪”。不过,尽管与学生会没有太大关系,更值得一提的却是后来在中共中央上海局工作的桂世杭的下面一段回忆:

一次,上午我去参观市农业展览会,碰到魏文伯(时任中共上海市委副书记)也来参观,我想他认识我,见了面不打招呼不好,就上前去,叫了一声:“魏书记!”他一见是我,马上与我握了手。

不料下午,他的秘书打电话给我,说魏有事找我,魏也是上海局的秘书长,可说是我们的顶头上司,我就去他办公室,他见了我,很严肃地说:“今天我要批评你!”

……(魏文伯说道)“那中央办公厅有个关于党内称呼问题的文件你看到过没有?”我一下子记起来了,“不是说,不能以党内职务称同志么?”“那你今天上午怎么搞的?你们办公室同志怎么称呼的?”我说我们都是老×老×相互称呼的,或者就是直呼其名。他笑了说:“那你为什么不叫我老魏,或者叫我魏文伯呢?”我说,我不习惯。他一摆手肯定地说:“今后,你们办公室的同志就叫我老魏,你去告诉大家一声。”

……(桂世杭想道)回想自己在真如区,就是很乐于听人家称我:“桂主任”(区委秘书室主任)、“桂书记”(团区委书记)。

马克斯·韦伯在论述“支配”一词时,首先指出其对于语言共同体的影响,并特别强调道:“学校里行使的支配则会持久且决定性地类型化官方学校用语的形式与优势。”可见一个学校中的说话方式,系于该校的权力结构与生态,不正当的权力关系,则会扭曲一个共同体中的说话方式,造成语言上的腐败。

总而言之,笔者前面谈到了许多民国时期学生会的缺点,却并不意味着笔者否定民国时期学生会与学生运动的成果,而恰恰相反。只是,我们应当承认民国时期的学生会缺少在相对平和的时期,能够长期发展的基础与客观环境,最重要的是,民国时期的学生会存在这些缺点,也并不意味着这些缺点理应长存。最后,本文就以朱光潜的一段话作为结尾:

“青年们常欢喜把社会一切毛病归咎于站在台上的人们,其实在台上的人们也还是受过同样的教育,经过同样的青年阶段,他们也曾同样地埋怨过前一辈子人。由此例推,到我们这一辈子青年们上台时,很可能地仍为下一辈子青年们不满。今日有理想的青年到明日往往变成屈伏于事实而抛弃理想的堕落者。章宗祥领导过留日青年,打过媚敌辱国的蔡钧,而这位章宗祥后来做了外交部长,签订了二十一条卖国条约。汪精卫投过炸弹,坐过牢,做过几十年的革命工作,而这位汪精卫现在做了敌人的傀儡,汉奸的领袖。许多青年们虽然没有走到这个极端,但投身社会之后,投降于恶势力的实比比皆是。这是一个很可伤心的现象。”

(本文原题为《民国的学生会》,首发于微信公众号“抗战文献数据平台”(ID:modern_history)。澎湃新闻经授权转载,现标题为编者所拟。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司