- +1

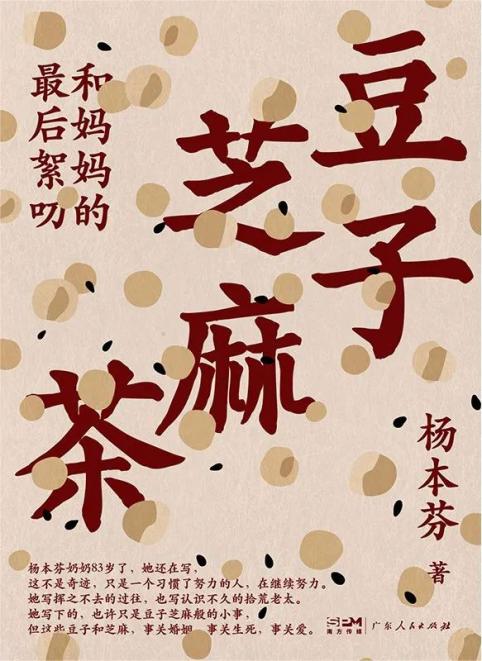

厨房里写作的外婆,在83岁出版了她的第四本书

在厨房的灶台旁,杨本芬放了两张凳子。坐在矮凳上,把白纸放在更高的凳子上,有时候锅里还炖着汤,花甲之年的她就这样开始了写作。

2020年,八十岁的杨本芬,在提笔二十余年后,终于出版了她的第一本书,把她普普通通的母亲的一生原原本本讲出来。

之后的两年里,她又陆续出版了与,继续书写普通女性的婚姻故事、讲述乡亲们的生活日常。这三本女性传记如实记下这些平凡如草芥的人们,诚挚地坦露着女性的勇气、反抗与救赎,被合称“看见女性三重奏”。

杨本芬前半生最大的愿望就是读书,但始终落空。她喜欢听别人的故事,也喜欢给别人讲故事。开始写作后,只要一拿起笔,回忆和故事就涌了出来。

杨本芬

如今已经八十三岁的杨本芬依旧没有停笔,出版了第四本书《豆子芝麻茶》。在这本书里,杨本芬写了中国底层女性“过去的婚姻”,也记录了母亲和哥哥离去时“伤心的极限”。

下文《秦老太》是书中的第一篇,记述了杨本芬与一位捡破烂的老太太的偶遇,由此秦老太一生的故事逐渐清晰——

她大半生没有留过长发,一生都在“逃”,只有“捡破烂”一个爱好。她把纸箱当作自己的至爱,将它们搞得齐齐整整,专注捡拾垃圾时,任何人和事都打扰不了她。

在丈夫去世、孩子长大的老年,秦老太说:如今的生活才是属于自己的生活,再没有人能伤害我了。

下文摘自杨本芬《豆子芝麻茶》,经出版社授权发布。

秦老太

一

遛狗时认识了六十六岁拾荒的秦老太。秦老太一副邋遢模样,脸上沟壑纵横,一年四季风雨无阻地穿梭在小区,停留在各个垃圾箱旁翻着垃圾。

认识后,若碰到都会打招呼。早上说声:“好早啊!”若见到她塑料袋鼓鼓的便说:“今天捡了蛮多啊。”这样慢慢熟络起来。

每日遛狗老是和她相遇,她会自得地告诉我她的收获。一日,捡到一只鸡,她对我说:“你看这只鸡弄得几干净,看这小小的脚,还是只土鸡。”有时捡到的是一把泛黄的空心菜或芹菜,她说:“一年四季不买菜也吃不完,垃圾箱里多得是东西。”

我试探着问:“你老伴一个人在家?”

她手一挥:“痴呆了,只会坐着。”

我说:“你蛮辛苦,还要照顾老伴。”

她说不碍事,她晚上还要看书到很晚。我也喜欢看书,一下来了兴致,我说:“想不到你还喜欢看书,把你的书借给我看看好吗?看完就还给你。”

她说:“我明天按你门铃,你下来拿。”

第二天听到门铃响,一看是她,我喜出望外,连忙下楼去拿书。她拿出的书是一本脏兮兮的《故事会》和一本连环画,想来也是垃圾箱里拾来的。这让我大失所望,我说:“我不看小人书了。”

早晨站在阳台边,十有八九能看到秦老太在垃圾箱里扒拉东西。她把垃圾箱里一袋一袋的垃圾拿出来,放在地上,一个一个打开寻找她需要的什物。夏天,她剪着比许多男人还短的短发,总是穿着花里胡哨很短很短的套头汗衫,一弯腰就露出一截背,一条膝盖以上的花短裤,一双红色塑料拖鞋,两条弯弯的黑腿如划船一般在小区路上匆匆行走。

我从没看过有人和她打招呼或是聊天。她也许把我当成了唯一能跟她说话也愿意听她说话的人。

一日,遇见秦老太,她说:“走,去我工作室看看。”

“你还有工作室?”我大惊!

她的工作室原先是个车库,挺大的。靠墙码着她日积月累捡来的纸壳子,一捆一捆的纸壳子码得如墙壁一般整齐,当中空着的水泥地面扫得一尘不染,那便是她工作的地盘。

“你真了不起,纸壳子能让你码得这般整齐,得花多少气力。”我惊叹不已。

“这是我的至爱,我整天就是和它们打交道,当然得搞得齐齐整整。”

她指着屋子比画道:“原先这里搁了一张大床,这边有把睡椅,墙上挂个电视机,现在好了,这屋子归我一个人用了,够宽敞的。”

我说:“老伴睡楼上了?”

“没有,上月死了。死了好,把我害苦了。他得了那个癌症,阴囊肿得有西瓜大,流脓流血,有时大便搞在身上,我得用手一捧一捧弄掉,臭死人。”她伸出瘦骨嶙峋、青筋爆出的双手,“我只要我的小孩答应我一件事,我死了千万不要和老东西埋在一块。我再也不要和男的一起过日子了,哪个都不要。在阳世算脱了身,在阴间千万莫搞在一起。就让我自己过自己的日子,谁我都不麻烦。”

工作室看过了,她邀请我去她家里坐坐。家就在车库上方的一楼,没有装修,水泥地面拖洗得泛着青光。她说房子有六十多平方米,是老伴厂里分的,写的是老伴的名字。老伴病重时,儿子们虎视眈眈地盯着这房子。

她没和儿子们商量,把房子改到了自己名下。

家倒不似工作室那般整洁,两室一厅,客厅有一张沙发,上面胡乱堆着被子。沙发对面一个年代久远的柜子上,放了台一看也是年代久远的电视机。

跟着她穿过客厅到了阳台上,阳台不大,扫得一尘不染。前面没有房子挡着,太阳铺开在地面上,白得透明的阳光几乎能用手捧起来。阳台前方是一片空地,栽着柚子树和桂花树,树叶在一方云天之下簇簇拥拥。

树叶深处看不见的地方,传来鸟雀细碎的啁啾。

“别人都封闭阳台,我才不封,敞开着好晒太阳,补钙。”秦老太面色自得地说着。接下来的举动却把我惊呆了:当着我的面,她脱掉上衣,让整个上身裸露在阳光下,扁扁的两只乳房毫无精神地挂在胸前。

“我经常这样搓澡,真正的日光浴。”她双手搓着胸部,满脸笑意地说,搓得鲜红的胸部有极少的泥垢在皮肤上蠕动。

我担心地看看两边:“会有人看到你吗?”

“不会。”

“我泡杯龙井茶你喝。”她一边穿回上衣,一边起身。

“不要,真不要,我带了水。”我从包里拿出保温杯。

“我说,你的口音蛮好懂的,你是哪里人?”

“我是湖南人。我的话呀,南腔北调,让别人能听懂就行了。我今天情绪不好,找你聊天算找对人了。”

“你还情绪不好?你那么好的条件。”

“因为膝盖疼老折磨我,我总觉得生活没有意思,也不知道自己活着的意义。”

“老都老了,还意义呢。能活着就不错了。我觉得我现在活得好,很自由。如今的生活才是属于自己的生活,再没有人伤害我了。如果伤害可以记载,从出生到现在,我的心早就千疮百孔了。”

我如梦初醒般看着她,才发现她不仅仅是个整天转悠在小区、翻看每个垃圾箱的老太。她说出的这番话让我刮目相看。

“我是个很高傲的人,没有朋友。别人不理我,我也不理别人,你是个例外,我把你当成初交的朋友。”

“那我很荣幸啊。”

话匣子这就打开了,下面便是秦老太对我讲的故事。

二

我老家是浙江嘉兴。父亲兄妹四个,父亲排行老三,是家中唯一的男丁。

爷爷有两个老婆,父亲是二房生的,大房没孩子。二房原先是爷爷的丫鬟,让我爷爷搞大了肚子,收为二房的。浙江人重男轻女,大姑二姑都没读多少书,父亲读了大学,毕业分到山东临沂师范学院教书。

他长得黑,但很帅,教音乐,很有女人缘。他的女同事和女学生,很多都喜欢他。

母亲原来是父亲的学生,和父亲结婚时,肚子里已有了我。因为怀孕和生我,母亲不能投考艺术学校,她这一生都把这笔账算在我头上,说是我害她误了前程,她不认我这个女儿。

她恨我,从我生下来的那天起就恨。她出生在大户人家,还算是个大家闺秀呢,可是你不知道她对我的那种恶毒……可是并不是我要出生的,我是无辜的呀。

我出生没多久,母亲就把我送到她姐姐那儿,几年后才接回来。我没吃过她的奶,也从没感受过什么“母亲温暖的怀抱”。

我回到父母身边的时候,他们的婚姻早已不和谐了。母亲和父亲吵架打架,父亲也渐渐不让步,彼此的厌恶一天天积淀,随时都会爆发。

我懂事起就整天听到父母吵架。一吵了架,母亲就把气撒在我身上,我不惹她她都要打骂我。“你这个灾星,害了我一辈子。你这个害人精怎么不死,要害我到几时?!”这是她常常声嘶力竭冲我叫骂的话。

母亲吵闹,一个重要原因是不放心父亲。父亲回家晩一点,她就吵,咄咄逼人,非要刨根问底他干什么去了。父亲一副玩世不恭的样子,就是不告诉母亲。

一次吵架,母亲提着装有开水的热水瓶砸向父亲。那篾壳热水瓶嘭的一声掉在地上,亮亮的瓶胆碎片摊开一地。倒霉的还是我,要把这些玻璃打扫干净。幸亏是冬天,穿得厚,父亲没伤着。

他们吵架打架都无视我的存在,我已看惯了,也不害怕,看着他们打,如看斗鸡一般,好像他们打架根本不关我的事一样。

我就是在这样的家庭里长大的。

母亲长得还算好看,但没有工作,人又懒,觉得自己会画点画,很了不得。我八九岁起就要做所有的家务,还被嫌弃做得不够好。我要上学,好多家务事做不完,母亲就毒打我,掐我的脸和手,用脚踢我踹我。

一次父亲实在看不下去,和她吵,问她自己怎么不做事。母亲说她在家里是最小的,从来不做事,十指不沾阳春水。“怎么样,你们能拿我怎么样?”

父亲气得不行,两人吵到要离婚。父亲说:“离就离,这日子没法过了。”那时离个婚不容易,要经过多次调解,“宁拆十座庙,不毁一桩婚”。

就在这调解的过程中,父亲被划为右派。

这下婚也就顺利地离了,他们问我跟谁,我选择跟父亲。父亲被下放到安徽定远县一个偏僻的村子,十多岁的我和他一起到了乡下。

白天父亲出工,我上学。我成绩很好,喜欢看书,是个好学生。只是我很孤独,言语不通,远远地望着人群,却无法接近,嘴里就像含着个苦栗子,苦涩得难以下咽。

更苦涩的是,爸爸脾气变得很坏。在外面对人点头哈腰,回到屋里关上门,他不是阴沉着脸,就是对我发一顿狂躁的怒火。我怕他。

我们住在两间废弃的屋子里,屋子里有一个陈旧的木楼梯,通向阁楼。阁楼屋顶有两片明瓦,有太阳的日子,便有两道宽宽的光柱穿过明瓦射进来,灰尘在光柱里飞扬,如同正下着毛毛细雨。

我经常躺在楼板上,躺在光的毛毛细雨里,双手枕着后脑勺想心事。我想自己长得漂亮。我想有个喜欢我的父亲,用慈爱的眼睛看着我。我想像别的女孩一样能牵着父亲的手,仰着头娇娇地看着父亲,絮叨着,发出咯咯的笑声。

我天天想啊想啊,怎么也想不明白,母亲怎么会一生下来就不要我?我现在为什么会在这乡下面对一个暴戾的父亲?

楼梯十分陈旧,每踏上一步便发出吱呀一声。也许是我太寂寞,我喜欢这声音,它伴随我上上下下,如一个玩伴一样和我不离不弃。更何况上得楼来便有一种安全感,避免父亲无来由的打骂。

一次我又急急忙忙上楼去做我的白日梦,一不小心从楼梯上一头栽到楼下,不偏不倚,正倒栽在楼梯下的水缸里。幸亏缸里水不多,又有两片缸盖挡了一下,我很快爬了出来,毫发无损。

我换上干衣服,双手托着脸坐在楼梯上想:“要不要告诉爸爸呢?爸爸知道了肯定是对我一顿毒打。”

还没拿定主意,父亲就回来了,我的心几乎吓得要跳出来,眼睛一刻也没离开过他。看着父亲去缸里舀水煮饭,我怯怯地走到他面前,又怯怯地对他说:“爸爸,这水不能煮饭,我刚才掉进水缸里了,这水很脏。”

父亲愣了几秒钟才反应过来,他一把抓住我的头发,把我的头往墙上撞,一边说:“怎么没淹死你?怎么没淹死你?你这个讨债鬼!”这一阵撞击让我头痛欲裂,眼冒金星。我强忍着,把嘴唇咬出了血也没哭。

那晚我没吃饭,拿着一把剪刀上了楼。我痛啊,气啊,气父亲下手太重,手一摸头就痛,还鼓起两个大包。我把气撒在头发上,用剪刀把自己的头发一阵乱绞,感觉没法抓住才放手。

从此以后,我一直没留过长头发,一辈子男不男女不女。

那年冬天出奇的冷,冷风细流般地往屋子里吹,绵长、锋利。我无法躲在楼上了,风无孔不入,我如同坐在一个冰窟里。我走到外面,看到一堆稻草。我太想烤火了,就返回屋里点了一支蜡烛,又抓了一小把稻草点燃,想把自己烤烤暖和。

万万没想到那火顺着风势,瞬间就把那堆稻草烧着了,真的太快了。我慌慌张张跑回家里,爬到楼上,吓得全身像筛糠一般。

那个寂静冬天的黄昏,我把队上的一小堆稻草烧得精光。

终于听到队干部上门来了,他们质问父亲为什么教唆孩子放火,批评他一个“右派”不老实改造,反而做着反对政府的坏事。父亲像个罪犯,低头站在那里,连连说着:“我没教育好孩子,对不起党,对不起政府,对不起领导,今后一定改,一定改。”

我也像个罪犯一样从楼上下来,低头站在队干部面前,解释自己实在太冷了,想烤烤火,其实只抓了一小把稻草,风太大,一下把那堆稻草烧燃了,不关父亲的事。

可是我的话不起作用。

父亲突然飞起一脚,直朝我的后腰踹来。这一踹差点要了我的命,我一下趴倒在地上站不起来了——我的尾骨断了。大家七手八脚把我抬到床上,我就像一堆被霜打的野草一样,奄奄一息地趴在那里。

我痛得呼天喊地,茶饭不思,连厕所都上不了。几天下来,痛得不成人形。我想我要死了,这次死定了,死定了。我用头撞墙,想快点死。

慢慢地,我连喊叫的力气也没有了,痛得人不像人鬼不像鬼。父亲这才请求队上准假,把我送到了二姑家。

是二姑救了我。去看医生时才发现,脓都流到脊椎骨里了。我天天吃药、打消炎针,半年里一直趴着睡,半年后才能慢慢站起来。你不相信吧?

三

“听着你讲的这些,我的心都在颤抖,怎么会不相信呢?”

她欠起身子,褪下裤腰,要我看她的尾骨。我又望望四周,她说:“放心,没人。”

她尾骨那里凹下去一个洞,呈青白色,还有两条皱纹,这凹下去的地方能放半个乒乓球。我这辈子也没见过这样的身体,触目惊心。我很害怕地轻轻摸了摸那个洞,生怕弄痛它。当我抬起头来,眼睛居然被泪水蒙住了。

她若无其事地说:“你还伤心,我都不伤心了。”

“真不知你是怎样过过来的,那么小的年纪,遭受这样的苦痛。”

她手一挥,说:“也过过来了,还活着。”

“你再看我的脖子。”她把脖子凑过来让我看。她的脖子像是动过大手术,留下了一圈疤痕。

“脖子动过手术?”

“没有。”

秦老太继续讲她的故事。

四

我在二姑家住了半年。二姑有五个孩子,负担太重,一大家子人就够二姑和姑父对付了。我便写信要父亲接我回去。

回到父亲身边,我的尾骨和脊椎还没完全好,脖子上又生了好多疖子,围着脖子一个接一个。疖子到了一定时候会穿孔,里面流出像洗米水一般混浊的东西,又腥又臭。

那苍蝇啊围着我飞,我到哪里,它们就飞到哪里。我拿着一把烂蒲扇不停地拍打,赶走了又飞回来,赶走了又飞回来。这病有个俗称,叫老鼠打洞,是个人见人嫌的病。那时候我大概有点像济公。

我又回到二姑那里。二姑每天上山釆一把草药,用石头砸烂,敷在我脖子上,再用布包好。每天一次,不到两个月,脖子好了,洗净草药,留下了这些疤痕。

自从尾骨受伤后,脊椎也受了伤,书也没读了,更做不了重活,我就只在家帮父亲做饭洗衣,也没挨过打了。

我十六岁那年还没来月经。那段时间,我发现有个六十多岁的老头子隔三岔五地找父亲。这人长得精瘦,尖嘴猴腮,小眼睛贼溜溜地转。见到父亲,两人就嘀嘀咕咕,不知说些什么。

一天,父亲忽然问我:“你多少岁了?”

我说:“满十六岁了。”

“十六岁在农村可以结婚生子了,我已替你找好了一户人家,过几天有人来接你。”

“我不结婚,你看我这个样子,人家还以为是个男的。我还小,不想结婚。背和尾骨还痛,到了别人家里不能不做事,要我走也得让我身体完全恢复好。”

爸爸烦躁地说:“这事没有什么好商量的,人家日子都看好了,我不能出尔反尔。”

“我知道你想尽早摆脱我。爸爸,你对我就没有一点疼惜?我是你的女儿啊,你要看着我往火坑里跳?”

“这怎么叫让你往火坑里跳?人家成分好又有劳力,比跟着个‘右派’父亲会好得多。我这是为你好。”

“不要讲得那么好听。你那一脚差点让我成了残废,难道你一点点都不内疚?现在身体还没好,你就要把我赶走。”

“我顶着个‘右派’帽子,不那样做能行吗?”

“至少能轻点。你是想踢死我,只是没如你愿,没踢到头,踢到头我也许就死了。”

“不要讲这些有的没的,不去也要去,去也要去。”

话讲得如此决绝,我和爸爸的情分也到此为止了。

过了几天,那个瘦老头子来了,他和父亲打过招呼,说:“可以走了吗?”父亲点点头,跟他说:“拜托了。”又转身对我说:“带着你的东西跟伯伯去,他是个好人,不会害你。”

跟着这人大概走了四十几里路,一路上我横竖不开口,没和他讲一句话。七弯八拐总算到屋了,一堂屋的人毫不客气地盯着我。我害怕得要命,恨不得有个地洞钻进去躲起来。

瘦老头子叫我:“小秦,这就是我给你找的对象家,以后这里就是你的家。你要听话,手脚勤快些,好好做事。”

我茶都没喝一口,也没搞清哪个男子是我的对象,人群中就有个中年妇女对我喂了一声:“还站着,去做饭呀!”

我丈二和尚摸不着头脑。这时一个男的——就是我对象,他倒起了怜悯之心——走过来,让我跟他去灶屋。

背后传来了他们的谈话声,只听一个女的说:“要得要得。”灶屋里堆满了红薯,锅碗瓢盆乱七八糟地堆在灶上案板上,我不知该干什么。

那男的拿了些红薯给我,说:“洗干净,煮熟。”又指着一碗饭说:“这碗饭是父母吃的,把它热热。以后每餐就煮这么多红薯。妈拿米给你,你就煮点饭,饭是父母吃的,没我们的份。菜在门前地里,自己去摘。”

我把这些听在心里。吃饭时,我才偷偷注意到,挨着我所谓的丈夫站着的,还有六个弟弟妹妹,各人手里擎着一碗红薯,就那样站着吃。一碗酸菜摆在桌上,是他父母的下饭莱。

红薯润肠通便,长时间吃红薯,饭碗一放,一伙人第一件事就是冲进茅坑去解决问题。这让我忍俊不禁。

太阳沉到山那边去了,天变成灰灰的一片,暗了下来。阴历的九月,天黑得早了,终于要上床了。

我跪倒在床上,像一个被虐待的孩子,哭啊哭啊。也不知道是哭自己还是哭他,心里一片空白,只是想哭。也许是压抑得太久了,现在哭居然有个人听。我想,有一个陌生人听我哭,也很知足。

最终我还是躺下了。他向我身上爬来,我步步退缩,退无可退了,他压上了我。我的背和尾椎一阵剧痛,痛得我一声惨叫。

这惨叫是本能发出的,撕心裂肺地痛啊!他吓得不轻,滚到一边,喘息着,连连说:“我没碰你啊!我没碰你啊!”

我同样喘息着说:“我是因为痛!”我们就像打了一大架,彼此打累了,需要片刻的歇息。

不知过了多久,我好不容易爬下床(我总觉得那木床特别高),点了灯,上床坐好,望着他。那张扁平的脸虽不讨我喜欢,但显然不至于恶毒,我要把我的苦楚和盘托出,求得他的谅解。

“我不知我父亲是怎样对你讲的,我的伤势很重,不知哪天才能好。请你把我退回去吧。”

他说:“家里弟妺多,穷,我二十九岁了才结到这个婚。这次媒人那里还花了不少钱,退是不会退的。”

一日三餐的红薯,我也开始步他们的后尘,一吃过饭就要冲向厕所。粪池很大很深,上面搁着几块板子,踩上去还会软一下。这一软总能把我吓得汗毛倒竖,想着要是断了,就要掉进那成坨的大便和成堆的蛆蛹中。那茅坑没有隔板,能彼此看到裸露的屁股。

有时碰到那人的父亲,我羞得掉头就跑。可那润肠通便的红薯由不得你,大便该出来就要出来,好几次我只好跑到附近山上去解决。

其实那男的对我还好。就是一年有半年吃红薯,还吃不饱,要这么吃一辈子,想想都怕。上厕所也是个无法解决的问题。我受不了。

我一直没放弃逃跑的念头,整天想着怎么逃跑。

十八岁那年,我生下了大女儿。女儿三个月大时,我带着她逃了。

那几天,我每天早早起来努力做事,以免引起他们的怀疑。一天早晨,我起来煮了一锅红薯,把装着几件衣服的布包挂在身上,又拿张黄裱纸包了几个熟红薯,就上路了。

三月的早晨依然很冷啊!寒风凛冽,像巴掌一样扇在脸上,我在灰蒙蒙的天空下抱着女儿踽踽独行。后来天大亮了,我站在大路上,天又大又空,自己渺小薄脆,前路不晓得在哪里。

生怕他们来找,我加快脚步直奔火车站。我早就悄悄地攒了一点钱。父母对我不好,我早有脱离他们的想法,只想攒钱。

记得十三岁时,我们那里修铁路,铺铁路要很多石头,我就去打石头赚钱,赚来的钱交些给母亲,自己藏些。这些藏起来的钱,现在派上了用场。

几经周折,我回到嘉兴,找到了母亲住的家。我敲门,母亲来开门,一见是我,她飞快地关上了门,连家门都没让我进。

家是回不了了,我抱着三个月大的女儿走投无路,想着去镇上住下再想办法。还好,天无绝人之路,我奶水多,被一家人请去当奶妈。我和女儿便有了栖身的地方。钱是随东家给的,给多少,我就收多少。

走投无路时,有人收留就很知足了。

做了一年奶妈,由镇上的人介绍,我嫁了第二任丈夫。他看上去有点斯文,做事慢慢悠悠,甚至憨态可掬。我觉得这样的人靠得住,浑浑噩噩就结了婚,还打了结婚证(第一个没打结婚证),决定和他过一辈子。

万万没想到他是个性亢奋,一个晚上要六七次,可以整晩趴在我身上不下来,持续作战,通宵不睡,弄得我那地方前所未有地痛啊!一上床心就像战鼓样擂得咚咚地响,我怕啊!我觉得他是个魔鬼。

我对他说:“你这是种病态,不正常,要去看医生。”

他态度生硬地说:“我有什么病,我身强力壮,不就是晚上和你多做了几次吗?这就觉得我有病?真好笑。”

我忍着,后来得了严重的妇科病,三天两头跑医院。医生用异样的眼神看我,以为我是个荡妇。我无地自容。我用了各种消炎药,还打了黄体酮。

结婚两年后,我怀孕了。我决定逃,不逃肯定会死在他手里。

我一生都在逃。

我攒了点钱,买张票坐火车到江西南昌去找二姨。小学时学过一首歌:“江西是个好地方,好呀么好地方,山清水秀好风光,庐山奇秀甲天下,景德镇瓷器美名扬……”印象极深,我想江西一定是个好地方。

二姨因家里成分不好,跟一个在嘉兴做木工的人跑到了南昌。在南昌,二姨没工作,又生了四个男孩,日子过得紧巴巴。我不忍心连累她,很快又嫁了人。

第三任丈夫是二姨邻居介绍的。当时我没任何要求,除了带着一个拖油瓶,肚里还有一个,别人能要我已经很不错了,何况他还有工作。

丈夫是个老实人,没结过婚。我把肚子里有孩子的事告诉他,他也不嫌弃我。他比我大十岁,对我嘘寒问暖,好菜都留给我吃。后来我生下儿子,他视如己出。我为他也生了个儿子。

可是好景不长,我三十一岁那年,丈夫忽然对我若即若离,总是躲着我。我百思不得其解,以为他有了相好。我偷偷观察他,终于有一天我看到他那东西了,那东西的头子烂得像一个开花馒头。如今我一看到开花馒头就会想起那东西,我从来不吃开花馒头。

我带他上医院,医生一看就说,百分之百的阴茎癌,要动手术割掉。他舍不得,事情一拖再拖。

我百般劝他:“命重要还是那东西重要?割掉了,我不会丢下你,你放心。我会陪你一辈子,不管你活到多少岁。”

“割掉了你就要守活寡。你那么年轻,我对不起你。我专心吃药打针,也许会好。”

“我们再去看医生,一切都听医生的。我守空房守活寡都不要紧,只要有你在。”

再去看医生,还是要割掉。手术很成功。三十一岁我就开始守空房,当了个活寡妇。(她笑。)

我们像以往一样,过着正常的生活。谁知道癌细胞一直没离开过,居然隐藏在他身上十多年,十多年后又转移到别处。他的阴囊肿起来,如一个葫芦。去看医生,医生说是阴囊癌,要手术方能保住命。

他没反对,一切都听我的。手术后,曾经的茂密森林变成了一块光秃秃的平地,地上插了一根导尿管,好似平地上长出一根树苗,小便可以从那里排出来。

不知他哪根筋得罪了病魔,即使是这样的身体也觉得宽待了他。平静的生活没过上几年,他又中风痴呆了,卧床不起,基本不能言语。我照顾着他,有时间还去捡废品,这是我的爱好。有时回来,大便弄了一床,我用手一捧一捧捧掉。

我插嘴:“天呀,那有多恶心,你总会戴橡胶手套吧?”

她答:“不戴,我捡一天废品都买不起一双手套。她接着讲述。”

卧床三年后他走了,我才真正有了自己的生活,捡废品成了我的消遣。

五

有几天没见着秦老太了。从其他老太太那里听说,她拾一块纸板时碰到一个树桩,跌了一跤,不能起床了。

我去她家里看她。按响了防盗门的门铃,等了好一阵才听到她悠悠的声音:“不要急啊,我现在连开个门都不方便了。”

她原来虽然面目显老,但精气神十足。卧床几天,可不再那么劲抖抖了。但让我大惊的是瞥见了她衣服下面若隐若现的臀部。

“你没穿裤子?”

“嗯,我憋不住尿,这样方便。”

“你就不会去买点尿不湿用?你的退休工资够你用的啊,何必那么死省。”

“舍不得买尿不湿。”

“天马上要冷起来了,家里取暖的东西一样没有,你这样冬天怎么过?”

“我对电过敏。”

“鬼才相信。对电过敏,你又怎么能让电灯照,还用电饭煲、电冰箱?”

她先是不语,过一会儿又说:“来,坐,我讲几句话你听,书上看的。‘知足之人,虽卧地上,尤为安乐。不知足者,虽处天堂,亦不称意。不知足者,虽富而贫。知足之人,虽贫而富。’”

她继续说:“我再念首诗你听,‘春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节’。这后面两句呀,就是我的心态。”

谁也不会相信一个拾破烂的老太太能懂得诗词。

“你真人不露相。好吧,随你去。你感到寂寞吗?每天怎样打发时间?”

“我不寂寞,早晨睡到几点就几点起来。吃过早饭,有太阳就坐在阳台上晒太阳。阴天或下雨,我就窝在沙发里看电视。吃过午饭又睡上一觉。吃了晩饭,看会儿电视,洗洗上床。

我对生活没太高要求,我快乐地活着,也尽量不麻烦孩子们,他们有他们的事。可惜现在不能出门捡废品了,我就这一个爱好,看样子连这个都要放弃了。腰腿不行,总不能坐个电动轮椅去捡废品吧。”

我起身回家时,她要送我,从椅子上艰难地站起来,步履蹒跚地陪我走到门边。所有动作都那么不容易,但那张沟壑纵横的脸却依然笑着。我不得不佩服她乐观的生活态度和坚决不麻烦儿女的选择,她依然没有被打倒。

过了些日子,秦老太又能出门了。我每天清晨去遛狗,依然总能碰上她。有了什么收获,她总会让我过目。

一日,她从垃圾袋里提出一块黑不溜秋的腊肉,送到我鼻子边,问:“香吧?足有两三斤,够我吃一个星期的了。”可是我看到的是一块如被烈火熏过的枯木似的东西,散发着焦煳气味。

随即她又拿出一个红色塑料网袋,里面装着几个苹果。“你仔细看,没烂吧?”苹果显然放了很久,上面的皱纹如老人的嘴巴。我也只能说:“不错,这星期水果不用买了。”

看着她弯腰和伸腰的艰难,觉得不可思议。我说:“别捡了吧,看你的身体大不如以前,要是再跌一跤就不得了了。”

“没办法,硬是闲不住,不到小区转转就觉得还有事没做。人总要做点事,我懒不起来。”

又过了些日子,她坐上轮椅了,还是到了这一步。

因为疫情,小区球场三五天就要做一次全民核酸。就近的铁门,她坐的电动轮椅过不去门槛,必须绕很大一圈走到另一处才进得了球场。

做核酸时遇上她,我有意和她一路走回去,讲讲话。

她的爱好未改,碰到有垃圾箱的地方,便拄着拐杖,艰难地下车,走到垃圾箱旁,低头弯腰去捡那些废弃的包装盒和矿泉水瓶子。每个纸盒子,她都熟练地撕下胶带,还原成一块纸板,这样就可以插在轮椅边上。这娴熟的手法让我好生佩服。

但我终是无法和她走在一起,她捡垃圾时的专注把我排除在外了。

本文节选自

《豆子芝麻茶》

副标题: 和妈妈的最后絮叨

作者: 杨本芬

出版社: 广东人民出版社

出品方: 乐府文化

出版年: 2023-10

编辑 | 蚂蚁

主编 | 魏冰心

配图 | 《无人知晓》《小偷家族》《盲山》

原标题:《厨房里写作的外婆,在83岁出版了她的第四本书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司