- +1

当“失语症”的我,遇到“自闭症”的你(下)

互赠礼物

陆珏十二岁生日前夕,我受《天堂电影院》的启发,想给陆珏一份“绝无仅有”的礼物—一份笑脸合集。

录像厅老板被我软磨硬泡,收下五毛钱,才肯帮我把五十多部电影中经典的主人公微笑的画面剪辑到一起。

《美国往事》、《美丽人生》、《肖申克的救赎》、《阿甘正传》、《死亡诗社》、《海上钢琴师》、《小鞋子》、《天使爱美丽》、《千与千寻》......还有《天堂电影院》。

大功告成时,我抛开所有的忌讳,甚至忘记喧闹的人群可能会让陆珏“发作”,拉着他奔向录像厅。进入明亮的大放映厅,我把他结结实实地摁在木制排椅上,向老板示意一下,我的“大片”开始缓缓浮现在幕布上。

三十分钟里,我们一起欣赏了别人的劫后余生、坦然赴死、奔向自由、梦想成功、有情人终成眷属的美丽画面,又或是他们享受地品尝一块甜点,在温和的海风中嬉戏时候的温柔神情......

陆珏看得很专注,微张着嘴,眼睛好像在放光。他咧了咧嘴角。

我第一次在他脸上,看到最接近“笑容”的表情。

剧照 | 《星空》

一个月后,陆珏把一本人物像画册递给我。他依旧低着头,不说话。

我们时常在一起画画。这本我以前从没见到的画册,画中每个人物的表情都有微妙不同:欣喜若狂或娇羞窃喜,号啕大哭或只是眼眶湿润。

我一页一页翻阅着这本画册,手时不时跟着他的画笔划出不同的线条,泪珠滚滚地流下,浸染了他的画,我感到抱歉,可是我停不下来。

这些画作告诉我,他理解了那天我的“自言自语”。

对于说不出话的我,有什么比对方理解了我的发声,更为珍贵?

离开

在聋哑学校的最后一年,我开始琢磨要去正常学校的事情。

陆珏妈和我妈一起去咨询了几个初中学校,有学校表示可以考虑我,但陆珏始终无人肯接收。两位母亲一直保持着紧密联系,我们也经常去彼此家里串门。

陆珏妈妈大学毕业,后来又去了国外留学。陆珏生病之前,她和陆珏爸爸一起经营几家公司,自己担任公司的室内设计师。陆珏生病后,她放弃了事业,专心做起全职妈妈,把全部精力放在陆珏身上。可效果并不好,医生说,过度的关注可能会起反作用,让孩子倍感压力。

阿姨就又投身工作,但始终不不会太忙。她悉心照顾着陆珏的衣食起居,陆珏在学校出了事,她总是第一时间赶过来。

印象中,阿姨总是半跪着跟陆珏说话,为了和他的视线保持平视,试图让他理解理解,要和别人用眼神交流。她还总是从背后抱着陆珏,手把手地教他画画,那时候除了她和我,没有人肯定陆珏的画。

尽管她在陆珏面前从来都是轻声细语,面带微笑,可好几次,我都看到阿姨在我面前崩溃大哭。

被初中学校拒收的同时,陆珏在学校又一次受到欺负。又看到阿姨落泪,我走过去安慰她:

“阿姨,陆珏才不是别人口中的精神病。他在画画上很有天赋,坚持下去,肯定比普通人优秀得多。”

我是在安慰和鼓励阿姨,也是安慰和鼓励自己。

那时候,我的发声练习也有了进步。七年来,我呕吐了无数次,舌头无数次被咬出血,老天终于有了回应—我勉强可以开口讲话了。

我很开心,但是回家后,发现同龄人都在准备小升初考试,想到与他们日渐拉大的差距,我内心感到焦虑与恐惧。

在聋哑学校我感受到了小确幸,可我知道,这弥补不了我的“大不幸”。和陆珏的友谊,不足以抗衡我多年 “苦心经营”的逃离。

我知道,是时候离开了。有意或者无意,我疏远了陆珏。

我日夜不休地练习自我介绍,开始准备人生第一个正常学校的教务主任的审查。结果,教务主任拿着体检表,一项项跟我妈妈解释,这个孩子这点不达标,那点也不达标。

我像一具行尸走肉,跟着妈妈辗转几个学校去面试。最后,是妈妈红着眼眶从一家重点学校的教务处出来。六年后,她的膝盖上又一次黏上灰尘。

妈妈对我说:"以后在这儿好好学习,好好表现。”我终于被一所“正常”学校录取了。

我开始收拾东西,办理转校手续,还特意避开陆珏。回到家后,我有了自己人生里第一个真正意义上的暑假。

我不再强迫自己每天练发声,我在家睡了一个月,睡醒就吃东西,去录像厅看电影,然后接着睡。没人打扰我,我自己也非常享受这最后的清静时光。

决裂

暑假里,我常常会想起陆珏,他只有我一个玩伴。我心里似乎也清楚,我的疏远会对他造成怎样的影响。但我狠心没有联系他。

快开学了,阿姨带着陆珏出现在我家门口,看得出她面有难色。我妈跟她寒暄了几句,我瞥见陆珏怯生生地站在她身后,手里拿着一卷纸。

“小雪,陆珏好长时间没见着你了……陆珏还是那样,成天一个人玩儿。就是他画了好些画,估计是给你的,要不你看看?”

陆珏妈妈一如既往的客气温柔。

几个月过去,陆珏见到我,生疏了很多。他一直躲在阿姨身后,阿姨把他手中的纸交给我。

“不用了。”我面无表情地讲出来。

我妈惊愕地看着我,圆场似地说:“我们家雪就是不跟陆珏客气,毕竟一块儿长大的,这画我们就留着了。你看你们还大老远跑一趟,快进来坐……”

“我说不用了。”我也不知道自己当时哪儿来的冷酷和坚决。

“你这孩子怎么回事……”妈妈着急了,她第一次以嗔怪的语气跟我说话。

“不用就是不用。”我丝毫没有动摇。

妈妈不管了,一把接过阿姨手里的画递给我:“你看看,你不是最喜欢陆珏的画了嘛。”

“我,现,在,不,喜,欢。”我逐字说出这句话,吐出的每个字都无比用力。并把陆珏的画揉成一团,当着陆珏和阿姨的面,狠狠摔在地上。

陆珏一直躲在阿姨身后,我看不见他的表情,却一直逼近他,笃定地说:“你根本就什么都不懂。”

然后头也不回地走过他,逃出家门。

身后传来妈妈的道歉声,还有阿姨的啜泣声。我告诉自己,不要回头,不要想象当时陆珏的任何表情和动作,不要好奇他有没有生气或伤心。

我提醒自己,现在必须和正常的小孩交流,而不是一个人自说自话。陆珏已经是我生命里的“过去式”了。

我躲在一个幽暗曲折的墙角,那是我的常驻地,安静得可以听得到自己的呼吸声。我像往常一样蹲坐在那里,憋着气,咬着牙,眼睛直勾勾地盯着我画在墙上的“正”字。

那是我的失败记录。一天没有完成发声练习的目标,就画一笔,慢慢的,整面墙都被我的正字填满。

最后,我松出一口气,眼泪奔涌而出,心里念着:

再见,陆珏。抱歉,陆珏。

我终于过上了梦寐以求的生活,向往已久的“正常世界”终于向我打开了大门。

这里有正常的同学,正常的课程,正常的交际,正常的一切。不同的是,我变成了最不正常的那个人。

那时,同学称我为“石雕”,因为我早上到学校,会一直在自己的座位上坐到晚上十点。不论谁见我,都在一动不动地埋头学习。

别人三天才能做完的作业,我一天就做完,每次数学考试,百分之八十的习题我都练过手。我始终记得妈妈膝盖上的灰尘,我需要用漂亮的成绩单,证明我存在于这所学校的合理性。那时候,我的成绩一直稳居学校年级前十名。

可上课背诵课文时,我仍然无法顺利通过。失语症依旧会不时地拜访,我表情抽搐、双手发抖,脸在发烫,整个人拧巴在了一起,手蜷缩着完全松不开。

“你坐下吧。”老师很是善解人意。每次公开课,他们也会“善意”地问我:“你说话困难,要不,就别上公开课了吧”。

我本以为自己已经做好准备,准备好面对所有突如其来和理所应当的尴尬。

可当同桌的男孩开心地模仿我说话的怪模样,周围的人被逗得哈哈大笑时,我仿佛回到了以前,伙伴们把我圈起来,朝我扔小石子的时刻。

好不容易挨到毕业。毕业典礼那天,我却被选为学生代表发言。教导主任不放心,特意找我确认,能不能上台。我犹豫了几秒,回答:“好。”

其实答应的那一刻,我就后悔了。

提前一个星期,我便开始失眠,我一遍遍背诵着演讲稿,好不容易睡着,妈妈说我梦里都在神神叨叨。

演讲那天,不出意外地,我完全僵在台上,脸憋得通红,脸部肌肉痉挛得更加严重,嘴唇上下打着仗,手颤抖着扶着话筒。

我不敢抬头,眼睛一直盯着讲台上早已滚瓜烂熟的稿子,可脑子一片空白,不知道如何才能把纸上的字传达给别人。

台下由一片寂静开始变得“熙熙攘攘”。我没有抬头,也能想象得别人诧异和戏谑的眼光。

我抿着嘴,眼泪在眼眶里打转。班主任走上台,拍拍我,轻声对我说:“没事儿啊,咱下去吧。”

仿佛抓住救命稻草一般,我跟着老师走下台。

我一直期待,自己能在这个“万众瞩目”的时刻证明自己,却又一次被命运结结实实地扇了一个耳光。

我开始想,是不是不管我怎么努力,我这辈子都无法克服失语症的不期而至?要时刻准备着迎接这样的难堪时刻?要一辈子背负这样的阴影和厄运?

我回到家,不哭,也不闹。渐渐的,我开始不吃饭,不洗脸,整个人形容枯槁。

没想到,是陆钰带着他迟来的告白,将我从痛苦中解救出来。

重逢

初三暑假的末尾,陆珏又一次敲开我家的门,手里是一些皱巴巴的画卷。

阿姨站在门外,陆珏主动走进来。我知道阿姨和妈妈从来没断过联系,她们几乎成为了“战友”。至于他,我已经三年没见过了。

我从椅子上站起来瞟他一眼,他长高了不少,脸也长开了,变得很清俊,眼神有了光彩,但整个人还是很瘦削。我莫名感到欣慰。

两位妈妈很是善解人意,寒暄了几句,一起出去买菜了。

我们大概僵持了两分钟。他不能开口,我也不知道要说些什么。他慢慢走近我,距离我大概二十公分的距离时,把手里的画卷轻轻递过来。我有点不知所措。

这些年来,我从不敢和他靠这么近。就连带他走路,经常也只是拎个衣袖,我怕触及他的底线,怕他感到不安。

我慢慢打开画卷,是三年前被我揉烂的画。画的中央是一株带着四根刺的玫瑰花。

那些年,我为他“朗读”《小王子》的时候,告诉他小王子是那样深深爱着他的玫瑰。

陆珏用双手捂住我的耳朵。世界瞬间安静下来,安静得仿佛时间静止了。而后他放下手,拥抱了我。

随即,他在我的后背轻轻拍了拍,我知道他在告诉我:“没关系。”

最后,他挺了挺身子,嘴比平时张得更大了,双手在空气里比划着。他终于用模糊的发声很洪亮地讲出一个词——告白。

守候

十年来,我第一次听见陆珏“说话”。

不知怎么回事,我心里筑就的坚固围城一下子倒塌了。我抬起头侧眼望着陆珏,他第一次正式回应我的注视,又或者,他一直在注视着我,只不过我没有在意。

我一个字也吐不出来,趴在陆珏肩上泣不成声。哭到喘气,他不断轻拍我的后背,用他的方式告诉我“没关系”。

喜欢就要讲出来,要看着那个人,要拥抱那个人,在那个人遇到困境的时候,要像骑士一样出现——这是我灌输给陆珏的关于“告白”的含义。

我一直向往着电影里守候女主的男主们,想象如此不堪的自己,也是可以被爱的。

那一刻,我感觉自己真的成了电影女主角。即便我用刺扎过他,也被他的刺扎了许久。

终于,我能够确认,自己干涸枯燥的生活里不只有忍耐和等待,还有甜蜜和守候。

前进

我如愿考上重点高中的重点班,混迹在“正常人”中。而陆珏,阿姨替他选择了艺术学校。

他一直作为美术练习生进行着自己的创作。他的话始终很少,好在我们俩早就不需要言语来沟通了。

我不知道他自己有没有“创作”的概念,我想对他来说,这是一种本能,一种表达的本能。

他每周都会送我一幅画,或是我的画像,或是我们一起画画的场景。有时我在他画室外等他,观望他,等再久都没有关系。偶尔他看到我,会把我拉到他身边。

我的心怦怦直跳,我看着他,他没有回头看我。我能感受到他想第一时间让我看到他的“表达”,对我的表达,对美好的表达,对这个世界的表达。

有时我们会一起作画,我仿佛跟着他进入一个迷人的世界,一个纯粹的天堂。

我把这理解为是一种“线条接龙”,譬如他画了雪人,我就在雪人头顶上画个太阳,然后他再给他的雪人添把彩虹伞。像猜谜语一样,你不知道对方脑洞有多大,能抛出什么东西给你。

有时我会被他难住,觉得他在故意刁难我,我只能回以“报复”,胡乱添上荒谬的几笔,破坏他的构图。我看着自己的“杰作”,忍不住哈哈大笑。

他则有点无奈,甚至哭笑不得。渐渐的,陆珏有了属于他自己的笑容,尽管这种笑容羞涩腼腆,看起来憨憨的,但是,我觉得很美。

在陆珏没有深入过的现实世界,我的学业很重,升学压力很大,尤其是我始终无法完全像别人那样流利地讲话。

高中时,有一次课堂发言,我的失语症再次爆发,我努力地想要讲话,却感到眩晕和难受。我冲出了教室,在走廊上止不住呕吐,全身痉挛。

在他们眼里,我依旧是一个“怪人”,再优秀的成绩单,都挡不住他们乐此不疲地模仿我说不出话时,嘴歪眼斜的模样。

一次,我把陆珏的画带去学校,那时我常常帮老师出板报,画画功底也不错。同桌误以为是我画的,偷偷拿去,帮我报名了一个青少年绘画比赛,代表整个学校去参加。

我原本有机会澄清事实,却鬼使神差地答应。我太想让那些嘲笑自己的同学,对我刮目相看了。

正式比赛那天,在考场上,我思量再三,我不能去这样占陆珏的便宜,我交了白卷中途退场。学校给了我记过处分,我也因此失去了那年的自主招生名额。

平日最喜欢的老师生气地要我“退学”。我也没作任何解释,没有讲出同学,也没有讲出陆珏的事情。

我回去向陆珏一家道歉,他们也都原谅了我。

是陆珏的纯粹,净化了总是悲观阴暗的我。

看星星

高三那年,我们生日前夕,陆珏妈妈邀请我跟他们全家去野营。

那时我复习准备模拟考已经有一个月了,黑眼圈和罗锅背已经不能再明显,我还没开口答应,阿姨一把拉住我,亲切地跟我说:“去吧去吧,你们俩生日离得近,一起过。你也该好好放松一下了。”

就这样,我跟陆珏一家出发了。我有点兴奋,一直囿于电视框和投影布的我,好像从来没有见识过真正广阔的天地。我一直张着嘴,感慨自然的美妙和神奇,我不知道自己家的周边竟然可以看到那么美的星空。

小时候,陆珏的父亲常带他去郊区野外看星星。我们县郊地带有一片山区,开过一段颠簸的山路,我们开始向一个开阔高地进发,星星暂时被周围的群山挡住,周围一片幽黑,突然陆珏用手捂住我的眼睛,慢吞吞讲出一句:“手、可、摘、星、辰。”

一分钟后,我真的感受到了什么是“手可摘星辰”。陆珏松开了手,车已经开出山区,一片星辰向我扑来,我从来不知道,能与天上的世界那么近。

我把脑袋伸出窗外,身体努力地前倾,下意识地伸出手,想要“摘星”。我做了当年我觉得陆珏做的“蠢事”。

我完全哑言了,第一次丧失表达的欲望,好像神经里紧绷的弦终于松开了一下。我只想安安静静地欣赏自然的美。

我们四个人一起吃了蛋糕,我知道那是我们那个小地方能吃到的最好的蛋糕。糖炒栗子以外的甜食,我都不爱吃,但这次我却把眼前的蛋糕吃了个精光。阿姨看起来很开心,大概是因为我们俩也是真的很开心。

初吻

吃完蛋糕,陆珏把我拉到一边。他似乎对那一片很熟悉,即便脚下的路模糊不清,跟着他走也没有摔跤。

陆珏一直背着他的小书包,我要帮他拿,他却一直揪着不放。走到一块儿大石头边上,他弯下身蹭蹭石头光滑的表面,示意我坐下。

他神秘兮兮地从书包里掏出一个纸袋子,看见袋子的瞬间我就知道是什么了。是我最爱的糖炒栗子。不爱吃甜食的我,唯独对糖炒栗子情有独钟,不可自拔。

我不由有点恍惚。这对我来说简直就是偶像剧再现。最喜欢的食物,最美的风景,和最喜欢的人,在天地一寸间同框。

陆珏小心翼翼地掏出一个栗子,娴熟地剥干净壳,递给我。他把栗子放在我手心那一刻,我张嘴就要递进去,可是他握住了我的手。我们十指相扣,握得无比紧实。可怜的栗子大概被压扁了。

我目瞪口呆,屏住呼吸。

那个瞬间,我却想起过去,我曾经怎样残酷地伤害陆珏,灌输给他那么多悲观的情绪。他能照单接收这样的我吗?

如果陆珏真的理解了我,那他看我,是不是就像在看一个自以为是的小丑?我分不清眼前的人,是那个需要我保护的孤单自闭的陆珏,还是眼前清朗温暖的陆珏?

心里的疑惑、惊慌、焦虑和欣喜交织着。我害怕这是真的,又害怕这不是真的。

一番思绪后,我决定不让我的“复杂”来污染这份纯粹。我做了一件女主角会做的事。我把另一只手搭在他的肩上,身体前倾,侧着靠近他,吻了他。

他没有推开我。让时光停留在这一刻吧,我祈祷着。随后我意识到了自己的厚脸皮,我干脆一头埋进陆珏怀里。歪个头挤出个眼缝,只见漫天星辰似乎比刚才更浓密了。

“如此闪耀的你们,就是陆珏给我的最好的礼物。”我看着星星这样想。

回家前,我把为陆珏准备的生日礼物拿出来——一双有我俩手绘头像的白球鞋。

一年后,他穿着这双白球鞋来参加了我的高中毕业典礼,也是高考前的誓师动员大会。

那时我还是不适应出现在这样的场合。在这之前,我对着陆珏已经翻来覆去念了八百遍演讲稿。

他不再像以前那样,在我讲话时低着头,而是目光如炬地看着我,依旧微张着嘴,即便我卡壳了,也还是担当着最专注的聆听者。

一开始这让我很不习惯,甚至想要逃避。我在乎他的看法,我不想让他看见我丑陋扭曲的样子。

“你背过去,别看我。”我对他说。

他背转身对着墙,在空中用手语比划了一句:“你很棒,辛苦了。”

我念不出来稿子,不是因为失语症再次突袭我,而是因为我哽咽了,眼泪一滴滴地落在了稿子上。这么多年,第一次有人明确对我这样说。

演讲那天,我们手牵手进礼堂。他的白球鞋穿了近一年,也没磨破,光洁如新。我在老师和同学的诧异中走上讲台,平复一下紧张的心情,我嘴上终于蹦出了稿子上的字。

陆珏站在最后一排,对着我,用手语比划着我的稿子。大概“陪练”的过程,他也烂熟于心了。

奇迹般,我能脱稿演讲了,虽然依旧磕磕绊绊。我看着台下乌乌泱泱的人,感到前所未有的平静。

“辛苦你了。”下场前,我这样对自己说。

我的妈妈和班主任老师,眼睛通红,而陆珏,给了我一个大大的微笑,一个真正的微笑。

他又比划了一次:“你很棒。”

我爱你,再见

我为高考忙得不可开交,而陆珏也要去英国学画画了。这是阿姨一手操办的。我很尊敬她,我也觉得这对天赋异禀的陆珏来说,是最好的选择。

阿姨在整理作品集的时候,来征求过我的意见,其中不乏一些陆珏小时候的作品。我看着那一张张画作上的签名,不由得怅然若失。其实大部分是我的代签名。

小时候,我想教他写字,在他的每一幅画作上,帮他签名。时间长了,他会在后面模仿我的笔迹,就这样,他学会了写自己的名字。

“阿姨,其实我手里有一幅陆珏小时候的画。我觉得画得很好,不过我想自己留下来做个纪念……您看可以吗?”我酝酿半天,支支吾吾开了口。

阿姨停下动作,突然眼泛泪光,摸摸我的头,对我说:“当然可以了。这些年谢谢你啊,你也辛苦了。”

和陆珏重逢时,阿姨就拜托我,希望我能帮助陆珏,不管在画画上还是社交上,她想等陆珏再好一些,送他出国念书。

现在,陆珏的情况已经好到能出国念书。我知道自己应该为陆珏全家开心才对,可我却感到一阵悲凉,似乎心里下起了瓢泼大雨,雨水不停地堆积,蔓延至嗓子眼却终究没有溢出。

我意识到我们剩下的时间有限,复习也变得心不在焉。我佯装镇定,像往常一样和陆珏约会,有时候会看着他发呆。

他与平时没什么两样,我想他可能不明白“分别”的真正含义,或者他还不知道自己的未来?我像过去一样,莫名其妙地生气。

为什么他可以这样若无其事?而我只能独自煎熬?走出画室时,他又一次牵起我的手,我直接甩开了,破门而出。我不想再在他面前哭,最重要的是,我怕自己会挽留他。

我又一次陷入疯狂的学习,断绝了和所有人的联系,包括陆珏。直到阿姨再一次找上我家,她似乎比前一阵子憔悴了许多:“陆珏现在不吃不喝。又开始躲着不见人了。”她语气很无奈。

“我跟他说说吧,我去劝劝他。”这一次我没有逃避,主动请缨。

好一段时间没见他,我的手有些发抖,握了握脖子上的星星吊坠,觉得有点冰凉刺手。那是观星之旅不久后,他送我的礼物。

我来到他家,绕过一块块画板,走近他惯常躲避的角落。他瞪了我一眼,只说出一个字:“走。”

我试图接触他,却被他推倒在地。我知道如果这个时候走了,就会永远失去他。我从地上起来,半跪着猛地把他抱住。

他挣扎了一会儿,捶我几下,很疼。我没有松开,开始啜泣。

“骗、人。”陆珏声嘶力竭地喊了出来,但不再推开我。

“对不起,对不起,对不起……”我一直重复着这句话。

其实我从来没有想过与陆珏天长地久,甚至我一直在帮阿姨推进陆珏出国的进程。只是这一天真的来临,我还是没有做到淡定优雅,好聚好散。

“以后你要拿出更好的作品来见我,还有就是……不要忘了我……”一直与人保持清冷疏离关系的我,第一次感到被人遗忘是一件可怕的事情。

“加油。”这是我能说出的最有正能量的话了。我像小时候那样轻轻地拍拍他,告诉他:“一切会好起来的。”我何尝不想留住他,何尝不知道此次分别,再见不知何时。

尾声

高考完,我去陆珏家帮他打包行李,送他去机场。陆珏一路一直低着头,就像我第一次见他那样。

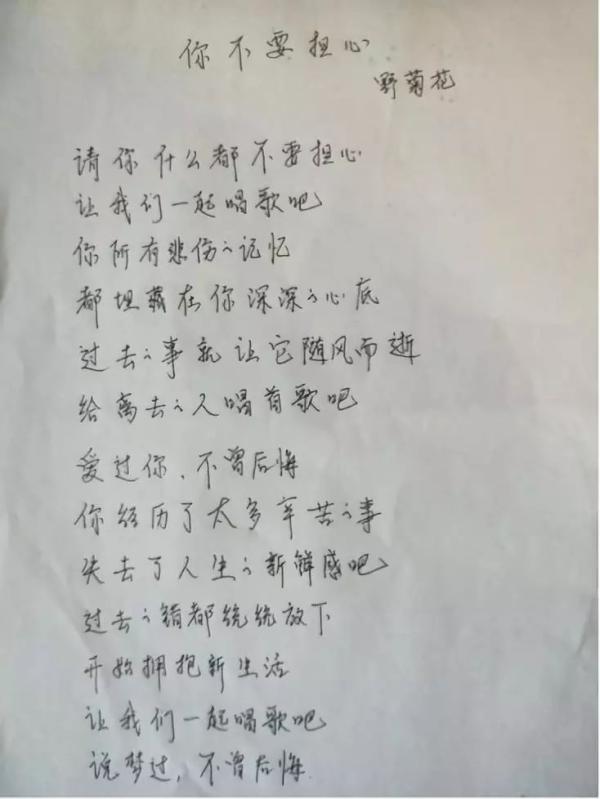

我拍拍他,对他笑笑,厚脸皮地为他唱了首野菊花乐队的《你不要担心》,唱有旋律和节奏的歌曲,对于我反而容易一些。

我很早之前自娱自乐写了中文版的词,以前为他唱过一次,这次,是真的应景了。所有我想说的,都在这首歌里了。

终于到了彻底离别的时刻。他们一家人办完所有手续准备离开。阿姨拥抱我,我又拥抱了陆珏。

过安检后,在五十米开外的距离,他用手语对我比了一句话——“我爱你”。这是我最后从他那里接收到的信息。

我对他笑了笑,挥手告别。在他转身后,我才用手语回答了他——“谢谢”。

陆珏一家移民后,我们就断了联系。

他在国外学习画画。后来我在某个外网网站上看到过一个插画师的作品,我一眼就认出右下方那个熟悉的签名,来自陆珏。他虽然不是知名画家,也算是有了自己的事业。

我考上了重点大学,后来又被保送到北大读研,但人生依旧诸多不顺,我做过记者、律师助理,现在在做市场管理工程师。一个曾经话都说不出的人,却一直选择靠嘴皮子谋生。也许是始终放不下自己的缺陷,想要证明什么。

过程中,因为说话结巴,我被采访对象奚落过,在律所差点输了官司,谈合作时丢过客户。我也能想象,陆珏现在生活里的种种不便。但每次倒下,我内心都清晰地知道,爬起来吧,人生还要继续。

前几年回家,录像厅早已不在,打听了下,老板关了过时的录像厅,开了间书屋和咖啡馆。我们吃了顿饭,喝了酒,谈了电影。聊天中他告诉我,当年我总往录像厅跑,他看我不会说话,又喜欢电影,专门留出一个单间隔厅给我,避免我跟其他看黄色录像带的大人一块。

“不过那时,你妈经常来店里找我吵架。”

我心里触动,那一刻,我发现自己还算幸运。

最后,老板问我:“你看着不错……那个孩子怎么样了?”

我冲他笑了笑:“都好。我们都好。”

我们已经战胜过最强大的厄运。以后即便有不好的地方,也没什么跨不过去的吧。

*文中人物皆为化名。

(已完结)

作者程芮雪,市场管理工程师

编辑 | 崔玉敏

本文原载于公众号“真实故事计划”,如需转载,请至公众号后台联系。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司