- +1

中国藏学的参天大树——纪念我敬爱的邓锐龄先生

中为邓锐龄先生(1925-2023)

今天一早醒来,打开手机,看到有三位朋友从北京传来了同一个消息:邓锐龄先生去世了!这三位朋友都知道我平生特别敬仰邓先生,时常会向朋友们称颂先生的学问和品德,所以他们都想在第一时间将这个不幸的消息告诉我。邓先生仁者高寿,是他这辈学者中硕果仅存的期颐老人,近年来很少听到他的消息,今日寿终正寝当不在意料之外。我相信像邓先生这样的上机之人,平生洁身自好,出污泥而不染,今生所积集的福德和智慧资粮,已足以让他于舍寿之刹那,得证光明法身,往生西方极乐世界,所以,我等后学或不必为此而过于悲伤,让我们最后一次志诚顶礼、赞叹邓先生,并祈祷先生莲花化生,乘愿再来! 然而,念及此刻与邓先生一起离去的或是时代浊水中少见的一股清流、学术江湖中难得的一份纯粹,悲惨世界中仅存的一种高贵,我还是禁不住悲从中来,泪湿前襟。只要邓先生还活着,他就是我们西藏历史研究学界的一座灯塔,光照无明,指点迷津,今天这座灯塔倒下了,让我们共同祝愿它的光辉将炽燃不息,以保今日中国之藏学晴空万里、前程无量!

我和邓先生并无直接的师生之谊,但他是我学术生涯中遇见过的一位十分难得的师长,他是我一生学习的榜样。1984年秋,我从南京大学来到中央民族学院,专门学习藏语文。临行前,业师陈得芝先生谆谆教导,叮嘱再三,让我珍惜这个难得的机会,除了随王尧老师学好藏语文外,还要多向北京其他优秀的学者们学习,虚心地向他们请教,其中特别嘱咐我要多向中国社会科学院民族研究所的邓锐龄先生请教,告诉我邓先生的学问和人品都一流的好,学贯中西,是国内治西北史地和西藏史的中青年学者中绝为少见的优秀学者。非常可惜的是,在民院读书的一年多时间内,我竟然一次也没有遇见过邓先生,他当时担任筹建中的中国边疆史地中心的副主任,正在协助翁独健先生主持中国边疆史地研究学科的规划和建设,很少在民族所内出现。由于民族所就在中央民院院内,我在民院读书时期,有很多时间是在民族所内度过的,经常去向所内做西藏历史研究的常凤玄、姚兆麟、黄颢和祝启源等几位老师请教,也多次见过德高望重的柳陞祺先生,可就是始终与邓锐龄和王森二位先生缘悭一面。

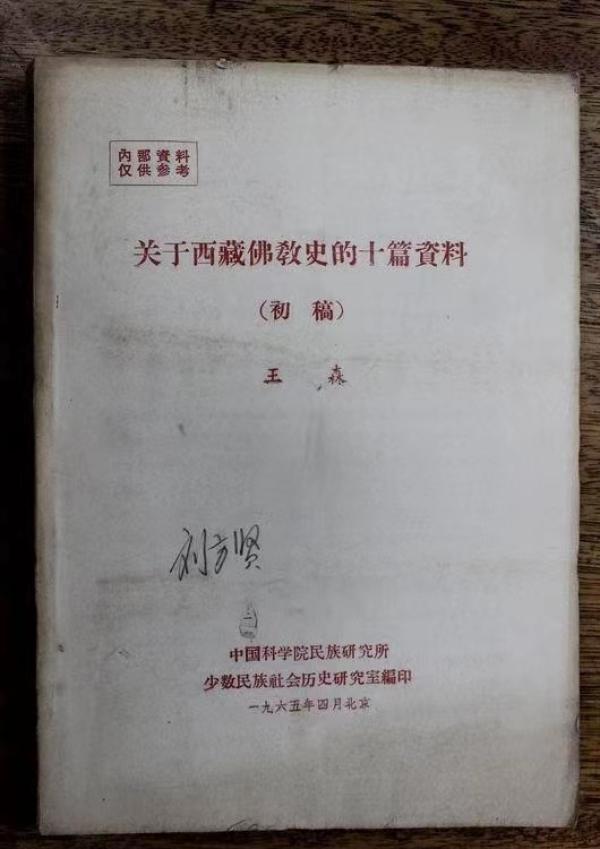

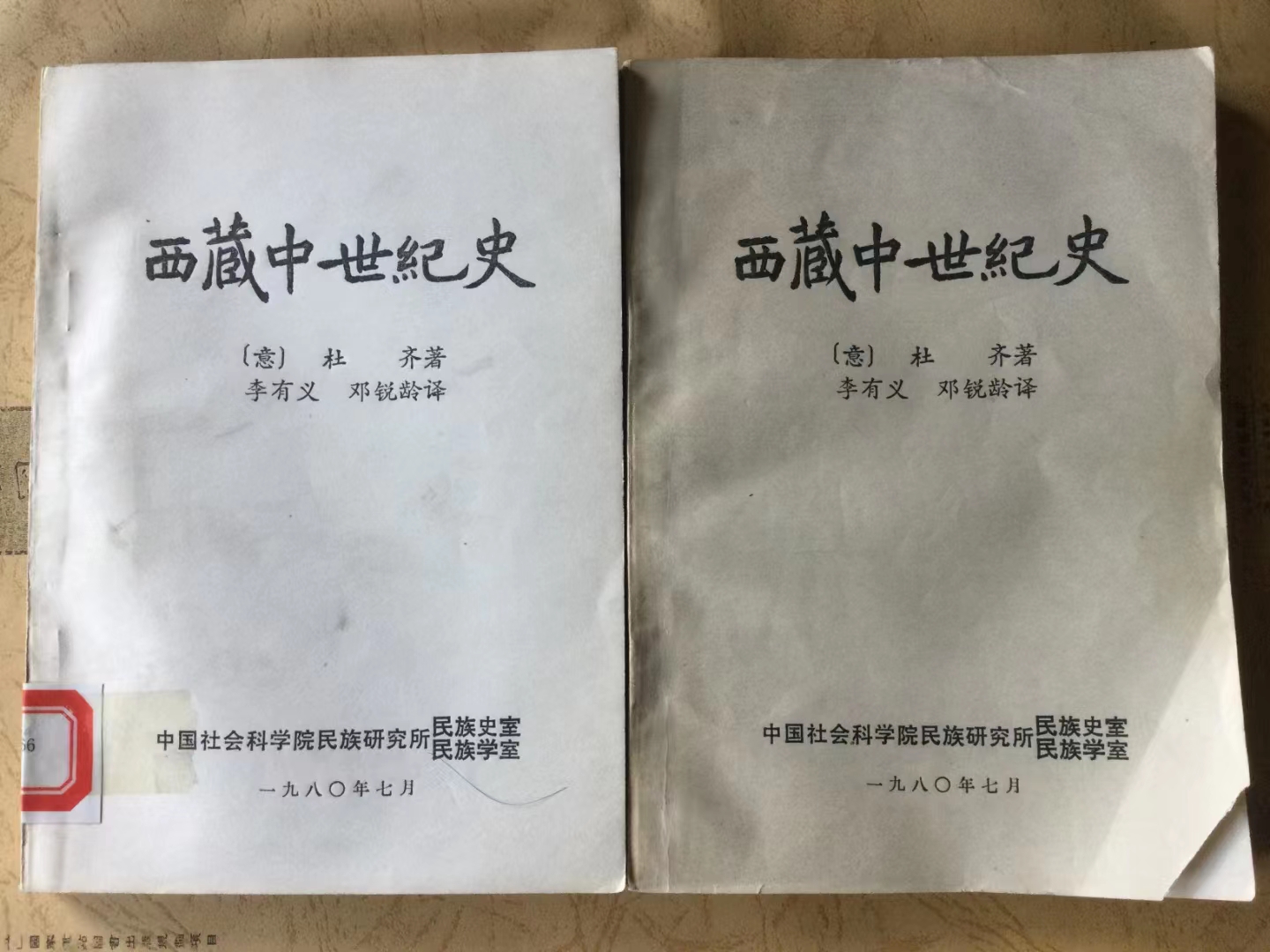

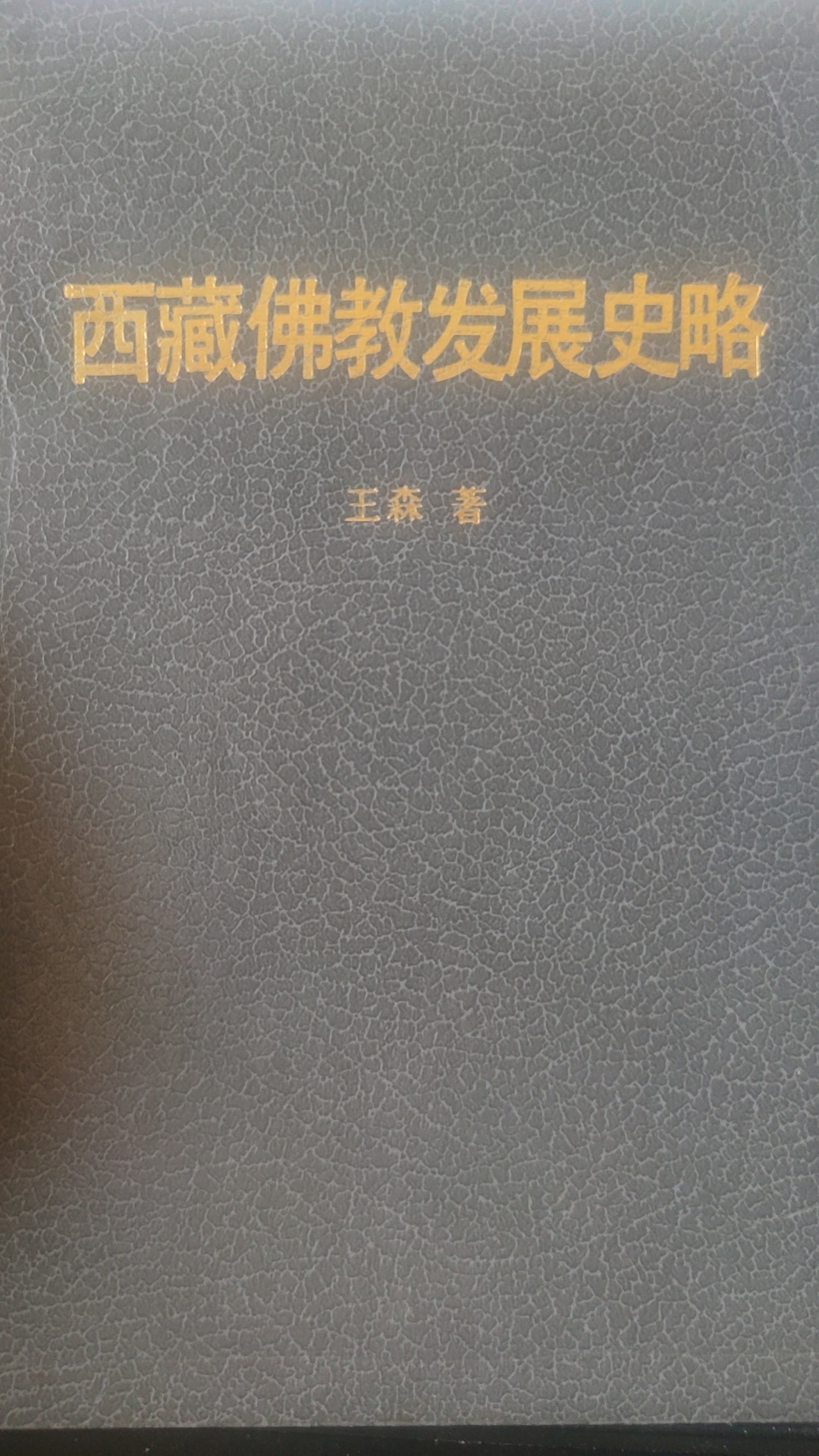

十分幸运的是,就是在这段时间内,我读到了几乎所有当时邓先生著作和翻译的学术作品,它们是我进入西藏历史研究领域的入门指引。当时,民族所有一间对外服务的图书资料室,在这里可以得到民族所研究人员几十年来所有的学术著作,它们中的大部分不是正式的出版物,而是民族所自己铅印的各种内部资料。这个图书资料室于我无异是一个宝库,课余时间我常常泡在这个宝库之中,寻找、翻阅我所喜欢的学术资料。泡的时间长了,和图书室的老师们也都混熟了,很多资料我都能免费获取,或者就在室内复印,这是我在民院读书一年多时间内的一项重大收获。而在我得到的这些内部学术资料中,给我留下最深刻印象的,也是对我当时所做的学术研究有决定性影响的资料有两种,一是王森先生的《关于西藏佛教史的十篇资料》,二是图齐(李、邓译本作“杜齐”)的《西藏中世纪史》,而这两种著作都与邓锐龄先生有很大的关联。《关于西藏佛教史的十篇资料》是王森先生口述,邓锐龄、常凤玄二人记录、整理的,它是六十年代的作品,但直到它于1987年改名为《西藏佛教发展史略》由中国社会科学出版社正式出版时,在学术上依然没有过时,邓先生和常先生对这本书的贡献显然远不止是机械的笔录,而是还包括查证引文、补充资料,以及文字整理、结构调整等多项内容。二位先生师事王森先生,恭敬爱戴,尽心尽力地做好了这本书,却从未考虑过自己的名利。而《西藏中世纪史》是邓锐龄和李有义合作翻译的G. Tucci的名著《西藏画卷》(Tibetan Painted Scrolls)一书的导论部分。《西藏画卷》是一部具有里程碑意义的世界藏学名著,其导论部分则是对西藏中世纪历史,即对西藏后弘期政教历史的最早,也是最好的宏观性的叙事。邓、李二位先生的翻译非常准确和专业,把二十世纪世界最伟大的藏学家图齐先生最好的学术著作的真实面貌呈现给了当时还很少有人能够直接阅读西文著作的中国藏学研究界。我当时从南京大学元史室专门去民院藏学所学习藏语文的目的就是要研究元代西藏的历史,《关于西藏佛教史的十篇资料》和《西藏中世纪史》对我自己所要作的学术研究的重要性不言而喻,我之所以能顺利地完成有关元代西藏历史的硕士论文,首先要感谢邓锐龄先生所参与的这两部学术巨著给我的指引和帮助。

当然,我在民族所对外服务图书资料室中淘到的邓先生的宝贝还有更多,它们都对刚刚步入藏学领域的我产生了巨大的影响。例如,邓先生当年翻译的《乔玛小传》(中国社科院中国边疆史地研究中心油印本,1985年)和撰写的《纪念匈牙利东方语文学者乔玛诞辰二百周年》(《民族研究》1984年第5期)是我了解海外藏学研究历史的启蒙书。而邓先生翻译的《元帝师考》(【日】野上俊静、稻叶正就著,民族所铅印本,1965年)、《蒙古史料中的早期蒙藏关系》(【日】冈田英弘著,民族所《民族史译文集》第4集,1978)、《蒙古初次征服西藏史实再释》(【美】怀利著,民族所《民族史译文集》第4集,1978)、《元末明初西藏的形势》(【日】佐藤长著,民族所《民族史译文集》第9集,1981年)、《蒙古政权在西藏进行的户口调查》(【意】伯戴克著,《民族译丛》,1985年第2期)、《帕木竹巴王朝的衰颓过程》(【日】佐藤长著,《民族史译文集》,第14集,1986年)等学术论文,全都是前几十年间海外藏学有关元代西藏历史研究的最重头的作品,它们形成了我进一步研究元代西藏史的扎实的学术基础。阅读邓先生翻译的这些论文,我不但了解到了海外元代西藏史研究的实际状况,而且还学习到了从事西藏历史研究的基本学术方法。所以,虽然在完成硕士论文之前我一直未能见到邓锐龄先生,但是,他的这些著【译】述对我已经产生了无比巨大的影响,我对他的钦佩和感激在见到他本尊之前就已经达到了无以复加的地步了。

我第一次见到邓先生是1986年秋天在四川温江召开的第一次全国性的西藏历史研究讨论会上,这次会议在今天的中国藏学界已经成了传奇,会上彼此首次相遇的许多代表多年之后都成了中国藏学研究界的名流大咖,例如今天已是藏学老前辈的巴桑旺堆先生当年也还是初出茅庐的青年学者,是我等比他更年轻一些的一伙小弟们追捧的大哥。至今与西北民大的才让教授等老友再见时,我们还常常会谈起这次会议上发生的种种有趣的故事。这是我今生第一次参加西藏学术会议,会上各种收获巨大,而其中最让我欣喜的事是我终于见到了我追随已久的邓锐龄先生。今天算来,当年的邓先生也已经六十出头了,但他看起来还很年轻、也十分儒雅,特别是常见他站在柳陞祺、吴丰培和苏晋仁等几位老先生中间侃侃而谈时,感觉他就是一位正当盛年的中年学者。未见邓先生时,猜想他或会有几分官人之相,他早年曾是中央统战部的干部,后来又是中国边疆史地中心实际的主任,没想到见到他时我才真的明白什么叫文如其人,邓先生是我见过的最有京派学人风范的中年学者。他说着一口特别地道和好听的京腔,脸上常带着友善和智慧的微笑,说话慢条斯理,不疾不徐,从不拐弯抹角,欲言又止,娓娓道来,让人如沐春风!当时我大概问了很多幼稚的问题,今天记忆犹新的是邓先生向我介绍海外藏学研究现状时,一副如数家珍的样子。当时我刚开始学习德语,邓先生便开始给我讲德国的藏学,介绍波恩大学Dieter Schuh教授的研究,还提到那位因出版《在藏七年》而名闻世界的Heinrich Harrer,对他在西藏时期的作为和他后来在西方世界上对自己非常夸张的吹捧提出了批评,他还对美国学者史伯岭(Elliot Sperling)先生新发表的几篇有关五世哈立麻和明代汉藏关系史的研究论文做了精彩的点评。我当时听得入神,惊讶邓先生怎么对海外藏学的情况了解得那么清楚啊!当时学界有个传说,说中国历史学界那一代中年学者中间,只有北京大学的张广达和南京大学的陈得芝两位先生外语比较好,很了解西方的学术。但我觉得邓先生一点也不比他们二人差,我见过邓先生翻译的英文、日文和法文学术论文,听他说德语也是字正腔圆,显然读过不少德文论文,在他这一代学人中,能如此熟练地使用英、法、德、日四种外语的中国学者确实凤毛麟角。

自从温江会议以后,我开始和邓先生有了直接的学术联系,只是能直接与邓先生见面请益学问的机会还是很少的。不过,我感受到邓先生似乎对我也是另眼相看,每次见面都会给我以热情的鼓励,还曾多次在我毫不知情的情况下,在学术上给了我很多的帮助。我猜想这多半是因为邓先生和陈得芝老师彼此相知、欣赏,有着深厚的学术友谊,很晚我才知道我早年在学术刊物上发表的多篇文章,都是经过邓先生评审后推荐的,譬如我曾将我硕士论文的第一部分修改成一篇题为《元代乌思藏十三万户考》的论文,投给了复旦大学历史地理所主办的《历史地理》杂志,很快我就获知论文被录用了。《历史地理》是十分权威的历史地理学科的学术刊物,我初出茅庐,居然一投就中,这给了我莫大的学术鼓励。事过多年之后,我才知道那篇文章就是经邓先生审稿后鼎力推荐的。这样的事情还发生过多次,我最初在新创办的《中国藏学》杂志上发表的几篇论文也都是经邓先生审阅后推荐的。总之,自温江会议以后,我心中已将邓先生视为学术导师,并像对自己的老师陈得芝先生一样敬重和热爱邓先生。

邓先生对我学术的进步还有过二次特别大的帮助。第一次是邓先生于1986年调入新成立的中国藏学研究中心工作,随后便主持由中心总干事多杰才旦先生亲自牵头的重大科研项目《元以来中央政府与西藏地方的关系研究》的学术规划和组织工作。让我想不到的是,邓先生居然邀请我参加这个重大的学术研究项目,让我这个硕士刚毕业不久才二十多岁的毛头小伙子,和陈庆英、祝启源等几位当年西藏历史研究的骨干人物,在同一个由他领衔的学术队伍内工作,这对我是多么大的信任和鼓励!因此,我也有幸于1988年秋天被邀参加了中国藏学研究中心举办的首届全国藏学研究干事会议,或许我是当时最年轻的会议代表,无上荣光,我知道这背后一定是因为邓先生不遗余力地对我的提携。虽然,后来由于邓先生和我先后出国,我没有能够自始至终参与这项科研工作,有负邓先生之厚望,一直觉得愧对邓先生。但在参与这个科研项目的过程中,我与邓先生有了更深的学术交流,从邓先生那里学到了更多做学问的方法和为人处世的道理,终身受益,这是一段令我终生难忘的情谊。

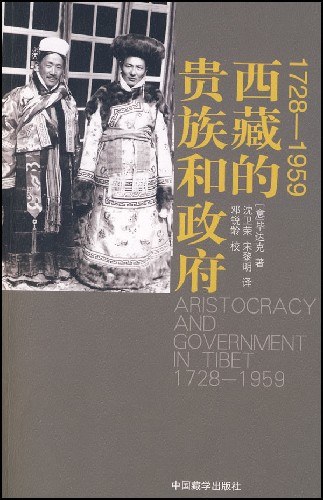

第二次是我和南大历史系的同学宋黎明一起翻译了意大利著名藏学家伯戴克(Luciano Petech, 1914-2010)先生的名著《西藏的贵族和政府》(Aristocracy and Government in Tibet,1728-1959, Rome, 1973) 一书,翻译这部书最先也是邓先生建议我们做的,记得邓先生自己曾将伯戴克有关西藏摄政沙扎·汪曲结布的一篇文章从法文翻译成了汉文,这一篇文章以后也被编入了《西藏的贵族和政府》一书中。待我们翻译完成了初稿之后,我们冒昧地请求邓先生能拨冗为我们校正译稿。当时邓先生主持和参与了很多的集体科研项目,又是中国藏学研究中心实际的学术掌门人,日理万机,但他居然爽快地答应了我们的请求,令我们喜出望外。可当我拿到邓先生寄回给我的修正稿时,我既十分的感动,也十分的羞愧,简直是无地自容。邓先生修改的主要是我做的那一部分译稿,他改的是那么的仔细,那么的认真,纠正了很多我的理解和翻译上的错误,有些实在是很明显的硬伤。现在想来,我当时的英文和学术水准确实都还在起步阶段,让邓先生那么大的学者如此费力地为我修改不像样的译稿实在是太不应该了,而邓先生明明知道我的英文和学术都还很稚嫩,但依然热情地鼓励我、帮助我,这是我哪辈子修来的福报啊!这件事情后来邓先生从来没有提起过,然而它对我是一个天大的教训,从此以后我再不敢少年轻狂,而是更加坚定不移地向邓先生看齐,谦虚谨慎,戒骄戒躁,立誓要一丝不苟地把学问做好。《西藏的贵族和政府》这本书出版之后,已经再版了多次,颇受读者喜欢,这当完全归功于邓先生,要不是邓先生的帮助,这本译著或会酿成我学术生涯中的一次灾难性事件,至今想来依然会生出冷汗三斗。

邓先生一生的学术著述与当下的学术大咖相比或不算丰硕,但与他同辈的学人相比他的成就非常突出。正如他自己在《九十自述:如何走上藏史研究之路》(《中国藏学》2014年第4期)一文中所描述的那样,邓先生的学术生涯颇多坎坷,从北大毕业后的前二十年,大部分时间受困于时势,未能真的有机会投入西藏历史研究之中,改革开放以来的大部分时间里,他也都一直忙于组织和参与各种集体性的科研项目,很少有时间从事自己真正喜欢的学术课题研究,故很难写出完全属于个人的学术论文来。我个人对西北史地和清代西藏历史的研究涉猎不深,所以,我对邓先生在这两个领域内的学术成就体会不够深刻,邓先生的学术论文中我最推崇的是他于上个世纪九十年代初连续发表的四篇有关明代汉藏关系史的研究论文,我认为这是邓先生最杰出的学术代表作,也是迄今明代汉藏关系史研究的最优秀的作品。这四篇论文是:1,《明初使藏僧人克新事迹考》(《中国藏学》1992年第1期);2,《明朝初年出使西域僧人宗泐事迹补考》(《历史地理》第10辑,1992年);3,《〈贤者喜宴〉明永乐时尚师哈立麻晋京纪事笺证》(《中国藏学》1992年第3期);4,《明西天佛子大国师智光事迹考》(《中国藏学》1994年第3期)。如前所述,邓先生早年翻译了图齐的《西藏中世纪史》和佐藤长有关元、明时期西藏历史研究的大量论文,除了前面已经提到过的那些论文外,邓先生还翻译了佐藤长(1913-2008)的长篇名作《明代西藏八大教王考》(上、中、下,《西藏民族学院学报》1987年第3期、第4期;1988年第4期),他对史伯岭先生有关明代西藏史的研究也非常了解,在前人诸多研究的基础上,邓先生独辟蹊径,发前人之未发,从对明初出使西藏的几位使者和在京活动之著名尚师之事迹的精细考证出发,对明初汉藏关系的具体细节做了十分深入的研究。邓先生的这些研究成果充分表明:对于明代西藏史研究而言,汉文文献与藏文文献同样重要,二者互证互鉴方才能使这段历史的研究更加深入、更加可靠。今天我们往往片面地强调藏文文献的重要性,对相关汉文史料的发掘和研究则做得远远不够,显然,在这个领域内我们依然大有可为。邓先生这几篇文章所表现出来的专业历史学家的学术素养和水准,为我等从事西藏历史研究的学者们树立起了一个标杆,它要求我们必须同样具备邓先生一样的专业学术素养,研究西藏历史,或者从事民族史的研究,绝不能降格以求,放低学术标准,尽做些不专业、不规范的学术研究。

邓先生常常谦虚地说他的藏文不够好,有次曾听他说起他在日本东洋文库做学术报告时发生的一件趣事,有位非常著名的日本蒙古学家、西藏学家来到了报告会场,开场前很不客气地问邓先生是否懂得藏文和蒙文,当邓先生谦虚地说自己都不是太行的时候,这位大学者当下就表现出了一脸的不屑。其实,邓先生才高八斗,却始终虚怀若谷,对学术永远保持敬畏之心,对别人的学问总是抱着理解和欣赏的态度。不得不说的是,邓先生的藏文阅读水准其实非常高,不夸张地说,他的《〈贤者喜宴〉明永乐时尚师哈立麻晋京纪事笺证》一文,是我迄今所见最好的藏文传记文献的汉文译注和研究著作,邓先生不但准确地翻译了著名藏文史著《贤者喜宴》所录五世哈立麻传记中的那段有关他在明京城活动的记载,而且利用他广泛发掘出来的与此相关的明代汉文文献资料,对这段藏文文献记载做了十分精细和专业的笺证,彻底搞清了这段历史的真相。恕我直言,在当今这么多的汉译藏文历史文献作品中,我还没见过一种能与邓先生这篇译注相媲美的作品,大部分藏文历史、宗教的文献的汉文翻译都做得不够专业,译者缺乏基础的语文学训练。邓先生的这篇论文是一个榜样,它为结合汉藏文文献研究汉藏交流史、西藏史,建立了一条历史学和语文学的学术正道!只有像邓先生这样研究汉藏历史,那才是学术的、一流的,不然就是不学术的、不入流的。我想要是那位曾公然质疑邓先生语文能力的日本学者也能够读到邓先生的这些学术论文时,她一定会为她当年的傲慢和无礼而感到羞愧的!

邓先生的学术论文中给我留下了深刻印象的还有他和柳陞祺(1908-2003)先生合作发表的多篇论著。邓先生和柳先生亦师亦友、志同道合、心心相印、相濡以沫,他们之间深厚的学者情谊,是当代学界的楷模和佳话。柳先生是藏学界的前辈,他的学术生涯与邓先生类似,早年曾在政府部门供职,担任国民政府驻藏办事处的英文秘书,后来则退隐学界,一心向学,孜孜不倦地从事藏学研究工作,著述甚丰。我在民族所图书资料室淘到的宝贝中另一部分最有价值的资料,就是柳先生几十年间写成的各类文章,它们大多数被印成了供内部参考的小册子,是我最初了解旧西藏之宗教和历史的最好的教科书。记得当年曾读过柳先生实地记述热振事变的一个长篇报道,它把我身临其境般地带到了热振事变的现场,而文章中透露出来的柳先生的拳拳爱国之情也把我深深地打动。1953年美国斯坦福大学出版社出版了一本由沈宗濂、柳陞祺联合署名的书Tibet and the Tibetans (《西藏与西藏人》),这本书和随后出版的Seven Years in Tibet (《在藏七年》,德语原本出版于1952年,英译本1953年出版),是当时西方人了解西藏的抢手书。其实,这本书主要是柳先生一个人的著述,只因它出版时中西隔绝,所以,被他曾经的上司沈宗濂先生抢去了头彩。据说,柳先生生前从来不提这本书,它的中文版的问世是其原著出版之后半个世纪以后的事情了,它最终于2006年由中国藏学出版社出版,它的汉译者是柳先生的女儿柳晓青,审订者就是邓锐龄先生,而此时柳先生已逝去三年多了,邓先生也是年逾八旬的老人了。

无疑,柳先生与邓先生一样的才高八斗,学贯中西,年轻时又曾多年在拉萨对西藏的历史、文化和现实政治进行实地的观察和调查,曾用中、英文两种文字发表过很多有关西藏的时政和历史文化的著作。可是,作为一名藏学学者,他甚至比邓先生更加生不逢时,他学术人生之盛年就从来没有拥有过一张平静的书桌。待他终于可以摆脱枷锁,伸纸捉笔,书写锦绣文章时,却已垂垂老矣。记得当年我在民院内遇见他时,先生虽依然眉目清朗,文质彬彬,但难掩岁月的印痕,看起来贫弱无力、孤独无依,令人心疼。他潜心西藏学术一辈子,积聚了许多学术心得,很多论文或已呼之欲出,但终究心有余而力不足了。十分幸运的是,这时邓先生已经在民族所工作多年,他和柳先生志同道合,是柳先生之学术助手和合作伙伴的不二人选。从此,他们精诚合作,创造了属于他们二人共同的学术辉煌。柳先生和邓先生合作发表的学术论文有以下四篇,它们是:1,《清代在西藏实行金瓶掣签的经过》(《民族研究》1982年第4期);2,《乔治·波格尔入藏的使命内容及其执行结果》(《藏族学术讨论会论文集》,西藏人民出版社,1984年);3,《第六辈班禅额尔德尼·洛桑贝丹意希生平事迹述评》(《民族史论丛》第1辑,中华书局,1987年);4,《清初第五辈达赖喇嘛进京及受封经过》(《藏族历史宗教论文集》,中国藏学出版社,1996年)。从中可以看出,邓先生和柳先生至少有长达十五年的学术合作伙伴关系,若算上2006年邓先生审校汉译《西藏与西藏人》一书,他们的学术合作则长达二十五年之久。第一篇合作论文发表时,柳先生74岁,而最后一篇合作论文发表时,柳先生已近九十高龄,而那时邓先生也已经是六七十岁的老人了。能让两位年龄悬殊的优秀学者结下如此深厚的友谊,肝胆相照,乃至生死相依的,除了他们共有的纯粹和高尚的品格外,一定还有他们对一种真正的好的学问的相同的认知和共同的追求,对高水准地做好西藏历史研究的共同追求,使他们在学术上成为了同一个人。他们合作发表的这些论文的一个最显著的特点是它们都具有十分宽广的国际学术视野,他们讨论的问题是西藏地区的、是中国的,运用的文献有汉文的、有藏文的,但他们所做的学术是国际的、是世界的,这在当时中国还很封闭的学术条件下是十分难能可贵的。

对学术之外的邓先生,我了解很少,但有一件事不得不说!早在认识邓先生之前很久,我就曾听说过这样的一个故事:1957年,在中央统战部工作的青年干部邓锐龄被打成了“右派”,从此经受了长期非人的劫难。而他之所以被打成“右派”的原因,听起来有点匪夷所思。据说作为统战部出名的青年才俊,邓先生有一篇文章发表在了《人民日报》上,而有一次周恩来总理到统战部开会,当众表扬了邓先生,说他的文章写得好。这在统战部引起了轰动,大家纷纷向邓先生表示祝贺,没想到邓先生却大不以为然,竟然说出了这样一句惊世骇俗的话:“周总理说我的文章好有什么用?要向达先生说我的文章写的好,那才真的是好!”众人瞠目结舌,无言以对。如是,若邓先生不是“右派”,那就谁也没有资格当“右派”了。这个故事,当时是广泛流传于中国民族史学界的一个传奇。有一次,我专门就此事求证于邓先生,邓先生不经意地笑着回答说:那都是因为少年轻狂,招来了无妄之灾。我想这个传说应当是实有其事的。

后来,我读到了邓先生在《九十自述》中对这件事的比较具体的说明,原来是中央当时正在酝酿成立广西壮族自治区,邓先生受统战部长李维汉先生的委托,曾去广西做实地的调查研究,并结合文献研究,写了一篇《广西历史简说》的报告,提交给领导们做参考,没想到这篇文章得到了周总理的欣赏,直接修改后发表在了《人民日报》上(1957年4月20日、21日;《新华月报》1957年第2期),这是邓先生第一次公开发表文章。后来,周总理在统战部的一次大会上当着广西来的和在北京的广西籍上层人士的面表扬了邓先生,说他的文章好,使他成为统战部年轻人中间最突出的一名青年干部。随后,大概就有了前引他那句惊世骇俗的话的出现,接着他被打成“右派”,从一位前程无量的优秀青年统战干部,变成了一位十恶不赦的阶级敌人。

事后邓先生反思说他根本就不是目中无人,不把周总理放在眼里,而是觉得他的这篇文章资料收集得还不完整,写得太仓促,够不上学术研究的水平,怕得不到学术界的肯定,所以,他才说周总理对他的表扬不如向达对他的认可更为重要。他自述曾为此专门去北大把文章送给了邓广铭先生看,而邓先生没有给予好评,所以,他心里很不踏实。可以说,邓先生确实是一个政治上十分天真的人,他明明是一名统战干部,却非要以学者自居,把自己的老师看得比总理还重要,分不清政治上的轻与重,最终彻底折损了自己的政治前途。但是,我觉得邓先生这看起来有点“傻冒”的行为或并不只是他政治上的天真,而是他骨子里根深蒂固的学者情怀,他天生就应该是一名优秀的学者!他从青年时代开始追求的就是学术上的成就,关心的是自己写的文章的好坏,而不是政治上的成功,他只是没有意识到这两者之间的矛盾冲突和其中潜在的危险性。

邓先生在《九十自述》中说:“我是没落的旗人后裔,‘纨绔子弟’,从小还不愁衣食,不贪金钱权位。给我再多的钱,提升得更快,我也不因此觉得了不起,对我思想上真没有多大的影响。”所以,即使他当时是统战部的干部,他给部领导写报告、写文章,依然都把它们当成学术论文来写。他给统战部写的第一份长篇报告竟然是《清乾隆五十七年驻藏大臣权力二十九条译文校注》(内部参考,中央统战部办公室印,1953年5月),这分明是一篇很有水准的清史研究学术论文。既然他觉得自己是在写学术论文,那么,当然最希望能够得到学术同行、权威们的肯定。他写《广西历史简说》完全是向写史学论文的方向努力的,所以,作为北大历史系一级教授、又曾经是他的学术导师的向达先生,当然要比周总理更有专业的权威来对他这篇文章做出学术的评价,邓先生更希望能够得到向达先生等学界权威们的肯定,这是完全可以理解的。邓先生当时说的这句话,至今听起来依然惊世骇俗,其实是他的由衷之言,并不是信口开河。或许我们今天反而应该反思的是,为何我们对自己学术的评价再不看重学术同行和权威们是怎么说的,却非常在意自己的学术论文能在哪一级别的学术期刊上发表,或者得到了哪一级别的学术奖励,甚至特别在意它们得到了哪一层级的领导的批示等等,想想六十余年前发生在邓先生身上的这个故事,我们真应该为今日学界这种完全脱离了正常学术轨道的学术评价的流行做法感到羞耻!

在那个特殊的年代,邓先生就因为说了这么一句书生气十足的心里话,命运便发生了急剧的转变。这不只是邓先生个人的人生悲剧,更是那个时代整个民族的一场劫难!今天看来,邓先生天生就是一位学者,这样的事其实早晚都会发生的,早点发生未必不是好事。要不是这件事改变了邓先生的人生轨道,使他义无反顾,从此回归学术,一心做一名纯粹的学人,也许中国就不会有邓先生这样一名出类拔萃的顶尖学者,这将是中国学术的一个多么大的损失啊!邓先生毕生淡泊功名利禄,唯以学问为重。与邓先生认识这么多年来,从来没有听邓先生谈起过任何学问以外的事情,他给过我那么大的帮助,却从来没有要求过我替他做任何的事情。我回国后的前十年曾担任中国藏学中心的学术委员,常去中心,经常会见到住在中心家属区的邓先生,有时也会去他家里随意地聊会天。后来,我不常去中心了,就很少再有机会见到邓先生,况且这时邓先生年事已高,我也不便打扰了。我最后一次见到邓先生是在2016年,他让藏学中心的一位年轻朋友传话给我,让我去找他一下。邓先生晚年听力非常不好,电话交流比较困难,有事会用短信联系,这次他专门托朋友给我传话,让我去找他,这是以前从没有过的事情。待我去他家时才知道,邓先生找我其实没有其他别的事,就是想要把他刚刚出版的一本新书送给我。我认识邓先生的这三十余年,他一直都在做西藏历史的研究,但于此前的七十年代,他做的最重要的学术项目就是参与谭其骧先生主持的《中国历史地图集》的编图工作,研究西北史地,积累了大量有关南宋、元朝西北边疆的历史地理资料,它们一直被束之高阁,到了邓先生生命的晚年,他才终于有时间对它们进行重新的整理、修订和考证,最后汇成了《中国历史地图集南宋、元时期西北边疆图幅地理考释》一书(中国藏学出版社,2016年)。这是邓先生此生最后一部学术专著,倾注了他前后几十年的学术努力,完成时他已经是九十高龄了。我相信邓先生在完成他的这部人生的谢幕之作时,早已不再像当年写作《广西历史简说》时那样,急切地希望能得到向达先生的肯定,这个时候的邓先生对于我等晚辈学子早已经是如向达先生当年对于他那样的一种存在了,但邓先生对自己学术成果的珍惜依然如故,他希望他此生最后的学术成果能够很快得到学界广泛的认可和接受,因为这就是他的生命,除此之外,没有什么是他放心不下的!

和邓先生不算多的交往中,还有一件让我终生难忘的事情。大概是1993年的夏天,我从德国回国访学,在北京时联系了邓先生,并去他家里访问。当时邓先生还住在北京城里的老宅内,具体地址已记不清了,是一个不算大的四合院,颇有北京旧时人家的传统风味。邓先生和师母刘老师当时都是接近七十的老人了,打扮、说话、举止都特别传统、特别雅致,坐在他家的客厅与他们交谈,让我感觉就像是在观赏旧时电影中才见到的北京知识人家的日常生活。特别是刘老师,她的秀丽和优雅让我第一次见识到真正的大家闺秀。九十年代初的北京是一个一切都处在急剧变化之中的大都会,嘈杂纷乱,百姓的生活一日三变。记得刘老师很是气愤地向我们诉说前几天发生的一件事情,说她那天想给邓先生包顿饺子吃,于是一个人去了附近的农贸市场买菜,她问一位菜农要买三两韭菜,没想到菜农不但不卖给她,反而对她冷言嘲讽,说我看你们家祖宗三代都买不起一斤韭菜。刘老师觉得这位菜农实在太无礼了,非常的生气,但一时竟不知道该怎么回击他,红着脸想了半天才终于回怼了过去,说:我看你们家祖宗三代就从来没有出过一个读书人!刘老师给我们讲这个故事时,依然愤愤不平,脸还是红的,但她觉得自己终于出了这口恶气,有力地回击了这位没文化的菜农。而当时我听着她说这番话,就像亲耳听到当年邓先生说“周总理说我好有什么用,向达先生说我好才真的是好”这句话一样,完全不知道该说些什么来安慰受伤了的刘老师。邓先生和刘老师真的是天生的一对,他们都有一颗高贵的心!

我和邓先生曾有过一段交往相对频繁的时期,这完全是一件意想不到的事情,但今天回忆起来却觉得格外温暖。2000年初,我受哈佛大学印度和梵文研究系教授范德康(Leonard van der Kuijp)先生的邀请去哈佛做半年的访问研究,一天竟在燕京图书馆内与邓先生不期而遇,不禁喜出望外。原来此时邓先生已从藏学中心离休,终于闲下来远赴早已在波士顿定居的女儿家探亲。在家闲着没事,邓先生就常常来哈佛燕京图书馆看书。他乡遇故知,本来就是人生最快意的事,更何况是和邓先生在哈佛相遇!这半年间,我常常和邓先生见面,时时向他请教,还好几次拉上哈佛燕京图书馆的马小鹤、哈佛中亚语文学博士卡哈尔,还有同样在哈佛燕京访学的南京大学教授范金民等几位好友一起,和邓先生团团围坐在一起,听他谈论学问,诉说往事,照例是娓娓道来,其乐融融!我惊讶地发现邓先生已经是七十五岁高龄了,但他好像又重新回到了读书的年代,每天泡在燕京图书馆里,看他自己喜欢看的书。他说他以前做了太多别人让他做的事,现在离休了终于可以做自己喜欢做的事了。邓先生不只是一位藏学家,也是一位优秀的汉学家,对中国古典的学问有很深的造诣。记得有一次他兴奋地告诉我说:他今天在燕京图书馆仔细研究了《古文观止》里面的一个名篇,发现里面的词汇全部都是至今常用的词汇,没有一个冷僻的词汇,可见好文章都是简单明白的,千万不要刻意地求深沉。

沈卫荣与邓锐龄、陈庆英在哈佛像前合影,摄于2000年初

邓先生还告诉我,这段时间他主要在读中国的古典小说,他想研究中国古典小说中的西藏书写,而这正好也是我当时正在做的一个题目。比较而言,我研究元、明二代汉文文献中对西藏和藏传佛教的记载,做得比较功利,我只是把这些零散的资料从大量的汉族士人文集和小说等其他文献中挑选出来,排列比较,研究归纳,所以,很快就写出了关于元、明二代汉文文献中的番僧形象的文章。而邓先生显然不是这样简单地做历史研究的,他以汉学家(语文学家)的细致和耐心,一字一句地阅读这些小说,品味这些文本的微言大义,而并不是急着要把文本中与西藏相关的内容挑选出来,以避免完全脱离原有语境而去对这些资料做历史的和思想的解释。很晚我才看到邓先生发表了一篇题为《中国古典小说中所见藏事的痕迹》(《西藏民族学院学报》2010年第5期)的文章,但我清楚地知道他在这个主题的研究上所下的功夫绝不是这一篇文章所能概括的。我特别喜欢读邓先生的学术文章,因为它们不但都是长期积累,深思熟虑的结晶,学术分量特别厚重,而且他的文风也非常特别,既显现出邓先生极其深厚的中国传统学问的根底,也明显具有十分现代,甚至非常西化的文字风格。邓先生平生与陈寅恪先生一样,治“不古不今、不中不西”之学,其实是一位博古通今、学贯中西的学术大家,这在他的作文风格中我们可以看得非常明白。

今天,邓锐龄先生不幸离开了这个世界,中国藏学的一棵参天大树倒下了!邓先生的离开或也是属于他那个时代的藏学研究传统走向终结的一个标志,近二十年来世界藏学研究的面貌已经发生了天翻地覆的改变,属于邓先生那个时代的优秀藏学研究传统正在成为绝唱。随着曾深受邓先生推崇的佐藤长(2008)和伯戴克(2010)等一代藏学大师们的离去,这个传统正慢慢远去,而幸运能与佐藤长、伯戴克先生一样得享近百年之高寿的邓锐龄先生或已是这个传统中的最后一位大师了,甚至可以说他是坚守这个传统的最后一份倔强了。但我相信邓先生的学术传统是不会那么容易被我们遗忘的,邓先生的学术品格将永远激励我们成长。邓先生没有在大学里当过老师,好像他并没有直接的弟子,但像我一样真心把邓先生当作自己的学术导师,一辈子都以邓先生为学习的榜样的年轻一代(或二代、三代)的学者当不计其数,邓先生的优秀学术传统有望能够在中国继续发扬光大。虽然一代人有一代人的学术,学术在不断的发展和进步,邓先生的学术一定会被后人超越,但邓先生纯粹的学术精神、高贵的人生品格,则永远是我们的不朽楷模,“历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光”。

2023年10月18日于美国双城

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司