- +1

成年人多动症背后,一座原生家庭的围城

注意缺陷多动障碍(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder,简称ADHD),俗称多动症,是儿童期最常见的神经精神障碍。

在很长一段时间里,多动症被大众认为是“儿童的疾病”。人们大多认为,这些问题都可以随着年龄增长而逐渐消失,成长会将顽皮变为稳重,学业的压力会让上课散漫的孩子变得专心。

但是,注意力缺陷的问题并不会随着年龄的增长而自动减退或者消失,反而可能会加重。据统计,约30%~50%的ADHD患儿会把症状带进成年期。在深圳知名的精神病专科医院——康宁医院内,进行ADHD测试的患者预约已经排到了明年一月。

在深圳康宁医院成人多动科室内,通过进行ADHD量表测试,许多衣冠楚楚的成年人第一次与自己和解:为什么无法忍受枯燥的工作?为什么自己学不会骑自行车?很多问题在这一刻都找到了答案。

ADHD患者的大脑前额叶皮层存在发育问题 图源 视觉中国

文字 | 卢泳琳 郝嘉宁

内容编辑 | 吴芷毅

新媒体编辑 | 丁宁

事实核查员 | 胡卓航

指导老师 | 陈显玲

轮值主编 | 陈心怡

"我是不是

和别人不一样"

戴宁今年二十岁,是北京某高校财经类专业的大三学生。五月,她确诊了ADHD。

很长一段时间,戴宁都没有意识到自己患了病。当发现自己有些“不对劲”的时候,其实她已经“不专注”了十多年。

大一刚开始,她就发觉自己对财经专业的内容提不起兴趣,上课的时候总神游打瞌睡,课下要花比别人更多的时间去完成作业。在这种状态下,期末挂一两门专业课成为了常态。

一开始,戴宁以为自己只是对这个专业的知识不敏感,或者没有其他同学聪明。但是在偶然刷到小红书上关于ADHD的帖子后,她逐条对照了自己的状况,再加上随后做的几份自测结果都表示,她在注意力缺陷和多动问题得分较高——她开始怀疑自己是ADHD患者。

ADHD,其主要症状为注意缺陷、多动和冲动,还通常会伴有学习障碍、情绪困扰、反社会行为和人际关系不良等问题。

据2021年发布的“中国儿童青少年精神障碍流行病学调查”数据显示,在我国6~16岁的在校儿童青少年中,精神障碍的总患病率为17.5%,其中注意缺陷多动障碍占6.4%,是患病率最高的精神障碍。

在美国精神病学协会最新修订的 DSM-5里(《精神疾病诊断与统计手册》第五版),多动症已被确认为终身性疾病,也就是说:成年人也会确诊ADHD。

戴宁的父母无法接受将自己的孩子与精神病患者挂钩。“不就是上课开小差打瞌睡,还有觉得作业难吗?这怎么能表示你就有病呢。你都考上这所大学了,你只要再认真一点就可以了。”

跟戴宁交流过的同学说,在一起出行的时候,戴宁的确容易发呆和走神,不过她们觉得这还远远不到“注意力缺陷”的程度。

戴宁的大学同学沈纱说,某次她跟戴宁一起出门逛街,戴宁正颇有兴致的跟她分享一件事情,突然旁边的人流将她们冲散,当她再牵起戴宁的手时,戴宁已经进入了神游状态,也完全忘记了刚刚在说的那件趣事。

当你浏览一篇ADHD的帖子后,大数据会给你推荐一百篇类似的帖子。

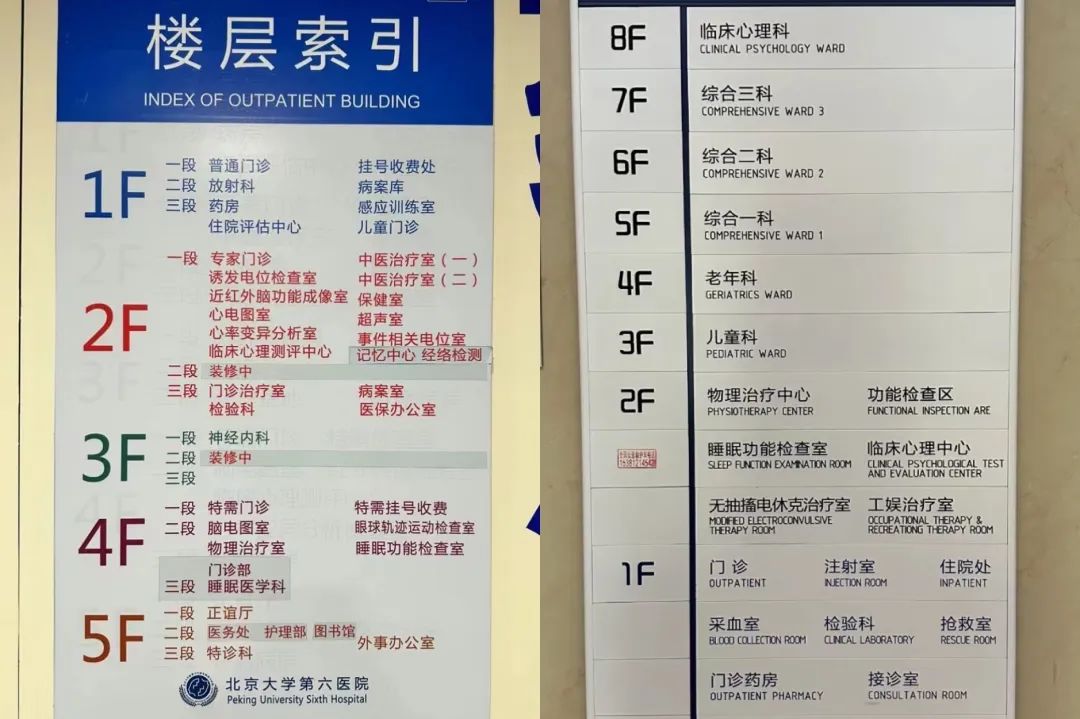

通过数次的浏览测试,戴宁越发觉得自己是ADHD患者,出于好奇的心态,她挂了国内名列前茅的精神医学专科医院——北京大学第六医院(下文简称“北医六院”)的号,想看看自己究竟是什么问题,是普通的容易走神,还是生病了?

在北医六院,医生常规性地询问了戴宁的情况,并让她做了问卷和其他检查。

ADHD的检查环境与其他心理疾病的门诊不一样,全国单独开设成人ADHD科室的医院少之又少,大多数成人ADHD患者在就诊时,只能挂儿童门诊的号。

戴宁告诉我们,当她去检查和复查的时候,除了少数几个成年人以外,门诊内其他患者都是小孩子,“闹哄哄的,还有小孩踹椅子。”

她每次去检查的时间都是上午,经常没睡够就被父母拉起来去医院。带着起床气和对医院的厌恶,她总是在就医时跟朋友抱怨:“我听到小孩子的叫声我就烦,刚刚还有个男孩撞到我坐的地方,我盯了他好几眼,然后把他吓跑了。

北京大学第六医院楼层分布图,左为海淀院区,右为昌平院区

在拿到结果,终于确诊自己是ADHD患者后,她松了一口气。

“当我看到确诊这个病的时候,我整个人就恍然大悟了。我现在的学业问题、社交上的混乱,和那些我跟其他人不一样的地方,都可以用ADHD来解释了。不是我不努力,也不是我能力不足,更不是我心思不在上面。”

戴宁现在所学的专业是听从父母的安排选择的。一直以来,她以为是因为自己不喜欢这个专业,或者智商比别人低,所以大学生活才会过得浑浑噩噩——直到她确诊了ADHD,才发现这一团糟的日子原来并不是她自己主观造成的。

"得了这个病,

真的不是什么好事"

在有些人看来,ADHD就是“天才病”,ADHD患者都是思维活跃、富有创造力、想象灵感源源不断的人。

在小红书上有一个帖子,标题为《想知道各位ADHD的症状和天赋》。在原文和评论中,几乎所有的“ADHD患者”都觉得自己有着超级强的能量,遇到强调创造性的事情便会展露出天赋;就算是面对那些强调专注记忆的工作,他们也丝毫不会为注意力缺陷的问题所困扰。

但是真实的ADHD患者的生活经历却并不如他们所描述的那么美好。

戴宁表示,她小时候是典型的多动儿童:粗心犯错是常态,还会忘记拿作业、丢东西和上课走神。除此之外,她还存在着情绪控制能力差的问题,不仅容易和别人起冲突,跟同龄人也缺乏共同话题。

在跟身边人交流时,戴宁会莫名产生一种对抗性的冲动,当老师和同学对她提出建议时,她会下意识跟他们对着干:“我为什么要听你的?你让我安静我就非得讲话。”

戴宁的行事风格也与同龄人大相径庭,她喜欢独处看书,在小学的时候便难以理解同学为什么如此喜欢聚成小团体在一起打闹,更别提要融入他们。

“我当时看他们坐在那里认真听课做作业,我会就觉得不可思议,因为坐一段时间我就会觉得难受;但是我跟他们讲话,看他们在那里又叫又笑,我就觉得他们是弱智。”

上课走神的影响并未在小学得到体现。“当时家长和老师都觉得我是那种,聪明但是不用功的小孩。至于没什么同龄人朋友、上课坐不住这些问题,他们觉得我长大了就没事了。”

但实际上,戴宁的注意力缺陷和情绪控制问题一路持续到了初高中。那时候开始,课程难度大幅度提升,对于在衡水系中学就读的她来说,课业压力更是一块巨石,但是她依然上课容易走神、坐不住。在上不喜欢的数学课时,经常听着听着,戴宁就神游天外了。

多动症患者的学龄期——青少年——成年期 图源 视觉中国

对课程没兴趣、听不下去,她也得逼着自己听,不然怎么上好高中、好大学?可是即使是强迫自己听课,戴宁的成绩还是下降了。成绩下降后,老师对她的态度也随之变差,这又导致她对这门课程更加没有兴趣,变成了一个死循环。

ADHD所引起的注意力缺陷问题让戴宁度过了“痛苦的六年”,因此她十分讨厌那种奉ADHD为“天才病”的说法,“如果硬是要说好处的话,除非ADHD患者的兴趣点和学习事业是同一个方向的,这样他们对兴趣的专注就可能会帮助他们成功。但是如果你硬是要说这个病很好,那我会觉得你有病。”

"我跟我父母没什么好说的"

在戴宁确诊ADHD后,再加上先前确诊的抑郁症、对专业的厌恶以及社交困难,戴宁觉得自己不适合继续再在学校生活学习,于是她跟父母提出了“休学”的想法。

然而,在她母亲看来,休学是一个未经权衡的草率想法:如果休学了,就证明自己是精神疾病的患者,这将会对未来几年的学习工作产生不可估测的影响。

在大一,戴宁面对着种种心理压力,想要去医院检查,为此她与父母爆发过一次激烈的争吵,甚至到了离家出走的地步。

“我和我爸妈,很多人都说我们是模范家庭,父母工作体面,我成绩不错,但是我和他们总是维持着一种表面的关系,遇到不和我们之间一戳就破。”

戴宁的父母都是公务员,他们按部就班地过上了大众眼中不错的生活,也希望自己的女儿可以依照前路更上一层楼。

当戴宁告诉她的妈妈想要去精神病医院检查时,戴宁妈妈觉得震惊又荒谬。她查了一整夜的资料,甚至去求助她许久不联络的医生同学。开始她以为女儿在学校里受到了欺负,她想让女儿回家住几天,或者出门旅游换换心情。

“我不明白你为什么一定要证明自己是个精神病患者。”戴宁的妈妈无法接受跟女儿进行无休止的争吵,最终她同意带戴宁去医院,但内心里还是不愿意承认女儿的精神疾病。

一直以来,戴宁的父母都认为学生有心理压力是正常的,只要自我调节就能解决这些问题,但如果为此就要去医院,只能说是女儿太过于脆弱。

可是戴宁并不这么认为,自大一入学以来,她就饱受睡眠问题的困扰,经常在嗜睡多梦和失眠两个状态中转换;不仅如此,莫名地流泪、对课程的恐惧和记性的衰退,都让她觉得十分痛苦。某天,她甚至对朋友说出“想要死掉”的话语。

在朋友的帮助下,戴宁瞒着父母跑去了离家较远的一个小城市,并以不回家为威胁,让父母带她去检查。

“先回家吧,我们明天就带你去医院检查,今晚我们先好好聊一下,好吗?”她的父母终于意识到了女儿的状态不对劲,向她保证后,戴宁回家了。

戴宁顺利来到医院检查。而对于更进一步的要求——休学,她的母亲则直接否定了。

从提出患病猜测的那一刻起,戴宁与父母间的拔河比赛便开始了,双方企图用亲情的绳子将对方拽到自己这边。在角力之间,亲情被拉扯,在紧绷。

戴宁对父母充满了猜疑:“他们让我去看医生纯粹是出于功利的心态,他们希望医院快速解决我中断学习的问题,然后继续学,根本就不是想我过得快乐。”

在戴宁的父母看来,如果看医生能够解决孩子的问题,让她的学业和生活回归正常状态,做一个正常人,这才是最重要的。

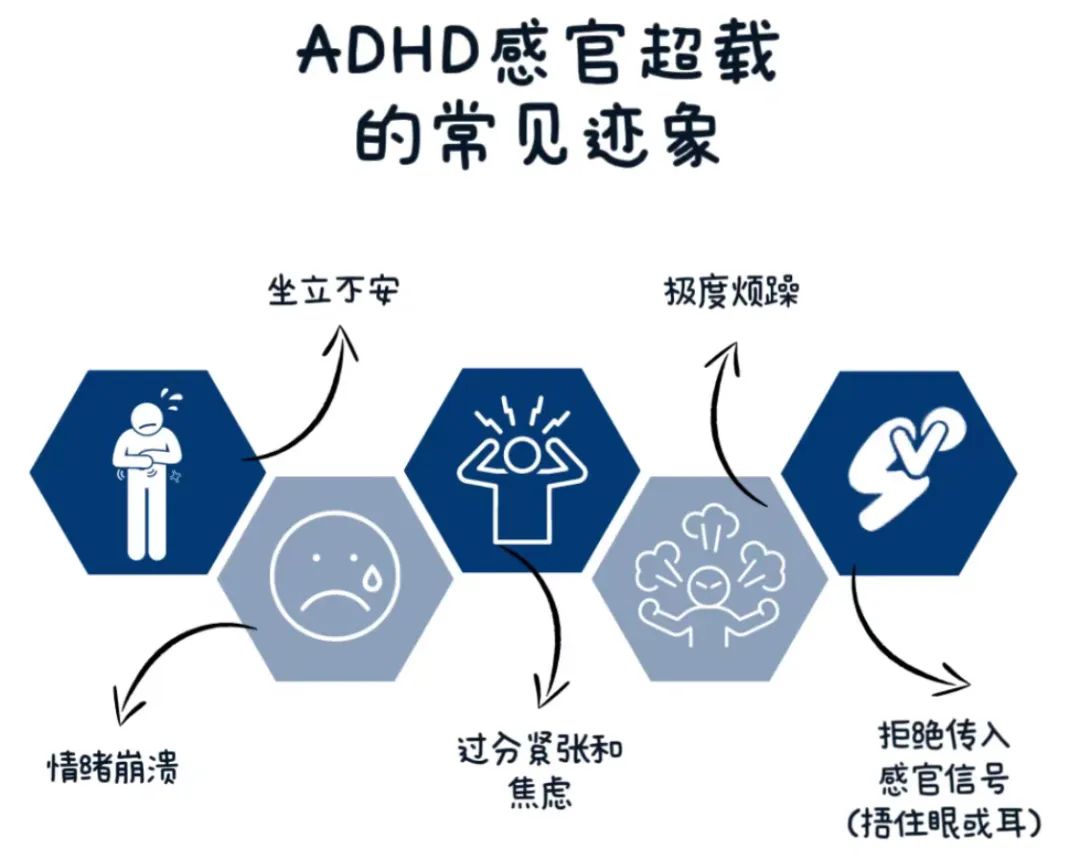

多动症患者感官超载的常见现象

ADHD患者与家长的分歧,很大程度是因为家长在心理疾病认知上的漏洞。

在ADHD患者治疗过程中,家长培训是重要一环。孩子是家庭的镜子,孩子出现了问题,需要治疗整个家庭的良药。

目前,我国对 ADHD 儿童的家庭干预研究已取得初步进展。作为第七届ADHD国际大会“突出贡献奖”的全球唯一获奖人,王玉凤教授在 2002 年起尝试应用 Barkley 的父母培训八步法。

Barkly八步法,简单来说就是通过亲子游戏来训练孩子的行为。

一对父母就接受了这样的培训。他们的孩子叫沈梦,是一名十二岁的初中生,确诊多动症两年了。

每周,他们会抽出三天时间来陪沈梦做亲子游戏。例如,他们会要求沈梦做拼图,等她完成后便给予鼓励,然后向她提出一个新的要求:“你这次做的太快啦,能不能再把这块拼图拼好呢?”通过循环往复的实验和锻炼,现在,沈梦已经可以较为顺利的进行初中课程的学习。

越来越多的专家通过实践证明了八步培训法的有效性,而对于家长培训联合药物治疗方案方面的研究也在逐步开展……

"人生不是轨道而是旷野"

如果把人生看作轨道,那就势必要按照既定的路线前进。戴宁以往活在楚门的世界,从专业的学习到朋友的交往都遵照着社会的要求和父母的安排,而在20岁确诊ADHD这年,她觉得自己没有必要再去挣扎了。

以往,戴宁的父母对她的生活掌控很严格。从选择衡水系中学,再到如今大学学习的财经类专业,她的父母都认为自己为女儿做出了最好的选择。

在确诊ADHD之后,戴宁则表示一切都无所谓了,“我已经证明我做不到了,那么他们就不要再强迫我去做那些他们认为是好的事情。”

而她的父母也在做出改变,开始在做事前询问她的意见,并且“说话都有点小心翼翼的”;当戴宁表示自己不愿意这样做时,他们也不会强迫她。

但戴宁还是觉得,他们在某些时候还是很自以为是,“比如不跟我商量就替我决定了第二天去医院,但是我除了生气也没有别的办法,好在这种情况已经少很多了。”

父母不再要求她考公考研,“如果能治好就好,不能治好的话就顺其自然吧”。

治疗貌似还没有多大的效果,戴宁不强求药物能给她带来什么奇迹,或者让她回归正常轨道,她的心态已经发生了很大的转变。在之前,戴宁还会跟别人比较成绩和特长;对现在的她来说,比较只会徒增烦恼,而拿奖学金、考公考研之类的目标也太过于遥远。

现在,她只期望在六年内(学校最长毕业时间)毕业,然后再去某个小城市,找一份自己喜欢的工作,能养活自己就很好。

这也只是她对未来暂时的想法,她实在难以遵守各种固定的规则和计划。

“不过这就是现在的我喜欢的生活方式,想象一下还是会有点开心”。

如今问起她的父母,戴宁没有太在意,“我感觉他们已经放弃我了,我只要活着就行了。反正我就顺其自然,走到哪里算哪里,毕竟人生不是固定的,就像那个表情包一样,人生不是轨道而是旷野。”

如果把人生比作一份试卷,ADHD患者直到被确诊的那一刻才能写出试卷上的“解”字。而这份试卷并不只是一个人的考题。在进行药物治疗时,家庭的帮助不可或缺。

然而,改变的过程并不容易,童年的缺失往往需要一生去治愈。成人ADHD患者如何去解答“家庭”这份已经过期的试卷,或许自我探寻成为成人ADHD患者的唯一自救之路。

融媒体中心主任 | 许跃

初审 | 陈显玲 二审 | 彭华新 终审 | 周小茜

原标题:《成年人多动症背后,一座原生家庭的围城》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司