- +1

四个镜头里的中国教育:“高考工厂”与“大学社会”

该展览呈现的话题——教育,是人人都无法回避的。

教育,通常有广义和狭义两种概念。广义的教育泛指一切传播和学习人类文明成果,即各种知识、技能和社会生活经验,以促进个体社会化和社会个性化的社会实践活动,产生于人类社会初始阶段;狭义的教育专指学校教育,即制度化教育,也是本文的所指。(本段内容,部分摘选自维基百科)

中国制度化教育,自1977年恢复高考后,步入新的时期。而以直接、如实呈现为重要特征的摄影,以及具有社会历史意识的摄影人,为中国教育的发展进程,拍摄了一大批重要的影像文本。

回归到摄影观看和记录教育,包括立足当下大学教育的杨文彬,我们一共选择了四位系统性拍摄制度化教育场所——学校的摄影师作品,包括任曙林《八十年代中学生》(1980年代,北京)、解海龙《希望工程》(1990年代,贫困地区)、王向阳《高中生》(2012-2015年)、杨文彬《大学社会》(2014-2017年),并置展示、集中观看,看一看同一话题下,不同观看和拍摄视角,所呈现出的迥异的摄影作品以及意义。

▍任曙林《八十年代中学生》

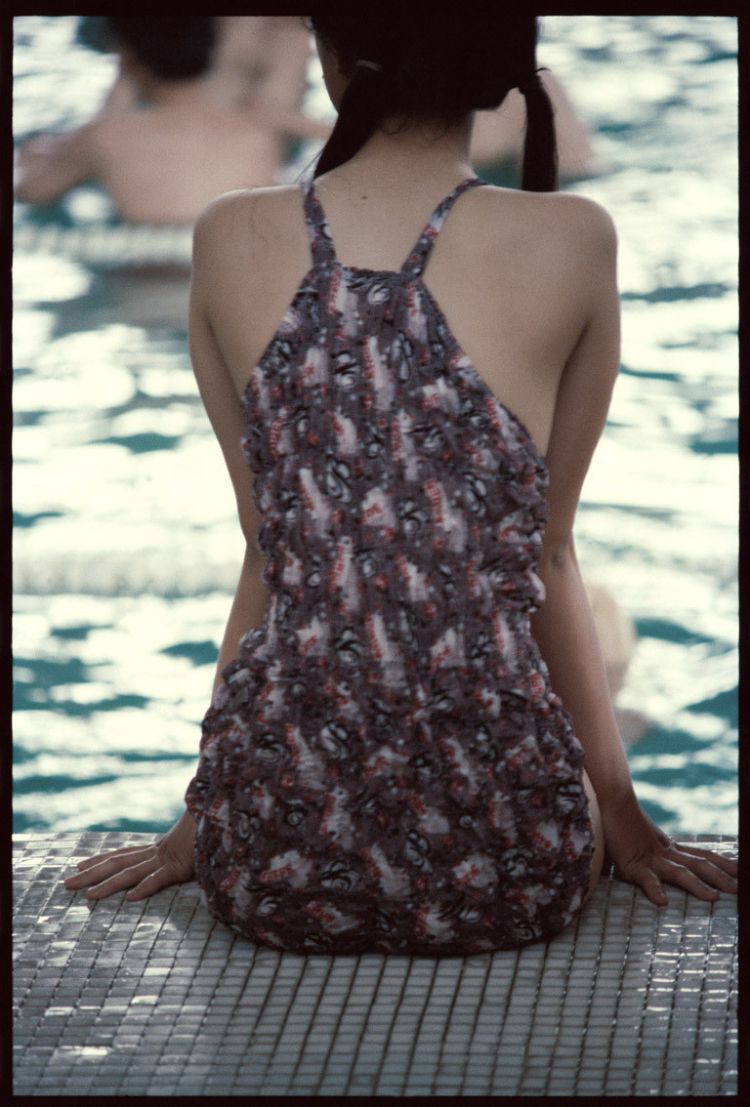

1980年代,北京

八十年代,被广泛的认为是中国二十世纪“最有文化和情怀”的两个年代之一。1976年极左文革统治结束、1977年恢复高考、1978年改革开放……,让追求个体价值、自由、浪漫的气质全面复苏,而这种情绪迅速地感染了彼时各领域的人们。原四月影会主要成员之一、知名摄影师任曙林,带着这种情绪,进入中学校园,深入观察和拍摄了一系列以中学生课堂和课外生活的场景和细节,用镜头记录下了一代人的青春时光。

以下为节选(更多作品,请网络搜索)

1990年代,中国贫困地区

从一位经常获奖的沙龙摄影爱好者,到具有责任担当意识的社会纪实摄影师,解海龙摄影实践与中国青少年儿童基金会《希望工程》的嫁接,“引起了社会对落后的教育状况的认识,切实地改变了许多青少年就学的条件。这是中国摄影第一次和社会生活发生实质意义上的互动,显示了纪实摄影的力量。”(鲍昆)。

■插队推荐:由摄影师李云鸿总策划兼制片人、以解海龙/希望工程为原型改编的十八级电视连续剧《希望》(1997年北京电视台首播)

以下为节选(更多作品,请网络搜索)

拍摄于2012-2015年

在2015第15届平遥国际摄影大展上首度展出,便引发广泛互动的王向阳《高中生》,对当前的“高考工业”进行了为期三年多的现场观看和记录,以大量的直接、如实的静态影像、视频等文本,展示了高考语境下的高中生生态。

以下为节选(更多作品,请网络搜索)

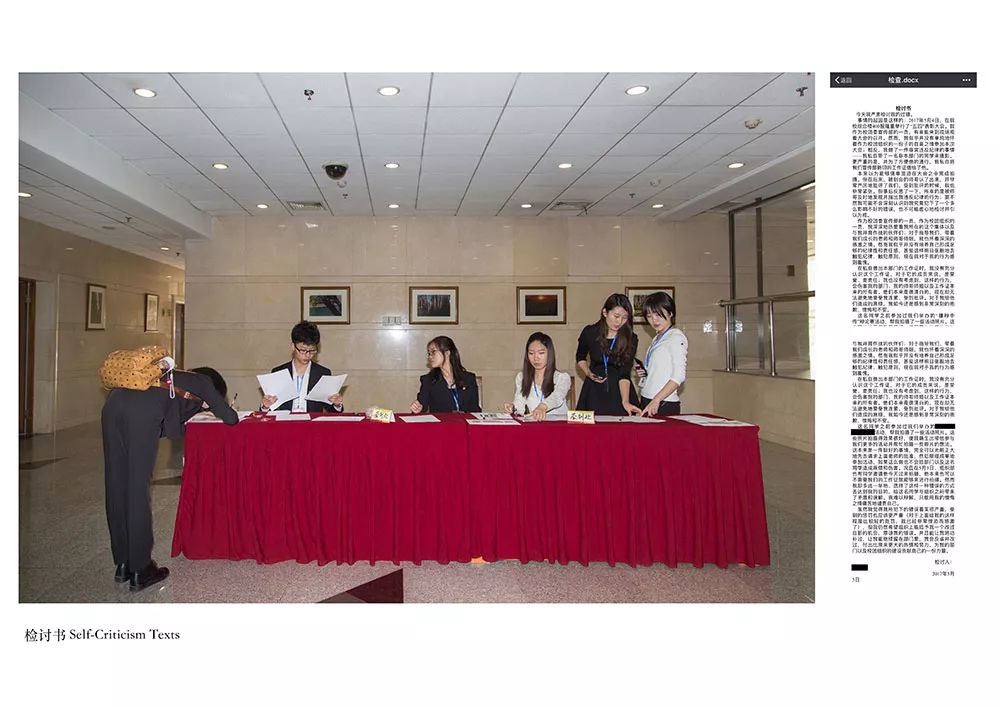

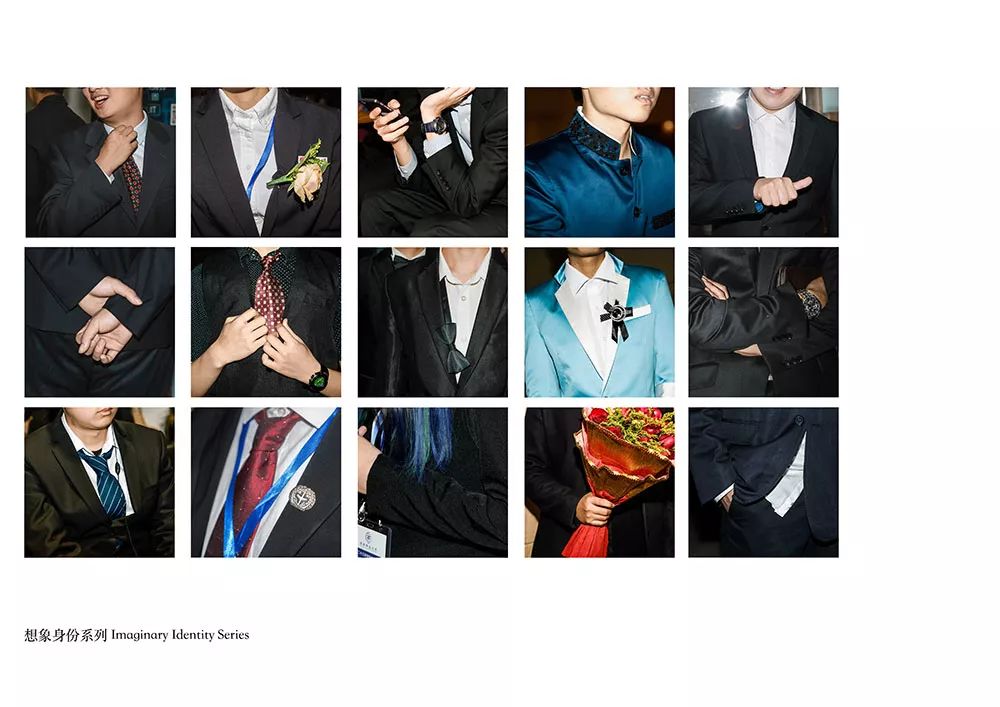

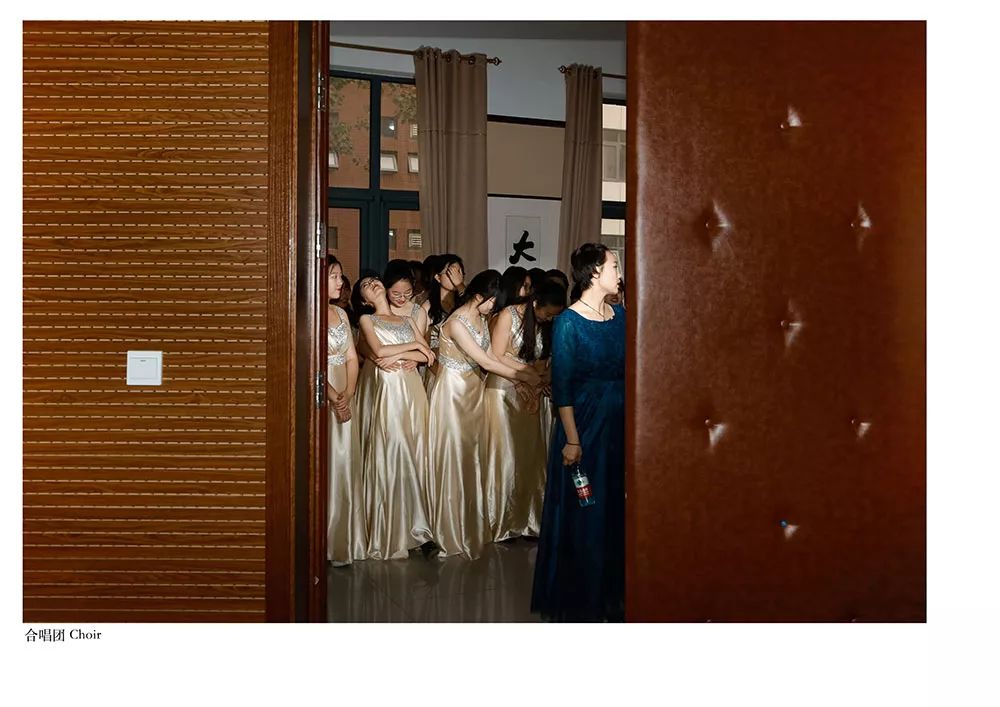

拍摄于2014-2017年

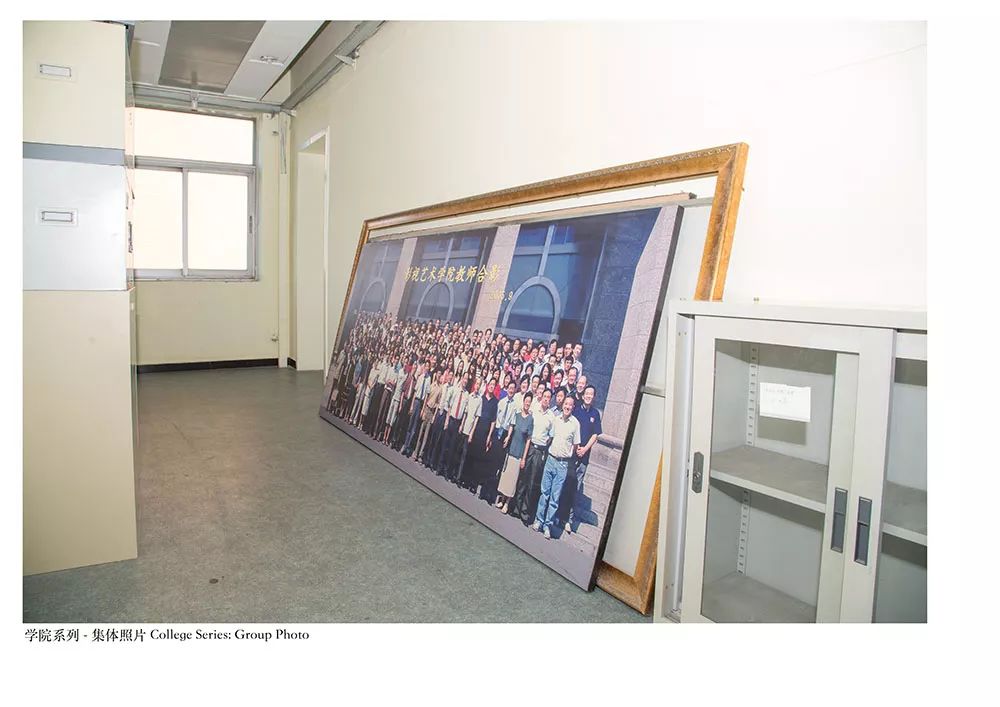

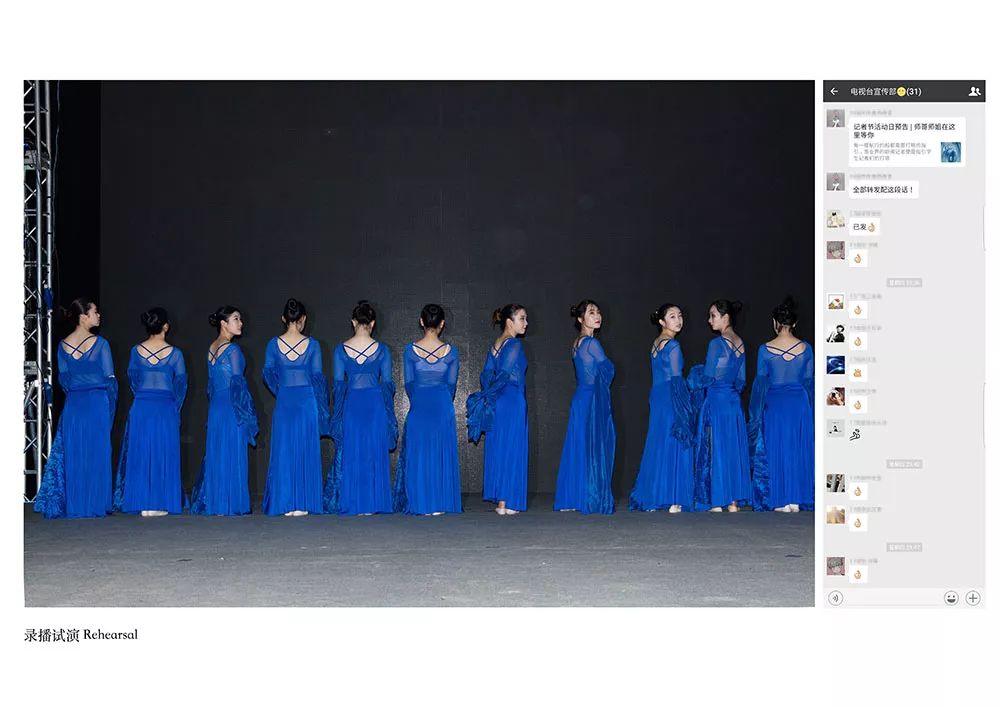

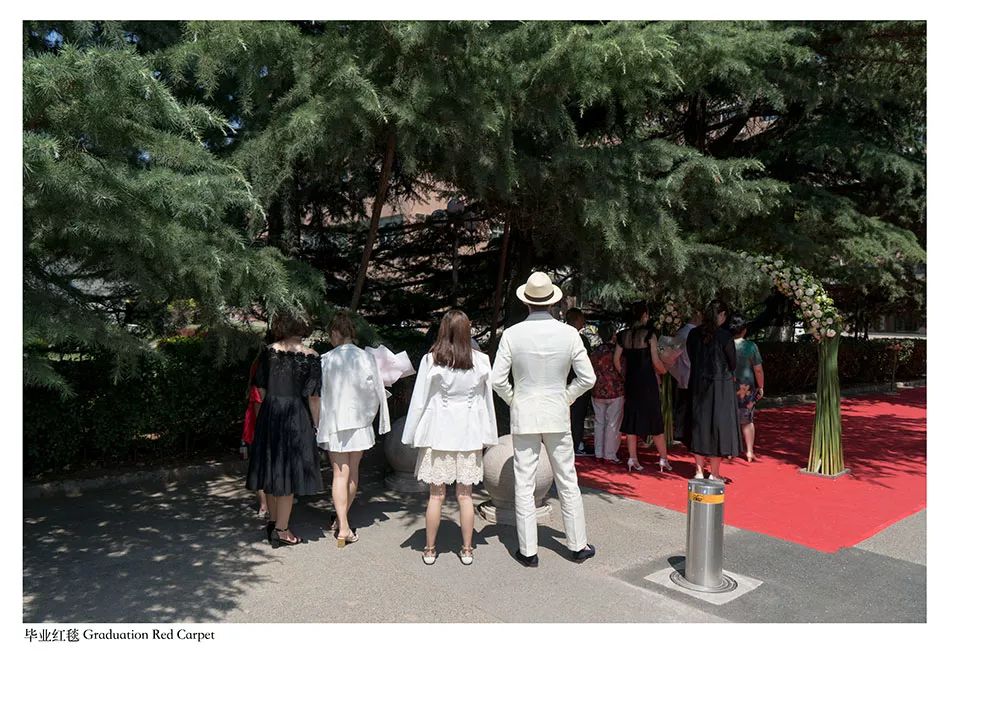

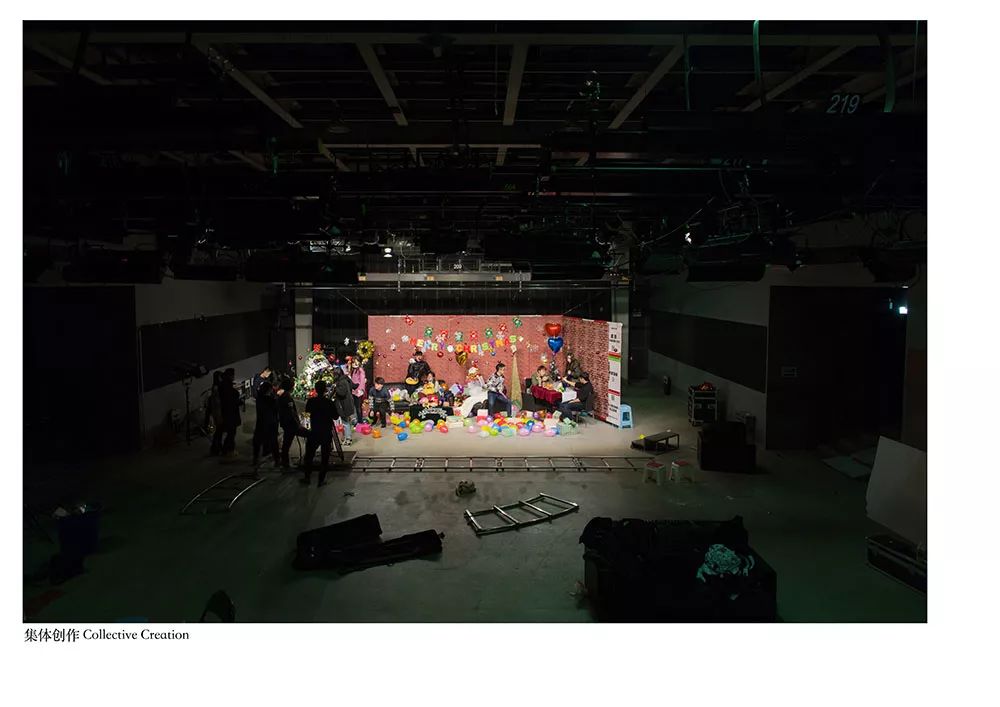

大学社会化,社会全面入侵大学,使大学所应有之意逐步消逝。杨文彬的《大学社会》关注点不仅仅涉及应试教育的话题,更有社会文化对于所谓象牙塔似的学校的渗透,人情世故、过度娱乐、浮夸做作一样不缺;回归到媒介呈现主题的角度,《大学社会》拓展了摄影的边界,让微信截图、现场录音,甚至由此引发的行为等都成为了叙事媒介,成为了作品的一部分。即所谓当代性的影像作品。

文 | 杨文彬

从小学到高中,我一直是按照既定的轨道完成的。走出十二年高负荷的应试教育之后,忽然进入了无拘无束的大学生活,两个极端状态的转变使我至今仍感觉措手不及。

大学内没有“高考”这类的终极目标,它反而像是一个实验场,让我们完成由学生向社会公民身份的转变。我身边的同学忽然扎上领带,师哥们开始了对我们新一级师弟的指导规训,还有一场场在高中没见过的“酷炫吊炸天”的晚会……所有的迹象表明,我周围的生活正在发生变化:一种人情社会的社交逻辑以及来自于消费社会的娱乐美学,似乎在这群刚走出应试高压下的学生们中确立下来。同学们组建成了各种小圈子,开始向我高中时所想象的成人世界的生活规范靠拢。人是一个很复杂的动物,这种变化是如何发生的,至今使我困惑。

《大学社会》的拍摄范围基本是以母校中国传媒大学为中心的周边同等水平的高校,被摄者有的是我的同学,有的是素不相识的路人。共同点是,我们都处在二十岁上下的年龄层。在我看来,这是寻找自我身份定位和认同的时期。在这种寻找中,是什么在牵引我们去选择身份定位?又是什么样的身份定位,构成了一个群体的总体特征?而这种群体特征,又是如何在我们的日常生活中支配了我们的言语行为、穿衣打扮、生活模式,然后在时空的细节中显露出来?这些都是我所困惑的,也是我试图用影像追问的。

“社会人”,除了作为社会学学科词汇之外,在日常语言中往往是指“闯荡社会并如鱼得水的人”。大学是一个少年进入社会之前的模拟练习场,同时也是一个人具有公民属性的初始地点。其中所发生的一切,不太可能是封闭进行的自发行为,它与外部社会之间有千丝万缕的联系。《大学社会》所拍摄的不是一个学生组织、一所大学、一座城市的个别特点,而是诸多相似特点构成的一个复杂现象,它背后有来自人情社会中的社交逻辑、消费主义塑造的娱乐美学、媒体信息背后的价值判断等等的影响。如果不承认其复杂性,便会流于表面主张。对此,我自己并没有既定答案,并且直到现在我依然困惑。

这组作品获“映·纪实影像奖”之后,我收到了许多共鸣的声音。一位前学生会主席,在出差途中的深夜给我发短信,说十分喜欢《大学社会》,我们聊了很久。我很惊讶它居然在我周围产生那么多的共鸣。作者和观众之间有一种很戏剧化的关系:任何作者在做作品的时候都会预设一个隐形的观众,他们不会取悦观众,却惴惴不安地期待自己的作品能与他们产生共鸣,希望得到他们的回应。

除了共鸣之外,《大学社会》也收到了许多质疑的声音。我们从小到大接受的都是善与恶、好与坏、黑与白这些二元对立的观念,这些观念甚至支撑着许多人活到现在,倘若看到一件作品不是在歌颂,就想当然地认为那是在抹黑。但是,无论读者喜欢与否,我都会认真地做下去。

有时候,一篇文章开了头,作者并不知道它会在哪里结束。《大学社会》拍摄起初,也没有预料到它会是什么结局。我想,接下来我的生活还会发生许多变动,我的困惑在哪里,作品就在哪里。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司