- +1

最后一支舞,他们还能跳多久

“除了华星,我们没有其他能跳舞的地方。”华星的老主顾们絮絮叨叨地讲起过往,眼里闪烁着光彩。那曾是他们和华星一样风华正盛的年代。

二十载一闪而过,如今再提起华星歌舞厅,人们会说那是深圳最后一家怀旧舞厅,探店软件则会给它打上“复古”的标签。

而舞厅内的时光好像凝滞住一样,人们在闪烁的紫红色灯光下共舞,舞步依旧。

舞厅里的陈设和起舞的舞者们一样,慢慢地老去了。但好在时代的变迁和城市的日新月异间,他们仍把一些不变的情感和生活方式,留在了这个藏在居民楼间的舞厅里。

文字 | 范佳慧 陈向欢 刘长青 奚若水 薛越

新媒体编辑 | 程子怿 陈宝铮

指导老师 | 陈显玲

轮值主编 | 沈光萍

繁荣时代

华星的一切都和这里格格不入。

从红岭南地铁站出来穿过一条马路,沿着东园路向前走两分钟,途径一个十字路口向右拐,抬头就能看见“东园大厦”四个印刷字工整地贴在楼盘大门前,白色的字面还因为过于干净整洁映出前方路边树的剪影。

和周围灰蓝基调高耸的居民楼不同,只有四层楼的东园大厦显得渺小又迟钝。高楼阴影的包围下,它土黄的楼体看起来沉稳安静。和建筑形成鲜明对照的是进入其中的人,一位母亲牵着孩子的手晃悠悠往高楼走去,一身亮黄的外卖骑手带着一连串鸣笛快速闪入楼宇间。

此时马路的另一侧也有人行走——都是中老年人。他们三三两两地向前走,步履缓慢但坚定。手里都提着鼓囊囊的袋子,里面装着他们的舞衣舞鞋。悠闲的谈话间他们像河流一样在“东园大厦”四个字下交汇,走了进去。顺着他们到达的目的楼层看去,顶楼竖着一个大红色的“舞”字,华星舞蹈艺术中心(以下简称“华星”)就驻扎在这里。

华星歌舞厅位置及周边地标

2002年,因为太太喜欢跳舞,邱老板在华强北开了这家舞厅。19年后,由于拆迁原因,舞厅从华强北搬到了东园大厦,当初的“华星歌舞厅”也更名为“华星舞蹈艺术中心”。作为一家主打复古的舞厅,这里以“国际标准舞”(简称“国标”,也叫体育舞蹈,包括拉丁舞和摩登舞)为主,来这里跳舞、活动的基本上是已退休的中老年人。

舞厅多是常客。每周末固定来一次的周末和苍鹰、隔三岔五就约朋友跳舞的大雄、闲暇时间独自消遣的莉莉,他们与舞厅的故事都以年为单位计算。

在这里,人们没有身份和姓名,也互不打探对方的过往,他们只是最纯粹的舞者,随着热情奔放的音乐扭动身躯,在彩色灯光的摇晃下将一切现实生活忘却。

来这里的顾客穿戴好舞衣舞鞋 在舞池翩翩起舞 记者拍摄

75岁的大雄顶着白花花的头发,穿着舞裤舞鞋,搭配一件蓝色polo上衣,和舞伴默契地跳着他熟悉的恰恰舞。

这位来自香港旺角的大爷为了跳舞,经常一个人背着旅行包从香港坐大巴或高铁来深圳,“舞厅里我排第三名,有一个90岁的老头一礼拜来这两三趟,另外还有个85岁的(老人)。”这里的大部分人他都或多或少有些印象,因为他早在2000年初头也就是华星还没成立时,就已经来深圳跳舞了。

大雄一直有个理念:“舞蹈和音乐是一个妈生的,谁都离不了谁。”

作为粤语金曲“四大天王”所在地的原住民,他很小就和许多香港人一样,下午放学后守着广播电台听每周固定三次的流行曲播放,还有些香港人下班后会去茶餐厅、咖啡厅等装有留声机的店铺点杯饮品,买一次唱片的收听数听歌。大熊还记得,那时张学友、邓丽君等歌手的唱片五毛钱一张。

大雄还会去父亲的印刷厂蹭音乐听。“下午我爸会打开收音机,让工人听歌,那个时候他很忙需要去外面应酬,工人就会乘机开小差跑到外面跳恰恰舞,还对我说‘小鬼去跳舞,跳舞,别跟你爸爸说啊’。”

也许从那时舞蹈的种子就在大雄心里种下了。长大后大雄有了机会去歌舞厅跳舞,但奈何香港的舞厅消费太高,跳舞需要买配有餐酒的套餐,动辄就要“一百五、两百港币”。长期下来,对于“把舞蹈视为生活不可缺少一部分”的大雄来说实在是有些昂贵。在朋友的介绍下,他了解到可以去深圳跳舞,那里的舞厅门票只需5元,来玩的都是“靓仔靓妹”。

一开始大雄往来香港深圳还只是因为探亲,他坐着从香港九龙发往深圳福田的绿皮火车看望大陆的亲戚,没想到未来还会专门坐大巴过来跳舞,并且结识了陕西、湖南各省份的舞伴。

提到八十年代深圳的歌舞厅,大雄睁大了充满精神的眼睛,伸手比划着:“一九九几年那段时期深圳的歌舞厅就已经有很多了,华强北、振华路那块儿多的是,当时华强北是工厂区,百货公司里面有个舞厅,那时工厂的工人、香港来的高管都在那边跳舞。”

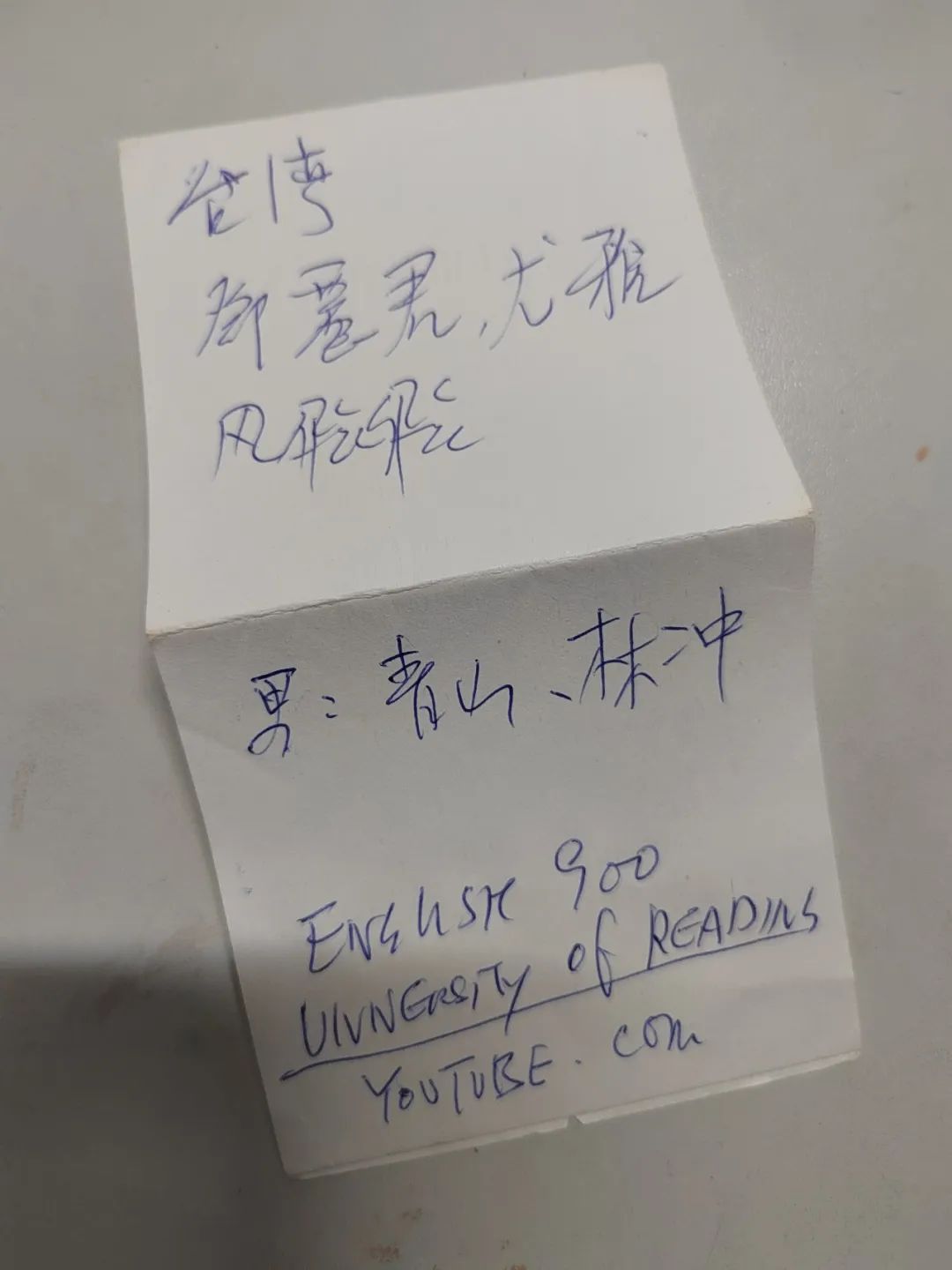

大雄写的上世纪歌手的纸条 记者拍摄

80年代,因深圳改革开放的政策和毗邻港澳的地理位置,中国的第一家歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅都在深圳登陆。

据统计,自1982年4月,深圳市第一家歌舞厅——西丽湖帐篷歌舞厅(西雅廊歌舞厅)开业,到1989年,深圳先后建起的营业性的歌舞厅多达120家,演出人员700多人,每晚进入歌舞厅的观众超过了1.2万人。

在那个娱乐方式匮乏的年代,歌舞厅为歌舞从业者提供了难得的舞台,也吸引了全国的歌手和舞者。专业人士的到来,也让深圳的歌舞艺术日渐专业和丰富。

一时间,伴随着改革开放的大潮,舞厅业在这片经济热土上勃发生机。

21世纪初,深圳进入了国标舞的黄金时代。来自全国各地的舞者聚集深圳,民间舞蹈机构和舞蹈团体也如雨后春笋般涌现。1998年成立的“港龙舞蹈”,是深圳专业国标舞厅的代表。其创办的中国深圳标准舞、拉丁舞国际公开赛于2003年在深圳举办首届,也是后来颇具国际影响力的国标舞赛事——世界杯国标标准舞公开赛的前身。

华星歌舞厅,见证着这个“黄金时代”的巅峰和落幕。

二十多年过去,深圳的舞厅一家家停止营业。2020年,华强北另一家被称为华星“对手”的舞厅天乐,也没能扛过疫情的冲击,关张大吉。华星,真正成为了深圳最后一家怀旧舞厅。

大雄和他的舞伴跳恰恰舞 受访者供图

风华不再

走出一米见方的电梯,砖红色的墙面已经略有斑驳。邱老板站在舞厅门口低头翻看手机,偶尔向熟客点头致意。小小的收银台前贴着微信收款码和一张A4纸,上面用黑色记号笔写着大大的“25元一人”。

斑驳与热烈的间隔,只有两扇已经有些掉皮的红色门帘。

邱老板的太太陶女士也一起经营舞厅。夫妻俩一个穿着休闲polo衫站在舞厅外,一个摆动着得体的裙摆在舞厅内调试音乐,配合默契。邱先生只有在顾客主动搭话时才抬起头,眼神从电子屏幕迅速地移到说话人脸上,像鹰捕捉目标一样敏锐。陶女士则站在舞池边的吧台,滑动调音台上的按钮播放音乐,偶尔为跳累的顾客递上饮料,递东西时举止潇洒干练。

陶女士一直钟爱跳舞,舞厅里的音乐都是她亲自挑选。偶尔,她和邱老板也会跳几支舞。

邱老板一直希望华星能够成为普通人消费得起的娱乐场所。相比深圳其他歌舞厅,华星的定价一直保持在较低水平。疫情前,华星的门票对女士免费,对男士则收取10元。

低廉的收费吸引了大量顾客。“但是有很多人因为免费,就喜欢过来坐在舞池边吹空调。跳舞的客人跳累了没有地方休息,氛围也被影响了,就有一些意见。”邱老板对此也有些无奈。

由于舞厅的原址华强北一带拆迁改造,2021年7月,华星搬到了现在的东园大厦4楼。舞厅租用的场地从央企管理变成了私人民房,失去了疫情期间本就不多的房租补贴,水电的成本也变高了。

低廉的价格已经支撑不了高额的房租和运营维护成本,加之不少顾客也希望适当提高舞厅的门槛,所以邱老板将门票提高到了每人25元,不分男女。

东园大厦楼层商铺指示牌 记者拍摄

尽管提高了价格,华星的经营状况也不容乐观。“现在不亏就是赚啦。其实就是收个场地费、水电费,平均下来每个人成本比25元还要高一点。”邱老板解释说,“如果不是有别的产业,我们肯定就坚持不下去了。”

华星准备搬迁时,深圳还处于疫情多发的时期。许多公共休闲娱乐场所都有相关防疫规定,人流量也受到限制,有的娱乐场所甚至直接关停了。疫情冲击下,娱乐行业也逐渐不复往日的荣光。

顾客数量锐减,而舞厅的日常运营还需要巨大的支出维系。在难以为继的时候,一部分舞厅会选择请求老顾客帮助、捐款,但邱老板有自己的坚持:“我比较好面子,再大的困难还是想自己解决。”

考虑再三,邱老板不忍舍弃投入的时间和精力,也对舞厅有着自己的情怀,他还是选择换个地方,继续把舞厅开下去。

尽管因为设备更新,华星新场地的装潢不再像之前那样复古,但对老顾客来说,这里仍是最适合跳室内舞的地方。

华星歌舞厅的灯牌,一出电梯就能看见 图源网络

深圳是不老的活力之城。而曾为这座城市的发展注入动力和活力的人们,正在慢慢老去。该去哪里寻找适合他们的娱乐、锻炼的场所?

深圳的地势多山、多公园。舞厅的另一位常客苍鹰以前就常在莲花山公园跑步。但山路坡度比较大,多有坑洼,苍鹰担心会对膝盖产生损伤。

除了跑步,健身也是许多人锻炼的首选,但适合中老年人的健身运动却很少。“跑步机什么的太闷了。而且我现在年纪比较大了,也跑不了太久。”曾经是运动员的大雄,在众多的锻炼方式中,一直钟情舞蹈,“但是舞蹈不一样,国标有十个舞种,还不停有新的花样,吸引你去学。”

公园和小区里也常有跳舞的叔叔阿姨。“公园跳起舞来太热了,也没有灯光和氛围,广场舞和我们这里的交谊舞、国标舞也不太一样”,邱老板和他的太太陶女士都是舞蹈爱好者,“想跳交谊舞,就只能来我们这样的舞厅。”

十几年来,华星已经成为周边许多中老年舞者生活中的一部分,有时就算不跳舞,也要来坐坐,“他们来这边好像上必修课一样,一种生活习惯了”。提起常客,邱老板像提起多年老友一样。

华星歌舞厅内部休息区 记者拍摄

“不来华星的话,没有地方去呀。”周末对华星的感情除了喜爱、习惯,还有一些依赖,“现在深圳没有像华星这样的练习场。专业的国标培训中心,都需要请老师带。像我们这样只想自己练习的散客,他们是不接的。而且我觉得我自己跳得也很好,为什么还要请人带呢?”

在大家都精神紧绷的疫情期间,华星更给了顾客们一个难得的享受舞蹈的地方。对他们来说,尽管舞厅时有停业,但舞厅还在,就还有着一份念想。

但当“深圳福田区华星舞蹈艺术中心被立案调查”的词条冲上热搜,网友们开始争相“吃瓜”,不乏有“扫黄”“红灯区”等猜疑言论时,这份念想也开始变得危险。

2022年9月1日,一条自称是在华星歌舞厅拍摄的视频在网络上流传。视频里,灯光昏暗的舞厅里,播放着复古的disco舞曲,一对对男女紧紧拥抱在一起跳舞,人与人之间的距离仅有一拳。

网友们的声音,也从最开始的调侃,“没想到深圳还有这样的地方”,慢慢变成了一场网暴,“50块就能摸十分钟”“老头乐”“摸摸舞”的谣言和攻击也开始四起。

网络舆论 微博截图

官方辟谣 微博截图

“我当时看到真的好生气,华星我太了解了,根本就不是视频里的样子。”再提起那场风波,周末还是义愤填膺,她不由得提高了嗓门,“华星有时是会熄灯放慢舞,一天大概就放两三首。我们其实也不太喜欢,很多人会跑出去,但是肯定不是视频里那样。”

一向较少公开露面的邱老板,也为了澄清谣言,接受了深圳卫视的采访。后来,深圳新闻网公开辟谣,声明视频中的装修、背景、灯光等场景都与华星歌舞厅不符。

令人惋惜的是,辟谣总是没有谣言那样夺人眼球,热度也寥寥。但令老板和顾客们高兴的是,舞厅还是重新正常营业了。

得知这个消息的周末大大松了一口气:“我们当时都要担心死了,我们就喜欢跳舞,深圳没有别的舞台了,如果华星也关了,我们就找不到地方跳舞了。”

谈起疫情风波,大雄将原本四肢随意摆放的身体稍微正了正,“疫情华星关掉了,我们没地方跳舞,但又想得很。”他将身子向前探了探,“我们就带着收音机跑公园跳,有管理人员要赶我们走,我们就抱着收音机躲到小树林里,等安保完全走掉了才敢出来。”说到这里,他将头往后一仰放声大笑:“没有舞蹈真不知道该做什么咯!”

因为这次风波,很多香港人得知了华星歌舞厅。

在香港舞厅,虽然有茶水点心,但人均消费偏高。对于普通市民而言,他们更愿意周末赶赴深圳,有的香港顾客甚至开车三个小时,来华星跳舞。

有许多老顾客的守望支持,尽管经营遇到重重困难,邱老板还是坚定地说:“华星会一直开下去,哪怕只有一个人跳。”

陌路知音

华星不只有老顾客常来“坐坐”,也总有新顾客来访。

与周围“成双成对”默契搭舞的几对舞者不同,莉莉穿着嫩粉色的旗袍独自在舞池摇摆,天花板打下的光斑落在她的墨镜上,远远望去她像一只飞舞在丛中的蝴蝶。

“我昨天第一次来这,今天第一次在这里跳舞。”谈话间莉莉还不忘挪动几下脚步,跟着音乐的节奏晃晃双手,“这里很热闹,有跳舞的氛围,我越跟着音乐跳就越快乐。”

在这之后的几天,莉莉有空就会到华星跳跳舞。她和这里的常客一样,年轻时就有舞蹈的底子,在国外生活时就经常去酒吧和朋友小酌一杯。“那个时候我们都三十多岁了,到加拿大的酒吧人家还要查我们的driver license(驾照),以为我们未成年,我们可高兴了。”

2009年,因为母亲身体每况愈下,从小就在国外读书生活的莉莉飞回深圳照顾母亲。这十四年来,带母亲看海看世界、为母亲亲手做羹汤,她倾尽所有陪伴母亲。

莉莉平日精心钻研的菜品摆盘 记者拍摄

去年9月,母亲离开了人世。“我母亲走之后,我的朋友知道我不开心,就带我去广州的舞厅跳舞。我把妈妈照顾得很好,我不留遗憾了。”莉莉的声音有些哽咽,她摆手停顿了一下,语气恢复平常,“我前十几年都在为妈妈活,我决定了之后的人生要为自己活。”

莉莉表示自己不会找舞伴:“来这里玩就是纯粹的玩,你问我会不会找舞伴,我绝对不会找的。”她看着前方的人群顿了顿,“女舞伴也不会找,我一个人就可以玩得很快乐。”

“退休后的工作就是玩嘛”,周末有着一样简单而纯粹的想法。

而大雄把跳舞当成社交的手段和生命的一部分:“我要跳舞保持身体健康,我要活到120岁。”

除了和香港的朋友约舞,他还会提前微信联系好舞伴。这些舞伴大多数是职业伴舞者,这里的“行话”叫“老师”,收费基本是一小时一百元。“她们(职业伴舞)已经学过好多年,收费是合理的,跳起来很顺滑,我们不需要磨合。”

大雄还在微信建了六个人的舞蹈群,除了约舞,平常还会一起聚餐、组织其他的娱乐活动。群里的人来自香港、深圳、陕西、湖南各地,“我们已经发展成朋友关系十多年了,一起组团很正常”。

问其妻子的情况,大雄摆摆手:“我带我太太去过舞厅,但她对舞蹈没有什么兴趣,而且舞种有很多,她不太愿意学,她比较喜欢打麻将、体操、游泳。”妻子和朋友聚在香港娱乐,大雄就约着朋友在深圳跳舞。周末的丈夫也不喜欢跳舞,而是酷爱跳伞。像大雄夫妇一样,他们各自娱乐,互不干涉。

如此一来,分居两地,大雄就只能频繁独自住在早年在深圳买的房子里,一个人洗衣做饭,“家里连洗衣机也没有,我自己手搓,搓不动就用脚踩”。于是,在都是“熟人”的华星歌舞厅跳舞成为他平凡生活里最热闹的活动。

周末和梅林一村合唱团成员参加表演 受访者供图

苍鹰也曾短暂拥有过长期的舞伴,只不过最后因为“想法观点”不一样,他开始自己一个人到现场寻找舞伴。音乐没有间隙,舞蹈一支接一支地跳,斗牛、华尔兹、拉丁各种国标舞应接不暇。苍鹰穿上舞鞋舞衣,伸手邀请舞伴。对方会意一笑便是邀约达成,一支过罢,分道扬镳。

“你看我像是找不到(舞伴)的人吗?”苍鹰对此不以为意。在他看来,共舞的人得有相同的追求和较高的默契,而合拍的人少之又少,苍鹰不愿将就。没有固定的舞伴,也就没有牵绊,萍水相逢,自由来去。

而自由之下,苍鹰心中有一道深深的羁绊。

十三年前,一场在德国杜伊斯堡发生的踩踏事故带走了妻子的生命,也成为数十年间苍鹰心底的执念。谈及往事时,这个见识广博的中年男人眼底罕见地流露出脆弱的神态,语气也放缓下来。具体的过程他已不愿详谈,只是一遍遍重复“你们到网上去谷歌一下,就知道是怎么回事了”。

苍鹰在德国及周边国家旅游 受访者供图

“我非常爱我的太太。”说起他们的相识相爱,苍鹰又充满了柔情和怀恋,“她很漂亮,很多人以为她是‘花瓶’,其实她临时处理问题的能力很强,只是表现得温柔低调。”婚后,他们还育有一个儿子。

事故发生时,儿子正值青春期。原本“阳光且有胆识”的孩子变得沉默寡言,也不跟父亲倾诉。一次,苍鹰偶然间发现儿子的网页搜索记录:妈妈去世,爸爸再找后妈怎么办?彼时,苍鹰尚未从失去挚爱的剧痛中镇定过来,他常常失眠,却暗下决心要给儿子“重建安全感”,绝不再找伴侣。

“男女之间要保持一定距离。如果整天搂搂抱抱,到一定程度可能就会发生到另一种关系”,说这话时,苍鹰不时看向露台周围亲昵的男女舞伴。

形形色色的人们来到舞厅,在一曲舞毕后又回到各自的位置,像周末所说,“华星就是个微缩的小社会”。大家很少打听对方的身份、地位、阶层和收入,却心照不宣地分成各个小圈子。如莉莉,享受一人独舞的纯粹;如周末,追求健康与快乐;如大雄,“跳到死为止”,及时行乐;如苍鹰,在独居生活中寻找娱乐方式。

下午场次结束 退场的情景 记者拍摄

也许彼此之间会有一些龃龉,但总归汇集到一处。也许走出舞厅,他们便像两朵一齐拍打过礁石的浪花一样,流入人海,不再有交集。

你是我匆匆一曲的流水知音,我是你不知名姓的熟悉面孔。

归根结底,是没有更好的选择。

(文中涉及人物均为化名)

参考资料:

1. 《深圳文艺40年》

原标题:《最后一支舞,他们还能跳多久》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司