- +1

特稿|黑山,徘徊在欧洲边缘 (上)

伊斯坦布尔国际机场里熙熙攘攘,作为东方与西方交汇点,这里汇集了充满欧亚特性的旅客。我们努力地寻找着飞往波德戈里察的值机柜台。作为黑山的首都,波德戈里察的名字不是那么为人所知,前南时期它曾被称作铁托格勒,这一改名插曲加重了人们记忆的混乱,就连上了年纪的机场工作人员听到它的名字时也显露出明显的犹豫神色。

对于中国游客而言,黑山的名字就更容易引发困惑:它在哪个洲?亚洲,非洲还是欧洲?打开中文搜索引擎往往帮不上什么大忙,因为第一个跳出来的结果是人口与巴尔干黑山持平的辽宁省黑山县。

当地时间2019年4月5日,土耳其伊斯坦布尔,伊斯坦布尔新机场。视觉中国 资料图

俄罗斯人基里尔和谢尔盖就是去往这个小众地点的两名不同寻常的乘客。两人四十岁上下,来自圣彼得堡,都是音乐或艺术设计背景出身的中产阶级。俄乌冲突爆发后,西方大举实施对俄制裁。对于艺术设计院校和工作室而言,他们与欧洲的合作项目也都停摆。对于俄乌冲突最后的结果,俩人各持自己认定的想法。

“西方总是不理解俄罗斯人的脑子里在想什么。俄罗斯不是一种国籍或者一群人,而是一种精神状态。拿我来说,你可以叫我谢尔盖( Сергей,俄语),也可以叫我谢尔希(Сергій,乌语),我有至少一半乌克兰血统。”谢尔盖告诉我,“但正是和西方人打了那么长时间交道,我才明白,我们永远也不是欧洲人。现在很多乌克兰人却不懂这条道理。”

尽管两人谈到时政观点相左,但都不约而同地选择了离开俄罗斯。他们先到了上海,半年后还是选择找个地方“躺平”,妻儿已经先行一步,到生活氛围轻松的黑山落下脚,只等他们到来团聚。从圣彼得堡到上海,再从上海到黑山,两个俄罗斯中年男人正携家人,寻找一个地缘政治避风港。

透过基里尔和谢尔盖,黑山、俄罗斯以及欧洲的纠缠,正等待着我通过黑山境内的经历慢慢揭开。

地缘避风港里的暗流

如今在莫斯科和圣彼得堡的中产阶级之中,黑山已然成为“润学”的一大热门地点,得到了与其人口、体量不相称的关注。基里尔坦言,在他的圈子里,或许人人都认识一两个已经去黑山或计划去那里的人。“在前苏联加盟国和土耳其之后,恐怕就属黑山最受欢迎了,它就像一座避风港。”

随着俄、乌移民的大量到来,黑山的房租、房价、酒店价格和平均物价都在肉眼可见地上涨,当地人对此颇有微词。俄乌冲突爆发一年半后,俄、乌、白三国的移民数量已经占到黑山总人口的百分之十以上。根据黑山中央银行发布的官方数据,今年1至5月,黑山最大的外国投资者是俄罗斯,甚至排在了塞尔维亚之前。俄罗斯公民和公司对黑山的总投资额达5250万欧元。其中,房地产投资占2890万欧元,向黑山的公司和银行投资1230万欧元,向黑山公司提供贷款1320万欧元。

另外,今年上半年,黑山向外国人发放了2.15万份工作许可,其中俄罗斯公民占7410份,占总数的34.3%。乌克兰公民虽无具体统计数据,但即便只有前者的半数,也相当可观。

黑山人的一句口头禅是Polanka,意思是“放轻松,慢慢来”。不管是滨海地区的市民,还是内陆山区的农人牧民,Polanka都是一种世代相传的生活哲学。只要游人在街头兜一圈,瞥一眼男女老少扎堆的酒吧、餐馆和海滩,又或是看看村社间山民的聚会庆典,就能立马体会到其中滋味。

但现在,蜂拥而至的移民让黑山人不得不暂时放下Polanka。他们也开始适应争抢景区停车位、在咖啡馆前排队、提前长时间预定餐厅和酒店等本属于拥挤都市的“陋习”。

不过,很多黑山人并没有对俄罗斯人本身产生什么恶感。物价上涨、竞争加剧,都被归咎到黑山政府跟随西方制裁俄罗斯的政策上。在一个主要政府建筑前都是北约小蓝旗的国家,口头上的对俄强硬已成为政界的主流共识,社会上的情况则复杂得多。

街头遍地的北约旗帜。本文图片除署名均为 澎湃新闻记者 汪伦宇 图

四十多岁的莉莉娅多年来一直生活在黑山中部的马泰舍沃,靠开小饭馆为生。这里本只有一条破旧的公路通往度假小镇科拉欣,如今中企承建的南北高速项目大大改善了去往波德戈里察的路况,还带来了一些意外的俄罗斯、乌克兰客流。她不明白,政府紧跟西方联盟的外交政策是出于对哪条国家利益的考虑。

“或许只是因为我们急着入欧吧,只有这样才能让欧洲人满意。”莉莉娅说。

“你们不是欧洲人吗?”我问。

大概五秒的停顿过后,莉莉娅和一旁帮忙的儿子亚历山大都发出了尴尬的笑声。“不,我们不是欧洲人。”亚历山大说,“政治口号上是一回事,日常生活、习惯和思维方式那是另一码事。”

关于俄罗斯人,黑山前总统武亚诺维奇给了我这样的解释:黑山的社会多元,民间和官方对俄态度存在温差并不奇怪。黑山人一直有把前来避难的异乡人当作客人接待的传统,不管是前南内战时期的波黑、克罗地亚、科索沃难民,还是现在的俄罗斯和乌克兰人,都可以在黑山找到自己的家。

还有一层他没有提到的东西是,黑山与俄罗斯有千丝万缕的历史和文化联系。其实,漫步在黑山的几个历史博物馆里,很容易发现与俄罗斯有关的部分可谓浓墨重彩。每当黑山独立出现重大危机,总是俄罗斯“挺身而出”,将黑山从万劫不复之境中拉出来。1878年的柏林会议上,沙俄差点就完成了对巴尔干的整合,黑山一下子从失利的奥斯曼帝国那里获得了大片土地。那个日子也被2006年后独立的黑山政府当作国家节日来庆祝。

到了现在,上了年纪的黑山人往往还记得一个与1858年格拉霍瓦茨战役有关的笑话。不起眼的黑山军队在那次战役中击败了庞大的奥斯曼帝国。根据这个笑话,在发起进攻前,狂妄的土耳其军官曾轻蔑地向对手发问:

“你们黑山究竟有多少人?居然胆敢与伟大的土耳其帝国作战几百年?”他得到的回答是,“我们加上俄国人有两亿人。”

而在旅行作家丽贝卡·韦斯特笔下,这则简短笑话还有下文:提问者追问,那么去掉俄国人,你们还有几人呢?骄傲的黑山人给出最后的回复,我们永远不会抛弃俄国人。

尽管史实是,在格拉霍瓦茨战役中没有哪怕一名沙俄士兵的踪影,历史记录中的俄国也总是在符合自身利益时才对黑山“拔刀相助”,但在老辈黑山人传承的斯拉夫意识中,“伟大的沙皇”似乎从来都离他们不远,俄国农民的“小爸爸”也永远是黑山各种地缘政治风暴和国家危机的最后“兜底者”。毕竟,在1878年针对所谓“东方问题”的柏林会议以前,只有小小却勇敢的黑山和庞大无比的俄罗斯高举着斯拉夫人独立的火炬。

到了两次世界大战之间的时期,不论多小的黑山城镇,都可以发现俄国流亡者的出没,他们逃离了疾风暴雨般的俄国革命,选择到塞尔维亚和黑山的斯拉夫兄弟这里避难,而不是去往更远的西欧。黑山,又以这种方式“回馈”了沙俄的恩惠。

“黑山人喜欢谈论历史,坐在咖啡馆里他们可以为历史问题争上一整天。”研究记忆政治、前南地区媒体叙事和民粹主义的黑山学者塞契奇告诉我,“别看这里到处都是欧盟、北约的蓝底旗帜,那些只是表面。稍微有点年纪的人会更愿意聊泽塔王国、和苏丹的战争,以及尼古拉国王一家和沙皇家族的联姻。”

“这也意味着,此类植根于共同历史的心理纽带似乎比地缘政治的即时波动更加深刻。”塞契奇说。

刚刚离开政治舞台中心的前总统久卡诺维奇在接受美国著名旅行作者卡普兰采访时就曾感慨,“曾经,俄罗斯在巴尔干地区的影响力就像一把刺进奥斯曼帝国腹部的尖刀。如今,这柄尖刀则刺向了西方的命脉。”

在书中,卡普兰坦言黑山人对北约的支持并不真诚,因为黑山人自己也清楚,北约欢迎黑山的原因不过是为了对俄罗斯关闭通向亚得里亚海的通道。

今年黑山政坛经历了一系列变动,凸显着黑山政治精英摇摆和机会主义的一面。选举后新上台的年轻总统米拉托维奇是个亲欧派,同时主张温和的对塞关系,总理阿巴佐维奇则对俄强硬。

俄乌冲突爆发之后,西巴尔干地区重新受到欧盟的重视,总部在布鲁塞尔、柏林或巴黎的各大媒体开始忧心忡忡地讨论起俄罗斯在当地的“渗透”,同时聚焦这些国家的入欧前景。但在实质性谈判进程上,虽然黑山已经走在几个邻国之前,要想完成剩下的“章节”,仍然遥遥无期。

塞尔维亚的斯巴达?那只是过去

黑山地形条件复杂,人口分散。它就像一座山区堡垒,虽偏居巴尔干群山一角,却将地中海和巴尔干的心脏地区联系起来,并以其独特的地理条件和坚韧的民族性格屡屡证明,外来力量几乎不可能彻底完成对巴尔干的征服。

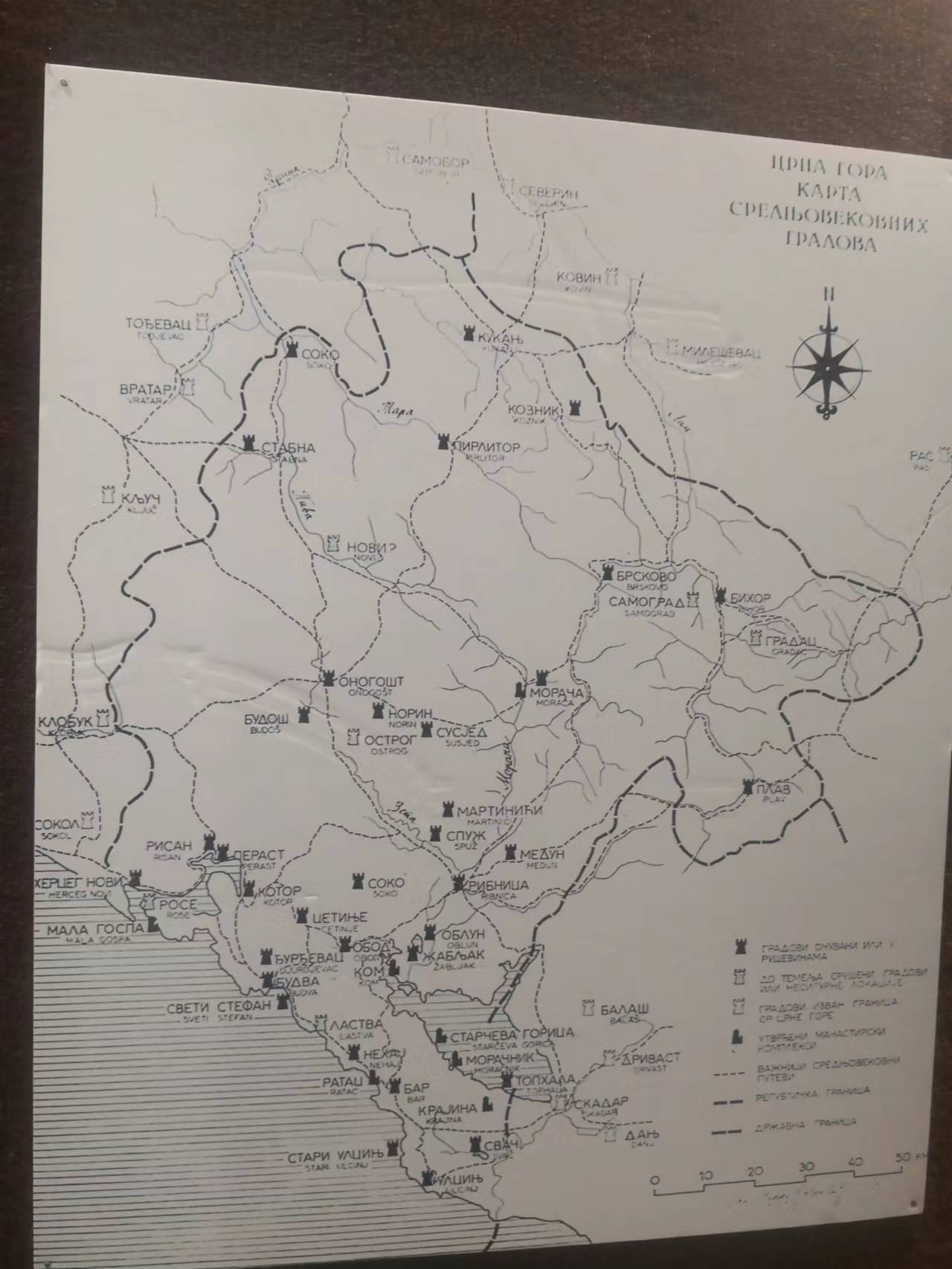

黑山境内的古代堡垒分布图。

向来有一种说法,认为黑山之于塞尔维亚正如斯巴达之于雅典。英国历史学家和记者蒂姆·朱丹曾如此评价,英国战略家格拉斯顿也曾将黑山比作斯巴达,黑山人则被比为在温泉关力敌数十万波斯大军的斯巴达勇士。在外人眼中,还有一个实质类似但略带贬义的说法:夙敌奥斯曼土耳其人将黑山人称为“东正教蛮族”或者“南斯拉夫的哥萨克”,其实大同小异。

惯于凝视巴尔干的西方人还会把狭小多山的黑山当作所谓“巴尔干的瑞士”,只不过与尚武血勇习气早已褪去的瑞士人不同,黑山人被认为仍然保持着好斗、自尊心十足、追求荣誉等“巴尔干古风”。这也是在国民性论者眼中他们不同于塞尔维亚人的特征所在。

黑山在历史上的确与塞尔维亚密不可分。黑山先民曾是塞尔维亚人,但奥斯曼帝国征服的脚步逼近后,塞尔维亚大部逐渐沦陷,唯有黑山凭借地利持续抵抗穆斯林军队,奥斯曼苏丹的大军一直未能拿下这块位置偏僻的山间土地。因此,在奥斯曼帝国横行巴尔干的数个世纪中,黑山大体上保持了政治独立。

正因为如此,黑山成为巴尔干的南斯拉夫人抵抗夙敌奥斯曼的最后堡垒。“沦陷地区”的南斯拉夫人从塞尔维亚腹地、科索沃、波黑和马其顿等地来到黑山,在那里流亡或继续发起对穆斯林的抵抗。

“在千年历史中,黑山一共经历了四个朝代,所有朝代的主要目标都是保持黑山的独立。它们为了实现这一目标付出了很多努力,奉献了自己的一切。最后一个朝代(佩特罗维奇王朝)的最后一位国王(尼古拉一世)通过外交活动,在1878年的柏林会议上成功让黑山正式成为一个被全世界承认的独立国家。”前总统武亚诺维奇如此向我总结黑山追求独立的历史。

“2006年5月21日,黑山通过独立公投再次恢复了独立性,这也成为了黑山历史上特别重要的一个日子,通过它我们再次证明了黑山的历史悠久和价值。”

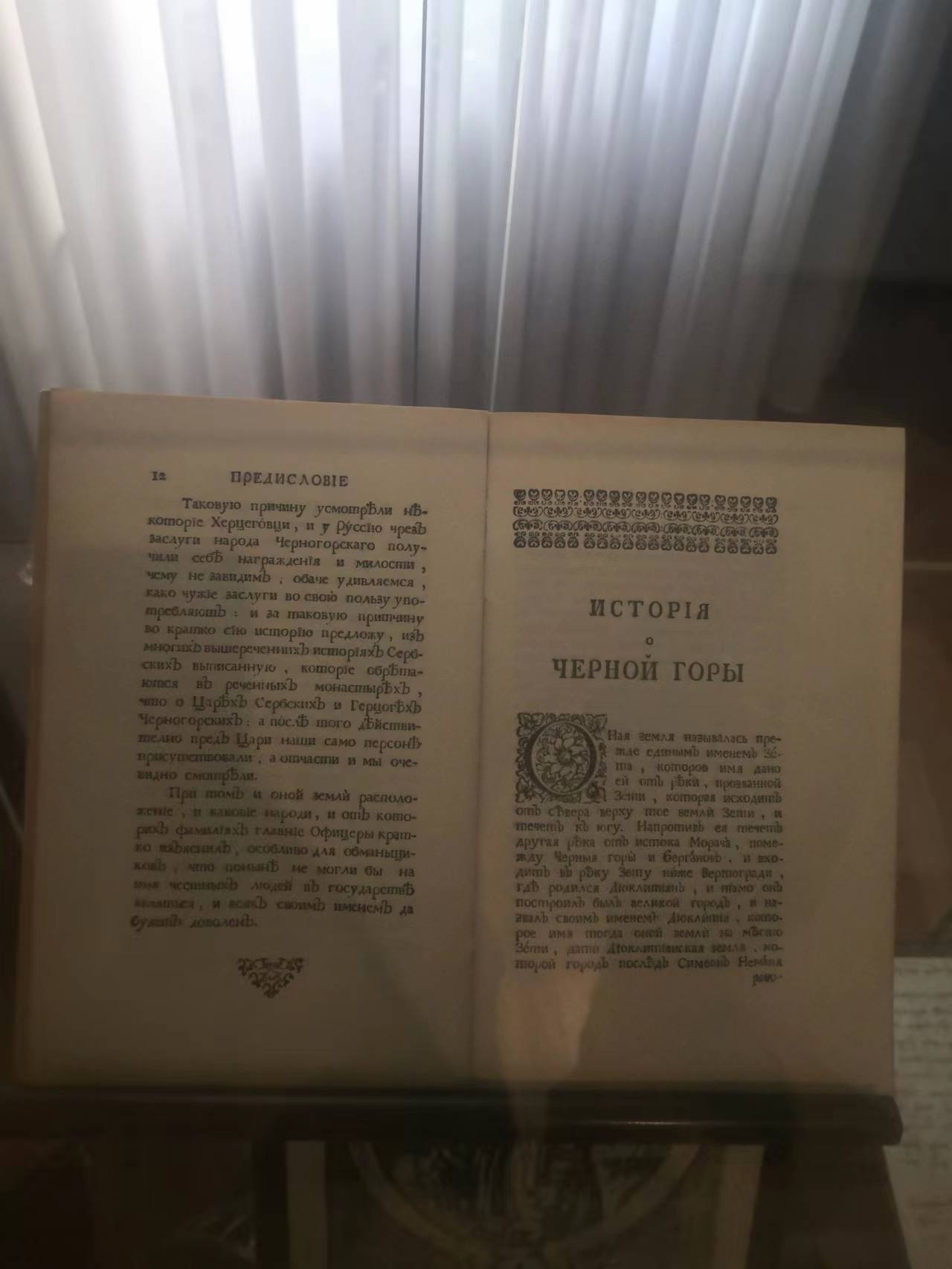

俄语写就的黑山历史。

漫长的追求独立的斗争历史塑造了黑山人的自我认同。在支撑此认同的叙事看来,塞尔维亚固然与黑山有着密不可分的文化、宗教和民族上的联系,但它也是黑山不幸的一大来源。每当塞尔维亚有难,黑山人总是冲在最前列,也总是承受着最大的牺牲。尤其是在塞尔维亚反抗土耳其的数百年斗争史中,黑山人往往起了关键作用。

然而,根据黑山目前的主流史观,受到恩惠的塞尔维亚人并没有领情,至少没有给以同等回报。著名的例子是一战初期塞尔维亚军队与强敌奥匈的血战,经过一番顽强抵抗,塞方军队依然不敌人数和装备均占优势的奥匈军团,计划在英法的协助下转移至希腊的科孚岛。为了掩护这次悲壮的撤退,主要由黑山人组成的后卫部队拼死阻击着追兵,付出了巨大伤亡。最后塞尔维亚人成功撤走,黑山人却不得不再次面对异族占领者的铁蹄。等到奥匈在一战中战败后,塞尔维亚人力图重掌对科索沃的控制。于是不少黑山人又响应贝尔格莱德的号召,举家搬迁到米特罗维察和兹韦钱等科索沃城镇,充当塞尔维亚的“实边”先锋。

更让黑山民族主义者耿耿于怀的是,一战胜利后黑山内部主张南斯拉夫联合的派别占得上风,使得塞族人建立以己为主导的南斯拉夫王国的计划得逞。而黑山充满战斗、牺牲和苦难,并反复被民谣、传说和诗句颂扬的五个世纪历史,就此淹没在了一个南部斯拉夫人的共同国家中。

塞尔维亚方面的叙事却有所不同。他们认为,黑山当时的国王是一个狡猾的投机者,非但没有全力投入兵力与塞军并肩作战,反而在奥军强大的压力下提前退出战场。塞军败退科孚岛后,黑山国王又一逃了之,放任国家被奥地利人完全占领。

黑山人在战场上缴获的奥斯曼旗帜。

其实黑山人一直背负着来自“大哥”塞尔维亚的一些标签。步入中年的米莉亚姆来自波黑塞族共和国首府巴尼亚卢卡(Banja Luka), 她已经嫁到黑山20多年了。尽管极少走出巴尔干,她却讲得一口流利的英语,这是因为她常常在社交平台上结交外国朋友。每周来到大教堂祷告完毕,她还会看看有没有对塞尔维亚东正教传统一头雾水的外国访客,为他们讲解壁画声像的背景知识之余,也顺带“吐槽”自己的丈夫和黑山的生活环境。

波德戈里察最大的教堂——基督救赎大教堂,内壁上的东正教画像。

认识如今的黑山丈夫拉扎尔时,米莉亚姆遭遇了家人和朋友的质疑。巴尼亚卢卡的塞族人久居在城镇之中,又有比较强烈的民族自豪情绪,对惯于山地和乡村生活的黑山人颇有微词。

家人们不理解米莉亚姆为何放着大好的塞族小伙不找,非要钻进黑山的穷乡僻壤,向山谷里的农人投怀送抱。但米莉亚姆早已被眼前英俊的黑山情人吸引,无暇顾及其他。拉扎尔接近190的身高,从有些发旧的照片上看,他的身材相貌十分符合西方旅行作家早年对黑山男人的描写:体型魁梧,双腿修长,深色头发下的面庞粗犷硬朗,却又透着古典英雄式的俊秀。

近百年前,丽贝卡·韦斯特爵士笔下的黑山男人正是如此。他们将希腊式的英俊推向极致,以至于除了英雄气息和极强的自尊心之外别无他物。当然,这些并不都是与生俱来的,是频繁的战争和动荡让一代又一代黑山男人忘却了“世俗尘务”,醉心于冒险、战斗和豪言壮语。

米莉亚姆还记得拉扎尔第一次开车带她兜风的场景。那是一辆租来的雷诺银灰色敞篷车,它掏空了他随身携带的钱包。两人一路从风光旖旎的杜米托尔山区开向科托尔、布德瓦和巴尔等海滨地带。世纪之交的黑山路况远比今日更差,但拉扎尔总是仅靠右手操纵方向盘,左手要么夹着一根燃了一半的自卷烟,要么搁在车舷上,谈笑间便完成各种超车动作。对方激动的脏话飘进车来,他只是回以轻蔑一笑。

俯瞰科托尔峡湾。

“那时我专科学校刚刚毕业,还在幻想着先从事医疗行业赚够钱,然后有朝一日成为到处撰写游记的旅行作家。和这个黑山男人的相识很快把我拉进了婚姻。”她叹了口气说。对浪漫精神的追逐让少女时代的米莉亚姆憧憬着环球旅行,出于同样原因,闪电般的爱情来到时,她发现已无法自拔。

于是米莉亚姆顶住了家里的压力,和拉扎尔一同来到波德戈里察。刚开始的时候,她试图找护理方面的工作,却发现当地的机会并不多,平均薪酬也比巴尼亚卢卡稍低。在上世纪90年代参加了前南内战的拉扎尔脱产已久,学历条件也不理想,一时间难以找到称心的工作。

一段时间过去,米莉亚姆好不容易找到一份医护工作,正准备先做起来,慢慢寻找更好的机会。这时,她的新婚丈夫却突然改变了想法,想回到黑山北部山区的老家生活。

对于塞族人来说,这是一个很不容易的决定,有不小的文化差异需要克服。因为在黑山的一些地方,部落制的残余仍依稀可见。拉扎尔就来自一个这样的村庄,他的家庭世代居住在那里。几次随丈夫回去小住后,米莉亚姆发现,拉扎尔身上的浪漫滤镜逐渐淡去,柴米油盐加速暴露了两人观念上的裂痕。

家务活自然是米莉亚姆顶上,就连需要力气的农活拉扎尔也不愿意过多参与。因为每日机械重复的劳作过于单调,被视为缺乏男子气概和冒险精神。拉扎尔的母亲和留在村里的二姐倒是常常干着农活,不像手生的拉扎尔,无论是给奶牛挤奶还是除草种地,她们都完全能够胜任。

拉扎尔的二姐名叫斯塔娜。按照黑山民间的传统,斯塔娜一般是一些山间农民给家里第二或第三个女儿的常见名字,意思是“停下”,因为父母盼望下一个孩子能是男孩。

然而,同为女性,她们对米莉亚姆却谈不上友善。除了偶尔嘲笑她的农活蹩脚,还会不时给她压力,“建议”她考虑生孩子。米莉亚姆并不想在20岁出头的年纪就为人母,因此总是回避话题。久而久之,婆婆和小姑子变得更加不友好了,村里的女性社交圈也让她感到格格不入。

年轻时的米莉亚姆身材修长消瘦,而体重轻被黑山人认为是一个严重的不足之处。在山区和农村,即便是女性也不应外表瘦弱,她们既要下得厨房,也要能用猎枪驱赶山间野兽。因此文弱的米莉亚姆时常能听到邻里的窃窃私语和品头论足,而且往往都来自女性。当她向丈夫抱怨时,拉扎尔却把这当成女人间不值一提的小戏谑,一笑置之。

米莉亚姆心中开始萌生对丈夫家乡的怨恨,并且投射到了黑山人的生活习惯、口音和观念上。“她们说的绝大部分话我都能轻松听懂,尽管山地口音很重。”米莉亚姆说,“只是会有一些表达方式听起来很别扭。他们现在却煞有介事地称之为什么‘黑山语’,十分可笑。 ”时至今日,她仍然不解黑山语何以从塞-克语中独立出来。

“黑山农村的一些育儿观念更是可笑,还好我们没有孩子。”米莉亚姆说起这个话题的时候脸上挂上了轻松的笑容。

黑山丈夫也曾为自己辩护过。米莉亚姆回忆,拉扎尔常常不满于自己“居高临下的塞族式优越感。”妻子来自城里的生活习惯、更高的文化水平、在前南地区更广的亲戚和熟人网络,这些都让他有些自惭形秽,因为他只是一个黑山北部的农人。

其实,拉扎尔虽是农家出身,却不能说是一个文化水平低下的寻常农人,不然他当年也得不到米莉亚姆的垂青。年幼的时候,拉扎尔就是一个好学的孩子,特别对黑山老人口口相传的历史感兴趣。他会缠着村里老人给他讲几次巴尔干战争、一战和铁托游击队中英勇的黑山战士的故事。稍大一点,父亲和爷爷又教给了他民族史诗《高山花环》,由此他对本民族的历史萌发了浓厚兴趣。尽管那时还是铁托时代末期,此类民族历史叙事至少在官方层面不受到鼓励。

经历了铁托时期的现代化,又在上世纪80年代末和90年代的混乱中被强行拉入全球化时代,拉扎尔的这些家传知识似乎显得有些不合时宜,在生活中也无用武之处,无法让他在面对“城里来的塞尔维亚人”时获得真正平视对方的资本。

“但这些自卑的心绪他不能直接说出来。黑山男人绝不会在妻子面前表现出脆弱,更不能承认自己相比妻子有所不如。”米莉亚姆诉说了自己的观察,“那个村子里有片墓地,里面睡满了一战和二战期间为黑山而死的村里人乡亲,那种自豪感是不能被挑战的。”

虽然个人的情绪绝少流露,拉扎尔常常通过谈论民族身份的方式来传达某种愤懑。在他看来,不管是波黑来的塞族还是黑山本地长居的塞族,都不能真正入乡随俗,把自己当作黑山公民。

有时在争吵之后,拉扎尔会说出这样的话,彷佛两人之间不再是纯粹的亲密关系,两个民族间的恩怨龃龉已然像乌云一样,威压在名为婚姻的围城之上。

“你们塞族人就和那些乌尔齐尼的阿尔巴尼亚人一样,从来没有认同过这个国家。什么都是塞尔维亚的最好,你们为塞尔维亚球队加油,投票给亲塞政党。只看塞尔维亚给人洗脑的电视节目。”

“你们总说我们其实是同一个民族,有同样的源头、同样的语言和同样的宗教。但又如此憎恨我们的生活方式,何必呢?”他有一天对米莉亚姆说,“如果这么看不起黑山,那么分家好了。”

山间飘扬的黑山国旗。

二十多年过去了,如今每日坐在教堂里,米莉亚姆仍然以“他们”开头,向流露出兴趣的外国访客介绍黑山本地人的“奇怪”习俗,并加上两句不算友好的评价。而谈到塞尔维亚的时候,她总是会用“我们”来指代。

无论如何,米莉亚姆口中别扭的塞尔维亚方言已经摇身一变,成为欧洲最年轻的语言。而黑山作为欧洲最年轻的国家,其认同的建构也在近年驶上了快车道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司