- +1

阿摩司·奥兹:欧洲、耶路撒冷与基布兹

奥兹以一位作家的自由之心意识到超越历史冲突和族群界限的必要性,当他在反复思辨当代以色列的政治结构和生活形态时,当他在思量家庭内部的爱与妥协时,我们看到了一位真正的和平主义者和人类主义者。

*文章节选自《12堂小说大师课II:谁在书写我们的时代》(三联书店2023-10)

奥兹

阿摩司·奥兹

以色列当代最重要的作家(节选)

文 | 梁鸿

奥兹是以色列当代最著名、最重要的作家,没有之一,他的文学文本在全世界都有翻译,并且都有很好的评价。他本人在国内经常发表政治评论,关注政治形式,以及具体的政治问题。……在《爱与黑暗的故事》一开头,作者写全家一起去给亲人打电话,里面夹杂着一句成年以后的感叹:“但这不是开玩笑:生活靠一根细线维系。我现在明白……”成年之后,这简单的生活情节背后的沉重和恐惧才被意识到,哪怕是最普通的日常生活,也因战争而变得无比珍贵。

欧洲,不可言说的暗伤

在奥兹的小说中,有一个词必须注意:欧洲。对于以色列人而言,它不是某种知识体系,或某种修养和谋生手段,而是个体生存所面对的实实在在的疼痛。上一代犹太人在欧洲教育中长大,欧洲是他们的“家”,地理意义上的和心理意义上的,那是他们的“应许之地”。但是,在不断的被“清洗”中,“家”变成了敌人,比传统的敌人更彻底。

这是犹太人几千年来流浪史的再次呈现,赖以为家的欧洲遗弃了他们,而希伯来语也并不是他们的母语,他们也无法理解正在以色列兴起的“集体乌托邦主义”。这些接受了欧洲文明的归国以色列知识分子精神上无所归依,既要面对被欧洲遗弃的命运,也要面对“以色列国家主义”的批判。

“我父亲可以读16种语言,讲11种语言,我母亲讲四到五种语言,但他们非常严格,只教我希伯来语。”父亲会16种语言,但都已变得不合时宜,父亲一生只能是图书管理员,那个时候的耶路撒冷,拥有博士学位的老师比要来上课的学生多。而他的希伯来语也经常说错,祖父也是。因为希伯来语也并不是他们的母语。

回到耶路撒冷,这些在欧洲成长的犹太人面临着身份的错位和多重的失落。但是,“在那些年,在我的童年时代,我们从来没有交谈过。一次也没有。一个字也没有。没有谈论过你们的过去,也没有谈论过你们单恋欧洲而永远得不到回报的屈辱;没有谈论过你们对新国家的幻灭之情,没有谈论过你们的梦想和梦想如何破灭;没有谈论过你们的感情和我的感情、我对世界的感情,没有谈论过性、记忆和痛苦。我们在家里只谈论怎样看待巴尔干战争,或当前耶路撒冷的形势,或莎士比亚和荷马,或马克思和叔本华,或坏了的门把手、洗衣机和毛巾”。

“欧洲”,已经变为一个不可言说的暗伤,埋藏于每个人的内心,构成悲伤的一部分。

奥兹于1939 年5 月4 日出生于英国托管下的耶路撒冷。图为耶路撒冷的“ 哭墙”

那么,知识呢?全世界的犹太人都被召唤到以色列,知识是最不匮乏的东西。以色列著名学者,“我”的约瑟夫伯伯,一个身材纤弱的,爱哭的,喜欢高谈阔论、夸大自己重大作用的知识分子,在以色列国,他也享受着特权,却同样是琐碎和世俗的(约瑟夫伯伯一生和阿格农先生进行着可笑的明争暗斗)。在他们的身上,有着受伤者典型的夸张人格。作者用一种杂糅的、略带嘲讽的语言把约瑟夫伯伯身上的矛盾性,把他,以及以他为代表的知识分子在以色列的尴尬处境描述了出来。

知识变得陈腐,耶路撒冷的文化生活带着些做作,并且对于以色列的现实而言,它是苍白而无用的。

圣城耶路撒冷

哪怕再小的一个家庭,都包罗万象,它所折射出的光线通达到无数方向。任何一种历史,无不由个体的命运和痛苦组成。但是,在叙说时,我们总是容易忘掉个人,而去讲述集体,总是容易忘掉个体的悲欢离合,而去讲述必然律。奥兹用一种枝枝蔓蔓的笔触,把家人间的相互凝视和追寻嵌入到历史的最深处,或者,不如说,他让我们看到,正是这些凝视和追寻构成了历史的本质。

“拓荒者”的注视

全人类的痛苦被加载到了耶路撒冷,“父母把四十瓦的灯泡全部换成了二十五瓦的,不光是为了节约,主要是因为灯光明亮造成一种浪费,浪费是不道德的。我们这套小房子总充斥着人权的痛苦……”。漫长的、几千年的隐痛在成立新的国家之时,变为一种小心翼翼要维护的东西,因为那是他们成为一体的唯一象征。这是根本的矛盾。建国是要永久消除这一伤痛,但一旦消除,那统一性和合法性又来自何处?

个人的日常生活变成一种道德生活,首先成为道德禁忌,而他人就是这一道德的监督者和禁忌的缔造者。大家小心翼翼,政治的、集体的要求最终变为自我的道德约束而显示出它的严酷来,所谓的个人空间成为一个必须减弱到无的东西。约瑟夫伯伯的身体为什么会显得那么孱弱、可笑?他的爱国宏论为什么变得苍白无力?母亲对生活的要求为什么变得那么不自信且小心翼翼?父亲所会的16种语言为什么变得多余无用?

因为这背后有一个新人的比衬,这个新人,即“拓荒者”。“拓荒者”,生机勃勃的大地力量,乡村、肉体、体力、劳作,这些新人以他们的无私和健康在新以色列国建构一个乌托邦的、充满未来感的世界。与住在耶路撒冷的那群善于享受的、阴暗的、只会清议的知识分子不一样,在“拓荒者”们所住的基布兹,每个人的道德都是清洁的,他们无私地奉献自己。

以色列的基布兹

“我父亲决定追随著名伯伯和大哥的足迹。就在那里,在紧紧关闭着的百叶窗之外,工友们在灰尘弥漫的公路上挖沟铺设水管。”这是作者习惯性的笔调。当他以庄重的口吻谈到一种理想或知识的时候,随之而来的就是现实生活的形态,当在描述耶路撒冷高雅、陈腐的知识生活时,突然间插入来自“基布兹”的健壮、红润的挤奶女工的广告,形成一种略带讽刺的、矛盾的、双重辩驳的语言(和母亲给他讲故事的语调相仿)。它们之间相互消解,最后,意义变得暧昧,或者虚无。就像他在叙述约瑟夫伯伯的爱国宏论时,同时也让我们看到约瑟夫伯伯那涨红的脸和突然间的世俗化。

在谈论耶路撒冷的知识分子时,奥兹略带讽刺和一种忧郁的情感,谈“基布兹”的生活形态及“拓荒者”的精神构成时,他是谨慎且思辨的。“拓荒者”们以一种生机勃勃的力量建设新以色列国。从零开始,不要历史,不要犹豫,只要行动。所有人都为一个目的劳动,真正的劳动,在荒漠里挖掘前进,在阳光下翻土采摘,阳光、大地,构成一个新的阳刚的以色列,它和耶路撒冷的阴郁刚好构成对立面。

耶路撒冷西墙

新的对立和压抑正在形成。知识与大地,集体与个人,自由与监督,它们之间呈现出哲学和政治上的分歧。敏感的知识分子生活与简朴的乡村生活,苍白、纤弱与健壮、红润之间,互相嘲讽,并形成微妙的冲突和矛盾。

“教育之家在父亲眼中乃无法驱除的严重危险。红色潮流……”接受过欧洲精英教育的父亲,对“红色潮流”有着本能的谨慎看法,他希望我成为约瑟夫伯伯那样的学者和大学教授,坚决反对“我”去基布兹,因为他认为那是一种粗鄙的、没有文化的生活。但作为“以色列国家一代”的“我”,在以色列建国的热潮中成长,生活在耶路撒冷苍白的知识圈,每天又看到公交车上那红润、健壮的挤奶女工广告,在学校接受的也是“希伯来教育模式”(朝着新人和英雄主义方向教育,要求投入到“大熔炉”的集体建设中去,长大后将被送去“基布兹”从事劳动),这样环境下成长的“我”不可能喜欢父亲的生活。

“复兴一代”与“以色列国家一代”,“耶路撒冷”与“基布兹”形成非常实在的对立。这两种身份和两个空间有着天然的分歧和道德上的差异。当面对“建国”“大地”“无私”这样的名词时,所谓的“个人”“知识”“权利”很难抗衡,更何况一个正在成长的少年。

作者的多重讽刺也意味着多重失落。耶路撒冷的生活是不确定的,有着一种让人难以解释的迷惑。奥兹以文学的复杂天性写出了以色列建国时期多重概念、多重元素在普通生活中的交织形态。

“我”要逃避,逃避救赎和复活,逃避父母所失落的但同时却仍然向往着的那个“欧洲”,“我想让一切停止,或者至少,我想永远离开家,离开耶路撒冷,到一个基布兹生活,把所有书和情感都甩在脑后,过简朴的乡村生活,过与大家情同手足的体力劳动者的生活”。

“基布兹”的伦理

“基布兹”在希伯来语里是“聚集”“团体”的意思,现在成为以色列主要的一种集体社区形式,它是在所有物全体所有制的基础上,将成员组织起来的集体社会,没有私人财产。“基布兹”的吃、穿、住、行都是集体安排,孩子过的也是集体生活,由幼教乐园集体抚养,只有傍晚一段时间与父母相聚。“基布兹”在这荒漠之上建造一个个繁茂的绿洲,研发了世界领先的滴灌技术,种植出可供全国食用的农作物和各种各样甜美的水果。在以色列建国过程中,“基布兹”的作用有非常大的象征性。

这是一个什么样的空间?它让我们想到什么?苏联社会主义时期的集体农庄?新中国成立初期的人民公社?在20世纪,人类关于集体主义乌托邦想象的实体,只有以色列的“基布兹”还存在,并且据说以色列的政界上层有相当一部分人来自“基布兹”。

从长远的人类文明来看,在不同时期都会有这样的乌托邦实体出现,它们所出现的契机、承载的想象及在现实中的偏差会被无数学者研究,但是,我更感兴趣的是奥兹在写到“基布兹”时的潜意识及由此造成的独特语感。

“基布兹”在文中出现的很多时刻,都直接构成了对耶路撒冷知识分子生活的嘲讽。这一嘲讽来自两种生活形式本身之间的差异,隐藏在背后的却是:以色列要选择怎样的道路?

耶路撒冷的知识分子以文化式的阴郁保留并传承着犹太民族几千年的痛苦,它是以色列建国合法性的自证,也是以色列历史共同体的想象者和建构者。基布兹的青年则厌恶这些过于冗长而压抑的悲痛,他们以愤怒的原始力在荒漠和强烈的阳光下建构新国。他们自成一体,纯洁无比,为一个共同的目标而奋斗。

毫无疑问,这是一个巨大的乌托邦,是一个几千年处于被遗弃之中的民族的自我救赎,是对“家”极端向往和渴望下的产物。但它究竟意味着什么?是否就是以色列的未来之路?它遮蔽了什么更本质的问题?

奥兹选择了一种自我辩驳式的复杂语式来写。当在耶路撒冷生活时,“基布兹”作为一种全然不同的面貌和美学形态监督着大家的生活,并塑造着耶路撒冷新的道德和生活。但当15岁的“我”来到“基布兹”后,基布兹的面目开始真实,也更加暧昧起来。劳动固然光荣,集体固然昂扬,理想固然纯洁,但是,作为个人的“我”仍然蠢蠢欲动,想寻找个体存在的意义。“我”与尼莉的恋爱是全书中最明朗的色调,个人的情感蒸蒸日上,“劳动”“集体共有”无法阻挡个体思想的诞生。这正是基布兹的矛盾之处。尽管所有的规定清晰而美好,尽管有完善的制度、补贴和相应的考虑,但是,人性本身所具有的“个人”特点仍然无法被规约。

早期的基布兹成员

在《沙海无澜》中,奥兹更是以“基布兹”的生活为核心,书写一个“基布兹”的青年约拿单离开重又归来的故事。约拿单厌倦了“基布兹”,厌倦了平淡的、毫无个人性的生活,蓄谋着离开,他的离去也揭开了“基布兹”内部的诸多问题。奥兹借此对“基布兹”的架构、观念特征和未来性进行了分析。在经历了无数磨难之后,约拿单又回来了,和妻子、妻子的情人和平共处,并获得内心的安静。

约拿单的选择和《爱与黑暗的故事》中的“我”最终背离“基布兹”完全相反。这些看似自相矛盾,其实包含着奥兹真正的思考。奥兹没有以简单的对错、好坏来衡量基布兹在以色列当代精神中的作用和价值,他在写一种生活的形成和内部可能包含的冲突。他让我们看到它形成的过程,它从一个试验到成为一种象征意义的过程。

这甚至可以说是奥兹的政治观点,在此意义上,奥兹经常被认为是有左翼倾向的作家。但我以为,他并非把“基布兹”作为一种理想社会结构来写,而是作为一个可供探讨和分析的问题来写。

奥兹在朗读他的作品(2011)

当代以色列历史学家施罗默·桑德在他颇富争议的历史学著作《虚构的犹太民族》中有一个大胆的论证,他认为“犹太民族”这个词是建构出来的,“他们起初收集了犹太教徒和基督徒宗教记忆中的诸多片段,他们富有想象力地从中建构了一个‘犹太民族’的漫长的连续的谱系”。这一说法引来了无数的批评,但是,有一点很有启发性:人类生活并非全然连续性的和有因果的,也许,都只是一种想象和塑造。

这也正是作家的任务。一个作家不是为历史的必然律提供依据,而是发现溢出历史之外的偶然和不确定。或者,这些偶然和不确定昭示着人类生活另外的可能性。

在这样的思想逻辑中,“我”成为“农业劳动者中的一个蹩脚诗人”,“我”发现了自己对写作和思考的热爱,发现了舍伍德 · 安德森,发现了真正的生活就是自己正在经历的生活,而不是经过过滤和选择的生活,“我认定有损于文学尊严、被拒之文学门外的人与事,占据了中心舞台”。“把我离开耶路撒冷时就已经摒弃的东西,或者我的整个童年时代一直脚踏,但从未弯腰触摸的大地重新带回给我。我父母的困窘生活;修理玩具的夫妇家里总是飘着的淡淡的面团味儿与腌鱼味儿……”

由此,作者重新发现父亲、母亲和他们的世界。虽然,他们一直都在。

……

▼

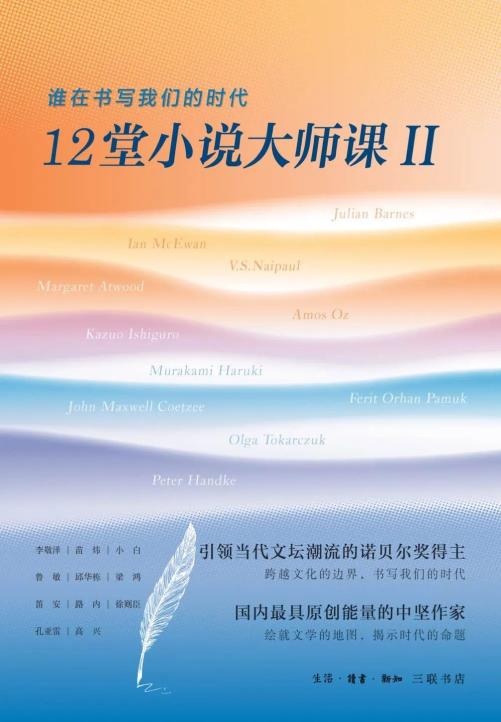

12堂小说大师课II:谁在书写我们的时代

李敬泽 徐则臣 路内 等著

生活·读书·新知三联书店 2023-10

集结李敬泽、苗炜、小白、鲁敏、邱华栋、梁鸿、笛安、路内、徐则臣、孔亚雷、高兴等国内知名作家,讲解巴恩斯、麦克尤恩、奈保尔、阿特伍德、奥兹、石黑一雄、村上春树、帕慕克、库切、托卡尔丘克、汉德克等当代最具影响力的外国小说家。从作家经历与小说文本入手,带领读者深入小说写作的第一现场,捕捉新世纪诺奖作家的创作生态,梳理跨文化写作背后的集体记忆与认同,聚焦女性、家庭、历史、帝国等21世纪的热点议题,重新审视当代人的精神家园,及其背后的激情与荒谬、矛盾与挣扎,进而洞悉文学在当代世界之功用,重新理解我们所在的时代。

原标题:《阿摩司·奥兹:欧洲、耶路撒冷与基布兹》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司