- +1

基督教锡安运动与《贝尔福宣言》——当代巴勒斯坦问题的重要起源

第一次世界大战期间,与奥斯曼帝国交战的英国军队在艾伦比将军的带领下从埃及出发攻入了巴勒斯坦地区。1917年圣诞节前后,英国人夺下耶路撒冷并随即成为了整个地区的主宰。他们如今有足够的能力依照自己的利益、认知与偏见支配这片土地的命运。许多英国人认为自己对于这片“圣地”足够了解,而越是虔诚的基督徒越会认为自己有能力为这片土地做出最好的安排。首相劳合·乔治无疑是其中一员。在艾伦比出征之前,自幼接受宗教教育的威尔士政治家将一本《圣地历史地理》送给了自己的将领。在他看来,这部由神学家乔治·亚当·史密斯(George Adam Smith)撰写的作品在指导巴勒斯坦战局方面要比“陆军部文件格中的任何一份调查报告”都要有效。[1]劳合·乔治的外交大臣阿瑟·贝尔福(Arthur Balfour)同样出身于一个强调“圣经无谬”的福音派家庭。[2]在他的认识中,历史只是“实现神圣目的的工具”。[3]当然,这绝不意味着当时的英国内阁正在依照宗教信仰,而非国家利益进行政治决策。但这样的宗教思想与类似的社会氛围却的确可以为政客们不可告人的殖民利益与荒诞不经的政治决策提供崇高的依据与自洽的逻辑。

当艾伦比的军队令英国基督徒们获得了支配巴勒斯坦“圣地”的权力后,一项原本只存在于想象之中的宗教计划被人们提上了日程——基督教锡安主义(Christian Zionism),依照《新约圣经》的“启示”让犹太人返回所谓的以色列锡安山故土再依照福音派千禧年后论(Postmillennial)的说法在那里改宗而得到“救赎”,并以此契合宗教想象中“基督再临”前那个公正而和平的漫长年代。[4]英国福音派对于犹太人的兴趣在十七、十八世纪中不断发展并于十八世纪末达到了高潮。法国大革命的爆发令福音派群体充满了担忧与恐惧。[5]人们开始更多地谈论着教会的崩溃与末世的降临,而犹太人的复国亦由此成为了许多英国基督徒心中愈发紧迫的事情。[6]

在随后的英法角力中,基督教锡安主义逐渐超出了宗教想象的范畴而同时成为了英国地缘政治与殖民利益的需要。面对先后遭到拿破仑与埃及穆罕默德·阿里政权威胁的巴勒斯坦“圣地”,曾主导鸦片战争的“炮舰外交专家”帕默斯顿开始认为“犹太人有助于支持一个行将崩溃的奥斯曼帝国,并以此在该地区帮助实现英国外交政策的关键目标。”[7]与帕默斯顿关系紧密的沙夫茨伯里伯爵(Anthony Ashley-Cooper, 7th Earl of Shaftesbury)在很大程度上影响了他的看法。[8]犹如基督教锡安主义“教父”一般的沙夫茨伯里伯爵(1801-1885)认为让犹太人在巴勒斯坦“复国”不仅是《圣经》中的预言,同时也是英国政治利益的需要。这样的做法不仅可以使英国在瓜分奥斯曼帝国遗产的“东方问题”上占据更加有利的地位,同时还可以令英国人承担起“上帝选民”的责任并以此进一步塑造人们的民族身份与认同。[9]

由此我们不难发现,基督教锡安主义本质上是一种部分欧洲人与美国人(例如美国第二任总统约翰·亚当斯[10])依照自己的政治利益与宗教偏见尝试对其他民众与土地进行支配的行为。在此过程中,即便是看似“有所收获”的犹太人亦只能沦为殖民野心与宗教狂热的受害者。在沙夫茨伯里伯爵看来,“……犹太人将以更大的规模返回故土并再次成为朱迪亚与加利利的农夫”。但他的初衷依然在于给予这些“依照预言遭受侮辱与鄙视之责罚的人们”以“重生与救赎”的机会:即便犹太人如今依然“低劣而令人憎恶”(low and abhorred),他们依然有资格“在福音荣耀的自由中获得解放”。[11]而帮助犹太人复国、改宗并以此获得救赎的行为正是沙夫茨伯里伯爵眼中基督徒本身获得救赎的重要途径。

也即是说,基督教锡安主义同样是欧洲反犹主义的一种体现:持类似观点的人们依然认为信仰犹太教的人们低人一等并需要“纠正”,而将他们安置在《圣经》中的“应许之地”不仅可以以犹太人为工具帮助基督徒“积德行善”,同时还有助于创造一个彻底摆脱“犹太问题”的欧洲。如今一个重要的问题在于,信仰犹太教的欧洲居民是否真的希望去往一片遥远的土地重建一个于公元一世纪被古罗马人摧毁的国家呢?十九世纪末,“犹太复国主义”思想在犹太人内部激起了一系列反对的声浪。在许多犹太教改革派学者看来,“朱迪亚才是犹太人之家”的观点反而令全世界的犹太人失去了家园。一位奥地利拉比则直截了当地表示:“欧洲便是我们的家园”。[12]同时期美国最具影响力的改革派拉比艾萨克·梅耶·怀斯(Isaac Mayer Wise)更是明确表示:“有关犹太人回到巴勒斯坦的想法并不是我们信条的一部分。我们更相信上帝愿见人世皆为圣地,人类皆为选民。”[13]

除犹太教改革派群体以外,当时的许多极端正统派犹太学者同样会强烈反对“犹太复国主义”计划。在他们极度保守的宗教思想中,犹太人不应在真正的“弥赛亚”到来之前主动尝试结束自己遭到放逐的命运,而是应该一边保持最为传统的生活方式,一边静静等待上帝意旨的到来。在正统派看来,“犹太复国主义”思想正在令犹太人化为一个泯然众人的世俗民族:在拥有同一片土地与同一种语言之后,民族情感将取代经文与戒律而成为犹太宗教的首要依存因素,而这是宗教保守主义者们绝不愿意看到的事情。[14]当然,在一个民族主义思潮方兴未艾的欧洲,宗教身份向民族身份转变并参与政治似乎已成为了一种不可避免的潮流。但即便在相对世俗的犹太政治运动中,“犹太复国主义”依然远非人们的唯一选项。

1897年10月的一天,在立陶宛维尔纽斯一户贫苦工人家的狭小阁楼上,13位不到三十岁的男、女青年代表俄国各地的犹太社会主义团体正式建立了“俄罗斯和波兰犹太工人总联盟”,简称“崩得”(Bund,工会或联合会)。该团体旨在团结俄国境内全体犹太裔劳动人民的力量以建立一个崇尚自由与民主的社会主义国家。崩得在不到两年的时间里吸引了数千名犹太工人与知识分子的加入并由此成为了沙皇统治下规模最大的工人社会主义政党。[15]在崩得看来,犹太人将与其他族群一样在一场社会主义革命中获得真正的解放,而欧洲根深蒂固的反犹主义问题亦只能在这样的革命中连同其他经济、政治与民族压迫问题一同得到解决。由此,“犹太复国主义”思想成为了多数犹太社会主义者眼中消极逃避问题的表现并因此受到了激烈的批判。崩得在自己选举海报上发出了这样的呼喊:“我们住在哪里,哪里便是我们的国家!”[16]

然而正是在崩得成立的同一年里,认为两千年前的“锡安山故土”才是自己国家所在的犹太复国主义者们同样发出了自己的最强音。1897年8月29日至31日,在远比维尔纽斯小阁楼更加华丽的瑞士巴塞尔城市赌场音乐厅(Stadtcasino)中,二百余名身着礼服大衣与白色领带的犹太复国主义团体代表在近二十名同样衣着华丽的女性观察员的陪同下与二十余名来自欧洲各地的媒体记者的见证下历史性地召开了第一次锡安主义代表大会。

会议的召集者、“现代锡安运动之父”西奥多·赫茨尔(Theodor Herzl)是一名来自匈牙利的犹太裔记者。作为一位自幼沉浸在德语文化圈中的现代资产阶级知识分子,赫茨尔对于音乐、戏剧与诗歌的了解要远远超过犹太宗教本身。然而在一个反犹主义日益猖獗的欧洲,先后在维也纳与巴黎生活、工作的赫茨尔依然不得不时时面对犹太身份为他本人及其他犹太人带来的困扰。在民众政治与反犹主义日渐结合的年代,他在法国亲眼见证的“德雷福斯事件”(Dreyfus affair)依然只是整场危机的冰山一角。[17]赫茨尔有足够的理由相信,犹太人无法融入欧洲社会的原因并不在于他们缺乏意愿,而在于他们永远无法被这里的人们,一群在民族主义与民众政治氛围中变得愈发狂热的人们所接纳。于是,继续与反犹主义斗争或竭力证明其荒谬的努力成为了赫茨尔眼中的徒劳。他由此提出了另一种方案——将犹太人团结一处并以民族主义的方式回应民族主义的问题。赫茨尔至此发出了那声著名的呼喊:“我们是一个民族,同一个民族!”且这样的民族需要一个属于自己的国家。[18]

1896年,赫茨尔将自己的思想凝聚成为了一本言简意赅且极具动员力的著作——《犹太国》(Der Judenstaat)。他首先在书中依照自己的理解再次说明了“犹太问题”的无解之处,并随之阐述了犹太人作为一个民族集体出走、建立国家的必要性。但这并不是《犹太国》的独到之处,赫茨尔真正的创举在于,他为“犹太国”的建立提供了一整套细致而清晰的方案——在伦敦建立一家受英国法律管辖与保护的股份制犹太特许公司。“犹太公司将部分参照大型土地收购公司的模式建立,它或许可以被称为犹太特许公司,但它无法行使主权,且并不局限于纯粹的殖民工作。” 赫茨尔甚至还初步估算了公司的资本数额——一亿马克,或五千万英镑。[19]与此同时,犹太复国主义者们还将建立统一的社会团体并逐步推进移民计划,直到“犹太国”最终建立。至于移民的步骤,赫茨尔的说法同样非常明确:“我们不会离开旧的家园,直到新的家园做好迎接我们的准备……如今已陷入绝望的人们将最先离开,穷人紧随其后,生活优渥的人们次之,最后则是富人。”[20]

我们刚刚阅读到的并不是一部殖民火星的科幻小说,而是一项切实存在的移民计划。这正是一切问题的关键所在。赫茨尔眼中的目的地并不是无人居住的火星,而是奥斯曼帝国治下的巴勒斯坦。赫茨尔的确在《犹太国》中给出了两个选项,巴勒斯坦或阿根廷。但巴勒斯坦,“我们永远难忘的历史家园”无疑才是他心目中的最佳选项。在赫茨尔看来,犹太人依然不愿离开欧洲的原因是“因为他们不知道可以去向哪里”,而如今“我们正在向他们指明通往‘应许之地’的道路”。[21]

但这并不是事实。赫茨尔不愿看到或有意忽略的是,在十九、二十世纪之交,沙皇俄国统治下那些真正对欧洲感到绝望的犹太人已经开始了移民。数以百万计的东欧犹太移民并没有选择“回归”巴勒斯坦,而是去向了美国“新世界”。[22]至于奥斯曼帝国治下的巴勒斯坦,这里当时正生活着数十万世居于此的阿拉伯人,他们占据着整个地区90%的人口与99%的土地。[23]然而在一个帝国主义与殖民思想横行的年代,赫茨尔甚至不屑于提及这些事实:“我们应该在那里(巴勒斯坦)加筑一道欧洲对抗亚洲的壁垒,一处文明对抗野蛮的前哨站。”[24]这几乎已是他的全部态度。

《犹太国》一经发表后毁誉参半。赫茨尔的观点在犹太人内部收获了大批追随者却也同时引发了巨大的争议。如前文所述,在包括极端正统派、宗教改革派与社会主义者等观点迥异的犹太人群体中,反对犹太复国主义的声浪此起彼伏。但即便如此,赫茨尔的计划依然取得了重要的进展。在1897年8月29日的瑞士巴塞尔城市赌场音乐厅中,赫茨尔向第一次锡安主义大会的代表们与众多欧洲记者郑重宣告:“我们希望为犹太人的家园奠定基石,这座家园必将成为犹太民族的庇护所。”[25]在整篇演说中,赫茨尔未提及半句世代居住在巴勒斯坦并占据着人口绝大多数的阿拉伯人或穆斯林群体,但他的确向与会来宾与媒体记者提及了基督徒:“……犹太人的定居同时将必然改善近东地区基督徒们的处境。”这是赫茨尔一以贯之的策略。他从来不会掩饰锡安主义对于欧洲强权与基督教群体的依附。

阿妮塔·夏皮拉教授(Anita Shapira)对此进行过清晰的总结:“赫茨尔相信欧洲的人性与进步,并认为欧洲人一方面希望赶走自己身边的犹太人,而另一方面却也会人性地帮助他们建立自己的国家。”[26]事实上,赫茨尔对于欧洲反犹主义者们希望“赶走犹太人”一事的妥协与接受本身即潜藏着巨大的危险。赫茨尔与反犹主义者们一样认为欧洲并不是犹太人的家园——纵然这是包括崩得在内的社会主义者们与众多宗教改革派学者们极力反对的观点。赫茨尔相信具有人性的欧洲人会将犹太人送去巴勒斯坦,但他无法预见到的是,一些泯灭人性的欧洲人却在四十年后将他们送去了奥斯威辛。而那些遭遇悲惨命运的犹太人们又有谁不会认为,他们即将被纳粹分子驱离的地方才是自己真正的家园呢?

如果依然有人荒谬地认为解决民族压迫,以及其他种种结构性压迫的最佳方案在于逃离,就好像法西斯主义永远不远蔓延一样,那么逃离的目的地至少亦不应是奥斯曼帝国治下数十万阿拉伯人与数万当地犹太人世代居住并和平相处已久的巴勒斯坦。赫茨尔与其他锡安主义者们认为自己找到了欧洲“犹太问题”的最优解,但事实上,他们并不是在解决问题,甚至亦不是在逃避问题,而是在转嫁问题并制造新的问题。

但无论如何,赫茨尔依然找到了志同道合的伙伴与犹太人以外的基督教朋友——在他眼中代表着欧洲人性与良知的人们。那些提倡依照《圣经》“启示”将犹太人迁移至巴勒斯坦以便在“基督再临”前同时救赎犹太人与基督徒的福音派锡安主义者成为了赫茨尔最好的朋友。他们出于不同的初衷制定了一套相同的计划,而相同的计划才是赫茨尔最为看重的事情。于是,在1897年的第一次锡安主义代表大会上,人们发现了三位基督徒的身影,其中便包括英国驻维也纳使馆、牧师、赫茨尔的挚友威廉·赫克勒(William Hechler)。早在赫茨尔写下《犹太国》的十二年前,赫克勒便已经出版了一本宣扬依照《圣经》“启示”将犹太人重新安置在巴勒斯坦的神学作品。[27]如今在读到《犹太国》后,他兴奋地告诉英国驻维也纳大使:“预言中的运动出现了!”[28]

赫克勒很快与赫茨尔取得了联系并邀请他来到了自己的公寓。后者在日记中详细记载了此次会面。在踏入了一个从地面到天花板均堆满了书籍的房间后,赫茨尔惊奇地发现,这里“全都是《圣经》”。赫克勒随后取出了一张足以铺满整个地面的巴勒斯坦军用地图。“我们已经为你准备好了!”。赫克勒欣喜地在地图上为赫茨尔指示着犹太人应该在哪里建立新的圣殿。在会面的结尾,赫克勒又用风琴为赫茨尔热情演奏了一首由他自己创作的锡安主义歌曲。[29]现代而世俗的赫茨尔原本绝无可能与眼前这位“过于虔诚”的英国牧师产生太多共同语言。事后,他在日记中写道:“我认为他(赫克勒)是一位具有收藏家风格的天真的梦想家。然而他天真的热忱中总有一些迷人之处,当他为我唱那首歌的时候,我的感觉尤为明显。”[30]这又何尝不是二人身后两个群体的缩影呢?犹太人中的复国主义者与基督徒中的千禧年主义一边各说各话,一边因一项共同的计划相互吸引并结为了朋友,而在合作的过程中,他们不过只是彼此眼中实现自己目的的工具,天真的工具。

赫克勒随后成为了赫茨尔沟通欧洲主流与上流社会的桥梁。第一次锡安主义大会的召开无疑标志着二人的计划已经取得了重大的突破。在赫茨尔于1904年因心脏问题早逝之前,他得到了许多向各地当权者推销锡安计划的机会,这些人中不仅包括英国政客、巴登大公,甚至还有德皇威廉二世本人。然而所有人中最为重要的一位依然当属赫茨尔眼中真正“有能力一手决定锡安主义命运”的统治者——实际控制着巴勒斯坦地区的奥斯曼苏丹阿卜杜勒·哈米德二世,青年土耳其党革命前的最后一位大权在握的苏丹。

1896至1902年之间,赫茨尔曾五度前往伊斯坦布尔向奥斯曼帝国政要推销自己的计划。在此过程中,他的确得到了一次面见苏丹的机会。然而无论赫茨尔释出怎样的条件与愿景,奥斯曼当局都没有任何理由出卖国家的主权并进一步加剧国内本已无比复杂的民族问题。阿卜杜勒·哈米德二世一面礼貌地接见了自己的客人,一面警觉地向臣僚们表示,政府必须同时在国内与国外尽最大努力阻止锡安主义者们的移民计划。[31]为了宽慰忧心忡忡的官僚们,苏丹表示自己“了解他们的邪恶计划,并将在保护自己的犹太臣民的同时,与那些对巴勒斯坦充满幻想的犹太人为敌”。[32]在奥斯曼外交部门的努力下,锡安主义运动始终未能得到西方列强的公开支持。赫茨尔的计划至此陷入了困境。1899年,美国纽约方面的锡安运动领袖便曾抱怨道,自己的组织如今不仅很难吸纳新成员,同时甚至很难留住老成员。[33]这便是锡安运动第一段故事的结局。1904年7月2日,年仅44岁的赫茨尔在弥留之际依然满怀希望地向赫克勒嘱托道:“代我向巴勒斯坦问好。我将我的心血给予了我的民族。”[34]

赫茨尔未能亲眼见证锡安运动取得突破性进展,但以色列国随后的建国史却的确处处印证着他的先见之明。锡安运动成功的原因并不在于赫茨尔的计划要比同时期其他犹太群体的观点更加正确,而只是在于这场运动的确如《犹太国》所指明的那样得到了西方大国极其必要的支持。赫茨尔所代表的犹太锡安主义与赫克勒所代表的基督教锡安主义的确结成了奇怪的联盟,但这样的联盟仍不足以推动整个计划取得实质性进展。但十余年后,在英国当权者怀揣着国家利益与殖民野心加入了这样的联盟之后,一切都将发生改变。

1917年年底,当艾伦比的埃及远征军即将为英国人民献上耶路撒冷作为圣诞礼物之际,首相劳合·乔治与外交大臣阿瑟·贝尔福对即将被英国军队全面占领的巴勒斯坦地区做出了一项新的安排。劳合·乔治与阿瑟·贝尔福均会如过去的沙夫茨伯里伯爵一样将福音派信条与英国海外利益自洽地绑定一处。劳合·乔治曾经表示:“在我过去就读的学校中,我所学到的犹太历史要远远多于我自己的土地。我可以为你们列数全部的以色列国王,但我怀疑自己甚至叫不出六位英格兰国王的名字,威尔士国王还要更少……”[35]而在一战仍在进行之时,身为英国首相的劳合·乔治在自己的宗教信仰与古代历史知识中融入了国家利益的考量。

盘踞埃及的英国人若想保证苏伊士运河的安全则必须将河道东侧毗邻西奈半岛的巴勒斯坦地区牢牢掌握在自己手中——或至少不能将其直接交给阿拉伯人。此外,巴勒斯坦海岸上的海法与阿卡两座良港已在《赛克斯-皮科协定》中被涂成了代表英国核心利益的红色,这是英国人志在必得的地中海港口。而同样重要的是,如劳合·乔治日后亲述,在解决战时的一些重要问题时,“俄国与美国的公共意见将扮演极为关键的角色。而我们当时有一切理由相信,在这两个国家中,犹太人对我们的态度是敌对还是友善将为事情的结果带来极大的不同”。[36]至此,拥抱锡安运动成为了劳合·乔治与他的外交大臣贝尔福眼中足以同时解决上述一切问题的答案。

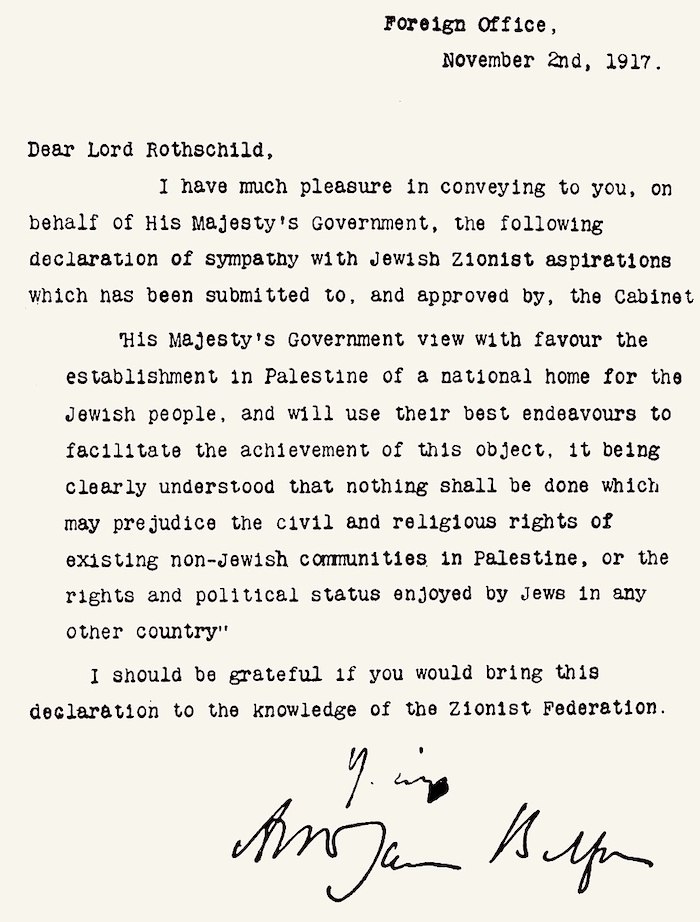

贝尔福宣言

1917年11月2日,贝尔福向积极支持犹太复国主义运动的英国犹太裔银行家兼政客沃尔特·罗斯柴尔德男爵(Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild)发去了一封信件,并委托他将信件内容转达给一个名叫锡安主义联盟的组织。信件的正文部分内容言简意赅:

“英王陛下政府赞成在巴勒斯坦为犹太人建立一个民族家园(national home)并将全力促成该目标的实现。需要明确的是,任何行为均不得损害巴勒斯坦现存非犹太社群的公民与宗教权利,以及其他国家犹太人的权利与政治地位。”[37]

无论这份《贝尔福宣言》中所谈及的犹太人“民族家园”含义多么模糊,或附带的条件多么“苛刻”,锡安主义者们至此都得到了他们梦寐以求的承诺:即将实际控制巴勒斯坦地区的英国人已为他们的移民计划亮起了绿灯,而具有无限可能的“民族家园”自然可以在时机成熟后化为一座民族国家。至于宣言后半段看似义正言辞的条件,其荒唐之处令人震惊。伦敦当局并非不清楚“公民与宗教权利”与“政治地位”之间的区别,只是他们只愿将后者许诺给其他国家的犹太人。而即便这样的许诺亦只是英国人的一厢情愿:当其他国家的反犹主义者们意识到犹太人的民族家园正如他们所认为的那样不在欧美而在别处时,他们的反犹情绪究竟是会有所收敛还是会变本加厉呢?英国人又能对此负起怎样的责任呢?

而这仍不是最为关键的问题。依照《贝尔福宣言》的说法,只要锡安主义者们愿意保障“巴勒斯坦现存非犹太社群”的基本“公民与宗教权利”,那么他们便可以再无顾虑地移民到这片所谓的“故土”,一片他们中绝大多数人从未踏上过的土地——而不必再去顾忌巴勒斯坦原住居民们的任何看法。“巴勒斯坦非犹太社群”,这样的称呼就如同将伦敦居民称为“非威尔士人”一样荒谬。在英国政府看来,占据着巴勒斯坦地区90%以上人口的阿拉伯穆斯林与基督徒不配拥有任何独立的称呼,且正在前线上与英军并肩作战的谢里夫侯赛因家族与他们所代表的阿拉伯民族主义者们不配在巴勒斯坦问题上拥有任何话语权。执行内阁决议的外交大臣贝尔福绝非没有意识到阿拉伯人的存在,他只是毫不在意。两年后,贝尔福在写给同僚的信中留下了一段令人触目惊心的文字:

“关于巴勒斯坦,我们甚至没有计划在形式上征求当地现有居民们的意愿……四个大国均拥护锡安主义。无论是对是错,是好是坏,锡安主义都源于悠久的传统、现实的需要与未来的希望。其重要性要远远大于现居于这片古老土地上的七十万阿拉伯人的意愿与偏见。在我看来,它是正确的……”[38]

大国利益、宗教偏见与锡安运动就这样牢牢绑定在了一起并最终形成了一股无可抗拒的力量。三者之中,由赫茨尔开启的锡安运动本身反而成为了一项从属因素。劳合·乔治与贝尔福所信奉的并不是赫茨尔的《犹太国》,而是沙夫茨伯里伯爵更早提出的那套理论,即无论犹太人本身有何看法,让他们在巴勒斯坦“复国”都是基督教千禧年主义信条与英国现实利益的需要。英国人的确受到了锡安运动的诱惑,但在《贝尔福宣言》发布之际,他们已经做好了被任何锡安运动领袖诱惑的准备。

注释:

[1] George, D. L. (1934). War Memoirs: Volume II. London: Odhams Press. 1090.

[2] Lewis, D. M. (2010). The Origins of Christian Zionism. Cambridge University Press. 4.

[3] 转引自Sizer, S. (2012). The Road to Balfour: The History of Christian Zionism. The Balfour Project.

[4] Clouse, R. G. (Ed.). (1977). The Meaning of the Millennium: Four Views. InterVarsity Press. 117-143.

[5] Lewis, D. M. (2010). 37-38.

[6] 在此方面,詹姆斯·比切诺于同时期发表的一系列作品极具代表性与影响力。例如Bicheno, J. (1794). The Signs of the Time; Bicheno, J. (1807). The Restoration of the Jews.

[7] Lewis, D. M. (2010). 185.

[8] Hodder, E. (1886). Life and work of the seventh Earl of Shaftesbury. Vol. I. London. 310-311.; Hyamson, A. M. (1918). British projects for the restoration of Jews to Palestine. Publications of the American Jewish Historical Society (26), 127-164. 138.

[9] Lewis, D. M. (2010). 188.

[10] 约翰·亚当斯 (1735-1826)曾表示自己“由衷希望看到犹太人作为一个独立民族重新回到朱迪亚(Judea)”。他同时认为犹太教是一种时代错误且犹太民族终将改信基督教。详见Jews in America: President John Adams Embraces A Jewish Homeland(1819),文章见于jewishvirtuallibrary.org.

[11] Shaftesbury. E. (1839). State and Prospects of the Jews. Quarterly Review. 63. January-April (1839). London. 93-107. 102; 105. 原文为匿名文章,有关作者为沙夫茨伯里伯爵的论述请参考Hyamson, A. M. (1918). 137.

[12] 相关引用请参考Pappe, I. (2017). Ten myths about Israel. Verso Books. Chapter 3.

[13] Weinman, M. (1951). The Attitude of Isaac Mayer Wise toward Zionism and Palestine. Critical Studies in American Jewish History. 5.

[14] Kedourie, E. (1961). Nationalism. Hutchinson, London. 76.

[15] Brumberg, A. (1999). Anniversaries in conflict: On the centenary of the Jewish Socialist Labor Bund. Jewish social studies, 5 (3), 196-217. 196-197.

[16] https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Bund

[17] 1894年,法国犹太裔军官阿尔弗雷德·德雷福斯被错误指认为向德国泄露情报并因此蒙受冤狱,整个事件随后在法国国内引起了激烈的争论并几乎令整个社会陷入分裂。

[18] Shapira, A. (2012). Israel: A history. Brandeis University Press. 16-22.

[19] Herzl, T. (1988). The Jewish State (Der Judenstaat), translated by Sylvie d’Avigdor. Dover Publications. 98.

[20] Ibid. 83.

[21] Ibid. 155.

[22] Shapira, A. (2012). 20.

[23] Shlaim, A. (1988). Collusion across the Jordan: King Abdullah, the Zionist movement, and the partition of Palestine. Columbia University Press. 2.

[24] Herzl, T. (1988). 96.

[25] 西奥多·赫茨尔在第一次锡安主义大会上的演说全文英文版请见 https://zionism-israel.com/hdoc/Theodor_Herzl_Zionist_Congress_Speech_1897.htm

[26] Shapira, A. (2012). 18.

[27] Hechler, W. H. (1884). The Restoration of the Jews to Palestine.

[28] Patai, R. (1960). The Complete Diaries of Theodor Herzl. The Theodor Herzl Foundation. 310.

[29] 有关赫克勒与赫茨尔会面的全过程请见Ibid. 311-313.

[30] Ibid. 312.

[31] Öke, B. K. (1980). Zionists and the Ottoman Foreign Ministry during the Reign of Abdulhamid II (1876-1909). Arab Studies Quarterly, 364-374. 364.

[32] 转引自Ibid. 366.

[33] Feinstein, M. (1965). American Zionism 1884-1904. Herzl Press. 150.

[34] Elon, A. (1975). Herzl. Holt Rinehart and Winston. 400.

[35] 转引自Sizer, S. (2004). Christian Zionism: Road-map to Armageddon?. Wipf and Stock Publishers. 62.

[36] George, D. L. (1939). Memoirs of the peace conference (Vol. 2). Yale University Press. 724.

[37] 《贝尔福宣言》信件原文请见https://en.wikisource.org/wiki/Balfour_Declaration

[38] Ingrams, D. (Ed.). (1972). Palestine Papers, 1917-1922: Seeds of Conflict. John Murray. 73.

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司