- +1

洞天寻隐·学林纪丨《五台山圣境全图》的地理信息再现

本文原刊于《文津学志》第17辑(2021年12月),原题为《格隆龙住刻<五台山圣境全图>地理信息再现方式研究》;澎湃新闻经授权转载。

一、舆图再现方式研究的基本思路

舆图是中国古代以传达和展示地理信息为目的制作的一类图档,其中山川名胜舆图以名山大川、风景胜地等基于自然环境的人文景观为表现对象。而厘清包括山川名胜舆图在内的中国传统舆图如何以图像载体再现地理信息,是对其进行深入研究的前提之一。以往多基于科学技术史方法探讨舆图的“科学性”,且倾向于参照现代地图标准考察其再现方式的客观精准程度,甚至以之作为评价舆图价值的核心标准[1]。近期已有学者对这种研究思路提出质疑,并以舆地图和城图为例,试图重新论证舆图的绘制思路[2]。

笔者认为,理解包括山川名胜舆图在内的中国传统舆图的再现方式,需要在厘清其所依据的定位框架模式基础上,考察其对地理信息的筛选和组织方式。

舆图要实现其传达和展示地理信息的功能,就必须基于舆图生产者[3]和接受者共同认可的一套图式共识确定的定位框架模式绘制。一张舆图的定位框架模式由主要定位标志物及它们间的关系确定。以城图为例,嘉靖三年(1524)纂修《嘉靖上海县志》[4]中的《上海县市图》绘制于上海县城城墙修筑之前,所以用黄浦江和与黄浦江垂直的方浜、肇嘉浜等多条河道作为定位标志物,这些定位标志物间呈现出一种方格网的关系。而在城墙修筑完成后历代地方志中的上海县城图,如清嘉庆十九年(1814)纂修《嘉庆上海县志》[5]中的《县城图》,就改以城墙为定位标志物,并将现实中不规则但无明显转角的城墙形态绘制为圆形,其它地理信息均依据其与定位标志物的相对关系绘制。由于定位标志物选择和对定位标志物间关系的抽象方式不同,发展一脉相承的上海县城被绘制为方形和圆形两种完全不同的县城轮廓。

舆图还需要在上述定位框架模式的基础上,将需要传达的地理信息组织成一套主次关系明确且相互依存的系统。这套系统是舆图生产者对信息整理后的结果。根据绘制意图,对计划绘入地图的地理信息进行筛选和组织,不仅对传统舆图,即使对现代地图也是适用的。然而,这种组织过程不是全然客观的,其与舆图生产者的主观意图和再现手段密切相关。除了绘制意图外,以图像方式对信息进行组织离不开图像表达方式的传承和流变,这种传承不限于舆图之间,也涉及到其他绘画门类,如山川名胜舆图与中国古代山水画传统之间的关系是显而易见的。

本文试图在上述学术思路指导下,对格隆龙住刻《五台山圣境全图》进行详细解析,以此切入对传统山川名胜舆图地理信息再现方式的探讨。

图1 格隆龙住刻《五台山圣境全图》(美国国会图书馆藏B本)

二、格隆龙住刻《五台山圣境全图》再现方式的基本问题所在

格隆龙住刻《五台山圣境全图》是表达清代五台山全貌的重要图像,初刻版由当时五台山慈福寺喇嘛格隆龙住主持,完成于清道光二十六年(1846)。目前所见基于初刻版的印本有3本,中国国家图书馆藏素印本1本、美国国会图书馆藏有损毁的素印本1本(以下简称A本)、手工上色印本1本(以下简称B本)。除了初刻版印本外,目前存世尚有多幅摹刻版印本。如中国国家图书馆藏基于清同治十三年(1874)摹刻版印本[6](手工上色)、日本东洋文库藏摹刻时间不详的摹刻版印本(手工上色,有“丰润端家”于“光绪癸卯夏五月初六日”的题签,可知装裱时间不晚于1903年)。相较于初刻板,摹刻版明显较为粗糙,且地理信息标注较初刻板少了很多。由于先前以美国国会图书馆藏B本为核心研究版本展开的研究相对充分[7],故本文也以此版本为主要研究底本,此版本未尽之处参照国图藏A本等初刻本,并参考其他诸版本。

格隆龙住刻舆图全景展现了五台山的基本地貌和相应景点,并在其中穿插了帝王巡行、宗教仪式和日常生活场景,以及部分超自然的宗教图景,除具有舆图属性外,也兼具宗教画、纪行画和风俗画的特征。图中所标注地理信息已得到学者重视,但相关研究由于缺乏对其地理信息再现方式的深入探讨,以至于对一些局部矛盾之处难以得出令人信服的解释。如田萌认为:“从测绘角度来说这幅图的方向并不明确,也不像其他舆图那么好确认,……图的最中心为台怀镇塔院寺,……图上部最左为‘南台’。同时有一个很小型的用城墙圈起来的城,注文为‘五台县’,而现实情况是台怀在今天五台县东北。”[8]贾富强对这种构图方式解释如下:“除南台外,其余4座台顶的顺序及方位与五台山地理环境大致相同。即便南台的实际方位与现实不符,也不会对图的实用性产生太大影响,这是因为制图者将南台与其余4台并列是有意之举,一来可以突显5个台顶,增强读者观感;二来可以处理南台方位偏远问题,保证台怀寺庙群处于地图中央位置。”[9]贾富强的讨论涉及到格隆龙住刻《五台山圣境全图》的再现方式,认为作者基于图像表达的原因,调整了南台的位置。但既言“调整”,应默认此舆图绘制存在初始的观察位置,也就是从台怀佛寺建筑群南侧北望的俯瞰视点。而田萌对“五台县”标注位置的质疑,实际也是基于与贾富强相似的观察位置认知提出的。

这种观察位置认知的来源是占据舆图核心位置的台怀佛寺建筑群画法:塔院寺的大白塔位于画面中部偏左下方,是舆图画面的视觉焦点。塔院寺后为显通寺,再后为菩萨顶。在这一系列佛寺的右侧从前至后分布着罗睺寺、圆照寺、广化寺和慈福寺。由于台怀佛寺建筑群是舆图的核心部分,所以各佛寺的布局都刻画详尽。这些佛寺今天大都保存完好,从图中布局可以判断,舆图采用从台怀南侧北望的俯瞰视点绘制台怀佛寺建筑群,并无异议。然而,绘制台怀佛寺建筑群所用的观察位置一定是整幅舆图所选用的定位框架模式吗?这一点需要进一步研究才能确定。而这实际是理解格隆龙住刻《五台山圣境全图》再现方式的基本问题所在。

三、舆图定位框架模式再探讨

由于台怀佛寺建筑群在舆图中的中心地位,其作为格隆龙住刻《五台山圣境全图》的定位标志物无可争议。但关键是,整个舆图的定位框架模式是否只依靠台怀佛寺建筑群这一个定位标志物确定?是否还有其他定位标志物的存在?

五台山之得名是因为以方位命名的五座台,即东台、北台、中台、西台和南台,从中唐莫高窟159窟壁画开始[10],五座台(部分图像简化为三座)就是五台山图像的标配。在现存五台山图像中,既有五座台依各自方位排列的图式,如《永乐大典》中取自早期方志的《五台县图》中所绘五台山示意图像[11];也有五座台从右到左接近平行排列的图式,如莫高窟第61窟西壁的五代壁画《五台山图》[12]。但两类图式方式均赋予五座台突出的地位。格隆龙住刻《五台山圣境全图》中五座台的图式与莫高窟第61窟西壁《五台山图》类似,虽稍有位置错落但基本为从右往左平行排列的方式,其在整个舆图中的可辨识度仅次于台怀佛寺建筑群。然而,突出并不一定意味着其为定位标志物,还需要考察其与台怀佛寺建筑群乃至其他地理信息的关系。

格隆龙住刻《五台山圣境全图》中五座台从右到左的排列顺序是东台、北台、中台、西台和南台,恰恰与莫高窟第61窟西壁《五台山图》中五座台的排列顺序相同。中台居中体现了一种中轴对称的纪念性构图,格隆龙住刻《五台山圣境全图》的中台下面是台怀佛寺建筑群,进一步强化了这种纪念性,而莫高窟第61窟西壁《五台山图》作为窟中文殊菩萨像的背景,直接以“万菩萨楼-大圣文殊真身殿-中台之顶”形成具有强烈对称感的中轴线。然而,简单将舆图中五座台的排列方式当成为了图面仪式感而对现实场景的扭曲也是不合适的,因为从名称上可以对应的东台与西台,以及南台与北台,都不处于以中台为轴的对称位置。而五座台从右到左排列顺序的原因,恰恰需要从五座台在五台山的现实地理位置关系中寻找。

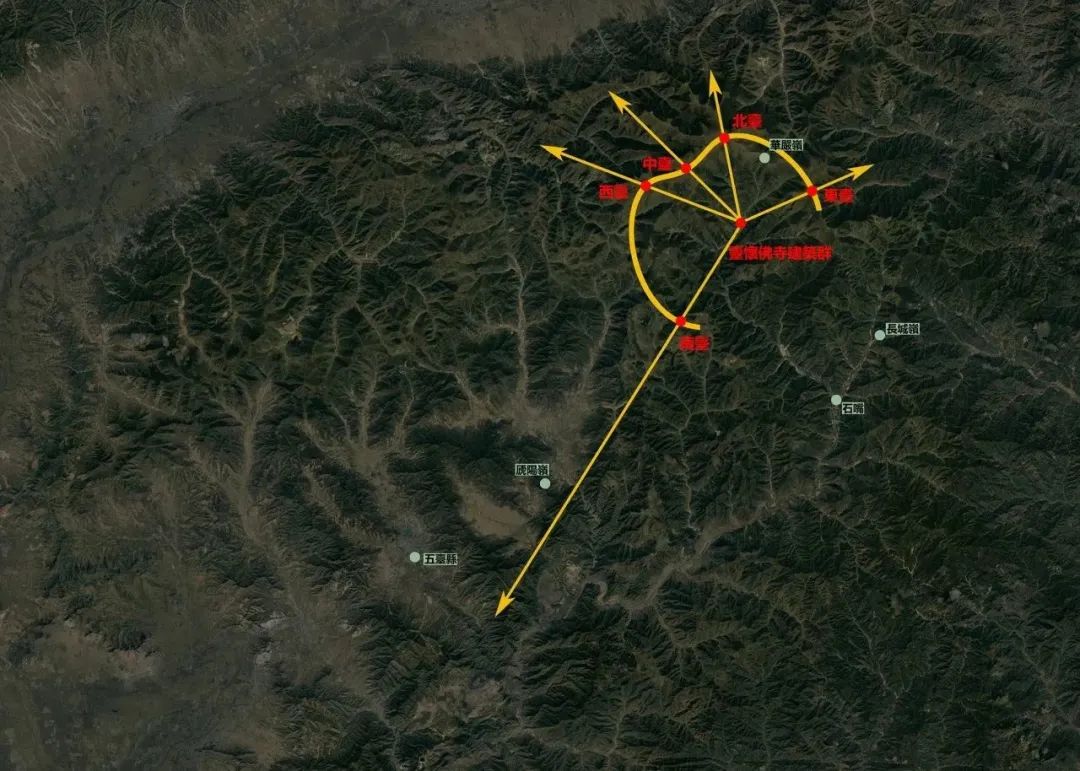

图2 五台山主要地标间关系示意图(王坤、刘涤宇以谷歌地球卫星图为底图绘制)

从谷歌地球(Google Earth)中的五台山卫星图(图2)可以看出,五座台呈环状围绕著作为其核心地带的台怀佛寺建筑群。而从东台开始逆时针方向对五座台进行连线的话,顺序恰好是“东台→北台→中台→西台→南台”,与格隆龙住刻《五台山圣境全图》乃至更早的莫高窟第61窟西壁《五台山图》排列顺序相同。所以,舆图中呈现的五座台的位置,可以理解为从台怀方位向五座台环视所得之展开图景。

当然,这并不是否定其对于舆图构图纪念性的考虑,因为既然五座台呈环状排列,从哪座台开始逆时针连线都可以。选择从东台开始,既有南台距东台实际距离较远的现实地理情况影响,也有将中台作为五座台的中轴线之考虑。

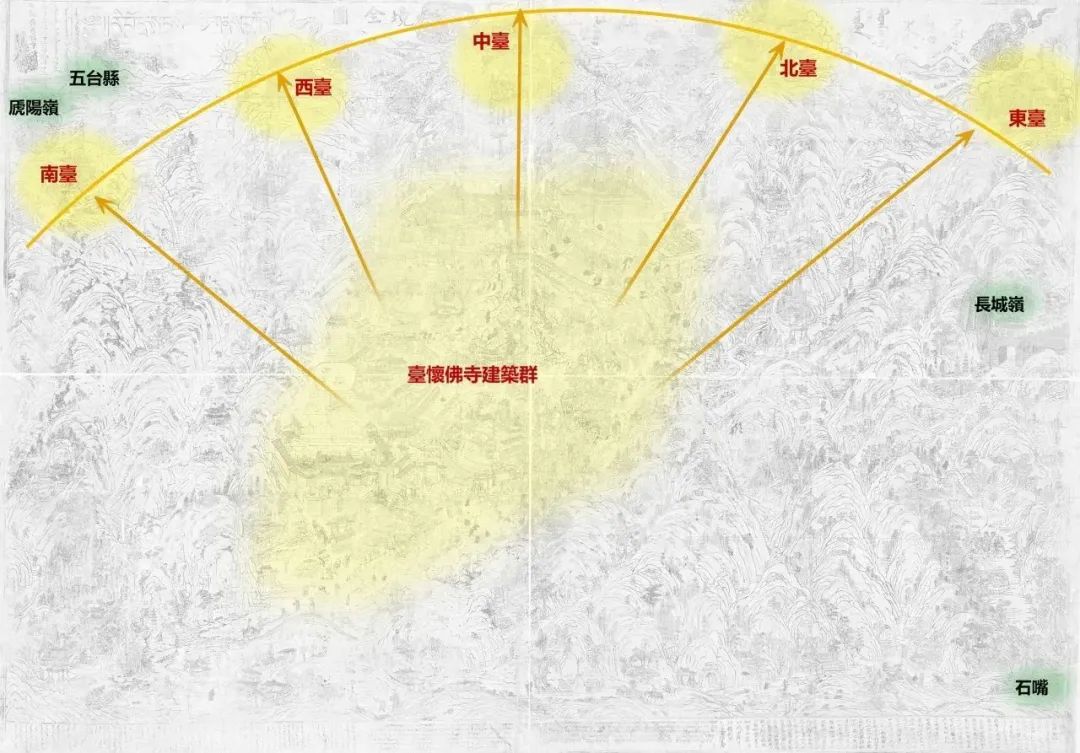

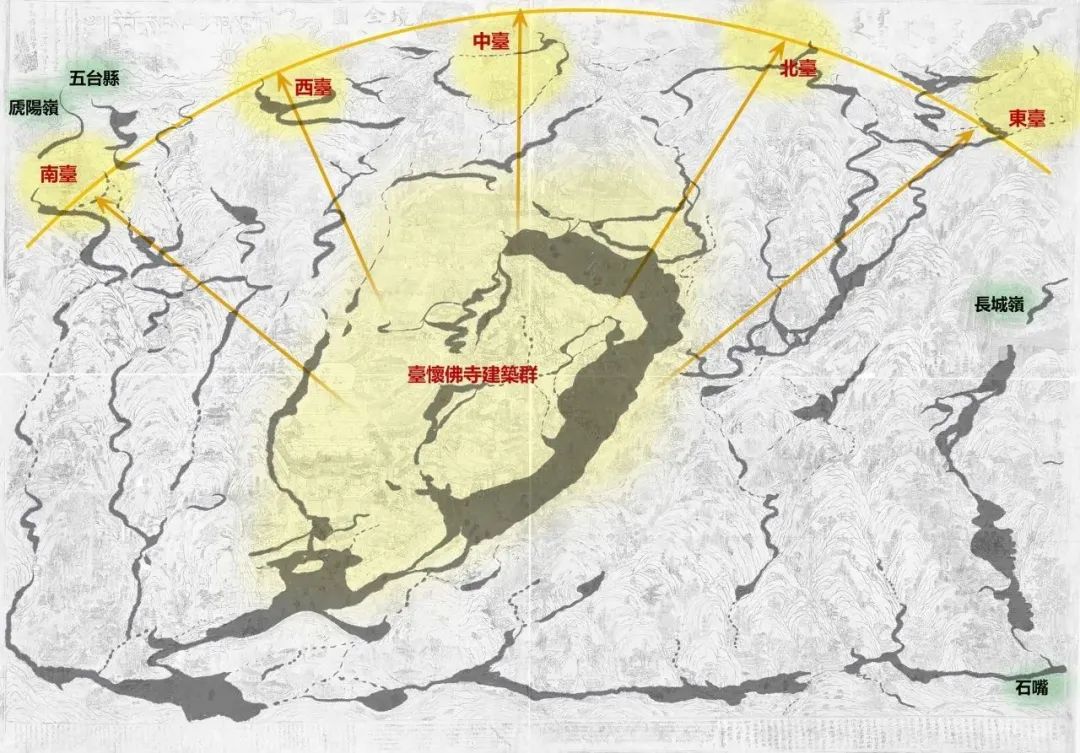

如果五座台在画面中的顺序体现了以台怀为中心的环状展开的话,分别在舆图和谷歌地球卫星图上将台怀与五座台进行连线,有可能构成一个完整的舆图绘制定位框架模式(图3)。可选择适当的图中标示地点,验证格隆龙住刻《五台山圣境全图》是否采用此定位框架模式。

舆图中大多数地点与道路等要素依存度较高,相对单纯的地点或为图面尽端地点,或为孤立地点。这些地点多位于图面的端部或角部。笔者选择了以下四个地点:五台县,图中最重要的城市,同时是一条道路的尽端;虒阳岭,一个相对孤立的地点;长城岭,一座具有鲜明标志性的雄伟关隘;石咀,五台山地区的重要集镇,占据图的右下角。

图3 格隆龙住刻《五台山圣境全图》的定位框架模式示意图(王坤、刘涤宇以美国国会图书馆藏B本为底图绘制)

将图3中可能的五个定位框架要素以及要素间关系绘制在卫星图上,并在图上标示出上述四个地点。结果证明,四个地点在舆图中的位置均符合上述对定位框架模式的假设(参见图2)。

五台县在卫星图中,从台怀的位置望去,位于西台和南台之间,并在两台连线之外。舆图中的五台县也正好在这个位置。所以,图中五台县绘制于左上角,正由此舆图选择的定位框架系统决定,而不是如田萌所说“从测绘角度来说这幅图的方向并不明确”。

虒阳岭在卫星图中位于茹村盆地和蒋坊盆地交界处,比五台县更靠近台怀与南台的连线。其在舆图中的位置也符合定位框架系统的设定。

长城岭位于台怀与东台连线之外,但距离五座台都很遥远,与东台也并无直接关系。舆图中主要使用台怀佛寺建筑群的北望俯瞰视角来定位,并未利用五座台之间的连线。石咀镇与长城岭和台怀的关系,卫星图与舆图完全一致,也是由台怀佛寺建筑群的定位决定的。

综上所述,格隆龙住刻《五台山圣境全图》的定位框架模式可表述为:以台怀佛寺建筑群和五座台作为主要定位标志物;台怀佛寺建筑群采用北望俯瞰视角,五座台采用以台怀为中心的环视展开视角;从东台直到南台的五座台间连线,配合台怀与五座台间分别的放射形连线,成为图中主要地理信息标示位置的参照;在从东台顺时针到南台之间区域之间的地理信息标示位置与五座台不发生关系,主要由台怀佛寺建筑群的北望俯瞰视角确定。

四、舆图对地理信息的组织方式

(一)道路与舆图中地理位置的标示

图4 格隆龙住刻《五台山圣境全图》的道路系统示意图(王坤、刘涤宇以美国国会图书馆藏B本为底图绘制)

古人对于如五台山那样的山地环境之认知,除了直接的视觉感知之外,沿主要路径行进过程中的感知也很重要。所以,在确定了舆图绘制的定位框架模式之后,为了解舆图对地理信息的组织方式,笔者将舆图中所绘各种道路特别标示了出来(图4)。由于山地道路常遇到山峰的遮挡,所以特地把道路动势首尾呼应之处用虚线标示出被遮挡道路的可能性。从图中可知,格隆龙住刻《五台山圣境全图》所绘交通路线多汇聚于台怀,考虑到舆图本身就以台怀佛寺建筑群为中心,这不足为奇。

考察舆图再现方式,最值得关注的两条路线分别是从五台县和南台进入台怀的道路。在现实中,两条道路都偏西南-东北走向,虽然因山路的原因有若干曲折之处,但转折幅度不大,道路走向的大方向大体保持。但在舆图中,两条路都呈现折返式的U型走向。究其原因是舆图定位框架模式的矛盾性造成的:五座台的环视展开与台怀佛寺建筑群北望俯瞰是两种完全不同的视点,从台怀佛寺建筑群的视角看去,道路从南侧进入台怀,需要从图中台怀佛寺建筑群的下方与台怀连接,但南台在图中的位置依赖环视展开视角,五台县的位置也是根据“台怀-南台”连线和“南台-西台”连线限定的坐标系决定的,它们位置都在台怀的西南侧,但却都位于图的左上方。所以,由于舆图定位框架模式的矛盾,让两条无太强烈转折的道路都被拗成U形折返式。

这两条路在舆图中长度类似,但在现实中却有数倍的路程差别。值得注意的是,从五台县进入台怀的道路靠五台县一侧的一座山标注有“佛光”二字,这就是现在闻名遐迩的佛光寺所在之佛光山。由于佛光寺在山的阴坡,在舆图中处于被佛光山遮挡的位置,所以没有绘出,仅“佛光”二字对寺有所暗示。

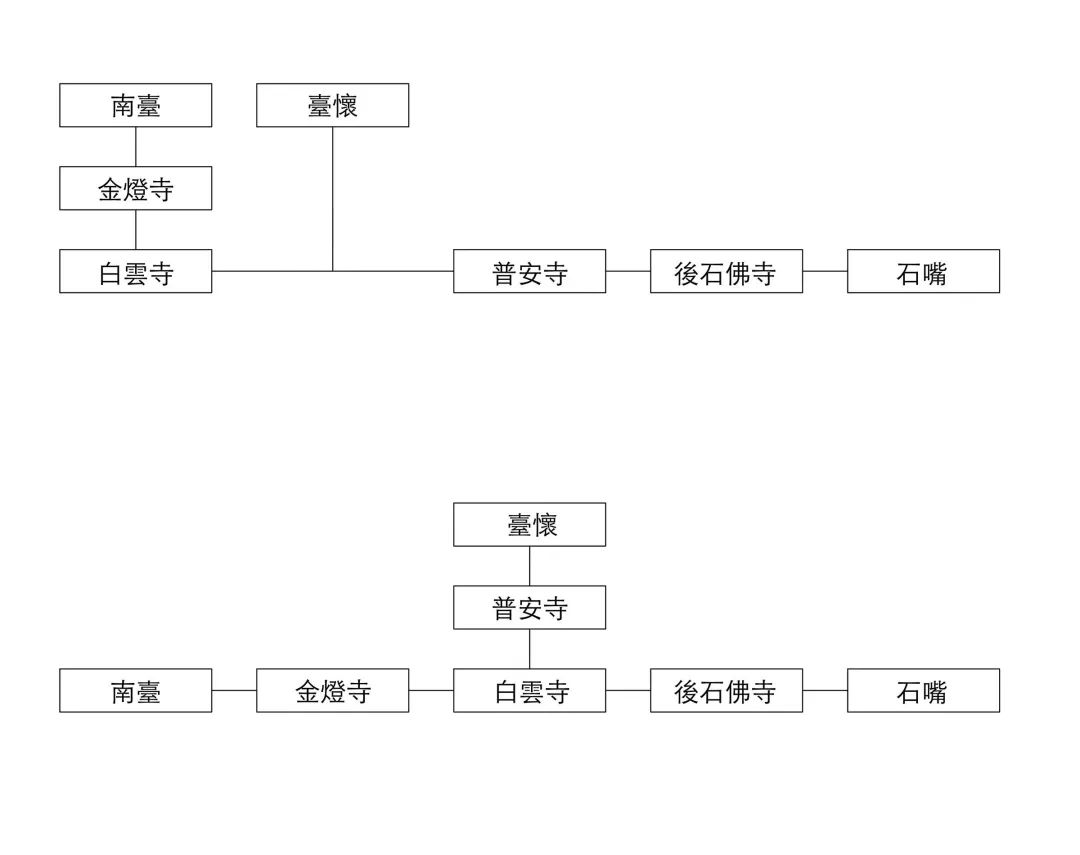

而南台到台怀的道路出现了地理信息关系不准确的情况。现实中南台经金灯寺,在白云寺附近与砂石线相接,然后沿砂石线经普安寺等寺院位置进入台怀。砂石线是从石咀镇经由台怀到砂河镇的路线,舆图中画出了砂石线在“东台-华严岭”一线以南的部分。然而,图中南台到台怀的路线与砂石线只有很少的一点交迭,且交迭处未标示任何地理信息,普安寺等位于南台到台怀道路上的地点被标到砂石线尚未与南台到台怀的路线交迭的位置(图5)。考察这些标示不准确处,可以发现,主要原因是南台到台怀的路线与砂石线在舆图中占据左上、左下、右下三个角部位置,导致未交迭处图面路线过长,而交迭处路线过短,可能为了地点标示不致过于拥挤而牺牲了标示的准确性。而在不准确的情况下,舆图生产者更偏向于砂石线的标示,而不是南台到台怀道路。

图5 格隆龙住刻《五台山圣境全图》中南台、台怀、石咀间各地点拓扑关系(上)与现实中的拓扑关系(下)之比较(王坤、刘涤宇绘制)

然而,除了这一处标示不准确外,其余主要路线,如台怀经碧山寺、光明寺,从东台与华严岭之间向北的砂石线“台怀-砂河”段,台怀经铁瓦寺、庙顶庵至中台段,台怀经王子寺、凤林寺至西台段,东台经华严岭到北台再到中台、西台段等,舆图中的标示与现实情况基本对应(图6)。

图6 格隆龙住刻《五台山圣境全图》所标示部分道路和地点在卫星图中的对应位置和形状(王坤、刘涤宇以谷歌地球卫星图为底图绘制)

因此,格隆龙住刻《五台山圣境全图》在定位框架模式确定后,道路成为定位具体地点在图中位置的关键因素。为了解决定位框架模式中包含的五座台之环视展开与台怀佛寺建筑群之北望俯瞰两种不同视角的矛盾,将从五台县进入台怀和南台到台怀两条道路扭曲为U形。而南台到台怀道路和砂石线的石咀镇到台怀部分的三岔道路关系因为再现方式的矛盾性,其现实地理信息并未被准确传达。除了此三岔道路外,其余道路在此定位框架模式中均得到了相对恰当的表述,基本实现了舆图标示地理信息的作用[13]。

(二)图中标示地点的类型

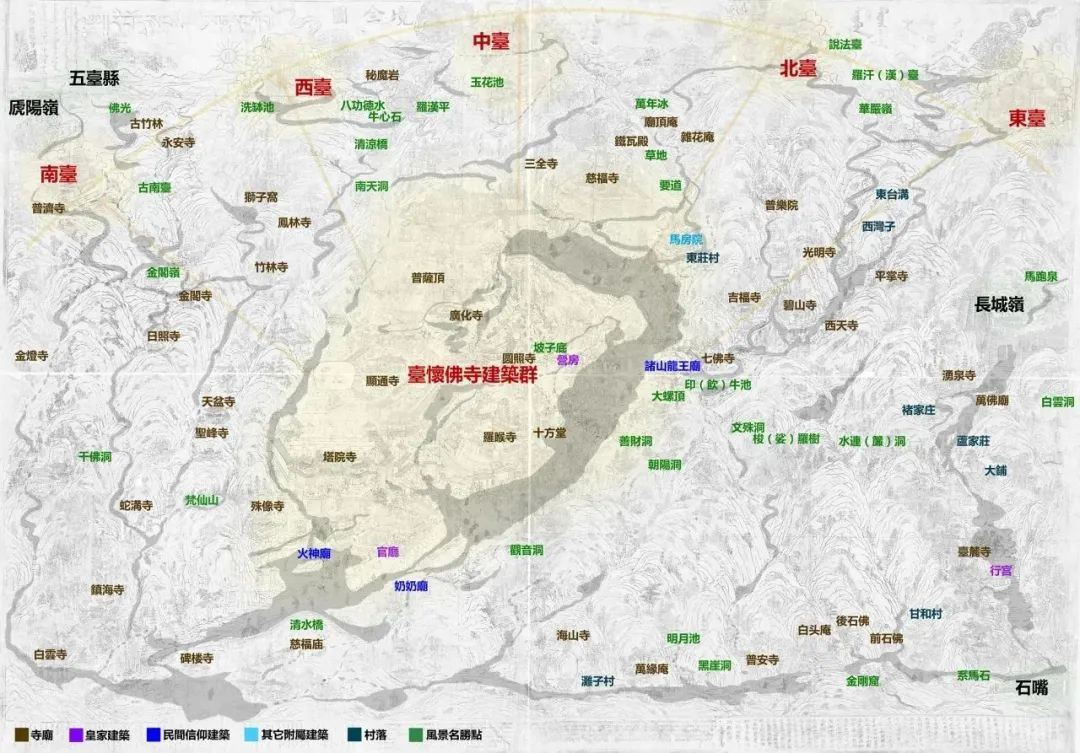

将格隆龙住刻《五台山圣境全图》可识别的标有文字的地点提取出来(图7),发现所有标示中,佛寺占有压倒优势,其次是风景名胜点。风景名胜点情况比较复杂,部分如佛光(山)、白云洞等,本身也与佛寺相关,另有一些如金阁岭等是主要的地理参照点。除了五台县、石咀镇等较大聚落外,如褚家庄、甘和村等中小村落也有标示。

图7 格隆龙住刻《五台山圣境全图》标示地点示意图(王坤、刘涤宇以美国国会图书馆藏B本为底图绘制)

由于舆图中重要的人物场景除宗教场景外,也有康熙皇帝巡游、射虎等体现世俗帝王威严的场景,所以,图中标示几处皇家建筑,如位于石咀附近射虎川的台麓寺处标有“行宫”、台怀塔院寺下面标有“官厅”,另有“营房”“马房院”等附属建筑的标示,并不令人意外。除此之外,部分民间信仰建筑也在图中有所标示,如火神庙、奶奶庙、诸山龙王庙等。

图中部分标示地点配合明显相关的场景,除了台怀部分的康熙皇帝巡游和喇嘛跳布扎外,台麓寺行宫的康熙皇帝射虎、蛇沟寺的蛇出没使路人惊怖、罗汉平(坪)的僧人打坐等都直观地与文字标示互相映衬。而各种佛、菩萨显灵的圣像穿插于期间。配合图下方题记中宣扬佛法,明示“如有大发愿印此山图者则功德无量”的内容,提示着此图除了舆图外,也有宗教画的功能。

五、结论

上述对格隆龙住刻《五台山圣境全图》再现方式的分析,试图从对个案的深入探讨出发,提供研究中国传统舆图,尤其是山川名胜舆图的一种有效思路。

无论按照现代人的视角,中国传统舆图是“科学”还是“非科学”,其作为地理信息传达和展示的作用都是毋庸置疑。信息的有效传达依赖信息生产者和接受者之间的共识。所以,从上述共识出发探讨中国传统舆图中的地理信息传达何以有效,是比科学与否更有价值的问题。

本文将中国传统舆图的再现方式拆解为定位框架模式和地理信息组织方式两部分。并得出结论,认为格隆龙住刻《五台山圣境全图》定位框架模式可概括为台怀佛寺建筑群北望俯瞰视角和五座台环视展开视角的混合。由于两种视角存在内在矛盾性,所以图中部分道路方向有所扭曲,部分道路出现了拓扑关系与现实不符的情况。然而,舆图的信息组织通过将牺牲限制在尽可能小的范围内,保证了大部分信息传达的有效性。

而这种造成局部不准确的定位框架模式之所以能够被接受,正是由于舆图生产者和接受者之间图式共识的存在。格隆龙住刻《五台山圣境全图》中五台山的五座台从右到左接近平行排列,而中台与台怀形成图面中轴线的定位框架模式,与莫高窟第61窟西壁壁画《五台山图》基本同构,就证明了这一点。

【本文系国家社会科学基金重大项目( 编号19ZDA192) 阶段性成果】

——————————

注释:

[1] 王庸:《中国地图史纲》,三联书店,1958 年,18页。

[2] 成一农:《“科学”还是“非科学”——被误读的中国传统舆图》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,2014年第2期,20-27页。

[3] 舆图一方面体现舆图制作决策者和赞助人的意图,一方面与舆图绘制者密切相关。由于双方共同决定了舆图的生产过程,所以这里将双方统称为舆图生产者。

[4] 《嘉靖上海县志》,明嘉靖三年(1524),载于《松江府属旧志二种》,传真社景印明刻本,中华民国二十一年(1932)。

[5] 王大同主修、李林松主纂:《嘉庆上海县志》,清嘉庆十九年(1814)刻本。

[6] 吴寒:《世俗与神圣之间: 国图藏佛教名山舆图的时空构建与人文意蕴》,《文献》2020年第3期,180-191页。

[7] 田萌:《美国国会图书馆藏〈五台山圣境全图〉略述》,《五台山研究》,2008年第2期,31-33页;贾富强:《清代五台山的关隘与营汛——以美藏〈五台山圣境全图〉为线索》,《五台山研究》2020年第3期,58-64页。

[8]田萌:《美国国会图书馆藏〈五台山圣境全图〉略述》,《五台山研究》2008年第2期,32页。

[9] 贾富强:《清代五台山的关隘与营汛——以美藏〈五台山圣境全图〉为线索》,《五台山研究》2020年第3期,59页。

[10] 敦煌研究院、赵声良:《敦煌壁画五台山图》,江苏凤凰美术出版社,2018年,48-50页。

[11] 马蓉、陈抗、钟文等点校:《永乐大典方志辑佚(全五册)》,中华书局,2004年,3278页。

[12] 敦煌研究院、赵声良:《敦煌壁画五台山图》,江苏凤凰美术出版社,2018年,64页。

[13] 图中尚有部分标示地点,如白马寺,既与现实不符,又难以确定其绘制逻辑,有待进一步研究。

刘涤宇,同济大学建筑与城市规划学院副教授

王坤,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司