- +1

知识分子的流亡:放逐者与边缘人 | 萨义德逝世20周年

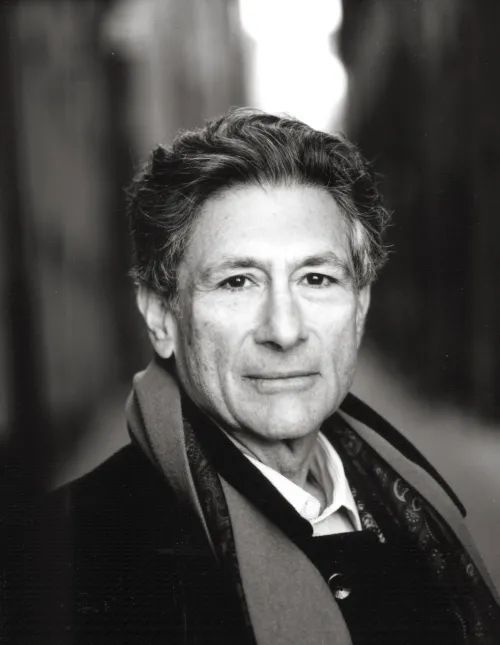

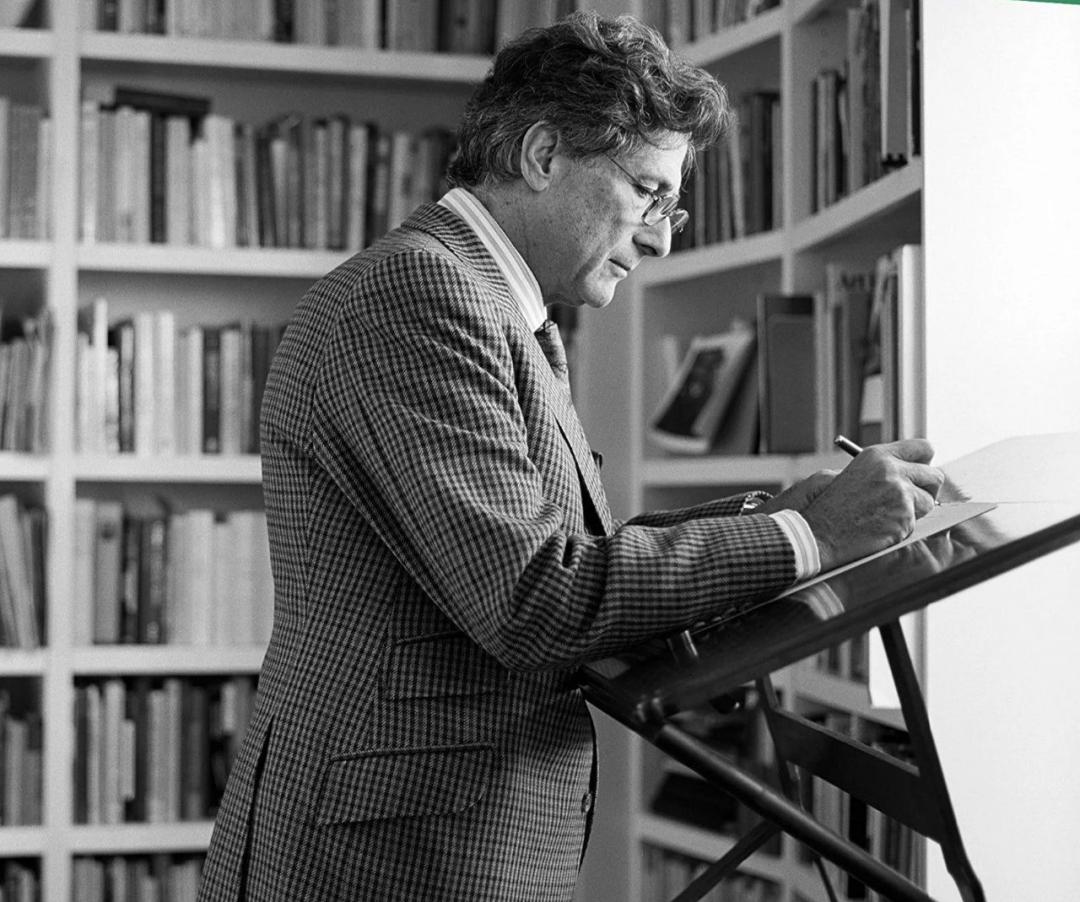

2023年9月24日是后殖民主义理论家、批评家爱德华·萨义德(Edward Waefie Said,1935-2003)逝世二十周年。在去世二十年后,萨义德依然是学术和公众话语中的一个强有力的智识存在。

本文摘自他的《知识分子论》一书。

萨义德在文中讨论了知识分子的两种流亡生活,一种是物理上的移居国外(放逐者),一种是心理上的疏离主流(边缘人)。萨义德的人生同时具有这两种生活体验,他的回忆录就取名《格格不入》。他在文中虽然没有谈及自己,却能深刻地体会其他流亡知识分子的感受。

知识分子的流亡

文 | 爱德华·萨义德

来源 | 《知识分子论》

转自 | 人类学与民族学之夏

有一种风行但完全错误的认定:流亡是被完全切断,孤立无望地与原乡之地分离。但愿那种外科手术式、一刀两断的划分方式是真的,因为这么一来你知道遗留在后面的东西就某种意义而言是不可想象的、完全无法恢复的。这种认知至少可以提供些许的慰藉。事实上,对大多数流亡者来说,难处不只是在于被迫离开家乡,而是在当今世界中,生活里的许多东西都在提醒:你是在流亡,你的家乡其实并非那么遥远,当代生活的正常交通使你对故乡一直可望而不可即。因此,流亡者存在于一种中间状态,既非完全与新环境合一,也未完全与旧环境分离,而是处于若即若离的困境,一方面怀乡而感伤,一方面又是巧妙的模仿者或秘密的流浪人。精于生存之道成为必要的措施,但其危险却在过于安逸,因而要一直防范过于安逸这种威胁。

有人因为流亡而不能适应,或者更中肯地说,不愿适应的知识分子,宁愿居于主流之外,抗拒,不被纳入,不被收编。在这个意义上,流亡既是个真实的情境,也是个隐喻的情境。这种说法的意思就是:我对于流亡的知识分子的诊断,来自有关流离失所和迁徙的社会史和政治史,但并不限于此。

甚至一辈子完全是一个社会成员的知识分子都能分为所谓的圈内人和圈外人:一边是完全属于那个社会的人,在其中飞黄腾达,而没有感受到强烈的不合或异议,这些人可称为诺诺之人(yea-sayers);另一边则是谔谔之人(nay-sayers),这些个人与社会不合,因此就特权、权势、荣耀而言都是圈外人和流亡者。

把知识分子设定为圈外人的模式,最能以流亡的情况加以解说——永远处于不能完全适应的状态,总是觉得仿佛处于当地人居住的亲切、熟悉的世界之外,倾向于避免、甚至厌恶适应和民族利益的虚饰。对这个隐喻意义的知识分子而言,流亡就是无休无止,东奔西走,一直未能定下来,而且也使其他人定不下来。无法回到某个更早、也许更稳定的安适自在的状态;而且,可悲的是,永远无法完全抵达,永远无法与新家或新情境合而为一。

作为流亡者的知识分子倾向于以不乐为荣,因而有一种近似消化不良的不满意,别别扭扭、难以相处,这种心态不但成为思考的方式,而且成为一种新的,也许是暂时的,安身立命的方式(我在表示这种看法时,甚至自己多少也吃了一惊)。知识分子也许类似怒气冲冲、最会骂人的瑟赛蒂斯(Thersites,荷马史诗《伊利亚特》中一位丑陋的希腊士兵,在特洛伊战争中因嘲笑阿喀琉斯被杀)。

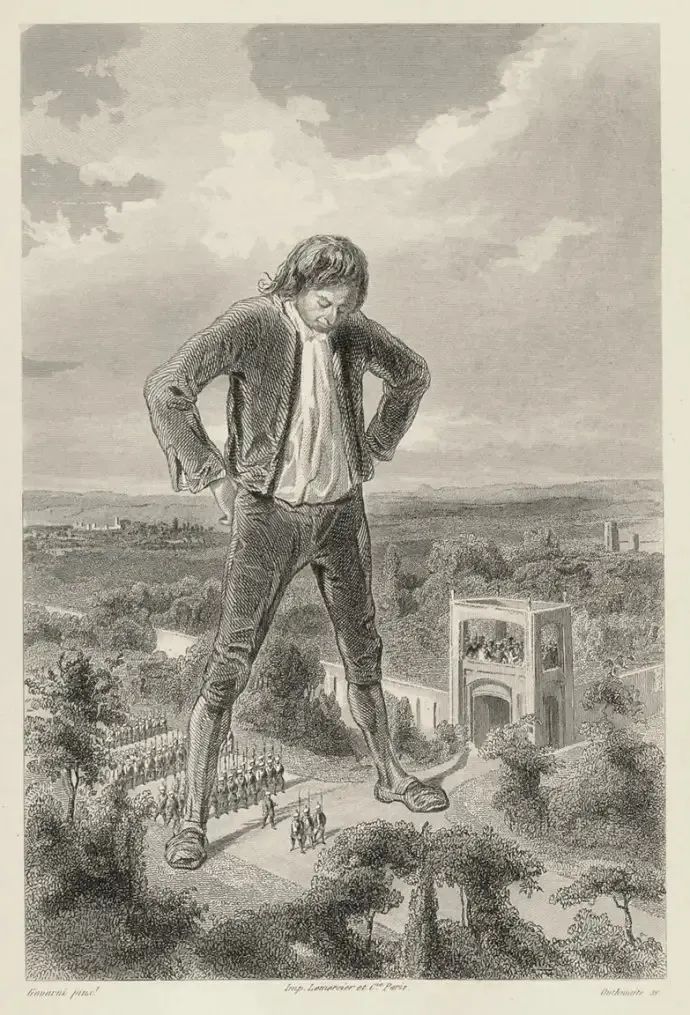

我心目中伟大的历史典型就是18世纪的强有力人物斯威夫特(Jonathan Swift,1667-1745),1714年托利党下野之后,他在英格兰的影响力和威望一蹶不振,流亡爱尔兰度其余生。斯威夫特几乎是位尖酸刻薄、忿忿不平的传奇人物——他在自撰的墓志铭中说自己是忿愤不乐——愤怒、不满于爱尔兰,却又为爱尔兰抵抗英国的暴政;他傲视群伦的爱尔兰作品《格列佛游记》和《布商的书信》显示了这颗心灵从这种具有滋长效果的悲痛中生气勃勃地发展,更从中获益。

流亡有时可以提供的不同生活安排,以及观看事物的奇异角度;这些使得知识分子的行业有生气,但未必减轻每一种焦虑或苦涩的孤寂感。流亡这种状态把知识分子刻画成处于特权、权力、归属感这种安适自在之外的边缘人物——这种说法是真确的。然而,也有必要强调那种状态带有某种报偿,是的,甚至带有特权。因此,虽然知识分子并未获奖,也没被欢迎进入自吹自擂的精英联谊会(这些团体的惯例就是排除不守行规、令人尴尬的惹是生非者),却同时从流亡与边缘性中得到一些正面的事物。

其中的乐趣之一就是惊奇、任何事情都不视为理所当然、学习凑合着应付让大多数人迷惑或恐惧的不安稳状况。知识分子基本上关切的是知识和自由。但是,知识和自由之所以具有意义,并不是以抽象的方式(如“必须有良好教育才能享受美好人生”这种很陈腐的说法),而是以真正的生活体验。知识分子有如遭遇海难的人,学着如何与土地生活,而不是靠土地生活;不像鲁滨逊那样把殖民自己所在的小岛当成目标,而像马可·波罗那样一直怀有惊奇感,一直是个旅行者、过客,而不是寄生者、征服者或掠夺者。

因为流亡者同时以抛在背后的事物以及此时此地的实况这两种方式来看事情,所以有着双重视角,从不以孤立的方式来看事情。新国度的一情一景必然引他联想到旧国度的一情一景。就知识上而言,这意味着一种观念或经验总是对照着另一种观念或经验,因而使得二者有时以新颖、不可预测的方式出现:从这种并置中,得到更好、甚至更普遍的有关如何思考的看法,譬如借着比较两个不同的情境,去思考有关人权的议题。

任何真正的流亡者都会证实,一旦离开自己的家园,不管最后落脚何方,都无法只是单纯地接受人生,只是成为新地方的另一个公民。或者即使如此,在这种努力中也很局促不安,觉得几乎不值得这么做。你会花很多时间懊悔自己失去的事物,羡慕周围那些一直待在家乡的人,因为他们能接近自己所喜爱的人,生活在出生、成长的地方,不但不必去经历失落曾经拥有的事物,更不必去体验无法返回过去生活的那种折磨人的回忆。另一方面,正如里尔克曾说的,你可以成为自己环境中的初学者,这让你有一个不合流俗的生活方式,尤其一个不同的、经常是很奇特的生涯。

对于知识分子来说,流离失所意味着从寻常生涯中解放出来;在寻常职业生涯中,“干得不错”和跟随传统的步伐是主要的里程碑。流亡意味着将永远成为边缘人,而身为知识分子的所作所为必须是自创的,因为不能跟随别人规定的路线。如果在体验那个命运时,能不把它当成一种损失或要哀叹的事物,而是当成一种自由,一种依自己模式来做事的发现过程,随着吸引你注意的各种兴趣、随着自己决定的特定目标所指引,那就成为独一无二的乐趣。

我们之中的大多数人可能无法重复流亡者的命运,但他们对当代知识分子却意义重大。对于受到迁就适应、唯唯诺诺、安然定居的奖赏所诱惑甚至围困、压制的知识分子而言,流亡是一种模式。即使不是真正的移民或放逐,仍可能具有移民或放逐者的思维方式,面对阻碍却依然去想象、探索,总是能离开中央集权的权威,走向边缘——在边缘你可以看到一些事物,而这些是足迹从未越过传统与舒适范围的心灵通常所失去的。

边缘的状态也许看起来不负责或轻率,却能使人解放出来,不再总是小心翼翼行事,害怕搅乱计划,担心使同一集团的成员不悦。知识分子若要像真正的流亡者那样具有边缘性,不被驯化,就得要有不同于寻常的回应:回应的对象是旅人过客,而不是有权有势者;是暂时的、有风险的事,而不是习以为常的事;是创新、实验,而不是以威权方式所赋予的现状。流亡知识分子回应的不是惯常的逻辑,而是大胆无畏;代表着改变、前进,而不是故步自封。

THE END

原标题:《知识分子的流亡:放逐者与边缘人 | 萨义德逝世20周年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司