- +1

逐梦演艺圈失败,她们去做地下偶像

采访、撰文|李渔

编辑|灯灯

十点人物志原创

地下偶像,俗称“地偶”,最早起源于日本,指那些没有正式出道,不被主流媒体报道的女子偶像团体。因为没有机会登上电视,她们大部分时间只能以小型剧场为中心,定期进行歌舞演出,以期有朝一日被大众认识,从而实现“地下”到“地上”的转变。

近几年,在国内,尤其是一线城市,地下偶像文化开始在年轻人中流行。今年五月,一个来自长春的地下偶像团体BLOSSOM,因极具东北特色的应援现场出圈,让这一小众文化得到了更广泛的关注。

对于普通观众来说,地下偶像的追星体验要比顶流偶像好得多。你只需要花上一百元左右,就能在一个小剧场里欣赏到她们长达两小时的演出,且舞台离观众只有一步之遥。

台上的偶像们大多是二十岁左右的女孩,打扮得如同日本动漫中的少女,在观众们的应援声中,她们跳着整齐划一的舞蹈,尽情展现可爱和魅力。

不过,能从“地下”走到“地上”的偶像终究是少数中的少数。收入微薄,是地下偶像群体面临的尴尬现实。衣食住行,包括妆发和排练费用,大多需要她们自掏腰包。许多人不得不在偶像身份之外,找一份全职工作养活自己。

舞台上的光鲜与舞台下的窘迫,共同构成了女孩们逐梦演艺圈的现状——美丽,但残酷。

小剧场里的少女偶像

北京,西单。

下午两点,“魅现场”里的表演准时开场。

骤然亮起的灯光,让这间容纳了300人的livehouse顿时变得明亮且喧闹。音乐声震耳欲聋,台下的观众纷纷举起荧光棒,连成一片星海。

小蓝就站在这片星光前,和“Lumos荧光计划”的其他三个女孩一起,开始了她们今天的演出。

第一首歌是日文歌,四个女孩身穿白衬衫,水手裙,动作整齐划一,笑容甜美,黑色的玛丽珍鞋在台上发出清脆的声响。

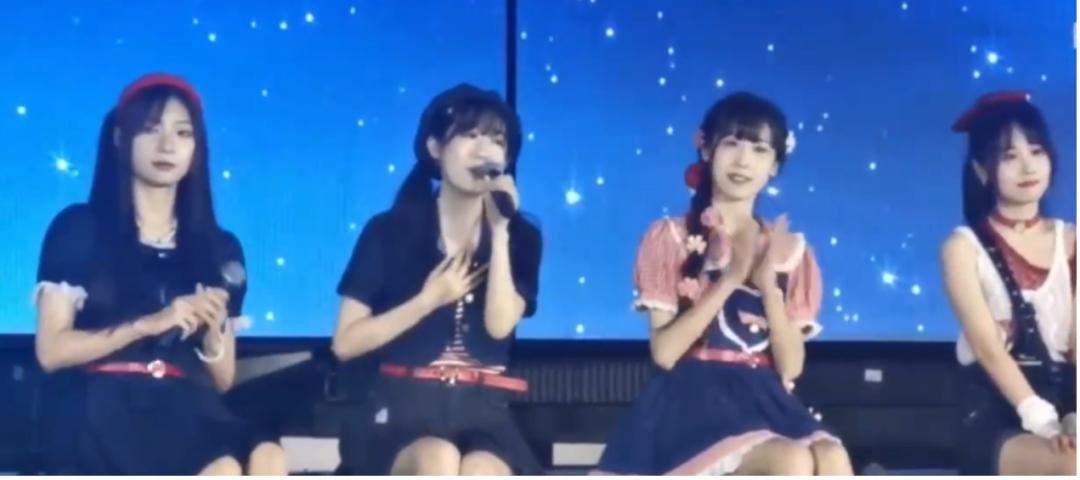

“Lumos荧光计划”正在进行表演

表演到最高潮时,舞台下响起了整齐而响亮的口号声:“Tora!Hi!Jinzou!Seni!”翻译成中文,是“虎!火!人造!纤维!”。这是粉丝们的应援词,听上去令人费解,也没有实质意义,但极具感染力,许多人都开始跟着节奏呼喊,更加卖力地挥舞起了手上的荧光棒。

一时之间,舞台下的光芒起起伏伏,其中几朵蓝色浪花让台上的小蓝格外在意——蓝色是她的应援色,眼前高高举起的蓝色荧光棒,代表了他们是她的粉丝。她赶紧伸出手,朝着那片光芒来回挥舞。

“Lumos荧光计划”表演现场

演出两小时,四五个偶像团体拼盘,每个团体轮流唱上三到五首歌曲。这二十分钟的演出,是小蓝和队员们每个周末的日常。

就在“Lumos荧光计划”为了舞台上的二十分钟挥汗如雨时,远在上海的叶凌凌,也在和“Myosotis”的团员们进行着自己的表演。

一水儿黑色短裙,黑色靴子,连发带和手腕上的饰品也是黑色的,小恶魔一样的装扮为四个高挑的女孩增加了一些冷艳的美感。

Myosotis舞台现场/ 图片来源:《复旦学子生活观察记|成为地下偶像》

叶凌凌和团员们一口气表演了五首歌,台下的反应却并不怎么热烈。本就不大的剧场空空荡荡,两个教室的面积,观众却只塞满了其中的一半空间,其中还包括工作人员。

但就算没太多人看,她们仍然热情洋溢地带领观众挥手,和前排观众用力击掌,最后奉上一个九十度深鞠躬,等到灯光彻底暗下去,才擦一把额头上的汗,匆匆跑向后台。

演出结束,叶凌凌久久沉浸在兴奋的情绪中,她兴致昂扬地和队友复盘着刚才的表演,反复回味观众的应援声,那是一种被幸福包裹的感觉。

每个追星女孩都有一个偶像梦

许多人第一次知道“地下偶像”的概念,大多是因为日本的AKB48组合。

不同于传统上以电视为重心的那些偶像团体,AKB48以剧场表演为核心的表演形式,让偶像们变成了近在咫尺的存在。加之创意性的握手券和聊天券,使得粉丝们除了在台下观看表演以外,还能与偶像们进行0距离互动,因此在诞生几年后,就成为了日本最具人气的偶像团体。

AKB48的成功,让国内许多公司也纷纷动起了打造本土AKB48的念头。

2018年,因为唱歌出众,小蓝被国内一家演艺公司选中,成为一名偶像练习生。然而谁也没料到,国内的偶像热度没有持续太久就开始消退,公司宣布解散,小蓝还没出道就被迫“毕业”。她只好收拾行李,和团员Miki跑到北京找工作。

北漂的日子里,小蓝成为了一名儿童节目主持人,每天猫在摄影棚里,对着镜头不断重复着单调而枯燥的台词。偶像的梦想始终没法放下。后来,在偶然观看了一场地下偶像的演出后,她和Miki决定去做一个地下偶像组合。

2021年底,“Lumos荧光计划”正式成立。

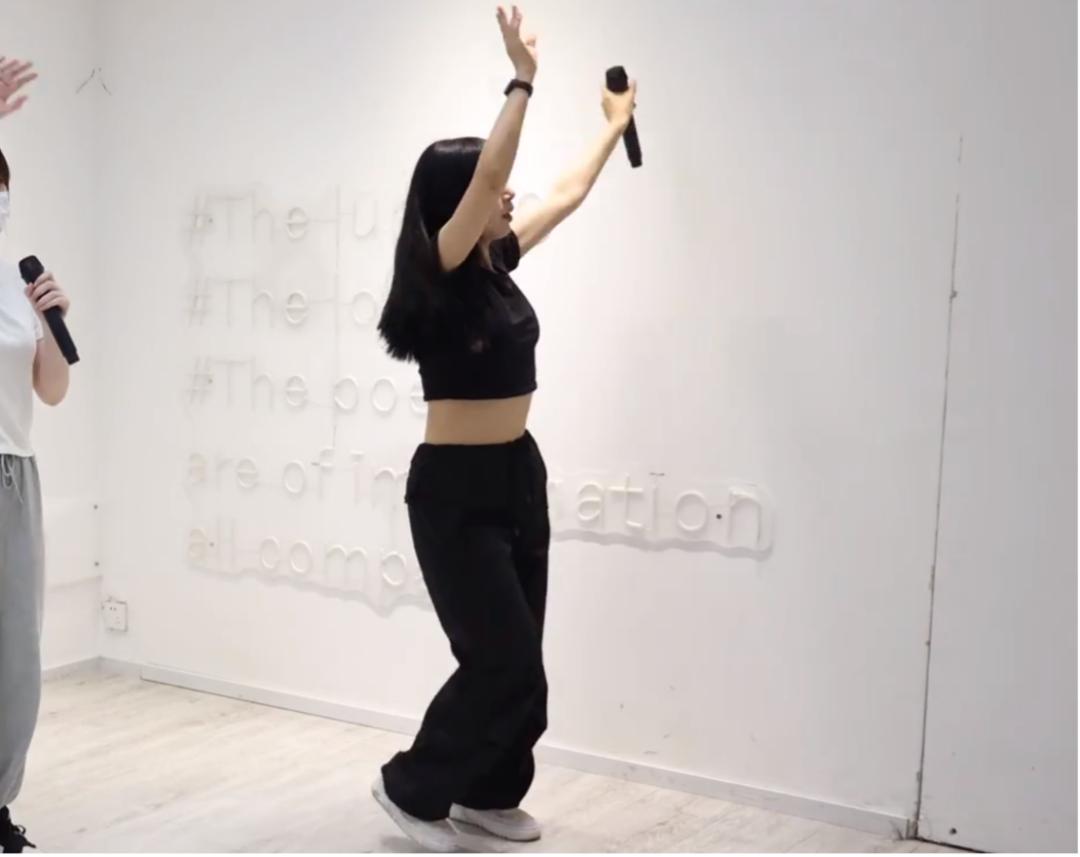

表演中的小蓝

事实上,大部分成为地下偶像的女孩子都有着和小蓝类似的经历——因为从小追星,喜欢偶像文化,长大后,她们也尝试着成为偶像。

然而这一条路竞争激烈,想要进入知名团体并不容易。种种原因下,她们只能退而求其次,先成为地下偶像,默默地驻留小剧场中,期待着能够到达地上的那一天。

在加入Myosotis、正式成为“地偶”之前,叶凌凌也报名参加过AKB48 Team SH的成员海选。

她从小喜欢AKB48,梦想成为她们之中的一员。但和她有一样想法的女孩子太多了,海选犹如千军万马过独木桥,她参加了五年,也失败了五年。她没有专业的歌手经历,也没有专业舞蹈表演经历,除了在网络上表演过跳舞之外,并没有太多出众之处。

梦想落空,迷茫之余,朋友的建议启发了叶凌凌:你要是想做日系唱跳,为什么一定要把自己局限在这个组合?为什么不能找一些地下偶像团体试试呢?

彼时的叶凌凌对地下偶像并不熟悉,唯一的一次交集是在排队看AKB48 Team SH演出时,她在路边接到过地下偶像团体递来的传单。而在动了加入地下偶像团体的念头后,她特意去观看了许多演出视频。正是那些视频让她下定了决心,“地下偶像表演得特别疯狂,要比一般表演疯狂许多,能感觉到她们很开心,很释放。”

恰逢Myosotis在网上发布了招募广告,通过一番并不怎么激烈的面试,最终,叶凌凌顺利进入到了团体——眼前所谓的团体,除了四个女孩子外,只有一个运营人员兼老板,连个像样的办公场所也没有。

草台班子一般的场景,一度让叶凌凌怀疑自己是不是遇上了诈骗团伙。不过换一个角度思考,就算是大名鼎鼎的AKB48,诞生之初,也不过是由这样一群普普通通的小女孩所构成,她们甚至舞跳得乱七八糟、唱歌跑调,连草台班子都不如。可谁又能想到她们会成功呢?

思来想去,她最终选择留下来,正式踏入地下偶像的世界。

成为偶像后的美丽与残酷

在许多人眼中,地下偶像无非是在对日本偶像的粗劣模仿。比如,她们几乎很少有自己的歌,所唱的日语歌曲基本来自于那些已成名的偶像团体,舞蹈亦然。

不过就是这样看似简单的复制,也并不是那么容易的事情。

想要模仿得像,团队配合得好,需要大量时间排练。但地下偶像往往缺少时间,因为她们常常还有另一重身份——比如格子间里的白领,或者店铺老板。

原因简单而现实,正如小蓝所说:“城市里房租太贵,日常成本太高,如果没有一份工作,根本没有办法维持开支。”

以“荧光计划”为例,周末要公演,她们只能在工作日进行排练;但是一线城市快节奏、高强度的工作,几乎占据了她们的全部时间,每礼拜能抽出一个晚上碰头都不是一件容易的事情。

小蓝说,每次排练的感觉如同被人追杀,争分夺秒地冲进地铁站,跳上地铁,然后从四面八方汇聚到朝阳区的排练室,寒暄都显得多余,直接在落地镜前开始舞蹈练习。

这样不间断地练上三四个小时,到晚上11点,又必须匆忙离开去赶最后一班地铁,否则要多花两百多块钱打车回家。

比起时间上的窘迫,更困难的是物质上的短缺。排练室需要钱,服装也需要钱,地下偶像虽然有运营公司,但公司只能够承担其中一部分开销,很多时候几个女孩子需要自己想办法。

请不起化妆师,自己给自己化妆,这都是小意思;有一次,为了省场地费,小蓝和成员们甚至大清早跑到了其中一个成员任职的公司,“她上班的地方有一面巨大的落地镜,特别适合练习。正好公司十点前没人,我们就一大早跑过去排练,然后赶在员工上班前再偷偷离开。”

而规模更小的Myosotis,需要团员们精打细算的地方更多。

比如每次表演时,团队老板只负责提供服装,至于化妆品和表演时的饰品,都只能由叶凌凌和其他成员自行网购。唱歌好歹有声乐老师指导,舞蹈编排的老师实在是请不起了,每次排练,几个女孩必须先找一间舞蹈教室,对着镜子,一边跳,一边参照视频自行摸索。

排练中的叶凌凌/图片来源:《复旦学子生活观察记|成为地下偶像》

这样排练的效果可想而知。

第一次公演,叶凌凌就搞砸了。

五月一日的杭州,一场不到百人的小型拼盘演出,是叶凌凌的出道处女秀。如今一想起来,她只觉得头疼。从一开始,事情就显得格外不顺,几个人先是差点儿没抢到去杭州的高铁票,接着又险些错过开场,轮到她们表演时,头发和妆容才完成了一半,只能顶着一副乱七八糟的样子上台。

叶凌凌此前从来没有拿着麦克风正式排练过,结果听着音箱里传来的自己的声音,她越听越觉得难听,越听越没自信。

Myosotis登台前的最后准备/ 图片来源:《复旦学子生活观察记|成为地下偶像》

之后舞台上的情形不难想象。三首歌,十分钟,却犹如过了十个小时。整个过程里,叶凌凌的脑中一片空白,她不敢看观众的眼睛,更不要说互动,只能一会儿直勾勾地看摄像机,一会儿盯着地板。木偶一般僵硬地表演完毕,台下响起稀稀落落的掌声,之后便安静得如同一潭死水,每个观众都是一副面无表情的样子。

回过头去,叶玲玲发现老板也面无表情。于是她心中只剩下了一个念头:完蛋了,我们不会解散吧?

幸而老板没有冲动,在后来的日子里,Myosotis陆续迎来了其他演出。但想要实现华丽转身,短时间内依然遥遥无期。

最惨的时候,算上工作人员,台下只有十几个观众。每场演出,叶凌凌只能拿到一百多块钱的报酬,想要靠这些收入在上海活着,是一个比从“地下到地上”还要不切实际的幻想,况且谁也说不好这种状况什么时候才能改变。

没有演出,或者演出没人看,是地下偶像们面临的共同困境。

小蓝记得,之前因为疫情的原因,成团后的整整大半年里,她们没有一场演出,很多次都是已经确定好了行程,临到眼前却突然取消。于是她们也从每一次的满怀期待,渐渐变成不敢期待。

“那是一个很焦虑的过程。一开始我们还能互相鼓励,就算不能演,好好排练也不错。后来是排练都没法完成,因为大家都被隔离,面都见不着。那个时候焦虑到我们彼此之间不敢聊这个事儿,很怕有人说坚持不下去,不想干了。甚至没法互相安慰,因为谁也说不清到底什么时候才能有演出。”

一直撑到夏天来临,事情才总算有了点变化。

2022年7月17日,下午五点,北京万象汇商场。

一场拼盘路演,连舞台也没有,更不要说缤纷的灯光了。小蓝与成员们站在人来人往的商场中庭,一切都与最开始的想象不一样,望不见人山人海,只有眼前的十几个看热闹的人。周遭围绕着好奇的目光,让小蓝感觉自己犹如被审视的稀奇植物,随着手中麦克风中发出了第一个音,小蓝和“Lumos荧光计划”的首演就以这样一种平平无奇的方式开始。

她在心中鼓励自己,既然付出的时间和金钱都无法收回,那就继续做下去吧。

做偶像,又不仅仅是做偶像

地下偶像文化兴起后,不少人曾试图从各个角度讨论其背后逻辑。

多数人认为,这是在将亲密关系进行明码标价,本质上是偶像和粉丝之间的一场情感游戏。比如有的人天性社恐,日常生活中很孤独,可又有表达和被关心的欲望,就会把偶像们当做朋友,聊上几句闲天。

小蓝的众多歌迷里,有一个女孩子几乎每逢周末都会来到剧场,向小蓝讲一讲自己最近在考试和生活中所面临的压力和挫折。叶凌凌在做偶像的同时,也会定期去看AKB48 Team SH的表演,讲一讲自己的心里话。

这是一种限定温情。粉丝首先要通过花费一定金额购买“特典券”,才能在表演结束后和偶像聊上短短几分钟;而在这几分钟的时间里,粉丝和偶像之间严格禁止交换联系方式。一方面是为了保持偶像的神秘感,二是为了防止不理性的“追私”行为。

入行后无论人气高低,偶像们从不敢透露自己年龄、籍贯、本职工作,乃至于所住的区域,因为会有极端粉丝顺藤摸瓜找上门来。

小蓝在与观众互动

和许多圈外人想象的不一样,来看地下偶像的观众并不只有二十岁上下的年轻人,也包括了许多三十几岁,乃至更年长一些的人。有的人喜欢看表演来消磨时间,也有的人说自己被女孩们努力的样子所打动,想给予一点小小的支持。

还有一些粉丝,将自己无法完成的梦想投射到了偶像们的身上。

在一次演出现场,叶凌凌惊讶地在观众中发现了一个学校社团里的熟人。问起为什么来看地下偶像,对方说,“因为我不是女人,没办法成为少女偶像,可是跳舞我喜欢,舞台我也喜欢,所以我很希望就成为站在台下支持她们的那个人。”

成团后,叶凌凌将自己做地下偶像的事情分享给朋友,她没有得到期许中的鼓励和赞扬,反而被认为不靠谱。朋友说:“你最后肯定会回到格子间的,朝九晚五,差别只是早一些或者晚一些。”

叶凌凌一笑置之。过去,她是个按部就班的人,喜欢做计划,迷恋一切尽在掌握之中的感觉。成为地下偶像这件事,为她循规蹈矩的人生撕开了一个小小的口子,她觉得年轻就该为自己喜欢的事疯狂一把,无论未来如何,重要的是她享受此刻,“做偶像大概率可能赚不到什么钱,但是站在舞台上那十几分钟,我真心感到快乐。”

而小蓝幸运地走得更远了一些。演出越来越多,每场一百多人的规模也让她们渐渐在北京站稳了脚跟。至于如何能够凭借偶像的身份撑起北京的生活开支,仍是当下一个无可回避的问题。小蓝倒是很乐观:“希望有一天这个工作可以让我们养活自己。让我们看一看,到底能够走到哪里。”

“Lumos荧光计划”表演现场

今年五月的一天,“Lumos荧光计划”的成员重新回到了首演时的那个商场。

那一天,商场被人流塞得满满当当,粉丝们自发地围成了一个圆圈,将几个女孩子团团包围在正中间。随着歌声的开始,一个一个荧光棒接连亮起,如数不清的小灯笼在眼前闪烁。直到表演最高潮,那些灯笼被齐齐向上抛起,小蓝也下意识地抬起了头。

在那一瞬间,没有生活的压力,也没有迷茫的侵袭,她只望见一片星光,在半空闪闪发亮。

除特殊标注外,文中配图源于受访者。

原标题:《逐梦演艺圈失败,她们去做地下偶像》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司