- +1

杜泽逊 李振聚 :读尾崎康先生《正史宋元版之研究》

中国传统版本学研究的核心,一在于正经,一在于正史。正经、正史是中国传统文化的基础典籍。对这些基础典籍的整理和研究,是学术创新的基础。围绕正经、正史的版本进行的研究,自然是重中之重。

二十世纪正史的整理有两次高潮。第一次是张菊生先生主持的商务印书馆校印百衲本《二十四史》,使旧日秘藏之宋元旧本化身千百,普通人也能够读到,极大地推动了学术研究的进步。后来点校本《二十四史》多有以百衲本为底本的。这次整理也间接推动了正史版本研究的发展。《张元济傅增湘论书尺牍》所言,《校史随笔》所载,乃至《百衲本二十四史校勘记》所胪列,沿流讨源,沾溉后人。第二次是中华书局点校《二十四史》。《二十四史》和《资治通鉴》的点校,二十世纪四十年代顾颉刚在齐鲁大学国学研究所任教时,即提出详细规划,并开始推动实施。但因时局和条件限制,不能实现。真正实施开来,已经是1949年建国以后了,直到七十年代末方完成这一工作。今天读者所参用者,最常见的就是这套点校本。这两次整理各具特色,目的都是为了整理出一个好的读本。两个整理本是二十世纪古籍整理的两个标杆,但都不是最好的榜样。商务印书馆辑印百衲本不无改字,中华书局点校本不以一本为主而各从其是,所改之字,所从之本,今日看来颇有值得商榷之处。

张菊生先生《百衲本二十四史校勘记》手稿百数十册,二十世纪九十年代由当年亲历校史的王绍曾先生主持整理出版,可以看出当日校史之苦心。中华书局点校《二十四史》,当时格于形势,提倡校勘记的简约,反对繁琐化,致使大量的校记未能反映在当时的整理成果中。原始校勘记保存至今者,有王仲荦先生《宋书校勘记长编》,出校有9100余条之多,而点校本《宋书》出校仅2600余条。《宋书校勘记长编》对《宋书》脱文进行了大规模的校补,但王先生版本意识不够浓,往往只说“一本作某”,未能一一明示所据之本。今覆校诸本,甚至有时没有任何一个版本与之相合,惜不能起王先生于九泉以问究竟了。近年中华书局新出修订点校本《宋书》,对这个“一本”问题,并未指出如何承用王仲荦先生的校勘成果。《二十四史》的整理与研究工作仍在路上,整理本只能算一个读本,并非一个定本。点校本屡次重印,每次重印都有或多或少的挖改。山东大学已逝教师朱正义先生所批中华书局第一版的前四史,指摘错讹甚多,复核2010年左右印本,多已剜改。点校本《二十四史》出版后,盛行于世,读正史者甚至校古书者率以此为圭臬,不知点校本之外还有其他旧本,其中不能尽如人意处无法否定。

尾崎康先生1991年应邀在北京大学讲版本学,讲义由陈捷女士译成《以正史为中心的宋元版本研究》,1993年由北京大学出版社出版,一个薄薄的小册子,可是胜义纷披,多有发明。其中对《汉书》《后汉书》黄善夫刻本都存在刘元起修板重新刷印本,而不是像以往所认识的黄善夫、刘元起各刊刻有《汉书》《后汉书》,就是一个重要发现。

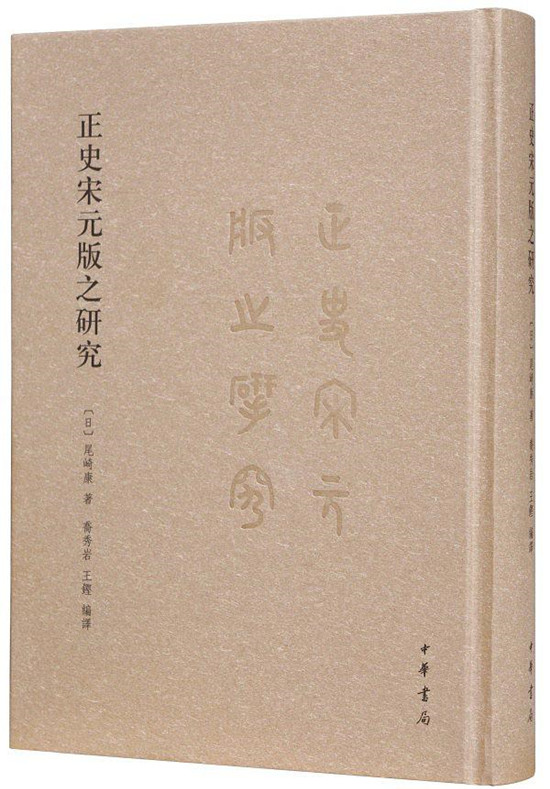

这部《正史宋元版之研究》是1989年汲古书院出版的《正史宋元版の研究》的增订汉译本,涵盖了《以正史为中心的宋元版本研究》的主要内容。

在正史版本的断代和源流的梳理上,尾崎康已经有了长足的进步。这种进步是建立在方法的进步上的。尾崎康抛弃了以往单一研究某一史、某一本的方式,而是系统性地来看正史的版本,发现了正史版刻许多共性的特征和前后嬗变的特有标志。尾崎康综合运用刻工、避讳、版刻字体、前人著录等要素对所经眼宋元版正史典籍进行研究。

宋板书有具体刊刻年代者甚少,往往需要综合各种因素来确定其刊刻之时段,考避讳即是其中必要的手段之一。当朝皇帝名讳是否回避,这一问题存在争论。日本岛田翰论绍兴覆刻本《毛诗正义》引《礼记》云:所谓卒哭乃讳,生不讳也。尾崎康先引用诸家论述,又举史书避讳情况云:“避讳缺笔,首先要考虑官刻本与坊刻本之差异,官刻本较严谨,坊刻本较疏忽。分时代论之,南宋初期盖因多出覆刻北宋版,缺笔往往至仁宗名讳止,更往后,则高宗讳‘構’字或作‘今上’,或作‘今上御名’者,往往而在。是知今上避讳乃是通例。依此类推,北宋盖亦然,虽北宋刊本稀少,不得以实例论证。”实际上,岛田翰所见绍兴间覆刻北宋本《毛诗正义》,于绍兴时皇帝御名及嫌名亦加规避,如構、搆、觏皆讳,盖岛田翰偶失检也。尾崎康又云:“避讳止供旁证而已。”官刻避讳谨严,坊刻之本则较为随意而不能周遍,避讳对于版刻之断代,只能作为一个参照,而不应作为主要依据,“止供旁证”自是作者甘苦之言。

尾崎康又利用东禅寺《万寿大藏》、开元寺《毗卢大藏》及思溪《圆觉大藏》及其刻工,为确定宋版史书的刊刻时代提供证据。尾崎康云:“刊记无疑是确定刊刻时代之直接证据。然宋元版不具刊记者居多,或有刊记而非彼时所刻。既无刊记可据,则推论刊行时代,当以分析刻工为最妥。……就北宋末南宋初期而言,《东禅》、《开元》、《思溪》三部大藏经,因大都可确定刊年,而且有大量刻工名,参考价值最大。”特别是利用日本所藏《毗卢藏》、《思溪藏》,利用刻工论旧称北宋景祐刊三史及咸平本《吴书》刊刻时间和地点,较前人多有发明。

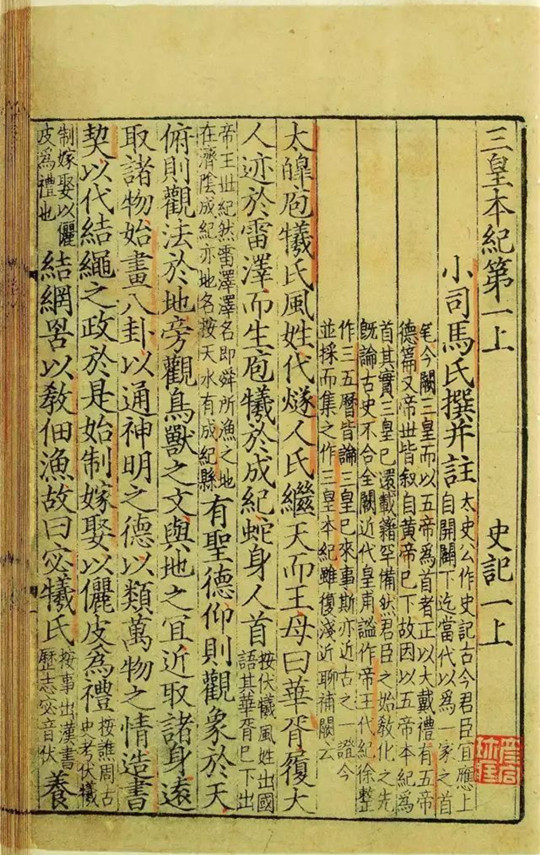

用《毗卢藏》刻工论三史刻书时间,首见《中国版刻图录》。《中国版刻图录》云何时何地刻板,尚待后证。日本阿部隆一《中国访书志》则推断为刻于杭州。尾崎康又重检日本所藏《毗卢藏》、《思溪藏》刻工,确定《史记》《汉书》刻于两宋之交,《后汉书》《吴书》当刻于绍兴十年左右。尾崎康补充证据谓刻于福州或杭州为妥当。他在前人基础上提出新的见解:“旧称景祐本《后汉书》,与行格截然不同之旧称咸平刊《吴书》之间,居然有十七名刻工名相一致,而且景祐本三史并咸平本《吴书》之刻工又互见于北宋末南宋初开雕之福州开元寺《毗卢大藏》。据此可证此四史之刊刻时间,不在景祐或咸平,而在其后百余年两宋之交。” 这是尾崎康在前人基础上,利用新材料得出的自己的新结论。

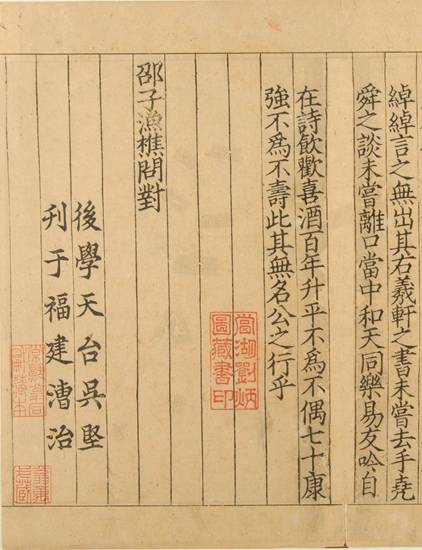

论南宋初期福建刻本,尾崎康认为“此期建安坊刻本亦较中后期优良,校勘雕刻均较细致,所谓‘瘦金体’字体颇具特色”。又以《史记》为例云:“日本所藏《史记》与《后汉书》,亦属同类。《史记》为武田科学振兴财团杏雨书屋所藏一百三十卷十四册,具有绍兴庚申‘邵武东乡朱中奉宅’刊记。此正南宋初期建刊本,卷一首三叶字体正如《版刻图录》所收录诸本,而其下渐显‘直重’倾向,或因此本于现存南宋初期建刊本中时间最早,故有差异亦未可知。然通观全书,卷次愈后,字体愈潦草,后半部刻字甚为粗糙,若仅见后半部字体,难以认定其为绍兴一〇年刊本。建本往往有此例,如书陵部藏绍兴一七年刊《初学记》,情形正同,前后字体迥异。”

论建本前期向中期转型之风格,尾崎康云“至中期,建本字体变粗大刚硬,绝不似瘦金,但与前期字体仍有共同特点”。又以乾道蔡梦弼本《史记》为例:“(宋乾道建安蔡梦弼本《史记》)《版刻图录》所载书影,大致与原件同大。据观字体,较上述南宋前期建刊《史记集解》稍劣,可谓南宋前期建刊本之典型风格渐失,始见趋向中期建刊本特点之萌芽。影印陶氏百衲本则字体印象不同,乍见不似南宋前期建刊本,颇疑影印失真。不知为影印时缩小所致,抑或因清末影印技术不善之故。”

在尾崎康之前,对建本字体总结者,如《书林清话》云:有一种横轻直重者,谓之宋字。《中国版刻图录》云南宋初期建安刊本字体近瘦金体,独具风格。尾崎康对前人成果并未盲目因袭,而是根据实际情况得出自己的结论:“南宋建本,此类字体不仅横轻,且整体轻盈,微显右上势,谓遒劲有力似不相称,谓娟秀则颇觉恰当。”“建安离京师稍远,刻本有独特字体,且正史较多。”其中论及字体、刀法者,尤为重要。对字体之刀法的论述,有两点值得注意,一是总结覆刻本刀法特征,二是总结建本不同时期的刀法特征,并尝试为建本的版刻时期断代。

尾崎康鉴别版本亦注意到版刻刀法问题,如比较《史记》日本杏雨书屋藏北宋刊本与文学古籍刊行社影印南宋初覆北宋刻本,即论及刀法问题:“比较两者刀法,此本丰润而甲—B本(南宋初覆北宋刊本)尖锐,又如荆字之‘刂’,此本与甲—B本宽度明显不同。”当然后世影宋刻,刻意仿刻,反致仿宋刻精美程度多高于宋本,此为制造文物之举非传刻行销之事,故不胪列。尾崎康又举南宋初期覆刻本,如所谓景祐刊《汉书》、绍兴九年绍兴府刊《毛诗正义》、绍兴九年临安府刊《汉官仪》,绍兴九年临安府刊《文粹》,绍兴府刊《外台秘要方》等,总结北宋本与南宋覆刻本之差异,云“北宋板字体圆润秀丽,南宋版将其影写,上版重雕,线条具直线化倾向,稍有右上势,给人方峭犀锐,粗线条之感。南宋覆刊本字体自有其魅力,然与北宋原刊本之间存在明显差别。此乃覆刊版刀法自然之理”。

古籍鉴定“观风望气”,实际有一定的科学依据。这种依据在哪里呢?“风”和“气”的依凭在字画上,字画的表达全在刀法的运用上。刀法的问题,在于下刀的次数不一,运刀的力度大小悬殊,最后展示出来的效果自然有别。这种分别,就是所谓的刀法。清代所盛行的影宋刻,无不精美,乃是临写上板,不惜工本开雕,刻工自然而然从容下刀,纤毫必现,故覆宋本多胜于原刻。宋世覆宋板,自然不会再经临写上板,大概直接将原书拆散上板,取其苟省,故笔画之间下刀次数减削,对笔意展示亦多有不同,再经刷印,则字体板滞,刀法自然不同。此实与版刻鉴别息息相关。尾崎康在前人的基础上更深入细致地讨论利用刀法,为鉴定提供依据,是符合版刻实际的。

无论是刀法还是格式位置,都是形式上的版本鉴定。对版本源流的最终梳理,离不开校勘,特别是各本之间的对校,这最能发现诸本之源流及优劣。在这一点上,还有较多的余地。所以,真正地对诸史各个版本进行彻底清理的话,需要汇校众本,胪举异同,如阮元《十三经注疏校勘记》之式,则诸本之优劣可明,文字之是非可断。在汇校基础上形成的定本,一定是一个具有时代特色的读本。尾崎康论诸史版本,设若多加校勘之功的话,则会取得更多的发现。

当然,正经正史的版本研究是个重点也是个难点,尾崎康《正史宋元版之研究》已经解决了诸多难点,偶有小误,白璧微瑕。论南北监本《二十一史》较为详实,然未能校核诸本,所述诸本源流不能无误。如明嘉靖南京国子监张邦奇刊《史记》,尾崎康谓其本源出黄善夫本,实际张邦奇本源出元大德集解索隐本,又附入正义。大德本亦自有删削,非自嘉靖时始也。张玉春《史记版本研究》已详论之,今不具列。尾崎康论万历大字本《晋书》引用聂文《晋书版本演化考》云非源出池州本。聂文云万历本《晋书》多与南、北监本相合,殊不知南、北监所刊正史多出于宋元旧板,非泛泛坊刻之本可比。与南北监相合,正说明其本源出宋本,并不能说其本源出南北监本。尾崎康误采此条入于说明之中,盖未审尔。检此万历大字本《晋书》前三卷,讳字即有朗、殷、玄、让、贞、徵、敦、敬、慎诸字。万历本《晋书》源出池州本无疑。傅增湘曾取校此本,赵万里《中国版刻图录》也认为万历大字本《晋书》源出池州本。但其底本当时或有缺佚,故偶有卷帙文字与池州本不相合。此是未细考源流、校勘文字而偶有失察。

论白鹭洲书院本《汉书》为元代本,实际傅增湘已先言之,非尾崎康独得之秘。白鹭洲书院本《汉书》,以往皆目为南宋嘉定刊本,如张元济、刘承幹等。吴兴刘氏嘉业堂又取以覆刊行世。赵万里《中国版刻图录》已有疑问。尾崎康云:“《汉书》刊记之‘甲申’当嘉定一七年。《版刻图录》一九六〇年初版据《吉安府志》云白鹭洲书院淳祐辛丑建,疑‘甲申’当是元世祖至元二一年。并以刻工与已知南宋中期吉州地区刻工无一相合,为其旁证。然终因不得积极证据,未敢断定为元初刊本。恐因实非宋版,而说又未定,一九六一年修订本删除此条,不著录此版。笔者最近于上海图书馆得睹《再造善本》影印白鹭洲本,见其字体风格不似南宋嘉定刊本,知刊刻时间较嘉定一七年至少晚一甲子,当为元代覆刻本。刻工名较之以往采录诸刊本元代刻工尚不吻合,仍可考虑其中或有参与元代西湖书院修补南宋前期刊八行本注疏、两淮江东转运司刊《三史》等版本之役者。”尾崎康又根据刻工,综合考虑,认为白鹭洲书院本出于元刊。实际傅增湘《藏园订补郘亭知见传本书目》在其之前已定为元至元二十一年白鹭洲书院刻本。

又正史的编刊与宋代科举之关系,鲜被研究者所重视,尾崎康亦然。正史的编刊,离不开学术发展之大势,也与历史的进程密切相关。值得注意的是,正史的编刊与宋代科举制度的施行有绝大关系。宋代科举有三史科、子史时务科,有论有策,皆多出于正史。观《全宋文》中两宋策论设喻之处,取譬之事,多源出正史,可以一一覆按。故经史刊板与天水一朝制度之关系尚有进一步探讨的余地。《五经正义》和三史之校勘定本,乃用以衡文取士。北宋端拱校定《五经正义》,南宋初两浙东路茶盐司合刻诸经注疏,皆因科举之需而定之官本。对两浙东路茶盐司刻诸经注疏合刻本到底编刊了几部,学术界尚有争论,实际上,编刊的部数,检《贡举条式》即可知。终南宋之世,《仪礼》无经注疏合刻之本,皆因科举摒除《仪礼》,不列入贡举必用之中而已。北宋创立,科举开三史之科,故《史记》与前、后《汉书》之校勘尤为重要。景德间校定三史,《史记》成校勘记五卷,前、后《汉书》成校勘记六卷。正经、正史一直是科举所备,故有官本,有坊本,传刻不绝。此科举与正史刊刻传布之绝大关系。凡此皆读者所宜关注并留意探索者也。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司