- +1

从平城到江南:云冈石窟与摄山千佛岩

原作者:陆帅

注意!!!未经授权不得转载!!!

永明(483-493),是南朝的黄金时代之一。彼时,与北魏的战线稳定在淮水一带,战争的残酷与多数人无关。自刘宋末年以来的动荡政局,也随着齐武帝萧赜的登基而告一段落。许多年后,南齐皇室萧子显在回忆起永明一朝时,满怀情愫地写道:

永明之世,十许年中,百姓无鸡鸣犬吠之警,都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,袨服华妆,桃花绿水之间,秋月春风之下,盖以百数。

萧子显出生于永明五年,作为含着金汤匙出生的豫章王之子,他的童年应该很美好。这美好的记忆,又为他的岁月史书加上了一层滤镜。

不管怎么说,时局终究是稳定了。生命有了保障,未来似乎可期,文化随即繁荣起来。定礼乐、修律令、编纂《宋书》,国家主导的学术工程在永明年间纷纷上马。庙堂之外、公退之暇,贵族文人间的酬唱吟咏,催生了永明体的形成。而在当时都城建康东北郊的摄山,数量众多的大小佛像正于山岩间开窟兴造,千佛岩由此创始。然而,与前述见诸纸端的事象不同,摄山千佛岩并非纯粹的江南风物。毋宁说,它与远在平城的云冈石窟有着更紧密的联系。

一、皇帝即如来:云冈石窟的诞生

据《魏书·释老志》的记载,北魏和平年间(460-465),高僧昙曜上书文成帝拓跋濬,请求在平城西郊的武州山开凿石窟、兴建佛像。提案很快得到了文成帝的首肯。于是,在昙曜的主持下,五座宏伟高大的石窟出现于平城周边,“高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世”,著名的云冈石窟就此诞生。

表面上看,开凿云冈石窟是昙曜表达热忱信仰的宗教行为。不过,事情并没有这么简单。实际上,云冈石窟兴起的背后,是北魏国家佛教政策的重大转向。史家魏收特意将昙曜开窟一事写入《魏书·释老志》中,原因正在于此。

那么,所谓的转向是什么?这就涉及到二十余年前——即北魏太延四年(438)太武帝拓跋焘所颁布的诏令:

自今以后,敢有事胡神及造形像泥人、铜人者,门诛。……有司宣告征镇诸军、刺史,诸有佛图形像及胡经,尽皆击破焚烧,沙门无少长悉坑之。

拓跋焘是文成帝拓跋濬的祖父,也是几乎统一整个华北的一代雄主。随着这道诏令的发出,北魏政权的境内开始了轰轰烈烈的灭佛运动,史称“太武灭佛”。

拓跋焘执意清除佛教的原因很复杂,兹不赘述。而当雄主谢世,“灭佛”则很快迎来了终结。北魏兴安元年(452),登基仅两月有余的拓跋濬下诏:

今制诸州郡县,于众居之所,各听建佛图一区,任其财用,不制会限。其好乐道法,欲为沙门,不问长幼,出于良家,性行素笃,无诸嫌秽,乡里所明者,听其出家。

拓跋濬此时只是个十二岁的孩童,没有一言九鼎的实力。朝堂上,外戚、宗亲、斗争激烈,也不存在最高话事人。但在叫停“灭佛”这件事上,大家似乎迅速达成了共识。看来,这场方式粗暴的治理,不怎么得人心。

然而,“灭佛”戛然而止,只是在原本高压的氛围上开了一道口子,令信徒们稍稍有所喘息。这条诏令究竟能不能贯彻到底?将来还会不会有反转?谁也不知道,谁也说不好。在未知的黑幕前,人们不能不有所怀疑,有所保留。魏收在《魏书》中将这条诏令略写为“初复佛法”。一个“初”字,精准描绘了这一时期北魏佛教“复了,但又没完全复”的过渡色彩。尽管在“初复佛法”后,文成帝拓跋濬主导的佛事活动日渐增多。例如为沙门剃发、为“太祖已下五帝”造金像等等。然而,这些活动的场景主要在皇家宫苑、道场之中,大众无缘亲见目睹。北魏国家对佛教的积极态度,尚缺乏一座标志性的、具有强烈视觉冲击的景观来展现。

云冈石窟的意义也正在于此:这次活动不仅有皇帝拓跋濬的亲自背书,并且据说五座石窟(今16-20号窟)中的巨大佛像也分别拟似拓跋珪、拓跋焘、拓跋濬等君主的身容。在云冈,北魏皇帝作为“如来”的形象现身世间,以最直观的形式向芸芸众生宣告“灭佛”已往事如烟、“崇佛”的新时代到来了。自此以后,推崇佛教也的确成为了北魏政权一以贯之的国策。无论是见诸实物的永宁大寺、龙门石窟,还是《洛阳伽蓝记》字里行间所描绘的北魏佛寺胜景,可以说都位于云冈石窟的延长线上。

云冈第20号窟

能够上达天听的高僧昙曜,当然不是凡人。就官方身份而言,他是北魏佛教界的最高领袖——沙门统。就私人关系而言,他是文成帝拓跋濬之父拓跋晃的旧交好友。于公于私,都是沟通皇帝的最合适人选。至于昙曜为何选择以开窟造像的方式表达信仰,大概与他的凉州渊源有关。《高僧传》记载,在来到平城前,昙曜主要在凉州一带活动。而据史家魏收记载,凉州僧侣是如此热衷于造像,以至于他特意将之称为“象教”:

太延中,凉州平,徙其国人于京邑,沙门佛事皆俱东,象教弥增矣。

凉州多山,当地僧侣受西域、印度佛教的影响,惯常在山间开窟造像。今天在古凉州区域仍能够看到敦煌石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟等大量十六国早期石窟。曾经生活于此的昙曜,耳濡目染,对于这类巨大人工造物的景观震撼力与宗教威严感更深有体会。当平城需要营造“再兴佛法”的文化新地标时,开凿造像很自然就成为了昙曜的选择。

敦煌石窟

那么,云冈石窟又怎会与远在江南的摄山千佛岩产生关联?这就要提到当时居住在平城周边的一个特殊人群——“平齐民”,或者说“青齐土民”。

二、北徙南渡:乱世中的“青齐土民”

青齐,本是南朝刘宋政权的边境疆土,地理范围大致相当于今山东省泰山以北、黄河以南。在《尚书·禹贡》所载古九州体系中,这片区域属青州。周代分封,这里又成为了齐国的核心领地。故在此后,人们往往将青、齐连称。从太武帝拓跋焘开始,北魏曾多次入侵青齐,均无功而返,至皇兴三年(469),趁着刘宋孝武帝去世后南朝的混乱局势,终于将之收入囊中。而在战事平息后不久,大批青齐本地人士——即“青齐土民”随即被迁往平城,亦即所谓的“平齐民”。

伴随军事征服的强制徙民,是北魏前期历史中的惯常景象。规模最大的一次徙民发生于天兴三年(398),道武帝拓跋珪将新占领地的“民吏”“百工”“巧伎”数十万人加以迁徙,“以充京师”。太延五年(439),太武帝拓跋焘在平定凉州后,“徙三万余家于京师”。上文提及的昙曜,应就是在这次徙民中从凉州来到平城。宿白先生将云冈石窟的诞生背景总结为“平城实力的集聚”。这里的“实力”,就是因徙民政策而聚集于平城的僧侣、工匠与财富。

见宿白:《中国石窟寺研究》,文物出版社,1996年

远在雁门关外的平城,风土粗粝、物产贫瘠。“平齐民”的生活,自是颇为困顿。不过,他们好歹能书善写,算是有一技之长。在复兴佛法的大背景下,平城周边聚集起不少佛寺、僧侣,写经、译经的需求旺盛。于是,“平齐民”纷纷做起了抄、译佛经的兼职,补贴家用。在这胡风炽盛的苦寒之地,文化人是如此难得,不免惺惺相惜。一来二去间,他们就与平城的僧侣们、尤其是高僧昙曜熟络了起来。典型者如刘芳“常为诸僧佣写经论,笔迹称善……由是与德学大僧,多有还往”;刘孝标在昙曜所译《杂宝藏经》中承担“笔受”之职。对于这群南方来客,昙曜也颇为看重,曾专门上书文成帝,请求将部分“平齐民”转为“僧祗户”,纳入佛教体制来管理。集中安置“平齐民”的“平齐郡”,距离武州山并不遥远,再加上与昙曜的密切关联,他们对云冈石窟的熟悉程度,不难想见。

时光流转,“青齐土民”被迁往平城的数年后,孝文帝拓跋宏继位,著名的“孝文帝改革”逐渐拉开序幕。这场改革核心,一言以蔽之,是“汉化”,或者说“华夏化”。原本来自南朝,熟悉“华夏礼乐”的“青齐土民”们,也就顺势成了稀缺人才,迎来了命运的巨大转折。上文提及的刘芳,正是在此期间被孝文帝选为“侍坐讲读”的贴身近臣,类似者还有崔光、蒋少游等人。青齐人士,在北魏宫廷中一时炙手可热。

《世说新语》书影,可见刘孝标注

政治地位的提升,带来了管理政策的松动,“平齐民”不再被要求强制定居平城。趁此东风,一些“平齐民”回到了青齐故土。但还有一些人——如上文提及的刘孝标——既没有登朝入仕,也没有按例返乡,而是选择了逃奔南朝。捎带一提,刘孝标是文采出众的大学问家,他为《世说新语》所作的注释至今仍在使用。

此时的南朝,刚刚经历过改朝换代。刘宋政权灭亡,萧道成新建立了南齐政权。从“齐”这个国号来看,萧氏新朝与青齐地区似乎颇有渊源,事实也正是如此:十数年前北魏攻占青齐的戎马倥偬间,部分“青齐土民”留守当地,随后沦为“平齐民”,北迁平城。另一部分“青齐土民”则南渡过淮,以避兵乱。而彼时驻扎于淮阴,负责接应这些南下“青齐土民”的前线主将,就是萧道成。

南渡的“青齐土民”背井离乡,无依无靠,渴求政治上的引路人。此时的萧道成,野心渐起,也需要一支心腹力量应对日趋混乱的时局。双方一拍即合,相互扶持,在刘宋末年的权力游戏中笑到了最后。在京畿江南、在都城建康,这些来自青齐的政治新贵是如此显眼,以致于《南齐书》专辟一卷为之立传,撰写史论曰:

太祖[萧道成]作牧淮、兖,始基霸业,恩成北被,感动三齐。青、冀豪右,崔、刘望族,先睹人雄,希风结义。

上文中提到的“平齐民”,有崔光、刘芳、刘孝标。这条史料又说“崔、刘”两个望族,是协助萧道成建立霸业的结义亲信。可以看到,在战争的阴影下,以崔氏、刘氏代表的“青齐土民”北迁南渡,天各一方。却又因缘际会,各自活跃于南北朝的政治前台。

不过,对于身在北土的“平齐民”而言,南朝毕竟是华夏正统,是令人魂牵梦绕的故国。因此,随着北魏太和年间管控措施的放开,也就出现了不少如刘孝标这般的脱北南奔者。平城云冈开窟造像的新风尚,正是藉由这一人群,从平城来到江南,促成了摄山千佛岩的出现。

三、江南新居地:摄山千佛岩及其周边

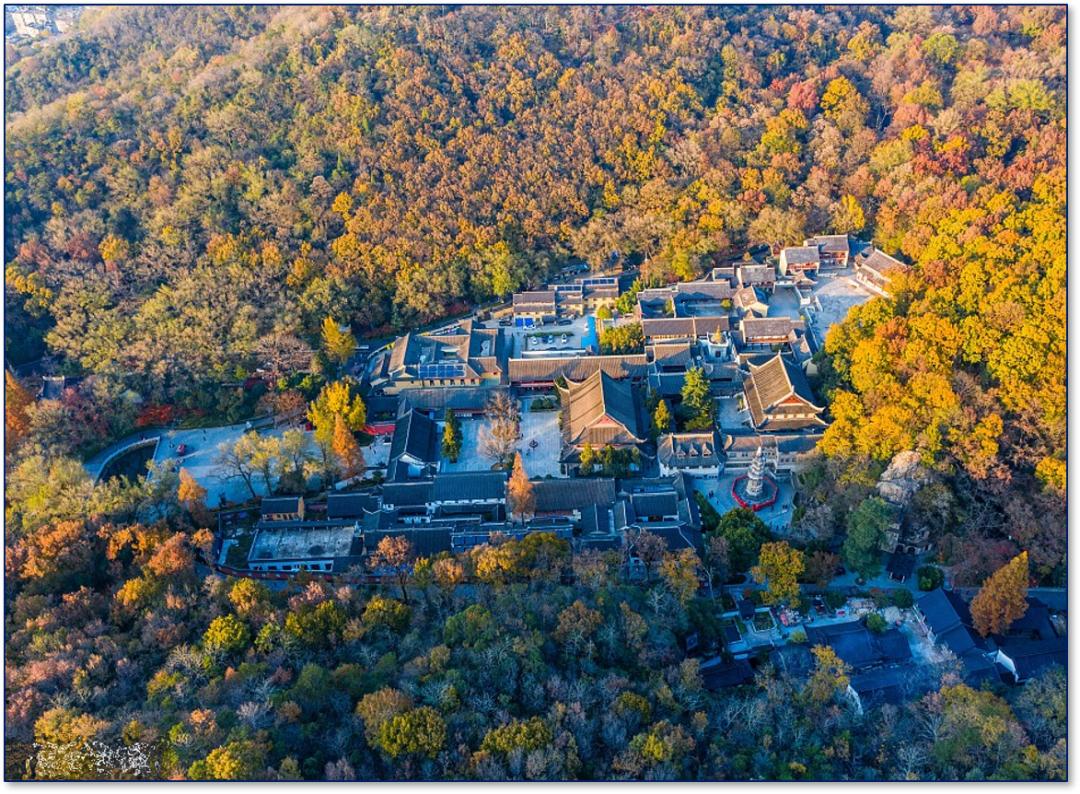

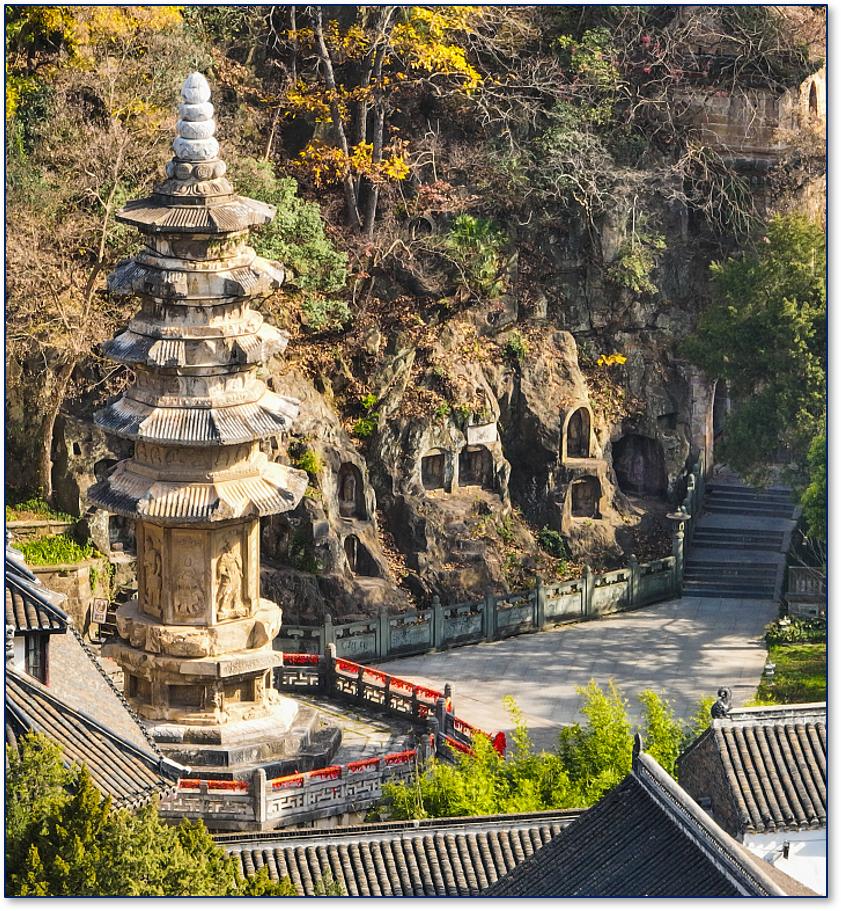

摄山,位于南朝都城建康的东北郊。南齐时,山上多了一座栖霞寺,自此以后,就又有了栖霞山的名字。千佛岩,就是栖霞寺的佛教景观之一。

栖霞寺的建寺历史很清晰,它源于高士明僧绍的舍宅为寺。好巧不巧,这位明僧绍也来自青齐地区,《南齐书》记载:

[明僧绍]隐[居]长广郡崂山,聚徒立学。淮北没虏,乃南渡江。

长广郡位于青齐东部,崂山即今天山东青岛的崂山。北魏攻陷齐地,“淮北没虏”,于是明僧绍便从崂山一带“南渡江”,居住于摄山,后舍宅为栖霞寺。

栖霞寺

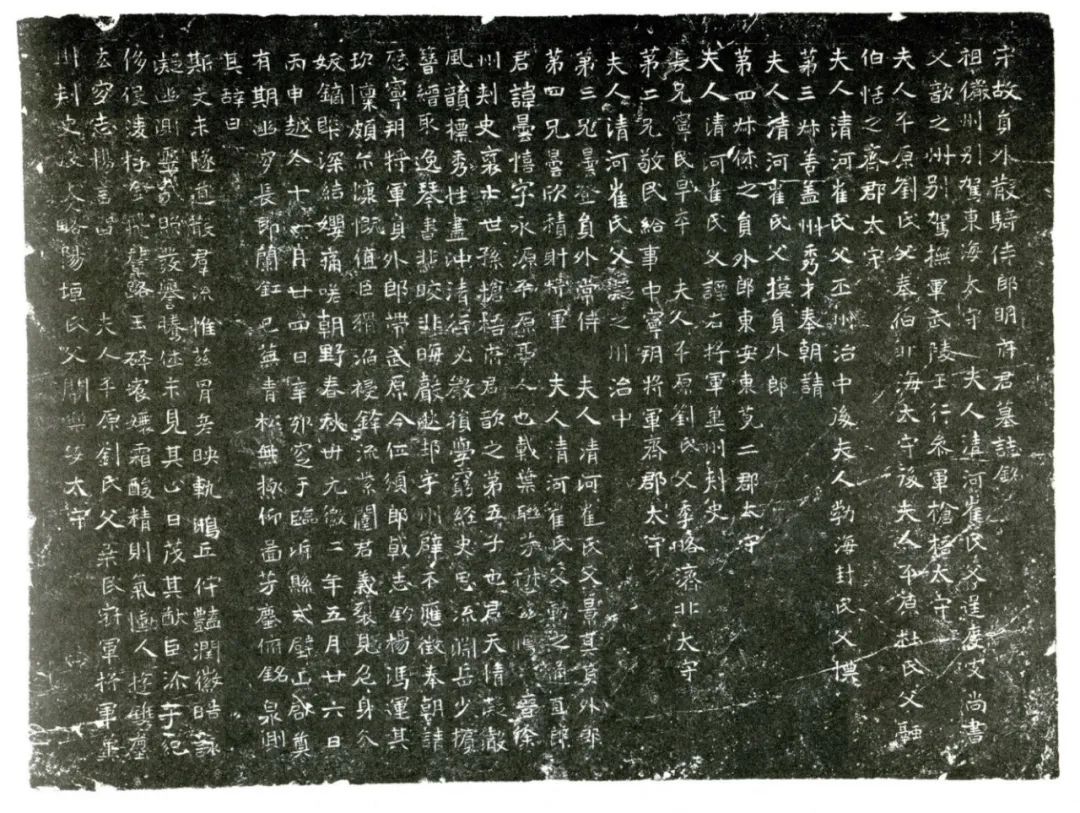

居住在摄山周边的明氏,其实不止明僧绍一人。1972年,在摄山西侧的另一座山坡,考古工作者发现了明氏家族墓地,并出土了《明昙憘墓志》一方。明僧绍、明昙憘、以及那些名字无考的墓主,都属于明氏一族。推想起来,摄山周边应当是明氏的产业所在,故而他们聚居、族葬于此。

摄山的周边

京城居,大不易。能够在寸土寸金的建康周边置产生业,多是非富即贵。前面说到,南渡的“青齐土民”是萧道成完成禅代大业的核心力量,而明氏一族就在其中。史料记载,在萧道成的身边,最受其信任、委以宿卫要职者,有中兵参军明惠照。前面提到的明昙憘则是萧道成的麾下将领,死于刘宋末年萧道成平定桂阳王刘休范的战事中。至于明僧绍,在南齐建立前后的舆论造势中以知名隐士的身份屡屡出场,与萧道成更是关系至深。开国勋贵的显赫地位,显然为明氏在摄山周边立足提供了极大助力。

《明昙憘墓志》

在上文中,反复提及的“青齐土民”是崔氏与刘氏。那么,他们与明氏的关系如何?从《明昙憘墓志》来看,明、崔、刘这三个“土民”家族保持着长期而频繁的婚姻网络。明昙憘的母亲、妻子皆为刘姓;祖母、伯母、婶婶以及四位嫂子则都是崔姓。实际上,南奔的“平齐民”刘孝标与明昙憘一家的亲缘就极为紧密。明昙憘的母亲乃刘孝标的伯父刘奉伯之女,明昙憘的岳丈刘乘民也是刘孝标的亲族。按辈分论,刘孝标算是明昙憘的堂舅。

由上可知,摄山周边聚居着明僧绍、明昙憘等南渡而来的明氏一族,而明氏一族又与崔氏、刘氏同样,都属于典型的“青齐土民”。所以,当“平齐民”来到江南,投奔亲友,摄山周边无疑是一个极其重要的落脚点。关于平城的种种奇观见闻,通过这些北来人士在“青齐土民”中口耳相传,交流汇聚。恰好隐居摄山的明僧绍舍宅为寺,发愿兴建大佛。云冈开窟造像的新风尚,就由此被栖霞寺所吸纳。实际上,除明僧绍外,法度、僧朗、法朗、保恭等寺内住持也与青齐地方关系密切——他们或来自青齐周边,或本就是“青齐土民”。明乎此,千佛岩石窟造像群出现于摄山,也就不令人感到意外了。

在此稍稍梳理相关时间线索:皇兴三年(469),北魏攻占原属南朝的青齐地区,大量“青齐土民”北徙平城,沦为“平齐民”。另一批“青齐土民”则南渡过淮,在避难途中结识萧道成,随之前往江南,协助其完成篡宋建齐的霸业。随着建元元年(479)南齐王朝的建立,当年南渡的“青齐土民”在江南扎下根来。而在不久后的北魏太和六年(482),孝文帝展开改革,放松对“平齐民”的管控,刘孝标等青齐人士得以南奔故国。于是,在南齐永明时代(483-493),经过了十余、乃至于二十余年的生离死别,当年青齐沦陷之际或南渡、或北徙的“土民”们,最终在江南得以团聚。

实际上,除了“平齐民”南奔这类私人性质的往来,永明时代也是南北朝之间关系相对缓和、官方交流比较密切的时代。在这一时期,双方多次互派使节,并尤其注重利用“青齐土民”的南北人脉周旋外交、获取情报。如永明元年(483),南齐使臣刘瓒访问平城,北魏朝廷特意派遣其族弟、上文提及的“平齐民”刘芳负责接待。再如永明九年(491),曾经的“平齐民”蒋少游以北魏副使的身份访问建康,拜会其舅崔元祖,并“模写宫掖,画图而归”,作为新都洛阳的建设蓝本。因此,云冈石窟作为平城首屈一指的宗教奇观,相关见闻与消息传入江南,大概不局限于某一人或某几人,而是存在多条公、私渠道。当然,曾与昙曜合作译经、又与明氏关系至深的大学问家刘孝标,必定是最重要的信息来源之一。

以南齐永明年间开凿的无量寿大龛为始,此后的整个南朝时期,居住在摄山周边的“青齐土民”们、都城中的官僚权贵们,纷纷斥资供养,千佛岩的规模日趋扩大。在陈朝江总所撰《摄山栖霞寺碑》中,不仅详细记载了明僧绍次子明仲璋、齐文惠太子萧长懋、梁临川王萧宏等贵族、皇室赞助千佛岩的史实,还写道“王公搢绅之辈、郎吏胥史之属,步林壑、陟皋壤、升精舍、拜道场”,可见当时盛况。

无量寿大佛

但必须要指出的是,受信仰特征、政教关系、艺术传统等多种因素的影响,摄山千佛岩的兴盛,并未带动起建康乃至于整个江南社会的石窟营建风潮。可见,对于石窟造像这一新事物,江南人虽有雅量容纳,但兴趣终究有限。在中原北方,云冈石窟之后,先后出现了龙门、响堂山、云门山等多处规模可观、形制宏伟的石窟群。而在江南,摄山千佛岩却极其孤单,是目前所知唯一成规模的南朝石窟造像群。就此点而言,摄山千佛岩更接近于北方佛教在江南的一块飞地,在当时的南朝社会文化中是极为特别的存在。

千佛岩远景

不过,正是这种特别的文化属性,实在真切地呈现出了明僧绍、刘孝标等“青齐土民”们在南北朝间千折百转、失望与希望并存的生命历程。每当我们登涉于摄山千佛岩间,走向其历史场景,就不免对人世聚散的悲欢喜乐,多了一层触手可及的体悟。

参考文献:

1.宿白:《南朝龛像遗迹初探》,《考古》1989年第4期。

2.吉川忠夫:《五、六世紀東方沿海地域と佛教——攝山棲霞寺の歴史によせて》,《東洋史研究》第43卷第3号,1983年。

3.稻本泰生:《南京栖霞寺石窟試論——五世紀末~六世紀初頭の建康造像の位置づけをめぐって》,《仏教史学研究》第39卷2号,1997年。

4.邵磊:《南京栖霞山千佛崖释迦多宝并坐像析》,《南方文物》2000年第3期。

5.陆帅、胡阿祥:《〈明昙憘墓志〉所见南朝境内的“青齐土民”》,《东岳论丛》2014年第3期。

6.陆帅:《“青齐土民”与南朝社会——以五、六世纪摄山千佛岩为中心》,《东南文化》2015年第6期。

特展信息

展览名称:经典与范式——平城实力和云冈时代

展览时间:2023.07.01~2023.10.08

展览地点:吴文化博物馆一楼第一特展厅

声明:本馆原创文章转载,须经馆方授权。公益原创文章插图,图片版权归属于收藏地或创作人。

统筹:吴文化博物馆

技术支持:苏州多棱镜网络科技

原标题:《从平城到江南:云冈石窟与摄山千佛岩》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司