- +1

新书丨黄梅《奥斯丁问题:“方寸象牙”上的群己之思》

文学地位堪比莎士比亚的简·奥斯丁

她的小说到底“有什么好”?

继杨绛先生之后

黄梅先生提出“奥斯丁问题”

做出了自己这代学人的独特回答

奥斯丁问题

“方寸象牙”上的群己之思

黄梅 著

“文史新论”丛书

生活·读书·新知三联书店,2023年

简·奥斯丁曾被史学家麦考莱誉为“散文领域的莎士比亚”,关于她的著作和论文,已多不胜数,但是黄梅首次提出“奥斯丁问题”:

她的主人公没有拒斥社会主导阶级/势力的激烈心态,对正在逐渐得势的思想取向和规则秩序虽然不全盘欣然接受,却也不是断然拒绝,而是为那个正在生成发展、尚未彻底定型的“现代”社会,思虑考量究竟什么是所谓“幸福”,对于人类个体生存来说,什么是真正重要的东西。

这部新作是《推敲自我:小说在十八世纪的英国》的续篇,黄梅又一次在作品分析过程中展现了伦理探究的魅力。

——陆建德

简·奥斯丁唯一可靠的肖像素描。其姐姐卡珊德拉绘制,未完成。现藏于伦敦的英国国家肖像馆

内容简介

《奥斯丁问题》以奥斯丁的六部重要作品为主线,通过思想批评与文学分析相结合的方式,多角度讨论了奥斯丁的社会关怀与艺术世界。

作者以英国18-19世纪之交传统社会向工商业逐利时代转型中个人主义的兴起,以及自我与他人、群体的关系为核心问题,在深入细致的文本分析、与西方现当代奥斯丁研究和流行批评思潮的对话中,呈现了奥斯丁如何在其创造的活色生香的世俗生活和艺术世界中,传达着社会万象与时代精神,思考着“道德”与幸福的关系,并以自己的方式参与了“群己之思”的新价值观建构。

全书呈现了一个阅历丰厚的中国学人带着自己长期的阅读感受、困惑与思考,对“奥斯丁问题”做出的独特理解与阐释。

作者简介

黄梅

1950年生,1968年从北京赴山西雁北“插队”。1973—1989年先后在山西大学外语系、中国社会科学院研究生院外国文学系和美国新泽西州罗格斯大学英语系学习,获硕士、博士学位。中国社会科学院外文所研究员。著作有《女人和小说》、《不肯进取》、《双重迷宫》、《起居室里的写者》、《码字的女人》、《灰姑娘梦的演变》(英文,在美国出版)、《推敲“自我”:小说在18世纪的英国》;编著《现代主义浪潮下》,并参与翻译了《浪漫派•叛逆者•反动派》(与陆建德合译)等。

目 录

前言 “奥斯丁问题”与当今的世界

第一章 《理智与情感》中的“思想之战”

第二章 《傲慢与偏见》:视点挪移与自我“修订”

第三章 范妮·普莱斯和曼斯菲尔德庄园的蜕变

第四章 海伯里村的爱玛·伍德豪斯

第五章 《诺桑觉寺》中的“外来女”

第六章 《劝导》:安妮“突围”

后语 奥斯丁与“群己”关系的未来

附录 关于《简·奥斯丁的教导》

参考书目

“奥斯丁问题”与当今的世界

* 本文摘选自《奥斯丁问题:“方寸象牙”上的群己之思》前言

文丨黄梅

18世纪末19世纪初,当简·奥斯丁(Jane Austen, 1775—1817)避开家人及访客在起居室一角偷偷地在碎纸头上写小说时,大概万万想不到两百多年以后自己会名满天下。

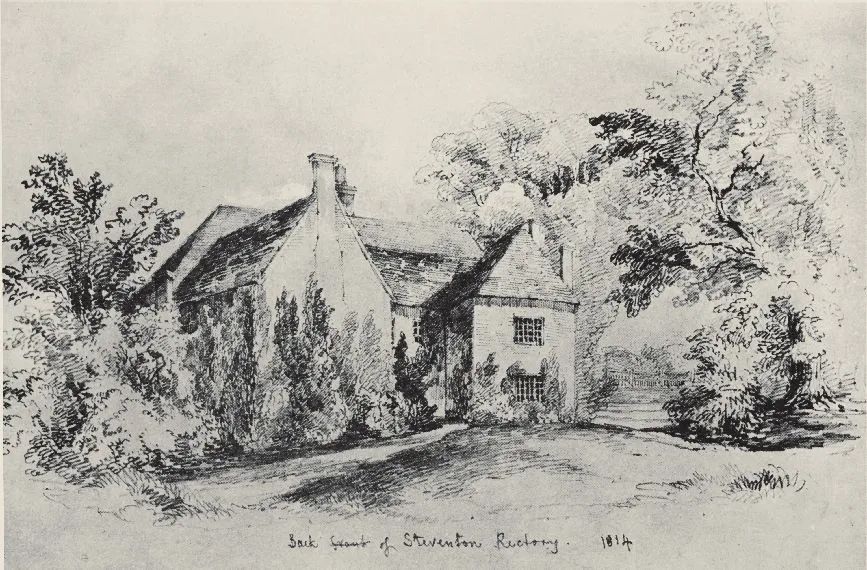

奥斯丁出生和成长的斯蒂温顿牧师宅的房前(左)屋后(右)。侄女安娜·奥斯丁绘制

当代“奥斯丁热”

1811年她的作品问世之初,奥斯丁不过是英国东南部乡间一位在家里操持柴米油盐的中年未婚女子。她的小说也只写村镇里三五户人家几名女子居家度日、恋爱结婚,用她本人的话说,不过是在“方寸象牙”上作微型画。虽然有不少读者一见钟情地爱上了她那些轻灵而诙谐的故事,尖刻的非议者也大有人在。鄙薄她的人说她的作品题材“狭隘”,主题“琐屑”;而赞美者则多夸她细致敏锐的观察,机智幽默的文笔,鲜活生动的对话,等等。后来,在漫长的维多利亚时代里,奥斯丁的作品赢得了G. H. 刘易斯(1817—1878)等文化名人的衷心称许,还被移译成多种外国语言,但仍算不上跻身“一流作家”。

19世纪后期,奥斯丁的“行情”渐渐看涨。她的侄子奥斯丁-利撰写的传记1870年出版后,众多奥斯丁爱好者即所谓“简迷”(Janeites)们日趋活跃,不同版本的奥斯丁作品集也接踵面市,其中以R. W. 查普曼自1932年起陆续推出的牛津大学版全集影响最大、最深远。大约也是在这个时期,奥斯丁小说的译本和中国读者见了面。英国著名学者弗·雷·利维斯在1948年出书,开宗明义点出他心目中支撑英国小说伟大传统的四位巨擘,头一名便是奥斯丁。这标志着在批评界里奥斯丁的“经典作家”地位业已确立。此后,在英语国家乃至世界各地,不论在高校教育、文学批评研究领域还是在普通读者心目中,奥斯丁的位置都一路攀高,俨然成为与莎士比亚比肩的大家。

尤其值得注意的是,20世纪影视产业勃兴对奥斯丁作品的传播起了很大的推波助澜作用。早在第二次世界大战期间已有奥斯丁小说被成功地搬上屏幕。此后,特别是20世纪80年代以来,经典文学影视化进程大大提速。《理智与情感》(1811)在1981年出了电视电影,1995年又由李安导演拍成电影并成功摘取奥斯卡奖。而已有1940年名牌电影、1980年BBC五集电视剧的《傲慢与偏见》(1813)则被反复翻拍,密集转化出1995年新版BBC六集电视剧、2003年当代场景喜剧电影以及2005年大受追捧的新版电影,等等。《曼斯菲尔德庄园》(1814)在1983年六集剧的基础上由BBC再度于2008年改编为三集电视剧,1999年又拍成电影。《爱玛》(1816)也有好几种相关产品问世,先是有1972年的BBC电视连续剧,随后有1996年美国版电影和1997年英国版电视电影,2009年又推出了新版BBC四集剧。此外,《诺桑觉寺》(1817)有BBC 1986年六集版和新的三集版电视剧;《劝导》(1817)则有BBC先后出品的1971、1995年版电视电影。显而易见,老牌传媒英国广播公司BBC是推动“奥斯丁热”的第一主力。2007年,英国电视“新军”ITV举办了自己的“奥斯丁季”,一举推出了三种新改编的单本电视剧,包括《理智》、《诺寺》和《劝导》,每部约100分钟,其中以《劝导》最得好评。与此同时,一系列由奥斯丁本人充当主角的影视作品也接连亮相——包括《奥斯丁在曼哈顿》(1980)、由同名小说改编的《奥斯丁书友会》(2007)、以严肃传记为基础的《成为简·奥斯丁》(2007)、《奥斯丁的遗憾》(2008)和纪录片《真正的奥斯丁》(2015)等。这些精心炮制的影视作品,或追求原汁原味,或力图另辟蹊径,既传播了奥斯丁作品,也难免以两百年之后的编、导、演者各自的眼光“篡改”了奥斯丁。总的来说,这些影视产品得到了广大受众的欢迎和评论界的重视。而且,如此高强度的关注和全球“热销”的状况本身成为一种耐人寻味的文化现象。

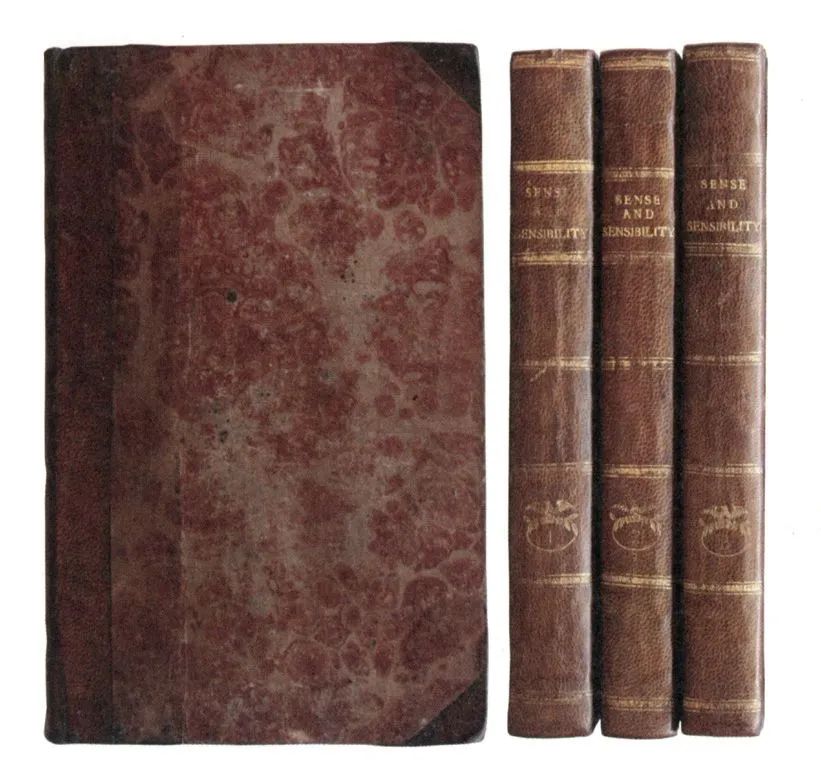

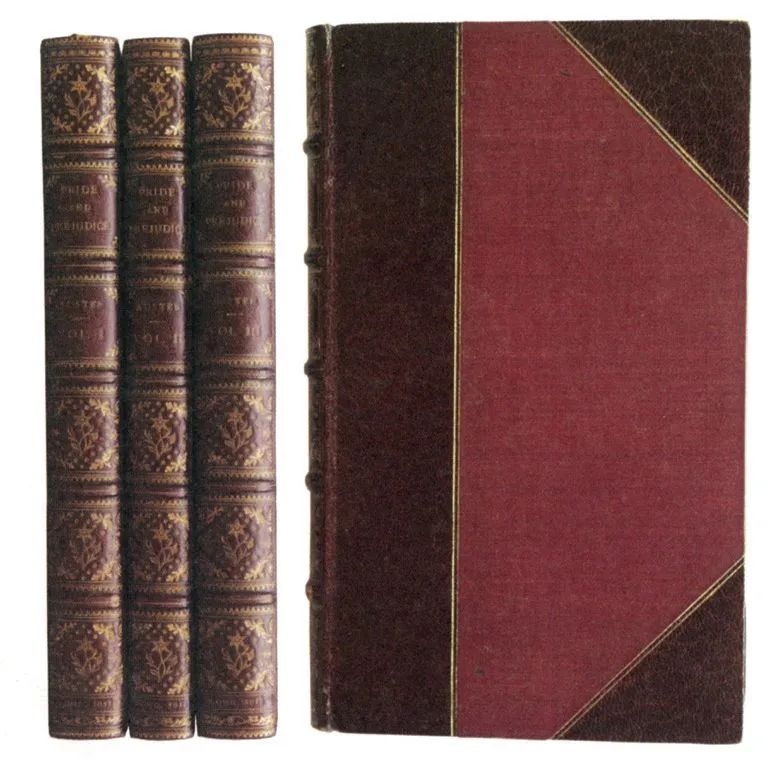

《理智与情感》1811年初版,首印750册。(左)《傲慢与偏见》1813年初版,首印1000册,很快售罄加印750册。(右)均为匿名出版

英语国家人数众多的铁杆奥斯丁迷建起规模庞大的书友会社,组织各类活动,在互联网上 “跑马圈地”,把与她相关的各种资料纷纷搬进电子空间并创设了庞大的超文本链接系统,俨然成为同好者的一个共同精神家园。因为他们的存在构成了一支不可忽视的文化“势力”,奥斯丁才能变成影视红人,其相关衍生产品才会兴盛一时。根据《爱玛》改编的青少年时尚电影(Clueless,译名之一是《独领风骚》)着实小小地领了一回风骚。美国小镇妇女开写奥斯丁探案,自1992年以来已经俨然自成系列,虽然算不上大红大紫,却也销路可观。如果说福尔摩斯或阿加莎·克里斯蒂笔下的马普尔小姐是借助脍炙人口的侦探故事成了千千万万英语读者的亲切朋友;那么,这一系列中虚构的女主人公“奥斯丁”则多少是因为有小说家奥斯丁培育出的那群忠诚不渝的爱好者,才得以跻身英式业余侦探的行列。另有一位同样原本名不见经传的英国女子戏拟《傲慢与偏见》,写了一本《单身女人日记》(1996)。结果不但小说大出风头,被拍成电影后更是满城争说,有的地方甚至出现过电影一票难求的情况。小说《奥斯丁书友会》(2004)也在图书市场和电影票房上获得了双丰收。这些著作本身的优劣短长不是这里要讨论的问题。对于我们来说,“搭车”产品成功的意义之一,在于它们一次又一次验证了奥斯丁小说经久不衰的生命力。而更加令人惊异的是奥斯丁小姐在文化领域之外的“战绩”——据说,挂上她的名牌的寻常菜食价格翻番仍然卖得不错。到了2017年奥斯丁200年忌辰之际,她的头像甚至取代了达尔文的位置出现在英国新版十镑钞票上。

《独领风骚》电影海报

远在这轮波及甚广的“奥斯丁热”尚未达到顶峰时,已有不少学者对此给予了高度重视。罗杰·塞尔斯在初版于1994年的论著中尝试结合影视作品改编,考察奥斯丁小说如何反映英国摄政时代的社会危机和国家身份认同。他还为奥斯丁大众文化研究进行辩护。他认为,所有的努力——不论是19世纪奥斯丁家人撰写的回忆录,还是当代电视剧,抑或学者们的著述评论,都属于“奥斯丁工业”。他主张对改编等文化产品给予严肃关注,“大众的现代文本与奥斯丁学术研究相关……假如所有研究奥斯丁的教授或学者都不肯参与其中,从而在这一文化进程中缺席,那将是非常傲慢的态度”。作者在该书再版增添的《跋:奥斯丁热潮》中指出,1995版电影《傲慢》的热播引来了“奥斯丁时代”,在一些评论者眼里,“自1960年代披头士热潮以来,还没见过如此现象”。稍后面世的《简·奥斯丁在好莱坞》(首版1998年, 第二版2001年) 是学术界首部专门以奥斯丁改编为研究对象的论文集。编者认为,这一波奥斯丁改编研究热是由1995版电影《傲慢》中“湿衬衫的达西”引发的,指出奥斯丁小说的中心——性、爱情、金钱——也是我们时代关注的主要话题。改编被放在当代文化语境下——“这些改编向我们揭示的关于此时此刻我们自身的内容多于奥斯丁的作品。观看改编就是观看我们自身”。而苏珊娜·普奇和詹姆斯·汤普森主编的《简·奥斯丁公司:在大众文化中重塑历史》(2003)则强调,“奥斯丁热”催生了繁荣的“奥斯丁工业”,不仅体现在近年来约二十部影视改编和上百部的续写、改写作品,还渗透进互联网、出版业、时装界、音乐圈、旅游业等。该书讨论的重心不在于比较原著和改编的异同,而是探讨奥斯丁小说转换为多种形式大众文化产品的语境,考察“激发和形成这些再创造的文化、社会、教育的环境”。“重塑”的概念被强调,“奥斯丁现象正是新千年之际对历史进行重塑——改造——的最显著的例子。”总而言之,对奥斯丁的热衷固然是很多复杂因素共同促成的,然而这“热”至少也无可争辩地说明了在当今这个行色匆匆的汽车和电脑的时代里,奥斯丁与读者或观众仍然息息相通。

不仅如此。这一轮温度空前的“奥斯丁热”还应和着西方一些新批评理念的影响在学术界和各个文化领域中迅速播散并日渐深入。种种新思潮的酝酿和传播,与欧美1968年学生运动和大约同时高涨的民权运动有千丝万缕的联系,极大地影响了西方此后数十年的精神和思想版图。70年代中期以后,除了源自法国的形形色色的后结构主义、后现代主义理论风靡一时,聚焦于阶级关系、殖民主义、经济、社会性别(gender)和性(sexuality)等议题的各类注重社会、历史的学派也快速兴起,对其他相关领域如宗教、音乐、美术、自然科学史等的探究也伴随新历史主义和文化研究的鼓呼更多地进入了文学视野。由于这些理论思想极大地丰富并深化了人们对奥斯丁的理解,也由于文学教研专业队伍的扩张,每年新推出的有关奥斯丁的介绍、研究和评论可谓车载斗量。“琐屑”论几乎完全销声匿迹,肯定或赞扬的观点也跳出了原来的窠臼。人们越来越认识到奥斯丁的“小”题材涉及女性处境,婚姻和家庭的经济基础,不同人群间的政治、经济、文化权力的分配和运行等许多深层次的问题,也直接参与了有关道德哲学和认识论的讨论。

确实,若不是独到地探讨了现代商业化、工业化社会的某些根本问题,若没有比较深厚的思想底蕴,她的作品怎么会有今天雅俗共赏的“火爆”景况?可以说,已经两百岁“高龄”的奥斯丁小说携着新传媒文化的疾风骤雨很有声势地冲入了21世纪。

重“访”奥斯丁的感触

多少因为受到新影视改编作品的影响,笔者大约在上个世纪90年代中期从《理智》和《爱玛》起头,开始重读奥斯丁的小说。出乎本人的预料,那些情节早已了然于心的故事仍然深深地吸引了我。我特别注意了一些过去相对忽视的细节处理或未能充分领会的连珠妙语和悠长韵味,甚至在思想上受到相当的震动。如英国哲学家约翰·贝利1967年夏天在英国奥斯丁学会年会上发言中所说:当代人的生活和历史与奥斯丁笔下的世界“密切地甚至令人惊恐地息息相关”,以致每次重读都带来“某些重要的新收获”。

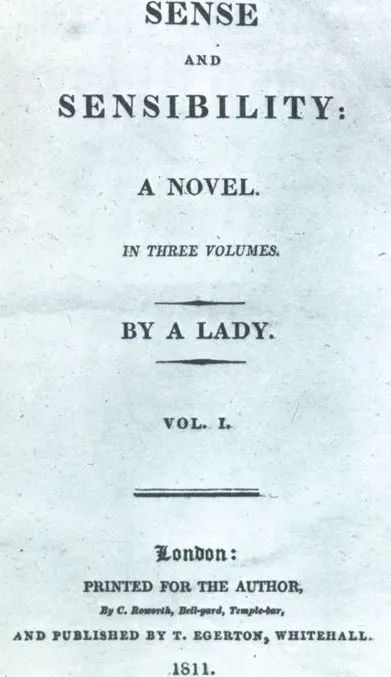

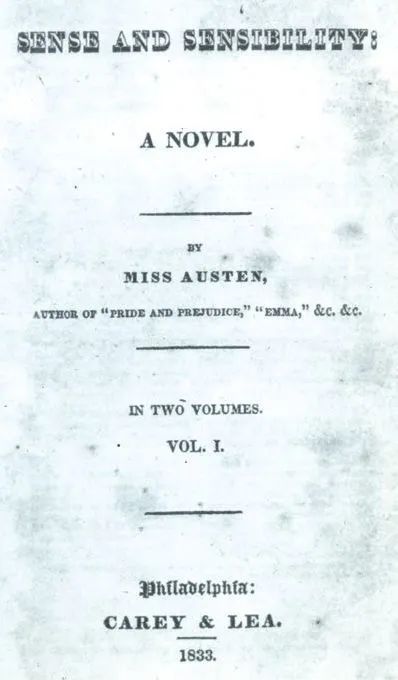

《理智与情感》英国版(1811)和美国版(1833)的扉页

奥斯丁被介绍到中国始于20世纪初,迄今已逾百年。英语世界里的经典化历程开启不久,中国便开始有杂志和书籍介绍奥斯丁和她的作品,1935年商务印书馆出版了《傲慢与偏见》的第一个中译本,由女作家杨缤承担翻译工作。不过,相对于中国的庞大人口,这些引介的受众非常有限,大都集中在像上海这样都市化程度较高、商业经济较发达的地方,其中又以比较有教养的女性和学习英语的人居多。当时中国处于长期战乱甚至国破族亡的危难之中,即使是在上海,大抵也只在短暂的相对和平时期,才会有稍多的人想起品读奥斯丁的小说。

后来在国内更有影响力的王科一译本是1956年面市的。不过,在20世纪50年代奥斯丁小说算不上流行,即使喜欢它的读者也不会高调地表达。从新中国成立直到“文化大革命”结束,中国社会主流更重视文学的教化功能,特别强调批判资本主义的政治标准。奥斯丁的作品这方面极少直白表述,打不上高分。她不曾被马克思等革命导师提到,在苏联文学研究和批评中被严重边缘化,因此那一时期里即使在外国文学界也遭到忽视,没有资格被正式列入“经典”名家,甚至被列为遭批判的禁书。她在中国“火”起来,是文化大革命结束、中外古典作品纷纷解禁以后的事。当时广大群众争相排队购买书的场面,可谓空前绝后。1980年王科一译本再版引发的奥斯丁热,不但得到了新华社注意,也引发了《纽约时报》的报道,成了当时的一道文化风景。

自那之后,奥斯丁小说在中国持续热销。英美近年里源源不断推出的相关影视作品可能起到了某种锦上添花的作用,但更根本的原因应该是中国改革开放后的迅速工业化城市化进程所造就的“市民社会”和全民学英语热潮所形成的庞大英语读者群。本世纪初我曾在大书店做过一个粗略的调查,发现大约有三十多家出版社在同时出版奥斯丁的小说译本,还有不少于二十种缩写本、十五种以上的英汉对照本,此外还有相当数量的英文原版书在架上出售。不少中国读者感觉,《傲慢》等小说写得很现代,在“小”事“小”情中解读人生,表达了细腻的女性情绪,似乎任何年龄段、任何婚姻状况的女性(乃至男性)都能从奥斯丁的书中找到自身人生难题的投影。

与此不无关联,我国媒体上各种婚恋节目和择偶话题逐渐增温。婚姻成为巨变中的中国的焦点话题之一。前些年,“宁嫁黄世仁不嫁80后”、“宁在宝马车里哭不在自行车上笑”之类的“宣言”,曾激发了民间热议和经济、社会学者以及法学家们的纷纷关注。不少人直率地(也许是有点武断地)把当下的中国社会风尚定义为“物质主义与拜金主义至上”,指出如今的年轻读者几乎本能地关注奥斯丁提出的金钱与爱情的问题。像许多欧美读者和影视改编作品受众一样,很多中国人把《傲慢》简单地读作灰姑娘嫁入豪门的故事;还有不少知识女性表达了对夏洛蒂·卢卡斯选择“经济适用男”的极大理解和同情。《傲慢与偏见》出版两百周年之际,BBC的新纪录片《真实的奥斯丁》发行时,在中国白领中颇有影响的《三联生活周刊》刊出了引人注目的长篇专题文章介绍并评说。

这些触目现象的发生恰与我重读奥斯丁的经验重合。我强烈地意识到,我们仍生活在“奥斯丁的时代”里——如克·约翰逊所说, “阅读奥斯丁乃是一种社会性实践,依托于我们的欲望、需求和具体历史环境”。英国18世纪中期到19世纪中期,婚姻主题在文学中占据那么突出的位置,不是个别艺术家的私人选择。奥斯丁笔下有关“嫁人”的决疑论式周密思考,所涉及的确实是个人和社会的真问题、大问题,直指面临资本社会冲击波时的人生设计和道德选择。其中,尤其引人注意的是奥斯丁对金钱社会中人际(或借严复的话说“群己”)关系的诛心辨思。中国处在历史性巨变的极端情境里,在短短三四十年里经历了外国数百年发展历程,从而使不少人在一生中既有“前现代”体验,又面对很多“后现代”现实,因而对奥斯丁的问题意识及其非凡艺术成就可以产生独到的感知和心得。在当代中国语境里重读其小说,我受到了深刻触动。比如,我们今天的相关文学、影视作品体现出来的文化姿态和味道,似乎与奥斯丁既有诸多相同,又有不小差异。有的中国故事(例如曾改编为电视剧的一部轻松网络小说《我愿意》)与奥斯丁的《劝导》情节设置近似,都讲述“剩女”重逢初恋爱人、都取女性视角,而且语言都颇为幽默犀利,虽然前书的调侃更趋近王朔风格而非奥斯丁腔调。然而,两者的差别也让人无法忽视。如书名的选择所示,前者重在“我”和“我的意愿”,后者却耐人寻味地强调了社会内涵丰富的“劝导”。奥斯丁在与婚姻主线不大相关的“闲人”身上用了相当多的笔墨,而许多中国当代爱情故事却高度聚焦于两人世界或N角纠葛。为什么会有这些相似和不似?对于理解奥斯丁或中国的当下,这些又能给我们一些怎样的提示和启迪?

从长程历时角度来看,简·奥斯丁生活在一个原有人际关系逐步瓦解的时代。19世纪中期以降,西方的主流历史学家、社会学家和政治经济学家(包括马克思及他的传人乃至其他许多政治倾向不尽相同的学者)大都认为,17、18世纪的英国经历了某种根本性的嬗变,即通过商业化、工业化、城市化在全球率先从前现代农业社会“进化”为现代资本主义国家。其显著标志之一便是传统村社共同体瓦解、“自由”个人的原子化生存成为常态,“占有性个人主义”(possessive individualism)思想迅速播散。与此呼应,以笛福的孤岛英雄鲁滨孙为起点,18世纪小说前所未有地表达了对个体自我的自觉意识以及对金钱势力侵蚀消解固有社会纽带这一现在进行时境况的深刻怀疑。

生活在18、19世纪之交的英国乡村,偏居一隅的奥斯丁凝眸观察辨析身边的世态,却尽占天时地利,提出了人类在此后几个世纪里都不得不面对的思想议题。她从新型个人主体的角度出发展开思考和想象,以三五户人家的“小小社群为聚焦或核心交点(nodal point),将思想之线辐射进更广阔的社会”。在这个意义上她既不狭隘,也不保守。奥斯丁并非站在旧有社会秩序的立场上,而是更多面向将来,面向那“可能发生的,持续进行的,尚未完成的” 存在或者进程。她的主人公没有拒斥社会主导阶级/势力的激烈心态,对正在逐渐得势的思想取向和规则秩序虽然并不全盘欣然接受,却也不是断然拒绝,而是为那个正在生成发展、尚未彻底定型的“现代”社会思虑考量究竟什么是所谓“幸福”,对于人类个体生存来说什么是“真正重要的东西”。这便是我眼中的“奥斯丁问题”。两百年过去了,这些依然是当代中国和世界面临的课题。2011年美国出版了一部记述奥斯丁对作者本人影响的书,其副标题中包括“the things that really matter” 这一英语表达,与我心里萦绕了一段时间的那个白话中文词组不谋而合。换言之,奥斯丁的问题意识聚焦于她所面对的金钱时代中人究竟应该 “怎样生活”,而这恰是维多利亚哲人马修·阿诺德对诗歌或文学功用的概括。从笛福想象流落荒岛的鲁滨孙面对沙滩上他人脚印时心中涌起的不可名状的恐惧,到阿诺德一面痛切感喟“我们千百万肉胎凡人而今孤独地生存”的命运、一面呼应两百年前约翰·但恩的名句“每人都是大陆的一粒细屑,/是整体的一个部分”表达对沟通关联、共构整体的渴望,一代代英国人的文学实践体现了一个力图对所谓“现代处境”进行辨识和矫正的思想脉络。而奥斯丁是这个文学传统中的一个关键节点。

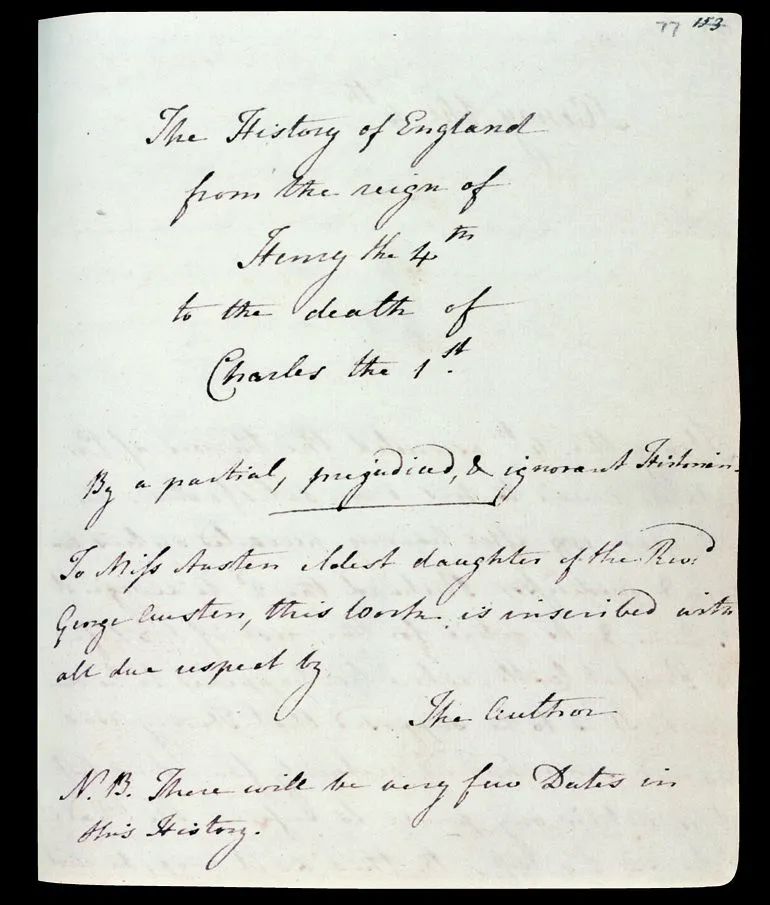

奥斯丁手迹,为16岁时所写《英国史》

关于本书:“群己”的由来及其他

与国外已持续多年的奥斯丁热以及国内红火的小说出版相比,我国有关奥斯丁的讨论和研究比较冷清。原因或许是她的小说虽然能吸引大量读者,但题材偏小,手法偏“旧”,不太适于套用某些现成的当代文艺理论,且又已被英语国家学者掘地三尺、罗掘俱穷。或多或少,我们的专业评论者落在了普通读者后面。笔者希望自己的讨论能在一定程度上超出专业文本研读的圈子,与普通读者的体验、更多大众的生活乃至社会发展的走向有所呼应。

本书以“奥斯丁问题”即书中的“群己”关系之辨为贯穿线索。“群己”这一表述取自严复翻译约翰·穆勒名著《论自由》(On Liberty)时所选定的书名《群己权界论》。严复可谓独具慧眼,充分意识到所谓自由问题本质是对“群己”关系问题的思辨。不言而喻,本书中的“群己”不能就此还原成穆勒英语原书标题中的“liberty”一词,虽然两者确实密切相关。英语奥斯丁研究中有关群己的讨论很多,有人称她“几乎被一致公认是社会小说家,专注于明晰界定社会中个人与群体的互动(interaction)并力图调和自我与社会要求(demands)这两者的关系”。这类现当代评价大多聚焦于“己”,不少论者甚至把“己”或个人欲望作为臧否的标尺。本书则将适度侧重讨论奥斯丁小说中有关“群”的展示、言说和思考。当然,依据笔者的直接阅读体验和审美感受,各章讨论的切入点和重心并不相同。

全书不计“前言”“后语”共分六章,每章分别讨论奥斯丁的一部小说,以出版先后为序。奥斯丁小说中有三部具有双重时间坐标,即初稿完成时间和出版年份。她的六部完整作品的创作期分为两段,即1795—1801年和1810—1817年,两段之间有将近十年“空窗期”。然而,若从出版看,则奥斯丁的全部作品都是在1811年后才陆续付梓的,前期完成的文稿在面世前都经过中年奥斯丁的修改。其中最特殊的是《诺桑觉寺》(1818)。它虽是最早完成的三部著作之一,却是在作者去世前不久才修订完毕,而且在那时似乎仍让她觉得尚不尽如人意,所以被暂且“束之高阁”(upon the shelf)。直到作者病逝之后,才由她的家人将此书与最后撰写的《劝导》一道合编出版。由于这个最后修订的存在,虽然《诺寺》显然较多含有少年时代青涩而又乐观的气息,笔者却不愿意因此就和很多人一样将它作为第一部作品来讨论。

分章阐述的过程将涉及西方人有关奥斯丁是否“浪漫”、是否“保守”等的争论,对玛·巴特勒和达克沃斯以及某些更晚近的一些西方学者的观点将有比较细致深入的分析。在这个意义上,本书也是与西方现当代奥斯丁研究和一些流行批评思潮的对话。不过,如前文所强调,奥斯丁身处正在发酵的英式现代“逐利社会”,她以虚构艺术关注旧群己纽带的解体并探讨新人际关系创生的可能性,这才是贯穿本书的聚焦点和核心关怀。或许,这也应该是奥斯丁精神遗产带给当下市场社会芸芸众生的最重要的思考线索和人生提示?

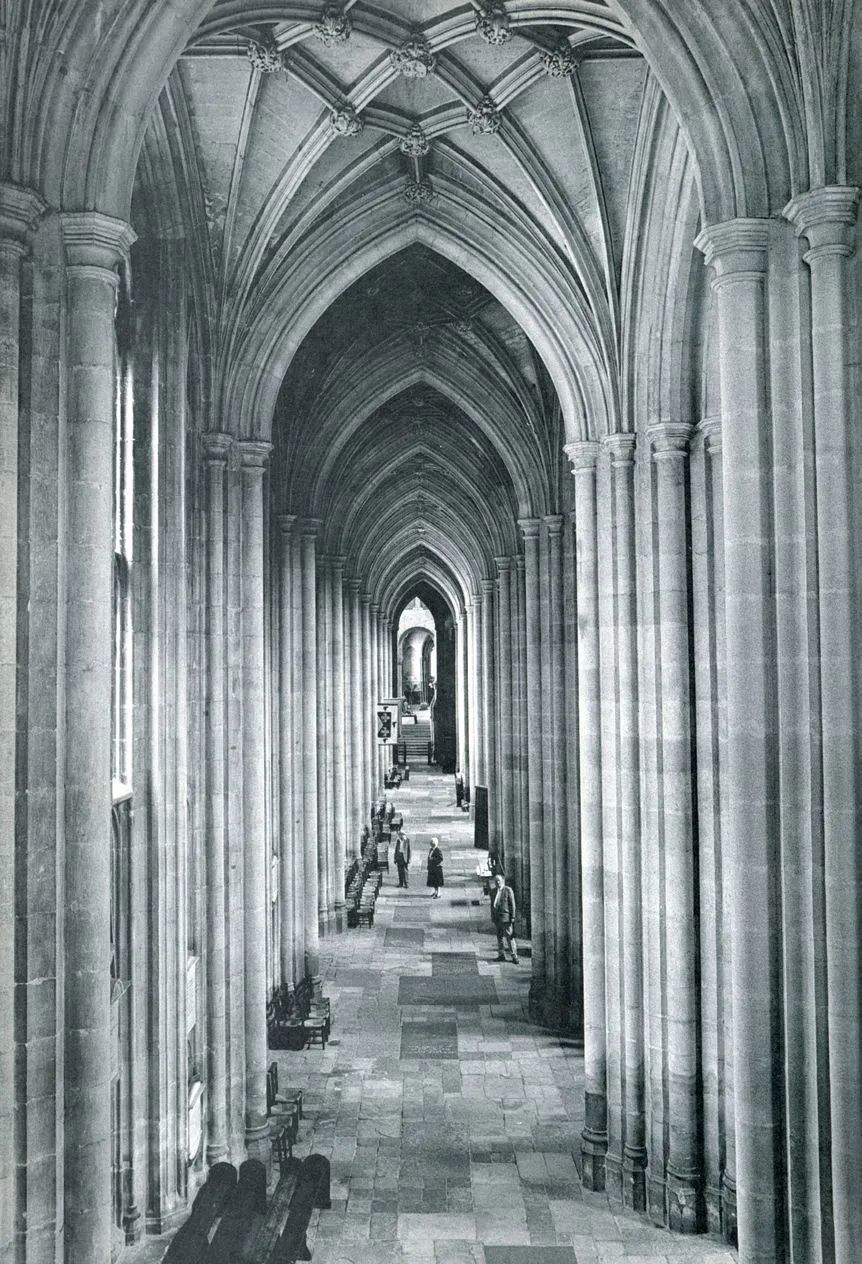

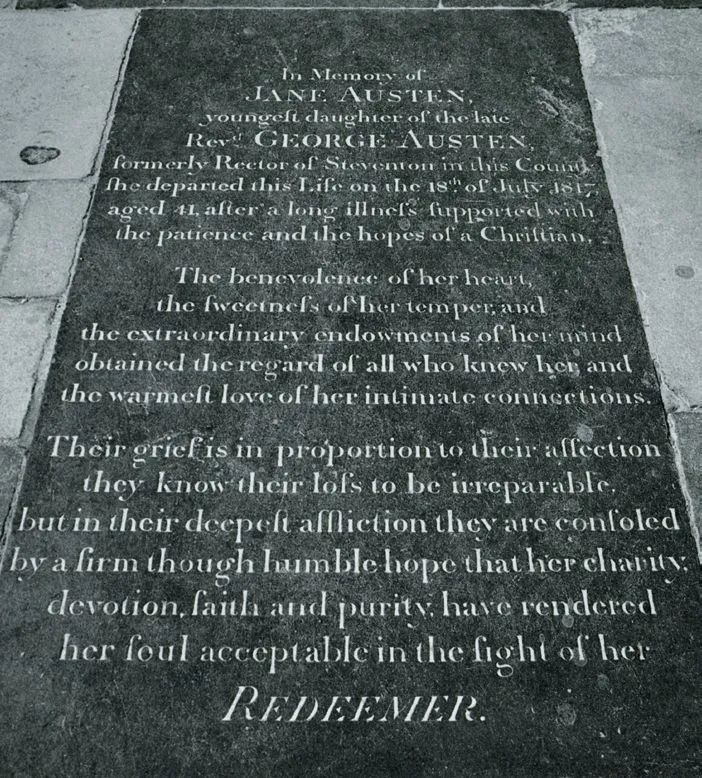

著名的温切斯特大教堂北侧廊,奥斯丁死后葬在这里。右为墓志铭

原标题:《新书丨黄梅《奥斯丁问题:“方寸象牙”上的群己之思》》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司