- +1

戴锦华评《女人,四十》:中国式的家庭必须面对的故事|世界阿尔茨海默病日

2023年9月21日是第30个世界阿尔茨海默病日。在中国,约有6%的老年人患有认知症,总人数超过1500万。当前,尚未有药物能够治愈认知症人士。阿尔茨海默症是一种慢性神经退行性病变,它起病的隐匿性和发病后的不可逆性,于照护者而言,意味着无尽的琐屑,无尽的痛苦,无尽的折磨。

在影片《女人,四十》中,导演许鞍华的目光始终关注着这样一个老龄化社会带来的隐忧。虽然病患记忆的渐次模糊,注定了他们照护之路的特殊与无望。但是在《女人,四十》中,女主人公阿娥让我们看到,一个普通的职业女性的那份极端朴素的、从她生命中流露出来的爱意。她从一个干练的女性,到她放缓对自己的驱使而变的柔和、宽容,变得缓慢地去承受和背负。

北京大学电影与文化研究中心主任戴锦华教授在导赏《女人,四十》时,曾评价这部影片是许鞍华导演创作生涯当中的高光亮点,她的代表作。影片情感的力度,来自于许鞍华导演生命中情感的饱满,而影片中对于小人物的再现,则来自于他们就是许鞍华导演的身边人和身边事。他们的生活就是我们的生活。今天,活字君与书友们分享戴锦华教授讲析《女人,四十》的课程精华,选自活字文化出品的《戴锦华大师电影课:性别与凝视》。

市井深情与导演的本真流露

《唯美》创刊号封面艺术家

本文为节选

整理自《戴锦华大师电影课:性别与凝视》

《女人,四十》是一部我钟爱的导演所拍摄的我钟爱的影片。

我想爱电影的朋友都会非常熟悉,许鞍华导演不仅是香港电影新浪潮,或者叫香港新电影当中的涌现出来的一员战将,同时是一个以电影去直面人生,以电影去直面社会,以电影去追寻,以电影去探望,以电影去传递爱,传播爱的一位重要的华语电影导演。她也是近乎唯一一个,一以贯之,同时产量甚丰,也得奖众多,风格多变的女导演。在华语电影当中可称女性电影的第一人。

许鞍华导演的影片,和我今天要跟大家分享的这部《女人,四十》,有着非常一致的、共同的风格。或者说《女人,四十》在很大程度上,成为许鞍华导演创作生涯当中的高光亮点,成为她的代表作。

看过这部电影、喜欢这部电影的朋友,很容易看出导演的目光始终温暖地、紧紧地追随着这样一个在今天的世界范围之内,越来越普遍地被人们必须面对,迫使人们面对的一个社会的老龄化,和在老年人当中如此普遍发生的一个生命自身的历程,同时也是一个悲剧,就是阿尔茨海默症。

那么一个出现了阿尔茨海默症老人的家庭,一个要面对、要经历、要处理、要承担的家庭,这样的一个普通的小人物的日常的,堪称悲剧,但是又没有我们通常所以为悲剧所必须的戏剧性,悲壮或者崇高。而是无尽的琐屑,无尽的痛苦,无尽的折磨,但又尤其是中国式的家庭,中国式的亲情,使我们必须承担,必须面对的故事。

我们看到女主人公萧芳芳所扮演的阿娥这个角色,从一登场就携带着那样一种香港的日常生活当中充满了细节的,充满了质感的日常生活场景。她从一个以经销卫生纸为主业的商业公司,到商业公司当中干练的女主管,到一位母亲、一位妻子、一个儿媳,再到乔宏所扮演的公公一一登场,就迅速地设立了这个人物的基本特征。

而由公公一经出场,那种旧式中国大家长的状态立刻显现出来。那种强势,那种冷硬,那种霸道,和那样一份简直是父权和男权的化身。一个非常简单的细节,就是女人来换拖鞋,孙子殷勤地给爷爷提供服务是不行的,因为他要求家里的女人尽本份。从一开始影片就很清晰地表现出来,这样的一位老人,这样的一位大家长,这样的一位公公,显然不满于阿娥那样的Working Girl,全职的职业女性。在他看起来,这大概是一种不尽妇道,不守妇道的,不合格的儿媳。因此他要特别地去苛求她,要特别地去规范她。

故事从这样的一个情境展开,而后一个戏剧性的转折出现。但这里的戏剧性不是剧作的戏剧性,而是日常生活当中的戏剧性。所谓福不双降,祸不单行,灾难总是那样未经预兆的发生,然后就是婆婆的猝死,和公公早有征兆,但是正因婆婆的猝死,而被急剧推进的阿尔茨海默症的发生。

曾经相安无事的,曾经那样一位善良的、善解人意的婆婆,所给出的所有的照料、爱护,一夜之间全部变成了阿娥必须面对的不可推卸的责任,而这份不可推卸的责任是无尽的麻烦。

影片接下来发生的故事,我不过多的重复。大家会知道每一个面临这样问题的家庭,都可能以不同的方式经历过这些时刻。比如送老人去老人院;比如请他人来照料,寄希望于家庭的分工能够解决这样的议题;比如患有阿尔茨海默症老人的种种“返老还童”,种种不可控制、不可预期的状态。

渐次推向情深处

在不熟悉许导,或者对这部电影并没有耳闻,初次在屏幕/银幕上与这部电影相逢的朋友,会觉得它十足的现实主义。它就像我们的日常生活那样的充满琐屑的,充满了种种的小心思,充满了种种的小小的不光彩的冲突和企图。比如家人与亲人之间的亲情,和家人与亲人之间的相互算计,或者相互隔膜。似乎它只是一个极度现实主义的、日常生活的故事,好像生活的一个流动展现,好像仅仅是对于日常生活的、现实的捕捉和记录。

但是随着剧情的深入,随着剧情的展开,我想大家会渐次地体认到许导导演功力,和整个影片呈现出的这样的一种,不仅是直面现实,而且是拥抱生活,拥抱生命,拥抱自己身边人,拥抱自己所穿行的这个世界的那样一份非常浓且重的爱意。

如果我们真的去讨论《女人,四十》的剧作结构,你会发现它有一个很有意思的情节走向或者情绪走向,就是那个冷硬的大家长式的霸道的公公,他疾病的发作或者深化过程是一个他渐次弱下来的过程。

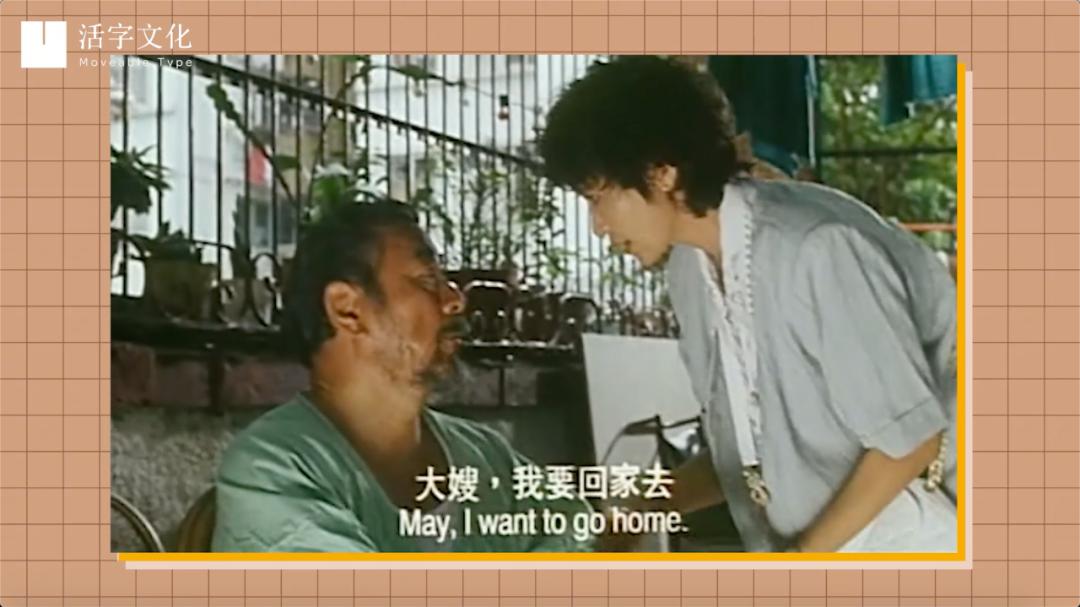

经由那样的一个引发无尽的烦恼,制造无尽威胁的“返老还童”——撑了一把雨伞,进入到自己从降落伞上降落的那样的空军生涯的幻想;给大家制造各种惊吓和紧张;对着一群不存在的鸽子去想象自己在喂鸽群的那样一种状态;再到老人院中,阿娥去探望他,他说出那一句,那么弱小的,“我想回家,带我回家。”一个渐次弱下来的过程。

公公的那种霸道,他的那种大男人的掌控感,依次地在体认当中削弱。而在阿娥这边是渐次柔下来的过程,她从如此干练地要应对各种各样发生之中的事实,到她放缓自己的生命,她放缓对自己的驱使而变的柔和,变得宽容,变缓慢地去承受,去背负。

通常我们的剧作结构是渐次高扬,人物从弱到强。而《女人,四十》的故事刚好相反,人物从强到弱。而这个弱不是生命力的弱,不是性格的弱,而是一种对现代社会所要求的所谓成功的、进取的、追求效率的节拍的渐次疏离。

当我这次重看这部电影的时候,我再一次乐不可支,是因影片中许鞍华式的对话,同时是某种香港电影传统中的喜剧风格的对话。影片中的儿子问爸爸,“你和孙太老了以后会不会也像爷爷一样。”父亲说,“那我怎么知道。”儿子说,“那我宁肯你们别活太长。”这是来自青春的残忍,或者说来自青春的坦诚。

接下来,类似的对话出现在夫妻之间。丈夫说,“我以前想,如果你不幸比我早死,我自杀。现在我改主意了,要是你又老又丑又不死,我自杀。”那么,就是这样非常诚挚的,但又带有滑稽感的,面对阿尔茨海默症患者家庭的那样一种真诚的表述,和事实上他们会怎样的面对他们的父亲,他们的公公,他们的爷爷。一家人会怎样地尽职尽责的、尽心尽力的去尝试处理,最终被迫地尝试陪伴。

影片最后的几场戏,就是情到深处,而这仍是带着一种许鞍华式的朴素,毫不造作地、自然地呈现在我们面前。大家会记得在终于把老人送进了老人院之后,许导没做任何的铺陈,没做任何的渲染,而只是在老人像孩子般地哀求说带我回家以后,就出现了下面的场景,就是阿娥和公公一起走在很有香港特色的绿荫浓密、树影斑驳的大路上。然后是乔宏出神入化的表演,就是他孩童一般地望向树影间斑驳的光影,当风吹落了花絮或是种子的时候,他开始像孩子一般地雀跃,说“下雪了,下雪了。”

而最深情场面是全家人在郊外的一小片土地上劳作,再一次“返老还童”的公公一次次地采下显然是家人种下的花,献给儿媳。然后他和儿媳之间有了那样一个充满了童趣的但令人痛心的表述,就是关于“我跟仙女幽会”的对话。

公公:“告诉你个秘密,这里有很多仙女,我约了仙女在山头幽会。”

阿娥:“是什么仙女呀,在哪幽会呀?”

公公:“就在那边山头,待会我爬山过去等她们。”

阿娥:“待会儿你在山头幽会?”

公公:“是啊,今天晚上我不回家了。有没有人送花给你?”

阿娥:“有,刚才有一个英俊潇洒的男人,送给我两朵花。”

公公:“那他有没有约你在山头幽会啊?”

阿娥:“有,在那边那个山头幽会。”

公公:“你今天晚上要早去早回,别告诉人家,我替你保守秘密。你知道人生是怎么一回事吗?”

阿娥:“什么?”

公公:“人生是很过瘾的。”

然后,公公去给女儿摘了一束花,并叫出了女儿的名字。下一幕公公突然倒下,故事在情至浓处戛然而止。而一个阿尔茨海默症患者死亡的降临,它可能带来的解脱感,和这个家中的一位老人的离去,所可能带来的哀痛感,在这里都没有得到呈现。因为那只是日常生活的一部分,而后神来之笔,镜头转到露台上,真的出现了一群鸽子。这时候摄影机推上去,落幅在萧芳芳的大特写镜头上,在前景当中鸽子向空中飞去。阿娥的形象被呈现出来,她是这么美,是这么迷人。

原标题:《戴锦华评《女人,四十》:中国式的家庭必须面对的故事|世界阿尔茨海默病日》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司