- +1

奥本海默的艺术品味如何?拿到现在能卖好几亿美金

Hello,我是Lotus

他带来了希望的“火种”

最终却化身为“死神”

「咔哒!」那是镜头伸缩的声音。

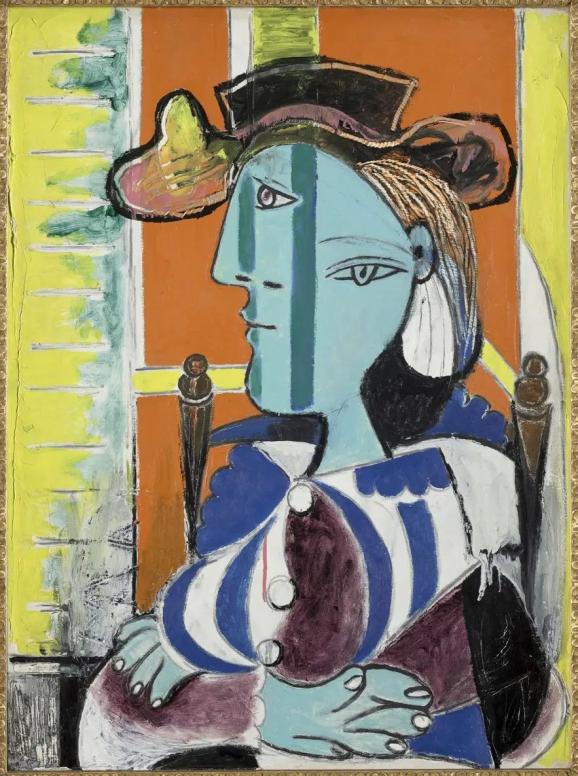

一刻钟后,脚步声消失了——他驻足于一张抽象至极的画作前,那是著名现代艺术大师巴勃罗·毕加索的《双手交叉坐着的女人》。

电影中奥本海默观察这幅画的眼神实在是很难评价为“欣赏”,那更像是仿佛透过画面看到了其背后的东西。

这一精彩镜头,正是出自著名电影导演克里斯托弗·诺兰的最新作品,《奥本海默》。

流连之际,镜头先后聚焦在男人的脸庞与这幅作品上。

在这一刻,他在想些什么?

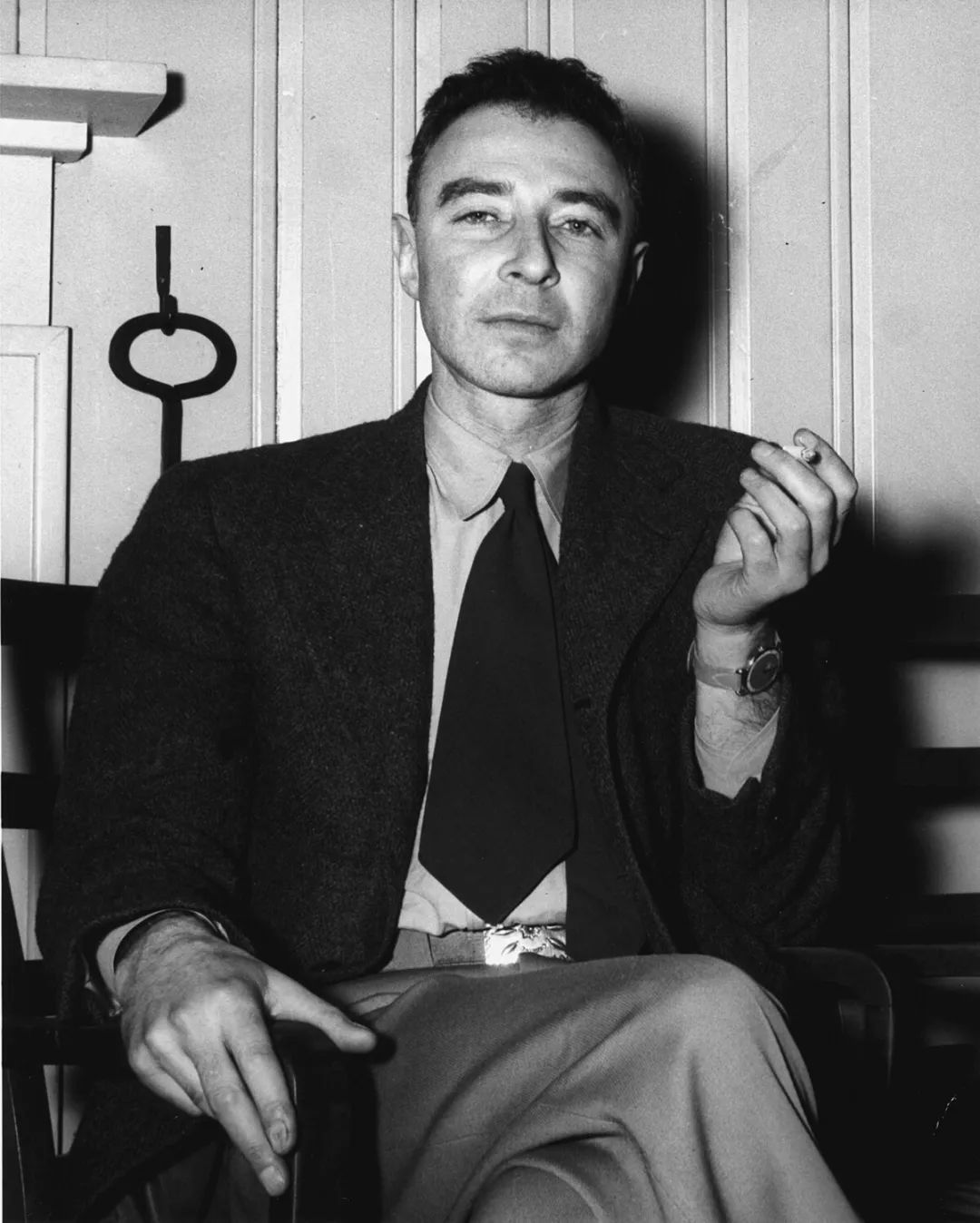

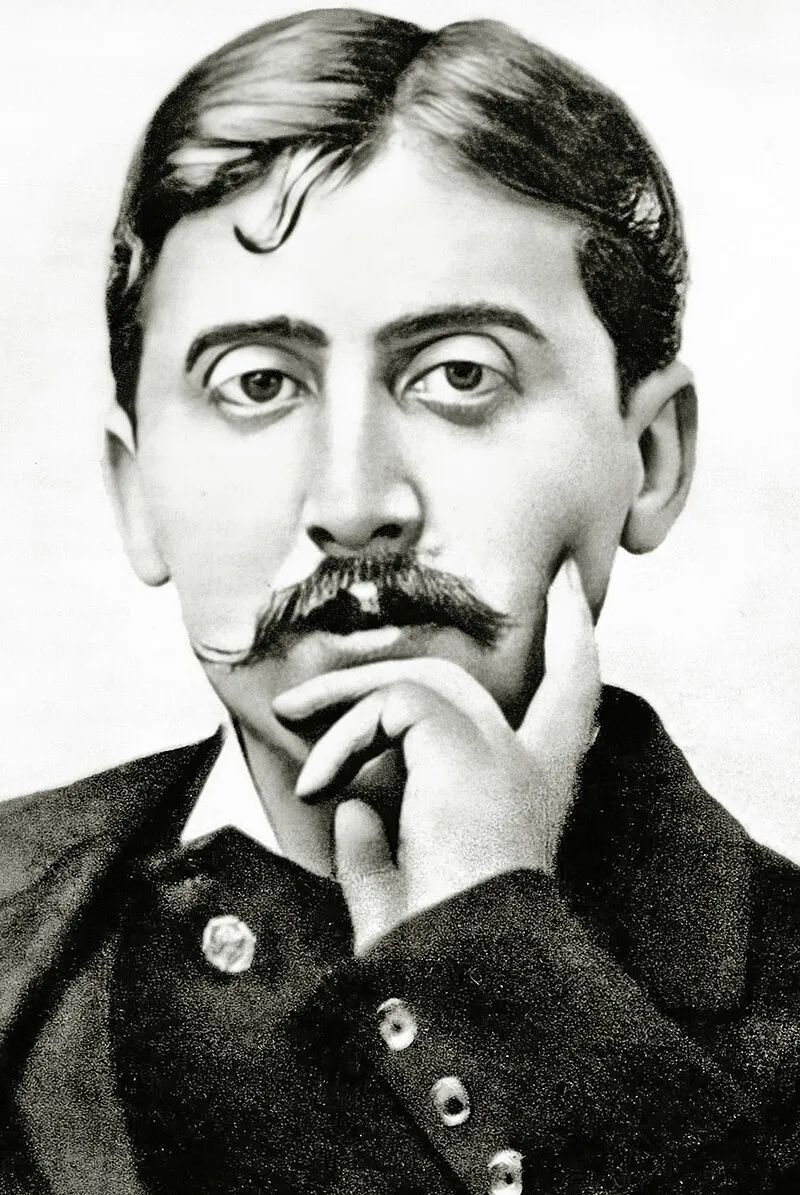

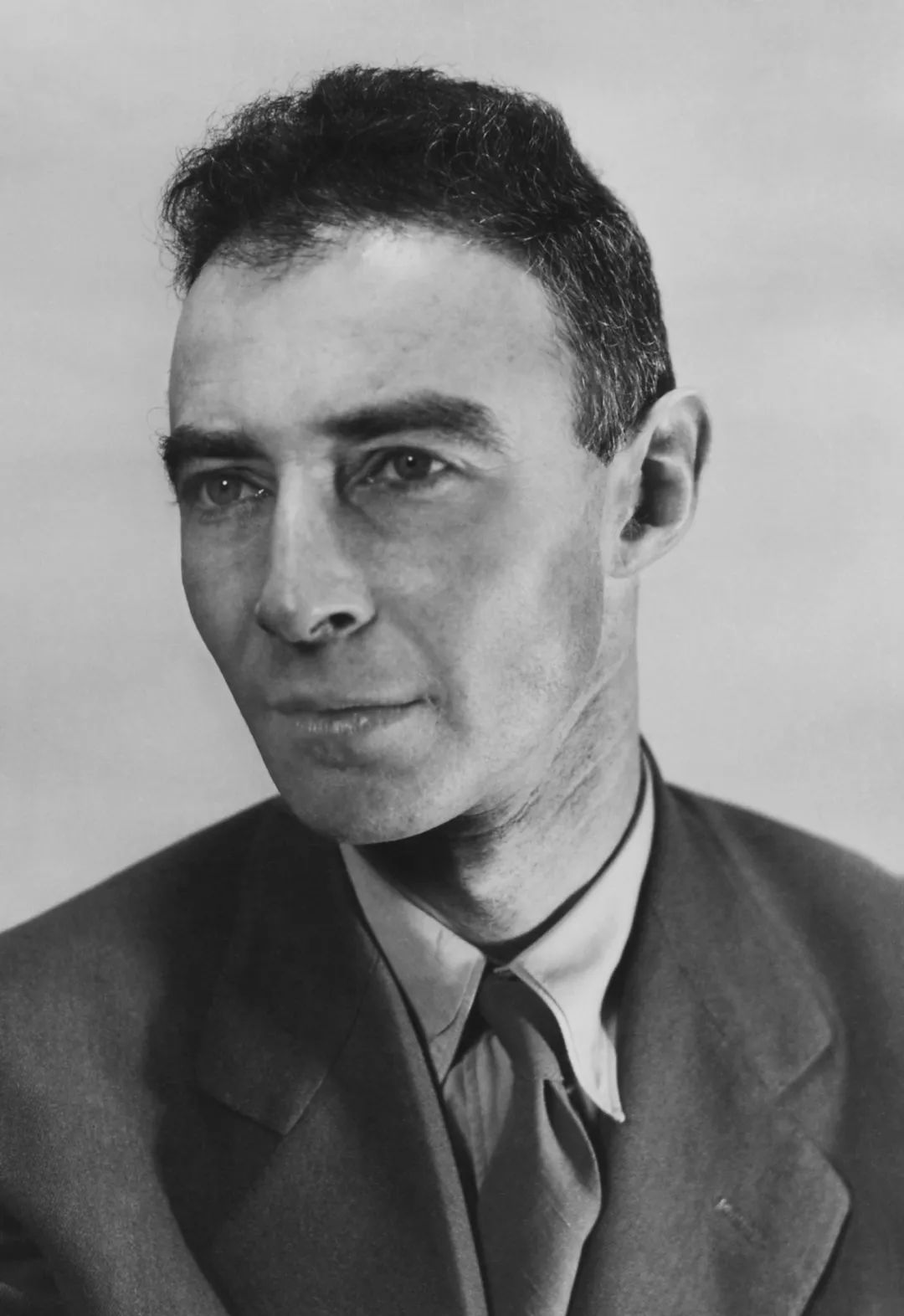

J·罗伯特·奥本海默

有人猜测他透过这幅画看到了同样“支离破碎”的自己;又或者他只是回忆起了酷爱收藏的父亲——而这个男人同样是一名藏家,但这只是他人生中的一部分。

或许你更熟悉他的另一个身份

“原子弹之父”J·罗伯特·奥本海默

J. Robert Oppenheimer

量子物理中的“立体主义”

01

电影初上映时期,便有人提出这一疑问——根据《双手交叉的女人》创作时间,奥本海默根本不可能欣赏到它,因为这时的他还在专心读博。

双手交叉的女人,巴勃罗·毕加索,1937

那么作为首屈一指的公认电影大师,诺兰会不清楚这一“错误”吗?答案显然是否定的。这个故事,或许可以从毕加索开始讲起......

正在做画的巴勃罗·毕加索

1927年的巴黎,那天气至冷的季节,名叫玛丽·沃特尔的17岁少女遇见了那个影响她一生的男人——巴勃罗·毕加索。

【上】梦想,巴勃罗·毕加索,1932,私人收藏,该画作的原型正是玛丽本人

【下】玛丽·沃特尔

这幅画过于简单的轮廓和对比鲜明的颜色类似于早期立体主义。2013年3月26日,这幅画以1.55亿美元的价格私下出售,使其成为当时最昂贵的画作。

他为她创作了无数的画像,向世人展示他得意的作品,而《双手交叉的女人》也正是玛丽本人。

对玛丽而言,她总是徒劳地期盼毕加索会娶她,直到他离世后的四天,玛丽选择了以自杀的方式离开了这个世界。

裸体、绿叶和半身像,巴勃罗·毕加索,1932,私人收藏

该画作也是毕加索为玛丽创作肖像画的其中一幅。

同样的悲剧,也发生在了奥本海默的身上。

他在自己32岁时与琼·塔特洛克展开了一段浪漫且富有激情的恋爱,然而琼也因此“备受关注”——甚至通讯设备都要被联邦调查局窃听。

弗洛伦丝·皮尤饰琼·塔特洛克

电影《奥本海默》中的奥本海默与琼,二人在外人看来是天造地设的一对。

琼不堪重压最终拒绝了奥本海默的求婚,直到他结婚后多年,她才再次出现,只是这一次两人终究是错过了。

1944年,琼因抑郁症选择了自杀。而奥本海默甚至比琼的丈夫都更早知道她的离开——联邦调查局打电话通知了他。

琼·塔特洛克

琼的离开让奥本海默的抑郁症变得更加不可控制,他的后半生也未曾摆脱这个从小折磨他的“老朋友”。

奥本海默的后半生都被抑郁症所困扰,他尝试过战胜它,最后却被“吞噬”得更加厉害。

而抛开情感生活的角度,毕加索的立体主义与物理学之间的关系,也成为了这一画作出现在电影中的原因之一。

毕加索所开创的立体主义,将观察世界这一古老问题以前所未有的艺术方式展开,将科学、哲学与艺术完美地融合为一体,这对现代艺术的影响深远。

【上】毕加索肖像,Juan·Gris,1912

【下】小提琴,巴勃罗·毕加索,1911-1912,克勒勒-米勒博物馆

两幅画作皆为立体主义风格作品。

在立体主义艺术作品中,以抽象的形式对主题进行分析、分解和重新组装——艺术家不是从单一角度描绘物体,而是从多个角度描绘主题。

而这又恰好与量子物理学的美感产生了契合——纠缠、扭曲、无法预测的未来与不知好坏的后果。

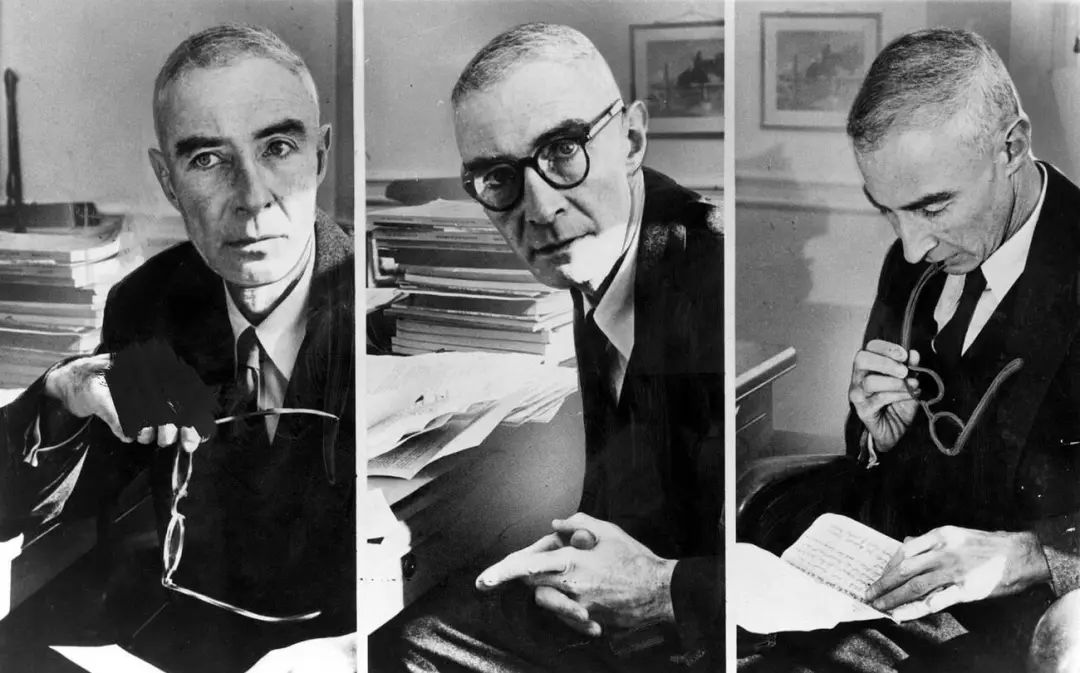

专注于自己研究的奥本海默

另外,毕加索以玛丽为原型创作的作品,最知名的并不是《梦想》或者《双手交叉的女人》。

是那幅支离破碎、满目疮痍的《格尔尼卡》。

格尔尼卡,巴勃罗·毕加索,1937,西班牙马德里雷纳索菲亚博物馆

毕加索在巴黎的家中画了格尔尼卡,以回应1937年4月26日对格尔尼卡的轰炸。该画作中至少有三处元素是以玛丽为原型。

电影中,用西班牙大师画的一张张扭曲、破碎的脸,回答了那些在广岛和长崎被轰炸后,出现在罗伯特·奥本海默精神中的腐烂面孔。

这是1945年7月16日,他在新墨西哥州沙漠成功试验了原子弹的“未来”。

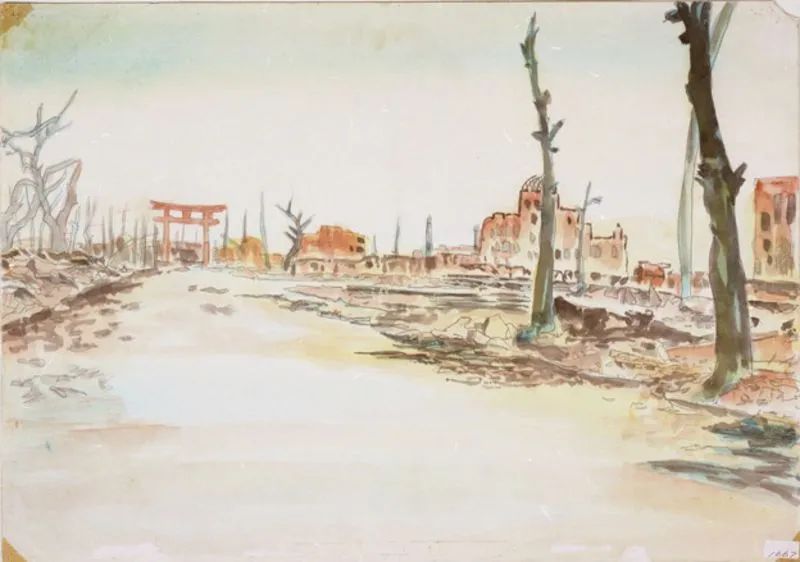

我穿过火焰之海向我的房子跑去,Yoshiko Michitsuji,1974

市中心遗址,Kojiri Tsutomu,1973-4

轰炸后,部分日本艺术家以此为灵感而绘制了画作,断壁、残垣以及因此而丧生的民众,这些让奥本海默一度背负骂名。

从“藏二代”到“原子弹之父”

02

1904年的暖春,纽约市,一位富有纺织商的妻子即将临盆,尽管当时的医疗体系并不发达,但好在有惊无险。

夫妻二人一同给这个新家庭成员取了一个早就精心挑选好的名字—— J.罗伯特·奥本海默 。

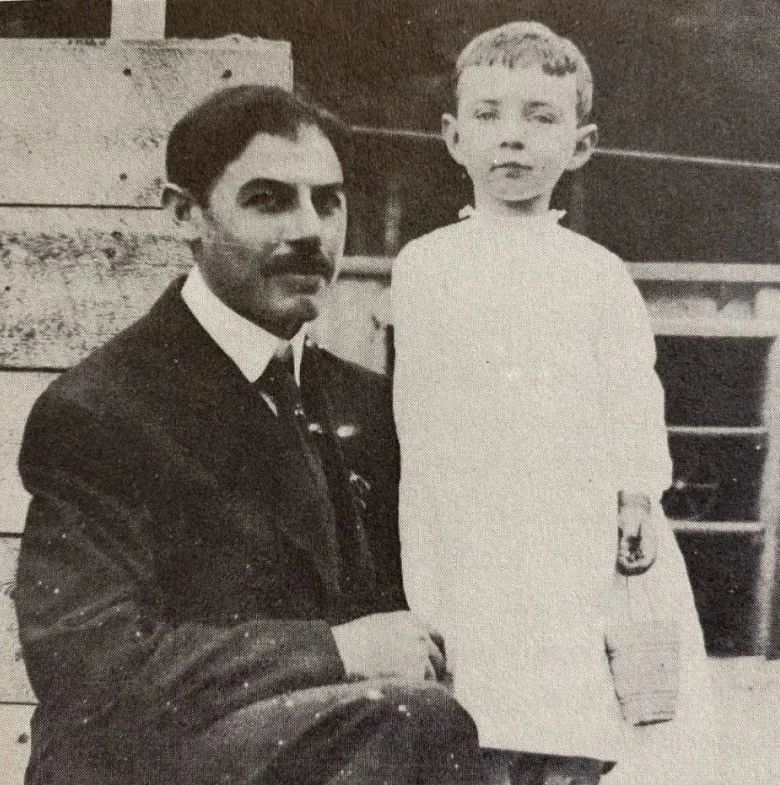

父亲与年幼的奥本海默

奥本海默可以算得上是含着金钥匙出生的“公子哥”,父亲是有名的纺织品进口商,而母亲则是教师兼画家。

奥本海默与弟弟弗兰克

弗兰克·奥本海默也是一名出色的科学家。

自记事起,奥本海默便被名画、书籍与艺术品包围,这主要源于他酷爱收藏的父亲,及热爱印象派风格的母亲。

奥本海默的母亲

家中随处可见名家大作,包括伦勃朗、塞尚、雷诺阿和梵高的作品;此外,还有毕加索“蓝色时期”的《母子》。

母子,巴勃罗·毕加索,1902,私人收藏

奥本海默从小便很喜欢这幅画,但与画中母子不同的是,父母与他的关系并没有那么好。

这对夫妻经常因为观点不同而争吵,甚至会将自己的想法强加于幼小的奥本海默身上。

幼年时期的奥本海默

这也导致了奥本海默的孤独而早熟,他渐渐不喜欢寻常小孩喜欢的那些玩具,反而喜欢矿物学和写诗。

“ 我小时候的生活并没有让我为这个世界充满了残酷和痛苦的事情做好准备。 ”

——J·罗伯特·奥本海默

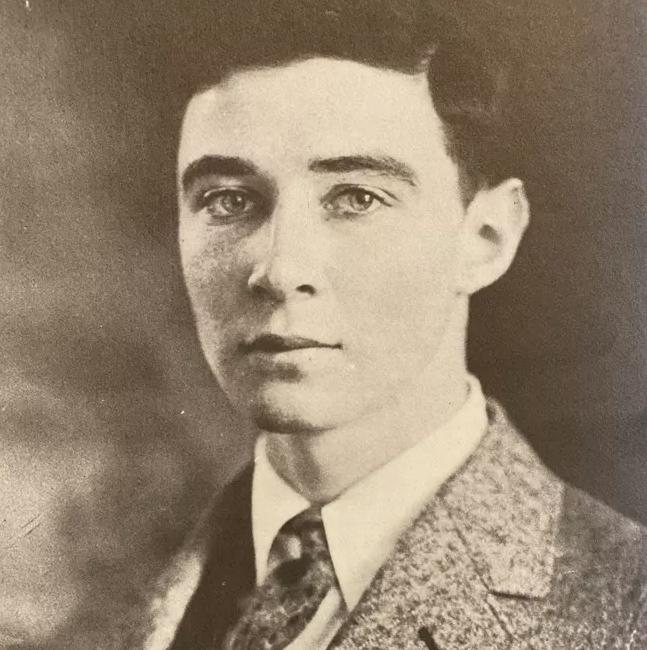

1922年秋天,奥本海默进入哈佛大学,然而内向与自闭,让这个原本就沉默寡言的少年更加孤僻。

他切断了几乎所有“多余的社交”,并在短短三年内完成了学位课程。

罗伯特·奥本海默(1925年)的哈佛年鉴照片

毕业以后,奥本海默被英国剑桥的卡文迪什实验室录取,但实验室工作带来的持续挫败感让他经历了一段严重的精神危机——他的抑郁症发作了。

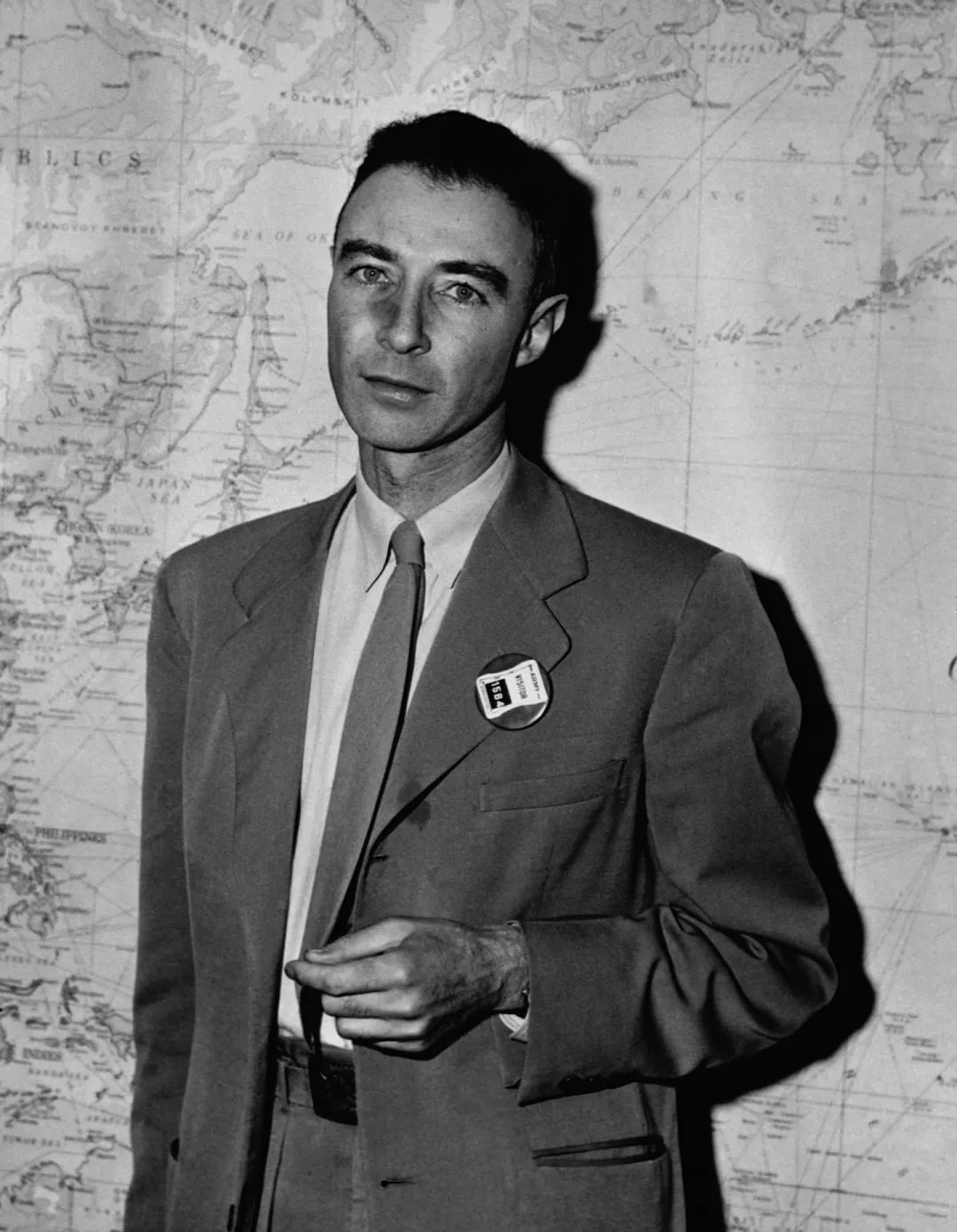

为了调整自己的精神状态,他总是在闲暇之余阅读马塞尔普鲁斯特的小说《寻找失去的时间》,并且积极接受心理治疗和放松旅行。

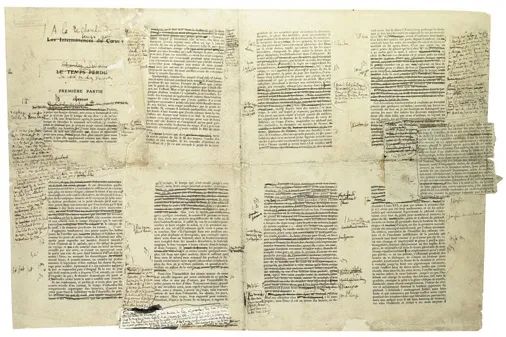

【上】《寻找失去的时间》首版小说封面,1917

【中】马赛尔·普鲁斯特手稿

【下】马赛尔·普鲁斯特

《寻找失去的时间》讲述了叙述者对19世纪末和20世纪初法国上流社会时期的童年和成年经历的回忆,同时反思了世界上时间的损失和缺乏意义。

当奥本海默在阅读这本书时,或许也在无意识地拯救自己因父母而“分裂”的童年。

在那之后不久,奥本海默获得物理学博士学位,此时的他年仅23岁。

他就犹如是一个即将撕裂科学边界的天才,孤高、忧郁、冷血但又无限悲痛。

据说,奥本海默的同学与导师对他的评价都出奇的一致——冷酷、无情、麻木不仁;然而讽刺的是,身为“原子弹之父”的他,是最初站出来反对核武的。

他沉浸于文学,阅读了梵文原版的《薄伽梵歌》和《梅加杜塔》;他被宗教吸引,却拒绝信奉任何神明。就仿佛他的肉体,无法容纳他作为“神”的灵魂和思想。

博士毕业后,奥本海默接受了加州大学伯克利分校的副教授职位,但此时的他已经被诊断出了轻度肺结核——他本人对此一点也不奇怪,毕竟人人都知道他是个烟不离手的“老烟鬼”。

此时奥本海默的个性就如同那个时代的量子力学研究一般——尚处在过渡状态,但却在不知不觉间慢慢以爆炸的速度崛起。

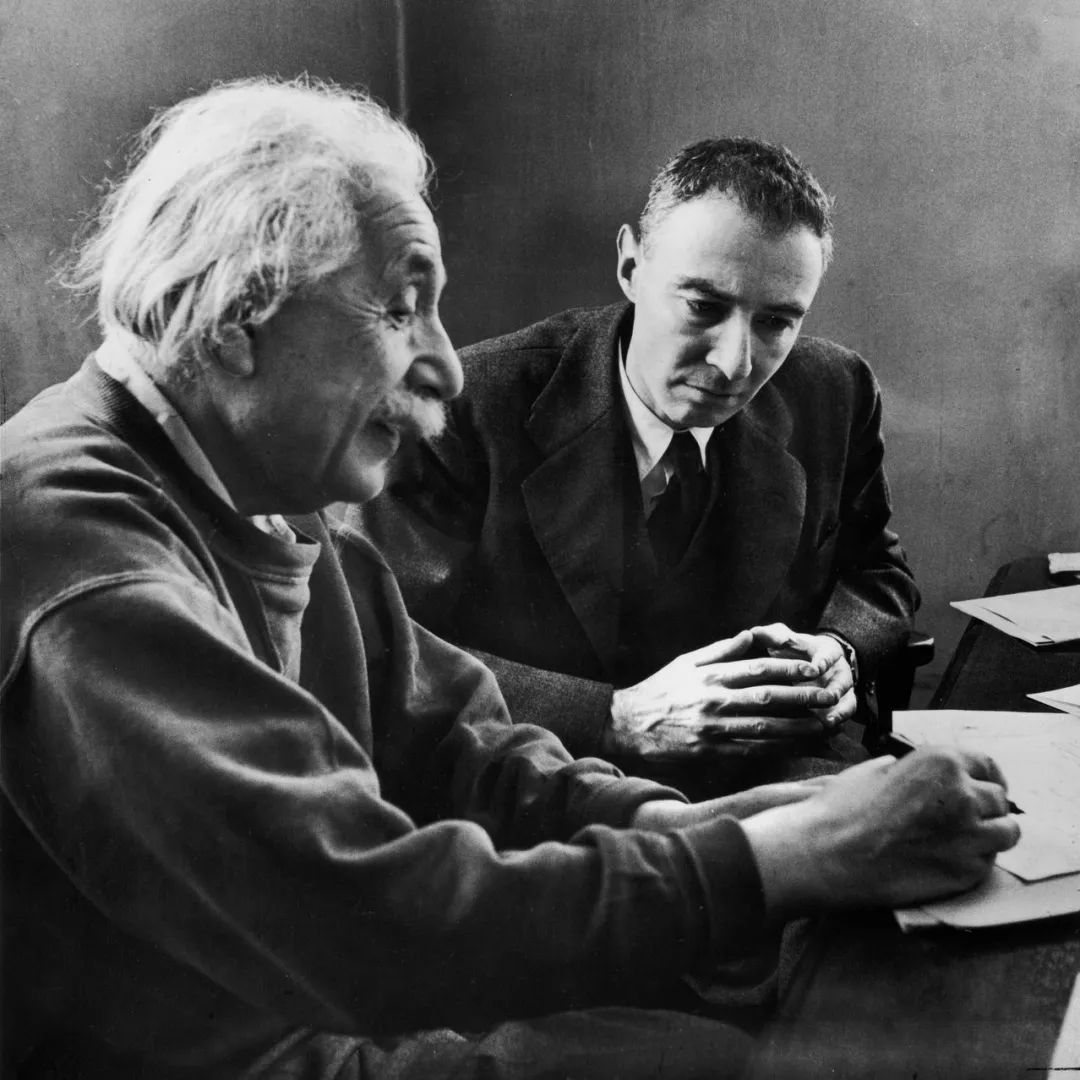

奥本海默与爱因斯坦

尽管电影中关于二人对话的场景确实存在艺术加工,但现实里二人的确持有不同的观点,不过同样,他们彼此欣赏、敬重。

1937年,奥本海默的父亲离世,所有艺术收藏都留给了他。

或许是不想再回忆起那个让他没有留恋的童年,奥本海默几乎将家里所有的艺术藏品都卖了出去,但却唯独留下了梵高。

麦田里的“一千个太阳”

03

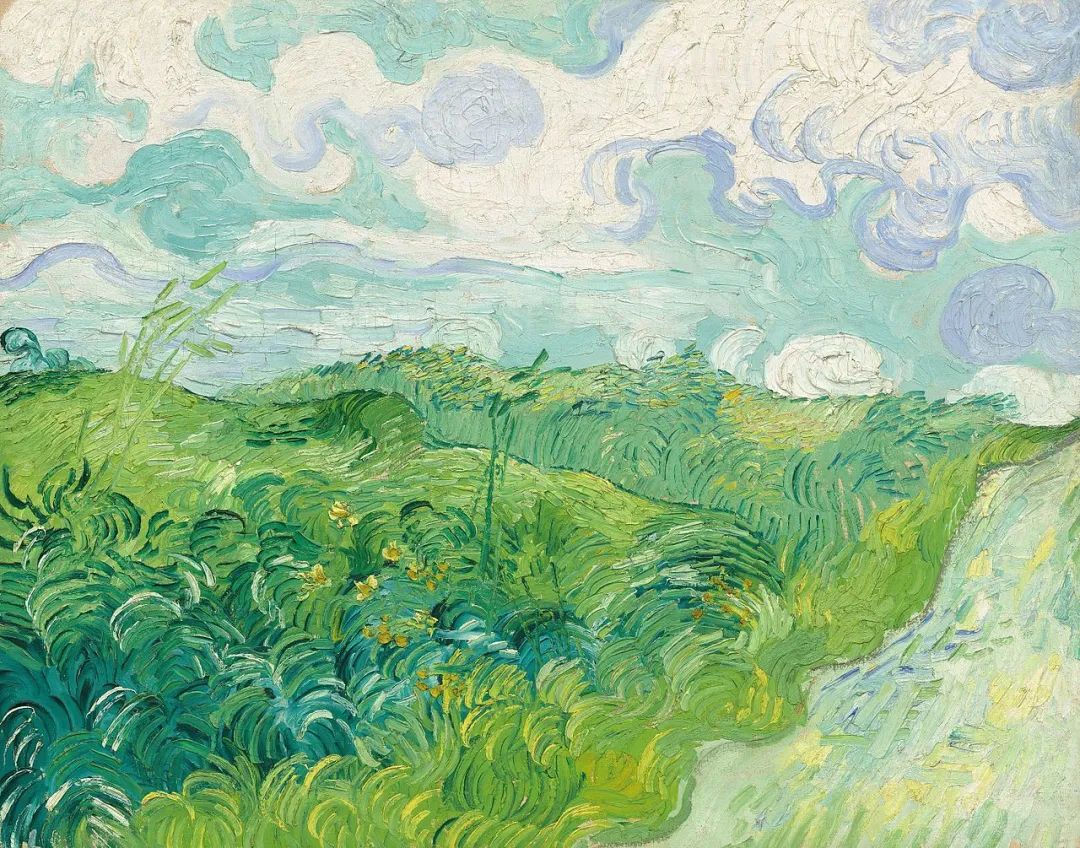

奥本海默对画作的兴趣并不高,但对梵高的作品却是少有的偏爱喜爱。而目前已知的他曾拥有的三幅梵高作品,都来源于父亲的遗产。

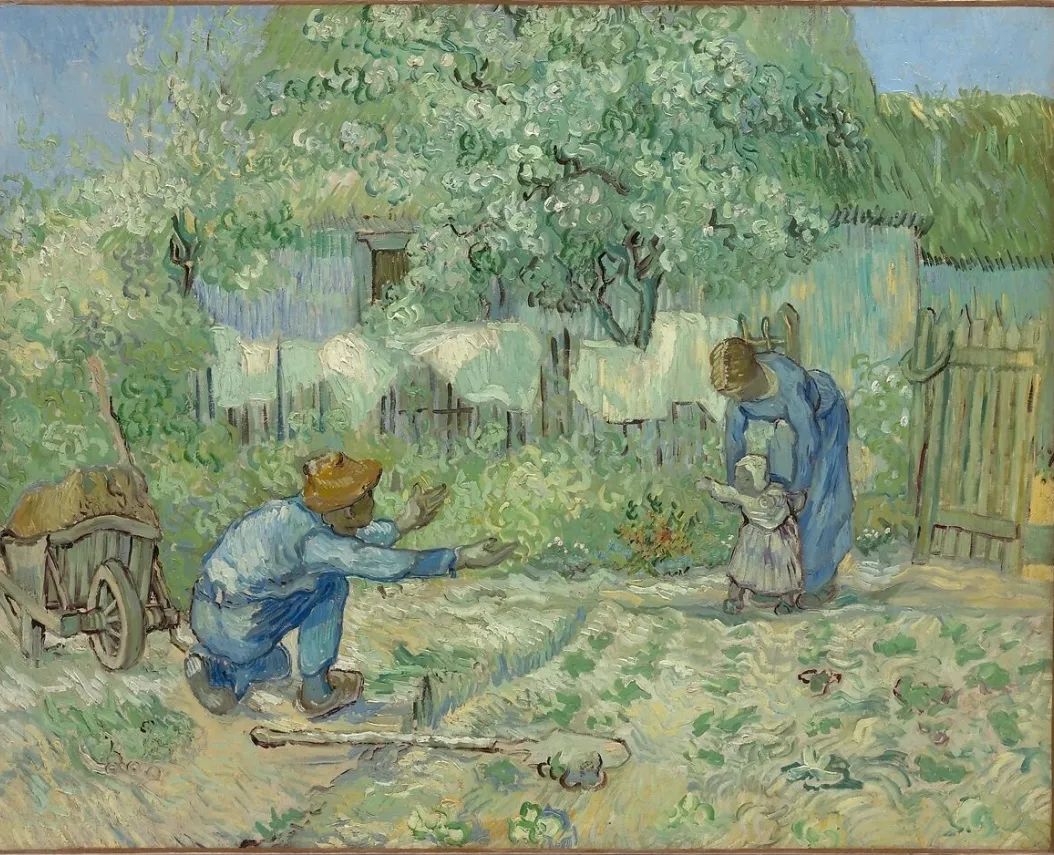

其中,《米勒之后的第一步》是梵高模仿让-弗朗索瓦·米勒的画作——米勒算是梵高最崇拜的艺术家,而他最擅长的便是画劳作中的农民。

【上】拾穗者,让-弗朗索瓦·米勒,1857,巴黎奥赛博物馆

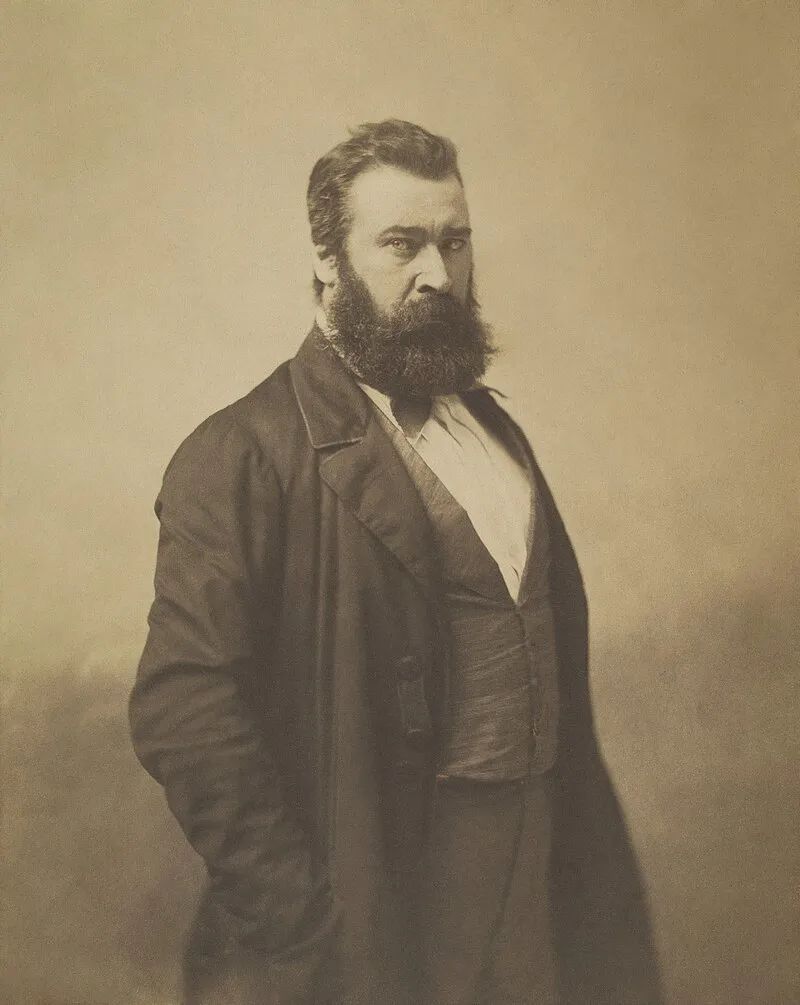

【下】让-弗朗索瓦·米勒

米勒是法国农村巴比松学校的创始人之一。以画农民而闻名,上图为其最著名的作品。

《第一步(米勒之后)》,文森特·梵高,1890,纽约市大都会艺术博物馆

第一步,让-弗朗索瓦·米勒,1859-1866,克利夫兰艺术馆

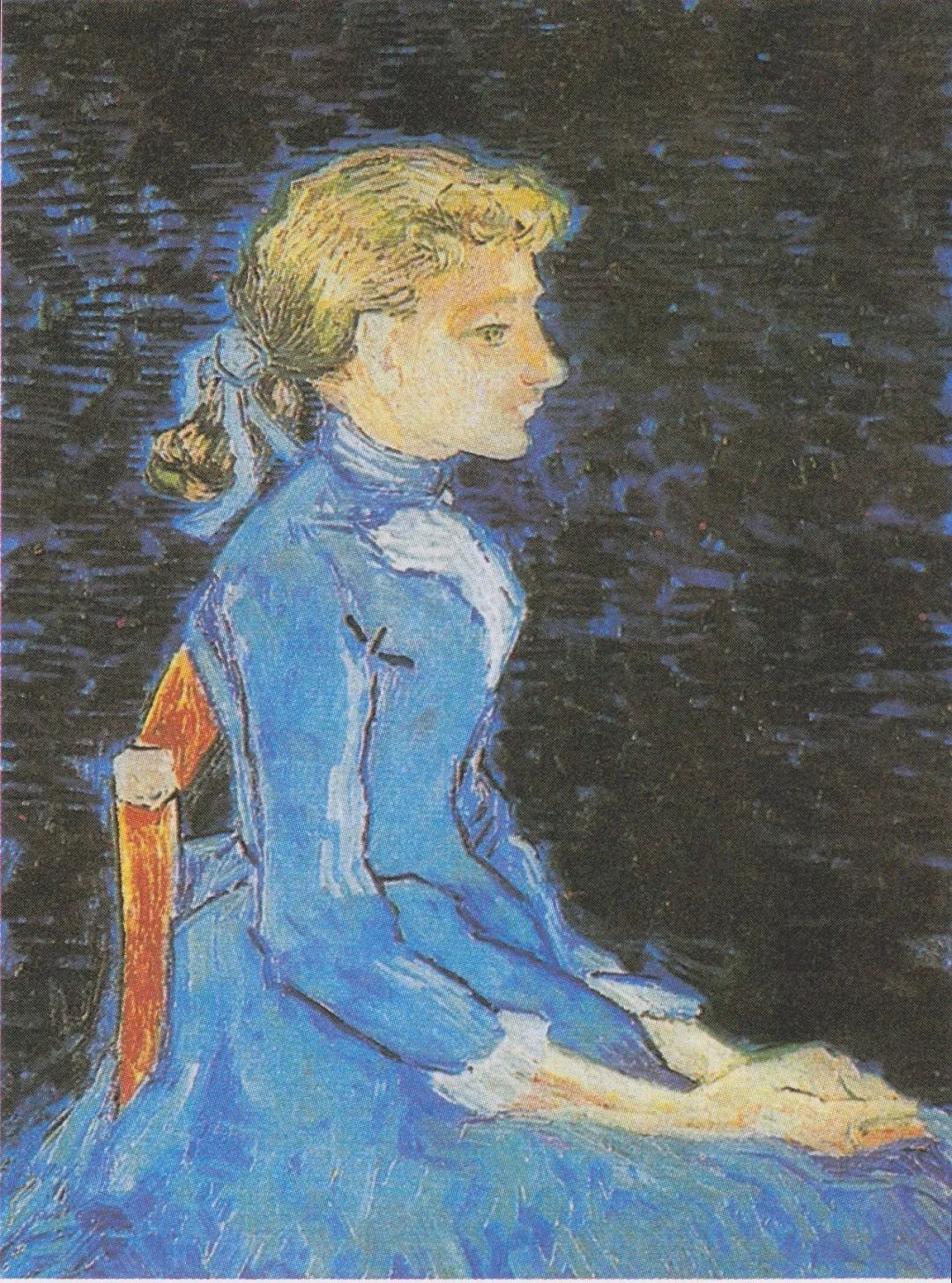

而另外两幅《Adeline Ravoux的肖像》虽然尚不能明确,但目前基本可以判断其收录于奥本海默的藏品名单中。

Adeline Ravoux的肖像,文森特·梵高,1890,私人收藏

Adeline Ravoux的肖像,文森特·梵高,1890,私人收藏

至于最后一幅,也是奥本海默最钟爱的一幅,则是1920年代,奥本海默的父亲从一位维也纳画商处购下的梵高的《日出的麦田》。

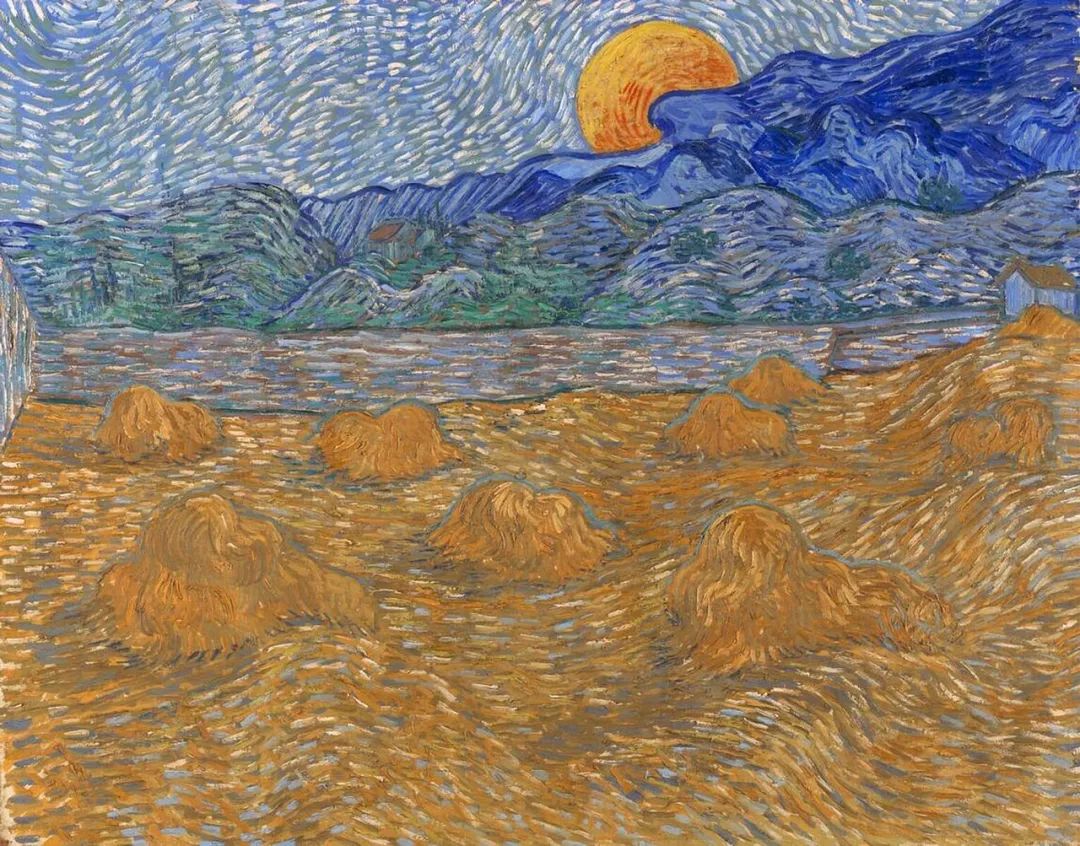

日出的麦田,文森特·梵高,1889

直到离世的前两年,奥本海默才将这幅画作以100万美元的价格出售给一位相熟的作家。

1985年,此画在拍卖行举槌,最终以990万刷新了当时梵高个人拍卖、以及印象派及后印象派画作拍卖纪录。

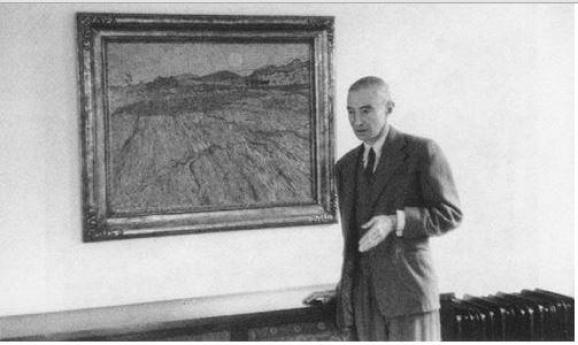

【上】奥本海默与《日出的麦田》

【下】1985年该画作拍卖的新闻

梵高一生画过近20幅麦田的景色,而这一系列的“麦田”,都描绘了梵高从圣保罗医院顶层卧室的窗户上看到的景色。

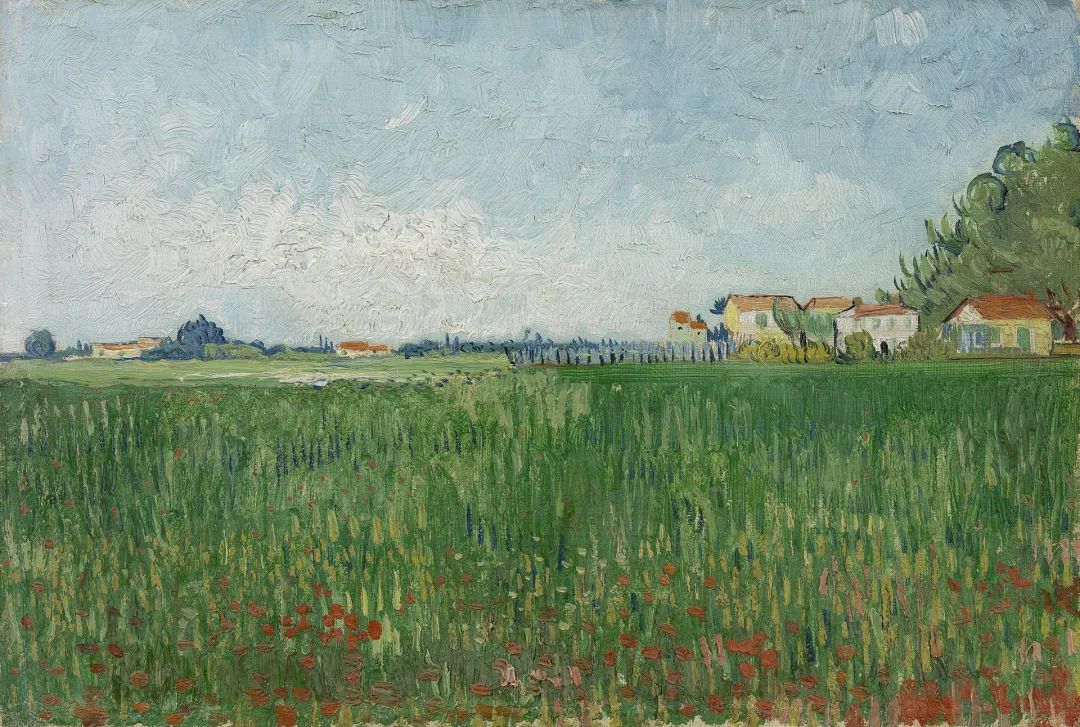

小麦捆和月亮升起的景观,文森特·梵高,1889,克勒勒-米勒博物馆

犁地,文森特·梵高,1888,梵高博物馆

一片被他窗户下方的石墙包围的田野;在这片封闭的农田之外,麦子伴随着橄榄树和葡萄园,一路延伸到山脉脚下的山丘上。

在梵高写给兄弟西奥的信中,他吐露着自己心中最后的情感——他渴望自由与阳光,却终被困于此。

梵高笔下的麦田拥有不同季节的光景,却甚少表达冬季,大约是他惧怕再经历冬日的寒冷,在那之前便选择离开了让他千疮百孔的世界。

“通过铁条窗户,我看到围栏里有一片方形的麦田,在上面,我看到早晨的太阳灿烂地升起。石墙,就像一个相框,有助于展示麦田不断变化的颜色。”

——文森特·梵高

而1945年,当奥本海默在新墨西哥州沙漠中策划了第一次原子弹试验时,他兴奋地描述着原子弹的威力。

“比一千个太阳还要亮!”

第二次世界大战结束时,原子弹在日本估计造成22万人死亡,如1945年7月试爆前一天的上图所示。

“如果一个太阳象征着温暖与自由,那么当一千个太阳落入麦田,会带来什么呢?”

原子弹的威力是足够摧毁整个城市甚至国家的,奥本海默以物理学家的视角醉心于它的威力,却忘了冰冷的武器是掌握在“疯子”手中的。

当奥本海默驻足于《日出的麦田》这幅画前时,他是否会反复的思考这个问题?

也许这就是他临终前才售出这幅画的原因——他坚信大规模杀伤性武器最终会带来并且维护和平,但却忽略了那之前,必定会先发生的屠戮与哀嚎。

20多万人的性命,是奥本海默无法忘怀的噩梦——愧疚与自责包围着他的后半生。

22万人因他的发明而丧生,从他被冠以“原子弹之父”的那一刻起,他便不会停止审判自己。

“ 有人笑着,有人哭着,有人沉默不语,而我成为了死神,世界的毁灭者。 ”

——J·罗伯特·奥本海默

1965年,奥本海默患上癌症,他拒绝了所有的治疗,选择自由地感受生命的衰竭与病痛的折磨。两年后,他在梦中离开了这个悲惨世界。

或许上帝真的给了这个世界“救世主”,但世界又把他还给了上帝。

J·罗伯特·奥本海默

他发明了能够轻易夺取人性命之物,从神坛一夜坠落,却也成为了普罗米修斯式的科学殉道者。

他将他的一生都奉献于物理学,也因此在绝望中离去。

致人类科学的殉道者——J·罗伯特·奥本海默

相比于梵高的那颗结束生命的子弹,很难说奥本海默选择离开的做法更温和还是更痛苦。

只不过有一点可以被大胆猜测——他透过那片麦田,看到了另一个疯掉却终获自由的“自己”。

小编|Lotus

原标题:《奥本海默的艺术品味如何?拿到现在能卖好几亿美金》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司