- +1

100期口述影像|张祥荣:一担一担挑出一个人类造地史奇迹

作为一名街道机关退休干部和街道摄影社社长,张祥荣在退休3年后凭借“百人回忆萧山围垦”系列口述视频采访故事火出了圈。

从去年11月开始,历时10个月的采访、制作和发布,《回忆围垦的岁月》系列口述视频到今年8月16日,实现了他采制发布100期的阶段性目标。

一个月前,关注张祥荣这个系列口述视频已经多时的笔者曾跟他说,等他发布100期时给他做个专访。

张祥荣自己也没有想到,这个系列的口述视频在视频号、抖音号、新浪微博陆续推送后,会引来这么多人的关注。到目前为止全网点击量已破600万,最高一条播放量达56万,而且,光这一条的转发量就有1万多,还有无数条评论和留言。

对此,他特别感动,得到这么多人的认可,这一年的辛勤付出比什么都值。这也更坚定了他用影像反映家乡发展变化,做时代的记录者和传播者的信心。

Q

汪晓珺:你怎么想到要做萧山围垦的口述视频的?是内心有什么特殊的情结吗?你本人有没有参加过萧山围垦?能简要介绍一下萧山围垦是怎么回事吗?它跟现在的萧山有什么关系?

张祥荣:古有愚公移山,今有萧山围垦。萧山大规模人工治江围垦,始于1965年的九号坝。到2007年底的42年中,萧山先后开展了33期大规模围涂,共围得土地54.61万亩,被联合国粮农组织官员誉为“人类造地史上的奇迹”。

我也是围垦亲历者,只不过那个时候我还在读书,参加的次数不多。像23000亩和52000亩围垦,我都去挑过泥。老百姓有种说法叫“虾子冰,辣辣叫(谐音)”,我也亲身经历过。

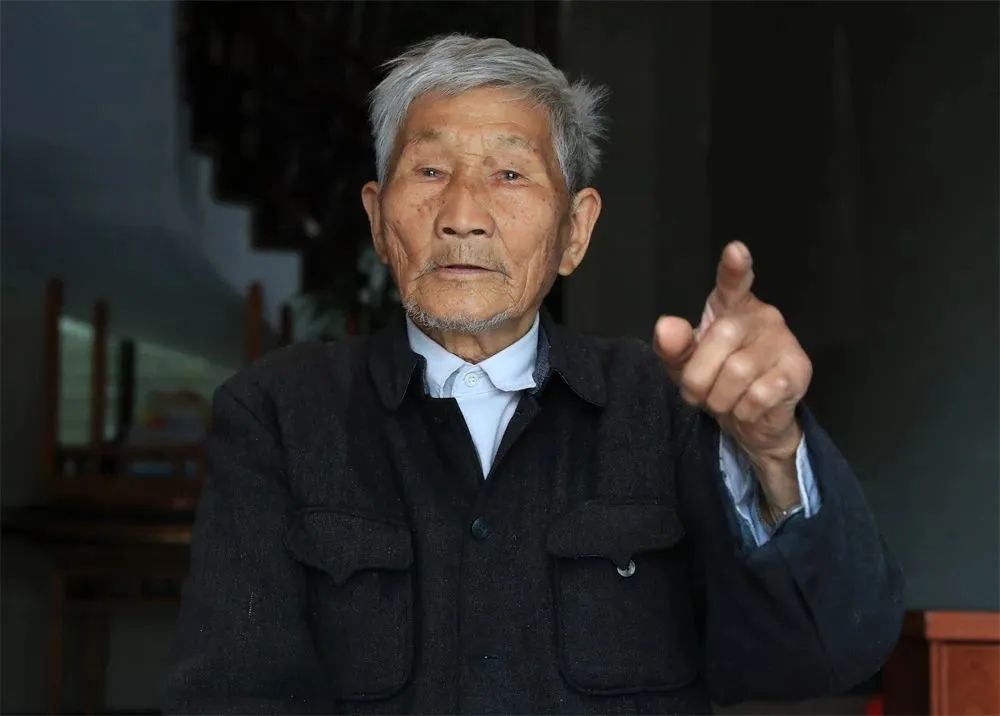

童国良,临浦镇通二村人,今年70岁

潘金虎,瓜沥镇前兴村人,今年90岁

我还记得23000亩围垦时,正值冬天。那时候的冬天可比现在要冷啊。早上,江岸边结着薄薄的冰。这层冰特别锋利,就像虾头上的刺一样,皮肤轻轻划过就可能鲜血直流。而当时,大多数人都是赤脚挑土,被冰划伤的事时有发生。那种刺骨的疼啊,我也深有体会。所以,我对围垦始终怀着一份情结。但一次“偶然”,让我找到了释放的途径。

去年11月,我在杭州钱塘区河庄街道文伟村偶遇89岁的何友根时,一眼就认准老人是个有故事的人。交流之中,老人说起围垦的往事头头是道,我突然萌发了用视频记录的想法。时隔半月,我在河庄街道新江村见到了93岁的围垦亲历者汪文奎。我给他也制作了口述视频。没想到,发布后的播放量、评论量、点赞量、转发量都远远多于前一次,这让我下定决心继续拍下去。

汪文奎,河庄街道新江村人,今年93岁

说是偶然,其实也并非偶然。我出生于杭州萧山区河庄街道向公村,从小在钱塘江边长大,内心也有着一份深深的围垦情结。

萧山围垦,现在已经成为历史。最后一次人工围垦是1986年,离现在已经38年了。现在的滨江区3个街道和钱塘区大江东5个街道上了年纪的人,大多参加过当年的萧山围垦。

Q

汪晓珺:寻找当年参加围垦的人员是不是特别不容易?你是怎么坚持拍摄了100期视频?这期间是不是遇到了很多困难?你怎么克服的?

张祥荣:我觉得,这是一件非常值得被记录的事。随着一代人的老去,围垦将成为人们的记忆。如何抢抓时间,把亲历者的点点滴滴记录下来,自己感觉到这是一个抢救性的工程。就这样,在随后的几个月里,我马不停蹄地采集多位围垦亲历者的口述资料,并精心筛选、陆续制作口述视频进行发布。

别看每条视频只有短短几分钟,对于我这个60多岁的退休老人来说,也是不小的挑战。从寻找和确定拍摄对象,到倾听亲历者的口述,再到编辑制作,直至发布,整个过程可以说是十分繁琐。由于口述者的年龄普遍在八九十岁,有时候,采集回来的素材要反反复复听上十多遍,才能完成剪辑,确保亲历者的口述内容能更为精准地呈现出来。

徐柏根,临江街道东庄村人,今年77岁

有一次,白天采访了一位80多岁的老人,晚上编辑制作。这位老人,我一共采访了86段视频资料,听了之后,先把没有编辑价值的40小段删掉,留下的46段内容,听了几遍后进行前后衔接,删掉讲错的和重复的内容,再用文字标注出来,弄好已是凌晨2点40分,工作量真的是很大。

谢德生,原萧围电影放映队放映员,义蓬街道南沙村(新富)人,今年80岁

李叶方,戴村镇骆家舍村人,今年76岁

随着视频数量的不断增多,又遇到了别的难题。其实难题一直都在,有人问我,你坚持做下去动力在哪里?有人在视频下方评论:“用亲历者的口述来还原当年千军万马搞围垦的壮观历史,这一条条视频就像是活教材。”我觉得这正是我做这件事情的意义所在。我发布的每个小视频受到大家的关注,有很多留言评论给与肯定和鼓励,这也是我坚持做下去的动力。我坚信,大家喜欢的东西就是好东西。于是,我给自己定了一个目标:做100个口述视频,来展示萧山围垦的历史。

Q

汪晓珺:很多年前认识你的时候,你是一位喜欢拍照片的摄影师,为什么这次要选择拍摄视频?

张祥荣:我长期在基层做宣传报道工作,同时是一名喜欢拍照片的摄影师,因为拍摄钱江潮《惊魂一刻》获奖,使很多人认识了我。虽然我以前扛过摄像机,拍过电视新闻素材,但用手机拍摄视频是一个新手。因为不会剪辑,不会制作,所以很少拍摄。直到去年11月,偶遇围垦老人,在交谈中回忆围垦的往事,我就想用视频来记录。短视频形象生动,围垦亲历者口述回忆,让人看了以后,有一种身临其境的感觉,仿佛回到了那个激情燃烧的岁月和萧山围垦千军万马、波澜壮阔的场景。

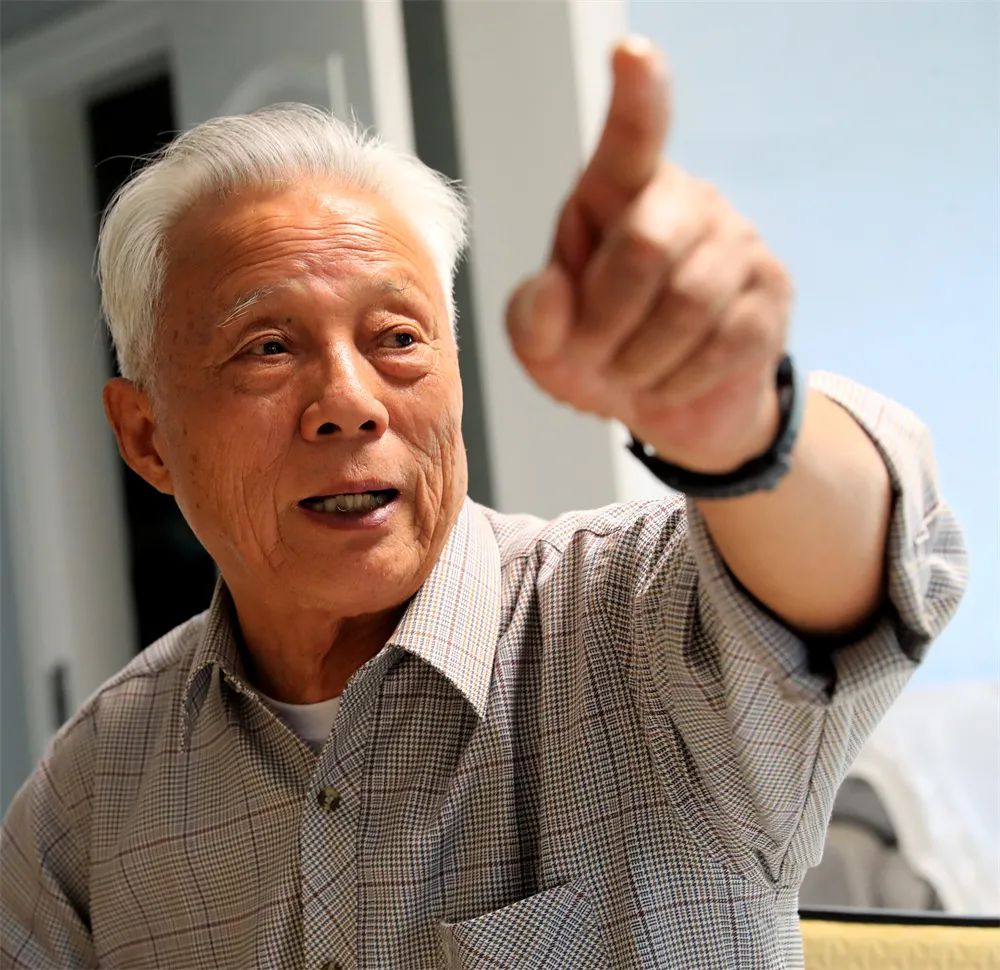

董利水,原头蓬公社和前进乡党委书记、义蓬区副区长,今年80岁

Q

汪晓珺:在这些视频中,我注意到每个人物在口述那段围垦岁月的时候,都是饱含深情的。围垦那么苦,他们曾经有过怨言吗?现在回过头去看,跟当时的看法是否一样?那段特殊的岁月对他们来说意味着什么?

张祥荣:当年的围垦确实很辛苦,他们曾经有过怨言。当看到自己一担一担挑出来的围垦大地,成为鱼米之乡的好地方,解决了萧山人多地少的矛盾,现在又成了发展的新区,那些被访者认为,自己的辛苦付出值得。对于那段特殊的岁月和曾经为围垦作出贡献的奋斗者,后人不应该忘记,要把围垦精神一代一代传下去。

俞木庆,益农镇利围村人,是原益农围垦指挥部基建负责人,今年81岁

徐长水--靖江街道和顺村人,今年78岁

Q

汪晓珺:“百人回忆萧山围垦”系列口述视频到目前是100期,你采访的其实并不止100个人。他们的人员构成、年龄结构、地域分布是怎样的?你在拍摄和发布这些视频的时候,有过系统的考虑吗?还是比较随意?怎么避免口述的内容大同小异,可看性不强的问题呢?

张祥荣:到8月16日,《回忆围垦的岁月》系列口述视频,采访制作并发布100篇,实现了自己制定的阶段性目标。

“百人回忆萧山围垦” 系列口述视频采访了26个镇街、部门的围垦亲历者。这些被采访的人当中,有各级干部27人,挑泥的民工34人,山宕、撑船、抬石头的21人,围垦指挥部工程施工、技术人员11人,各行各业支援围垦的12人。被采访的围垦亲历者年龄大多是七八十岁的老人,其中90岁以上21位,年龄最大的105岁。点点滴滴汇成大海,通过百人的口述回忆,真实地还原了围垦历史,仿佛让我们回到了那个激情燃烧的岁月,展现了萧山人民波澜壮阔、千军万马战围垦的壮观场面。

金阿木,河庄街道建一村人,今年91岁

陈中民,红山农场老场长,今年95岁

刚开始的时候,回忆围垦的岁月,是随意的,有点自娱自乐的味道。做了5篇时,关注度越来越高,我觉得不能是自娱自乐了,要提升,要有计划地进行采访,这当中,得到了很多老领导、专家学者等的支持、指导和帮助。

施美琴,南阳街道人,今年66岁

陈光裕,原萧山县农机水利局工程师,今年91岁

为避免口述的内容大同小异,增强可看性和持续关注度,说说容易,做做难。当我采访拍摄30多篇的时候,最难的问题是遇上瓶颈,不同的采访对象哪里去找?于是我请教老领导、老朋友、老同学、老同事,甚至亲戚帮忙寻找。从层面来说,有各级干部,也有挑泥的民工;从范围来说,不仅是沙地片、中片,还到南片楼塔、戴村寻找采访对象,又到滨江区长河、西兴街道和现在的钱塘区大江东5个街道采访;最后是从各行各业支援围垦寻找突破。功夫不负有心人,随着工作的深入,供销社、电工、医生、广播站、邮电所等参与围垦的人员采访到了。由于拓宽了视野,没过多久,采访对象就不成问题了。我要感谢采访对象的配合,感谢提供方便、帮助支持的领导和朋友们。

Q

汪晓珺:有没有想到你的付出会引起那么多人的关注?到目前为止,全网点击量有多少?单条播放量最高的是哪一期?采访的是谁?为什么这一期关注度特别高?

张祥荣:我真的没想到自己的付出会引起那么多人的关注。从去年11月开始,历时10个月,不间断进行采访、制作、发布,在“张祥荣zxr”视频号、抖音号、新浪微博陆续推送100篇小视频,到目前为止全网点击量已破600万,最高一条(新湾周长余)播放量达56万,仅这一条的转发量就有1万多,另外还有大量的评论和留言。

点击量最高的那个视频,采访的是周长余老人,今年91岁,是新湾街道冯娄村人,钱塘高铁站就将建造在这个村。今年2月17日下午,我原本想去这个村里看看,高铁站有没有开始建设,顺便拍些照片,做点记录。下午3点左右,我准备在地铁8号线冯娄村站回家,正巧在地铁站附近碰到周长余老人,他在地里干农活。于是我跟他聊天,启发他讲讲围垦的往事。周老越讲越有劲,而且声音洪亮,富有激情,深情并茂的口述回忆,发布后一下子就火了。

周长余,新湾街道冯娄村人,今年91岁

沈柏兴,河庄街道同一村人,今年91岁

Q

汪晓珺:在拍摄了这么多人关于萧山围垦的口述视频后,你自己觉得感受最深的是什么?最打动你的是什么?

张祥荣:萧山围垦,是一座丰碑。奔竞不息、勇立潮头的萧山围垦精神激励了一代代萧山人艰苦奋斗,顽强拼搏,百折不挠,团结协作,力创伟业。在解决萧山人多地少的吃饭问题,以及从企业发展到现在新区建设的过程中,萧山围垦立下了汗马功劳。我在采访的时候,有人说,如果没有围垦,萧山这个地方人都要立满了,更谈不上发展了。

最打动我的是,许许多多围垦老人当年的奋斗奉献,没有报酬,只有工分。所谓工分,是当年平衡农民出工的杠杆,多余的工分都是会打掉的,参与围垦挑泥其实是尽义务。那时候人们的奉献让我们肃然起敬。

俞如方,楼塔镇大同一村人,今年93岁

在一次次拍摄中,围垦亲历者们对我的采访很配合。刚开始采访的时候,也有的人对我不理解,在小区采访,甚至有人怀疑我是骗子或是什么推销人员,跟踪我指责我,甚至有人要我拿出工作证来。我总是耐心解释,慢慢地一步一步走过来,到后来,在一个小区,我在采访一位围垦亲历者,得知我就是视频的采访制作和发布者时,很多人都上前要跟我合影,我俨然成了“明星”。这都是我当初没有想到的。

朱忠良,义蓬街道春雷村人,原萧山围垦指挥部施工员,今年86岁

童天荣,滨江区长河街道江二社区人,今年84岁

Q

汪晓珺:这一次的尝试,你觉得拍照片和拍视频,传播效果哪个更好?我相信你拍视频的同时,一定也拍了照片。你是出于什么样的考虑没有把静态的图片,还有相关的历史资料结合进去?

张祥荣:对我来说,视频拍摄是新的尝试,让我没有想到的是传播效果这么好。围垦亲历者口述回忆,真实可信,平凡普通,感染力很强。这样看来,短视频的传播远远比拍摄照片效果还要好。我想以后在采访围垦亲历者时,把钱塘江文化和沙地历史文化结合进去,拍摄照片和视频,把口述翻译成文字,进行立体式呈现,效果一定会更好。

Q

汪晓珺:你退休了之后还能有这么大的毅力突破自我,做这样高难度、有意义的事情,真的是让人敬佩!经过这一次的视频拍摄,你还会继续选择用口述视频的方式记录历史和当下吗?以后如果再做类似专题的时候,你会不会继续尝试创新?比如用新媒体的传播手段让专题的传播效果达到更大化?接下来还有什么新的打算吗?

张祥荣:我以前喜欢新闻和纪实摄影,2020年4月退休以后,我并没有放下相机,而是有更多的时间去拍照片。这段时间的拍摄让我觉得,摄影师要有更多的尝试,就像口述视频,短小精悍,形象生动,传播效果快,我以后肯定会继续做。选择自己熟悉、社会关注度高的内容做专题,利用现在的新媒体平台发布,达到更好的传播效果。

毛昭晔,老知青、原第一农垦场场长,今年79岁

沈彦治,河庄街道向公村人,今年83岁

“百人回忆萧山围垦”系列口述视频虽然完成了阶段性的目标,但我不会停止拍摄,围垦话题会继续做下去。现在已经从拍摄转向上课,以此来传承围垦精神。今年,我被吸收为萧山区关工委“五老”讲师团讲师和萧山区退休干部志愿服务队,为村、社区假日学校少先队员和党日活动宣讲围垦精神。接下来新的打算是挖掘抢潮头鱼的故事,寻找抢潮头鱼的老人,用视频、照片和文字记录下来,真正做一名钱塘江文化、围垦精神和沙地文化的记录者和传播者。

作者介绍

汪晓珺,中国摄影家协会会员,浙江省摄影家协会会员,浙江广电学刊《视听纵横》执行主编,高级编辑。

摄影师简介

张祥荣,男,64岁,中共党员,萧山区北干街道机关退休干部,北干街道摄影社社长。中国摄影家协会会员和省市区摄影家协会会员,荣获杭州市第五届十佳摄影家、浙江省乡村文化能人等荣誉。视觉中国、人民图片、中国新闻图片网等多家媒体签约摄影师。

曾在前进乡文化广播站、萧山区北干街道等地从事文化、新闻宣传等工作,他情系家乡,宣传家乡,记录家乡的发展。

上世纪八十年代末开始自学摄影,现已在《人民日报》《浙江日报》《杭州日报》《中国摄影报》《大众摄影》《照相机》杂志等各级各类报刊发表新闻和纪实摄影作品8000多幅,并多次在国内外各类影赛、展览中获奖、入选。

摄影作品《乐开了怀》获法国摄影家协会举办的首届“银杏树”杯摄影展览铜奖;《惊魂一刻》获中国文联、农业部、中国摄协举办的第二届全国农民摄影大展记录类银奖和浙江省十四届摄影艺术展记录类金奖;摄影作品《社区发展居民说了算》、《萧山围垦大萝卜销沪杭宁》等获中国文联、农业部、中国摄协举办的全国农民摄影大展记录类优秀收藏作品;摄影作品《钱江潮发威》上海第十二届国际摄影艺术展览(记录类)入选;摄影作品《在他乡过年》入选中国文联、中国摄协主办的“聚焦中国儿童”摄影展,并分别在冰岛及俄罗斯展出。

原标题:《100期口述影像|张祥荣:一担一担挑出一个人类造地史奇迹》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司