- +1

那时候我手捧笔记本,记下每一秒钟所看见的景象

忧郁的热带

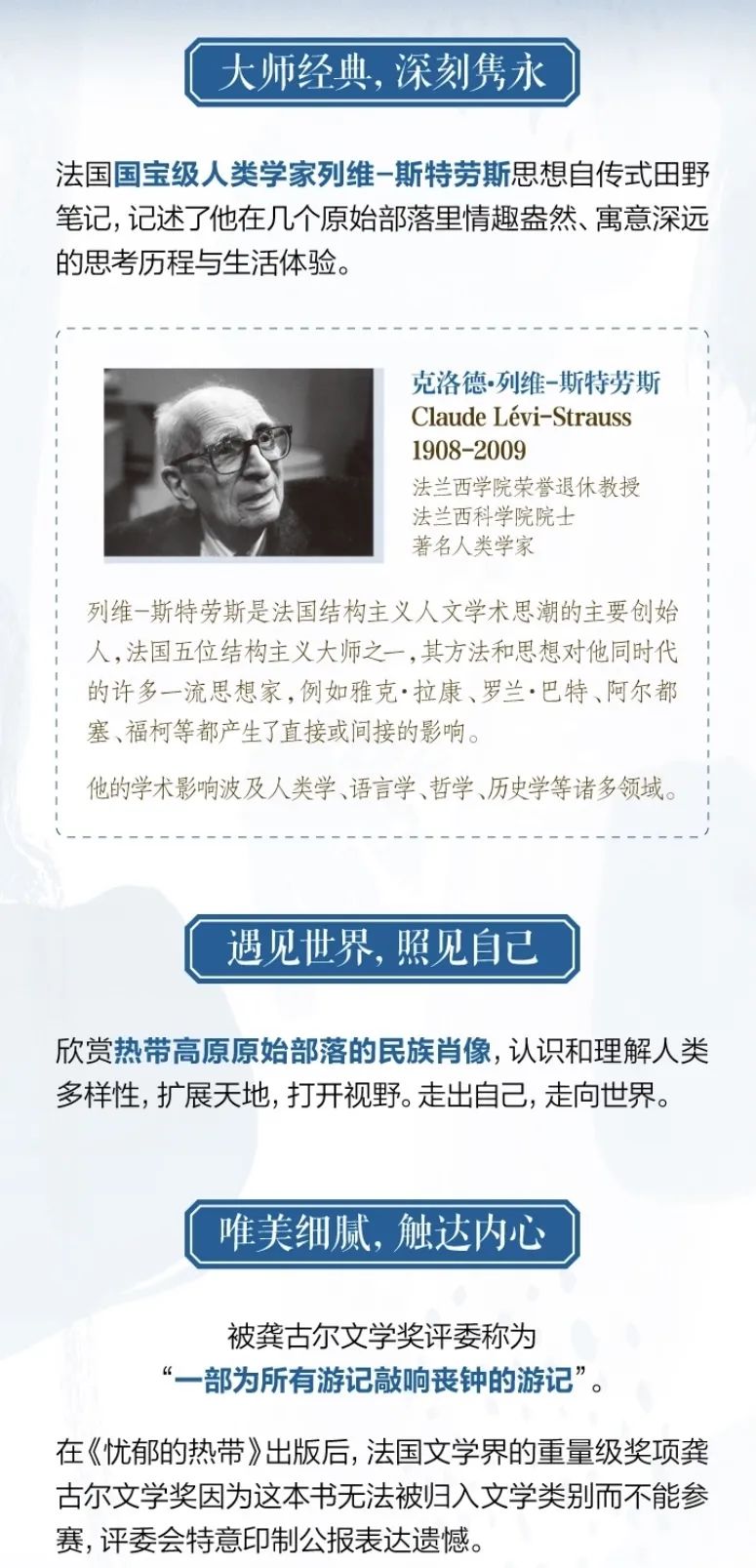

《忧郁的热带》作为法国国宝级人类学家列维 - 斯特劳斯最具代表性的作品,在被译介至中国之后,广泛受到读者们的欢迎与喜爱。在距离本书首次出版近 70 年的今天,我们郑重推出《忧郁的热带》的全新修订文字版,修订之后的新译文更为准确、流畅、优美,希望为诸位读者带来美好的阅读体验。

本书根据 Jonathan Cape Limited 一九七三年英译本,参酌Librairie Plon(Paris)一九五五年法文原版译出。

本文选自《忧郁的热带》

克洛德·列维-斯特劳斯 著

中国人民大学出版社

日 落

事实上,正是这样过于深长的思量,让我在一九三四年二月的某个早晨搭上从马赛前往桑托斯的船只。除此之外还有无数次的启航,全都在我的记忆中混成一体,只有少数几件事比较特殊:法国南部的冬天充满某种很不一样的欢愉气氛;天空的颜色淡蓝,比平常更难捉摸,空气凛冽刺人,那是一种超出耐受力的刺激,犹如极渴的时候大口吞下冰镇的气泡饮料。与此形成对照的,是港口边温度过高的船只的走道上弥漫着的强烈味道,那是海洋的味道、船上厨房煮东西的味道和新油漆味的混合。我也记得在夜里感到的满足和平静,甚至可以说是一种安详的幸福感。朦胧中意识到的引擎声、海水拍打船壳的声音,带来了这样的幸福感,好像移动本身就创造出某种在本质上比静止更完美的平静;的确,某些在夜里忽然察觉到船已停靠在某个港口而惊醒的时候,静止不动反而带来不安全、不舒服的感觉。渐渐习惯并被视为自然而然的情况,一旦有所变动,就总是令人感到不安。

这些航班沿途停靠很多港口。航程中第一个星期的白天几乎全都花在岸边装货卸货,到了晚上船才启航。每天早上醒过来,会发现船已停靠在下一个港口:巴塞罗那—塔拉戈纳—瓦伦西亚—阿利坎特—马拉加,有时会绕去加的斯(或者走另一条航线:阿尔及尔—奥兰—直布罗陀),再经由卡萨布兰卡前往达喀尔,从这里开始直接横渡大西洋。有时候直驶里约热内卢和桑托斯港,偶尔会在航程末段慢慢循着海岸航行,沿途停靠巴西的累西腓、巴伊亚、维多利亚等港口。一路上空气渐渐变得温暖,西班牙的山脉渐渐消失于地平线之下;顺着非洲海岸,沿岸一带地势太低,到处都是沼泽,很难直接看见陆地,连续好几天看到的都是海市蜃楼奇观,像小丘或海崖。整个经验正好与“航行”相反——我们所搭的船不再是一种交通工具,而是一个居住的地方、一个家,在它前面是一座转动的世界舞台,这舞台在每一天早上暂停转动,让我们看到一幅全新的布景。

不过,当时我还不懂人类学的研究观点与方法,无法充分利用这些好机会。在那以后我学习到,对某个城镇、地区或文化这样匆匆一瞥,可以有效地训练观察力——因为停留的时间很短暂,所以不得不尽力集中精神。极为短暂的观察有时候甚至可以让人捕捉到一些特质,那是在其他情况下即使经过很长时间也无法看到的。但是当时我觉得(人文以外的)其他现象更为迷人。带着生手的天真,我每天都站在空荡荡的甲板上,兴奋地望着那条我从来没有见过的宽广的地平线,花上好几分钟的时间极目四望,观看日出日落的完整过程,犹如大自然巨变之起始、发展与结束。如果我能找到一种语言来重现那些现象——如此千变万化又难以描述的现象——如果我有能力向别人说明一个永远不会以同样的阶段与顺序再度出现的独特现象,那么——当时我是这么想的——我能够一口气发现我这一行最深的秘密:不论我从事人类学研究的时候会遇到如何奇特怪异的经历,我都还是可以向每一个人说明白它们的意义和重要性。

经过这么多年以后,我怀疑自己能否再有这种如蒙恩典的感觉。我还有机会重新体验那样的悸动时刻吗?那时候我手捧笔记本,记下每一秒钟所看见的景象,期望有助于将那些变动不居、一再更新的形态凝结记载下来。我现在还是深深执着于这种尝试,还是经常发现自己的手仍然在这么做。

配图:梵高

船上记事

科学家把黎明与黄昏看成同一种现象,古希腊人也这么想。在他们的文字里,黎明与黄昏都用同一个字来表示,只是在字前加个形容词来表明是指早晨还是傍晚。这种混淆充分显示出他们的主要兴趣是理论性的玄想,同时也暴露出他们倾向于忽略事物的具体形象。在某个特定的时刻里,地球当然很可能摆荡于阳光所照及的地方与阳光所照射不到的地方或阳光将再度照射到的地方之间,这种摆荡的动作本身是个无法分割的运动。然而事实上,任何两种现象的差异,都没有白天与夜晚的差异大。黎明是前奏曲,黄昏则是序曲,后者出现于结尾而非开头,犹如老式歌剧。黎明时太阳的状态预示了即将到来的天气:如果会下雨的话,那么阳光是黯淡微弱的;如果会放晴的话,阳光则是玫瑰色、轻浅澄澈的。但黎明只是一日气象的起始,宣示了将会下雨还是放晴,并不保证一整天都是如此。黄昏则是另外一回事。黄昏是一场完整的演出,开场、中段和结尾全部具备。黄昏奇观似乎重演了过去十二个钟头内发生过的争斗、胜利及失败,只是规模小了一点,速度也放慢了一些。这就是人们比较在意黄昏而较少留心黎明的理由。黎明只是在温度计或晴雨计所显示的状况之外提供补充讯息;在比较原始的社会中,黎明则是为月亮圆缺、鸟类飞翔或潮汐涨落做补充。黄昏则把笼罩人类身体的风、寒、热、雨等等联结成神秘的结构,使人的精神提升。人类意识的运作方式也可从这些稀疏的星群排列中看出端倪。当天空开始因日落而现出瑰丽色彩的时候(法国的剧院习惯在即将开演时敲三响,但有些剧院以突然亮起脚灯表示即将开演),农夫在乡间小路上驻足,渔夫任由船只漂浮,原始人则坐在相对失色的篝火旁眯着眼凝望。回忆往事是人类的重要乐趣之一,但是如果真正依照记忆照本宣科什么都重新来过的话,很少有人愿意再经历一次他们津津乐道的那些疲倦与痛苦。记忆是生命——不过是另外一种性质的生命——本身。因此,当太阳落向平滑如镜的水面,好像天上的某个小气鬼终于降下施舍时,或者是当如圆盘的落日使山峰显现轮廓,犹如带有锯齿边的坚韧叶片时,人最能够在倏忽即逝的冥想幻觉中接受那些幽暗力量、雾气、闪电等等之启示,接受那些他整天暗自感到在体内交战不已的力量之启示。

因此,人类灵魂内部一定进行过非常罪恶的争战,不然的话,外表上发生的那些平淡无奇的事情,应该不会引起如此壮观激烈的大气层的展览才对。整天都没有发生什么值得记的事情。快下午四点的时候——也就是太阳开始失去清晰的外表轮廓,但仍然维持住亮度的时候,一片金色的光使所有东西变得模糊,这片金色光芒好像是为了遮掩某种准备工作而故意聚集起来似的——门多查号改变航向。海潮微微涨起,使船只轻轻摇动,每摇动一次,都使人觉得更热一点,不过船改变航向时所行走的弧度很难察觉得到,人们很容易就会把航向的改变误以为只是正常的摇晃程度稍微增加而已。事实上,没有人注意到航向已改变。在大海中航行,从A航行到B,应该是最接近纯粹几何学式的位移了。没有风景可以告诉人们已经沿着纬度线慢慢走了多远,或已穿过等温线、已越过等雨线。在陆地上移动个五十公里,有时候就好像到了另外一个星球,但是在大海中即使移动五千公里,景观也没什么改变,至少在没有经验的人看来如此。不必忧虑行程,不必管航向,对弧形地平线后面那片看不见的陆地不具任何知识,像这一类的问题都不会骚扰到乘客的心思。他们似乎觉得自己是被关在某个狭窄的空间几天的时间,目的是越过特定的距离,因此可以替他们的特权赎罪——他们的特权是从地球的一端被运到另外一端,而一点都不必动用自己的四肢。不过即使他们想动用四肢也有困难。他们都变得虚弱,因为他们上午睡觉,用餐漫不经心,吃东西早已不能带来感官的享受,而只是一种消磨时间的方式,每顿饭只要能吃上一大段时间,就可以填充一下空虚的日子。

更重要的是,没有任何人做任何努力。人们当然知道在那个大盒子底下是船的引擎, 有人在那里工作,使引擎继续转动。但船上的职员不让任何乘客去探望,乘客也没想去看他们;船上的职员不想告诉乘客任何事情,乘客也没有什么话要对船上的职员说。人们只能在船上懒散地踱来踱去,有的船员在通风器上刷些新油漆,几个穿蓝色工作服的人在头等舱的走廊上推着一块湿布,湿布轻轻地打着生锈的船身所发出的声音隐约可闻。

下午四点五十分的时候,西边似乎被一个复杂的结构充满。那个结构的底部呈完整的水平状,像海洋一样。那个复杂的结构好像经由某种无法理解的运动从海中分裂开来,一层厚厚的看不见的水晶体插入大海和那个结构中间,把两者分隔开来。在那个结构的顶端,挂入天空深处的方向,好像是反向的地心引力所造成的,是飘摇摆动的鹰架、膨胀的金字塔和空虚的泡沫,被云朵所构成的框架夹住不动,但这些东西看起来不像云彩,这些东西的外表光滑,有球根状的突起,好像镶上金属雕刻过的木头那样。这个混乱一团的庞然大物把太阳遮盖起来,颜色相当暗、相当突出,只有几处地方显得明亮,在其顶端可以看见一道道火舌升起。在天空的更高处,许多斑驳的金黄线条慢慢地变成漫不经心扭绞在一块儿的曲线,本身似乎不属于任何物质,只是纯粹的光线而已。

往北边的地平线望去,看见的是主结构变得愈来愈狭窄,在四散的雪片中往上升,在这些后面,在很远的地方,慢慢出现一条粗线,顶端火红;最接近仍然看不到的太阳的那一边,阳光使这些残留的结构显出比较明显的边线。北边更远处,各种不同的形状渐渐消失,只剩下一条色带,黯淡平直,溶入海中。

在南边,那条色带重新出现,四周围满石板状云,好像天文上的石柱群(dolmens)似的,立在支持它们的那一大片结构的冒烟顶端上。完全背对着太阳,直接看着东边,可以看见两团云体重叠,云体的两端向外延伸,看起来好像突出于光线之外,因为阳光在其后面,照亮了整片小丘状的、膨胀的、稀薄的堡垒,闪闪发光,好像珍珠,闪着粉红、紫色和银色的光。

在另一面——西边,在天上那些星罗棋布的暗礁背后,太阳缓慢前行。在太阳往下坠的每个不同阶段中,一两缕阳光会刺穿那黑暗的结构,或者会沿着一条路线射出来,在光线出现的时候,把阻碍物切成一堆圆圈形的片片,大小不同、亮度各异。有时候,阳光会缩回去,好像拳头紧握起来那样,又好像云制的手套只愿容许一两根坚硬发亮的手指出现那样。有时候,一只灼热的章鱼会从蒸汽的洞穴跑出来,然后又重新缩回去。

日落有两个不同的阶段。首先,太阳好像建筑师。然后(当太阳光只是反射光,而非直射光的时候),太阳变成画家。太阳一从地平线消失,光马上转弱,形成的视平面每一秒钟都更为复杂。白天的光线对透视构成妨碍,但在白天与黑夜的交界地带,可以形成天赐的奇幻建筑。黑暗一降临,一切又都平淡无奇,好像某些色彩美妙的日本玩具一样。

日落的第一阶段开始的准确时间是五点四十五分。太阳已低垂,但还没触到地平线。太阳在云体结构底部出现的那一刹那,光芒如蛋黄溅射般照在仍然与之相连接的云体上。短暂的光芒四射之后紧接着就是收束:太阳四周变得黯淡,在海平面与云体底端之间的空间,一整片迷蒙的山脉出现,一下子闪闪发亮不可名状,一下子阴暗而棱角嶙峋。与此同时,本来平坦稀薄的云体变得浑厚汹涌。那些坚实黑暗的形体缓慢地移来动去,背景是一片宽广火红地带慢慢地从地平线往天空的方向延伸,色彩缤纷的阶段于焉开始。夜晚的庞大结构慢慢消失。在白天里占据西边天空的庞然大物看起来好像是一块金属,其背后照着亮光,先是金黄,然后是朱红,最后是桃红。已经变形最后终于要消失的云体,开始被那亮光熔解、灼烧,被一群鬼火牵引上升。

天际突然出现许多雾霭,组成种种网络。这雾霭好像以各种方式——海平面的、倾斜的、垂直的甚至漩涡的——散往各方。太阳光慢慢减弱的时候(好像小提琴的弓从不同的角度移动、接触不同的弦一样),每个雾霭网络轮着爆炸成五颜六色的彩带,那些彩带几乎可以说是每个个别雾霭网络专有的,但同时又完全是任意随机的。在个别雾霭网络刚出现的时候,其轮廓清晰、明确、脆而易碎,好像玻璃丝那样;然后其慢慢消解——好像是因为暴露于一个充满火焰的天空,热度太高,颜色慢慢黯淡,也就失去了本来的个性,往外延伸,愈来愈稀薄,最后终于消失。在一个雾霭网络消失的同时,另外一个刚刚形成的雾霭网络出现。到最后只剩下模糊的蓝色互相撞击,就像是不同颜色、不同浓度的液体,被一层一层地倒进一个透明的碗里,虽然看起来层次分明,却慢慢地混合起来。

然后就很难再继续观察远方天空中的景观了,那些景观似乎每隔几分钟甚至几秒钟就重复出现。太阳在西边刚碰到地平线的时候,在东边很高的天空中,突然出现以前看不到的云层,有红紫色的斑点。所能看到的云层很快扩大,出现新的细节和色调,然后很快地又暗掉,从右到左地黯淡下去,好像有人拿着抹布慢慢坚定地将之抹掉。几分钟以后,清澄的天空重新出现于云层的堡垒之上。天空转为紫色,云堡则渐呈灰白色。

在太阳所在的那个方向,一块新的色带从原先的那色带背后出现,原先的色带则变得好似一块均匀而模糊的水泥。新出现的色带散出火光。当它的光彩开始暗下去的时候,留在天空深处的斑驳效果——到目前为止仍未开演——现在开始渐渐扩大。天空的底部渐成金黄,四处迸发;天空的顶部本来一直闪闪发光,现在变成棕色、紫色。同时,好像是那些斑驳纹迹被放在显微镜下面看那样:可以看见它们原来是由数不尽的微小光丝组成的,那些光丝像骨架一般支撑着天空。

配图:梵高

现在,太阳直射出来的光线已完全消失。天空剩下一片粉红与黄色:虾红、鲑红、亚麻黄、草黄。然后可以看到这些丰郁的颜色也开始消逝。天空的景观又重新以各种白色、蓝色、绿色再创造一遍。然而地平线还是有些角落享受着自己的无法持久但却独立自在的生命。在左边,一片本来看不见的面纱突然出现,像是几种神秘的绿色的随意混合;颜色渐渐转红,再由深艳的红色逐渐转为暗红、紫红、炭黑,最后,整片面纱变成只不过是一张粗糙的纸张上面的一块炭黑的斑记罢了。在其后面,天空呈高山植物的黄绿色,那条色带则仍然漆黑,轮廓完整清晰。西边的天空中,细小水平状的金黄线条仍然闪闪发光,但北边则夜晚已经降临:那些小丘状的堡垒变成像被石灰抹过的天空底下一些白色的突起而已。

白天消逝、夜晚来临所经历的这样一系列几乎完全相同但又无法预测的过程,是最神秘的事情。没有任何事情比这个更为神秘。它让标记很突然地在天空出现,充满焦灼、不确定性。没有人可以预测任何一个特别的夜晚会采取什么样的形式降临。经由某些不可理解的炼金术,每种颜色都成功地变成其互补色,而我们知道,画家如果想取得同样的效果,就必须使用一瓶新颜料,并把颜料挤到他的调色盘上面。对夜晚而言,它可以调出来的颜色无穷无尽,夜晚只是一个虚幻的奇观之开始:天空由粉红变成绿色,但是其真正原因只不过是某些云彩在我没注意到的时候变成鲜红,对比之下,使天空看起来像是绿色的,虽然天空的颜色一定也是粉红,只不过色调太浅,无法和新出现的非常强烈浓厚的颜色相抗衡罢了。不过天空颜色的转变并没引起我的注意,因为由金黄变成红色比由粉红变成绿色更不会引人惊讶。结果是,夜晚好像就偷偷摸摸地来了。

于是,夜晚便开始用金黄与紫红的负色来取代原来由金黄与紫红所形成的景观,温暖的色调被白色与灰色取代。夜晚的照相底片上面慢慢出现大海上的海景,一幕庞大无比的云彩银幕,出现于大海的上空,慢慢地消失,变成两座平行的半岛,一个平坦的沙滩海岸有时会在一个摇摆不定的低垂的平面上出现,其箭头射入海中。白天的最后几道光芒从一个斜度很大的角度射到云朵的箭头状尖端上面,使之非常突出、清楚,好像坚固的岩石一般,使整个幻象变得更为可观。这些云朵看起来就像用光亮与阴影雕塑出来的那样,好像太阳已经不能把它闪闪发光的雕刻刀用在斑岩、花岗岩上面,而只能在薄弱、雾气一样的东西上面雕刻,不过即使是在衰败下落的时候,太阳仍然维持它原有的风格。

天空慢慢变得不那么拥挤塞满,在那一片海岸景观般的云彩后面,可以看见海滩、珊瑚礁、成群的小岛屿、沙堆等慢慢成形,全都被宁静的天空之海淹没,天空之海在渐渐消逝的云朵形成的庞然大物上面撒上无数的峡湾与内陆湖泊。由于环绕着那些云朵箭镞的天空看起来像海洋,由于海洋通常反映天空的颜色,天空的景观就成为某个遥远的地面景观的再现,太阳在那个遥远的地方会再下落一次。此外,只要看一下天空底下的真正的海洋,整个海市蜃楼的幻象就即刻消失:海洋既不是正午时一片灼热的平面,也不是晚餐后所出现的那种美妙、缓缓动荡着的平面。光线,现在几乎是水平照射的,只把正对着它的那一面的海浪侧面照亮,其他的则在阴影之中。海水因此显得非常突出,阴影清晰浓厚,好像用金属材料打制出来的那样。所有的透明性全部消失。

然后,经由一个很平常,但又一直无法觉察得到的急速的转变,夜晚又变成白天。一切全部改变。靠近地平线的天空一片漆黑,再往上一点则呈病黄色,最高的地方一片蓝色,马上就要出现的白天把残留的一些云朵逼得四散逃窜。这些云朵很快就成为一些空虚易败的影子,好像布景里的房屋,灯光一熄,马上显露出它们急就章、临时性的脆弱本质,使人可以看清楚它们所创造出来的幻象,并非它们自己有何可观,而只不过是灯光、视线玩出来的魔术罢了。不久以前,它们还鲜活生动,每时每刻变化无穷;现在则凝结在一个痛苦的、无法改变的形式里面,在天空里面,当天空渐渐转暗的时候,它们会很快与天空难以区分。

原标题:《那时候我手捧笔记本,记下每一秒钟所看见的景象》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司