- +1

在月升月落的大幕里,一位火车司机讲述穿越故乡大地之旅

作者半生工作在铁路上,经历了蒸汽机车和内燃机车两个时代,写下了这本独特的生命体验之书。

《大地往事》既有长辈亲人、老屋记忆,也有作为一名铁路职工的独特的人生体验,山川草木、四季田园和风霜雨雪,以及人与环境、生存与生命,或叙或描或抒发,这是属于作者的岁月长诗。

生活在高铁时代,回望曾经的老火车,那里有久违的童年记忆与故乡旧影。

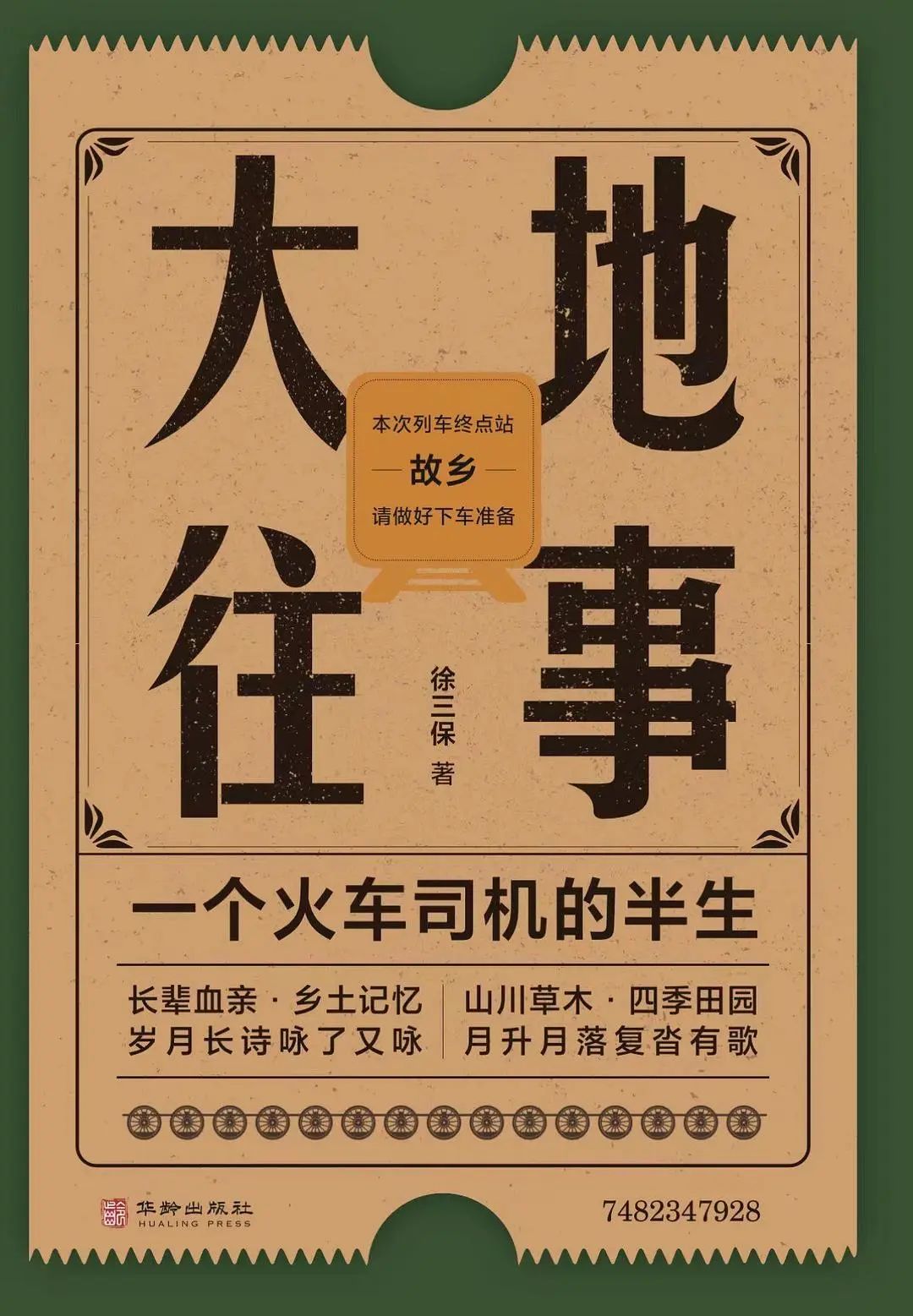

《大地往事》

徐三保/著

华龄出版社2023年6月版

▲ 电影《百鸟朝凤》里的火车

我学的是蒸汽机车专业。

上中专前,蒸汽机车只在电视里见过,轰隆轰隆地冒着浓烟。

第一次去学校报到,颠了几个小时的汽车,赶到火车站,才知道唯一直达的列车到半夜才有。等车无聊,显摆地拿着入学通知书,问年轻的女站务员我学的专业具体可以做些什么事。长相姣好的姑娘,看了看我,又瞟了瞟通知书,笑着指了指停在车站黑乎乎扑哧作响的蒸汽机车说:“嘞,就是开那个的!”

快毕业时,蒸汽机车在全国呈淘汰趋势。最后一学期的乘务实习,在干净省力的内燃机车上度过。到单位,整备场不少冒烟的蒸汽机车,让我心里堵得慌。

第一次跑车,是深秋的傍晚,凉风习习,我拎着饭盒,挎着装满换洗衣服和洗漱用品的帆布包,早早地到机车计划调度室。看着上下班进出的乘务员们,有些紧张,心中揣测师傅们是什么样的人。终于来了,一行三人。我迎上去做自我介绍。三个人都朝我笑笑。其中一个身材魁梧,脑袋略小,三十多岁(后来我才知道他是司机)。他盯着我,上下打量。问我是不是刚从学校分配来的,我笑着点了点头。他夸了几句:“哦,难怪看着书生气!我们几个,是退伍招工来的,现在来了个‘正规军’!”我摆摆手,急忙说:“哪里,哪里!学校里教的都是死东西,没实践!”心里有点儿得意,嘴上却客套。

上了车,司机叫我跟着一个脸上长着好多痘的年轻人,他是司炉。我以后顶岗作业也是从司炉开始,一步步参加考试,直到成为火车司机。我每天像尾巴一样跟着司炉,他不停地要我注意脚下的路,上下机车定要站稳抓牢。天色渐晚,我站在司机室里,随机车缓缓驶出了单位。邻线几台机车进出,车上的乘务员远远地龇着嘴,露出白晃晃的牙齿,踩着汽笛打招呼。偌大的编组场,三三两两的列检挥着手中的铁锤干活,股道里整齐地停满车辆,不时有火车轰隆隆地牵着像积木一样的车辆驶离。我有些激动,挂上车辆停下后,尝试着拿锹往炉床里投煤烧火,却被司机拦下。他摆摆手说:“不急!不急!以后火有的给你烧,这个往返你先学会在车上站稳。”放下锹,我没言语,有些不服,乘务实习我在学校跟过,不过是内燃机车罢了。蒸汽机车开起来晃动颠簸超出想象,我虽努力站稳,还是被晃得前后摇摆,醉酒似的,只好拽住司机座位后的把手,不敢松开。所谓把手,是用铁条焊的U形槽,挂个袋子之类,车子开起来取用方便。抖动稍小,我站起来,还是摇晃,走不稳,像站在水中摇晃的小木盆里,踉踉跄跄,几近跌倒,烧火的司炉仿佛背后长眼睛似的,一把抓住我的肩膀,我的手本能地扣住司机室门闩。站稳后,被扣的手指上留下一个红红的印痕,隐隐作痛。我只好坐在司机座位后的小铁凳上,不敢轻易再动。几位师傅在车上如履平地,扒煤,烧火,拉水阀,该干啥干啥。

学员生涯由那一扣开始。跟在司炉后面,看他如何给油、润滑又不至于泼洒,巧劲儿烧火。在公寓休息时,师傅们闲聊、打牌、喝酒,偶尔也逛逛街。我除了逛街,喜欢独自待在公寓里看书。司炉斜叼着烟,不时地吐着烟圈,吊儿郎当地教导我:“累得像孙子一样,看书有屁用,脑子要转转,单位不是学校了。”司机笑着骂司炉:“看书好!人噶(家)要上进,不跟你一样混吃等死!”

▲ 电影《路边野餐》里的火车

跟车学了一个多月,放单机(只有一个火车头,不拉货)或者拉货少时,师傅们会让我练练手,我卖力地烧火。一次,我烧了好一段路,汽水顶住了。中间站停下来,我满头大汗,累得用手捶腰,满意地歪靠在座椅上,心想能出师了。司机看了看我,踩着炉门阀,仔细看炉床,长叹一口气,说:“三保啊,你理论港(讲)得都对,炉床烧得有山有水(指坑坑洼洼),差得远!今天煤好,不然早烧得汽水直掉,用毫(点)心!”他叫我站在旁边看,从握锹、铲煤,到如何借助惯性把煤抛进。他认真示范,耐心讲解,一遍遍纠正我的姿势。我心里“咯噔”一下,不停地摇头叹气,满心沮丧,自己把事情想简单了。

日子一天天过去,冬至过后,下了场大雪,天刚放晴,路边有许多未消融的积雪。半夜,候班楼开着暖气的房间里,我睡得正香,做着美梦,却被叫班的小广播一遍遍地催促。我气得噘着嘴,摇摇头,猛地将枕头一摔,咕哝着不情愿地裹紧沾满煤灰油渍的棉袄,起来上班。师傅们好像习惯了没白天没黑夜随时工作的状态。整备场上空空旷旷,呼呼的风吹打在脸上冷飕飕的,说话都能看见彼此嘴前模糊的水雾。

那天煤斗里装的是粉煤,一锹煤撒到炉床中很快化为灰烬,不涨汽水。火车跑了一多半路程,煤斗下面的煤不多了,司机叫我从司机室爬上去挖煤往下戽,并叮嘱得站稳,一定要站在煤斗中间,注意脚下,火车还开着呢!

我爬上煤斗,清冷的月光照着脚下黑乎乎的煤,低洼处有一撮撮没融化的雪。周围的村庄笼罩在夜色里,偶尔划过的灯光,才感觉那黑乎乎一团的是些住家。煤斗没遮没拦,冷风鞭脸上麻麻木木,寒气顺着颈子灌,鼻子冻得发酸生疼。我禁不住打了个寒战,手一松,锹掉在煤上,心猛地一惊,骂了句“该死的天气”。煤冻得如石块一样硬,我一仰头,工作帽又被风吹掉了,在空中翻了几个跟头,飘进茫茫的黑暗中。缩缩脖子,裹裹衣服,我抡起铁锹又劈又砍,忙了半天,松了一小块,往下戽。手已冻得不听使唤。由于用力过猛,我打了个趔趄,用锹撑住,吓出一身冷汗。师傅们都在司机室里忙碌,不能让他们觉得我是个废物。好歹熬到进站停车,师傅们赶紧喊我下来。我擤了擤鼻涕,使劲拍了拍冻得僵硬的脸,蹲在炉门边,炉床的热度让冰冷的身体感觉暖和。我伸出手烤,酸溜溜地涨疼,好一会儿才能伸展自如。脱下手套,有斑驳血迹,手心几个血泡磨通了,粘住手套。我咬着牙,轻轻地撕下来,钻心地疼,泪水含在眼里,怕人看见,侧身低头用袖子擦掉。跑车的线路有很多内燃机车,不时传言要转型。我心里盼望着,蒸汽机车是让我们锻炼了解一下。车间还有偏远的线路和固定调车机是蒸汽机车,一位领导意味深长地说:“这帮小子在蒸汽机车上没干几天,没‘蒸’透,得好好‘蒸蒸’!”

我和同学继续到蒸汽机车上班,眼馋地看着师傅们上了干净轻松的内燃车。第二年,我谈恋爱了,开销大,想让收入高一点儿,于是努力表现,终于顶岗司炉。最初,安排我到调机上替请假的职工一个月,这台调机距离单位较远。我拿好饭盒,带着洗漱用品,高高兴兴地去上班。司机和副司机都是四五十岁的老师傅,干了十多年,按他们的话说,闭着眼睛都不会走错:电线杆、道口、小路,早已烂熟于心。晓得我才单干,照顾得多,有点儿危险的活都不让我弄。

第三个班,车开到厂矿专用线,附近是村庄。车停下来。有位扎着灰毛巾的中年妇女,提着盖了布的竹篮和一只编织袋,像爬自家楼梯一样熟练地爬上机车,竹篮在司机旁一墩,也不跟谁打招呼,撸撸袖子,顺手抄起煤堆上的锹,铲煤往编织袋里装,仿佛是自家的田地。“你干嘛?下去!”我吼了她一声。她被惊吓到了,触电般放下锹,脸上挤出巴结人的谄笑。见我板着脸,她求助似地瞅了瞅司机和副司机。他们不说话,狠狠地抽烟。司机瞟了我一眼,眨了眨眼睛,气氛顿时很尴尬。我瞪了司机和副司机一眼,把饭盒往椅子上猛地一丢,又吼一声:“下去!给我滚下去!”司机朝那女人扬扬手,她慢吞吞地倒出编织袋里的煤,不情愿地下了车。我拿起竹篮扔给她,竹篮的盖布掀开了,是荤素搭配的饭菜。司机室里一片沉默,只听见机车漏气的嗤嗤声和远处街道音箱传来的流行歌曲。我瞟了一眼司机和副司机铁青的脸,摇了摇头,反复想着刚才的事,机械地一口一口慢吞吞地吃着饭,嚼不出半点儿味道。司机似乎想到了什么,笑着说了个小荤段子,打破了沉闷的气氛。

▲ 电影《最爱》里的火车

一个多月后,我被安排在一台蒸汽机车上正班。也是冬天,机车故障,晚上被甩在一个车站的偏僻线路上。我靠在炉床边取暖,看着满天的星星,心想好不容易顶岗,指望多挣点钱,如果下岗了,女朋友那里如何交代,以后的工作该怎么办,回老家如何向父母解释,咋这么倒霉。周围是稻田,一片空旷,一座座孤零零的草垛矗立着。月光笼罩的村庄,很安静。断断续续有轰隆隆的火车通过和偶尔几声隐隐约约的狗叫。顶岗后,一个萝卜一个坑,不像当学员时有师傅们照顾。夏天,爬上司机室,潮热的蒸汽和锅炉散发的热浪瞬间笼罩了我,手臂上的汗珠如气泡似的越聚越多,额头上的汗顺着头发往下淌。轮到我烧火,先把一大杯冷开水,咕噜咕噜一口气灌进嘴里,抓铁锹撅屁股埋头烧火,踩开炉门时,散发出的热浪炙烤得脸颊发木。出汗多了,用搭在肩上的毛巾擦汗,反复擦,擦得脸上皮肤红通通的。烧火时,衣服被汗透湿,仿佛从水塘里刚爬上来;瞭望时,被炎炎的烈日和热风烤干。反复循环,衣服上结成了如地图似的白色盐斑。车一停下,我拿着水瓶,四处找开水,躲在阴凉地,喘口气,抓着帽子扇风,暂时远离司机室的“桑拿浴”。下班洗澡后,我累得筋疲力尽,胳膊仿佛不是自己的,躺在公寓床上,从包里翻出本书,字没看几行,困意一阵阵袭来,不停地打着哈欠,努力揉揉眼睛,眼前的字渐渐模糊,眼皮重得无法睁开,握书的手便松开,很快进入梦乡。醒来发现腿和胳膊上鼓起好多小红包,又痒又疼,几只吸得胖乎乎的蚊子贴在蚊帐上,估计是吃得太饱,飞不动了。

冬天,女朋友上午到单身宿舍,想给我一个惊喜。我上班熬了一整夜,脑子空空,浑身发软,脚像踩在棉花上,头发像蓬乱的鸡窝,煤灰满脸,裹着脏兮兮的大棉袄,斜挎着帆布旧包,低头啃着半块馒头,正准备把包送回宿舍拿拖鞋洗澡。猛一抬头,女朋友站在宿舍门口,她穿了件红色的呢子大衣,像团火焰,乌黑的头发盘起来,用俏皮的蝴蝶发卡夹住。我一惊,做梦似的,擦掉嘴边的馒头屑,龇着嘴巴尴尬地笑。女友表情复杂,盯着我上下仔细看了半天,长叹一口气,接过我的包,想笑却笑不出来。她后来拿这个形象揶揄我像流浪汉或乞丐,说要是当时没认出来,说不准还施舍一枚钢镚呢。我沉默半天,苦笑说:“远看像个要饭的,近看像个收破烂的,仔细一看才知道是机务段的!”

我动手能力弱,有时烧火顶不上汽,司机不得不放慢车速,工作帽斜戴在头上,手搭大闸把,猛抽烟,板着脸鄙视地瞥我,叹气骂:“搁(这)是现在,换着以前,烧不上汽,大脚早踹屁股上了。”又多干了近一年,白的水汽,黑的煤烟,蒸汽机车在钢轨上穿梭,我在那些熟悉的油煤味里钻进钻出。块煤、粉煤,甩进炉床燃烧,一双手套磨破,换一双新的,一件背心沤烂了,穿另一件,在一旧一新的替换中,我的手上长满厚茧,臂膀更加结实。手拽汽把远了,浓烟滚滚远了,我和蒸汽机车的老师傅们,转型换上内燃机车,结束了蒸汽机车生涯。

文章编辑:张滢莹 ;新媒体编辑:郑周明

配图:摄图网、电影剧照

原标题:《在月升月落的大幕里,一位火车司机讲述穿越故乡大地之旅|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司