- +1

“我能尝到核裂变的味道,感觉有点儿像铅”

诺兰导演的电影《奥本海默》仍在热映中。关于原子弹的威慑力和道义层面的讨论,在近日出版的新书《地狱的熔炉:冲绳岛战役》中也有涉及。炼狱一般的冲绳岛战役结束后,1945年7月26日晚,杜鲁门签发了要求日本投降的最后通牒《波茨坦公告》。日本政府7月28日通过东京广播电台宣布日本会继续战斗。据这本书的作者、英国白金汉大学军事史教授索尔·大卫在书中引用的杜鲁门原话,他并没有后悔自己当初使用原子弹的决定,而原子弹爆炸的亲历者又遭受了什么,这两章内容都有详实的叙述。澎湃新闻经出版社授权摘发。

天哪,我们都干了些什么!

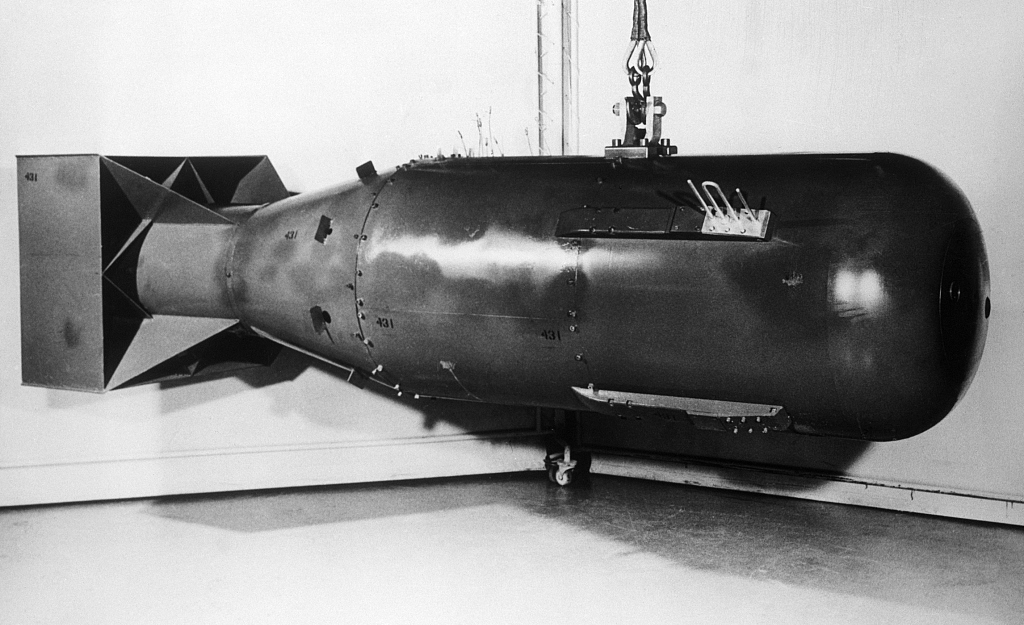

1945年8月6日凌晨2:45,一架经过改装、绰号“艾诺拉·盖(Enola Gay)”的B-29超级空中堡垒轰炸机从北马里亚纳群岛的天宁岛起飞,向广岛飞去。广岛位于日本本州岛,是一座拥有24.5万居民的城市。轰炸机的机长、30岁的保罗·蒂贝茨(Paul Tibbets)上校是第五〇九混编大队的指挥官。他以母亲的名字为自己的座机命名。除了机长蒂贝茨,飞机上还有7名机组人员和一颗代号“小男孩”的原子弹。“小男孩”是一颗铀-235弹,使用枪式构型,长度10英尺,直径28英寸,重量接近4.5吨。

由于担心轰炸机在起飞时坠毁引爆原子弹、炸毁半个天宁岛,武器专家威廉·S.帕森斯(William S.‘Deak’Parsons,绰号“迪克”)上校一直等到飞机升空后才开始给“小男孩”安装引爆装置。起飞后四个小时,帕森斯完成安装引爆装置的工作后,蒂贝茨用飞机的内部通话系统宣布:“一切就绪,我们马上就要投掷第一颗原子弹了。”

早上7:00前后,日军雷达探测到,艾诺拉·盖号与另外2架搭载摄像机和科研仪器的观察飞机一同向本州岛飞去。广岛及周边地区拉响防空警报,但由于空中只出现1架美军气象飞机,广岛的市民认为危险已经解除,便继续忙各自的事情。

1945年8月6日,日本,原子弹在广岛爆炸后升起的蘑菇云。

负责投弹和观察的那3架B-29轰炸机接近广岛后,日本的广播电台再次发出防空警报,要求市民进入掩体避难。许多市民都没把警报当回事。早上8:09,广岛上空能见度极佳,艾诺拉·盖号的机组人员可以清楚地看到3.1万英尺下方的市区。飞机朝着预定目标飞去,预定目标是一座丁字形桥梁,位于广岛市中心,坐落在本川与元安川的交汇处。早上8:15,投弹手托马斯·费尔比(Thomas Ferebee)少校投下了“小男孩”。

由于突然失去原子弹的重量,艾诺拉·盖号的机头剧烈抬升,而蒂贝茨则操纵飞机“拐了一个大弯”,准备逃离核爆现场。“小男孩”会在离开机舱后的第四十三秒坠落到距离地面1900英尺的预定引爆高度。投弹前,蒂贝茨请求操控机尾机枪塔的技术士官鲍勃·卡伦(Bob Caron)把原子弹爆炸时的景象描述给其他机组成员。“那一幕实在令人叹为观止。”卡伦回忆道。一朵巨大的蘑菇云从广岛市区腾空而起,外层是白色,内侧是紫黑色,中间是火红色的。飞机远离爆点后,卡伦不但能看到蘑菇云,还能俯瞰广岛全貌,发现整个市区笼罩在一片“低矮的、冒泡的”、像糖浆一样的乌云下面,而这团“乌云不断扩散、升高,笼罩着郊区的丘陵”。一道道火焰从“这团乌云的不同地方”蹿了出来。卡伦回忆道,就在此时,“蒂贝茨调转机头,让所有机组人员都能一睹核爆的场面”。

蒂贝茨回忆道,“爆炸产生了一朵可怕的蘑菇云……令人毛骨悚然,高度也让人难以置信”。一时间,所有机组成员都哑口无言,“然后,每个人都在说话”。副驾驶罗伯特·刘易斯(Robert Lewis)上尉一边捶打蒂贝茨的肩膀,一边大叫:“快看!快看!快看!”

费尔比想知道核辐射是否会让所有机组人员“失去生育能力”,刘易斯则说他能“尝到核裂变的味道”,感觉有点儿像“铅”。

负责记录飞行日志的刘易斯草草地写道:

就算活到一百岁,我也永远不会忘记这几分钟。尽管飞机上所有人都已经知道爆炸会十分猛烈,但我们还是目瞪口呆。说真的,我当时不知道该说什么,或许我可能会说:天哪,我们都干了些什么!

领航员“荷兰人”西奥多拉·范·柯克(Theodore van Kirk)上尉的心情估计与成千上万美国士兵听到这个消息后的想法一样:

感谢上帝,战争结束了,我再也不会被人当靶子了。我能回家了。

中村初代(Hatsuyo Nakamura)是个寡妇,丈夫去世前是个裁缝。8月6日那天早上,她正站在厨房的窗前,看着邻居拆除自家房屋以形成一条防空隔火通道。突然,她眼前出现了一道刺眼的白光。她首先想到的是孩子的安危,但刚迈出一步就被冲击波掀到空中,随着气浪飞进隔壁的房间,飞过凸起的床铺,紧随她身后的则是各种房屋碎片。木屑和砖瓦碎片落在她身旁。她刚从瓦砾堆中脱身,就听到5岁的小女儿美也子(Myeko)的哭喊:“妈妈,救救我!”

就在她拼命抢救齐胸埋在瓦砾下的小女儿时,瓦砾下方又传来呼救的声音:“救命!救命!”

“俊雄(Toshio)!八重子(Yaeko)!”她大喊10岁儿子和8岁大女儿的名字,但几乎听不到他们的回应。

她离开部分身体埋在瓦砾下但仍可以呼吸的美也子,拼命地挖掘掩埋其他两个孩子的瓦砾。俊雄的脑袋刚一露出来,她就一把抓住脑袋,把他拽出来。俊雄告诉她,他被抛出3米多远,落到了房间另一边的大妹妹身上。中村太太继续向下挖掘,一看到八重子,就拉了一下她的胳膊。

“好疼啊!”八重子叫道。

“别管疼不疼了,没时间了。”中村太太一边说着,一边用尽全身的力气把女儿从废墟中拉了出来。最后,她把美也子救了出来。三个孩子身上很脏,还都受了点儿皮外伤,但没有其他大碍。

1945年8月6日,日本,航拍广岛城区被轰炸后的情况。

中村太太把孩子们带到街上;虽然那天很热,但她还是返回已经变成废墟的家里,给孩子找了几套衣服,还拿上几顶填充棉絮的防空头盔。美也子不停地问:“为什么天早早地黑了?为什么房子塌了?发生了什么?”

中村太太四处张望,发现附近的房子全都塌了。那个为了大家的安全自愿拆除自家房屋的邻居躺倒在地,当场死亡。

在广岛市的红十字医院,25岁的外科医生佐佐木辉文(Terufumi Sasaki)正拿着血样,沿着医院的走廊行走,突然窗外出现了一道刺眼的白光,吓得他赶紧跪下。“佐佐木,勇敢点!”他对自己说。

片刻过后,原子弹爆炸击中了整个医院;佐佐木的眼镜不见了,手中装有血样的试管也摔得粉碎。他跑向主治医师的办公室,发现外科主任被碎玻璃击中,伤势严重。一份描述这样写道:

医院陷入惊慌失措之中,沉重的隔断、天花板倒塌掉落砸在病人身上;病床被炸翻了;窗户的碎玻璃四处飞溅伤人;墙壁、地面血迹斑斑;地上到处都是七零八落的医疗器械;许多病人吓得尖叫,四处乱跑;更多的病人倒地身亡。

佐佐木是唯一一个没有受伤的医生。他收集绷带开始为不幸受伤的人包扎伤口。与此同时,在医院外面,“严重受伤和濒临死亡的市民步履蹒跚,向红十字医院走来”;最初前来就诊的只是三三两两的人,犹如涓涓细流,但到天黑时,已经有1万人像洪流一样涌进医院。

一名年轻女子听到飞机的声音,抬头看到眼前有一道“巨大的闪光”。她立即向前扑倒,想要护住脸,结果被震昏。在恢复意识后,她发现与自己同行的朋友全都不见了。她们“要么被炸得粉身碎骨,要么被烧得尸骨无存”。这名女子回忆道:“除了贴身的内衣,我全身的衣服一点儿都没剩下。我的皮肤刚刚剥落,挂在身上……我忍受不了剧烈的高温,一头扎进附近的河流,也就是那条穿城而过的小河。我所有的朋友都在河里。”

19岁的士兵纪藤初(Hajimi Kito)当时能听到许多声音,尤其是小孩子向他跑来的声音。他后来回忆道:

我记得最清楚的是,所有人都在喊着要水。要水喝的人实在是太多了,哪怕只给一小部分人喝水也做不到。我们完全做不到。很多人都死了。我们必须把尸体搬走烧掉,无论怎样总要把他们火化掉,因为他们现在只是尸体而已。

当原子弹在2英里以外爆炸时,在郊区,卫理公会(Methodist Church)的牧师谷本清(Kiyoshi Tanimoto)正站在一个好心人的家门口卸下手推车上的物品。他看到一道巨大的闪光从东向西、从市区照到郊区的丘陵。他被甩到花园里两个大石头中间,然后马上就感受到扑面而来的冲击波,接着是房子摧毁后崩落的碎木和瓦片。尽管烟尘蔽日,几乎目不能视,但他还是跑到街上,看到一队士兵从地下掩体里钻出来。“这样的防空洞成千上万,日本人似乎准备躲在防空洞里抵抗入侵,一命抵一命,绝不放弃一个山头。”照理说,地下掩体应该足以保护躲在里面的士兵,但他们的头上、胸口、后背全都鲜血直流。他们个个晕头转向。当天晚上,谷本在给幸存者喂水时,一个人对他说:“我妹妹埋在房子下面,我没能把她救出来,因为我不得不照顾眼睛受重伤的母亲,我家的房子很快就着火了,我们差点儿就没逃出来。唉,我的家没了,家人也没了。”但是,他对谷本说,他仍然决心献出自己所有的一切,只要“能为祖国”赢得战争的胜利。

1945年,日本广岛,原子弹爆炸之后的幸存者,他们受了严重的辐射。

第二天早上,谷本牧师帮助过的许多人都伤重而亡。虽然他们全都痛苦不堪,但没有一个人哭喊。“他们咬紧牙关忍受痛苦,”谷本写道,“没有一声怨言,最终在沉默中死去。所有这一切都是为了祖国!”

20岁的高藏信子(Akiko Takakur)也许是最不可能幸存的幸存者。她当时正在距离爆炸中心只有300米的广岛银行上班,背部严重划伤。她踉踉跄跄走到银行外边,发现街道变成了废墟,地上全都是尸体。她回忆道:“遗体的指尖着火,火焰渐渐蔓延开来,吞没了整个身体……我震惊地看到手指和身体能像那样着火,能被火焰烧得如此扭曲变形。”爆炸产生的热浪,令信子难以呼吸。“也许是大火消耗了所有的氧气,”她猜测道,“我也不是很清楚。到处都是浓烟,熏得我睁不开眼。”

“小男孩”爆炸的威力相当于2万吨TNT,完全摧毁了这个城市超过4平方英里的区域。建筑损毁率达到70%。爆炸和随之而来的大火导致大约8万人丧生,其中有四分之一是军人。美军B-24轰炸机“孤寂淑女”的6名机组人员也在爆炸中丧生。7月28日,“孤寂淑女”在前往广岛附近的吴港轰炸日本海军榛名号战列舰时被高射炮击中,机组人员跳伞逃生并被俘虏,被关押在设在广岛的中国地方(Chugoku)宪兵司令部。大多数机组人员仍然关押在宪兵司令部,并全都在大火中丧生。唯一的例外是21岁的机长,他在数天前被押送到东京的审讯中心,因此躲过一劫。

哈里·杜鲁门总统搭乘奥古斯塔号巡洋舰回国,在横穿大西洋第4天的午饭时收到一条信息:

华盛顿时间8月5日晚上7:15,大炸弹在广岛爆炸。初步报告显示,行动大获成功,效果甚至超过此前的试爆。

杜鲁门高兴得跳了起来,大叫道:“这是最伟大的历史事件。我们该回家了。”

1960年12月6日,在第二次世界大战中投放到广岛的原子弹“小男孩”的照片首次曝光。

不到几分钟,奥古斯塔号的无线电接收器收到来自华盛顿有关原子弹的新闻公告和杜鲁门在离开柏林前授权发表的新闻声明。总统的新闻声明宣布:“16个小时前,一架美国战机在广岛投下了一颗炸弹,彻底破坏了这座城市的军工生产能力。这枚炸弹爆炸的威力超过2万吨TNT,相当于战争史上威力最大的炸弹——英国‘大满贯炸弹’——的2000多倍。日本人空袭珍珠港挑起战争。现在,他们已经为自己的罪行付出了数倍的代价。”接着,公告又指出:

这是有史以来人类有组织的科研活动取得的最伟大成就。研发过程在高度压力下顺利完成。

现在,我们已经准备更迅速、更彻底地摧毁所有日本城市设在地面上的生产设施。我们将会摧毁他们的码头、工厂和通信设施。毫无疑问,我们将会彻底摧毁日本继续战争的能力。

7月26日在波茨坦发布的最后通牒,旨在使日本民众免于彻底毁灭。日本的领导人断然拒绝最后通牒。如果他们现在不接受我们的条件,那么一场在地球上前所未有的毁灭之雨就会从天而降。空袭结束后,大量的海上、陆地作战力量将会发起进攻;虽然日本人还不曾见识过他们的数量,但早已领教过他们的作战能力。

广岛的原子弹爆炸后,由于东京当局仍然没有宣布投降,斯帕茨上将接到按照计划继续行动的命令。这意味着,在准备工作完成后立即向日本投掷第二颗原子弹;即便苏联在8月8日向日本宣战,计划也不会改变。一天后,由查尔斯·W.斯威尼(Charles W. Sweeney)少校担任机长的博克斯卡(Bockscar)号B-29超级空中堡垒轰炸机向九州岛的长崎市投下了第二颗原子弹“胖子”。这是一枚结构比“小男孩”更加复杂、重量接近5吨的钚弹。第二颗原子弹的首选目标是小仓市,但由于8月9日那天小仓市上空乌云密布,斯威尼驾机在市区上空来回飞行了3次,也没能找到合适的投弹时机,只好把目标改为长崎。“胖子”在距离地面1800英尺的高度爆炸,爆炸中心紧靠三菱兵工厂北侧,爆炸的威力估计相当于2.2万吨TNT。

与广岛不同,长崎的原子弹爆炸后没有引起大火;再加上长崎多山的地形限制了爆炸的威力,被毁城区的总面积也比广岛小一些。然而,长崎核爆还是造成了4万人当场死亡,还有大约4万人受伤。在之后的数月内,还有大量的长崎市民因为烧伤、辐射病以及其他各类核爆引起的伤病而死亡。幸运的幸存者包括英国皇家空军第二四二中队的三等兵比尔·富兰克林(Bill Franklin)。他在1942年被日军俘获,当时正在位于长崎以南、距离市区三四英里的一处船坞干活。他回忆道:

监工的手表显示,时间大约为上午10:50,几名学生把我们的注意力引向一个遥远的物体,在我们那片蓝天的范围内清晰可见。它似乎悬挂在降落伞上。片刻之后,我们都被一道刺眼的白光所淹没,亮度超过上千个升起的太阳。

白光消失后,远处并没有传来响亮的爆炸声。实际上,有一段时间完全静默,只能听到敲锣的声音。我与台阶的距离有900英尺,中间隔着许多障碍物,比如成堆的废弃物、立杆、龙骨墩以及遍地的废金属。我们一群人撒腿就跑,每个人都只想着逃命,生怕沉箱四分五裂,海水奔涌而来把我们卷入海底。我抬头看到夹在混凝土墙之间的那不怎么结实的五层墙壁渐渐地膨胀,然后突然炸裂。建筑的整个侧面看着像一个巨大的蜂巢。

在被守卫押送返回战俘营的路上,富兰克林遇到一群又一群惊慌失措的平民,他们“挤作一团相互踩踏”,只想着逃得越远越好。这时,在长崎的上空,“爆炸产生的烟尘、气体已经形成一朵蘑菇云”,看起来“仿佛一把打开的雨伞”。富兰克林准确地猜到这是一种新型炸弹,心里既感到满足,又如释重负。他写道:

我们挨了三年半的打,现在终于等到报仇雪恨的时刻。这算是为我们众多死于饥饿和虐待的战友报了仇。现在,毫无疑问,战争即将结束。

8月10日上午7:33,一则广播消息预示着战争即将结束:东京广播电台宣布,日本政府“遵循天皇陛下(裕仁天皇)实现全面和平的圣意”,“愿意接受中、美、英三国1945年7月26日在波茨坦发表的宣言中列出的条件……该宣言不能损害任何天皇作为主权统治者的特权要求”。换言之,只要裕仁能保住皇位,日本政府就愿意投降。

杜鲁门召集海军上将莱希和主要政治顾问,征求他们的意见。莱希和战争部部长亨利·史汀生认为,应当允许裕仁保留皇位,天皇的存在将会消除死硬分子不顾一切的抵抗。国务卿吉米·伯恩斯“不太确定”美国是否可以接受非无条件投降,并指出只有美国才有资格提条件。海军部部长詹姆斯·福里斯特尔提出了一项折中方案:原则上接受日方的提议,但前提是每一项投降条款都必须详细讲明,并完全符合《波茨坦公告》的要求。实际上,裕仁天皇只要在无条件投降书上签字,就可以保住皇位。

福里斯特尔的提议得到了杜鲁门的支持。英国新任首相克莱门特·艾德礼(Clement Attlee)和新任外交大臣欧内斯特·贝文(Ernest Bevin)对美国政府的提议做了少许修订,指出“裕仁天皇应当向日本政府和大本营授权,以确保日方在能够满足《波茨坦公告》各项条款的投降书上签字”。此后,该声明如期在8月11日通过瑞士转达至东京。

两天过去了,日方一直都没有给出任何答复。到8月14日,东京方面终于通过瑞士派驻华盛顿的代办转达了回应:裕仁天皇已经“下诏,表示日方愿意接受《波茨坦公告》的条款”。此外,天皇还“愿意授权”政府和军队高层以确保他们“在投降书上签字”,承诺遵守《波茨坦公告》的规定,并命令所有武装部队“停止作战行动,缴械投降”。

1945年9月2日,日本无条件投降签字仪式在美国战列舰“密苏里”号上举行。 日本外务大臣重光葵签字。

日本投降了,第二次世界大战就此画上句号。在胜利的时刻,杜鲁门想到了罗斯福,写道:

他没能活到见证这胜利的时刻。他一定会因为我们兑现了他在1941年12月我们的国家被拖入战争时做出的承诺而感到欣慰。我拿起电话,拨通罗斯福夫人的号码。我告诉她,在这个庆祝胜利的时刻,我真希望向人民宣布这个好消息的人不是我,而是罗斯福总统。

我们能活着回家了!

时至今日,哈里·杜鲁门对日本使用原子弹的这一决定仍然极具争议。这也成为美国总统引发道德争论最多的问题之一。有些人问道:既然日本无论如何都即将投降,那有必要杀死那么多的非战斗人员吗?难道对日本使用原子弹是为了打响冷战第一枪以警告斯大林吗?美国会对欧洲的敌国如德国使用原子弹吗?或者,对日本使用原子弹的决定掺杂了某种种族主义倾向吗?

海军上将莱希虽然在广岛投放原子弹之前没有提出反对意见,但后来写道,“使用这种野蛮的武器”不会对战争进程产生任何影响,因为“我们的海上封锁很有效,常规武器的轰炸也很成功”,日本“败局已定,早就准备投降了”。接着,他又写道,作为第一个使用原子弹的国家,“我们的道德标准已经沦落到黑暗时代蛮族的水平”。这简直是一派胡言。美国陆军航空部队使用燃烧弹轰炸日本城市所造成的平民伤亡,远高于原子弹造成的伤亡,但莱希却并未对此做法提出异议。此外,谁也不能保证,在使用原子弹之前,日本已经愿意按照盟军提出的条件签署和平协议。即便是急于结束战争的日本外务省大臣东乡茂德(Shigenori Tōgō)也在战后承认,1945年夏季,日本没有人愿意考虑“无条件投降”。他指出:“我们最关注的问题是,应当采取什么样的举措才能获得合适的和平条件;换言之,就是我们如何才能通过谈判实现和平。”既然盟军绝不会与日本政府谈条件,那么如果美国没有对日本使用原子弹,战争就一定会持续下去。即便在原子弹爆炸后,以陆军大臣阿南惟几、陆军参谋总长梅津美治郎、军令部总长丰田副武为代表的军方高层也全都拒绝投降。东乡回忆道:

军方硬要说日本没有战败,军队还可以再战,他们要打一场最后的决战,否则不想结束战争。我拿他们一点儿办法都没有。我能理解他们的感受,他们很有把握让美军在登陆后遭到迎头痛击;只要还认为军队可以与美军一战,甚至有可能把美军部队彻底击退,他们就不愿放弃一切备战工作、不愿屈膝求和。

主和派赢得了胜利。一定程度上这是因为东乡获得了大多数内阁成员的支持,但更重要的是,裕仁天皇在原子弹爆炸后终于认识到,继续抵抗只有死路一条。然而即便如此,主和派也只是险胜。东乡写道:

从(8月)12日开始,陆军的青年军官就变得越来越躁动不安,有消息传出有人准备发动政变,保护天皇陛下……从12日到13日晚,种种迹象表明,军队有异动。直到14日前后,情况也仍然十分危急。但幸运的是,没有发生任何严重的事件……如果真的发生政变,那么和谈就肯定彻底告吹。

东乡在1949年给出的这些证词几乎毫无疑问地表明,如果美国没有使用原子弹,日本肯定会继续战斗。

杜鲁门本人从来都没怀疑过自己是不是做出了错误的决定。他在1963年写道:“我知道我在做什么,当时我停止了一场战争。如果没有使用原子弹,战争将会杀死双方50万年轻人。我一点儿都不后悔;在相同的情况下,我还是会做出同样的决定。”

实际上,授权使用原子弹时,杜鲁门已经充分考虑了政治、军事、科学各领域所有高级顾问的意见。战争部部长史汀生给出了最有说服力的论据。他在1947年这样写道:

7月28日,日本首相铃木贯太郎拒绝最后通牒《波茨坦公告》,宣称公告“不值得公之于众”。既然日方拒绝的态度如此坚决,我们也就只能用实际行动证明,最后通牒绝非空谈……

广岛在8月6日被轰炸,长崎在8月9日被轰炸。这两座城市都是日本战争机器的重要组成部分。前者是日本陆军的中心,而后者则是重要的海军基地、工业中心。广岛不仅是日本南部守军的司令部所在地,同时也是重要的军需物资储备处、部队集结地。长崎既是重要的海港,又拥有数座极其重要的军工厂……

如果战争一直持续到原定11月1日发起的登陆作战,那么在此期间,与次数十分有限的原子弹轰炸相比,派出大量B-29轰炸机用燃烧弹轰炸日本城市的做法肯定会造成更严重的生命及财产损失。此外,原子弹不仅是一种破坏力巨大的杀伤性武器,更是一种能够在心理上震慑敌人的武器。1945年3月,我们的航空兵对东京地区发起了第一次大规模的燃烧弹空袭。这次空袭对城市的破坏和对平民造成的伤亡,都超过了广岛核爆……之后,我们又发动了类似的空袭,把日本的大片城市地区烧成了一片废墟,但日本人却仍然继续战斗。8月6日,一架B-29轰炸机在广岛投下了一颗原子弹。三天后,另一架B-29在长崎投下了另一颗原子弹。紧接着,战争就结束了……正如卡尔·康普顿博士所言,“迫使日本投降的并不是那一两颗原子弹;真正有效的是,日本人体会到了原子弹对城市造成的实际影响,再加上他们害怕有更多的原子弹从天而降”。

史汀生确信,原子弹起到了应有的作用。他写道:“日本国内的主和派得以转到投降的路线,天皇也动用全部的威望以支持和平。当天皇下诏投降时,反对投降的极少数危险的狂热分子被控制住了,日本人彻底屈服了;因此,占领日本和解除日军武装的艰巨工作出乎意料地顺利完成。”史汀生的主要目标是,“在取得战争胜利的同时,尽可能地减少军人的伤亡”。考虑到可供他和同僚选择的其他方案,史汀生坚信,“无论何人,只要他处在我们的位置上,肩负着与我们相同的责任,同时手中又握有这样一种能够结束战争并减少伤亡的武器,那他就肯定会使用这种武器,否则就无法面对自己的同胞”。

温斯顿·丘吉尔赞同史汀生的观点。丘吉尔后来写道:

最终决定……主要取决于掌握原子弹的杜鲁门总统,但我过去从未怀疑,以后也永远不会怀疑,杜鲁门总统做出了正确的决定。一个仍然存在但只能在事后评判的历史事实是,是否应当使用原子弹来迫使日本投降的决定从来都不是一个有争议的问题。所有的决策者都自发地得出一致的、显而易见的结论;我也从来没有听到任何建议我们不应该那么做的声音。

一个促使杜鲁门做出决定但往往被忽视的关键因素是,日本人在硫黄岛和(尤其是)冲绳岛的狂热抵抗,更不要提严重的平民伤亡,对杜鲁门总统及其顾问产生了影响。但丘吉尔倒是承认这一点。白宫地图室的值班军官乔治·埃尔西中校很好地总结了杜鲁门的困境:

在太平洋战场,我们不幸地损失了大量的士兵、水兵、陆战队员和航空兵。我们已经在硫黄岛和冲绳岛遭到了激烈的抵抗,深知日本人肯定会疯狂地守卫本土。我们已经见识过神风特攻作战的后果。我们正在为预定在秋季开始的日本本土登陆作战做准备,而陆军和海军的伤亡估计都令人心碎。不单是我们美国人会伤亡惨重,日本人同样也会尸横遍野……所以,尽管原子弹是一种可怕的武器,但如果战争继续蔓延到日本本土,那么跟攻占日本本土的伤亡相比,我们对日本投掷两颗原子弹所造成的伤亡简直就是九牛一毛。

不光是杜鲁门的顾问和盟友一致认为使用原子弹是正确的决定,还有那些负责投掷原子弹的航空兵以及一旦进攻日本本土就有可能阵亡的士兵,他们也持有相同的看法。艾诺拉·盖号的机长蒂贝茨上校在2007年去世,享年92岁。他一直坚称,他从来都没有因投掷原子弹而感到后悔。2000年,他在接受电台采访时说道:

我当时就想:“哎呀,要是成功了,我们就能让日本人认识到继续抵抗不过是徒劳,因为我们能对他们使用威力如此强大的武器。而他们却没办法应对原子弹的威胁。”看到原子弹爆炸的景象后,我更加确信,日本肯定会退出战争。

蒂贝茨的机组成员也持有相同的看法。雅各布·贝塞尔(Jacob Beser)中尉是陆军航空部队的雷达专家,同时也是唯一一个(先后搭乘艾诺拉·盖号和博克斯卡号)参加了两次原子弹投掷任务的人。1985年,在被问及是否愿意再一次执行相同的作战任务时,他回答道:

在相同的历史背景下,面对相同的条件,我的答案是,我会再次执行相同的任务……我们集结了300万兵力进攻日本本土。日本方面也有大约300万兵力严阵以待,守卫本土。双方的总伤亡有可能超过100万人。原子弹避免了这样一场惨剧。如果把史料中那两座城市的最大伤亡数字加起来,总共有30万人死亡……我很抱歉地说,跟牺牲100万人的生命相比,这样做是值得的。

艾诺拉·盖号的领航员“荷兰人”范·柯克上尉同样也认为投放原子弹“从长远角度来看拯救了许多生命”,尤其是“日本人的生命”,但他在某种程度上也表示有些后悔。2005年,他在接受采访时说:

这真是草菅人命,这么多人就这样死了。我们投掷了第一颗原子弹,我希望以后再也不会使用原子弹了。我期望我们能永远吸取教训。但我不确定我们是否记住了这一教训。

《地狱的熔炉:冲绳岛战役》

对于那些在冲绳岛战役的腥风血雨下幸存下来、再也不想重复这噩梦般经历的老兵来说,几乎没有人像柯克上尉那样感到良心不安。第五陆战团二营E连的吉姆·约翰斯顿下士写道:

在我看来,如果一个国家不得不参战并把年轻人派到遥远的鬼地方去送死,那么任何可以减少伤亡的办法就都是可行的……

日本人本来的想法是,无论我们从何处发起进攻,他们都要尽可能让我们付出最高的代价以换取对他们来说更好的和平条件——原子弹把他们的如意算盘炸得稀巴烂……我恨不得把冲绳岛炸沉,让那帮狗娘养的日军全都葬身海底。我肯定会毫不犹豫地用同样的办法对付日本本土。

在战争即将结束之际,在这个人类即将跨入原子时代的时刻,成千上万年轻优秀的美国军人战死沙场。如果能用不同的方式来处理战事,那么许多忠诚奉献的美国年轻人就可以返回祖国与家人团聚,也就不会令美国军人长眠于这块东方土地上的众多角落了。

听到原子弹摧毁广岛市的消息时,布鲁斯·沃特金斯中尉仍然身在冲绳岛,当时正在“排队打饭”。他回忆道:“我们全都对这消息嗤之以鼻,因为我们对原子弹根本就没有概念。然而,渐渐地,随着越来越多的消息传来,我们开始充满希望。”当日本投降的消息传来后,我们感到很兴奋,又觉得难以置信。

对于那些在冲绳岛上奋战三个月、失去无数战友的美军士兵来说,日本投降的消息的确听起来不像真的。沃特金斯写道:

我们的希望经常破灭,以至于用了好几天才消化事件造成的冲击。轻松的心情慢慢涌入我们的全身,我们开始大胆地想回家的事。进攻日本的计划在我们心中引起的恐惧也渐渐消失。

一等兵尤金·斯莱奇同样也有“一种难以描述的解脱感”,但同时也感到了一丝忧伤。他写道:

我们都认为,日本人到死也不会投降。许多人不相信日本投降的消息。我们呆呆地坐在那里,一言不发,想着死去的战友。有那么多的人战死,有那么多的人因伤致残。有那么多光明的未来变成了过去的灰烬。有那么多的梦想丧失在把我们吞噬的疯狂之中。除了寥寥的几声欢呼,我们这些险些坠入深渊的幸存者坐在那里目光呆滞、哑口无言,试图思考着没有战争的世界将会变成什么样子。

当听说广岛原子弹爆炸的消息时,迫击炮手唐·登克尔正跟随第三八二步兵团L连前往菲律宾群岛的民都洛岛(Mindoro Island)。他回忆道:

可想而知,L连久经沙场的老兵一点儿也不同情日本人,全都认为我们应该“用原子弹狠狠地轰炸”日本;如果他们不投降,就让他们彻底消失。

L连的老兵认为,投掷在长崎的第二颗原子弹是“大救星,因为谁能知道我们当中有多少人会在登陆日本本土的战斗中有去无回呢”?然而,他们在听闻日本投降的消息时,跟冲绳岛上的美军士兵一样产生了复杂的情绪。登克尔回忆道:

我们盼望这一天已经很久了,但出人意料的是,庆祝活动竟然如此平淡无奇。我们这些老兵没有一个人鸣枪庆祝,反倒是那些一直都待在后方的部队不断地鸣枪。我们这些在前线作战的人深知自己是多么幸运。我和其他人都想起了那些战死的或身受重伤的战友。

然而,“杰普”卡雷尔少尉的脑子里只有一个念头:“我们能活着回家了!”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司