- +1

作家向生活敞开,才有可能在真正意义上关注众生

创作长篇小说《流俗地》之前,马来西亚华语作家黎紫书一直怀揣着对故土的复杂情感。在她生活的马来西亚,中文的生存处境和发展空间逐渐紧缩,作为一个对汉语写作充满热情的写作者来说,这样的创作环境无疑是逼仄的。

近期,黎紫书作品分享会多地举行,她表示,“我从来没有要求自己必须要写马华题材,只要我觉得现在这个人生阶段,我接触到的,真正能启发我,我思考最多的是什么,我就写什么。”分享会上的作家、评论家又如何谈论她的写作?

创作长篇小说《流俗地》之前,马来西亚华语作家黎紫书一直怀揣着对故土的复杂情感。在她生活的马来西亚,中文的生存处境和发展空间逐渐紧缩,作为一个对汉语写作充满热情的写作者来说,这样的创作环境无疑是逼仄的。为了寻求更广博、更自由的文化生态,同样也是为了寻觅更加不设限的自我,黎紫书踏上了离开故乡的道路,她以游子的身份不断回望着怡保小城,最终以盲女银霞的视角,在《流俗地》中重构自己眼中那片土地上的“温柔的光”。

在小说里,主人公银霞本身看不见,却又遇到一个名字里有光的人,以作家毛尖在近期于上海思南文学之家举行的“华语书写的另一个传统——黎紫书作品分享会”上的说法,这是太温暖,也太美好的一个情节设计,“这使得银霞这些年受到的伤害都能被补偿。爱情需要一点童话意味的元素。”

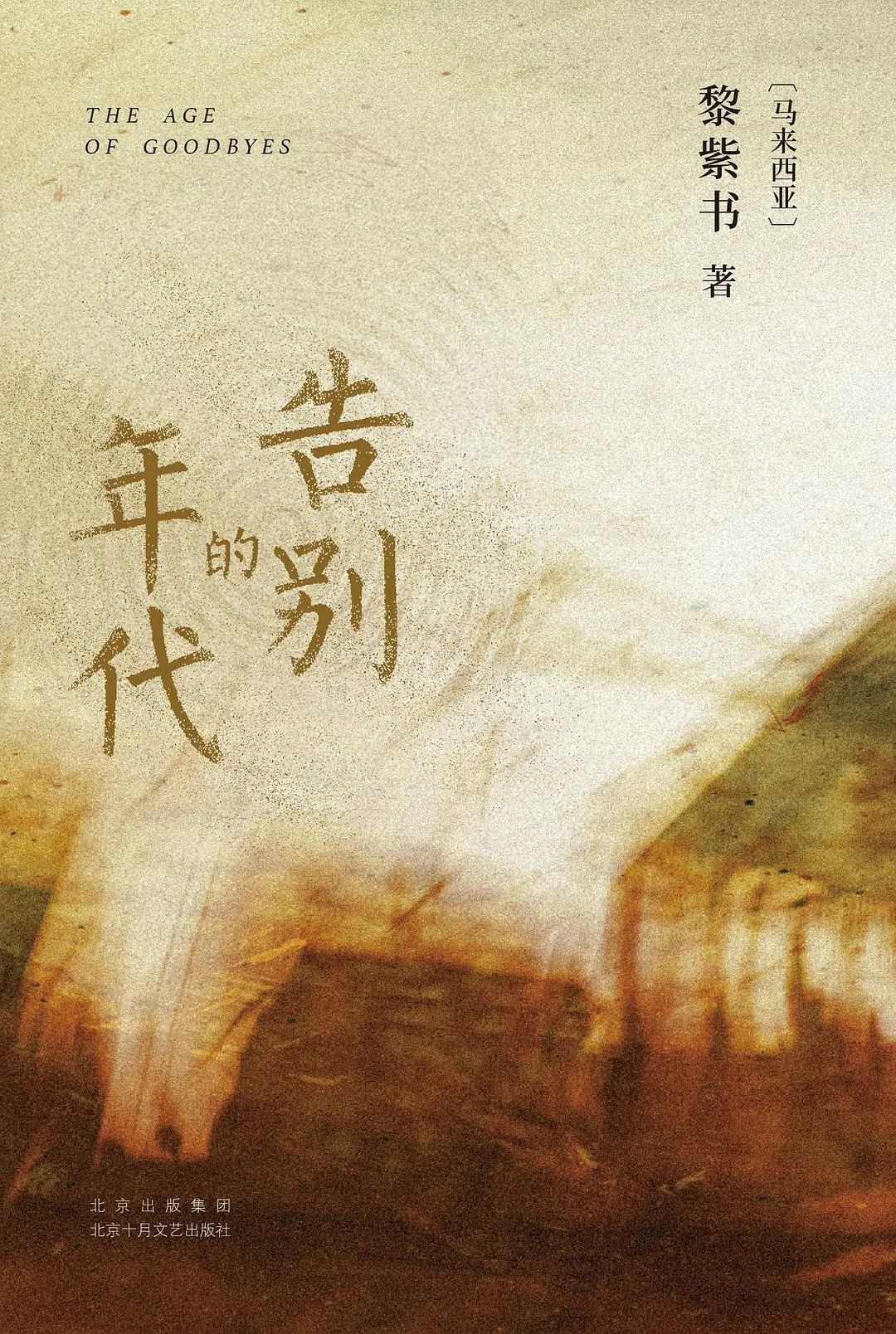

黎紫书《流俗地》

黎紫书坦言,顾有光这个角色,其实有很多读者不喜欢。“甚至有读者说,银霞嫁给这样的老头子,实在是恶心。我替顾有光感到伤心。对于银霞来说,顾有光的存在是一个声音的存在,是一个温度的存在,是她在人生中唯一可以把不堪往事说出来的那个人。对她来说,年龄有什么问题?她的眼睛看不到,她不会觉得这是一个问题。这是我们在把视觉上的成见加在银霞身上。还有读者认为,银霞配不上顾有光。我觉得,我们用爱情的名义去审视两个人相不相配,是很庸俗、很低级的。在银霞和顾老师心中,配不配这个问题根本就没有存在过。虽然我们明眼人眼中有这么多的想法和批评,但在小说中,细辉在开车时接到电话,听到银霞要嫁给顾老师,他的整个世界都安静下来了。”

分别于北京、南京举行的黎紫书作品分享会现场

体现在《流俗地》里,重要的是如作家徐则臣在日前于北京SKP RENDEZVOUS书店举办的“此时此地,温柔的光——黎紫书作品分享会”上所说,黎紫书沉下来关照日常生活的细节。以徐则臣的阅读,十年前的黎紫书的文字里有很强烈的时代超越性和先锋感,而如今的这部小说则全然没有从前的曲高和寡。“虽然我和乔叶与黎紫书不在一个场域里写作,我们的文化背景和写作题材也大有差别,但是我们到一定阶段所需要面对的抽象的难度和写作的困境是一样的。”他由此认为,作家要敞开自己,向人间、大地、生活敞开,向历史和文化敞开,那些表面上琐碎的,甚至形而下的问题,的确构成了生活的绝大部分,而小说家必须为这些问题发言。也只有把自己的姿态往下降,开始踩到大地上,作家们才会有关注日常生活的写作,也才有可能跟读者产生共鸣。

进而言之,作家真正向生活敞开,才有可能在真正意义上关注众生,并写好群像。毛尖感慨,这是一个告别群像的年代,“写群像需要非常高超的技巧,而且‘群像’这个概念本身就很难得。黎紫书的群像建构特别清晰,每个人的声口都是很不一样的。她的写作难度是很高的,所有人既交织在一起,又要彼此对话,每个人都要在对话中交代自己的个性。紫书这种交织群像和建造声口的能力令我叹为观止。”

对此,黎紫书回应道,对紧密关系的把握,跟她小时候的生活有关。“小时候我住排屋,邻里关系很紧密,各家各户可以串门。家里没有电视机、录影机,就要跑到邻居家看,也没有人驱赶我们。今天,各家各户都有自己的电视,每天回到家,关起门,打开冷气,躲在自己小小的、自足的世界里,不需要从别人那里得到什么,也就造成了关系的疏离。”她之所以会下笔创作群像小说,也源于少年时代的阅读经验。“我很喜欢金庸的武侠小说,通常喜欢的是周边的角色。金庸很厉害,笔下的每个人都很突出,都不一样。这在我心里种下了一个种子,我以后也要尝试写一本群像小说。我写的不是武侠小说,而是平凡世界里的人物,那这群人要怎么突出出来?这就用上了我在做记者时受到的训练,那时候我经常去底层社会采访,听那里的人是怎样说话的。可能我对这方面比较敏感,虽然我写的是平凡人,但我也可以找到让读者记得他们的办法。”

但与此同时,就像毛尖说的那样,虽然《流俗地》里有些平凡人、非常卑微的人,他们在泥土里摸爬滚打过,被生活践踏过,但所有人都是骄傲的,骄傲是他们在这片土地继续生存下去的活力。而黎紫书也是骄傲的。“拿到《流俗地》之后,我先看了后记。我想,紫书怎么这么骄傲?后来我把小说读完,我觉得,骄傲成了紫书的一种伦理,是她的美学伦理和写作伦理。你很骄傲,你笔下的人物也都很骄傲。紫书用自己的骄傲,赋予每个人以美感。”

然而刚开始写作时,黎紫书却是“谦卑”的,她以各类文学奖评奖标准作为自己的标尺,这不是因为她急功近利,而是她身处的写作环境使然。“马华文学圈就是一个很小的圈子,没有几个人读中文作品,尤其是文学那么冷僻的东西。如果你出了一本书,印1000本卖完,你就是畅销作家。在马来西亚,作家基本上很少写长篇小说。因为写出来往往没有地方发表。甚至短篇小说写长了,写了15000字,编辑都说这个很难发,要分两三期来连载。我得过很多文学奖,其实参加文学奖也是一种无奈之举。因为如果我不参加那些文学奖,我写的很多作品根本就没有机会被人注意到,更不可能靠写作谋生。”

而黎紫书本来是不需要靠写作谋生的。35岁之前,她曾经在《星洲日报》担任过一段时间新闻记者,这是马来西亚当地为数不多的、能够通过中文书写来谋生的一项工作。她原先以为这会是一份终身职业,直到她发现这份工作消耗太大,重复性太高,决定辞职当一名全职的中文作家。黎紫书感慨,在那样一个环境里,这个决定非常悲壮,为了让自己能靠文学谋生,也为了让自己的作品被看见,她曾专门钻研如何写出一种“得奖体质”的小说。“那时候,我得奖的野心和目标是很明确的。我写很多短篇小说,因为那时候文学奖只颁给短篇小说,不颁给长篇。我会去参考历年得奖作品,看看人家写什么,又去翻看那些评审会议记录。我那时候写的作品很多都是针对这些评审的标准去写的。”

直到获了一些文学奖,自己的作品也被更多人看见后,黎紫书才停止了对文学奖的追逐,转而重新思考如何写作。也因此,她创作出了近年广受好评的《流俗地》。“我在写这部小说的时候不会去思虑其在马华文学中的地位和意义,我想到的是我自己要怎样写作,我的小说要怎么样完成。”她说自己在小说世界里面,扮演的是令狐冲这样的角色。“我不去谈民族大义,我要自自在在地去写我自己喜欢、自己认可的小说。”

有意思的是,黎紫书不以文学奖为标尺的作品,却成了许多作者在竞逐文学奖时的模仿对象。毛尖表示,这是因为她比较提倡写自己身边的人和事,使得年轻作者开始回到自己的生活中来了。“她带来了特别好的影响,日常生活的蒙太奇进入小说以后,会使小说多了一些宠辱不惊。”以毛尖的阅读,小说中有些类似马票嫂的人物,写得很悲惨,其实很容易变成“诉苦文学”,但黎紫书有一种幽默感,可以把它化解开来。“这是她小说中有弹性的地方。而且,紫书的句子很短,她是一个用句号写作的作家。我很喜欢她的句号美学,当痛苦发生的时候,她用一个句号停顿了,对情绪进行了控制,让小说既有力量,又有幽默感,这种特质在马华作家当中非常少见。”

同为“70后”作家,鲁敏感慨黎紫书在一个并不非常活跃的场域里面用华语写作,却保持了汉语写作优雅、准确、清晰、繁简得当的美感。在近期于南京先锋书店举行的“生命的暗流与霞光——黎紫书新书分享会”上,她赞许《流俗地》是一次返璞归真、洗尽铅华的写作。作为出版人,十月文艺出版社总编辑韩敬群也很是敬佩黎紫书对汉语写作的严谨和赤忱,“在《流俗地》中,在黎紫书的笔下,一些普通的汉字都具有了它们的灵性、神性。例如她写银霞跟人下棋,将她抚摸棋子的动作比作‘抚摸一个个阵亡的士兵’,诸如此类出神入化的表达方式在小说里俯拾皆是,这样的充满灵性和美感的表达令人惊喜。”

这样充满灵性和美感的表达,加之出生于“南方以南”的马来西亚,也就使得黎紫书的作品被放置到“新南方写作”的概念下加以观照。在于广州花城文学院举行的以“黎紫书的南方经验与文学想象”为主题的分享活动中,评论家龙扬志表示,《流俗地》虽然是一部呈现马华社群的小说,但同时也是华人生存境况的寓言,“银霞这样一个传奇性的人物,其命运是被局限的,她代表了整个华人的困境。但伟大的作品一定是要呈现人性,包括人性的复杂性,小说在银霞等人困顿的命运中又予以光亮和希望,令人非常感动。”

以黎紫书自己的说法,《流俗地》写的是马来西亚土地上一群平凡人的生活,可能并没有那么多离奇的情节,但真实地呈现了人物的命运与选择。从事记者这段经历让她有机会接触到不同阶层的人和他们的生活,“十多年的新闻记者工作让我收获了多样的人生体验。报道车祸新闻、采访诺贝尔奖得主、访问月饼铺老板,我报道的题材、采访的人物触及社会不同的层面。有了这种的经验,我才能处理好小说里各种不属于我自己的生活圈子的人之间的人际关系,也才有能力在作品中去塑造各种各样的人物。”

也因此,她塑造出了银霞这样一个人物形象。当然,她此前就在自己的作品中塑造了很多像银霞这样坚韧而强大的女性,这也是她在生活中所看见的女性们的样子,她希望能在作品中呈现出女性世界不同的层次感,也能够更让大家更诚实地看待这些女性。此次,她选择以盲人作为主角展开故事则既是因缘巧合,也是理当如此。她说:“我的家乡怡保是一个小地方,出租车台只有两个,我通常只搭乘其中一个,每次打电话,我就听到同样的一个女声,经常打的关系,所以她也听出我的声音,虽然我们没有问彼此的名字,这个人我也没有见过,可是我开始想象她,莫名其妙想到把盲人代入到这个出租车台的调度员里面,这个call姐坐在小小的办公室里,听电话,吩咐出租车司机,传话,她本人却没有怎么出门,可是她每次接到电话可以准确地说出地点……”

黎紫书部分作品

不仅如此,黎紫书觉得银霞必须得是个盲人。这是因为作为写作者,她想要制造一种困境给自己去突破。更重要的是,盲人的视角比较清明、比较干净,“我的家乡是一个非常复杂的社会,各族群彼此之间有各种各样的成见,我想从一个盲人的角度去看这个社会,她有与别人不一样的眼睛,她的眼睛看不到那么多标签。她对事物的认知,不像我们这些有视觉的人,有这么多的盲点。盲人对社会、对人的认知跟我们是不一样的。我们受到各种各样的标签和成见的影响,盲点其实比盲人更多。”

在黎紫书看来,让一个从来没有见到过这个城市、这个国家的盲人来讲述这个地方的故事,更有奇幻的作用,效果更强,张力也更大。而对于她自己而言,以这样的视角书写怡保,也打开了一条奇异的通道去重新理解自己的家乡。但她写怡保这座小城的风雨流变、市井奇观,也并不是说要把题材局限于此。“我从来没有要求自己必须要写马华题材,只要我觉得现在这个人生阶段,我接触到的,真正能启发我,我思考最多的是什么,我就写什么。”

新媒体编辑:傅小平

配图:出版资料、摄图网

原标题:《作家向生活敞开,才有可能在真正意义上关注众生|作家、评论家谈黎紫书作品》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司