- +1

电影《奥本海默》:如何将一个迷幻的人性故事,从沉默的历史碎片里召唤而出

电影《奥本海默》的上映持续引起热议,一部科学家的传记片能在今天这个时代成为热点,一方面与导演诺兰的电影艺术有关,另一方面也与核能对人类社会生活引发的影响持续至今紧密相关。

诺兰的迷幻叙事与复杂的奥本海默形象本身形成了电影叙事张力,看完后观众或许也更能理解奥本海默作为“原子弹之父”,在亲眼看到原子弹的威力之后引用了《薄伽梵歌》中的一句话,“我现在成了死神,世界的毁灭者。”但根据梵文原意,更恰切的翻译是 “我是永恒不灭的时间,吞噬一切”(企鹅经典版译文)。

渺小的个体与复杂的人类历史,是诺兰对拍摄这个题材的兴趣所在。下面这篇影评将解读诺兰讲故事的方式,他为何独树一帜排斥电脑特效,以胶片媒介来呈现他心目中的好故事。

文 · 刘晓希

▲ 拍摄现场的诺兰

相较于诺兰之前的几部电影,《奥本海默》并没有那么复杂,他只需要如实呈现《奥本海默传》两名原著作家不同的书写态度即可。诺兰但凡把两位作者的态度高度还原,便自然实现了对科技和道德悖反关系的有机融合和其带来的不解困惑。

虽然诺兰坚持用胶片拍摄,坚持从负片,而不是从数字反转片来洗印并剪辑影片,依然拍摄了大量梦境,诺兰照旧让故事与神话产生对话,喜欢让历史按非线性顺序被意识重新拼贴。但在这部电影里,所有的这一切拍摄技术已经不再单纯是贴着诺兰标签的美学迷恋,而是对两位原著作者不同书写角度的电影化转述。

放射与内聚:不同笔触下的奥本海默

2006年普利策奖获奖传记《奥本海默传》讲述了“原子弹之父”罗伯特·奥本海默(1904-1967)的生平故事。传记以1954年举世瞩目的奥本海默公审案为焦点,展开奥本海默个人的历史悲剧。1954年之后,世界各地著名科学家八方呼吁,要求美国政府公正对待奥本海默。围绕奥本海默和他的科研工作的各种研究文献开始面世,涉及科学、社会、政治、伦理学等多个领域,形式包括报告、著作和传记等。这里面就有诺奖得主杨振宁的文章《几位物理学家的故事》,其中涉及大量奥本海默和费米、泰勒之间的过往。

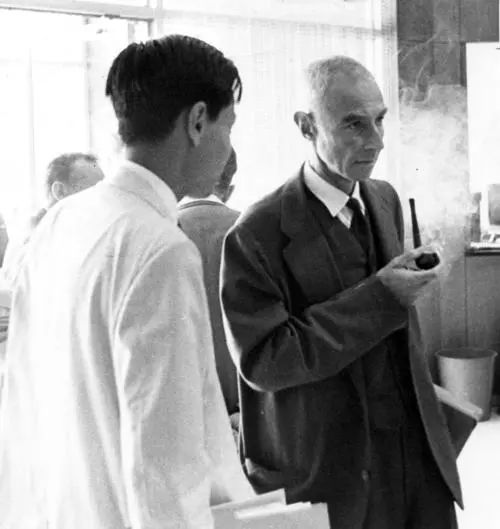

▲ 青年杨振宁与奥本海默在国际高能物理大会上

1955年

值得注意的是《奥本海默传》的两位作者——凯·伯德和马丁·舍温。凯·伯德是一位擅长写政治人物传记的作者,马丁·舍温则擅长研究核武器的历史。这种搭配,最终使《奥本海默传》以其治史之严谨,资料之可靠,分析之犀利,用奥本海默的个人遭遇,向世人讲述了“在恐怖时期美国政府滥用权力的故事”,并意外地成就了《奥本海默传》放射性和内聚性相统一的科学实在论写作风格。

所谓放射性叙事,主要体现在该传记用于陈述奥本海默与身边人关系的那部分篇幅中。尽管传记聚焦于1954年奥本海默的公审案,但奥本海默的身份建构却是通过叙述奥本海默与同事、学生、妻子以及与当局的互动来实现的。在这里,写作以奥本海默为中心,追寻和呈现他与周边人和机构之间的事件和情感连线。这自然是凯·伯德一贯擅长的写作手段。

而内聚性写作则也要归功于擅长研究核武器历史的马丁·舍温。毫无疑问,饱含科学精神的马丁·舍温不满于对奥本海默表象关系的流水账记录,他明确了《奥本海默传》的另一层写作意图:力图挖掘隐藏在盔甲背后的那个神秘性格,这种性格从20世纪初奥本海默在纽约上西区的童年开始,一直伴随他到1967年去世。这种约等于心态史的碎片写作,是把发生在奥本海默身上的每一个放射出来的微小事件重新组合还原为奥本海默原初形象的基础,这与他多年来对核武器历史的溯源探索极其类似。

作者首先确定了奥本海默性格中的一个关键点,亦即著名传记作家里翁·艾德尔所称的“谜”,这让马丁·舍温很自然地走上了探索奥本海默内心世界之途,由此形成内聚性叙事。显然,无论是奥本海默熟谙《资本论》,还是他沉溺于佛洛依德,又或者他开始涉猎《薄伽梵歌》,在表面务实、能干、热爱物理的奥本海默背后,一定有一个巨大的隐忧在控制着他。这种隐忧有时表现为道德顾虑,有时表现为惧怕,正是这种恐惧心成了导致奥本海默生命历程中不可思议之举的“谜”。作者在奥本海默的童年中找到了解谜的钥匙,在他的经历和他受的教育中发现了他性格中执着拼命但又胆小怕事这种双面性的成因,并从弗洛伊德角度解释了受到童年影响的奥本海默的成年形态——时常因为需要被幻觉唤起。

▲ 奥本海默历史访谈视频中表达了反思

关于奥本海默的童年往事,或许是受限于电影体量而几乎没有呈现,但两位作者的写作出发点却十分符合诺兰对“迷幻”呈现的热情,而放射性叙事和内聚性叙事的写作属性,本身就是原子弹爆发瞬间及其发明者心路历程被影像呈现出来的精彩部分。可以说,整部电影都是在诺兰所熟悉的“迷幻”影像中展示奥本海默备受争议的一生。

诺兰的迷幻叙事和奥本海默的难以定义

如果你还记得《盗梦空间》,高端的计算机成像技术使得你梦中出现的一切皆有可能——无论是向外爆炸还是内在爆发,违背地心引力法则的地面把整座城市掀了个天翻地覆,汽车连续不断地相互撞击到稀碎,凝望着对面无法逾越鸿沟的爱人的眼睛……诺兰就是这样一位导演,他喜欢实践电影自发明就激励着先锋派电影人的那些设想和试验——电影作为梦幻机器——并且把它写成鸿篇巨制。

回到《奥本海默》这部电影,诺兰说他着手写剧本时,正在读长达700页的《奥本海默传》,读完之后,他认为必须找到自己的角度来重述这个故事,而这个角度显然就是对奥本海默一生的迷幻叙事,这是诺兰所擅长的,也是原著作者所看重的。

▲ 电影中奥本海默与爱因斯坦的对话留下悬念

因为在梦幻的国度里,时空总是不连贯的,它们总是以非同寻常的方式彼此联系在一起。所以诺兰一直以来非常喜欢的电影语法就是交叉剪辑和平行动作的发展。在电影《奥本海默》里,有一个重要的他者——爱因斯坦。爱因斯坦不多的出现先是引发了施特劳斯的猜忌、愤怒和指控,后又提醒奥本海默离开美国,最后一次出现是闪回到被施特劳斯猜忌的事发现场,这一次,爱因斯坦的对话最长,这次谈话的出现还原了爱因斯坦早就对奥本海默的道德劝诫,当初奥本海默带着那些计算来找爱因斯坦时,他们都认为原子弹可能引发链式反应,并且会毁灭整个世界,但正像施特劳斯对奥本海默的断言:如果让奥本海默再重新选择一次的话,奥本海默仍然会主导“曼哈顿计划”。这样一种打破连贯和思维定式的剪辑,使主线叙事(公审案过程)中一直显得无辜的殉道者奥本海默多了一层“阴暗面”的不确定性。

在接受采访时,诺兰坦言自己不喜欢电脑绘图,不愿依赖CGI特效,但不可能再重来一次的原子弹爆破恰恰是电影最燃的情境,而奥本海默对量子的思考同时也伴随其复杂心绪,这种放射和内聚既是原著的核心也是迷幻影像上镜头性的必须。诺兰一方面坚持实景拍摄,比如在沙漠当中尝试复制试验的那个午夜,他们尝试用不同的爆炸物在沙漠中创造出核弹般的冲击力,做了很多试验,也的确真的进行了一些大型爆破;诺兰团队还花了好几个月的时间研究出一些非同寻常的技术,建造了一个图像库来表现原子之间的能量、粒子之间的能量,以及可被视觉化的频率、我们想象中它们各自的利用方式等等,可以使渺小细微的东西被引爆后看起来巨大无比。

但我们应当注意到,影像中微粒之间的碰撞、引爆并不只是发生在旷野上和奥本海默用粉笔书写计算理论的黑板上,它更时常发生在奥本海默一个人在床头冥想的夜晚,也发生在和女性亲热的某个瞬间,还发生在一些怯懦、悔恨的时刻,因而,《奥本海默》的画面技术既是对核武器物理运作的影像呈现,也是对奥本海默本人生命历程和伦理挣扎的影像呈现。

此外,想必不少观众也关注到电影的两重色彩。我们看到所有跟奥本海默相关的情节都是彩色的,但其他的——特别是与小罗伯特·唐尼有关的事件——是黑白的。诺兰是这样解释的,“其实这是我在第一部电影《记忆碎片》(2000)当中采用的手法。我把彩色和黑白画面混在一起,帮助观众按照时间顺序确定影片的结构。我喜欢这种技术,也喜欢将其用在《奥本海默》中,因为观众看到以后能够马上了解到这两个时间线的区别。”然而有心的观众也会从另一个角度来解读这种色彩的调用,无论如何,从单纯科学的层面来理解奥本海默,他确实具有才华和胆识,他在某种程度上的确加速了二战的结束,更推动了世界量子力学的前进,尽管二战以后,科学家们对奥本海默有各种不同的看法,但奥本海默十分清楚地代表着科学家的利益,他在政府中扮演的是科学发言人的角色,因此这些部分基本为彩色影像。而另一方面,以小罗伯特·唐尼为代表的政府对他的控诉主要因为他的对立政见。政府清算奥本海默的另一层含意是“警告科学家们不要富有影响,也不要想施加影响和权势集团抗衡”。而这部分,则是由黑白影像来呈现某种权势对抗。

显然,科学和政治,不仅于奥本海默本身而言,乃至对整个时代的全世界而言都是一个充满悖论的伦理困境,在奥本海默看来,纯粹的自然科学是有价值的,并且“科学依赖着、交织着、改变着、影响着几乎全部人类的道德生活”。因此我们可以这么理解诺兰在电影《奥本海默》中的色彩处理:两种色彩即是两种对立立场的博弈——科技的与政治伦理的,但同时它们也必然地捆绑在一起,一起形塑着这位时代中的难以被定义的伟大科学家。

我始终觉得,电影《奥本海默》是《奥本海默传》和诺兰之间的一种缘分,诺兰可以不必费太大力气就可以把这部电影拍成符合自己气质的大作,例如《奥本海默传》原著也叫作《美国的普罗米修斯——罗伯特·奥本海默的辉煌与悲剧》,而诺兰对普罗米修斯的钟爱也众所周知,同时,普罗米修斯也出现在了电影《奥本海默》中,从一开始就为奥本海默的科学政治生命烙上一个沉重的殉道者印记。

正如前文所说,对《奥本海默》的讨论终归要回到故事本身,而围绕着《奥本海默》的种种诺兰技术,不过说明诺兰是一个服务故事的好手,这也像他在回答记者提问时所说的,“其实我还是以故事为主。我觉得可能在电影行业,我们对科技的变化过于关注,而太经常忘记关注故事本身。银幕还是那个银幕,可能和这面宏伟的银幕一样大,你可以在上面放映任何东西;但看电影的过程并没有变。电影是一种伟大而永恒的媒介,主创的责任是要给观众带来新颖的故事,并且以新颖的方式讲述故事。这些方式可以是戏剧和叙事本身,也可以是技术,或者其他任何东西。对于每个电影项目,我都希望运用最恰当的技术、拍摄方式、手法,来演绎我想要讲述的故事。”

新媒体编辑:郑周明

配图:电影资料

原标题:《电影《奥本海默》:如何将一个迷幻的人性故事,从沉默的历史碎片里召唤而出》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司