- +1

伯格曼:每部电影都是我的最后一部| 纯粹电影

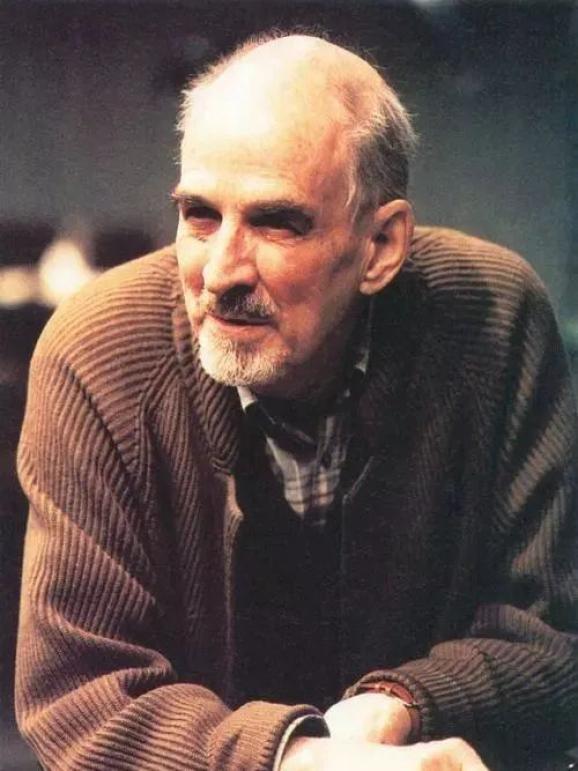

英格玛·伯格曼(Ernst Ingmar Bergman,1918年7月14日—2007年7月30日)

文 | [瑞典] 英格玛·伯格曼

译 | 王凯梅

有位智者曾这样说:四十岁之前的生活是积累经验,之后就只需发表意见了。

我可要说,在我这里刚好相反。我曾认为没有人比我更深刻地认识理论,也没有人比我更愿意言传身教,我比任何人都认得多、看得远。

而今我到了成熟的年龄,人反倒变得更谨慎了。这些年来我总结和积累的经验,让我很不愿意对电影艺术发表意见。因为我知道我的经验都是技术和精神方面的心得,除了对立志要从事电影事业的专业人士或许有所帮助之外,大多数人可能都不会感兴趣。

而且,依我所见,艺术家参与辩论的唯一工具就是自己的作品。

所以让我来参加论坛,这事本身就不靠谱,估计我得一路地解释、纠正自己,或者请大家谅解了。

曾几何时,隐姓埋名被视为艺术家的美德,艺术家相对的无名姓可以让艺术家不用多虑外界影响,不为金钱和地位出卖自己。艺术家只需真诚地全身心地创作,然后把完成的作品呈现给他的客户,或者奉献给上帝。艺术家没有特权,和其他的手工匠人一样,都面对生老病死的命运,至于“永恒之美、传世之作、大师风范”这样的词汇,全都是空洞的废话。

艺术作品是为了上帝的荣耀,一个人拥有创造艺术的能力,这是上帝恩赐的礼物。在这个前提下让自信心和谦卑心自由发展,这两点是艺术最独特的品质。

今天的社会里,艺术家变成了一群越来越不好定义的怪人,一群追逐成就、表现欲极强的运动员。艺术家的孤独,他的如今被神圣化的个人思考,他的个性化创作变成越来越容易感染的伤口,令他发高烧和神经衰弱。他的独特性带来的名声大噪同时也是他的诅咒,他饱受晦涩难懂的煎熬却也同时心满意足。

或许我在把自己的纠结冠于普遍性的名下,也有可能是我工作中赖以生存的观众上座率和不合理的经济压力导致责任各方的冲突愈加尖锐,道德问题更难处理。

总而言之,我确实常有把自己的真实想法清楚地表达出来的强烈需求,包括我所遵循的道德规范以及在我的位置上能给大家的帮助。我这样做不是要用权威口吻来讨论电影艺术,而是从绝对主观的出发点来谈一谈电影工作者面临的技术问题和道德难题。

我们都是马戏团

作者:[瑞典] 英格玛·伯格曼 著 王凯梅 译

出版社:中信出版集团

出版时间:2022-02

剧 本

一切开始于一个微弱得几乎感觉不到的母体内的运动:一句台词,一段匆匆的对话,一个一闪而过模糊的影子,充满诱惑,和当下的情境不发生关系。可以是一首曲子中的节奏,一条街上的天光,甚至有时候在我拍戏当中,眼前的演员被我戴上新的面具,开始出演那个还没有被我创作出来的角色。

所有这一切都是瞬间的感觉,来去匆匆,稍纵即逝,但它们留给我一丝念想,如对美梦的留恋。

更恰当的比喻,是它们如同意识的黑暗包袱中露出头来的一些彩色线头。如果我抓到了它们,轻轻地将它们抽出来,一部电影就可能由此诞生了。

电影《第七封印》海报 (1957年)

我要立刻补充一下,这不同于雅典娜从宙斯的脑袋里蹦出来的神话叙事,这里讲述的都是一种精神状态而非故事情节,但这并不妨碍由此引发的想象和画面。

所有这一切构成贯穿每一部影片特色分明的节奏和韵律,本着图像服务于主题的原则,它们组成不同图案的连续画面。

这个犹如单细胞的生物从诞生那一刻就在寻找一种形式,但它行动缓慢尚带着睡意。当我意识到这个尚不成型的东西具有足够强大的力量,能够发展成为电影的时候,就要着手写剧本,到了将思维物质化的时候了。

可往往是还没有动笔,问题就先来了。梦变得像蜘蛛网,视野昏暗,缺乏光泽和趣味,一切都显得贫瘠无力,脱离真实。

我本是下决心要拍电影的,而今却面临着一堆复杂又艰难的工作:如何将节奏、气氛、张力、频率、调性、气味等一切,用文字转变为具有可读性的电影剧本?

这是一项异常艰难但不是不可能的工作。

伯格曼论电影

作者:[瑞典] 英格玛·伯格曼 著 韩良忆 译

出版社:广西师范大学出版社·理想国

出版时间:2003-07

这里唯一算是比较具体的是人物对话,可就是对话也是件敏感且矛盾的事。我们知道(或者应该知道)戏剧剧本中的对话就像乐谱一样,一般读者阅读起来都有困难。理解戏剧中的对话需要有舞台经验,还要有想象力和切身体会角色的能力,这种能力有的时候就是专业的戏剧和电影工作者也都不具备。

面对一段对话,到底应该如何去处理和表达它呢?用哪种韵律朗读,在哪里停顿,用什么样的节奏,在对话与对话中间到底发生了什么……这些提示是不可能写进剧本里的,要不然剧本可真就成乐谱了。

故事发生的地点、人物性格以及现场氛围,这些可以用读者能够读得懂的文字在剧本中描述出来。当然前提是我得有一定的写作能力,我的读者具有一定程度的阅读能力,有时候还真不是这样。

接着就到了电影最关键的部分:镜头的剪辑、节奏、画面的内在关系以及让镜头鲜活起来的空间感,要不然拍好的电影就毫无生命力。但我不可能在剧本中用文字描述电影的风格,戏中不同情景的节奏变化,以及人物对话中语气的抑扬顿挫,这些我都无法在剧本中用文字做标示。所以我一直都在寻找一种类似写乐谱的方式,能够翻译剧本的节奏和风格,一种能够将作品内部结构鲜明地标示出来的方法。

《野草莓》剧照 (1957年)

当我站在毫无艺术灵感的摄影棚里工作的时候,满脑都被这些琐碎又麻烦的细节占据着。我需要以超人的能力努力复原某个镜头或某段画面在我脑中最初的模样,同时我还要回忆起来,一个月前拍的那场戏和眼前正在准备拍的戏之间是什么样的关系。如果在这种情况下,我拥有一个语言精准清晰的剧本,那我在工作中遇到的各种非理性因素就会被克制,在这种明确安全的环境里,我可以任意地调试剧情中整体或局部的内在节奏和关系。

让我们一语道破吧,剧本对于最终的成片来说,只是一个极不完全的基本技术支持而已。

这里我还想借机谈谈一个常常被忽略的事实,那就是电影与文学的非同质性。这两种艺术形式的特点和本质通常是相互对立的,其原因虽然很难确定,但有可能是由于两种信息被接受的过程不同。阅读是通过有意识地吸收文字,带动智力和思考,然后慢慢影响到我们的想象力或情感世界。观影是一个完全不同的过程,在观影中,我们首先感受到的是虚幻的影像,进而通过影像触动我们的意识和智力,为进入幻想世界铺路。用图像讲故事直触我们的情感世界,无须经知识的转手,所以,我们应该尽量避免对现有文学进行电影改编。这其中的原因有很多,其中最根本的一条是文学作品中非理性的情感核心部分通常是不可转译的,这恰好将死了电影表达非理性的一面。如果我们一定要对一部文学作品进行电影改编的话,我们必须接受一系列复杂的变形,而这样做其结果常常是事倍功半。

我这样说不是没有根据的,我还做过文学评论呢,这和让音乐家评画展,让足球裁判评戏剧有点像。

但电影不同,任何人都以为他们可以评论电影,这是因为电影无法以一种艺术形式自居,它缺少固定的形式,而且与其他艺术相比简直就是一个毛头小孩。电影同经济赤裸裸的关联,对情感生活的原始诉求,都让电影蒙上羞耻。人们怀疑电影直率的表达方式,任何人、任何时候都能够理直气壮地对电影妄加评论。

我从未有当作家的野心,我不想写什么长篇巨作、短篇小说、散文、传记或是不同领域的学术论文,我连剧本都不想写。我的兴趣就是拍电影,以我当下的心态和心情,用我的图像、我的节奏、我的特点拍我的电影。我是一名电影人,不是作家。电影是我的表达工具,不是文字,我用电影和拍电影的复杂过程建立起我与他人的关系。我的创作被视作文学,这令我受宠若惊。因为我创作的是电影而不是文学,别的称呼都是指鹿为马。

写剧本是一个非常艰难的过程,但好处是它迫使我用逻辑思维去考核我的想法的可行性。这个过程中我可能会发现一些特别矛盾的地方,逼着我在选择用电影表达复杂性与我要求绝对清晰的表达方式之间做出妥协。因为我不是为自己或为极少数人拍电影,我拍电影是为了上百万观众的娱乐需求,这条原则是让拍电影战无不胜的前提。有时我也会冒一些险,尝试一些颇为复杂的非理性的叙述方式,令我吃惊的是观众也会顺从地接受。

我很早就对用电影讲故事的方式失去兴趣了,这不是因为我的故事讲得差,而是因为在我看来,电影的诅咒之一就是它和史诗和戏剧性的关系太过紧密。

我很清楚,电影能把我们带到另外一个未知世界,带我们发现现实之外的现实。

因此,这个气喘吁吁的电影工业责任重大,这里是营造游戏,呼风唤雨,飞龙走蛇,飘着彩色肥皂泡的造梦工厂。

达到这样的效果不能说没有,但实在是太少而且也不够真诚。

犹在镜中:伯格曼电影随笔

作者:[瑞典]英格玛·伯格曼 著 韩良忆 王凯梅 译

出版社:中信出版集团·雅众文化

出版时间:2022-05

摄影棚

有时候,当我站在昏暗的摄影棚里,周边嘈杂、拥挤、肮脏,外面天气恶劣,我会认真地问自己:我为什么要从事拍电影这项难以驾驭的艺术工作呢?

拍电影的规矩庞多而繁重:我每天必须完成至少3 分钟的成片,必须严格地遵守苛刻乃至不近人情的拍摄计划。我得忍受一台机器对我魔鬼般的欺凌,它总是想方设法地破坏我最好的想法。我每时每刻生活在紧张中,被迫与许多人一起过集体生活。然而就在这样的窘迫环境中,有一项异常敏感的工作需要在安静、专注和安全的环境中进行。

那就是与演员的合作。

伯格曼与《假面》的女主角丽芙·乌曼

有不少电影人大概忘记了,我们的工作是从一张人脸开始的。我们当然可以钻研画面的蒙太奇技巧,可以把物品和静物拍出美妙的节奏,也可以惊艳地呈现大自然的壮美。但是毫无疑问,与一张人脸的亲密接触,这才是电影艺术高贵的特权。因此可以这么说,演员才是我们最昂贵的工具,摄影机只不过是替我们记录这个昂贵工具的行动和反应。但许多时候情况恰恰相反:摄影机的机位和移动轨迹似乎比演员更重要。拍出来的画面是在满足个人需求,充其量不过是些影像幻觉,是糟糕的艺术。

为了最大限度地表现演员的表情,摄影机移位一定要简洁清晰,并且小心地与演员的动作融为一体。摄影机必须是一个绝对的客观观察者,只有在极罕见的情况下参与到表演中。

我们还应该想到,演员最具表现力的部位是他的目光。一个导演能将自己构想的画面完满地转化成指令,在演员脸上完成一个完美的特写,这是导演展现力量的最有力的工具,同时也将他的能力或无能暴露无遗。一部影片中面部特写运用的多与少毫不留情地揭示出导演的天性和他对人的兴趣。

简洁,专注,绝对的参与意识,完美的技术性……这些无疑是拍每一场戏、每一个镜头都必须遵守的规则。

然而,仅有这些还不够。

以上这些规则的存在十分必要,但还不够,还缺少点燃每一场戏内在生命的火花,那才是最重要的。这个充满秘密的生命存在与否只遵循自身的规则,它意义重大,又完全不受驯服。

比如一场戏开拍前大家都要认真准备每一个细节,剧组中的每一个成员都要了解自己的位置,这里容不得半点不确定因素。准备时间不能过长,不能消耗大家的精力和耐心。镜头开拍前的排练要目的明确,技术要准确到位。

然后是正式开拍。我的经验是第一遍总是最成功的,也是最生动的,这是因为演员在第一次实拍时紧张激动的心情会产生新鲜的感受,展现充满活力的自信。摄影机能够记录下这个充满秘密的创作过程,这是未经过专业训练的眼睛和耳朵看不到、听不见的,却可以留在电影胶片和录音磁带上。

对于我,正是这个过程中无法抵御的魔力将我与电影紧紧地拴在一起,这突然被唤起的鲜活生命带给我的欣喜,让之前几千个小时的无聊、紧张和愤怒瞬间变得物有所值。

《寻找英格玛·伯格曼》剧照 (2018年)

演员应该能够自如地进出自己的角色,角色代表的身份就像一件外套,随时可以穿上和脱下。所有需要长久集中精力,酝酿感情,然后情绪大爆发的表演全都是不及格的表演。演员应该凭借绝对技术性的能力,自由地出入自己扮演的角色(如果需要,导演可以帮忙),长期过度紧张和超负荷运转是电影演员表演艺术的死穴。

导演要在最正确的时刻指点演员,而不是像秋风扫落叶一样一阵猛吹。话要恰到好处,不多不少。演员在拍戏当中根本听不了高深的学术分析,他需要的就是在气氛最恰当的那一刻的一个直接地提示。告诉他应该怎样表现,做哪些技术性的修正,而不是拐弯抹角的客套话。我注意到我在现场的一个眼神、一个微笑,以及说话的语调都会帮助到演员,这远比任何尖锐的分析有用。这样的操作听起来像在施展巫术,但事实上,这就是导演与演员平行关系中安静有效的管理方式。越是少言寡语,言简意赅,越有更多沉默的共情,便会自然而然地生成忠诚和信任。

关于道德

许多人认为商业电影工业缺少道德,或者说他们的所谓道德都是建立在没有道德之上的,因此用艺术的伦理道德约束这个腐朽的工业是毫无用处的。我们的工作最终都是在和商人们打交道,而他们对电影业疑心重重,谁让电影在他们眼里和艺术一样,都是些不靠谱的东西。

如果大多数人都认为我们这一行缺乏道德的话,那我必须在此借机宣布一下我创立的绝对道德宣言,这个宣言绝对到了几乎难以实现的地步。我感觉自己就像是在原始森林里伐木的英国人,每晚就餐前,都要刮胡子,换衣服,把自己打扮得体体面面。他这样做不是为了取悦森林里的野生动物,而纯粹出于对自己原则的尊重,否则他就真的输给原始森林了。

我深信倘若忽略道德准则,在精神信念上弄虚作假,那就是输给原始森林了。因此,我为自己制定了三项基本原则。

下面,我要对这三项原则做一些简单的解说,它们是我电影创作中的基石。

第一条原则可能听上去不够高尚,但它绝对是最高境界的道德标准,这就是:

要永远坚持娱乐。

观众花钱来看我的电影,为我的作品买单,他们有权要求一段令他感动、快活、充满活力的体验。我的责任是创造这样的体验,这是我的职业存在感的唯一责任。

但是这并不是说我就可以随便出卖自己,因为如果这样就背离了我的第二条原则。

第二条原则:

要跟随你的艺术良知。

这条原则比较难搞,因为从本意来说,这是在禁止我做任何与偷盗、撒谎、卖身、杀人、造假相关的事。而同时,我以艺术之名的造假就要另当别论,如果我的谎言足够精彩,那我就可以撒谎;如果杀人对我的电影有帮助,那我就可以对我身边的人、我自己甚至任何人开杀戒;为了让电影精彩,我可以卖身;缺什么东西,我可以去偷盗。

把“跟随艺术良心”这事摊开来说就是这样的。因此,保持平衡就至关重要,因为身下就是万丈深渊,一不小心掉下去那就是死路一条。到时候,围在你尸首边喊话的一群体面的道德卫士就会说:瞧,这儿躺着一个小偷、凶手、婊子、骗子!活该!这时候谁都不会提当初大家认同的,除了导致失败的手段外,为了电影可以不择手段。成功之路必是最危险之路,紧迫感和晕眩感如影随形,是我们创造力的必备食材。没人想过创作中的美妙快感必然也包含着创作中的惊恐、焦灼。无论你念多少咒语,夸大你谦逊的心气,贬低你清高的气质,有一个事实你依旧无法改变,那就是坚持艺术良知是在经历了长期的羞辱,走过辉煌时刻,经历必然的毁灭和不情愿的体验后,植入你肌肤内的一种扭曲变态。总之,无论怎样,最终的结局是同样的,只有当我的忍耐力的极限被触到时,信仰与顺从的组合方才铸造出所谓的“艺术的自然之道”。目前,我还没有达到这个境界,但这是我的目标,我的一切努力都在朝着这个方向前进。

为了避免掉进沟里,我需要让自己强大起来,所以我制定了第三条原则:

每部电影都是我的最后一部。

有人会说这太可笑了吧,这不过是愚笨的警句,或者干脆就是看上去包装漂亮的虚荣心,但事实并非如此。

此话绝对基于现实。

瑞典的电影工业在这一年中几乎陷于停滞。在被迫歇业期间,我意识到同我的个人努力毫不相干的资金难题,可以分分钟把我扫地出门。

对此我无意抱怨、愤慨或是恐惧。事实上,我只是由此得出一个具有极高的逻辑性和道德水准的结论,那就是:每部电影都是我的最后一部。

有了这个原则,我只需树立一个忠诚的信念,那就是忠诚于我正在拍摄的电影。至于之后发生什么或不发生什么都无所谓,我也没必要担忧或是向往,这样做给我带来艺术创作的安全感。尽管物质方面的安全感显然有局限,但我发现艺术创作的安全感相较来说要重要得多。所以,我执行的原则就是:每部电影都是我的最后一部。

魔灯:英格玛·伯格曼自传

作者:[瑞典] 英格玛·伯格曼 著 张红军 译

出版社:广西师范大学出版社·理想国

出版时间:2017-08

这又让我想到另外一件事,我可见过太多的电影同行,他们对自己的事业毫无激情,只是得过且过地完成工作,疲乏地做事,没有一点工作的热情。面对制片人、影评人和观众的指责批判乃至侮辱,他们也无动于衷,不会主动卷铺盖走人。

这些人对电影的倦意注定要扼杀电影艺术。

我知道或许有一天观众也会对我冷淡,我被自己的无聊心境阉割,困倦和空洞会像一个个布满尘埃的灰色包袱砸在我身上,扼杀我的快乐,我的脸上布满空虚。

如果有一天我到了这种境地,我会主动打包走人。没有必要苦恼,也不要去争辩自己的作品是否从永恒和真实的角度造福后代。

中世纪的有远见的智者常会躺在棺材里过夜,以提醒自己永远不要忘记每个瞬间的难能可贵,认识生命的有限。

我不会选择这样极端的又不舒服的方式去应对电影工作显然的无意义,不如严肃地用清醒冷酷的方式告诫自己:每部电影都是我的最后一部。

(本文为1959年3月14日,伯格曼在哥本哈根大学学联的演讲稿。发表于1959年5月19日《电影新闻》第14期,第9-10页。本文有可能是伯格曼最著名的关于电影工作的文本,后被改编成播音节目,由伯格曼本人演播,于1960年1月1日和6日在瑞典电台播出,节选自《我们都是马戏团:伯格曼文集》,[瑞典] 英格玛·伯格曼 著,王凯梅 译,中信出版集团,2022年)

出生于瑞典乌普萨拉,导演、编剧、制作人。1944年,编写个人第一个电影剧本《苦闷》 。1946年,执导个人第一部电影《危机》,从而开启了他的导演生涯 。1950年,编导爱情片《夏日插曲》。1955年,自编自导的古装片《夏夜的微笑》获得第9届戛纳电影节金棕榈奖提名 。1957年,执导奇幻片《第七封印》,该片获得第10届戛纳电影节金棕榈奖提名 。1960年,执导剧情片《处女泉》,该片获得第33届奥斯卡金像奖最佳外语片 。1963年,执导剧情片《沉默》 。1969年,执导剧情片《安娜的情欲》 。1971年,英格玛·伯格曼获得第35届威尼斯电影节终身成就奖。1976年,凭借执导的奇幻片《面对面》获得第49届奥斯卡金像奖最佳导演奖提名 。1978年,拍摄家庭片《秋天奏鸣曲》,该片获得第51届奥斯卡金像奖最佳最佳原创剧本提名 。1982年,凭借剧情片《芬妮与亚历山大》获得第56届奥斯卡金像奖最佳导演提名 。1985年,为电视台编导剧情片《受祝福的人》 。1998年,获得第51届戛纳电影节天主教人道精神奖提名。2003年,执导剧情片《萨拉邦德》 。2007年7月30日,英格玛·伯格曼在睡梦中于法罗岛的家中安详地过世,享寿89岁 。

原标题:《伯格曼:每部电影都是我的最后一部(赠书名单)| 纯粹电影》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司