- +1

戴海斌︱陈恭禄与萧一山笔战述评(一):史法篇

按:1930年代初,在两位年轻的历史学家陈恭禄与萧一山之间,围绕后者所著《清代通史》下卷,以天津《大公报·文学副刊》为主战场,发生了一场旷日持久、异常激烈的“文字战”。当年(1932),陈恭禄三十三岁,为金陵大学历史系讲师,萧一山三十一岁,为南京中央大学教授。论战过后,后者搜罗各方辩论文章,辑成《〈清代通史〉下卷讲稿辨论集》(北平中华印书局1934年8月版),并特作一长序,从自身立场回顾“辩论”始末,从一开始得见陈文,“闻而色喜”,鉴于“讨论之责任”而“竭诚答之”,到无法忍受对方“强诬狡赖”,进而“痛心国难,疾首士风”,不得不“浪费笔墨,详函申辨”,透露心态的曲折变化。这一场以“学术批评”为导火线而引发的笔墨官司,此来彼往,步步升级,生动呈现了民国学界生态的复杂面相,文字锋芒背后,蕴含当时学人之基础素养及各自汲引的思想学术资源,公共媒体性质的大报副刊为“书评”所提供的发表空间也充满了张力(详拙文《陈恭禄与萧一山笔战始末》,《南方周末》2023年8月4日)。陈恭禄书评从“论历史方法与史料”(举例十余)、“论作者应有之态度”(举例凡三)、“指正书中错误”(举例凡十)、“指摘别字”(举例凡四)等四方面立论。最后一项,萧一山既诿责于“校对疏忽”,辩解说“印讲义作者均不校对,一委诸印刷局手民,故别字连篇也”,此处也不再赘。惟前三项兹事体大,质言之,包含了史法、史料、史观及史事考辨,荦荦大端,多关系“史学根本问题”者,与萧一山诸反论合观比勘,足资启发。窃以为“中国近代史学科”发轫期的学术派分、暗中竞逐,在陈、萧二氏笔战文字中多有透露,藉此可窥1930年代学界主流、非主流各派在纠葛中并进的多元学风。

萧一山(1902-1978)

萧一山:《〈清代通史〉卷下讲稿辨论集》,北平中华印书局1934年

陈恭禄(1900-1966)

裘陈江编校:《陈恭禄史学论文集》,上海古籍出版社2020年

总字数达一百二十万的《清代通史》上、中卷在1923、1925年先后问世,彼时萧一山还是一个廿岁出头、大学未毕业的年轻人,在梁启超、朱希祖、蒋百里、李大钊、李泰棻、蒋梦麟等名家前辈“加持”之下,这颗学术新星以飞快速度冉冉升起,可谓名动一时。1925年,他从北大毕业后,执教于北京数所院校,多次讲授“近世史”。不晚于1927年,《清代通史》下卷讲义已基本完稿,“当时随编随印”,发给北大、北师大与北平文史政治学院诸生习读,民间书局借机翻印,而有“盗本”流布。《清代通史》上、中卷叙事时段始自清朝开国,迄于鸦片战争,下卷接续而作,第一册内容全为表格,起清初,迄清末,收录《清代宰辅表》《清代军机大臣表》《清代督抚表》《清代学者生卒及其著述表》等;第二册叙述太平天国与英法联军之役,历二十四年(1850-1874),包括粤、捻、回、苗乱之起灭,以及咸丰、同治两朝之内政外交诸史事,基本属于近代史范畴。

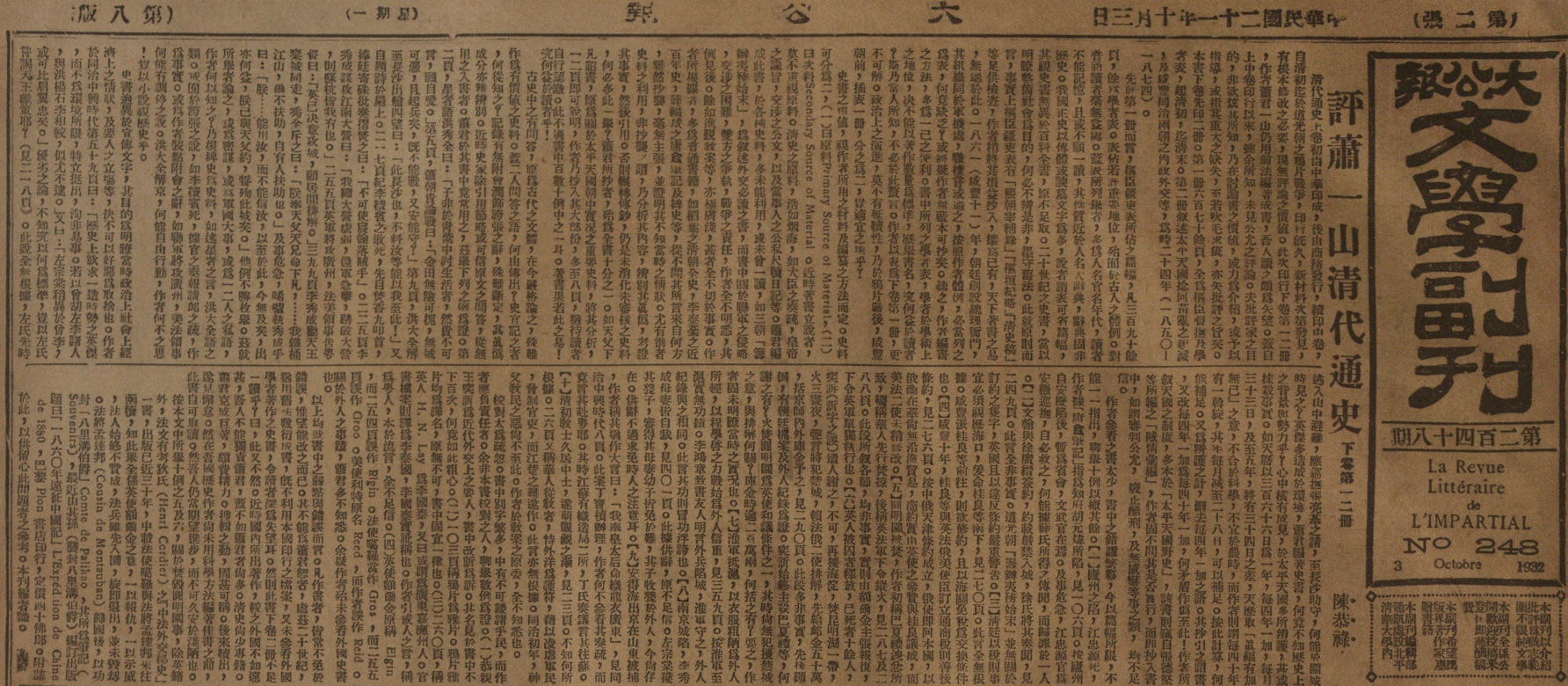

1932年10月3日,陈恭禄在《大公报·文学副刊》发表《评萧一山〈清代通史〉下卷第一二册》一文,率先发难,直言“此次印行下卷第一二册,作者萧君一山仍用前法编著成书,吾人读之颇为失望。盖自上中卷印行以来,据余所知,未见公允之评论”。所谓“公允之评论”阙如,大约是指萧著前两卷问世后,众人推扬过甚,而少谈其问题,文中针对“下卷第一二册”的尖锐评论,可以说是萧一山一帆风顺的学术道路上遭受的第一次重击。

萧一山:《清代通史》卷下之二,北平文治学院讲稿,民国二十年(1931)

陈恭禄:《评萧一山〈清代通史〉下卷第一二册》,《大公报·文学副刊》1932年10月3日

陈恭禄书评开宗明义,揭示“史书之价值,视作者所用之材料及编纂之方法而定”。关于“编纂之方法”,按陈氏表述习惯,义同于“历史方法”,主要就史书编纂之体裁、体例而言,侧重“技术”层面。日本京都帝国大学教授今西龙为《清代通史》作序,便颇欣赏萧一山“能够将浩瀚的旧材料,融化成自己的东西,又加上许多新史料,并且记述也安排得宜,详而且确,实是从来得未曾睹的佳著”。梁启超也极揄扬作者“欲操之术”,径言曰“萧子之于史,非直识力精越,乃其技术亦罕见也!”(《清代通史·梁序》,此文落款:“民国十二年十二月一日,梁启超序于京师北海之松坡图书馆”)

关于“技术罕见”一语,著名版本目录、古籍整理专家杨家骆(1912-1991)续有发挥,1933年在《图书年鉴》推介萧著,说“至民国十二年萧一山《清代通史》上卷书成,始能称为新史体输入后之一大创作,凡梁帝、郑樵欲变而不得其道,章学诚识其意而不能得其体者,一举而解决之”,其表彰萧著“盖有四善”,有所谓“诠配之善”,即附表众多,政治史与文化史之比量各居其半,可以“参互排比,因果自明”,“体例之善”,即能糅合纪传体、纪事本末体、通志、通典体与新式章节体于一炉(按另二善为“立场之善”“资料之善”)。及至晚年,又为新版《清代通史》撰跋,概括定本的体例特点:

全书十七篇,分九十六章,四百二十九节,节之下又立目,篇章节目,各有标题,不惟可见纂组之功,抑且助循览之易。自司马迁仿世本旁行斜上为十表,著者亦师其意,所附宰辅、军机大臣、督抚三表,固旧史所曾有,大事、世系、学者著述、外交约章四表,则此编所新创。贯会全史,补其未详,既省史文,复便检寻。至全书事求详确,文务明晰,征引必列其书名,附及则系以小注。(杨家骆:《萧一山先生著清代通史稿跋》,《中国一周》1963年7月29日,收入《萧一山先生文集》下册,677-680页)

然各花入各眼,上述萧著“体例”之“善”者,在书评作者陈恭禄看来,反而最落下乘,最为史家不惬人意处,文中所举“史表”“古史问答”二例,及其引发的争论,堪相连类,掎摭利病。

梁启超题署“清代通史”

一、关于“史表”

《清代通史》下卷第一册内容全为“史表”,如枢臣疆吏表、学者生卒著述表,各达数百页之谱。陈恭禄从三方面提出质疑:

(一)就作用而言,“表占若许重要地位,殆囿于古人之体例。对普通读者毫无益处”;

(二)就内容而言,“枢臣疆吏表有《熙朝宰辅录》《枢垣纪略》《清史稿》等足供检查,作者稍将其损益抄入,攘为己有,天下著书之易,无过于此”,譬如一八六一年,“朝廷创设总理衙门,其组织同于军机处,职权尝或过之,按照作者体例,必当列之为表,何竟缺乏?或将疑作者无蓝本可抄矣”;

(三)就位置而言,“作者以表为下卷第一册,更不可解。政治上之演进,莫不有延续性,乃于鸦片战后,咸丰朝前,插表一册,分之为二,岂适宜之地乎?”

陈恭禄:《为〈清代通史〉下卷答萧一山君》,《大公报·文学副刊》1933年2月27日

按“史表”一体,渊源有自,向为史家作重。太史公《史记》创立“十表”,以纪治乱兴亡之大略,皆楷模之作,而“开著作家无数法门”,后世多沿之。刘知幾视“表以谱列年爵”为《史记》长处之一,“虽燕、越万里,而于径寸之内犬牙可接;虽昭穆九代,而于方尺之中雁行有叙”(《史通》卷二《二体》)。顾炎武认为人物列表可补“传中有未悉备者”,“年经月纬,一览了如,作史体裁,莫大于是”(《日知录》卷二十六“作史不立表志”条)。为萧一山尊崇的梁启超,生前屡谈“把正文变为图表”对于历史表述的必要与好处,“范繁赜的史事为整饬,化乱芜的文章为简洁,且使读者一目瞭然”,“凡遇复杂之史迹以表驭之,什九皆可就范也”,“可以把许多不容易摆在正文内的资料保存下来”,他本人身体力行,自述“生平读书最喜造表”,“造表所用之劳费,恒蓰什佰于著书”(参见《中国历史研究法》第六章《史迹的论次》《中国历史研究法续编》“总论”第二章《史家的四长》、“分论三”《文物的专史》等处表述)。蒋百里为《清代通史》作序,也说:“通史之要,莫重于图表。而图表之术,今胜于古。记载一事,往往有历数千百言而不能明者,划一线而大势可了然于掌。且可使读者于瞬时间得全体综合之观念。此新工具为吾人所不能不利用者也。”(《清代通史·蒋序》)此处图、表二事,当分别言之,且梁、蒋二氏更多从“新史学”的辅佐工具论其功用;萧书制作各表,则接近于传统的人物世系表,与正文配合,充“通史”之一体。

萧一山认为史书有表,可以“置繁赜于简明,条事物于一贯”,十分重视史表,也投入很多精力和时间编制史表。最初所拟“六表”包括:清代大事年表第一、清代宰辅表第二、清代军机大臣表第三、清代督抚表第四、清代学者著述表第五、清代外交约章表第六,见《清代通史六表叙例》(民国十二年稿,二十五年一月修订于北京,《非宇馆文存》卷五)。《清代通史》上卷收入各类史表三十余个,占近百页篇幅,中卷有表二十八个,占二百页,下卷史表所占比例更大,仅《清代学者生卒及其著述表》将近三百页。李泰棻称许《清代通史》中的史表作用,以为“有清制度较繁,往代《会典》《通典》,虽载其详,顾卷帙纷多,览之匪易。一山于其官爵,禄位,兵刑,选举,学校之制,多纳于表;卷首并详列大事俾读者一目了然”(《清代通史·李序》)。后世学者总结《清代通史》的著述特点,也突出“重视史表的作用”一点,认为“作者把一些繁琐的事迹,枯燥而又难于记忆的数字、世系、制度、条约、行政区划、学者著述等等,均通过提纲挈领、钩要提元的工夫,一一列成简表,附于书前或文末,既节省了大量的篇幅,又给人以一目了然的印象,效果较好”(萧立岩:《萧一山传略》,《中国史学家评传》下册,1610-1611页)。近时仍有学者表彰萧一山对“史表”的成功运用,认为 “发扬了中国古代历史编纂学的优良传统”,“表现出极其可贵的创新精神”,“对于我们今天探讨历史编纂仍然富有启发意义”(参见陈其泰:《现代史家对史表的成功运用——以萧一山〈清代通史〉为例》,《人文杂志》2013年第11期)。

《清代通史》六表之五《清代学者著述表》

然而,陈恭禄看待《清代通史》下卷第一册之“史表”,不惟“效果”不佳,甚且性质可疑。其批评意见包含三点。其一,次序突兀,位置不当。萧一山对此辩解说,“愚书七表,本为附录,初与正文无干,因全书未成,续有增刊,此亦无可如何之事。陈君谓插表于咸丰朝前,直可谓无的放矢”(《为〈清代通史批评事再致吴宓君书并答陈恭禄君〉》,1932年11月3日)。是否“无的放矢”,陈恭禄作有反驳:“萧君既言表为附录,而印行之讲稿,则称表为卷下之一,史稿为卷下之二,书中亦无说明,岂能谓余‘无的放矢’乎?”(《为〈清代通史〉下卷答萧一山君》,1933年2月27日)惟《清代通史》下卷一、二册为“讲稿”性质,既属未定之书,“史表”位置亦具有临时特色,究竟何为“适宜”,此处不必具论。(按1963台湾商务印书馆出版《清代通史》定本,“七表”置于卷末,目录为:清代大事年表第一、清帝爱新觉罗氏世系表第二、清代宰辅表第三、清代军机大臣表第四 、清代督抚表第五、清代学者著述表第六、清代外交约章表第七。)

其二,内容庞杂,饾饤獭祭。“表所列举者,多为人名、官名、年代,读者不能记忆,且或不愿一读,其性质近于人名大辞典,辞典固非历史”,如此不惟不能“省篇幅”,更视史书无异“百科全书”,这在陈恭禄看来“原不足取”,他进而质问:“二十世纪之史书,当以明了整个社会为目的,何必不辨是非,墨守旧法?”(《评萧一山〈清代通史〉下卷第一二册》,1932年10月3日)按运用之妙,存乎一心,表之有用无用,端赖读者眼光。陈氏径谓“对普通读者毫无益处”,或嫌稍过。差不多同时,谢国桢在《北平图书馆馆刊》六卷二号也发表关于《清代通史》下卷的“介绍文”,指陈同一事实,但表示“作表是一件很不容易的事。这些表虽然不能无漏落的地方,但也很可以备人的检查”。所言未掩其善,似较平允。

谢国桢:《新书介绍:清代通史下卷甲集二册(铜山萧一山著)》,《国立北平图书馆馆刊》第6卷 第2号,1932年3-4月

其三,“攘他人之著作以为己有”。针对“史表”制作,陈恭禄敏锐地指出,凡下卷收录之枢臣、疆吏、学者各表,均有现成著录文献可资参考,故排比铺陈,不厌其详,而近代新设的总理衙门,一无凭藉,职官年表只能阙如,如此不能不有“作者编书之方法,多为一己之便利”的嫌疑。对于此种严重指控,萧一山当然不肯承认,反问道:“不知陈君曾看过《熙朝宰辅录》《枢垣纪略》《清史稿》否?愚敢必其绝未看过,不过据愚书各表前之例言,而知其书名而已。天下批评之易,真无过于此矣!”不过,这一观察并非陈氏独有。谢国桢也发现“史表”其来有自,而且更加具体地揭示了所据“蓝本”——

第一部分的《清代宰辅》等表是依着《清史稿》和潘世恩的《熙朝宰辅录》做的,清史馆所修《清史稿》是按年月排的,这个表是按人名,不过把《清史稿》的表重新倒转过来罢了。所以如鲍承光等人原表所略的事实,这个表也未能举出来。《清代督抚表》是依着吴廷燮的《同治以来督抚表》《清史稿》中之《疆臣表》而倒转来排列的。《清代学者生卒及其著述年表》是依着《疑年录》和顾颉刚的《清代著述考》而作的。

关于“史表”问题,萧一山在后续辩论中,援据吴廷燮、陈垣等前例,说明治史为治史之大端,绝非“不过抄胥之事,将无价值可言”,又驳斥“著表最易”一说,自我剖白仅《清代学者生卒及其著述表》一项,“愚费三年之力,尚未完全,而六十万言之书,亦不过费时三年而已”。他抨弹陈恭禄“无史表常识,而又妄发议论”,甚而奉劝“如其反对史表,可读《史通》,未尝不可于子玄之说,假一例证”,“《史通》既不曾读,亦尚有此‘可以一读’之《清代通史》在”(《为〈清代通史〉下卷讲稿第一二册批评事致〈大公报·文副〉编者书并答陈恭禄君》,1932年11月3日)。但对于诸表攘袭前人之说,未作出正面回应。

还可略补一笔的是,几年后,一位名叫许霁英的青年学人在《大公报·史地周刊》发表文章,也对《清代通史》中卷第一篇所载《乾隆宰辅表》提出“商榷”。全表共列宰辅六十人,“今观表中所编列,体例则前后不一,讹误挂漏不下四五十处,且遇有不难查考者亦多任其空缺”,作者一一举证,由此感喟——“是则疏荒之讥,亦不能为萧君谅矣”。

许霁英:《对萧著〈清代通史〉中卷“乾隆宰辅表”之商榷》,《大公报(天津)》1936年12月18日,第11版

二、关于“问答语体”

《清代通史》下卷第二册主体部分为太平天国与英法联军之役,书内叙事记人,屡现历史人物对面“问答”的场景。陈恭禄以为此类不合史法——

古史中之有问答,原为古代之文体,在今严格论之,殊难作为有价值之史料。盖二人问答之语,何由传出?史官记之者,何从知之?记录有无附会、润饰、夸张之辞?殊难断定,其真伪成分亦难辨别。近时史家除引用节略或可信原文之问答,从无用之入书者。萧君于其书中竟常用之。(《评萧一山〈清代通史〉下卷第一二册》,1932年10月3日)

书评中举出星相术士、萧朝贵、洪大全、李续宾、李秀成、法美广州领事、洪秀全等七例,质问道:“兹就所举者论之,或为密谋,或为军国大事,或为一二人之私语,作者何以知之?”进而批驳其病在“以小说视历史”,“根稗史为史料”,“囿于夸张之说”,“为作者装点附会之辞”。

按“问对”一体,古已有之。《文心雕龙·杂文篇》:“宋玉含才,颇亦负俗,始造对问,以申其志,放怀寥廓,气实使文。自《对问》以后,东方朔效而广之,名为《客难》,托古慰志,疏而有辨。扬雄《解嘲》,杂以谐谑,回环自释,颇亦为工。”此类之作,“(形式上)载昔人一时问答之辞,或设客难,(内容上)以著其意”,徐师曾《文体明辨》、吴讷《文章辨体》等著作从“文体”角度皆作有解说,一般归纳其性质为“文人假设之辞”。余嘉锡《古书通例》“古书多造作故事”一条,论“诸子著书,词人作赋,义有奥衍,辞有往复,则设为故事以证其义,假为问答以尽其辞,不必实有其人,亦不必真有此问也”(《古书通例》卷二“明体例第二”)。传统典籍中出现“问答”的场合,数见不鲜,一些史学本位者仍倾向于区分“假说”与“实录”,并不以“采为逸事,编诸史籍”为然。如专讲“史法”的刘知幾,很早就划分文、史界限,“以园吏之寓言、骚人之假说,而定为实录,斯已谬矣”,揭示“自战国以下,词人属文,皆伪立客主,假相酬答”,至后世史家,“皆采为逸事,编诸史籍,疑误后学,不其甚耶?”(《史通》外篇卷十八《杂说下》)顾炎武也认为文史有别,不宜牵混,“古人为赋,多假设之辞,序述往事,以为点缀,不必一一符同也”,不可“掎摭史传,以议此赋之不合”(《日知录》卷十九《假设之辞》)。

萧一山:《为〈清代通史〉下卷讲稿第一二册批评事再致〈大公报·文副〉编者吴宓君书——并答陈恭禄君》,连载于《大公报·图书副刊》1934年7月7日、14日、21日、28日

陈恭禄依据“存疑”“辨伪”的史学原则,不接受“问答之辞”可以征信,亦不认同其可以入史。萧一山起而辩难,而谓:“姑不论问答语体之见于史册者,若二十四史,若两《通鉴》,若九种《纪事本末》等比比皆是,但如陈君所云,令弟证书中问答之语,则非起死骨于地下不可。弟固无此还生术也。”(《为〈清代通史〉下卷讲稿第一二册批评事再致〈大公报·文副〉编者吴宓君书并答陈恭禄君》,1934年4月28日)此处援古证今,坚持认为“问答语体”适用于史著,不足为奇,更不必有疑。

由上述话头引申,二人之间产生了关于“历史的怀疑论者”的一番辩论。先是萧氏指控——

夫二人之语,不能传出,则二人之事,独可传出乎?史官无从知其问答之语,又何从知其问答之事?此历史的怀疑论者,真可谓无微不至矣。陈君何不思之甚耶?

陈氏随即反驳——

关于书中问答语体,余于原评论其毫不足信,并举八[七]例说明,萧君不能自圆其说,斥余为“历史的怀疑论者”。余非其人,亦不愿为之,不过平日对于史料,主张严格鉴别,定其真伪可信之价值,决定取舍,从不以小说视历史,而更加以附会也。二十世纪之历史学者,莫不如此,余非以学者自视,不过未入歧途,而惜萧君不知近代之历史方法耳。

按关于“问答之语”性质为何、能用否、如何用,因立场不同,言人人殊。擅长“谈艺”的钱锺书尝言“词章凭空,异乎文献征信,未宜刻舟求剑”,“据此以订史,是为捕风影,据史以订此,是为杀风景”(《管锥编》第四册,“全宋文卷三四”)。在他眼中,“史不可尽信”,有时还迹近于诗、小说、传奇,掺杂了“文学的虚构”——“上古既无录音之具,又乏速记之方,驷不及舌,而何其口角亲切,如聆罄欬欤?或为密勿之谈,或乃心口相语,属垣烛隐,何所据依?……盖非记言也,乃代言也,如后世小说、剧本中之对话独白也。……史家追叙真人实事,每须遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩,庶几入情合理。盖与小说、院本之臆造人物、虚构境地,不尽同而可相通;记言特其一端。”(《管锥编》第一册,“左传正义一”)史书中所谓“问答之语”,不是实录古人的“记言”,而是具有作者意识的“代言”,并且此种代而言之,绝非随意创造,需要史家“设身处地,依傍性格身份,假之喉舌,想当然耳”。按钱锺书说法,作史者据往迹、按旧编而“补阙申隐”,也需要“灵奇酣放”的想象,也好似“肉死象之白骨,俾首尾完足”。在此意义上,文、史之间已非判若鸿沟,不可逾越,相反地,两者关系密切,“接枝交叶”。

钱锺书《谈艺录》

如果说,钱锺书论史学求真之道,“非传真之道,而传神之难,遗其神,即亦失其真矣”(《谈艺录·静修读史评》),终究掩藏不住一颗“文心”,显与实证主义派史家异辄,古事真相可由科学方法重建而传,没有精神的古事,却“仿佛走了电的电池”,其所谓“代言”之善,大致也应在此思路上理解;那么,萧、陈二氏对于“问答语体”尽管见解不一,然身份认同都是“二十世纪之历史学家”,争论重点在于如何还原历史,不论“疑”或“不疑”,尚均发生在史学实证层面上。“史不可尽信”“史事无不待考证者”,大致是民国趋新学者的共识,他们好讲“方法”,强调“鉴别”,处处抱着“存疑主义”,甚而有一种“宁可疑而错,不可信而错”的态度(参阅王汎森《民国的新史学及其批评者》)。只是作为北大出身的“新学生”的萧一山,对传统史学抱有某种“特殊情结”,在追叙历史上的真人实事之际,自信更具“遥体人情,悬想事势”的能力。他控诉陈恭禄为“误入歧途”的“历史的怀疑论者”,于“问答语体”喋喋缠纠,恰成“陈君无历史基础常识,而又‘大言欺人’之确证”,后者则径以“近代之历史方法”作为自我辩护的工具,强调要将史料的“严格鉴别”,而抵制一切“附会”“润饰”“夸张”之辞。从以上对话,我们可以看到,检验“问答”的史料价值,二人各持方法与尺度,其故在于所援据的史学理论资源不同。由此,“问答”一体“足信”与否,已成公婆互争有理的“罗生门”,殊难片言定谳,给批评者戴上一顶“怀疑论者”的帽子,似亦不足服人。

三、“文人不与言史事”?

萧一山《清代通史》下卷讲义印行后,谢国桢专门做了书评,有趣的是,史事“搜证”、史料“搜辑”而外,花很多篇幅大谈“史学叙述的方法”——

自从考证学兴,史学叙述的方法,越发不讲了。只要东抄一段,西录一段,加上一点案语,于是乎就是什么考的大文章了。其实作史这一件事,须费了许多气力,找了许多材料,辨别了材料的真假,把他的事实融会心中,我的文章发表出来,那么才有精彩。……我看清初只有万季野“有作史的本领”,近来梁任公的论文,真是光焰万丈,确如他说“吾文有力,吾手有鬼”的样子。即如他做的《近三百年学术史》,读了教人忘倦。胡适之,格局小得多,但他的条理畅达,是不可及的。

谢国桢是梁启超弟子。我们知道梁著《中国历史研究法》讨论“史才”的部分,便“专讲史家的文章技术”,兼取“组织”与“文采”两端,前者注重剪裁、排列,后者则贵在简洁、飞动。谢国桢在此处表彰乃师“作史的本领”,有文有质,文史合一,其实也间接点出了萧一山著述瓣香所在。

刊登陈恭禄书评的《大公报》“文副”版主编吴宓,对《清代通史》的一些“缺点”尽管有所指摘,但从传统文化观出发,欣赏萧一山“旧学”根柢深厚,“文章”辞藻精工,在今皆极不易得——

近世专门之学盛,而一般文化程度低降。故作史者往往于古学缺乏修养,文章素不经心,其著作虽罗列事实,清疏严密,而文字则晦昧干枯,了无神采。此在中国近今尤为恒见,因中国新学来自西方,材料方法取自异国载籍,工为此者,自更难望其于本国文史沉浸有素。况自文字改革,旧学湮灭,读线装书者,亦只急促翻检,寻取可人吾题或适合吾意之材料, 排比堆积,以成吾之著述,谁复精心融会,实行研炼,以撰作有声有色之妙文乎!

今之作者,率皆旧学乏修养,文章不精炼,故著作史书,若其事实之精确相等,则文较工美者胜。本此以言,则萧一山君之《清代通史》似为有价值而可赞许之书。

有意思的是,若以陈恭禄尺度衡之,上述“赞许”之词不仅搔不到痒处,甚至有舍本逐末、褒贬倒置的嫌疑。“文史分立”是他一贯的主张,在他看来,萧一山充其量算是中国传统式的“文人”,而距离标准的“历史学者”尚远。前述“问对”一体运用于史著的争议,便很能反映二人对于文、史边界敏感程度的差异。

《大公报·文学副刊》主编吴宓

吴宓:《〈文学副刊〉编者案语》,《大公报·文学副刊》1932年11月3日

同一种书,读者观感因眼光不同而大相径庭。吴宓赞赏萧一山“著作史书”而能“有声有色”,诚为难能可贵,陈恭禄却苦其“文章不精炼”,行文大部“仍是未消化未审核之史料”。今日有学者以为萧一山文风“质朴、简洁、生动”,“对于改进当前史学著作的表达方式,大有借鉴意义”(张光华《论萧一山史学著作的文风》,《史学史研究》2013年第2期),王家范却强调“先生征引史料务求保持原貌,往往大段采录,不加删减,由此保存了大量原始历史文献,也为读者留下了独立咀嚼的较大的空间”(《萧一山与〈清代通史〉》,《历史研究》2006年第2期)。陈恭禄特别反感的一点,就是《清代通史》大抄文献,“从不问其所言来自何方,杂然抄袭,毫无主张”,“其视史书无异于百科全书,原不足取”,不禁由是反问道:“著书果若此之易,究何益于读者乎?”

就史学著作而言,行文繁冗尚在其次,吃紧的,更在文省而事误、或文省而事不增。顾炎武尝论“文章繁简”,便主张“辞主乎达,不主乎简”。陈寅恪也说过“讲历史重在准确,功夫所至,不嫌琐细”。萧一山在论战之际,也从这一角度为自己辩护:

盖辞省则意吝,毕载则言妨,为斯变体,不得不然,陈君固未之能懂也。

盖当时之情形,不能确知,故引附原文,而注明其出处,此是谨慎必然之笔。凡通史写注明出处者,皆作者融会贯通之言。反之,则凡注明出处者,皆引证他人之语,而借以参考,非作者所愿负责。此种写法,于古有征,于今亦有征,中西史书,比比皆是,不仅一部《清代通史》也。

不过,需要说明,陈恭禄批评其实包含两层,一是史料原文抄得太多,二是只有抄录没有鉴别,所以他要强调“史料之利用,非抄袭之谓,乃分析其内容,辨别其真伪,考证其事实,然后引用,否则辗转传抄,仍是未消化未审核之史料,何必多此一举?”萧一山的答文只是回应了第一层(关于萧著“史料”使用问题的具体讨论,参拙文《“批评”如何可能?陈恭禄与萧一山笔战述评(上篇)》,《中国文化》2022年第2期)。

至1942年,萧一山任教于内迁四川三台的东北大学,发表《近代史料史书及其批评》《近代史书鸟瞰》二文。时隔多年,经过长期的“自学”和“补课”,萧一山的史料学素养已非昔日可比,对近代史料“丛林”全局在胸,而能剖析入微,只是间或积习发作,言下仍有若干“大言”的流露。陈恭禄阅读之下,又忍不住作文批判,在一篇题为《史料与学者》的文章开头,即发表了一番“感想”——

近代史之史料,浩如烟海,绝非一人之力所能遍读。不自量而言之,徒见其胆大妄为,而为通人所笑。学者知其然也,非亲读或曾利用之史料,决不敢有所论列。其研究之范围,常限于专题或某一时期,既不能以之推论一切,更不能强不知以为知。凡研究学问之人士,无不如此。近时我国史学视前稍有进步,为一可喜之事,而最大之阻碍,则为文史不分,以为能文者皆可为史家。

此处“文人”,明指萧一山,批评其滥充“史家”,“自居于学者地位,妄议一切,不免误人”。文中“仅就方法上”指出三点“谬误”,一曰“傅会”(牵强附会之解释,非愚即枉),二曰“强不知以为知”(不知外国史料,所言多为新创作之事实),三曰“不知何谓著作”(以抄录史料为著作,辨别史料与著作之基本知识,亦嫌不够)。

萧一山:《近代史书史料及其批评》,《志林》第3期,国立东北大学,1942年1月4日

陈恭禄:《史料与学者》,《斯文半月刊》1942年第2卷第10期

清儒章学诚虽提倡文史贯通,大体仍站在治经史之学的士大夫立场反对文人习气,主张“文人不与言史事”,以为“文士剿袭之弊,与史家运用之功,相似而实相天渊”。到了民国,像傅斯年这样的新学者更明确指出:“文史两途,性质固不齐一,史为科学,而文为艺术。”陈恭禄素持“文史分立”主张,如文章标题——“史料与学者”——所暗示的,文人不足以言史学,原因在于:

国人所以如此者,由于不知历史性质,亦不知历史方法。文人未受历史学之训练,偶尔见得一二史料,即自标榜为学者。殊不知史料为一事,保存史料又为一事,研究史料发为论文又为一事。学者之贡献,乃视其研究之结果——有无新知识也。国人受传统思想之影响,不能辨别,原无足怪。文人滥充历史学者,有此观念,而发为文字,则不能不予以指正。

学者之异于文人者,在经过史学的严格训练,明晓历史学之性质与方法,能够在充分搜集和考证史料的基础上,进行综合叙述、提供新知。非此,则不足言“史家”。1930年代初,萧一山有海外考察之行,在欧洲蒐辑“太平天国史料”颇有成绩,自居为一大“贡献”,陈恭禄由“保存”与“研究”之异着眼,加以反驳,而谓“实则抄录史料,为任何人所能为,萧先生自视,亦太卑矣”。

那么,究竟“何谓著述”?陈恭禄论“今日编著历史之方法”,亦尝期许“以深切美丽之文写成”(《中国近代史·自序》,1934年),包含了“文”的追求,但更要紧的是“质”的保障,他说:“著作非抄录史料之谓,乃研究可信之史料,分析其内容,据所得之史实并将其融会贯通,然后叙述其发生之背景、经过之始末及对于后世之影响,读之庶可明了各时代之情状也。”(《〈中国通史〉(第一册)自序》,1944年)然则在对史料“辨别虚实”的前提下,重建“真确可信之史迹”,进而“融会贯通”,追求一种“有统系之作品”,反映了陈恭禄考据与综合并重的治史思路。惟运用之妙,因人而异,验证于史学实践的效果,似仍不免众说纷纭、毁誉不一之嫌。陈恭禄不满于“近人关于近百年史之著作”,对曾友豪、孟世杰、邢鹏举、杜冰波、萧一山诸家作品多有抨弹,叹息“求一叙其始末之书,竟不可得”;而给他带来空前学术声誉的《中国近代史》在1934年问世后,同样遭受过批评,被指“其中亦颇多可以商榷的地方”,以至于不得不起而自辩,从而在1936年4月至7月的《大公报·图书副刊》再次上演了一场激烈的“文字战”,深有意味的是,这一次笔墨官司的被告成了他本人(说详拙文《“剃人头者,人亦剃其头”——论1930年代的“近百年史之著作”批评》,另文待刊)。萧一山在1942年发表有关“近代史书史料”的评论文章时,对自己早期著述的“疏漏之处”基本可以平情对待,言下却始终未忘当年辩论的对手方,并悠悠然“捎带一枪”——“陈恭禄先生之《中国近代史》,才力不能驾驭史料,报章常有批评,兹不赘言”——我们似乎也就可以理解,这一次为何反倒是陈恭禄按捺不住火气,所谓“文人滥充历史学者”这样怼人的话究竟有何言外之隐?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司