- +1

哀悼 | 司徒兆敦:推动中国纪录片的发展是我们共同的任务

据悉,北京电影学院导演系教授,硕士生导师,纪录片导演,中国电影家协会会员,著名纪录片教育家司徒兆敦先生于2023年8月31日凌晨去世,享年85岁。

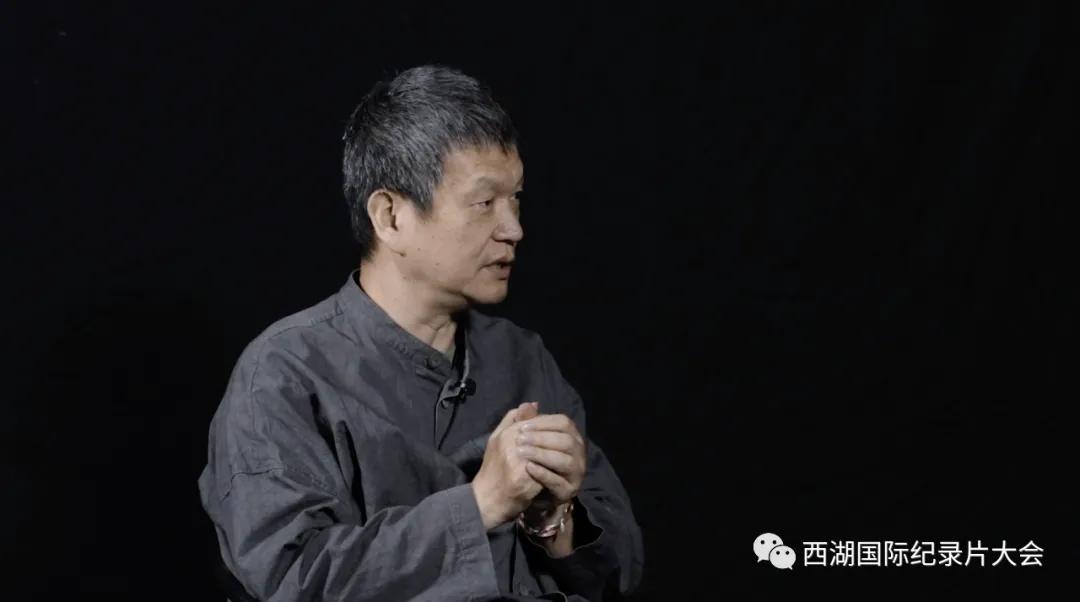

司徒兆敦先生在第四届西湖国际纪录片大会

司徒兆敦先生1938年11月生于香港,祖籍开平赤坎,1951年随家人移居北京。1959年考入北京电影学院导演系,毕业后留校任教,他致力于纪录片在中国的普及和发展,影视代表作有《我的梦》《竹》《青山夕照》《华夏风采》等;主要著作有《影视导演基础》《世界电影趣闻》《中国纪录片创作前瞻》等。1997年9月,他被北京电影学院授予“金烛奖”,此外他还曾被中国电视纪录片学院奖授予“推动中国纪录片发展杰出贡献奖”,被中法纪录片双年展授予德高望重的电影艺术家“终身成就奖”。

2020年,司徒兆敦先生与第四届西湖国际纪录片大会结缘,担任当年“D20提名”单元评审委员会主席。

《忆司徒兆敦先生》——张献民

司徒老师,一点回忆

司徒老师的家族史,是近现代中国的历史。

四代之前,司徒家的长辈,以苦力身份离开广东老家,到旧金山淘金、然后修铁路。因排华法案,无法定居美国,晚年落脚在加拿大,去世时的身份是个水手。

三代之前,就是司徒老师的爷爷,在旧金山听孙中山演讲,加入同盟会,闹革命、反帝制,还回广东老家盖了个碉楼,据说捐过大炮、也开过大炮。

司徒老师的父亲,司徒慧敏,结识了共产党,发现了马克思主义,加入了革命队伍。他在美国是工科学生,在上海电影界任同期录音师,设计组装过中国最早的电影录音机。在香港等地采购电子零部件、地下运输到延安,组装电台。50年代还根据最高层指令赴美从事侨胞事业和采购事业。晚年在文化部和别的部委任职,住在北京木樨地。

司徒老师,早年就读于北京的101中学,因父亲的民主人士身份,曾受到高干子弟同学的一点歧视,接受父亲的影响学习并从事电影工作,64年开始任纪录片教师,60年代中期投身革命大潮,曾于杭州等地躲避暴力,后被捕坐牢,在牢中彻底历练了中国底层社会,70年代初期恢复了自由。其时,恰逢温都尔汗事件之后,他父亲在最高层指示下,公开了三十年代开始的党员身份,一家人生活逐渐正常。

司徒兆敦老师之被后辈敬仰、尊重、纪念,主要因为他改革开放后作为电影教师的贡献。他是改开后最早出去的那批人,拜访了一些亲戚、华侨,但也有欧美游历。当时他已经以纪录片为志业,回国时带了一些录像带,学生们、各地到北京进修的人、电视台的编导们,去司徒老师家里集体观看,或复制。比较受欢迎的有《北方的纳努克》《奥林匹亚》《雨》《桥》等,最受欢迎的是《意志的胜利》,在外地被复制到第六版。

当时北京电影学院主要有司徒老师、周传基老师、谢飞老师从国外复制电影带回来与大家分享,前两位都有华侨身份,除了自己带回来的,还有后来嘱咐亲戚寻找后寄来的。这些新鲜的养分,构成了中国第五代和第六代电影的基础。司徒老师是中国电视系统90年代节目改革、纪实栏目兴起的思想源头之一。

司徒老师的纪录片理念是个混合体,有着延安时期的新闻学特点,也有电影语言性质,倡导真实,鼓励批判,提倡揭示,常言说直接电影。其创作实践接近尤里斯 伊文思,直击现实后进行编辑和解说,但他鼓励大家尽量不要用解说。晚年,他强调真实是第一位的。自述中只保留教师身份,导演或教父的头衔都被他抛弃了。

以此短文缅怀和纪念。

张献民

23.8.30

2020年10月,司徒兆敦先生受邀担任第四届西湖国际纪录片大会“D20提名”单元评审委员会主席之时,向西湖国际纪录片大会组委会撰写了一封信,其内容之真挚,洋溢于字里行间,至今读来,司徒先生的音容笑貌犹在眼前。

司徒兆敦先生来信

西湖国际纪录片大会:

组委会负责同志 你们好 !

收到你们热情的来信。对这一次西湖国际纪录片交流和学习,推动中国纪录片的发展是我们共同的任务。我感谢你们对我这样一个喜欢纪录片,做纪录片,教纪录片的普通教师的信任。我很高兴见到了许多老朋友,也交了很多新朋友特别是年轻的朋友,因为他们是纪录片的未来和希望。

任何有权威的国际性纪录片机构,必须有自己明确的学术追求,哪怕只是暂时的,阶段性的追求。你们秉持“ 我 · 纪录 · 事实 ”这一学术宣言,既简单明确,又是可以执行的。强调我(作者)的独立观察,即我看、我听、我思考、我纪录的事实。强调“我”在纪录片创作中的主导作用,丝毫没有放弃纪录片作者的社会责任,和纪录片的人文关怀。

从我看到的入选作品,我高度肯定初选评委的专业水平。由于他们的工作给终审评委减少了很多麻烦。

我必须说,这一次西湖国际纪录片大会,是我经历过的最少干预的评委会工作。我感谢你们。

主办国际纪录片大会,因为有评奖工作,它是非常敏感的。特别是这一届,在疫情中间,外国评委不能到场,中国评委又是多数,公正性就容易受到质疑。作为中方的评委会主席,我非常注意尊重并听取国外评委的意见,所以没有发生些许的问题。我曾经担任过第一届北京国际电影季的纪录片评委会主席,那时有国外纪录片作品参赛,但是评委会没有国际评委。我非常高兴,所有的中国评委坚持作品质量标准,将最大奖给了国外作品。事实证明,它的效果非常好的。

这次大会在评奖过程中,没有任何地区或种类受到特别关照,它坚持学术水平和评奖的公正性,作为评委,我是心安的。大会的安排丰富、紧凑,志愿者非常尽责,当然他们也学习了很多,他们应该高兴。

因为疫情,多有不便,这是我可以理解的。每一届纪录片大会,因为评委会成员不同,他们的纪录片认识和评判标准也不尽相同,这是一件好事。我希望西湖国际纪录片大会可以更加包容,接受例如以动画形式的纪录片。只要是非虚构前提下,讲述的内容是有事实依据的纪录片。其他样式的纪录片,我们同样要给以支持和鼓励。解放思想,开拓未来应该是我们电影节所追求的。

永远感谢你们为发展纪录片所作出的努力。

司徒兆敦

2020.10.29

第四届西湖国际纪录片大会举办期间,司徒兆敦先生曾代表大会评审团致辞,他在台上娓娓道来自己开始创作纪录片的缘由,以及在中国残疾人艺术团当义工和拍摄的经历。他表示,学习和拍摄纪录片是了解国情的过程,也是对生活的不断观察和体验,这也成为了他在日常教学中更加重视对纪录片教育的契机。

司徒兆敦先生与张献民教授对谈视频

同时,司徒兆敦先生还与时任IDF学术委员会副主任、北京电影学院教授张献民进行了一场精彩的对谈,以下为当时的文字内容整理。

张献民:您觉得在中国的内部,各个不同的大学在教授纪录片时,是有不同体系吗,还是大家实际上都在重复差不多的教学体系?

司徒兆敦:每个学校或每个老师,对纪录片的看法都不会一样,这是件好事。我特别怕去哪地方都给人家建立一个模板,大家都一样。就我的看法,只要是遵循了非虚构的前提,样式是可以多种多样的。以我自己的教学为例,我原来是学故事片的,但后来又希望能够再次回到生活里,从生活出发。

我教学最初时,有人说:你别这么较真,非虚构里如新闻、纪录片、专题片等不必分开。我说不可以。我是很较真的根据我的观点,对这三者进行了不同的界定,开始去摸索它们的规律。

像周浩有新闻的底子,我觉得他后来的纪录片形态会独树一帜;像我从故事片过来,我研究学习纪录片的过程中,我必然会带上我原有专业的一些看法,但我又反对美国人纪录片也要讲故事,根本不能同意这样的观点。纪录片的文献性、认识价值,比讲故事要好。我上纪录片课,我的学生很轻松,我给他们不停讲生活里的那些真实的事情,我在IDF开幕式也讲了我思想的转变。我觉得生活比什么都重要,生活里那些真实的事情比故事片里人编的故事质感更强,所以我的学生也慢慢跟着我这么走。

北京电影学院最早是周坤、韩建文他们开始摸索纪录片。我是1964年毕业交给我一个班教授科教片,我认为这也是纪录片的一类,即科学类的纪录片。我的纪录片观念跟很多人不一样,我特别强调纪录片的纪实功能,因为我相信时间是不能逆转的,所以我强调事件发生的同时进行记录。我是不允许我的学生和弟子学复拍、重拍、搬演那一套,我觉得那个价值层面已经差了很远。时间不能预算,那么你就必须要在这个瞬间、在事件发生的时候拍摄到。

每个人教纪录片都不一样,我在北京电影学院导演系开设了纪录片专业,那我一定会按照我的想法来开。我觉得现在纪录的手段越来越多,不像我们原来都用胶片记录所以特别珍惜,怕拍不好浪费。现在非常方便了,拍完不行再重拍,但这个时候我就想提醒现在做纪录片的人,还是要尊重胶片精神,就是一次过的,生活不会再重复。所以我要求他们必须学优秀的新闻摄影师,那种对时间的重视,全部身心投入记录一件事情。那种态度我觉得在今天没有了,觉得很方便,拍一大堆东西全是没有价值的。我在香港城市大学教纪录片,我就给他们四句话:我看、我听、我思考、我记录。

司徒兆敦老师对第四届西湖国际纪录片大会寄语——“希望IDF能秉承已有的人文之关怀,学术之态度,纪录之精神,并继续探寻纪录片在当代社会的真正价值与意义。

人类发展的历史,就是纪录手段不断发展变化的一个过程。为什么纪录这么重要?我在教纪录片的时候强调,我们人的记忆是有时间限制的,根据科学家讲20年会有一次记忆的衰退。像我80多岁了,如果按20年一个周期,我现在很多东西都忘了,但实际上又有太多的东西是不应该被忘记的,就要把它记录下来。后来有了照相术纪录、电影的纪录、电视的纪录,那是不是前面的纪录就没用了呢?我觉得不是。各种纪录都不可替代,这些手段都是可以用在现在纪录片创作里的。语言出现了,口述历史、口传的东西,有没有价值?有价值!所以我慢慢相信故事片如此,纪录片也如此,这是一个影像、声画构成的艺术。

张献民:纪录片最早是只有电影形式的纪录片,后来是有非常多的电视纪录片,乃至电视纪录片成为一个主流,然后现在各大网络平台实际上已经是纪录片最大的生产者了。在您看来,这些媒介方式的转变,有根本性影响吗?

司徒兆敦:每一种新媒体出来,这是时代变化了,所以它拍摄内容必然是有区别的,方法上和作者态度上也是不一样的。像电影时代、电视时代到现在新媒体时代,它一定都有带来(影响),每个阶段都做了太多不一样的东西。相互之间,我相信是会有一些传承的东西,但也一定是有新内容的变化,不应该把它当成矛盾的。所以我觉得面临新媒体必须要去学、要去研究,因为多一种手段。

张献民:这次在西湖国际纪录片大会,您看到的片有什么样的印象?

司徒兆敦:很自由,组委会从没有给我们任何约束,你们怎么想,你们喜欢什么,你们就如实根据自己的想法去投票,这点特别好。我特别感谢这次的初评评委,我相信他们非常认真地挑选,而且就我所知,有我的朋友也提交了作品但没有入围,也就说(IDF)排除了所有私人关系,初评评委对纪录片有他们的态度,所以挑选出的片我觉得总体水平是不错的,这点我很高兴。

每一个纪录片节都在慢慢形成自己的一种偏向、爱好,我希望每个纪录片节一定有它的追求。它跟美术有关系,跟视觉造型有关系,他们怎么理解非虚构前提下的影像制作?非虚构的影像要朝哪个方向走?也就是我一直想说的,其实电影包括纪录片,是从表象真实的追求。比如说国际纪录片节找到了它自己喜欢的,广州纪录片节有它自己的一个走向。

西湖国际纪录片大会我觉得很好,每一次的评委都不一样,带来了评委兴趣的多样化,而且IDF组委会(对评委)没有任何要求,这是反应多样化。我就特别反感,如果我们建立一个新模式,大家都来学,我觉得这是悲哀的。我也不希望成为这样的一个老师,我教纪录片永远是采取一种开放态度,所以我欢迎各种各样的东西。

第四届西湖国际纪录片大会“D20提名”

评优单元、创投单元评审团成员合影

我觉得纪录片未来走向,最可怕的就是要保护、要尊重人的隐私问题,因为现代科学技术什么都能达到,偷拍、偷录等都可以做到。所以我现在讲视听语言,我第一讲就讲真实的语言。美国好莱坞变化,跟它60年代以后纪录片(直接电影)的起来(有关),对它影像的这种认识变化很大,我个人认为从那之后纪录片促进了电影的变化。我现在教纪录片,你对一个题材感兴趣,你就要长时间去观察。我们缺少了人类学纪录片的方法,就是非常耐心的、长期的对一个事物的观察、思考、研究,由远到近的这种观察,由外部一直到它内心世界的观察,然后再用影像的方法把它记录下来。

张献民:我们也非常希望用一批作品,一方面是传播,一方面是传承。因为中国在这个层面蛮幸运,我们的观众比较年轻,西方有些国家这些作品的观众都比较大龄化,中国年轻人现在很多还是愿意接触新东西、接触国外的东西,然后通过转播的方式比较集中去看一些不太容易看到的,或者是在社交媒体、网络上传播度非常低(的作品),里面有一些(作品)就像您说的用了长时间的观察、用了很多力气去做一些纪实工作的。我们选片时觉得我们的开放的,不是只选美术类的,有关它的新鲜度,有关它的不常见的素质,这些也是我们非常关注的,用您的话说可能就是带有作者性吧。因为它带有作者性的话,可能同一类题材,和别人拍出来的不是特别一样。

司徒兆敦:对于中国独立纪录片活动,我是尊重他们的,只要是纪录我觉得都有价值,所以我跟独立纪录片的一些朋友都保持很好的关系。我认为纪录片,你是一定要花一段时间陪伴另外一个生命,共同度过一段时间。我一直希望他们(独立纪录片)改成叫“非主流纪录片”,不要那么敏感,独立的人格、独立的思想、自由的思想都没有问题,纪录片不要建立模式。我不希望西湖国际纪录片大会要建立一个模式,不同的纪录片节有不同的方向,不同的追求,只要在非虚构前提之下,即不要去编假作假。

第四届西湖国际纪录片大会海报

司徒兆敦先生千古

原标题:《哀悼 | 司徒兆敦:推动中国纪录片的发展是我们共同的任务》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司