- 12

- +11563

从抑郁病人,变成“机器人”

“妖怪”并没有完全被打败。

尽管它已经苟延残喘,但还会在吴晓天四周逡巡。他能听到它的低鸣,看到它的影子,但他已经有力量对抗它。

白天,“妖怪”被驱逐出他的领地。他外出吃完午餐后,坐上一辆出租车。在副驾驶,他主动和司机搭话:“师傅你知道吗?我是机器人。”他穿着一件胸前印着“抑郁战士”的黑色T恤。

胸前印着“抑郁战士”的黑色T恤。本文图片均为 澎湃新闻记者 何锴 图

司机愣了几秒,没说话。他笑着望向司机,又补了句,“是真的,我脑袋里有芯片。但是,和科幻电影里的机器人不一样,可以主宰自己的情绪”。

一年多前,他做了脑机接口治疗抑郁症的手术。如今,他不再像以前,无法迈出家门,甚至自己的卧室。他去人多的商场吃饭,在小区是孩子王,去热闹的KTV唱歌。他的人生“重启”了。

司机仍在半信半疑中,吴晓天在一旁偷笑。

机器

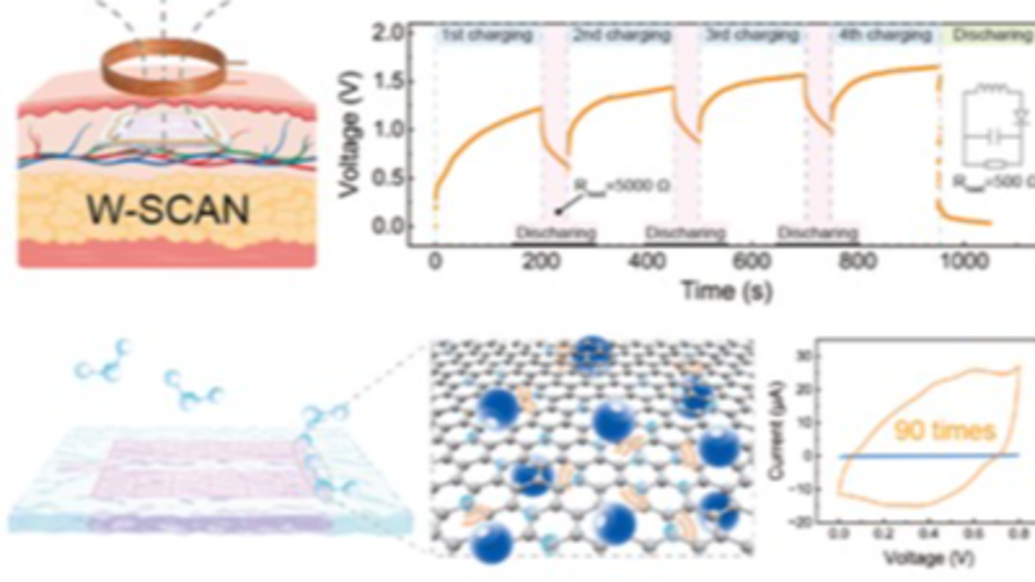

回到家,吴晓天坐在沙发上,把电视遥控器大小的白色充电器靠近自己右胸。掀起衣服看,他胸腔靠右的位置,有几个凸起的粉红色肉瘤,是手术后留下的疤痕,里面埋着两个硬币大小的电子设备,也叫脑起搏器。

手术后留下的疤痕。

无线充电器隔着衣服和皮肤,能直接感应到他肉里的装置。绿色指示灯亮起,充电正在进行。他把充电器装进一个黑色肩带里,套在肩上,这让他感觉自己像钢铁侠。

无线充电器。

胸前的脑起搏器和他大脑里面埋入的两条电极线相连接,电极穿过他大脑前侧的神经核团,每条电极线像两条灯带,打开起搏器开关,16个靶点如同灯一般亮起。他的头发早已长出来,看不到任何疤痕,他用手摸大脑的两侧,能感觉到两条硬硬的线。

吴晓天的手术主刀医生孙伯民说,事实上,这只是一个微创手术。在患者的头部、胸部分别植入电极芯片,由右胸腔的脑起搏器供电,于电极末端放电,从而刺激大脑前端的神经核团上的靶点,以此改善病人的情绪,帮助治疗抑郁症。他是上海瑞金医院功能神经外科中心的主任,也是脑机接口治疗难治性抑郁症临床研究项目的主导者。

一边充电,吴晓天一边尽力表述自己体内机器工作的原理:“这是一个持续电流对大脑紊乱的电流的重新整合,让它变得规律、跟正常人一样的一种形态。”

脑机接口的原理是自动记录脑子里的波形,一旦病人出现过于亢奋的状态,通过人为调控,切换到低点(休息)模式,当情绪低下来时,再启动工作模式。孙伯民发现,吴晓天脑内的一些波动会跟随他抑郁症的症状变化,症状改善时,波幅升高,多巴胺数量增加;症状变重,波幅随之降低。

白天,吴晓天把程序调到工作模式。这个模式也叫抗抑郁模式,这种模式下,他会有正常人的喜怒哀乐。他形容那种感觉像是身体被解冻,“有一股力量起来了”,对周围的一切又重拾兴趣,不再有排斥的淡漠。

夜晚睡觉前,他切换到休息模式,白天的快乐消失,心境莫名低落,说话的欲望消退了些。“妖怪”占领一部分他的领地。从一种模式到另一种模式,意味着他的情绪也经历了过山车式的转变。

清晨醒来,切换到工作模式前,他蜷缩在床上,急切等待着按下工作键。这个豌豆大小的按键,瞬间将他从奄奄一息的“妖怪”手中释放出来。

吴晓天早上起来调节开关。

连接手机的开关。

抬头的一瞬间,他像换了一个人,笑容重新出现在脸上,说话时音调变高,语速加快。他套上一件粉色T恤,黑白格子棉布短裤,唱着歌从床上滑下来。此时,他是个三十一岁的青年,高个子,阔嘴巴,身材微胖,神情坚定。新的一天开始了。

8月下旬的一个上午,吴晓天又去了趟上海瑞金医院功能神经外科中心。出门时,他会带几瓶电解质饮品,随时准备补充能量,手术后,他时常感到饥饿。黑色背包里装着脑起搏器的充电器,插线板。到室外抽烟时,他眼睛也一直盯着背包。

充电线。

机器不能断电。当电量低于80%时,需要长时间补充电量。孙伯民回忆,之前有一个病人做完手术后,因为充电器没了机器断电,病人像从悬崖上坠落,等再充上电时,病人已经无法回到刚治疗时的状态。

手机上可以显示剩余电量。

那天为吴晓天做测试的医生是王宇涵,孙伯民团队里的项目医师。她坐在吴晓天旁边,问完他最近的药物使用情况,再让他填写一份临床研究评估量表。这份病例回访表将测试吴晓天最近一个月的心理和精神等状态。

王宇涵后来才跟进这个项目。“你的颅内的设备刺激的参数稍微高了点。”她感觉吴晓天情绪有些高涨,说话滔滔不绝。“那是因为你不知道我性格以前就这样。”他这样解释道。

他像一个正在参加考试的学生,翻开试卷,一只胳膊压着试卷,埋头答题。在做其他题目时,他能快速选出答案。做到“对死亡或自杀的想法”这一题时,他犹豫了几秒,笔悬在半空,两个选项提到有自杀的想法,吴晓天排除了,还有两个选项,“我没有想到自杀或死亡”和“我觉得生命空虚或怀疑活下去是否有价值”,他选择了后者。

“我必须实事求是填写。”他在选项前的数字下边划上一个勾边说,休息模式下,虽然不会再有自杀的想法,低落的心境仍然是一种糟糕的体验。他挪动一下身体,取出椅子后面的粉色抱枕,抱在怀里。

吴晓天在瑞金医院进行一个月一次的例行复查。

他填完这份二十多页的量表后,王宇涵又问了他几个问题。

“最近有做噩梦吗?”

“有做,但不记得内容了。”

“那你怎么知道是噩梦?”

“隐约记得有不好的剧情。”

“有感到不安吗?”

“偶尔会不安。一切好得太快,有点不真实感。”

“害怕黑暗吗?

“不怕。”

“害怕跟人交流吗?”

“不怕,我现在喜欢去人多的地方。”

做完测试,吴晓天从椅子上站起来,咕咚咕咚喝了几口水。走过一段幽静的长廊,路过一年多前的病房时,他看到几个头上包裹着纱布的病人躺在病床上。很多病人害怕回到医院,他说,他却感觉像回家一样。

10号

吴晓天是瑞金医院多靶点联合刺激脑机接口技术的第十位临床实验者,他的编号是10。

手术实施之前,他已经在这家医院做了详细的身体和心理检查,结果表明,他是重度抑郁症患者。医生告诉他,手术可能存在的风险,包括瘫痪、植物人,甚至是死亡。他平静地听完,对这些潜在风险没有一丝恐惧。

手术那天是2022年1月18号。他躺在病床上,随着每次心跳,监测仪的扬声器传出怦怦的声音。稳定的怦怦声虽不大,却充满整个病房。护士将静脉注射管插进了他的手臂,麻药流进他身体里,周围的声音离他越来越远。当他眼神正飘忽的时候,护士将他推入到手术室。他慢慢闭上了眼睛。

这个项目是孙伯民目前的研究重点,团队里有10来个人,有人负责记录,有人负责影像分析,有人负责临床评估。他自己曾患上轻度抑郁症,莫名感到沮丧,快感缺失,能够理解病人难以名状的痛苦。他所在的医院于2020年12月成立脑机接口及神经调控中心,并开启第一个临床脑机接口研究项目“难治性抑郁症脑机接口神经调控治疗临床研究”。

第一批临床试验者经过严格挑选,第一步是通过抑郁症量表和医生的问诊,确定患者确实患有抑郁症,同时患者还要有一定量的治疗,包括患病期间吃了什么药、吃了多长时间,之后还看患者的年龄和是否有相关疾病。在上百人里,最终只有26名合格。孙伯民说,他们都是重度抑郁,吃过很多药都无效,患病时间在两年以上,有自杀倾向或者尝试过自杀。

上海交通大学应用心理学专业硕士沈夏曾参与过脑机接口治疗技术的课题组,据她介绍,这个项目招募的实验对象是难治性抑郁症。“要把公认的一线用药最大剂量都试过了、心理治疗也试过了,还治不好,才去尝试这个技术。”

吴晓天尝试过烧炭和割腕。至今手腕上留着两条淡淡的疤痕。直到手术那一刻,他的父母不理解他为什么要做这样的手术。母亲哭着求他不要做,说可以养他一辈子。他说,每天在“妖怪”打造的牢房里,活再久,只是增加刑期。那时他感觉自己像一栋摇摇欲坠的建筑,轻轻碰一下,就倒塌了。

他必须要做点什么。去上海前,他剃光了头发,带上身份证和病历本,去了瑞金医院。他已经横下一条心,并把这次手术当成他重生的最后机会。

孙伯民说,脑机接口技术治疗抑郁症在其他国家已有运用,但是区别于国外的单靶点刺激,他采用的是多靶点刺激技术,通过分析电流活动跟病人抑郁症状的关联性,刺激对应的神经。

沈夏表示,这一技术也叫深部脑刺激(DBS,Deep Brain Stimulation)治疗,通过调控神经活动进而干预行为、情绪、认知等等。“神经调控技术的发展也有段时间了,现在已经达到可以确认某个疾病需要重点干预的脑区域、可以开颅后在目标区域精准安装刺激装置,并且无太大医疗风险。”

对孙伯民而言,这算不上是个极担风险的手术。这场手术从上午9点持续到下午3点左右。从病床上醒来后,吴晓天感觉自己睡了一觉。刚醒来,他不能进食,几个小时后,他开始恶心反胃,一直呕吐,胆汁从胃里涌到口腔。

开机是在医院会议室里进行的。那一瞬间,吴晓天感觉过去16年丢失的生命的活力突然注入身体里面,悲伤立即烟消云散,他欣喜不止,眼眶湿润。医生再进行测试,哪个靶点最适合他。他神经比较敏感,更换靶点那一刻他能明显感觉得到,不同的靶点,他产生不同的感觉,有的靶点让他兴奋想哭,有的靶点像背后被人捅了一刀,被人背叛的感觉,让他想砸桌子骂脏话。

身体里的机器刚启动那几天,吴晓天感到前所未有的快乐,心绪不再低落,不再被“妖怪”捂住口鼻。但几天后,窒息感再次袭来。和以前的每次尝试一样,耐药性一过,他又被投入地牢。

他再次感到绝望,陷入怀疑中:手术是不是白做了?医院是不是骗子?是不是被坑了?是不是小白鼠?为什么自己的人生这么失败?被这些疑问围剿过后,他想到自己没有退路可走,只能再等等看。

又过了一个星期,他出院回到家里。按照医生的叮嘱,他把从医院带回来的设备连接到电视屏幕上,让医生可以远程调控设备。

事实上,把机器放进身体里只是第一步,最终实现治疗效果,需要刺激靶点进行调试。医生按照触点编号顺序测试,电流在他脑袋里的16个靶点上来回跑,以此来寻找让他感到舒适的靶点。但大多数靶点令他感到很不舒服,情绪也随着电流的波动高低起伏。焦虑、烦躁、灰心丧气同时冲到他脑袋里。上一秒走了,下一秒又回来。这个过程让他感觉人生起起落落,希望与失望交替更迭。

手术后前三个月,一直处于调试中,除工作和休息模式外,还有休闲模式,和另一个测试模式,因为没有找到适合他的模式,这种切换更加频繁。直到4月,吴晓天发现,一定要在两个模式之间切换,否则会产生耐药性,最终他发现,休息和工作模式对他管用。他把这天称为自己的重生之日。后来,他又想到定时切换,当一种模式持续几个小时后,再切换到另一种模式,而不是时时刻刻切换。现在,他只需要一早一晚切换两次。

吴晓天可以在手机上调整模式和参数。

通常,孙伯民不会让病人自己调节模式,但吴晓天是个例外。“他比较敏感,控制力好,可以根据自己的状况来切换。”孙伯民把调节的权限交到他手里。他手机里下载了一个App,可以远程调控脑起搏器的刺激模式。

孙伯民的兴奋之处在于,这个项目意味着伦理学的突破。研究之初,孙伯民面对众多争议,有人说,抑郁症还需要做手术吗?有人认为,脑机接口控制人的情绪、会让脑内信息私密性丧失。“瑞金医院伦理委员很重视这项临床研究,也很谨慎。前后不断补充资料花了一年时间,反复论证研究,最后才得以通过。” 孙伯民说,从治疗效果看,多靶点刺激带来的效果要好于国外已经发表的单靶点刺激,很多病人能达到临床治愈标准。

关于这项技术的风险,沈夏提到,“开颅并安装一个东西进脑子,可能有外科开脑手术常见的风险等,医学上通常需要告知患者潜在风险。”这项技术发展时间短,接受过手术的人少,“可能也没有太多的样本数据支撑,所谓的潜在风险具体有哪些”。

吴晓天心里的预期是能改善20%,就心满意足了。机器可以不断优化,也许有一天,医生能给他开发权限,让他自己找靶点,休息模式的时间还能缩短,直到彻底赶走“妖怪”。

孙伯民期待的未来是,机器可以根据病人的情绪波动,自动调节到对应的模式。彻底干掉“妖怪”是以后的事。

“妖怪”

“妖怪”是在吴晓天15岁时出现的。

不快乐的开始,始于搬家后。小学时,他随父母从南通搬到苏州,有同学从家门口路过时,他心跳加快,迅速跑走,担心同学听到他的家乡话,知道他是外地人。

遮遮掩掩几年,最后还是被发现。有次,他和父母去外面吃饭,正在聊天,有几个同学迎面走来。第二天,同学对他说,原来你不是苏州人,虽然语气温和,但吴晓天心里剧烈地咯噔一下,他害怕被人知道的秘密被发现了。一个女同学走到他面前说,你可以学苏州话,他嘴唇哆嗦,情急之下说了句“我不知道你们让我讲”。他不知道自己在说什么,吞吞吐吐,心慌不安。

这种地域自卑形成于他15岁那年,看到两个同学嘲笑一个同学是郊区来的,那种被鄙夷的印象一直刻在他心里。之后的16年里,他常常因此感觉脑子不听使唤,说出来的话和想说的话,完全不一样。

表哥张霜剑比吴晓天大一岁,在他记忆中,表弟搬来苏州后,他们一起玩过,表弟没什么朋友。他当时并不知道表弟生病了。

那时吴晓天只感觉自己状态不对劲,但又说不出哪里不对。彻底失控是在一个夜晚。那天他和父亲发生争执,一脚踹到父亲肚子上。父亲肚子隐隐作痛几天后,在医院检查出肝癌。他歇斯底里痛哭,自责一夜,愿意用生命换取父亲健康。那时候没有人告诉这个少年,一切不是他的错。

高中,他进入苏州一所高职读汽车维修专业。最初两年,他怀揣着去日本留学的梦,每天课后学五个小时日语,考日语三级时,他思路清晰,答完考卷,第一个交上去。但这之后的一场考试,一道简单的题,他盯着看半天,大脑像被铁锈堵住一样难以运转,无法落笔。希望的激情冷却了,继之而来的是重重疑虑。

他的言行开始越来越反常。有时明明感觉热,从嘴里说出来就变成冷,有时想说开门,却说成关门。同学里有人叫他“傻子”,他也觉得自己傻,后来叫他傻子的人越来越多。他垂下头,嘴唇紧闭,身子在衣服里瑟瑟发抖。每天回到家里,他躲在房间哭。妖怪还没打倒,他的血条已经用尽。

那些年里,他在黑暗中行走了很久,而这所职高里的每个人都不知道。

毕业十多年后,他再次把职高毕业时的班级合影找了出来,和他童年时的十张照片放在一起。这些照片里,有他七八岁时的记忆,在一个公园里,他爬到一座假山上面,咧嘴笑着,脸蛋红扑扑的。那是他最快乐的童年时光,他说那时有父母的陪伴。

茶几上,还有几张他十四五岁时的照片。照片里,他穿着一件宽大黑色的羽绒服,身材瘦削,双手插在上衣口袋里,脸上不再有笑容,眼里无光。在他记忆中,那时他的状态已经“不太对劲”。

他指着职高毕业相片上的人,仍然清晰记得那些叫他“傻子”的同学的样子,但已经不太记得他们的名字。这件往事已十分久远,以至于他如今想起来都觉得诧异。

这些回忆是潜藏着的,快乐的记忆要追溯到初中。他翻出初中的同学录,那里面,同学们都叫他“哥”,写着对他的祝福语。他初中最好的朋友是陆仕敏。

高中时,他们偶尔见面,在陆仕敏记忆中,那时吴晓天看上去不开心,和初中时判若两人。吴晓天告诉他,自己越来越提不起劲,他也不知道怎么办。

当时陆仕敏对抑郁症很陌生,只是从字面上去理解,想着这个病,自己想开点,或许就会好起来。但后来两年里,他再给吴晓天发消息,打电话,都联系不上他。从初中到高职,吴晓天逐渐消失在朋友们的视野里,囚困在“妖怪”打造的牢笼里。

吴晓天初中毕业照。

时光就这样流逝,在他身上重复着同样的烦恼和未知的恐惧。高职毕业后,他把自己关在父母做小生意的仓库里,父母只觉得他越来越懒散,堕落。母亲逼着他出去找工作,他写了一份几行字的简历,去了人才招聘会,东张西望,神色不安。当需要回答招聘人员的问话时,每一个字像石头一样堵在喉咙出不来。

听到电话铃声,他身体会不由自主颤抖,恐惧蔓延至全身。他不知道自己到底怎么了,有时状态稍微好转,他想去联络以前的朋友。见了面,感觉自己好像也好了些,但没过多久,他又大脑混沌,不想说话,不再接朋友电话,无法工作。他被妖怪打回原形,把自己反锁在卧室里。

再长大些时,母亲给他介绍相亲对象,他看着手机屏幕,大脑死机,不知道怎么回信息。

吴晓天时常看表哥的表演,张霜剑是一名默剧演员。在他最喜欢的一段表演里,张霜剑被一把撑在半空中的伞来回拽扯着,无法继续前行,像提线木偶,被伞控制。最后他无奈收掉伞,困在原地。

“伞是一个隐喻”,在吴晓天眼里,伞如同抑郁,不断的拉扯着他的人生轨迹。他想往右走,却被一直往左拉,到最后,他麻木了,放弃了。

井底

“妖怪”越来越猖狂,无形的触须伸到他身体每个角落。吴晓天感觉自己被一根绳子拴在幽深暗黑的井底。开始,他想往井口爬,但力气耗尽,他极速坠落到更深的井底。

“妖怪”刚出现时,所有人都轻视了它。吴晓天是独生子,对于走过穷苦年代的父母来说,他们不理解衣食无忧的孩子为什么会抑郁。他的烦恼没有任何道理,他又讲不出遭遇过什么不幸,他对人生的悲叹,父母感到莫名其妙。

张霜剑是在三年前才知道表弟患上抑郁症,家里的长辈不理解这种病,“认为他是故意装出来的”。有次张霜剑去他家,他躲起来不见人。

轻视“妖怪”的也有吴晓天自己。最初听到抑郁症三个字时,吴晓天在网上搜过,但那时网络上相关的信息并不多,他的症状也不明显,因此没有把自己和这个病联系起来。但症状越来越明显,他脑子不转,嗜睡,无精打采。

2011年,他去医院做全身检查,结果正常。医生最后跟他说,你可能是神经官能症。他一听,呆愣在那里,心想,这不就是神经病吗?他想起在电影里看过的精神病人,痴痴呆呆,怎么可能跟自己联系在一起?他摔门而出。

为了对付一直纠缠自己的悲伤情绪,2009年,他去了杭州,拜气功大师学艺。大年三十那晚,他站在师兄旁边扎马步,扎了两个小时。但练完之后,除了感到累,情绪仍被“妖怪”掌控着。

他去过深圳,上海,尝试过针灸,催眠等方法,试图拯救自己。他甚至放生过一万条蚯蚓。他做过电击治疗,但会让他忘记自己曾经的一段恋爱经历,等记忆恢复时,很多细节已经想不起来。做完治疗,每次也只能维持一两天。

试过所有方法后,第八年,他想到了精神科,决定去看心理医生。之前,他对抑郁症的认知仅停留在童年阴影对自己的影响。当看到诊断书上写着“抑郁症”三个字时,他已感到非常麻木。对他来说,抑郁症意味着生命活力的彻底丧失,“慢慢发现自己已经不再是当初的自己”。

他借钱去看了12次心理医生,一次咨询800块。在精神卫生中心看到带着孩子去看病的父母时,他心里羡慕。

最后一次,医生跟他说,你还是吃药吧。吃了药,刚开始有效果,但没过多久,药物对他不再起作用,他又慢慢变得呆滞和麻木。于是他不断换其他药品,家里买了一堆的药还没吃完,他又去开新药。

所有的方法和药物都只能起效两三天,之后,他再次被“妖怪”掐住脖子。那种令他窒息的压迫感又回来了。

2014年到2015年之间,他加入过一个群,里面大多数人都是抑郁症患者,讨论的内容跟死亡有关。他以为很多人只是跟他一样想发泄一下情绪,但后来群里一个女孩自杀身亡,后来新闻报道出来,群被封掉。

他一直保留着这个女孩的微信。过去几年里,当他感到痛苦难忍的时候,会去她微信朋友圈的最后一条内容下面留言,那里成了他的树洞。

如果可以开心,体验快乐,他愿失去一切。但他越来越颓废,萎靡,提不起劲。最糟糕的时候,他连自杀的动力都没有,什么都不想做,盯着天花板,像僵尸一样躺着。

“妖怪”如影随形,不分昼夜。他看不到痛苦的尽头。他想着要么“越狱”(自杀),要么“再赌一把”。

去年,看到孙伯民脑机接口的临床实验项目招人时,他本可以直接电话联系,但他无法完整说出一句话,最后,他在好大夫上联系到了孙伯民。

靠岸

见到手术后的吴晓天时,陆仕敏感觉初中时的他回来了。8月一个傍晚,他们约着一起去苏州市区里的KTV唱歌。吴晓天先到,坐在沙发上,一首歌唱到一半,门被推开,陆仕敏背着双肩包走了进来,冲他笑,他也咧开了嘴,脸上绽放出灿烂笑容。

他们合唱了一首《光辉岁月》,这让陆仕敏想起他们初中那会儿,他和吴晓天个子高,跑得快,体育课时,总在队伍前面领跑,跑得不整齐,全班又被老师留下来再跑三圈。补跑这三圈,他俩又以最快速度跑完,一起受罚,成为好朋友。

吴晓天和陆仕敏一起唱歌。

吴晓天也感觉自己仿佛又回到了十五岁的时候,他把那些和抑郁症共度的年月从生命里抽走,又重新体会到了快乐的感觉,见到朋友,吃喜欢的食物,他又可以哈哈大笑。生活里的每个琐碎细节都成为他快乐的来源。以前,他只穿黑色的衣服,现在,他会买粉色和红色的。手术半年后,吴晓天提着音响和麦克风,去了当地一个人来人往的广场,调试好设备后,大声唱起来,有人停下来,听他唱。有人说,点歌多少钱,他大声说,免费。

孙伯民说,通过这次临床实验发现,患者术后抑郁症状的平均改善率超60%。

对于其他接受了脑机接口手术的患者,吴晓天并不了解他们后来的生活。对他来说,脑起搏器已经是他生活的一部分。

孙伯民治疗过很多抑郁症病人,他知道他们即便好起来,也不希望别人知道他们生过这病。吴晓天并不在乎这些。原本这次临床实验为期一年便结束,孙伯民发现他是一个很有代表性的病例,决定继续探索下去。

吴晓天也乐意参与这样的探究。现在,他每个月要填一份医院的回访表,量表上的问题以测试他当下的心情和喜好为主。填完表之后,医生再跟他电话或者视频,进一步了解他的状况。

他认为,这个手术让他恢复了百分之八十,还有百分之二十是“妖怪”的领地,但他已经能主导自己的情绪,能感受到生命的活力。有时他感觉到,那个通过刺激后获得快乐的“自己”很陌生,因为抑郁状态下从来不会有这种感觉。不过,他感觉他离海岸边越来越近,即将把船锚固定在岸边。他可以远离广袤黑暗的海水,双脚踩在沙子上,去他想去的地方。

他不否认,当他回到休息模式时,“妖怪”依然在那里,面目狰狞,他的情绪也开始摇晃,熟悉的麻木、淡漠的感觉再次回来,万一以后又变得不好?要不现在就自我了断?这时,有另一个声音告诉自己,闭上眼,睡一觉就好了。

手术之前,他已经运营了一年民宿,是自己家里的房子改造而成的。他有电话恐惧症,只要听到电话铃声响起,他依然会紧张害怕。每次去有人的房间打扫卫生,他先喝上一杯浓咖啡,再喝红牛,然后一直喝水,让自己麻木而感知不到焦虑。

现在,他继续运营着民宿,每天要和客人沟通,打电话和发信息是家常便饭。他把自己当成一个管家,客人几点抵达,乘坐什么交通工具,他会制定一个合理的方案。客人的需求,他尽量满足。

吴晓天在线上做客服。

生病的时候,他不在意一切。那些曾经被他忽视的人和物,再次回到他生命里。他父母养了一只泰迪,叫多多。有次小狗生了皮肤病,老人给它涂了药膏后,忘记戴上伊丽莎白圈,小狗舔食药膏后中毒躺在地上,一直吐,他能感受到它的痛苦,看到它眼里的光慢慢消失。夜里凌晨,吴晓天抱着小狗去了医院,小狗被救了回来。他知道他救的是一条生命,是他曾经最漠视的东西。

吴晓天在表哥家玩猫。

食物在他嘴里变得有滋有味,他把一片芝士铺在米粉上,用筷子搅拌几下,夹起一大片喂进嘴里。正嚼着他喜欢的鸡肉米粉时,电话来了。

“Hello你好,我是你的民宿管家,你那边还没有登记,需要登记之后才能给你门锁密码。”他立马放下筷子,拿起电话说。

“等一下,等我忙完了再登记,我现在正在路上。”

“你们总共是几个人?”

“三个成年人两个小孩。”

“小孩子有身份证吗?”

“都有身份证的。”

“ok,有什么问题随时联系。祝您生活愉快。”他放下电话,继续吃米粉。

几个月前,他搬到新小区,独自居住。从阳台望出去,能看到一片静谧的蓝天。低头,能看到葱郁的花草树木,几个七八岁的孩子在彩色橡胶跑道上奔跑。

傍晚六点,外面下起暴雨,吴晓天从沙发上站起来,走到阳台上,对着簌簌雨点,大声唱起乔任梁的《和你在一起》:如果在你明亮的世界里面我只是阴影/如果在你轻柔的嘴角眉间装满了风雨/原谅我实在没有这个勇气/对你说一句/我只想和你永远在一起。

吴晓天平时喜欢在小区里一个人唱歌。

歌声飘荡在雨中。唱完后,他又站在原地,点燃一支烟,听了一阵鸟叫声,才转身进屋。在他身后,对面一栋楼里,一户人家的灯在黄昏中亮起。

夜色袭来,不同于过去的每个夜晚,在这个平凡的晚上,他再次怀着明日清晨能活着醒来的希冀,闭上双眼。

(为保护受访者隐私,吴晓天、沈夏为化名)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司