- +1

杨怡芬《海上繁花》:以怎样的姿势“入海”|新批评

新批评

伦敦时间8月15日下午,历时7年拍摄制作的浙产纪录片《里斯本丸沉没》在英国电影学会放映厅放映,近400位英军战俘后人亲临观观看。“里斯本丸”号沉没距今已81年,舟山本土作家杨怡芬翻阅史料、采访亲历者及后代,不断地打捞着这段沉入海底的历史碎片,终于写成《海上繁花》。评论家金理读后表示,小说外的杨怡芬比小说内的“我”是更为优秀的作家。她以坚实的“物质外壳”赋予小说可感、可信的日常氛围,从日常升华为传奇,就转为小说中的人性实验场。

文 / 金理

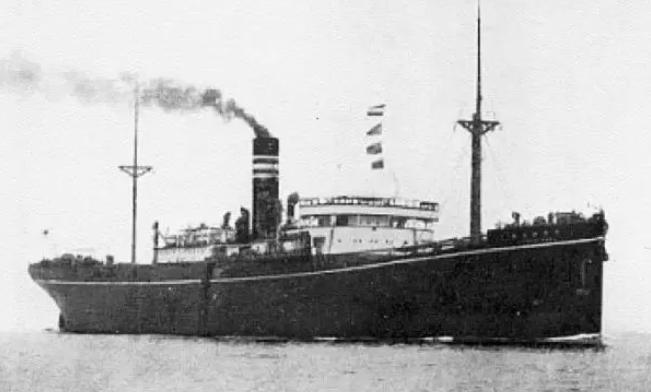

1942年10月初,秘密运送英军战俘的日本“里斯本丸”号在舟山群岛东极海域被美军潜艇误伤击沉,船上一千八百余名英军战俘危在旦夕,附近的中国渔民奋不顾身营救落水战俘,且在日军搜岛带回战俘的困境中,依然保护、藏匿了其中三位,此后在各路抗日军民护送下,三名战俘辗转来到重庆,通过广播电台向全世界揭露日军暴行。这是杨怡芬新近长篇《海上繁花》的本事。从《披肩》《追鱼》到《离觞》(以解放战争为背景)、《海上繁花》,杨怡芬的创作视野从当代题材转向历史事件,当然这并不仅是视野转向那么简单。《海上繁花》的楔子部分里,职业身份为船厂工程师的香织将历史资料与“现有的海底沉船声呐图”进行比对,以再现“里斯本丸”号当时“到底是以怎样的姿势入海”,香织的恋人、《地狱航船》的作者“我”回应说“这个并不重要”。然而在小说的主体部分,杨怡芬却周详地描摹了以“里斯本丸”的船体结构,当被鱼类击中之后产生何种冲荡,如何次第影响船身,最终“以怎样的姿势入海”。这么说吧,小说外的杨怡芬比小说内的“我”是更为优秀的作家。1941年5月欧战紧张,港币暴跌后与美元的兑换率(由此影响港人的日常用度);那个战争年代中岛上西医治疗发烧所使用的药剂、软膏、注射液;抗战胜利后想从香港汇出一笔路费到青滨岛需要中转的机构……上述点点滴滴的细节,杨怡芬一概没有错过、敷衍,我把这些细节理解为小说的“物质外壳”,这背后想必需要大量密实的案头准备工作,但对于小说艺术而言绝非可有可无。对于作家来说,通过对历史材料的“设身局中,潜心腔内,忖之度之,以揣以摩”(钱钟书:《管锥编》)来进入历史空间;对于读者来说,唯有触摸到坚实的“物质外壳”,才能为阅读建立起一种内在而真实的历史情境。

杨怡芬作品

坚实的“物质外壳”赋予《海上繁花》可感、可信的日常氛围,从日常升华为传奇,就转为小说中的人性实验场。日本侵略者对安妮等女性的蹂躏、射杀漂在海面上的战俘、向百姓日用的水井中投毒……在表现这些冷血恶魔的残酷之外,杨怡芬还旁逸斜出地写了这样一段:“有一回,约翰在街上看到一个看守抱着女儿在逛街,一脸的慈爱”;“守卫和家里人通话”,言语中流溢着“温柔和暖意”……我会联想起丁玲《我在霞村的时候》就曾借贞贞的视角,观察到“那些鬼子兵都藏得有几封写得漂亮的信。有的是他们的婆姨的,有的是相好的,也有不认识的姑娘们写信给他们,还夹上一张照片,写上好些肉麻的话,也不知道她们是不是真心,总哄得那些鬼子当宝贝似的揣在怀里”。以上这些笔墨,在一般流行作品(以抗战神剧为代表)中都是被删除的。日本侵华战争给中国人民留下难以抹灭的创伤,创伤所唤起的记忆,往往携带着明确的情感预期,进而规范了文学表现方式:务必以美的方式表现美,以丑的方式表现丑,以英雄的方式表现英雄,以恶魔的方式表现恶魔。然而孙歌提醒我们:“当中国的知识人不再仅仅把受害者的愤怒理解为感情记忆的惟一内容时,包括这种愤怒在内的感情记忆才会成为我们的思想资源,而我们才会真正进入自己的历史——那将不再仅仅是属于中国人的历史,它将属于我们与其他民族所共有的世界史。”(孙歌:《实话如何实说》)。那么具体到文学,为什么杨怡芬要保留日军士兵“一脸慈爱”的细节,在这一瞬间,魔鬼居然流露出了人性,记忆突破了预先框定的情感范围、容纳了受害者的伤痛与愤怒之外的内容,其合法性与必要性在哪里?从伦理的角度而言,战争记忆应当以社会正义为问题意识,向普通受害者倾斜。而为了履行这样的记忆伦理,我们必须反复追究暴力、肉体折磨与精神恐惧背后的根源,了解罪恶“并不意味着纵容它们。但是,我们要想知道是什么原因使它们产生、使它们扩张,并且想找出救治的办法,就非了解它们不可”(埃里希·弗洛姆:《人类的破坏性剖析》),“如果我们不能理解敌人,我们就不能有效地谴责他;除非我们理解自己,包括自己的弱处和罪过,否则我们就不能理解他”(艾略特:《致<新英语周刊>》)。而文学恰好描绘的是具体的人,一个对于流动的状况有着瞬间反应能力的个体。杨怡芬保留的这处细节,给出的就是这样的瞬间,它提醒读者去追问:日本鬼子(曾经)也是人,有家庭老小、七情六欲;既然并不是天生的魔鬼,那么是在何种特殊制度与境况中被催生出来?小说中的伊恩曾疑惑:他在战前所结交的良善的日本友人,“如果参军,他们也会变成这样的恶魔吗”。香织奶奶则回忆了当年如何被“好听的话教育着”进入全民战争动员的氛围中。杨怡芬甚至更进一步,以约翰代表我们每位读者剖心自问:“如果我是他,我也会这样抽打战俘吗?战争会把我变成这样的人吗?”这一自剖其心的伟大传统——“我”也可能变成魔鬼吗?——上承《狂人日记》,“我未必无意之中,不吃了我妹子的几片肉”。也就是说,只有还原到一个具体的人、甚至是具有主体性的人,我们才能真正认识到人性的复杂构成:正因为普通人都有可能在特殊的机缘下变成魔鬼,所以恶魔性未必只存在于他者身上;唯有警惕每个人心中都可能潜存的恶魔性,文明发展才能为人性寻觅到健康舒展的空间。由此形成的反思契机,才能通向战争、暴力、灾难的根柢处,才能汇入“我们与其他民族所共有的世界史”。

“里斯本丸”号旧影

与警惕每人心中的恶魔性且培育健康的环境不使此种恶魔性滋长相对照,《海上繁花》中还存在一种绝对伟岸的人性,或者说人性中的神性。在海水中挣扎的约翰祈祷:“上帝啊,请赐我奇迹,来救救我们吧!”未几,“有一队渔船,从小岛的方向来了!”前来营救的东极渔民祖祖辈辈信奉“救人一命,天上一星”,这里的“人”就是一个“鲜活的人”,是不加拣择的,“见到有人落水,无论是谁,只要是条命,他们都救”。在日军眼皮底下营救掉入海中的英军战俘,这是用身家性命在做抵押,连被救者肯特都扪心自问:“换作是我,我会不会像他们这样把我们藏起来。这风险真的太大了。”我想再以文学所表现的一种战争中的人性状态来加以对照。1941年12月8日,日军进攻香港,十八天之后,英军投降,战争骤然结束。当《海上繁花》中的约翰们成为俘虏之际,在港大读书的张爱玲正沉浸在幸存者的狂喜之中,“我们立在摊头上吃滚油煎的萝卜饼,尺来远脚底下就躺着穷人的青紫的尸首”(张爱玲:《烬余录》)。张爱玲在特殊状态中的人性表达,却脉延成为今天这个时代中通行的“小确幸”式的情感结构:“穷人的青紫的尸首”所指涉的战争爆发、文明轰毁、秩序紊乱与生命消亡,这些都不重要,只要还有一个滚油出炉的萝卜饼能够踏踏实实地被送进嘴里、吞到胃里,就能给“我”提供安全感和稳定感。于是我们都学着张爱玲去说服自己:在瞬息万变的世界中,一个非常偶然的契机就有可能使得正在品尝滚油出炉的萝卜饼的自己在下一瞬间成为一具青紫的尸首;天地不仁,以万物为刍狗,所以不需要去思考未来,没必要去同情他者,“能够不理会的,我们一概不理会”。我并不试图作价值评判,只是以此对举,来见出东极渔民们“救人一命,天上一星”信仰的难能可贵。

在杭州纯真年代书吧举行的《海上繁花》新书分享会现场

这种人性中罕见的神性状态,杨怡芬用“海上繁花”来比附。有意味的是,楔子中的那部小说题名为《地狱航船》,杨怡芬成书时改题《海上繁花》,源于小林一茶的俳句:“此世,如行在地狱之上凝视繁花。”“地狱”与“繁花”的并置,仿佛小说主体与楔子的结构关系:“我”与香织的跨国恋情,弥合了国族间撕裂的伤痕。甚至也是杨怡芬写作的内在需要:研读“里斯本丸”号的史料(沉船后所有关押战俘的透气甲板全部被日军密封,战俘割开同伴喉管饮血解渴,诸如此类)、创作地狱航船的故事,如同长时间凝视深渊,让人艰于呼吸,如小说中所言,“为了不被黑暗吞噬,我必须寻找明媚的事物来对抗”。就好像楔子中甜美、曲终奏雅的恋曲,缓释了历史苦难。地狱行船见繁花,我们恍若被《海上繁花》引渡到了一处边界,恰恰文学“对生命的增补发生在边界处,在那里,内与外,现实与可能,经验与想象,听见与沉默,会同时相遇”(简·赫斯菲尔德:《十扇窗》),而人性的晦暗与灿烂,生命的枯萎与绽放,也在那里同时相遇。

原标题:《杨怡芬《海上繁花》:以怎样的姿势“入海”|新批评》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司