- +1

赵晶︱以朝鲜王朝法律史回应东亚世界论

朝鲜王朝时代大儒丁若镛

近年来,偶有校内外同学来函,询问出国留学的建议。受限于个人经验与识见,我的回答始终没有太大变化:无论选择哪个国度,都应着眼于该国最好的学问,如对历史感兴趣,不妨研习留学国的国史学,接受最严格的专业训练、感受最前沿的治学理路、直面最挑剔的学术评判。

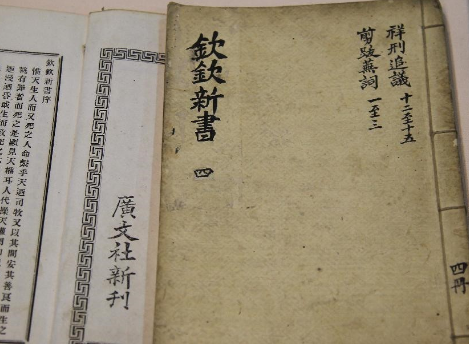

事实上,与其说这是给他人的建议,不如说是自己未能实现的愿望。正因如此,我一直很羡慕、崇敬拥有这种留学经验的同仁,而长年留学韩国,于韩国学中央研究院韩国史专业获得博士学位,深耕朝鲜半岛法律史的张钧波兄就是其中之一。2021年,他的专著《朝鲜王朝法律史研究》出版,皇皇六十余万言,结构井然、引证赅博,尤其是与韩国学界既往研究成果的对话意识,使其大著不再限于“照着讲”。现在,他的第二部专著《〈钦钦新书〉研究》即将问世,依然延续前作史料丰赡、图表并举的风格,试图通过追考朝鲜王朝时代大儒丁若镛的《钦钦新书》对中、朝法制资料的广泛引用与评论,析出两国刑事法文明的异同,由此超越韩国学者就朝鲜王朝论“新书”的单一视野,植入中国学者的“域外之眼”,可见其“接着讲”的学术雄心。

丁若镛著《钦钦新书》

“照着讲”与“接着讲”的区分,源自冯友兰先生对“新理学”的说明:“我们说‘承接’,因为我们是‘接著’宋明以来底理学讲底,而不是‘照著’宋明以来底理学讲底”(《贞元六书》上,华东师范大学出版社1996年,第5页)。研究外国法制史(以下简称“外法史”)的学者其实也面临这一问题。随着学术发展、社会进步,中国学者可以“照着讲”的底本,也从编译自苏联的《国家与法权通史》、名为“外国法制史”的汉语统编教材、少量翻译过来的英文著述,陆续更换为各语种的国别法制通史、专题性研究论著等。然而,若仅限于此,那么外法史研究只能说是一种重述,难以在独创性层面回答“什么是你的贡献”,所以王志强先生曾感慨:“自己这一代学人,如果治西洋法史,与其著书立说,不如译介一些西方学者的优秀著述和经典资料,以方便更多的初学者渐窥堂奥,激发其深入钻研的兴趣”(《对抗式刑事审判的起源·译后记》,复旦大学出版社2010年,第370页)。

研究本身无非是“论据+论证=论点”的思维过程。为提出“新论点”、实现“接着讲”的知识增量,学者可选择的模式只有“旧论据+新论证”“新论据+旧论证”“新论据+新论证”(当然,这些只是得出“新论点”的“必要条件”,而非“充分条件”)。以本国为研究对象的中国学者,之所以需要密切追踪国际中国学的前沿动态,是因为海外学者别出心裁的“异域”想象、浸润于不同学术脉络的思维养成与方法训练等,可以带来“论证”上的新刺激,至于在全球范围内地毯式地普查与中国相关的多语种史料,从中析出不同于中国境内传世与出土文献的历史信息,其新意更不待言。

丁若镛著《与犹堂全书》

这一创新标准自然也适用于中国学者的外法史研究。易言之,中国的外法史研究只有成为世界范围内某国或某地域法史研究的重要知识来源时,才可以说是完全摆脱了编译、重述的状态。如苏力先生曾畅想:“中国的历史和传统,不仅如同我们通常认为的那样,只是我们研究的原料;而且可能,甚或应当,作为中国学人的学术前见或学术参照系,会形成我们的学术视野、学术关切和研究视角,有助于研究外国法律制度、社会和历史,成为一种潜在的学术可能,一种甚或可以出口的学术可能。”(《要一点理论自信(代序)》,收入于明《司法治国:英国法庭的政治史(1154-1701)》,法律出版社2015年,第6页)

当然,对于深受中华法文明辐射的东亚诸国的法史研究,中国学者的这种“学术前见”想要发挥应有的作用,可能需要花费更多的心血。毕竟在这个地区,诸国文明皆源于中国或受其影响,由此形成了一个自律、完结的历史性世界,以汉字文化、儒教、律令制、佛教为共通的指标性元素(参见西嶋定生:《中国古代国家と東アジア世界》,東京大学出版会1983年,第398-399页)。作为文化母国的研究者,我们很容易陷入中国文化影响周边论(如杨鸿烈先生《中国法律在东亚诸国之影响》的经典示范)而不能自拔,作为“他者”的外在观察视角或将因此丧失,甚至可能因共享“汉字文化”这一元素而造成名同实异的误解。

如汤用彤先生在检讨中国佛教宗派时,曾着力分辨中、日史籍中“宗”字的指向,“日本记载说中国佛教有三论宗、成实宗、毗昙宗、俱舍宗、涅槃宗、地论宗、摄论宗等。但是在中国记载中,这些名称甚为罕见(而常见者则为成论师、摄论师等)。即偶有之,亦仅指经论的宗义,或研究这些经论的经师、论师。其中只有三论可说已形成教派。而且假使我们称经论或经论师为宗的话,则中国流行之经论亦不只此数”,并指出自清末海通以来,日本关于中国宗派的记载开始影响中国学者,日僧凝然(1240-1321)的十宗、十三宗说经梁启超先生、杨仁山居士的转介而在中国大为流行(《论中国佛教无“十宗”》,《哲学研究》1962年第3期,后收入《汤用彤全集》第2卷,河北人民出版社2000年,第380页。又,汤一介先生曾将该文与《中国佛教宗派问题补论》删并为《隋唐佛教史稿》第四章“隋唐之宗派”第十节“综论各宗”,相关段落亦见《汤用彤全集》第2卷,第231页。至于佛教宗派问题,此后言人人殊,争论纷纭,兹不赘述)。

“混同”易谬,“标异”也是如此。刘欣宁女史指出,日本古代从中国移植律令制,其中包括政务运行全赖文书上行下达的行政体制,但因其本身拥有口头传达的传统,所以日本古代史学界倾向于将文书行政与口头传达分别视为外来与本土要素,而在这种“前见”的影响下,“日本学者研究秦汉简牍文书亦常带着文书与口头关系的问题意识,以排除口头、一律透过文书传达的‘文书行政’揭示中国古代政治文化的特殊性。然而,高举严格、彻底的‘文书行政’必然引起批判——文书有幸得以流传至今,口语则船过水无痕,以文书为史料展开论证,极可能低估政务运作中口头传达的运用”(《汉代政务沟通中的文书与口头传达:以居延甲渠候官为例》,《中研院历史语言研究所集刊》第89本第3分,2018年,第452页)。

以上二例皆是以“域外之眼”论中国时产生的问题,之所以未及中国学者论外国时的“橘枳”之误,实乃学力积累不足之故。至于如此不着边际地谈论个人心中理想的研究方式,其实也是为了藏拙,毕竟外行如我,很难立足学术史,恰如其分地标举出这本新著在“接着讲”层面的方法论意义和创新价值。

丁若镛之墓

但从直观的阅读感受来说,本书并未囿于“寻章摘句”式的人物思想研究,而是藉由对朝鲜王朝法律文献的中国“寻根”,彰显文本编纂者甄选、裁剪原始资料的文化心理,颇能回应中国史学界时兴的范式与命题;对于既往中华法系研究中的“输出(影响)——输入(继受)”模式,本书也有清醒的认知,尤其是措意“相似但不相同的制度和文化”,自然可以避免望文生义的错误;再加上交互利用未被朝鲜王朝法史学者充分发掘的中国文献、未引起中国法史学者关注的朝鲜王朝汉文文献,本书在史料运用上自然满足“新”的标准。然而,这些泛泛而谈的“广告词”大约只能聊充同侪荐语,为免“大而无当”之讥,以下将尝试略陈一些细枝末节的浅见,求教于钧波兄。

就我有限的阅读来看,近三四十年来,中国学界确有不少立足本国文史哲之学、而将笔触延至东亚诸国的范例,尤其是带有哲学底色的东亚儒学、佛教研究,以及立足“燕行录”的中朝文化交流史研究,更是蔚为风气。本书是以法律为主题的“预流”之作,必然会产生跨学科效应。钧波兄未来若欲继续推进这一研究,也理应将目光适当地移出“单调的”法律史学,而与汉语学界的东亚之学进行对话与互动。

如本书专门讨论丁若镛的人性论及通过“以暴制暴”抑制民众私欲的主张,其民本思想与天主教义之间可能存在的关系、与“社会契约论”之间的相通性等,由此关联至丁若镛对刑事司法的关注、对法政文献的编纂等。这就与哲学史的讨论密切相关,如蔡振丰先生认为,丁若镛的治道理想是从“威迫人民服从”的“以法(刑律)为法(制度)”回到“以礼而为法(制度)”的古道上(钧波兄也认同这一点,认为二者是恶政与善政的主要区别,但这就与丁若镛“以暴制暴”的主张有所冲突),其所论“天理”是由“心之嗜好”呈现,以“心之嗜好”调解人情欲望的冲突,“不但有启发人心的意义,也有尊重他人的平等观”(《丁茶山的政治论——与朱子学、徂徕学的比较观点》,《台湾东亚文明研究学刊》第11卷第2期,2014年,第204页);关于丁若镛思想中的独创性究竟属于儒学内部的传统,还是受到西学的影响,韩国学界争论颇夥,钧波兄似乎倾向后者,但蔡先生则在系统论证后认为与天主教义有相当差距(《朝鲜儒者丁若镛的四书学:以东亚为视野的讨论》,台湾大学出版社中心2010年,第79-112页);至于丁若镛政治思想中的现代性,蔡先生也同样对接至“社会契约论”,只不过其立论点是以“二人相与”诠释“仁”的意义(《丁茶山政治思想中的契约论特色》,张宏生主编:《人文中国学报》第30期,上海古籍出版社2020年,第169-196页)。

如文学研究者李隆献先生曾全面探讨《钦钦新书》所收复仇案件及丁若镛的相关论述,彰显其复仇观念迥异于时的个人特色等(《朝鲜儒者丁若镛的复仇观》,《台大文史哲学报》第82期,2015年,后收入氏著《复仇观的省察与诠释(宋元明清编)》,台湾大学出版中心2015年,第355-403页),自然可与本书所论复仇法理的篇章合读,而且本书在讨论继母杀父问题时特意标出丁若镛对“孝”的苛求与同时代的官员、民众存在较大差距,同样也可回应李先生在复仇观上的看法。我也因此产生一个疑惑:既然丁若镛的思想有别于当时的主流观念,这是否会损及其代表朝鲜王朝的典型性?

如复仇、孝义等等皆是礼、法交织的问题,这就涉及丁若镛的礼学与礼论,本书也曾论及《钦钦新书》《经世遗表》对《周礼》等经书的引用以及对郑玄、贾公彦等汉唐注疏的偏好。三礼学者彭林先生曾专文考察丁若镛,认为在礼学问题的解释上,他每每立足人情判断诸家注经的是非对错,如《丧礼四笺》的特色在于以是否合于人子的心情来诠释经文,而且他虽然也究心郑注,但对郑玄的学术评价颇低,多加辩难、抨击(《丁茶山礼学与清人礼学之比较研究》,饶宗颐主编:《华学》第6辑,紫禁城出版社2003年,后收入氏著《中国礼学在古代朝鲜的播迁》,北京大学出版社2005年,第276-317页)。这自然有助于进一步理解丁若镛在生母杀父等问题上的立场,也可对引用郑注的定量分析保持一定警醒。

如本书以1822年成书的《钦钦新书》收录1811年的清朝案件为例,推测清朝法律图书从刊刻到流入朝鲜半岛的时间可能不超过五年,以及可能存在中国法律书籍快速流入彼地的途径。事实上,燕行录或是解答这一问题的重要线索。如杨雨蕾女史曾讨论十六世纪到十九世纪初以燕行使臣为主体的汉籍东传的史事,且据其所制“燕行年表”可知,在1811—1822年间,每年有一到四次不等的燕行使团西来,这应该就是相关刑案得以迅速流入的原因(《燕行使臣与汉籍东传朝鲜》,沈善洪主编:《韩国研究》第6辑,学苑出版社2002年,后收入氏著《燕行与中朝文化关系》,上海辞书出版社2011年,第107-158页;至于所附“燕行年表”的相关部分,则见该书第297-299页)。只不过,目前似乎未见学界专门整理法律书籍的流播状况,或可期待钧波兄的后续考索。

茶山草堂(丁若镛1808年春至1818年流放结束居住地)

此外,与上述部分学者自中国学延伸至韩国学乃至东亚学的治学经历不同,钧波兄应是自韩国学而反求中国学。无论哪种路径,都需兼顾两国之学及其二手研究,诚可谓“读书万卷余,一事不知,深以为耻”,令我这种仅就某断代论中国的学者汗颜。如本书所呈现的朝鲜王朝社会实态与《大明律》刻板规定之间的张力、朝廷上下为调和这种冲突而作出的种种努力,以及丁若镛综合运用中、朝的文化资源以及个人独到的思想观念,对两国刑案判决进行的臧否等,这不仅为朝鲜王朝法史学提供了中国视角,更响应了“从周边看中国”的学术理念,在《大明律》的域外适用等方面对明清法史学亦多裨益。不过兼跨两国之学,难免在中国法律史的细节部分出现未尽周延的论述。如钧波兄在考索《钦钦新书》从《折狱龟鉴》转引宋代墓志时,认为宋代墓志的篇幅变长,所以可对墓主生前的判案详为记录。且不论唐宋间墓志篇幅的增长规律说能否成立,若非“政府对普通文官法律素养要求的不断提高,从唐代的提倡、鼓励政策到宋朝制度上的要求”(叶炜:《论魏晋至宋律学的兴衰及其社会政治原因》,《史学月刊》2006年第5期,第44页),恐怕法律事功未必会受到这般重视。

至于本书最亮眼的贡献之一,是对《钦钦新书》所收中、朝案例进行溯源式追考,如通过分析《刑案汇览》的材料出处,勾连起《钦钦新书》“拟律差例”篇与《成案所见集》的关系;以“检案阙”为线索,讨论《钦钦新书》“祥刑追议”篇所引朝鲜王朝案例资料的两大类型;以丁若镛对“戏杀”的解读为例,指出《钦钦新书》按语中的“辑注”、“增注”分别指向《大清律辑注》的“律上注”与“律后注”等,笔触细腻,极尽苦劳。

然而,因中国法律类书籍流播朝鲜半岛的情况未明,因此丁若镛对明代以前案例的引用究竟源自原初的正史、文集,还是明清两代刊行的类书,令人略感犹疑。因暂时无法直接对照《钦钦新书》原文,所以我仅据本书表12“‘经史要义’篇引自中朝史书及各类典籍的条目及其出处”给出的有限信息,利用“中国基本古籍库”粗略地核查了24个中国案例,发现《仁狱类编》收载13例,比例最高;以下依次是《敬由编》10例、《山堂肆考》与《牧津》各7例、《金罍子》与《续文献通考》各6例、《折狱要编》与《大学衍义补》各4例等,这些皆是明代所刊汇编性文献,多为专题性法律类书,似乎更便于直接取材。当然,这只是我一厢情愿的“懒人”思维,如第64条出自南宋王栐的《燕翼诒谋录》,虽亦收入部分类书,但钧波兄在书中称《钦钦新书》引及王栐的评论,我核查了相关文字,未见于它处,这或可说明丁若镛直接征引自宋代笔记;虽然第65条的主体论述亦见于《大学衍义补》等,但钧波兄指出其引文还包括“唐顺之曰”“茅坤曰”等评语,应摘自茅坤所编《唐宋八大家文钞》,可见其取材对象的多样化。若然,第22条原出自胡宿的《文恭集》,后又见于南宋吴曾的《能改斋漫录》、元代叶留的《为政善报事类》(第41条亦见于此书),丁若镛不必非得引用清代所编《宋稗类钞》。此外,若不考虑取材于后世类书,则表12对于少数案例的出处追考,也有补正的空间,如第16条原出朱熹所编《三朝名臣言行录》,《宋史·胡宿传》并无梦告环节;第32、53条可追至《续资治通鉴长编》,《宋史》并非最早的史源等。

以上凭借些许外围知识,对钧波兄的新著“说三道四”,在学有专精的钧波兄与学界同仁看来,自然是班门弄斧。钧波兄在“结语”末尾谈道:“《钦钦新书》于道光二年(1822)春正式编撰完成,距今恰好度过了二百个春秋。在这短短的二百年中,中朝两国的法制和社会均经历了翻天覆地的变化……然而,始终不变的是编撰者留给世人的勇于质疑、理性批判的风范,不畏险阻、探索真知的求道精神……在《钦钦新书》成书二百周年之际,谨以本研究追念集中朝两国律学及历代判例之大成的茶山先生丁若镛。”就我的本意而言,遵从钧波兄的嘱咐,为其新著写下这些刍荛之言,其实也是践行茶山先生的风范与精神,祈请钧波兄与其他同仁不吝赐正。

最后,回到前述“学术出口”的话题。在中国的外法史学群尚未取得国际声誉之前,汉语作品很难激发国外学者专门为此研习一门新外语的热情。这一领域的研究若要走向世界、接受全球学术共同体的评判、成为国际学术研究的知识来源、积累中国学群的学术口碑,至少应当迻译为研究对象国的语言或国际通用的英语,发表在这一领域最具声望的外文期刊上。数年前,我曾在京都大学图书馆的网站上看到矢木毅先生博士论文“高丽官僚制度研究”(2009)的审查意见摘要(https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/126392/1/ybunr00554.pdf),现将其中一段话草译如下:“可惜的是,在现在的日本国内,若论高丽官僚制的研究,几乎可以说作者是独擅其业,在很长的一段时间内,作者提出的许多宝贵意见恐怕最终都无法由国内的其他研究者加以检证。因此衷心希望本文能够尽早被译为韩语”。在中国,钧波兄的研究同样堪称“独步”,这一建议自然也是我对其著的期待。

本文为赵晶为《〈钦钦新书〉研究》所作的序言,澎湃新闻经授权转载,本文所用图版皆为本书作者张钧波先生提供。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司