- +1

文人“相亲”的表达:为何我比大多数人更爱你?

我爱您”或“我爱你”这样的话,屠格涅夫对托尔斯泰说过,乔治·桑对福楼拜说过,勒内·夏尔对艾吕雅说过,凯鲁亚克对金斯堡说过。耄耋之年的歌德,书房里还珍藏着席勒的颅骨;华兹华斯之于柯尔律治,是“认识你自己”神谕,证明他不是诗人;曼斯菲尔德和伍尔夫,有一种妒忌是迷恋和爱慕的反面;还有三岛由纪夫,川端康成是托举他于掌心的“上帝之手”;桑戈尔和塞泽尔曾矢志为提倡黑人精神而奋斗……

曾经创作过《法国文人相轻史》作家安娜·博凯尔和艾蒂安·克恩在知名作家米歇尔·图尼埃的启发下,写下了13段作家“相亲”的佳话,在他们看来,这些由奇遇、纠葛、痛苦、恩典时刻和共享创作交织而成的友谊故事,首先都是佳话美谈,在友谊中,作家们或许展现了自身最美的特质:温情。

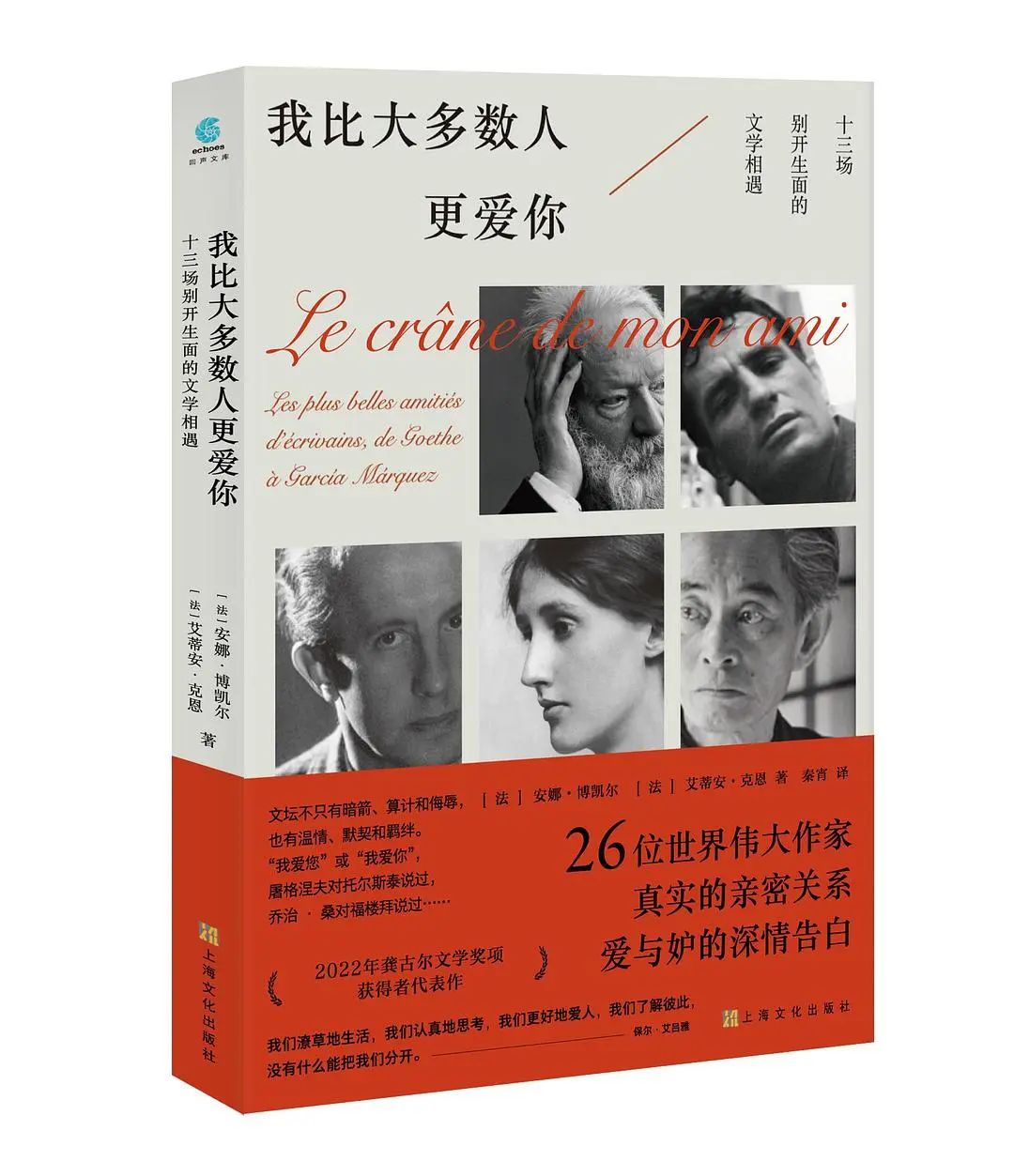

《我比大多数人更爱你:

十三场别开生面的文学相遇》

作者:[法]安娜·博凯尔 艾蒂安·克恩

译者: 秦宵

上海文化出版社

引言

2010年2月23日。冬日暖阳洒满位于伊夫林省的舒瓦瑟尔镇。米歇尔·图尼埃一身蓝装,头戴一顶旧羊毛软帽,在他家中接待了我们。那里原为本堂神父住宅,后成为他的居所。谈话过程中,他一直笑意盈盈,不时以“啊” “哦”回应,还会突然像孩子一样笑起来。他全身陷坐在沙发里,手边放着一根拐杖。讲话时,他的手轻叩拐杖,有时还会抓起它在空中画圈,或者用它指向我们。我们在一间饰有巨大顶梁的客厅中,四周满是意趣盎然的小物件,有老照片、宗教小雕像、水晶雪球、帆船模型,等等。在他和我们中间的矮桌上,堆着十来本书,都是他的大作。桌脚边的地上堆放着另一摞书,呈现出并不稳固的金字塔状,那是他刚收到的别人邮寄给他的作品,几乎每天都有。

我们俩战战兢兢地递上那本几个月前问世的拙 作《法国文人相轻史》。

图尼埃噘了噘嘴,漫不经心地翻了翻,最后用他那饱经沧桑的动人嗓音对我们说:

“相轻!相轻!你们现在应该写一本关于文人相 亲的书……”

然后把那本书扔到了书堆上,大笑起来。

八年过去了。这八年间,米歇尔·图尼埃的话始终让我们念念不忘,几乎成了一种责任:在文人 “相轻”之后,我们应该写 一部关于文人“相亲”的作品,哪怕它微不足道。

这是因为,文坛并不只有暗箭、算计和侮辱, 也非仅有早在两千年前便让贺拉斯在面对“易怒的诗人们”时痛心不已的种种乱象。文坛同样有曾被人撞见一起玩跷跷板的托尔斯泰和屠格涅夫;有要求出版社把版权费汇至亨利·詹姆斯账户的伊迪丝·华顿;有帕斯捷尔纳克,他将里尔克三十四年前的一封来信折放在自己的钱包内终生保存;也有乔治·桑,她孩子气地打趣福楼拜:“为何我比大多数人更爱你?”

俄罗斯作家合影,1856年2月摄于彼得堡。后排左起:托尔斯泰、格里戈罗维奇。前排左起:冈察洛夫、屠格涅夫、德鲁日宁、奥斯特洛夫斯基

还有歌德。耄耋之年的他,书房中珍藏着一件 圣物:好友席勒的颅骨。

有时,作品凝聚的是围坐或并肩坐在同一张书 桌前的众人的心血。这些人彼此鼓励,相互校读,协力推敲,默契相投:所有这一切既是堡垒也是温床,让作品得以成为可能、成为必然。正是为了延续与英年早逝的拉博埃西的对话,蒙田写了《随笔集》;让·热内的《女仆》的结局正是受了科克托的启发;《指环王》的作者和《纳尼亚传奇》的作者曾向对方高声朗读自己的手稿,并总在牛津的同一家酒馆频繁碰面。

我们在这本书中记叙的故事各不相同,跨越美 洲、欧洲和日本,从18世纪末到今天。这些故事也最大限度地呈现了友谊的不同面向:同志情谊,爱恨交织、动荡不安的关系,超越性别或年龄的默契,以及接近爱情、似有还无的暧昧。

亨利·詹姆斯(左)和伊迪丝·华顿

这些故事有一个共同点:在我们所谈论的这些 作家之间,都存在着某种超越了单纯日常社交和业务交流联系,虽然这种联系的持续时间和表现形式不尽相同。“我爱您”或 “我爱你”这样的话,大仲马对雨果说过,屠格涅夫对托尔斯泰说过,乔治· 桑对福楼拜说过,凯鲁亚克对金斯堡说过,夏尔对艾吕雅说过,但他们可不会对在沙龙遇见的或收到自己新作的随便哪位同行都说这种话。

正是“情深意切”这一条标准,成了我们的首要 依据。同时,我们还必须做出其他痛苦的选择:不让同一位作家占据两章的篇幅;只保留双方都广为人知的作家朋友;排除那些从朋友公开变成敌的作家,如海明威和斯科特·菲茨杰拉德,甚至是萨特和加缪;舍弃传奇伴侣(乔治·桑和缪塞、魏尔伦和兰波),虽然没有人能准确划分爱情与友情的界线,但在他们之间,情欲大于友谊。除了这些显然极富争议的选择之外,我们还面临着资料方面的限制。信函和见证材料并不总是充足,而且有时也无法让人准确了解人性以及一段友谊的滋味。虽然蒙田和拉博埃西是法国文学史上最负盛名的一对朋友,但关于他们的资料却少之又少。

托尔金(左)与C.S.刘易斯

我们这部作品之所以从18世纪开篇,是因为难以生动再现更早时代的文人之间的友谊。当然,理应观照彼特拉克和薄伽丘、伊拉斯谟和托马斯·莫尔、龙萨和杜贝莱、拉辛和布瓦洛,以及塞维涅夫人和拉法耶特夫人之间的关系, 不过,他们虽真情相待,但通信的内容在今天的我们看来却显得有些不自然。这是因为,在他们生活的时代,体验友谊的方式与今日完全不同。彼时人与人的交往大多遵从某种规约,人们只能想象存在于公共领域的人际关系。

最终剩下这十三个章节。无论我们是否熟悉文 中提到的作家,这些由奇遇、纠葛、痛苦、恩典时刻和共享创作交织而成的友谊故事,首先都是佳话美谈,在友谊中,作家们或许展现了自身最美的特质:温情。

创作这本书对我们而言是莫大的幸福,既是学 习的幸福,也是一连数月与我们深深仰慕的作家为伴的幸福。

更是再次听到米歇尔·图尼埃那悦耳笑声的幸福。

选读

1794年7月20日,今德国耶拿城堡围墙前。一场学术会议刚刚结束,耶拿市自然历史学会的成员们正陆续离场。他们一边走,一边谈论刚刚那场“冗长而枯燥”的报告。

有两个人也走了出来。弗里德里希·席勒,三十五岁,鹰钩鼻,金色长发,目光坚定,自信豪迈,风度翩翩。在他身旁的是约翰·沃尔夫冈·冯·歌德,四十五岁,脸上带着让人难以捉摸的神情,看起来有些倔强,但眼中闪耀着睿智的光芒,且始终保持着矜持与克制。歌德和对他来说几乎是陌生人的席勒一起出现,这完全是个偶然。此前,他们的关系仅限于两三封礼节性的信函往来和1788年的一面之缘。他们当然读过对方的作品。歌德知道席勒的剧作《强盗》(1781年)于几年前大获成功,而席勒也深知《少年维特的烦恼》(1774年)和《艾格蒙特》(1789年)等作品早已让这位前辈功成名就。他们相互尊重,仅此而已:歌德认为这位后生的才华“尚未成熟”;席勒则艳羡这位同行的红运——歌德不仅文学成就斐然,还受到萨克森-魏玛公爵这一强大保护伞的优待。

正是自然历史学会的工作,为他们创造了彼此接触的机会。身为耶拿大学历史教授的席勒曾是一名军医,因此他能够和醉心于物理及自然科学多年的歌德进行科学方面的探讨。在这方面,歌德更像是一位业余爱好者,他曾在一部植物学著作中提出“植物变形记”理论,认为所有植物都拥有某种相同的“原形态”。

7月20日那天晚上,席勒问歌德是否认为先前某场报告的自然观过于“割裂”,歌德深以为然——他认为,若要理解自然,就必须将其作为一个整体来考量。他们从会场离开,几分钟后来到了席勒家门前。

两人说着话上了台阶,进了门。歌德抓起一支笔,随便找了张纸,画下了他所认为的其他所有植物源头的理想原形态。席勒则反驳称那只是一个理念,而非这一理论的证据。自认受到冒犯的歌德又提出自己的论据。这场辩论眼看要持续到地老天荒,最后,他们暂且别过,谁也没说服谁。不过,也算是发生了一些什么:那是初见的火花。

两天后,他们共同的一位好友,哲学家威廉·冯·洪堡邀请他们共进晚餐。整个过程气氛热烈,再也不见之前的迟疑与保留。一个月后的8月23日,席勒在一封信中给歌德寄去了自己画的歌德肖像。这幅画像生动形象,歌德在回信中说从未收到过这么好的生日礼物——8月28日是歌德的生日。

魏玛的歌德故居

仅仅数周时间,两人便成为挚友。患有结核病的席勒身体羸弱,但只要健康状况允许,他便会跋涉二十多公里,从耶拿前往魏玛与歌德相见。通常情况下,是歌德来见席勒。每天傍晚,歌德都会来到席勒和妻子夏洛特以及孩子们生活的地方。夏洛特不时用饼干款待丈夫的这位贵友。

歌德坐在沙发上,席勒则在房间内来回踱步(他的性格中有一些急躁的特质),两人边聊天边喝潘趣酒-—歌德不喜欢茶和药饮,只有在着凉时才会喝。天气晴好的时候,他们会在室外散步,或者在凉亭中探讨他们关心的话题:美学争论、待写的杂志文章、手头作品的进度,以及新的写作计划。后来,歌德回忆起这些美好时光,曾不无伤感地慨叹:“他那时三十多岁,我四十多岁,两人都正当年,多好啊!”

即便在分别后,他们也会连续数日沉浸在先前的对话中,甚至在各自回家后迫不及待地写信告诉对方,自己的心仍与对方同在。任何事都可以作为延长讨论的由头:提出一个哲学问题,通报刚读到的一篇文章,或者讲一讲菜园的情况。1796年1月,席勒请当时正专注于色彩理论研究的歌德为自己的住所挑选墙纸及墙纸的颜色,歌德说应该用绿色和粉色,并给席勒寄去了几卷墙纸。当工作繁重、需要长时间驻留魏玛时,歌德还会给席勒送去蘑菇、烤肉、梭鱼等食物作为礼物,并且嘱咐他要尽快食用;或是在自己的信过短时,为席勒奉上一道萝卜佳肴作为补偿。②这些食物和他们的往来信函一样,有时会通过公国的邮局寄送,但大多数信件是由女佣克里斯蒂娜·温泽尔传递的。为了赶集,她会身背背篓、手挎篮子,从魏玛步行至耶拿。与信件一起的,还有白菜和萝卜!

席勒故居

1799年12月,席勒定居魏玛:他和歌德同被任命为公国剧院院长。自那以后,两人得以天天见面,致力于各自剧作的演出。然而,他们并未就此搁笔不再写信。长信虽变为短笺,却一直未曾间断,见证着他们共同的生活:友人见面,高朋相聚,以及在歌剧院、剧院、俱乐部或宫廷度过的每个夜晚。

原标题:《文人“相亲”的表达:为何我比大多数人更爱你? | 此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司