- +1

数字的神话与资本的魔法——从《〈政治经济学批判〉导言》看数字资本主义

本雅明在《历史哲学论纲》的开头提到了一个驼背侏儒的隐喻:“有一则故事讲一个机械装置。这机械装置制作得十分精巧,它能和人对弈,且棋艺高超,对手走一步,它就应对一步。对弈时,棋盘放在一张大桌子上,棋盘一端坐着一个身着土耳其服装、口叼水烟壶的木偶。一组镜子让人产生幻觉,误以为桌子每一面都是透明的,实际上,一个驼背侏儒藏在里面。这侏儒精通棋艺,用线牵动木偶的手,指挥它走棋。”本雅明用这个侏儒形象作为隐喻,但它何尝不是已经被神话化的数字平台背后的形象呢?当我们打开手机和电脑,使用各种打车、外卖、短视频应用时,我们进入了一个神秘莫测的世界,仿佛有一种神秘的力量引导着我们寻找我们想看、想玩、想购买、想消费的东西。我们将这种神秘力量归结为人工智能、大数据和算法。于是,一种新的拜物教在数字时代产生了,数字技术和算法成为一种无所不能、被神化的存在,它们是没有神圣光环的“新神”。无论这个新神以救世主的形象出现在我们面前,还是像《西部世界》《黑客帝国》中那样控制着人类并让人们都处在其掌控之下,成为令人恐惧的孟菲斯托的形象,都无外乎共享着一种观点,即算法和人工智能已经开始主宰一切。在这种话语模式下,仿佛以人类为中心的人类世已经走向终结,取而代之的是奇点降临的时代。无论是人工智能,还是大数据与元宇宙,都不过是当下数字技术时代的浮士德式神话,它们将我们的灵魂交付孟菲斯托,最终创造出由数字操纵的傀儡。而那个被隐藏在华丽数字外表下的资本主义的内核,却在人们的视野之外。因此,如果要揭示当下数字平台、数字资本主义等技术神话的奥秘,就必须回到那些被今天的神话话语纹理所遮蔽的东西。正如吴冠军在其新书《陷入奇点》中指出:“人类世政治哲学(亦即,以话语政治为形态的规范性政治哲学)的各种智慧,实际上都是以话语构型(大他者)去填补深渊,以便掩盖黑洞性的奇点。”也就是说,我们今天看到的是一个二元性的世界,吴冠军所谓的话语构型就是那个数字外衣构成的神话世界,而在这个神话世界下面,有一个平台的侏儒,真正操控数字骑手的就是那个被现实的资本力量掌控的平台,于是,我们的问题变成了如何穿透数字的神话,从而破除平台资本的魔法。

要解开数字神话的奥秘,揭露平台下的“驼背侏儒”魔法的关键,并不在于将一切原因都归咎于一个抽象和无形的资本,那样只是像川剧变脸一样,揭开一个假面具后,下面又有新的假面具。要真正理解数字资本主义或平台资本主义的实质,我们需要回到马克思的经典著作,尤其是他在《〈政治经济学批判〉导言》中提到的政治经济学方法。只有这样,我们才能在历史唯物主义的基础上重新审视数字资本主义神话下被掩藏的具体历史实际。

被倒置的逻辑:数字政治经济学批判的起点在何处

当我们研究数字资本主义或平台资本主义,摆在面前的第一个问题是究竟是否从直接表现出来的结果入手,换言之,数字政治经济学批判的起点应该在何处?错误的起点可能是从本雅明所描述的那个棋艺高超的傀儡入手,或者是找到傀儡背后的线索。显然,在当前对数字资本主义的研究中,许多学者更倾向于将傀儡作为结果进行研究。例如,一些研究者喜欢使用托夫勒在《第三次浪潮》中提出的概念——产消者(prosumer)。这本诞生于四十多年前的未来学著作在一定程度上描绘了今天数字技术高度发达的场景。按照托夫勒的描述:“现在我们要考虑到另一个可能性,很多人可能很快就会在明日的电子住宅中工作,因此消费者所使用的工具也会有重大的改变。我们在家中工作所使用的电子仪器也可以生产自用的货物和服务。在这种情况下,第一次浪潮社会的产消合一者又将重新成为经济活动的中心,不过却是在以高新科技为基础的第三次浪潮时代。” 托夫勒希望未来的生产活动不会成为普通人的沉重负担,而是在不断进步的技术的加持下,我们今天在消费的同时也在完成生产。的确,我们今天刷手机、看视频、玩游戏的过程被一些研究者称为“玩—工作”(play-work),他们认为在浏览网页的同时,我们也在生产有利于大数据联结的数据。因此,消费成为生产,而生产进一步促进了消费,这让许多普通的数字时代用户成为理想的产消者。事实上,当前不少从事数字资本主义和数字劳动研究的人沿用了托夫勒的逻辑,简单地认为坐在电脑屏幕前或刷手机屏幕的人就是这样的产消者。他们似乎可以独立于整个社会的政治经济学结构,让互联网和智能平台的用户在孤独的刷屏和聊天中完成一次又一次的社会交往,整个世界变成了他们手指和鼠标点击触碰的世界,一切都在他们轻松的点击之下,完成了在世界上的实践活动,就仿佛置身于电子游戏《我的世界》(Minecraft)那样的开放世界的沙盒游戏一样,可以任由那个产消者的主体生产一个独立的世界。

电子游戏《我的世界》(Minecraft)

数字世界的事情真的如此简单吗?正如马克思在《〈政治经济学批判〉导言》开头对亚当·斯密和大卫·李嘉图的政治经济学预设的原始模型提出批驳:“被斯密和李嘉图当作出发点的单个地方孤立的猎人和渔夫,属于18世纪缺乏想象力的虚构。这是鲁滨逊一类的故事,这类故事决不像文化史家想象的那样,仅仅表示对过渡文明的反动和要回到被误解了的自然生活中去。”马克思对斯密和李嘉图的批评并不是说在历史上没有存在过猎人和渔夫,而是他们设想的猎人和渔夫是脱离社会发展史的。换言之,当斯密、李嘉图和其他政治经济学家开始思考经济学的起源时,他们会抽象出一个可以独立生存,并仅仅依赖于个体自足而理性的方式,在荒野和海滩上谋得生存。马克思认为,斯密和李嘉图的政治经济学起源的奥秘在于,他们将一种仅仅只在现代市民社会中诞生的独立而理性的个体,直接带入原始自然的想象之中,这样导致的结果是,猎人和渔夫成为像现代工业资本主义下的自足而理性的个体那样独立生活,却忽视了在原始自然条件下,猎人和渔夫生存的最基本条件,即那个让他们可以群居在一起的血缘家族和共同体。也就是说,当现代的政治经济学家们假设一个在原始自然生活的个体的猎人和渔夫时,他们已经将历史发展的结果偷渡到了原始社会中,因为在原始社会中,个体猎人和渔夫无法生存下去,那个时代没有交换,也没有足以让个体生存下去的物质储备,更没有让他们自足的理性自律。换言之,所谓的猎人和渔夫不过是现代市民社会对原始自然环境的投影,就像笛福小说中的鲁滨逊是现代市民社会的投影一样。而卢梭的《社会契约论》无非是现实中的鲁滨逊在所谓的“自然状态”下的投影。因此,马克思说:“卢梭的通过契约来建立的天生独立的主体之间的关系和联系的‘社会契约’,也不是以这种自然主义为基础的。这是假象,只是大大小小的鲁滨逊一类的故事所造成的美学上的假象。其实,这只是对16世纪以来做好准备并在18世纪大踏步走向成熟‘市民社会’的预感。”换言之,斯密和李嘉图设想的独立自主的猎人和渔夫,以及卢梭描绘的鲁滨逊式个体通过订立“社会契约”,在所谓的自然状态下并不存在,连同那个自然状态本身也是他们在当下的市民社会对过去的投影。他们需要这个投影,恰恰是为了论证当下市民社会的合法性,从而找到可以让现实的资本主义可以持续下去的理论根基,一旦这种诞生于现代市民社会的理性个体的模型投影成为手持弓箭或拿着鱼叉的猎人或渔夫,并将他们作为政治经济学研究的起点,就是本雅明反讽的对象,我们将那个傀儡当成了社会实在,并在傀儡的基础上论证社会实在的合理性。然而,真正的历史过程却在这些政治经济学家和政治哲学家的视野之外。

那么,对于今天的数字政治经济学研究来说,我们应该从什么样的起点出发呢?我们可以设想这样的场景,在京东、淘宝或抖音直播上,我可以轻易地点击一个购买链接。很快,快递员就会将货物送到我家门口。整个购物过程非常迅捷,仿佛商品出现在我门口,是我鼠标点击后,通过支付宝或微信支付的结果。在这个过程中,除了和快递员的接触外,似乎没有其他社会性的接触。因此,我们可以判断整个交流流程是由我作为主体完成的,而之前在网页或屏幕上的商品则是我作为主体购买实践的结果。无论是通过外卖订餐软件订餐,还是通过购票平台订票,或者通过打车软件出行,这些数字化的实践为我们塑造了一个数字时代的幻觉,即我们可以在一个人的情况下,独自生存很久,即便在荒郊野外,只要有数字导航,我们就可以轻易地走出迷航的区域。因此,我们看到的是一个带有数字时代主体调整的鲁滨逊,甚至是一个不需要驯服野人“星期五”的鲁滨逊。只要拥有网络、智能手机、笔记本电脑以及足够的在线支付货币,甚至假设我们没有足够的货币,只要我们个人的信用良好,也可以使用信用贷来支付相应的款项。我们所需要做的就是刷刷屏幕,点击相应的链接,然后所有我们需要的一切都会以最便捷的方式出现在我们面前。在抽象层面上,这是一个更为纯粹的主体,一个更不依赖于外在的帮佣和公共关系的主体。今天我们的学习可以通过网课来进行,朋友可以在玩网络游戏的时候认识。主体变成了小房间里闪烁着亮光的屏幕前的主体。只有在屏幕前这个主体的幻象才是真实的。只有在敲击键盘、点击鼠标、滑动屏幕的时候,主体才展现出他那种康德式的羽翼,他们用最公正的眼光审视着世界上最不公平的事情。对于美国的枪击案、烧烤摊上的治安案件,他们都能够以主体的方式激昂慷慨地指点江山,那种最美好的道德感和最理性的判断全部在他们的指尖运动中。这是比斯密和李嘉图所设想的猎人和渔夫更为纯粹的政治经济学表象。在这个表象面前,房间里吃着外卖的慵懒的身体都不是最重要的事情,最重要的是透过屏幕他们感受到了前所未有的主体感。

然而,如果我们将这种小房间里抽离了身体的、仅仅依赖于指尖运动的主体作为数字政治经济学的起点,那就大错特错了。因为在我们看来,最简单的事实恰恰是最复杂的结果。正如马克思在对黑格尔的法哲学进行批判时指出的那样,黑格尔的辩证法是颠倒的辩证法,“正确的方法被颠倒了。最简单的东西被描绘成最复杂的东西,而最复杂的东西又被描绘成简单的东西。应当成为出发点的东西变成了神秘的结果,而应当成为合乎理性的结果的东西却成了神秘的出发点”。当然,对于马克思来说,最简单的东西是市民社会中的生产关系,而黑格尔对之视而不见,反而将市民社会的生产的现实性看成是作为绝对观念的国家在世俗世界中的体现。相反,与这个有限的体现相反的是抽象的绝对精神的运动。马克思颠倒了黑格尔所颠倒的辩证法,让抽象的人回到了其市民社会的唯物主义基础,现实的人的生产关系和交往关系才是真实的社会存在。当马克思将德国哲学从“天国”重新拉回到人间时,我们也需要避免将数字资本主义研究重新颠倒为黑格尔式的辩证法。

那么,在数字政治经济学研究中,什么是最简单的东西,什么又是最复杂的东西呢?首先,最简单的东西仍然是生产。比如,在网络上购买的蛋糕一定是某个真实的蛋糕店生产出来的,这个蛋糕不可能是从虚空中变出来的,它属于现实生产活动的一部分,制造蛋糕的店家需要采购鸡蛋、面粉、蜂蜜,他需要在真实的市场上购买原料和机器。这些并没有真正离开传统的政治经济学分析的视野。正如马克思在《资本论》中指出的:商品世界的这种拜物教性质,是来源于生产商品的劳动所特有的社会性质。生产的一般规律仍然适用于当代的数字政治经济学分析,这就是我们最简单的东西。然而,真正的问题在于,这些最简单的事实却在我们的视野之外。因为在数字界面上极为便利的操作以及迅捷的快递业务,让背后的生产和物流过程变得似乎不值一提,让点击屏幕的我们以为与那个出现在我们面前的商品有着最“直接”的关系。这种被当成“直接”关系的过程,恰恰是马克思所说的最复杂的东西。一方面,它不仅需要平台向背后的厂家发出订货指令,厂家进行生产,将生产出来的货物交给物流,在传感器的监控下(让买家时刻可以看到他购买的货物到达哪个地点),最后才出现在买家的面前。其中支付宝和微信支付等并不是真正的货币,它们只是一种由于信用而产生的同等货币的数字等价物。在一定程度上,支付宝、微信以及数字货币实际上就是“密码保障+信用+数据记录”的数据形式。它们之所以能够应用,恰恰与数字技术和密码技术的发展密切相关,连同与5G通信技术、物流技术、遥感技术等一系列新技术的发展密切相关。这种手指点击运动和出现在我们面前的商品之间的“直接关系”是一系列生产关系、社会关系以及技术发展的结果。简言之,这个看起来十分简单的东西是社会历史发展到一定阶段的产物,它拥有非常复杂的社会条件和技术条件。然而,在抽象的人和手指点击面前,这些复杂的社会条件和技术条件全部被遮蔽了,我们只看到了抽象主体存在的事实,而忽略了让其成为简单事实的历史条件。这就像庸俗的政治经济学家永远无法理解他们那些鲁滨逊式的抽象人的出现一定与马克思所提出的高度发展的技术条件和复杂的社会交往关系的条件密切相关。简言之,数字政治经济学的批判起点不应该是依赖于高度发展的技术条件和社会前提的抽象人,而是现实可能的物质生产条件。我们不能只看到数字的神话,更需要在神话背后寻找到被遮蔽的历史线索。只有这样,我们才能进入真正的数字政治经济学批判之中。

一般数据:数字条件下的生产一般

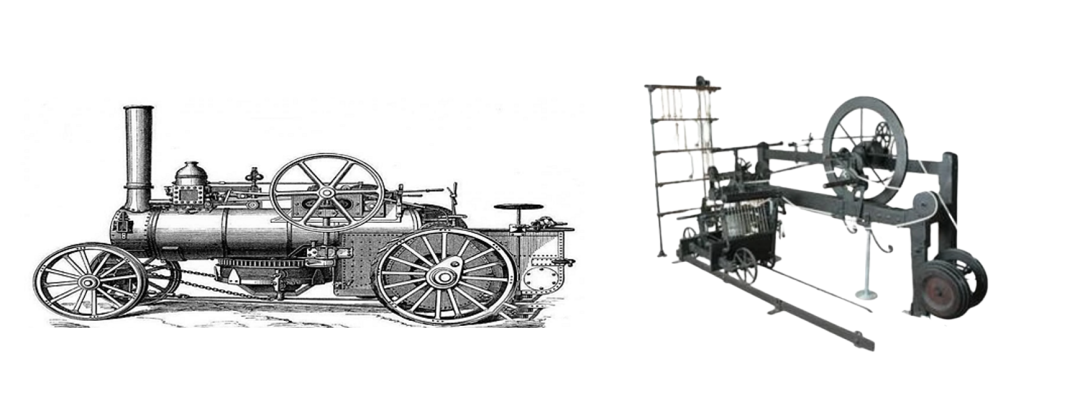

在《德意志意识形态》中,马克思强调了德国古典哲学中从“天国”到人间的人的解放在方向上根本是错误的。正确的历史唯物主义的方式是从此岸世界的现实生活方式出发,去找到通向未来社会的现实道路。在这个意义上,马克思对于青年黑格尔派和费尔巴哈的唯物主义都进行了批判。他毫不留情地指出:“那么‘人’的‘解放’也并没有前进一步;只有在现实的世界中并使用现实手段才能实现真正的解放;没有蒸汽机和珍妮走锭精纺机就不能消灭奴隶制;没有改良的农业就不能消灭农奴制;当人们还不能使自己吃喝住穿在质和量方面得到充分保证的时候,人们就根本不能获得解放。‘解放’是一种历史活动,不是思想活动,‘解放’是由历史的关系,是由工业状况、商业状况、农业状况、交往状况促成的。”马克思的意思十分明确,人的解放,包括今天在数字时代的解放,从来不是什么内在的自我意识和观念的问题。正如马克思指出的,没有蒸汽机和珍妮走锭精纺机的发明,就不可能消灭依附于农场主的奴隶制。当然,今天当现代化的自动化技术、数控技术、物流技术将人们从繁重的工厂里和闷热的车间里解放出来时,当人们可以在家办公,更具有随意性的时候,其实背后隐藏的是历史发展的动力学,即通过数字技术和人类生产关系的变化,产生了数字资本主义的历史一般条件。而这个历史一般条件塑造了在小房间里或者在格子间里刷单、拼命敲击键盘的我们,也是那个可以在赛博空间遨游的我们,无论我们显得如何失去实在世界的重量,都有一根历史现实性的线索在拖拽着我们,这个线索就是生产一般。

蒸汽机和走锭精纺机

什么是生产一般?如果我们顺着马克思的《〈政治经济学批判〉导言》继续读下去,会读到这样一段话:

因此,说到生产,总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产。因而,好像只要一说到生产,我们或者就要把历史发展过程在它的各个阶段上一一加以研究,或者一开始就要声明,我们指的是某个一定的历史时代,例如,是现代资产阶级生产——这种生产事实上是我们研究的本题。可是,生产的一切时代有某些共同标志、共同规定。生产一般是一个抽象,但是只要它真正把共同点提出来,定下来,免得我们重复,它就是一个合理的抽象。不过,这个一般,或者说,经过比较而抽出来的共同点,本身就是有许多组成部分的、分为不同规定的东西。其中有些属于一切时代,另一些是几个时代共有的。(有些)规定是最新时代和最古时代共有的。没有它们,任何生产都无从设想;但是,如果说最发达的语言和最不发达的语言共同具有一些规律和规定,那么,构成语言发展的恰恰是有别于这个一般和共同点的差别。对生产一般适用的种种规定所以要抽出来,也正是为了不致因为有了统一(主体是人,客体是自然,这总是一样的,这里已经出现了统一)而忘记本质的差别。

生产一般是马克思在《资本论》及其手稿中常常会用到的一个概念,这种概念的使用也体现在其他概念中,如劳动一般、资本一般。然而,马克思在这里赋予了生产一般概念历史唯物主义的性质,正如他所说:“生产的一切时代有某些共同标志、共同规定”,而生产一般只是对这些共同特征和规定的抽象概括。因此,最重要的并不是从唯名论角度来说明“生产一般”的语义学含义,而是需要将它放于一定的历史空间,让其属于某个具体的历史时代,以及在这个历史时代下,生产一般所塑造出的社会关系、个体存在样态以及与之对应的伦理学、政治学、社会学、哲学、政治经济学观念。正是在这个意义上,马克思强调:“如果没有生产一般,也就没有一般的生产。”马克思对黑格尔的批判也正是基于这一点,虽然黑格尔在《法哲学原理》也曾引述过亚当·斯密等英国政治经济学家的著作,但是黑格尔的问题在于,他仅将斯密的政治经济学视为一种有限性的知性原理,而不是通向绝对观念的途径。这种途径,黑格尔只留给了哲学和逻辑学。黑格尔没有理解新兴的政治经济学与当时西欧,尤其是英国的工商业市民社会和大机器制造之间的关系。因此,美国马克思主义思想家弗里德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)曾指出黑格尔哲学中的这个缺憾:“尽管黑格尔熟悉亚当·斯密和新兴的政治经济学,但他对工作和劳动的概念——我特别将其描述为一种手工业意识形态——没有预见到工业生产或工厂制度的原创性。”换言之,在詹姆逊看来,黑格尔关心斯密和英国古典政治经济学,关心劳动概念,只是将其看成一种观念的体现,他只希望透过观念的力量去影响工业劳动,而看不到真正作用于劳动的恰恰是马克思提到的现代工业制度下的生产一般。在这个意义上,所谓的现代人实际上是被现代工业制度的生产一般生产出来的,自由、平等、博爱不过是为了妆点仍然在工厂中扭曲着身体适应着工业生产节奏的工人阶级的观念性外衣。人类的命运是在生产一般的历史过程中书写的,正如齐泽克指出的:“工人个人事实上沦为为机器服务的器官或工厂系统的附属品。”

因此,在分析现代数字化条件下抽象个体的成形离不开现实的历史条件,即数字政治经济学批判下的生产一般之后,我们就需要回答一个问题:什么是数字资本主义时代的生产一般?如果沿着马克思的历史唯物主义的逻辑,所谓的生产一般,是一种共同标志和共同规定的抽象,在马克思的时代,也就是19世纪的工业生产当然是将不同的人还原成同样的劳动力,无论他们之前是放羊的羊倌,还是制陶作坊的学徒,或者是烘焙作坊的面包师,一旦他们被抛入自由出卖劳动力的工业都市之中,他们的身体拥有了一个共同的标志——劳动力。而这种劳动力又被一种共同的量来衡量,这个共同的量就是工资。

换到今天的情境,我们可以在TikTok、Instagram、Facebook等社交媒体平台上传视频和照片,在Uber、滴滴等应用上叫车,在Bilibili、YouTube等视频网站上观看视频,在Steam、Ubisoft等游戏平台上下载游戏。那么这些数字时代的活动有什么共性?这个时代的共同标志和共同规定是什么呢?在所有这些行为中,有一个共同的行为是我们可以首先想到的,即进入这些界面,无论我们只是普通用户进行浏览和消费,还是专业的司机、做外卖的饭店,或是直播、拍短视频的UP主,都需要注册一个用户名,而且需要将这个用户名绑定一个实体可查的链接,例如,在注册用户名时,我们可能需要提供手机号码、银行卡号、社保号码、电子邮箱、身份证号码等信息。这意味着通过这些信息,我们在数字世界的用户身份与现实世界的使用者之间建立了一个实实在在的联系。在这个联系背后,现实的使用者变成了数字化的用户。我们不再直接以实体身体介入和生产,而是以数字化用户的身份参与数字空间的活动。无论是点外卖、网上购物、玩游戏、观看视频、在线聊天,还是刷朋友圈,我们进行这些活动的第一个前提是必须拥有一个数字化的用户名,将我们转变为数字世界中的合法存在。

b站用户名注册界面

这就像马克思在《德意志意识形态》中提到的“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”一样,在今天的数字化世界中,全部历史的第一个前提无疑是有经过注册、有密码保护的数字化用户的存在,尽管用户的存在某种程度上仍然以有生命的个人存在为前提。

经过注册、有密码保护的数字用户仅仅只是问题的第一步。马克思继续为我们指出,在工业资本主义的生产一般的条件下,“人和人之间的社会关系可以说是颠倒地表现出来的,就是说,表现为物和物之间的社会关系”。马克思的这句话影响到后来西方马克思主义的奠基者卢卡奇,成为他在撰写《历史与阶级意识》中关于“物化问题”讨论的一个重要切入点。马克思的这句话对于今天的数字世界也是非常有启发意义的,马克思批判地指出,一个英国人(大卫·李嘉图)将现实的身体变成帽子的时候,就是通过物的关系替代了人与人之间的现实关系,我们只看到被货币标价的商品,而看不到商品背后的资本主义的生产一般和生产关系的逻辑。马克思还提到,一个德国人(黑格尔)又将李嘉图的帽子变成了观念,这是对德国古典哲学的反讽。马克思其实表明,德国人引以为傲的观念论哲学并不是建立在德国的“地基”上,而是在西欧发达的资本主义工业生产基础上。然而,今天我们已经不再担心德国唯心主义观念的魔咒,但我们却在经历另一个魔法,即李嘉图的帽子正在变成数据和流量,在数字空间中完成了浏览和交换。在淘宝、京东、亚马逊等网络平台上,我们所看到的不再是商品直接在商店里的实际展示,而是一张图片或一段视频。即使是网络平台的带货高手,也无法将最实体的货物展现给我们看。换句话说,任何实际商品,就像李嘉图笔下的帽子一样,只有经过数字化、变成数据和流量,才能在数字空间和数字平台上存在。我们点击的是图片和链接,获得的是需要支付的二维码和填写支付密码的链接,最后等待着物流公司在几天之后将货物呈现在我们面前。令人惊奇的是,那个最实体的物恰恰是最后出现的。在整个数字交易和关联过程中,我们不知道它在何方,甚至它可能都没有生产出来,只是作为一张图片或视频存在于网络连接的页面上。换言之,在数字空间中,实体商品一开始就是缺席的,只有在整个交易流程的最后,它才以填补这个实体缺失的真实物出现。整个过程表现得如此流畅,以至于我们将其视为实体过程。然而,在此之前,无论是浏览网络、打开页面、查看介绍,甚至通过淘宝旺旺与卖家沟通,一切都是数字化的。我们指向的是一个缺席的实体物品的数字交换。在这个过程中,最后出现的实际商品非常重要,但更重要的是取代实体商品的数字链接和数字交换。在这个背景下,我们今天的人际关系不仅被物与物的关系所取代,“物质性的外衣已经被剥除,数字化的形式第一次以最为赤裸的方式成为架构人与人之间关系的利器。我们不仅仅被还原为物,在这个物的外壳破裂之后,我们还进一步被还原为数值关系”。面对这种状况,我们必须发明一种新的概念来形容数字条件下的生产一般,这个概念就是“一般数据”。

和生产一般一样,一般数据并不是在某些哲学家的头脑中生成的概念,而是对我们最一般生活方式和生产方式的抽象,我们所说的一般数据,并不是这一个或那一个具体数据,而是构成我们生产、交换、消费、分配最一般的状况。不仅我们的消费生活受到一般数据的支配,在现实的生产中,每一个员工会被编号,被人按照业绩数据进行排列打分,办公室里有在岗或不在岗的监控数据,不仅所有的劳动者、消费者,连同那些曾经不被数据化的物也被纳入巨大的数字化体系之中,一切坚固的东西都烟消云散了,一切神圣的东西都遭到了亵渎,那么,在今天,在数字条件下的生产一般之下,一切坚固的东西都变成了数据,一切神圣的东西也都变成了数据。毫无疑问,面对一般数据,理解数字资本主义下的生产一般,成为数字政治经济学批判责无旁贷的使命。

数字生产:数字资本主义背后的奥秘

以色列宗教学者大卫·弗拉瑟(David Flusser)曾在雅典城里边随意行走,边思考古希腊语中“信仰”(pistis)的含义。他无意间撞到了一面墙,上面嵌着一个写着“信托银行”的牌匾。在弗拉瑟看来,这是一个隐喻,在对神的信仰和对资本的信托之间似乎存在着神秘的联系。其在早年的一篇文章《作为宗教的资本主义》(Capitalism as Religion)中,已经意识到在资本主义制度中存在的不仅仅是一种实体的货币,而是一种抽象的信仰,一种拜物教式的信仰,正如基督教将自己的希望托付于上帝的时候,资本主义的投机商和掮客,信贷用户和金融大鳄,甚至那些普通的购买股票、基金、债券、外汇的用户,正将自己的希望托付给新的信仰——信贷的信仰。在此,本雅明用一种末世论的语气提醒生活在金融资本主义下的人们:“上帝没有死,他已经被纳入人类的命运之中。”在金融资本主义时代,上帝没有死亡,它已经化身为货币,今天的教堂被世俗王国所祛魅,反而那些高耸入云的金融大厦和银行正在取代中世纪教堂的地位,他们都用一种非实体的方式构成资本主义的帝国,在表面上,他们依赖于一个抽象的货币,在本雅明看来,他们依赖于一个更为抽象的东西,那个隐藏在货币背后的资本,以及操纵着这些资本的贪婪的目光。难怪在后来的阿甘本看来,“资本主义是一种宗教,在这种宗教中,崇拜者从任何对象中解放出来,从任何罪恶中解放出来(从而从任何救赎中解放出来),因此,从信仰的角度来看,资本主义没有对象:它相信纯粹的信仰事实,相信纯粹的信用,也就是相信金钱。因此,资本主义是一种宗教,其中信仰——信用——取代了上帝。换句话说,由于信贷的纯粹形式是货币,它是一种宗教,其中上帝就是货币。这意味着,银行——它只不过是生产和管理货币的机器——已经取代了教会的位置;而且,通过管理信贷,它操纵和管理信仰——稀缺的、不确定的信任——而我们的时代仍然对自己有信心。”

金融资本主义的出现,不仅仅意味着银行业和金融业的崛起,它还占据了之前产业资本所具有的中心地位。那些曼彻斯特烟雾缭绕的工厂烟囱,曼哈顿鳞次栉比的摩天大楼,都是那个敞露在桌子外面的穿着土耳其服装的傀儡。在资本主义向我们讲述规范叙事的时候,我们对资本主义的理解决不会在其正常运行时产生,而是在面临障碍、无法继续施展其魔法时,才能揭示它隐藏的真实面目。正如阿甘本认定,尼克松宣布美元与黄金脱钩是资本主义崩溃的征兆,驼背小人操纵傀儡的真实存在只有在某个时刻,当他无法成功地指挥傀儡走出一招好棋时,才能被揭示出来。当然,尼克松宣布脱离黄金兑换机制,在某种程度上不仅仅宣布了与黄金的脱钩,还意味着我们看到了经济学中一直不容置疑的原理竟然被资本主义废黜了。因为资本主义宣布的那个在美元和黄金之间的关联,从来都是虚假的关联,真正控制资本主义命脉的操纵线仍然在资本的手里。也正因为如此,在所谓的美元危机之后,我们看到美元仍然依赖于石油和美债,在全球范围内利用美元潮汐来收割财富。

本雅明和阿甘本引出的一个直接的问题是,一旦美元及其金融工具脱离了直接生产一般,是否仍然能够支撑起金融帝国主义的大厦?本雅明和阿甘本错误地将这种理论归为信仰,在这种观念的支配下,他们转向了一种神秘主义。实际上,他们仍然在被资本主义施魅的魔法之中不能自拔。真正的问题并不在于尼克松宣布美元与黄金兑换体制的脱钩,而是脱钩之后,大量的美国实体生产部分,被转移到了海外。这并不意味着美国不再需要实体生产,而是说它不再需要在本国范围内继续运营这些实体工业的生产。这些工业具有高污染、劳动力密集和阶级冲突风险,并被转移到第三世界国家。资本主义国家之所以敢于将这些产业生产部分转移到第三世界国家,正是因为它们控制着轴线。在第二次世界大战后的布雷顿森林体系中,美元成为世界货币,任何国际贸易都不得不选择锚定美元时,那些被转移到国外的产业部分,事实上仍然受控于华尔街的金融大鳄们,他们操纵着手里的美元和金融轴线,让世界经济的命脉随着他们的贪婪一起运转。

本雅明和阿甘本为我们讲述的是金融资本主义的拜物教的状况,对此,马克思的《〈政治经济学批判〉导言》仍然为我们提供找到傀儡背后的驼背侏儒的线索。有趣的是,在《〈政治经济学批判〉导言》中,马克思也提到了基督教的信仰。马克思说:“基督教只有在它的自我批判在一定程度上,可说是在可能范围内完成时,才有助于对早期神话做客观的理解。同样,资产阶级经济学只有在资产阶级社会的自我批判已经开始时,才能理解封建的、古代的和东方的经济。在资产阶级经济学没有用编造神话的办法把自己同过去的经济完全等同起来时,它对于以前的经济,特别是它曾经还不得不与之直接斗争的封建经济的批判,是与基督教对异教的批判或者新教对旧教的批判相似的。”相对于本雅明和阿甘本,马克思更加直接地指出了资本主义之所以良序运行,恰恰在于其外表上的神话系统。当美元与黄金脱钩的时候,表面上维持的是一种信用体系,但事实上是一场投机的赌局。这场赌局已经被染上了资本主义浪漫的玫瑰色彩,让普通人沉醉其中。换言之,资本主义经济的良序运行,当然依赖于其“编造的神话”。在这种神话之下,一切外在于资本主义的力量不过是这种神话的不成熟的样态,这就是马克思所谓的“人体解剖对猴体解剖是一把钥匙”的原因所在。因为资本主义不断在神话中建构以自己为顶点的时间和空间的螺旋式金字塔结构,自然外在于资本主义框架的一切,都无非是这种神话的装饰品。这些装饰品指向了神话的中心,然而,我们却看不到其中的驼背侏儒的存在。

在进入数字资本主义的条件下时,这种神话得到了进一步延伸。我们可以借此来探索数字资本主义的神话。这种神话认为,数字经济代表着一种虚拟经济,是与实体经济相对立的经济形式。在这个意义上,神话的杜撰者们跟我们讲述着各个数字经济时代的概念,例如知识经济、信息经济、元宇宙经济等。这涉及知识共享、数字共享、人工智能、算法治理等一系列领域。仿佛一旦我们抛弃了实体经济,进入虚拟经济的层面上,我们将会过上前所未有的生活。然而,真正的问题在于,数字经济只是实体经济的一个外衣,而不是取代它的工具。就像我们之前提到的,在互联网上订购蛋糕时,那个蛋糕仍然是实体生产的。无论数字经济为我们描绘了多么美好的未来,实体经济仍然支撑着数字经济和虚拟经济,任何虚拟经济中的东西都无法真正取代实体的消费。只要我们的身体仍然需要吃饭、喝水、出行、住宿,实体经济就仍然会发挥作用。如果我们理解了这个问题,不难发现,实体经济和数字经济根本不是一个二元对立的结构,也不存在谁取代谁的问题。即便在美国那样的构架,它的实体经济大量外移,但从全球范围来看,美国等发达国家的服务业和金融领域仍然需要大量第三世界国家的实体经济来支撑。同样地,数字经济的基础仍然是实体经济。当然,数字资本和数字经济是新事物,但绝对不是在取代实体经济的意义上的新事物。它的新意在于通过大数据和数字化控制、自动化流程和数字物流管理,将全球各地不同产业部门的实体生产部门统一在一个大的数字逻辑之下。人一旦掌握了这些核心的数字逻辑,就掌握了全球经济的命脉。换言之,在未来世界中,关于数字化、通信技术、自动驾驶和人工智能的竞争,与其说是在某个具体产业上的竞争,不如说是谁掌握了一般数据和数字控制的核心,谁就成为那个驼背侏儒。而在今天,控制着这些数据中心和算法的就是平台资本,从扎克伯格到贝佐斯,从比尔·盖茨到伊隆·马斯克,当我们以为他们是数字产业的新媒体资本家时,我们都犯了一个错误。因为无论是Google、Twitter、苹果手机,都只是数字外表下用来控制的外壳。在这些外壳下面,包括自动驾驶技术下面掩藏的是那些技术已经通过数字控制的核心,延伸到所有的生产部门。从第三世界的粮食生产供应到中东国家的石油,从东南亚的服装生产到韩国的半导体,实际上每一个环节都已经成为这些大平台的数据控制的对象。这不纯粹是数字经济,而是通过数字控制工具控制一般数据,从而控制了全球性的生产一般的平台。当马斯克、库克、贝佐斯、扎克伯格等人在聚光灯下为我们讲述他们的数字帝国的奇迹的时候,实际上,支撑他们神话的是每一个具体的生产、交换、消费、分配的部门。

此时此刻,我们耳边再一次盘桓着马克思的教诲:“人体解剖对猴体解剖是一把钥匙。”当扎克伯格、盖茨、贝佐斯、库克等人的数字资本主义的帝国在畅想未来社会的神话的时候,必然意味着他们的资本已经将“吸血”的血管深入每一个国家、每一个生产部分,甚至每一笔金融投资的内部,滋养着这个最复杂的资本主义奢华的外表。如果没有这种滋养,或许数字资本主义华丽的外表会迅速凋零。这就不难理解,当2022年上半年美联储宣布连续几次加息之后,那个由中本聪宣布的去中心化的不以任何国家的货币为支撑的比特币开始一路狂泻,因为比特币和其他区块链的货币都是一种需要靠汲取工业生产一般的数字神话,他们需要一般数据和生产一般的支撑,让这个信仰可以维持更多的信徒,就像弗拉瑟遇到的信托银行与古希腊语中的信仰含义一样。本雅明的精妙的傀儡,如果没有隐藏在下面的驼背侏儒,再华丽也无法下出精妙的棋招。同理,没有产业上的工业生产,没有控制生产的一般数据,数字资本的神话无论多么美妙,终归会走向破灭。透过马克思的《〈政治经济学批判〉导言》,透过人体解剖的钥匙,我们似乎看到了资本控制的生产一般仍然是支配着资本主义生产、交换、分配、消费奥秘的侏儒,但是今天的生产一般已经被数字技术套上了一般数据的羁轭,让数字资本可以在更大的空间范围内控制着全球的生产。如果仍然还有人迷信于这种数字神话,我们只好模仿马克思的口气,对他们说:“这里是罗陀斯,就在这里跳跃吧!”

【本文原载《探索与争鸣》2023年第6期。原题为《蓝江|数字的神话与资本的魔法——从《〈政治经济学批判〉导言》看数字资本主义》。澎湃新闻(www.thepaper.cn)经授权转载。】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司