- +1

她们不是唠叨,只是受够了

一只玻璃水杯在桌子边放着

爸爸半躺在桌子边的沙发上看书

妈妈在厨房整理杂物

玻璃杯在摇摇欲坠,我看到时忍不住出声提醒

“去叫你妈妈来”,他抬了眼皮,悠闲地说道

“你伸手就够得到呀”

他叹了口气,起身的那一刻碰到桌子

玻璃杯应声而碎

“去叫你妈妈来”,他顺势又坐下,眼皮也没抬

这个场景也许也曾发生在你的家庭生活。妈妈一天到晚地忙个不停,在不大的空间里精心打理着一切,同时还在不停地对兴奋地等待着出门的子女、下班后永远半躺在沙发上的爸爸絮絮叨叨,似乎无论我们怎么做都不能使她满意和快乐起来。

怎么样才能使妈妈停止唠叨、像别人家的妈妈一样年轻、活力、充满快乐呢?一度为此感到委屈和埋怨的我,却从来没有想到过——她不是唠叨,只是受够了。

她们受够了在家庭生活中绝对失衡的“情绪劳动”。

#01

支离破碎的主妇生活

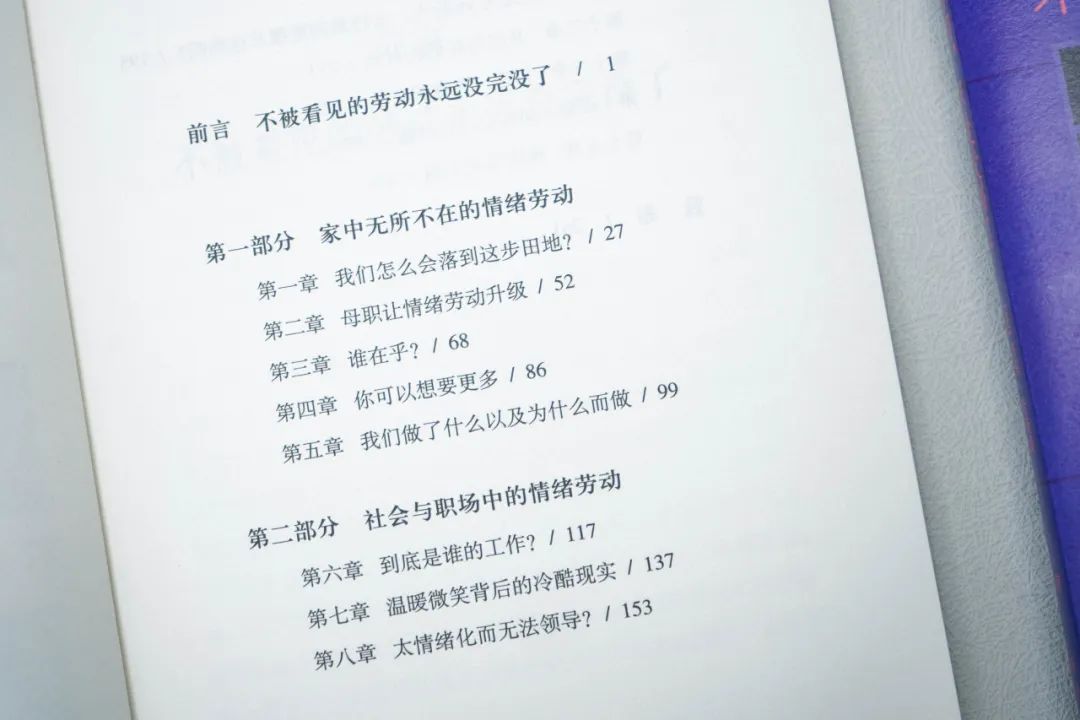

杰玛·哈特莉是一位有着三个未成年孩子的全职妈妈,在母亲节这一天,她因为一个塑料储物箱而含泪力争——为什么连把挡路的箱子放回原处都需要她来亲自请求丈夫?

然后她发现,无论做了多少,似乎总有更多事情在等着。经历了早上的兵荒马乱,终于送走了要上学的学生和要上班的丈夫,随即便要马不停蹄地收拾前一天留下的乱局。刚准备好拖地,突然发现了散落一地的玩具,收拾好玩具却又发现了被人随手放置的咖啡杯,里面已经实现了“生态系统的自然平衡”,出门扔掉咖啡杯,偶然间又瞥见了架子上忘记收的被单,收了被单进来发现孩子的卧室里还是一片狼藉……她一天到晚都在为不断冒出的家务而西奔东走,自己的生活被孩子、丈夫以及他们所牵扯的人际关系撞击得支离破碎。

而当她想要家庭的其他成员发现就在眼皮子底下的问题并试着去解决时,还需要以恳切的、温和的语气来一遍又一遍地催请对方,这样他们才会同意“帮个忙”,即使这是他们自己的事情。

——这一切,都可以被称为“情绪劳动”。

社会学家霍克希尔德在1983年的著作中为这一词汇做了定义——管理自己的感觉,以便营造出被大家看得见的脸部表情和肢体语言,行为人被要求控制自己的情绪,表现出顾客能够接受、喜欢的情绪,这是一种具有商业交易价值的极端顾客服务。在家庭中,大家都指望着女性来承担失不公平的家务分工,伴随而来的还有失衡的情绪工作,她们不仅要做大多数家务,还要管理自己的情绪,尽量让家庭中的每个人都开心起来。

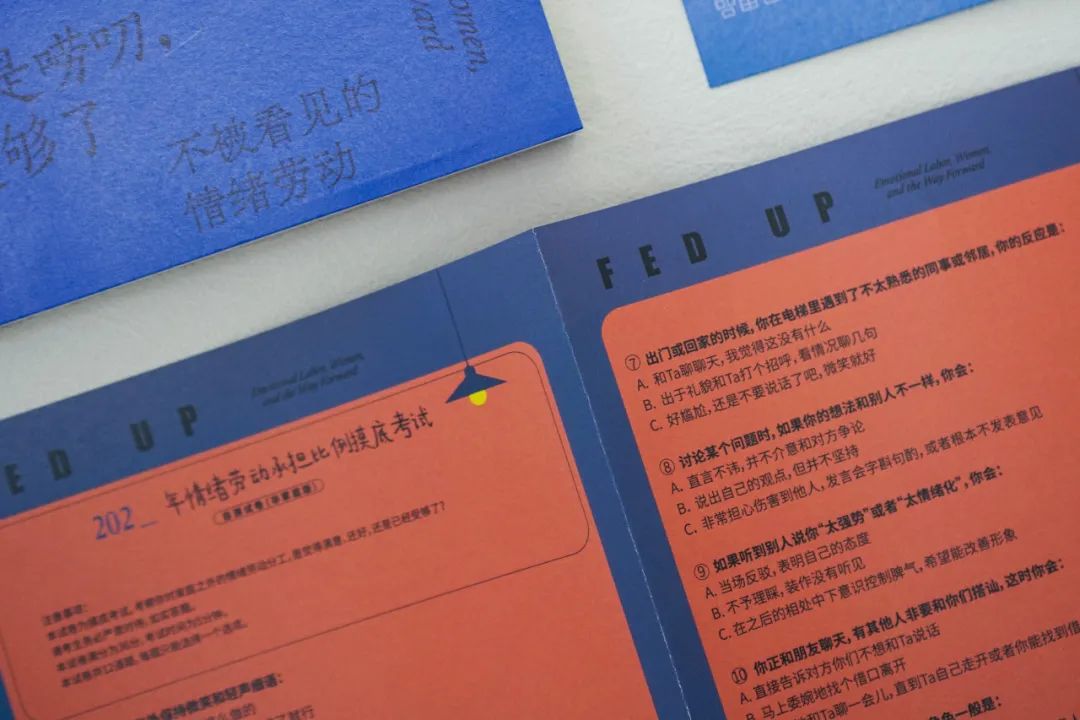

为了让这种情绪劳动被更多人看到,杰玛·哈莉特写下了《她们不是唠叨,只是受够了:不被看见的情绪劳动》一书。

#02

假如妈妈有一份正式工作

“男性在家里比较快乐,但女性上班时比较快乐,原因不是女性在职场上没有压力,而是女性是家中唯一承担情绪劳动的人。”

如果我的妈妈有一份正式的工作……这是我曾经的梦想。

妈妈在家务劳动中消磨着自己的活力,从曾经照片上那个神采奕奕的年轻女孩,逐渐变成了一个疲惫、急躁、难以露出笑脸的中年女人,她总是絮絮叨叨,即使几乎没人听她在说什么,唠叨成了她在失衡的情绪劳动重压下除了愤怒大喊之外唯一的宣泄方式。

如果她们能走出家庭,走入职场,那么是否能够减轻过大的情绪劳动压力,重新充满活力与风采,像所有主妇逆袭文里一样,在职场叱咤风云的同时,也换得丈夫的醒悟与孩子们的懂事成长?

对于这个问题,随手一搜,成百上千篇探讨“女人是否能够兼顾一切”也许已经做出回答。一旦成为母亲和妻子,母职责任和妻职责任终生如影随形,即便她们拥有着自己的工作或事业,她们仍然需要在家庭中倾注更多精力,以便于符合社会对她们的期待——成为最佳母亲、最佳配偶、最佳职业妈妈。

职场上对女性的情绪劳动要求远比对男性要求多大家有目共睹,而在家庭中“情绪劳动是女性专属领域”的观念也根深蒂固。即使她们在职场上已经带了一整天的微笑面具,身心俱疲,还是要准备接孩子、做晚饭、整理家务以及安排第二天的生活;而当孩子们在学校有什么需求,也通常是第一时间打给妈妈,她们不得不顶着领导和同事们的压力请假外出解决。

家庭与职场,对很多女性来说是难以兼顾的。女性为主或情绪劳动密集的行业,连高薪的边儿都够不上,这些压力会迫使女性离开职场,回归家庭,在繁重的有形、无形家务和过分的忧思、精神重担中消磨人生;假如她们的意志力足够坚强、个人能力足够优秀,同时顶得住职场压力和家庭重担,那可能需要长出三头六臂,或者终于在强压下放弃了一者,你猜猜一般是放弃职场还是家庭?

我们家有好几个孩子、不管事的爸爸、年迈的爷爷奶奶、外公外婆……假如我的妈妈有一份正式的工作,我很怀疑自己现在的生活状态与精神状态是否还能是良好的……

#03

往更平衡的男女之路迈进

那么,男性天然地就不适合做家务吗,他们先天就不擅长情感劳动,所以才会在家庭生活中试图帮忙却总是被嫌弃吗?

杰玛·哈特莉已经通过她与丈夫的相处为我们解释了这一问题,她潜意识里存在一种偏见——认为女人们更擅长情绪劳动,母亲更了解孩子们,她们对孩子的关爱和教育方式自然是最好的,男人们总是搞砸一切。

事实上,这些情绪劳动的技能以及关爱教育孩子、关心维护家庭的意识和方式都是需要引导和培养的,女性们之所以觉得自己更擅长,通常是她们在成长过程中就一直被身边的女性长辈们教导着学习,而男性总是被认为“Boys are boys forever”,想要改变这一偏见,就要从现在开始,给他们时间和空间来培养情绪劳动的能力——就像《我,厌男》里说的那样:“男人至死是少年”(Boys will be boys),而女孩得变成女人,要学会与男人相处,因为在父权制这颗水晶球框定的狭窄命运里,我们逃无可逃。女性们不需要持续地向男性传递“你总是搞不清楚状况”或“你在这些工作上总是比不上我们女人”的错误信号,相反,她们需要让男性们相信“这是我们共同的责任,我可以和女性做的一样好”。

正如作者在书中所言:“或许表面上看来女性先天比男性更擅长情感劳动,但这些技能是可以学习及磨炼的。只要我们愿意一起努力,为彼此的进步留出空间,男人没有理由不能挺身而出,将情感劳动也视为他们的领域。只要多加练习,假以时日男性将会发现情绪劳动的价值,因为那为他们开启了世界的另一面——一种全新的人类整体性,让他们感觉与生活更紧密相连。”

“相比倒垃圾,注意到何时该倒垃圾才更重要”

不是你太唠叨,是因为你已经受够了

了解何为“情绪劳动”以及如何面对它

是我们每个人都能为自己和身边人

做出的微小而重要的努力

打破传统性别分工

揭开失衡的情绪劳动真相

《她们不是唠叨,只是受够了:不被看见的情绪劳动》

内容简介:“如果你想知道这个社会多么不重视情绪劳动,只要看妈妈不在时家里有多乱,人们对服务行业有多苛责,就明白了。”

家里牙膏、卫生纸快用完了,阳台的衣服早就干了,只有你注意到;

开会时负责倒水,洽谈时微笑迎合,是你的责任;

当你终于忍无可忍,发火时还要纠结会不会惹人不快……

这些天生就是女性的事吗?为什么女性做这些就是“应该”,男性做却是“帮忙”?为什么女性要一遍又一遍提醒,家里冰箱冷冻室的霜还是厚厚一层,职场上仍旧得轻声细语保持耐心,还有人嫌我们唠叨?这些劳心费神的情绪劳动不但无处不在、没完没了,而且不被看见、无法转移。《她们不是唠叨,只是受够了》揭示了传统社会规训下失衡的情绪劳动真相,并结合作者的亲身经历和所见所闻,把女性在家庭、职场和社会中面临的不可言说的困境剖析得鞭辟入里,是霍克希尔德之后,为情绪劳动正名的最新力作。

原标题:《她们不是唠叨,只是受够了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司