- 43

- +1114

洞鉴|高墙在瓦解:《种族隔离:划界城市的全球史》

“开普敦这一拥有480万人口的海岸城市,城市中心基本为富人独占,有钱人在这里啜饮一杯咖啡,价格为家政工人小时工资的两倍之多。”2019年,笔者在澎湃新闻市政厅《占屋史|开普敦:居住隔离历史问题的延续》结尾写下这句时,没有想到这会成为翻译《种族隔离:划界城市的全球史》一书的契机。当时就职于《城市中国》的佟鑫编辑,介绍我与上海人民出版社的吴书勇编辑结识,并约下此书翻译。作为城市规划师和城市问题研究者,笔者和好友张美华博士合译本书的过程,是深入理解“种族隔离”和“城市划界”的难得机会。

自从有了城市,就有了空间隔离

城市空间隔离由来已久,卡洪城可谓经典案例。这座据称为修金字塔而建的古代埃及城市,建造于距今4000年前,四周是砖砌城墙,内部由高墙划界。一道南北向的厚墙,将城市分为西侧的奴隶区、北侧的贵族区及南侧的手工业、商人、小官吏等中产阶级区。贵族住区只有十几座深宅大院,道路宽阔,石条铺砌,凉风徐徐吹来;而奴隶的住区,则是逼仄密集的棚屋,迎着沙漠的热风。卡洪城无比刺目,无数规划师因之而生出规划包容共享城市的职业理想。

卡洪城是距今4000年之前的古埃及十二王朝时期,为建造金字塔而在极短时期内建造的城市。城市平面呈长方形:外城墙为土坯砖砌,有一道同样厚实坚固的内城墙,将其分隔为东西两部分。西部面积不到全城的三分之一,一条8米宽的南北主街串联十几条1.5米宽的小巷,密集排列着250多座奴隶工匠的44平米的简陋土屋,用棕榈枝、芦苇和黏土建造。据推测,这些工匠是经过战争俘虏的奴隶,因此加筑内城墙对其严加监控。城的东部有一条石块铺装的9米宽的东西大道,将其分为南北两部分,路北为奴隶主贵族的宅院,有的面积达2000多平方米;路南零散布置着商人、手工业者、小官吏等中等阶层的住宅。东区内有市集、神庙,东南角有一大型坟墓。城市结构及内部防御性围墙的划分,反映了居民的社会构成及明显的阶级差别。(信息摘自“中国大百科全书”,图来自网络)

在本书中,卡尔·奈廷格尔对其追溯更为久远,在第一部分“追根溯源”中呈现。7000年世界城市史,割裂始终贯穿其间——“自从有了城市以来,人类就一再实施毫无公平可言且充满强力的割裂城市的行动。在此过程中,人们以几乎所有可以想象到的人类差异的名义为自己的行为辩护,为不同的阶级、氏族、种姓、手工艺、国家、宗教信仰、文明甚至性别划定单独的居住区。”

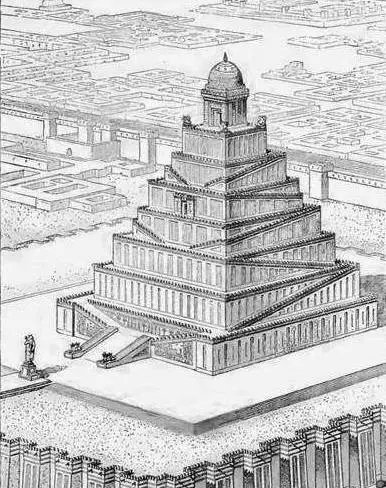

读者会看到城市隔离的源起,美索不达米亚平原上的埃利都以神之名义划界,塔庙投下暗影。“自此之后,任何人类,都不会再有平等可言”;继之以分割城市与荒野的城墙,无论是出于防御,还是仅为炫耀,城乡划界由此开端。这两种最早形式的隔离,世界各地相继出现,包括中国《周礼·考工记》中所述王城。

作者继续沿时间线索展开:世界所有文化都包含若干反商情绪,因之有了“隔离陌生人”的惯例,世界各地设立“外国商人区”及相关管制即为明证。“陌生人”不限于外来经商者。为证明对陌生人的控制和对其加以隔离的合理性,“民族”和“人民”这样的新概念被制造出来。对陌生人隔离的实践,使得“替罪羊政治”与“隔离”达成微妙共识,继而引向设立“犹太隔都”,最终带来更可怕的种族隔离和驱逐形式——阿道夫·希特勒灭绝欧洲所有犹太人的计划。

距今7000多年前,苏美尔人在幼发拉底河靠近波斯湾的入海口兴建了埃利都城,并在城中修建了大型神庙供奉大地之主。最初神庙仅为一个简陋的祭室,面积不过 4 平方米,但其规模、面积和内部构造始终在发展。到约公元前 4000 年,神庙面积已扩张到 276 平方米,建在5米高的台基之上。埃利都神庙是聚落最中心、最重要的建筑,整个聚落是围绕着神庙组建起来的,宏伟泥砖结构的神庙和周边贫民的芦苇小屋形成了鲜明对比。这是埃利都城中塔庙的想象复原图。(来自网络)

隐藏在强大政治军事力量之下的,是导致社会分裂的更多基础力量:阶级、手工艺、氏族、种姓乃至性别。任何类型的空间隔离,都与阶级相关。但正如书中呈现,自古至今,阶级的空间之界并非泾渭分明。为了生活方便,贵族与奴隶同住,富人与手工业者共居,到处可见。阶级隔离与阶级融合,在竞争中达成平衡。手工艺、氏族、种姓和性别的政治,则随时施加复杂的推拉之力。印度的种姓制度和性别之分的“深闺制度”在书中特别提及。

自1700年至今,城市种族隔离仅有300年

与七千年的城市隔离相比,本书主题——种族隔离仅有三百年,堪称晚近。公元1700年后,欧洲人才把肤色和种族的概念注入。如书中所言,“肤色和种族的概念是新的,但它们也大量借鉴了古代和中世纪社会的所有社会类别相关的出身、世系和血统的旧概念……与所有形式的隔离一样,肤色和种族隔离本质上也是阶级隔离的形式,旨在补充特权群体对物质资源的控制。”

本书第二部分,呈现肤色和种族如何进入城市政治之中。首先是印度的马德拉斯(今日的金奈)和加尔各答,欧洲殖民者想方设法把自己与本地人隔离开,本地人则基于阶级、手工艺、氏族、种姓和性别等前现代概念施行城市隔离。崭新的制度、思想和割裂城市的工具,出现在这两座城市的政治戏剧之中。“黑人城镇”“白人城镇”之分,正是以肤色和种族划界的新形式。它们既可追溯到数百年前,又将导致世界各地城市政治的转变。殖民时代的美洲和南非,以肤色划界的城市隔离实践也在兴起,又在实施奴隶制之后迅速消退。

统治者如何想到,将一分为二的部分称为“黑人城镇”和“白人城镇”?可能的原因在于,这涉及欧洲人关于阶级、宗教和国家的政治冲突。“采用白人而不是基督徒作为自由人的名称,则澄清了这些问题。它分散了王室、传教士和奴隶主之间蓄势待发的冲突。更重要的是,它有助于巩固不同阶级的欧洲殖民者在捍卫奴隶制方面的政治支持。”

19世纪:殖民地城市种族隔离,从高潮到落幕

在城市快速膨胀导致的困境的推动下,分裂的殖民城市出现转变,最初出于防御和控制需要而设置肤色界线,转变为出于宏大的“自然”义务而实施种族隔离。本书第三部分讲述殖民地的隔离热潮。首先以伦敦和加尔各答两个城市对比展开。

奈廷格尔以历史学家的深刻,颇具说服力地列出“种族”这一概念的恐怖力量。他认为,需要谴责的,不仅是出于自身所需而利用种族概念和建立这些制度的人,还应包括关于“种族”的学术重塑者。特别提到人文地理学施加的影响——“种族成为人文地理学的一个理论。每个种族都被视为栖居于一个自然家园之中,其自然特征、气候、土壤和植被都是独特的与之相契合的。……种族挤入到政治之中,在很大程度上正是因为它可以被不断重塑,为几乎任何形式的社会不公正提供辩词。”

就像英国殖民者对作为山中避暑地的印度兵站的青睐。如书中所言,“超然于笼罩在乡间的沉沉雾霭蒸蒸热气之上,征服者种族可借此克服其唯一固有无法应对高温和热带疾病的弱点”。就印度的山中避暑地而言,驻地法的实施、驻地治安官的独裁统治、细致周全的种族主义卫生惯例,以及山中避暑地的地理隔离,代表了按种族分割城市的真正创新。它们为白人创造了掌控特权的安逸城市空间,巩固了政治不平等,也强化了英帝国对印度的控制。

大吉岭,是印度西孟加拉邦的一座小城,位于喜马拉雅山麓,平均海拔为2134米,夏季凉爽宜人。印度作为英属殖民地时期,大吉岭成为英国殖民者青睐的山中避暑地,以逃避平原上炎热的夏季。英国影星费雯·丽1913年出生于此地。(图来自网络)

随着白人对专属空间的追求从印度向东蔓延到东南亚、中国和太平洋,来自欧美的殖民者开始了诸般努力,甚至设想采用更强有力的城市隔离工具。新加坡建立之初即划定的种族界线、上海的租界、香港的山顶保留地条例等,都是欧美殖民者对城市划界的新手段。

与此同时,太平洋彼岸也有了新动作。一方面,英国利用鸦片和军舰打开中国国门,使得许多中国人前往东南亚甚至太平洋彼岸寻找新的机会。另一方面,英国和美国支持白人定居者涌向环太平洋偏远地区的金矿。白人帝国扩张的浪潮与亚太地区华人移民浪潮相碰撞,城市种族隔离扩展到新海岸,并催生新变化。白人淘金者所到之处,华人淘金者紧随而至。白人暴徒驱逐华人矿工,挥舞着武器,积累着对亚洲人的仇恨。

不限于金矿,越来越多华人移民,抵达更多交通和商业节点城市,因工作竞争导致摩擦和暴行频发。草根白人、地方官员、医疗和卫生改革者,乃至报纸编辑和记者,都普遍持反华态度。

环太平洋地区的唐人街,是存留的印记。如书中所言,“白人绝口不提自己应当为唐人街的出现承担何种责任,而是将这些飞地的孤立、相对肮脏和全部为暂住男性人口描绘为蒙古人种所具有的可恶缺点的证据。正是因为这样的冲动,产生出了一种刻薄且充满恶意的替罪羊政治。”

加拿大渥太华唐人街。唐人街,是华人在其他国家城市聚居的地区。唐人街的形成,是因为华人移居海外,成为当地的少数族群,在面对新环境需要同舟共济,便群居在一个地带,故此多数唐人街是华侨历史的一种见证。

即将迈入20世纪时,种族隔离迎来一波热潮,其原因在于黑死病流行。黑死病先在香港、后在孟买暴发。公共卫生官员开始把人们从家中拉出来,强迫他们进入医院、帐篷城或上船。这种技术被称为隔离,主要目标是保护欧洲人,而当地亚洲人受到最粗暴的对待。此后,隔离与瘟疫如影随形,蔓延到世界广阔区域。早期出于对瘟疫的恐慌,卫生官员将致命疾病归咎于“劣等种族”并提出隔离的解决方案。如前所述,作者再次提及和谴责了科学群体对“种族”概念和相关理论的以讹传讹和推波助澜。

鼠疫和疟疾恐慌在消退,但隔离和卫生设施之间的联姻却继续蓬勃发展,这是由两波城市改革浪潮推动:其一是清理城市贫民窟的运动,其二是城市规划运动。

住房改革者开始在种族隔离舞台登场。因位置受到中产阶级青睐,政府应利用其权力强行购买 “瘟疫地点”,将它们夷为平地,并把这里的居民搬迁。各个殖民地的城市官员,都接收到由伦敦发出的清理贫民窟的呼吁。将贫民窟清理与有关公共卫生和征服权的种族主义思想缠绕在一起,最具争议的城市隔离工具之一——强制搬迁就此出台。

另一方面,对领导城市规划运动的新一代城市总体规划师来说,在卫生和种族隔离之间达成关联并非出于恐惧或厌恶,而是源于西方帝国和文明的宏伟梦想。

1925年伦敦的贫民窟。

基于上述宏伟梦想,殖民时代最奢华的城市隔离主义纪念碑诞生了。正是印度的新德里和摩洛哥的拉巴特这样的纪念性殖民新都。新一代城市规划师把新思想注入其中,这些新思想大部分汲取自法国的建筑和规划实践。从沃邦的防御工事,到林荫大道、滨水广场等城市美化装置兼为肤色界线,再到欧仁·豪斯曼重建巴黎的大胆思路,都有众多追随者。

豪斯曼思路导致阶级隔离和种族隔离以更快速度结合,对城市开展大规模的豪斯曼式改造,堪称冷酷无情的种族隔离主义操作。本书第七章“豪斯曼星球”一节中,对此有详细分析和呈现。

印度最后一个殖民之都新德里的建设,则把豪斯曼思路和学院派风格融于一身。它雄心勃勃,被称为极致的殖民城市,但也标志着现代英国殖民城市种族隔离戏剧的落幕。

如书中所言,“随着对种族隔离的呼声越来越高,种族隔离主义的内部矛盾更加尖锐。虽然隔离的狂热无疑反映了白人帝国胜利的最伟大时刻,但也揭示了他们日益紧张的种族脆弱感。统治的疆域愈加广阔,意味着西方帝国的能量分散得更为稀薄,也意味着白人在更为广大的地方面临着种族不服从。……殖民地种族隔离的最巅峰阶段,恰逢步入具有更大世界历史意义的政治反制力量的城市阶段。”

城市种族隔离的问题,并非在于将不同类型的人划入不同社区,而在于不公平的资源分配。一个明证是,因公共卫生资源分配不均,1931年,旧德里的死亡率是新德里的三倍。

20世纪:最冷酷复杂的大种族隔离主义粉墨登场

新德里作为殖民之都退场之后,南非和美国的大种族隔离登上舞台。第四部分主题为“大种族隔离主义者”。南非约翰内斯堡1960年代建成了世界上最为繁复也最具野心的城市肤色界线——黑人隔离于白人之外,在农村“独立发展”;控制黑人“涌入”城市;在城市地区建立永久隔离的种族区域。

南非也在向外学习,无论殖民世界的城市隔离手段,还是美国新诞生的大种族隔离主义的思想和操作,都是学习对象。为应对从亚洲传入南非的鼠疫,约翰内斯堡的英国公共卫生官员迅速启动疯狂的疾病恐慌隔离狂潮;借用了环太平洋地区的法律工具,防止亚洲人跨越印度洋迁移到南非。通行证制度、亚洲人登记法、《种族分区隔离法》,都成为南非种族隔离制度的象征。甚至借鼠疫暴发,城市官员试图把被视为“人类垃圾”的有色人种居民迁移到远离城市的污水处理农场帐篷住区,并即刻铲平他们在城中的居住地。此后,黑人劳工开启了在城内工作地和城外新划定的种族隔离区之间的往返。

本文开篇提到的南非开普敦,废除种族隔离制度已有30年,但居住隔离仍难撼动。城市中心基本为富人独占,95%的公共交通使用者为低收入和中低收入者,平均交通开支达家庭月收入的45%。

当时如何为白人至上主义提供解释?“这个理由就是优越的文明……白人必须统治, ……因为这是让黑人逐渐抬升的唯一可能手段”——这真是匪夷所思。当世界其他地方的种族隔离热潮几近退散,南非却步入种族隔离大发展的阶段。无论美国,还是约翰内斯堡的白人房主,都达成共识:如果与黑人比邻而居,房产价值会贬损。日渐增多的白人工人阶级购买房产,种族隔离的经济动机也愈发普遍。严格的种族划界,与有色人群的持续反抗并行。他们要集体寻求生计、住所和基本尊严,不断阻挠官方费尽心思的划界努力,漠视在共存空间中被白人强加的种族礼节,甚至走上街头进行大规模抗议。大种族隔离主义的潘多拉魔盒一旦开启,愤怒和暴力就会无可遏制愈演愈烈。

尽管南非种族隔离制度废除已有二十多年,但种族隔离制度之下的空间隔离难以撼动。南非摄影师Johnny Miller通过航拍技术,用相片反映南非贫富差异的一面。在他从高空拍摄的“Unequal Scenes”作品中,展示了贫与富的社区“分界线”,两者虽然近如毗邻,但生活水平却离千丈远。

作者在第十章把目光投向美国。在不同的时间地点,美国的种族隔离政策更为激进和彻底:既运用了独立开发、流入控制和城市种族分区等常见手段,有时还演变为大规模驱逐和种族灭绝。

而第十一章所述内容,可谓三百年来种族隔离历史中的至暗时刻——1930和1940年代的经济和政治灾难,席卷全球。这样极端的年代,大萧条摧毁了数百万人的生活;与此同时,希特勒屠杀了大约600万犹太人,还有以百万计的残疾人、精神病患者、激进分子、吉普赛人和战俘——人类自残登峰造极。

紧接着,美国投放的原子弹证明,人类掌控着更凶险的自毁手段。随后,冷战时期开启,全球政治秩序重整。灾难激发了全球最激进的城市种族分裂运动——既涉及美国和南非的种族隔离主义者,也发生在纳粹德国本土。虽然纳粹德国失败了,但种族灭绝式的种族主义并没有随之消亡。战后几十年,在南非和美国两个国家中,国家和暴徒的暴行依然持续。特别是美国,其隐秘伪装下的隔离体系更难应对,更加狡猾而根深蒂固。种族隔离主义者依然故我,让城市种族划界跨入新千年。

电影《美丽人生》剧照。犹太青年人圭多偶然认识了美丽的女教师多拉。他彬彬有礼,幽默诙谐,很快俘获她的芳心。几经周折,天遂人意,两人幸福地在一起,并有了一个男孩。但在纳粹统治下,圭多和儿子被强制送往犹太集中营。为了和儿子丈夫在一起,并非犹太人的多拉,毅然跟随,与丈夫儿子分开关押在同一个集中营。为了儿子的快乐,圭多哄骗儿子这一切都只是一场游戏,奖品是一辆大坦克。(图、文皆来自百度百科)

迈入新千年:已是种族解放的年代,却有种族隔离的沉重遗存

二战结束后,特别是即将迈入新千年之际,种族隔离脚步渐远。但作者在本书最后一部分开篇就列出“种族解放的时代,种族毁灭的时代”。这是因为,在诸般经济激励和政治掩护之下,种族隔离主义者仍在政府机构、全球知识网络和土地市场内,为城市划界而努力运作。在已然壁垒重重的世界,悄无声息又筑起几多新墙。

本书最后一部分主题为“零散的遗存”,20世纪后半叶,施加隔离与反抗隔离的角力在此呈现。如书中所言,“从温文尔雅的谈判到大规模和平抗议,从城市骚乱到游击战争,20世纪中叶的反种族主义者发起的运动,完全不亚于一场针对白人权力和特权世界的全球性革命。”种族革命的胜利令人喜悦,而种族隔离的遗存却让人沮丧。

今时今日,全球半数以上人类居住在城市,但全球城市可谓“壁垒重重”。一众美国城市中,住区的种族红线依然泾渭分明,无家可归者数量激增,超级贫民窟随处可见。在欧洲和澳洲,无家可归、贫民窟以及占屋,也日趋成为“问题”。

近乎每个城市每天都在发生着司空见惯的“隔离”行动:享有特权的城市居民将自己封闭在门禁社区和私人大院,由各种高科技安防设施把守;在经历“士绅化”的城市中心,弱势群体被迫转移到城市边缘。门禁社区和士绅化是由市场之力驱动的空间隔离,屡见不鲜。最富裕的国家为远距离移民设置新的法律和物理障碍,阻断最贫穷国家中肤色最深的人获取新机会的通路。

书中断言:“一个两极分化的‘全球城市’的‘政权’已经出现,因为全球经济中最重要的资本吸引的既有最顶级的富豪、血统最正的白人、生活奢华的精英,也有最贫穷的有色人种移民劳工,并高度集中”。

再来看帝国在曾经的殖民地上的种族隔离遗存。种族革命的胜利,迫使世界上白人城镇的大多数白人居民离开,但这不意味着城市种族隔离的终结。

新独立的国家在文化、种姓、宗族和民族血统方面有着巨大差异。此前,殖民国家刻意强化不同群体的等级关系,并将其差异解释为种族差异。某些殖民地独立后,冲突程度甚至加剧。

对曾经的殖民地而言,种族隔离最泛在的遗存,是阶级隔离。许多以前的白人城镇变成精英区,新的精英制定了新的隔离政策来划界,守卫他们的新领地。许多新政权会诋毁贫民窟的居民,甚至不惜借用过时的19世纪的卫生辞令,时时煽动起精英对穷人犯罪行为的恐慌。

阳光之下并无新鲜事。如书中所言,对最贫穷的人来说,“城市机会取决于城市空间的阶级融合程度”。而本书的结尾段落,正是关于“种族融合”的一个里程碑事件:1990年曼德拉获释后,在种族隔离制度最严苛的约翰内斯堡,黑人团体与白人当局成功谈判达成《索韦托协议》,宣告“必须成为一个不分种族的城市”。摆脱了种族隔离的制度桎梏,但推倒城中竖起的壁垒尚需漫长时日。

人类的未来会好吗?——空间隔离难以消弭,共享和包容应持续推进

让我们合上这本厚厚的书,来看看全人类面前的崭新困境:一方面,战争和灾难事件导致许多人流离失所。俄乌战争已持续一年,数百万难民背井离乡;土耳其地震、孟加拉洪灾、非洲旱灾饥荒等,都产生了大量难民。在气候变化不确定性高企的当下,难民数量还会增加。难民将成为异国他乡最无助的外来者和“陌生人”,面对在新城市寻找空间落脚的挑战(毕竟隔离“陌生人”和“弱势者”,是最普遍最古老的城市空间隔离传统)。此外,旷日持久的全球新冠大流行,暴露并放大了城市社会结构中久有的弱点,对弱势和边缘化群体造成了不成比例的影响。如联合国人居署《世界城市报告2022》中所列:如果不采取一致行动,贫困和不平等可能成为城市未来的普遍面貌。在发展中国家,贫民窟和非正规住区是贫困和不平等最持久的空间表现形式。对贫民窟数以百万计的居民而言,难以获得基本服务,更美好的城市未来与自己无关。在发达国家的城市,贫困乃至赤贫现象根深蒂固,少数群体遭受边缘化和污名化,加上城市基础设施的投资不足,如果不采取果断行动,城市贫困和不平等将愈发深重。

这个城市星球之上,需要什么样的城市,对人类提供支持?空间隔离,古已有之,不可能彻底消弭,需要一点点照亮划界的暗影,一点点推开不公平的壁垒。

正如本书后记所言,“如果我们并不能够共享权力,那么即便去跨越分裂我们的城市、国家和全球南北方国家的种族、阶级、性别、文化和信仰的界线,也是毫无意义可言的。”更好的未来,有待城市政府的变革性政策行动,以解决普遍存在的城市贫困和不平等问题(这些问题,皆可归为“城市隔离”),否则无法实现公平和包容的城市愿景。每个政策选择,每个决定,都可能影响许许多多人的现在和未来。

人类的未来会好吗?至少先让每个人去想象一种共享共有的城市未来,对于今时今日的人类命运共同体而言,这无比重要。

致谢

作者卡尔·奈廷格尔是纽约州立大学布法罗分校教授,在普林斯顿大学取得了历史学博士学位,城市历史与全球视野中的城市种族隔离正是他的研究主要方向之一。本书一经出版,即获得2012年杰里·本特利世界历史奖。作者撰写这样一部500多页的厚书,对种族隔离的全球现象追根溯源,条分缕析,把考据严谨、跨越时空的海量历史事件串连成线,让人读之沉浸其中。在优秀的专业素养、学识和写作技巧之外,奈廷格尔教授肯定是一个善良心软的人,字里行间时时能够察知。空间隔离本质就是资源的争夺,种族隔离更是野蛮残忍,撰写这样一部充满暗黑之恶的历史书,犹如险滩行船,艰苦无比。诚如作者在引言所列,“希望城市隔离的全球历史,能够为近年来世界各地愈发激烈的城市之辩带来崭新启发。”作为城市规划师和城市研究者,我非常荣幸能翻译奈廷格尔教授的这本书,并对翻译和细读过程中得到的启发深表感谢。

(本文由《种族隔离:划界城市的全球史》译后记修改而成。该书即将由上海人民出版社出版,属于“都市文化研究译丛”系列,责任编辑为吴书勇)

- 男乒失守,“狼”来了

- 丢冠不稀奇,谁来扛起男乒大旗

- 重大偷税骗补案涉700余名主播

- 有期徒刑14年,李吉平受贿案一审宣判

- TrendForce:预计中国市场2025年人形机器人本体产值将超过45亿人民币

- 一项世界性的环境保护纪念日,在每年4月22日

- 中国南北朝时期传唱的乐府民歌,后人把它与《孔雀东南飞》合称为“乐府双璧”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司