- +1

龚龑评《大自然的恋人》|无畏的画旅人生

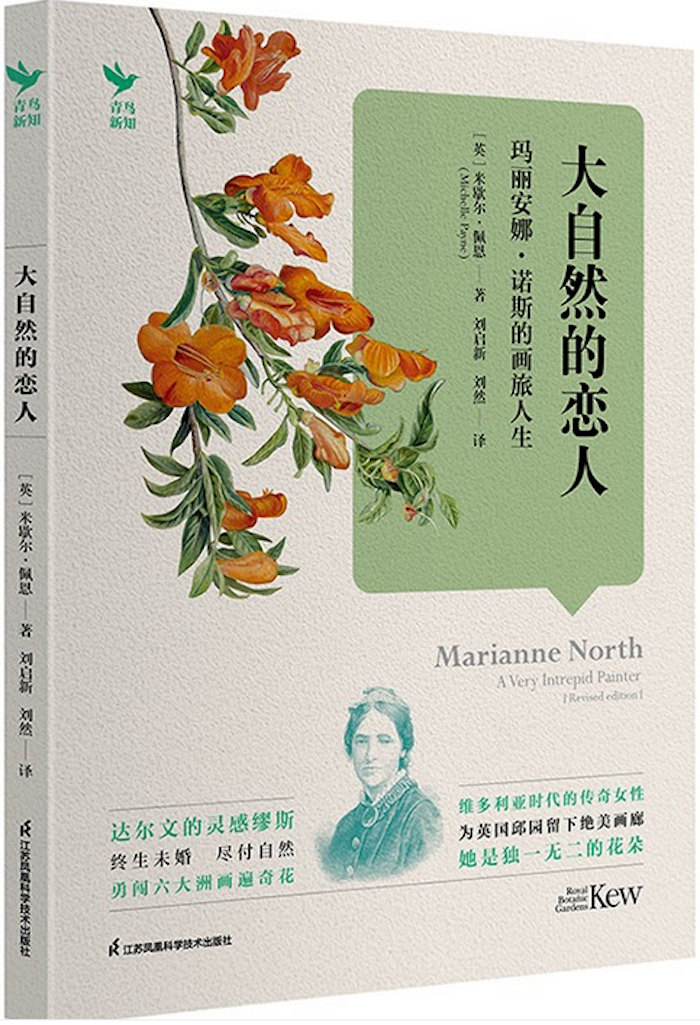

《大自然的恋人:玛丽安娜·诺斯的画旅人生》,[英]米歇尔·佩恩著,刘启新、刘然译,江苏凤凰科学技术出版社2023年7月出版,179页,78.00元

《大自然的恋人:玛丽安娜·诺斯的画旅人生》(下文引用此书,只列页码),正文由三部分组成,第一部分是小传,二十页的篇幅,简单、扼要地介绍了玛丽安娜·诺斯(Marianne North,1830-1890)的生平;第二部分,“环球之旅”,是全书的重中之重,约一百三十页,按时间顺序讲述了传主在世界各地的旅行;同时,它还遵循英国皇家植物园(也叫邱园)诺斯画廊展览的六大主题,要言不烦、图文并茂地介绍了上述旅途中的一些重要植物:“经济作物”“极其重要的棕榈类植物”“神奇的果实”“神圣的植物”“药用植物”和“有用的植物”。这两条线索自然而巧妙地交织起来,寓教于乐的目的达到了,想必这也是“青鸟新知”系列的宗旨之一。第三部分“画廊”,介绍了诺斯画廊的历史以及邱园对画廊及画作最新的修缮工作。本书的一大亮点在于,几乎每页正文都配有彩色图片,大多是诺斯本人构思独特、美轮美奂的画作。

环球旅行

传记部分的取材,主要来自玛丽安娜·诺斯的回忆录《幸福生活的回忆》(Recollections of a Happy Life)。所谓“画旅人生”,是名副其实的。抛开早期和父亲结伴旅行不计,1871年至1885年间,诺斯只身四处漫游,不论走到哪儿都不辍画笔。今天邱园画廊展出的八百四十八幅绘画作品,基本都是在这一时期绘制的。她的旅行地包括北美洲、牙买加、巴西、特内里费岛、日本、新加坡、婆罗洲、爪哇、斯里兰卡、印度、澳大利亚、新西兰、南非、塞舌尔和智利等大约十五个国家。

荆芥叶狮耳花和蜂鸟,牙买加

胭脂虫养殖地,特内里费岛

紫藤,日本

华贵璎珞木,新加坡

沙柚木,印度

红佛塔树,西澳大利亚

帝王花,南非

海椰子,塞舌尔

蓝色凤梨和仙人掌,智利

本书的中文书名《大自然的恋人》似乎有点太甜蜜了,英文原文是A Very Intrepid Painter,也就是“无畏的画旅人生”。在维多利亚时代,如果没有父亲、兄弟或者丈夫等绅士的陪伴,一位淑女很难成为名副其实的旅行家。恐怕房东只会把五楼以上的劣等客房租给女性旅行者!当然,危险远不止于此。诺斯早期和父亲的欧洲之旅自1847年持续到1850年。当此之际,欧洲各地正在酝酿一场轰轰烈烈的革命,诺斯家恰好闯入巨变的旋涡中心。父女抵达维也纳时,正逢起义爆发,他们不得不经历惊心动魄的生死大逃亡。同样,来到德累斯顿后,全家再度身陷虎口。玛丽安娜·诺斯写道:“我们看到到处都是可怜的死伤者,这让我们真切见识了战争的残酷。”(第9-10页)

日后诺斯独自云游四海,也是困难重重。不妨举几个例子。1872年8月,她来到巴西,前往米纳斯吉拉斯的旅程,一部分是在骡背上度过的,天气异常糟糕。诺斯和临时的旅伴克服了风暴、泥石流和疾病,才完成了这次旅行。安全到达后,她幽默地写道,这次旅行唯一的缺憾就是“起泡的嘴唇和晒黑的双手”(47页)。

诺斯花费三周的时间,从加利福尼亚穿越太平洋,1875年11月7日抵达日本。待在日本的时间比她预期的要短,原因是胆结石发作,且伴随着严重的风湿热。此时,日本正处于大变革时期,闭关锁国政策刚刚被打破。虽然签订了《安政条约》,某些地方政府仍然限制外国人进入。因此,前往京都时,诺斯必须获得一份天皇颁发的限时特许令,承诺“不在公共历史遗迹上涂鸦或企图改变人们的信仰”(62页)。

1877年底,诺斯到达印度。她在此待了一年多的时间,自南到北走遍了这个国家,不必说,也吃尽了无数苦头。当时印度南部和西南部正在经历1876-1878年大饥荒。忍饥挨饿且不说,最要命的是,洪水还导致了热病的暴发。诺斯在日记中写道:“人们都在吸食鸦片作预防。我也顺应这一潮流,防患于未然。”(98页)诺斯和旅伴曾经被武装劫匪包围,得知自己将要搬去的镇上有一位女性旅行者遭遇枪杀后,她仍然不改旅行计划。

如此“无畏的旅行画家”,读者渴望一睹她的真容。小传部分的诺斯肖像画绘于1866年,尚有“美颜”之嫌,一如维多利亚时代的大多淑女,她看上去体态丰盈、柔和,神色恬淡、安详,很难让读者与这位女游侠对号入座。值得庆幸的是,在锡兰期间,诺斯曾与当时的英国先锋摄影师朱莉娅·玛格丽特·卡梅伦(Julia Margaret Cameron,1815-1879)会面。后者为我们留下了非常宝贵的历史照片(见20、32页)。卡梅伦出生于印度的加尔各答,在英国接受教育,身兼法国、印度和爱尔兰三种血统,若是细细回溯起来,她还是英国作家弗吉尼亚·伍尔夫的“姨姥姥”。

威廉·约翰·牛顿(William John Newton,1785-1869)爵士为年方二十四岁的诺斯画了这幅精美的肖像,作画地点为诺福克郡拉格汉姆村的诺斯公馆。

在画架前工作的玛丽安娜,由卡梅伦拍摄于1877年,地点为斯里兰卡的卡卢特勒,卡梅伦夫人的房子外面。

在斯里兰卡,卡梅伦说服诺斯穿上当地人的服饰,为她拍摄了这张照片。

《大自然的恋人》第20页诺斯照片的背景,正是卡梅伦家在锡兰的咖啡种植园,卡梅伦家是当地最大的种植园主之一。1875年卡梅伦举家前往锡兰定居,诺斯的照片刚好拍摄于1877年。诺斯对卡梅伦的评价,颇为简括,“话中尽显机智,很有创见”(86页)。伍尔夫心目中的这位姨姥姥,“能量满满,闯劲十足,富有不屈不挠的才华”。据伍尔夫家族的回忆,这位卡梅伦秉性专横,凡是漂亮的女人和卓越的男人都要按照她的要求,颇费周折地摆好指定的样子才能被摄入镜头。据说,她让大诗人丁尼生和首相格莱斯顿在树下摆好姿势后,又去寻找所需的道具,被别的什么事岔开,害得诗人和政治家在雨中待了足足两小时。

卡梅伦摄影艺术的特点,全都体现在诺斯的两张照片中。第20页照片中的诺斯,似乎不见了肖像中的丰盈和雍容。由于画面光线暗淡,看不清面孔,读者或许认为卡梅伦不够专业。其实,卡梅伦的摄影特色向来是以软焦著称的,故意不对准焦距,在黑色的背景上叠加日光,围绕人物的轮廓精心剪裁,一种模糊、朦胧的意境产生了,虚中有实,实中有虚,虽然是真实的人物和背景,但收获了奇特的视觉效果。卡梅伦的镜头记录了一系列显赫的维多利亚人,颇能捕捉这些人物的精髓,尤其是神态,诺斯就是一个极好的例子。相比之下,在第32页的照片中,诺斯的面部特征和手势身姿都清晰可见。她身着当地人的服饰,左手斜立于胸前(估计这也是应卡梅伦的要求,不得不为之)。面色黝黑,五官分明,眉宇之间透露着刚毅、果敢,以及历尽沧桑后的严肃和深沉,读者更能理解什么是“无畏的画旅人生”。

1879年,诺斯将自己的绘画作品捐赠给了英国皇家植物园,并建造了一座画廊用于收藏它们。她将全部热情倾注于这个画廊,亲自为画廊的门及门框画上了美丽的装饰图案。另外,诺斯对科学的贡献,也不容小觑。她的画作、回忆录、《诺斯画廊官方手册》以及私人通信,均提供了所画世界各国植物的产地、生境和用途等方面的详细信息。诺斯曾经仔细照料父亲的温室,在旅途中随时随地阅读科学书籍,各地的植物种类,都能铭记于心。如今,在诺斯画廊中展示的植物中,有三个种、一个属是以其姓氏命名的。

现在的诺斯画廊

幸运的诺斯

诺斯的确是一位“职业的”(professional)画家、旅行家和博物学家。此处加上引号,是因为在十九世纪中期的英国,职业领域仍然不对妇女开放,除了经营旅店,大多妇女充其量可以成为一名高级护士。究竟是什么成全了她的画旅人生呢?在个人兴趣、才分和意志之外,家庭的全力扶助和职业群体的支撑,是不可或缺的。

玛丽安娜·诺斯于1830年10月24日出生在英国黑斯廷斯一个富有的郡望之家。同一年,她父亲弗雷德里克·诺斯(Frederick North)当选为黑斯廷斯的议员。与父亲的亲密关系,让她受益终生。在其出版的回忆录《幸福生活的回忆》中,诺斯写道:“我最初的回忆无一不与我父亲相关,在我的人生中,他从始至终都是我唯一的偶像和朋友。除他之外,我甚少快乐,也没有秘密。”(第8页)如同维多利亚时代大多数上流社会的家庭,诺斯一家每年都要来往于城乡之间消夏过冬。有时,他们还会举家前往苏格兰,这就意味着,走水路从伦敦先到爱丁堡,然后再乘长途马车。返程时,须先乘长途马车,然后换乘当时最先进的交通工具——火车。所有这些国内行走,都在小玛丽安娜的心里撒播下云游天下的种子。

十九世纪的许多艺术家大都与诺斯的出生地黑斯廷斯有联系,威廉·亨利·亨特就是一个例子。他是拉斐尔前派的先驱,力求在作品中忠实地表现自然,诺斯自小就心向往之。小玛丽安娜是亨特的“粉丝”,赞扬他的作品“绝对自然真实”。另外,以插图和诗歌著称的爱德华·李尔(Edward Lear),也曾在她家的园丁小屋里住过一阵,成了诺斯的好朋友,并且支持她为艺术而努力。值得一提的是,澳大利亚画家罗伯特·道林(Robert Dowling)一度寄宿于诺斯家,此时诺斯已经三十七岁,意外地获得了师从道林学习油画的机会,这是决定她艺术发展道路的至关重要的事。诺斯回忆道,用油彩作画就像“一种酗酒的癖好,一旦染上就很难戒掉”(24页)。自此以后,诺斯再也没有用水彩创作过。机遇的重要性恐怕一点也不亚于兴趣和才分。前面提到的卡梅伦,四十八岁时才开始涉足摄影,当时她的女儿送给她一台照相机作为礼物,这么晚才起步,也没能阻碍卡梅伦成为摄影史上的一位重要人物。

诺斯的父亲拥有众多有影响力的科学家和艺术家朋友,其中一些人,比如威廉·胡克爵士和约瑟夫·胡克爵士,是连续两任英国皇家植物馆的馆长,他们多年来一直大力支持和认可诺斯的环球之旅。1856年威廉·胡克爵士将一枝华贵璎珞木作为礼物送给诺斯,激发了她去热带地区探访的强烈的渴望。在旅行中,诺斯有时不能准确地鉴定某些植物的类属,就会写信求助于威廉·胡克爵士和约瑟夫·胡克爵士,或者由他们委托其他海内外杰出的植物学家帮忙鉴定。诺斯和查尔斯·达尔文也有往来。1879年,经朋友介绍,诺斯前往肯特郡面见达尔文。她之于达尔文的尊敬,可见于如下评论:“在我看来,他是活着的最伟大的人,是最真实,也是最无私、最谦虚的人,总试图将自己的伟大思想和工作的成就归功于他人,而非一人独享。”(113页)达尔文告诉她,如果没能展示澳大利亚的植物区系,她的收藏就称不上完整,诺斯将此视为派遣她“立即出发的圣旨”。另外,无论在国内还是在海外旅行,诺斯都要随身携带权威人士写的介绍信和推荐信,这也得益于父亲留给她的人脉关系。

诺斯的父亲弗雷德里克·诺斯

诺斯很幸运,有全力支持她的父亲和哥哥(查尔斯·诺斯)。实际上,古希腊就流行的“嫁妆制”,在十九世纪的英国依然生机勃勃。有些中产之家的淑女会被当成“社交资本”。上面提到的伍尔夫的父亲是一个开明的知识分子,不会强迫两个女儿去参加社交。他过世后,继子乔治·达克渥斯成了一家之主,先后将两个同母异父妹妹(弗吉尼亚和瓦奈萨)当作社交博弈的筹码,他的想法很有代表性:以这对姐妹花的容貌,俘获一位公爵的幼子并非不可能(他自己就身体力行,差一点就挤入历史悠久的塞西尔家族)。乔治·达克渥斯一向理直气壮,坚信自己是站在道德和家庭的立场上,尽心尽力地替这对姐妹的利益而操心。伍尔夫姐妹被迫参加各种各样的社交安排,而这位兄长“会用军士长审查新兵那种犀利、无情的目光检视”她俩的一举一动(《伍尔夫传》,广西师范大学出版社,2018年,第一卷,105页)。任何违悖“端庄得体原则”的言行,都会被察觉,被强调,被纠正。派对不是为了乐趣而设,而是为了寻找丈夫。至少在《大自然的恋人》中,我们看不到诺斯的父亲和哥哥有类似的强迫举动,当然,《幸福生活的回忆》最终是由诺斯的妹妹帮忙编辑完成的,伍尔夫对维多利亚时代传记的写作手法和“剪裁策略”再清楚不过了,称之为“圣徒的传记”。

早期维多利亚时代中产阶级的女性教育,依旧是以“才艺”为主。诺斯也热衷于唱歌和绘画。她自认为在青春期,“为之疯狂的”是音乐,而不是美术。伍尔夫父亲健在时,姐妹俩在家里也要接受此类训练。问题在于,如果你不善于“才艺”或者社交,那可如何是好?即便在欧洲旅游时,诺斯有时一天也要花八个小时在钢琴上。她喜欢唱歌,但常常因紧张而胆怯,“令人苦恼的是,在那些要我唱歌的场合,我却从来发挥不好,会令人无比恼火地习惯性怯场;当让我出来表演才艺时,我就觉得头晕眼花,身体不由自主地发抖”(第8页)。虽然她喜欢与父亲的朋友们在一起,但在正式的社交聚会上,就会如坐针毡,浑身不自在。诺斯对礼节和刻板习俗的厌恶,从这时就显露出来,终其一生都溢于言表。她曾写道,无论怎样,参加舞会无异于一件“苦差事”(11页)。

类似的感受,恐怕不少淑女都会感同身受。伍尔夫最初也乐于被带出去跳舞,但她生性害羞,手脚笨拙,舞跳得很糟糕,嗓音也不甜美。面对“上流社会”中极无趣的那部分人,她压根没法优雅地翩翩起舞,也不可能在酒桌上讨喜地谈笑风生。她经历过令人窘迫的百般苦恼,比如回忆录《存在的瞬间》中提及的“着装心结”,还有那些令她羞辱的夜晚,因为找不到舞伴,或者陷入僵局的无聊闲谈。乔治·达克渥斯曾经带着伍尔夫去和某位伯爵的遗孀共餐。起初,一切进行得很顺利,伍尔夫觉得受到鼓励,自信倍增,开始随心所欲地交谈起来。她竟然天真地问伯爵夫人,是否读过柏拉图(《伍尔夫传》,广西师范大学出版社,2018年,第一卷,107页)。这是骇人听闻的交心话!伍尔夫在社交场合的“失态”,比如衬裤滑落下来、发卡掉入咖啡杯等等,在圈子里传得沸沸扬扬。

诺斯不善社交,终其一生都是如此。她喜欢过着安静、简单而孤独的生活,在国外旅行时,非常害怕遇上欧洲游客,或者被他们知道自己的寓所,尽可能省去不必要的拜访和应酬(37页)。在印度的德里,诺斯乘坐当地土邦主的马车去了位于迪格的宫殿,到达目的地时又累又饿,仅剩的一些饼干也被老鼠吃光。没成想,一场十分丰盛的宴会等待着她。餐桌上摆满了七道不同的菜肴,还有香槟、干红葡萄酒和咖啡。在奢华的房间里,诺斯感到浑身上下不自在,只住了两个晚上就无奈地离开了。她在日记中这样写道:“如果我有一个安静的小屋和面包、奶酪,我很乐意在这儿住上一个月。”(102页)

幸运的是,婚姻这一“事业”没有给诺斯带来麻烦。1847年诺斯家开始长途旅行,1850年回到英格兰,这是谈婚论嫁的年纪。诺斯二十五岁的时候,母亲去世,临终前母亲要女儿承诺永不离开父亲,日后诺斯全身心地遵守着这个诺言,一直陪伴着父亲,直到他生命的终点。1869年父亲去世,诺斯随之失去生活的重心,陷入长久的悲痛之中。父亲的去世对她打击很大,在回忆录中,她写道:“在近40年的光阴里,他一直是我的朋友和旅伴,现在我必须学会没有他时该如何生活,并且尽力找到其他兴趣作为生活的寄托。”(14页)看来,画旅人生至此已经完全定格了,《大自然的恋人》封面页说她“终生未婚,尽付自然”。

变革的年代

家庭关照和资助,专业群体的支撑之外,还离不开一个时代变革的大背景。在十九世纪,英国中产阶级男性逐渐进入政治舞台,相应地,这些精英子女的地位,也要得到特殊的照顾和关怀。新精英们不再完全认同十八世纪旧乡绅和贵族的私下悠闲和业余消遣的价值观念。托马斯·阿诺德(Thomas Arnold)改造教育的努力,就体现了这一点:拉丁语和古希腊语为中心的“人文教育”,不再是仅仅装饰贵族青年的仪式化课程,而是变成了竞争性极强的进取科目,当然还要辅以数学。此时,中产阶级子弟(哪怕他们的父辈是不从国教徒)也可以通过牛津、剑桥的助学金进一步深造,不过,其最终目标一般是进入专门的职业行当。这样的教育改革就是引导工商阶层的子弟去实践一套至少是被净化了的土地贵族的价值观。

诸多历史更久的公学都在纷纷效法阿诺德,社会风气为之一变。原来只有贵族和国教教士才能进入的教育机构,逐渐要为全社会服务,向其他阶层开放,至少要考虑中产阶级的女儿们。十九世纪七十年代后期起,牛津、剑桥和伦敦等都设立了女子学院,少数幸运的中产阶级的女儿们可以参加大学考试,但是一律不被授予学位。十九世纪中后期出现的女校长和女教师也受到阿诺德的感召,推崇一种新的职业化的精英理想:更强调学术成就(而非“才艺”)的价值,重视专业机构之间的联系,大力推崇公共服务的观念。生儿育女和操持家务之外,中产阶级的女儿们也开始对生活有了更多的期望。而那些只有一个孩子,或者不结婚的中产阶级女士,在慈善事业、教会、地方政治、艺术(尤其是音乐、绘画方面)发挥了重要作用。随着教育机会的增加,她们开始承担一定的公共角色,辅助牧师、医生或议员,或者担任慈善机构的秘书。有的女性甚至可以参加地方选举和国教的宗教会议选举,并有资格成为地方议会、学校董事会和济贫委员会的候选人。

这种新公民概念中的两个因素,职业性和公共服务,也或多或少地体现在诺斯的画旅人生中。《大自然的恋人》的作者认为,诺斯经常提到的“写生”,严格说来也许应该被归类为自然研究(或博物学)的范畴,而不是植物学插画的范畴。实际上,诺斯后来的油画创作常常模糊了这两者的界限。尽管她力求尽自己所能去精准描绘自然事物,但她的眼光并不属于那种冷静而客观的科学观察者(25页)。诺斯倾向于借助油画颜料的饱和度,赋予其画作以极强的活力和冲击力。另外,她并不是完全把所绘植物孤零零地放在画面中央,其画面常常带有一定的背景。诺斯也力求真实地表现大自然,但与传统植物学插图的“如实原则”多有不同。无独有偶,卡梅伦的摄影也有类似的准职业性的特点,也就是不完全遵从行业的某些定则。

再来看第二个特点:公共服务。1870年夏天,诺斯刚刚旅游归国,就志愿申请去协助护理普法战争中的伤员,在维多利亚时代,护士是未婚妇女的常规职业。十年前,在克里米亚战争中,弗洛伦斯·南丁格尔(还有玛丽·西科尔,那位牙买加裔的护士)和她的护士队给英国士兵带去了安慰和照料。不过,诺斯的申请没有得到任何回应,否则,英国史上会多了一位可以与提灯女士比肩的诺斯护士。1879年8月,诺斯写信给邱园馆长约瑟夫·胡克爵士,打算将自己的植物绘画作品赠予邱园,并想自费建一个画廊来收藏这些画作。她希望将画廊建在植物园的僻静之处,让那些真正关心植物的民众在这里接受教育(164页)。当时的报纸热烈赞美她,“凭借自己的独立、积极、活力和勤奋,树立起艺术的丰碑......她给国家的献礼是最好的证明”(168页)。维多利亚女王本人也于1884年8月28日写信感谢她的慷慨之举,还附有一张女王本人的签名照。实际上,在十九世纪末和二十世纪初,一些出身良好的英国妇女,越来越多地参与有组织的公共生活。伍尔夫就曾在夜校当教师,为工人子弟讲授英国文学和历史,她还参加了各种早期的女性合作组织。

1882年,在南非进行创作的诺斯

玛丽安娜·诺斯是一位改革年代的前驱。如果早生六十年,她最多是一个仅把旅游当成不那么严肃的个人爱好的旅行者,偶尔将途中的见闻写进私人日记,就像华兹华斯的妹妹多萝西。而在维多利亚时代中期,她已经遇到了几个志同道合的“驴友”,在回忆录中,诺斯详细叙述了与另外两位女性旅行家——康斯坦斯·戈登·卡明(Constance Gordon Cumming)和伊莎贝拉·伯德(Isabella Bird)——在伦敦一次聚会上见面的情景。只可惜,没有卡梅伦在场,为我们留下一张“环球旅行三女侠”的合影。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司