- +182

孙宇辰|跨越三百年的德性:苏格兰两地忆斯密

亚当·斯密(1723.6.5-1790.7.17)

今年恰逢亚当·斯密三百周年诞辰,中外学界多有纪念活动。3月,北京大学经济学院举办了纪念亚当·斯密诞辰三百周年经济思想史研讨会。4月,美国波士顿学院举办了“亚当斯密与今日资本主义”(Adam Smith and Capitalism Today)研讨会。8月初,浙江大学历史学院举办了纪念亚当·斯密诞辰三百周年国际学术研讨会。在这番盛况空前的热闹景象中,斯密的故乡苏格兰尤为引人瞩目。今年6月,格拉斯哥大学举办了“亚当·斯密三百年纪念周”(Adam Smith Tercentenary Week);7月,国际亚当·斯密学会(International Adam Smith Society)的年会由圣安德鲁斯大学承办。苏格兰两地纪念活动规模之大,实为历年来所罕见;初入学界的年轻人在架上藏书的作者们面前报告自己的工作,“童子何知,躬逢胜饯”之心油然而生。

几年前国内一位学界前辈访问英国,由苏格兰而至伦敦,谈及风俗民情,幽默而不无严肃地沉吟道:“苏格兰人民富有德性。”我在今年夏天两次从财富密集的伦敦北上德性丰沛的苏格兰,仍能切身感受到三百年前的苏格兰先哲在财富与德性之间上下求索的心迹。回到三百年后的当下,他们的思索仍然是我们的关切,仍然构成今天的斯密学术与苏格兰启蒙运动研究的重要主题。过去与现在的对话、现实与学术的交织,因此成为这两次旅途中最为真切的感受。

爱丁堡的Panmure House,斯密1778-1790年的居所(作者摄,下同)。

格拉斯哥大学与斯密“正统”

格拉斯哥大学是亚当·斯密的母校,也是他后来长期工作的地方。《道德情感论》和《法理学讲义》就是斯密在格拉斯哥大学的工作成果。十九世纪以来,格拉斯哥大学成为斯密“正统”之所在,并于1896年设立亚当·斯密政治经济学讲席教授(Adam Smith Professor of Political Economy),延续至今。1962年,格拉斯哥大学启动斯密作品集的编辑工作。经过大卫·拉斐尔(David D. Raphael)、罗纳德·米克(Ronald L. Meek)、安德鲁·斯金纳(Andrew S. Skinner)、亚历克·麦克菲(Alec L. Macfie)、约翰·布赖斯(John C. Bryce)、罗伊·坎贝尔(Roy H. Campbell)等格拉斯哥学人的努力,格拉斯哥版斯密作品集从1976年纪念《国富论》出版两百周年时开始陆续问世。除了编辑上的贡献,上述学者在研究上也颇有建树。更加晚近的亚历山大·布罗迪(Alexander Broadie)、托马斯·坎贝尔(Thomas Campbell)、克里斯托弗·贝里(Christopher Berry)等学者传承并发展了格拉斯哥大学的斯密研究传统。经过几代学人的持续工作,格拉斯哥大学成为斯密与苏格兰启蒙运动研究的重镇。近年来,该校还设立亚当·斯密苏格兰启蒙运动高级讲师(Adam Smith Senior Lecturer in the Scottish Enlightenment)一职,由克雷格·史密斯(Craig Smith)担任,他也是此次“亚当·斯密三百年纪念周”的学术负责人。

克雷格·史密斯在纪念周期间发表演讲

“亚当·斯密三百年纪念周”的主体是一系列的学术活动,包括三场主题讲座和两场学术会议。三场讲座的主讲人分别是国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特(Gita Gopinath)、加图研究所(Cato Institute)以赛亚·伯林讲席教授迪尔德丽·麦克洛斯基(Deirdre McCloskey)和诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学经济学与国际事务教授安格斯·迪顿(Angus Deaton)。戈皮纳特探讨了斯密的思想如何能够回应人工智能对政策制定提出的挑战,演讲全文的中英文版本已经刊载在国际货币基金组织网站上(https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/06/05/sp060523-fdmd-ai-adamsmith),此不赘述。更为有趣的是麦克洛斯基和迪顿的两场讲座:两位讲者的差异与分歧,相当直观地展示出现实世界的政治经济议程如何介入了人们对斯密的阅读与研究。

麦克洛斯基的讲座题为“亚当·斯密:第一位真正的自由主义者”。麦克洛斯基在年轻时曾经接受马克思主义和凯恩斯主义,后来转向美国保守主义和自由至上主义。她不但反对“结果平等”,而且否认“机会平等”的可能性,并在此基础上提出“许可的平等”(equality of permissions)这一概念。在讲座中,麦克洛斯基论称:自由主义的要义在于“许可的平等”,即取消人为设置的身份等级或准入门槛,使所有人获得接受基础教育、进入劳动分工、参与行业竞争、追求自我发展的平等资格;以十八世纪的标准而言,坚决反对奴隶制和农奴制的斯密是一位激进的平等主义者,甚至是第一位系统阐述并坚定支持“许可的平等”的思想家;观念具有改变现实的巨大力量,现代世界经济繁荣的奥秘就在于贯彻了“许可的平等”这一观念。

诚然,在十八世纪的语境中,斯密反对奴隶制、农奴制和重商主义,支持更大的政治平等与经济自由,并愿意接受一定程度的经济(结果的)不平等作为代价;因此,“许可的平等”能够比较准确地概括斯密的立场。但是,麦克洛斯基的解释并非没有问题。一方面,卢梭和苏菲·德·格鲁希(Sophie de Grouchy, 1764-1822)等十八世纪思想家持有比斯密更加激进的平等主义立场;另一方面,以今天的通常观念来看,麦克洛斯基的“许可的平等”实际上去左翼的平等诉求较远,而与右翼的自由观念更近。

与麦克洛斯基的论点相反,迪顿以“经济的失败还是经济学的失败?”为题,通过亚当·斯密对经济学的理解,反思二十一世纪的经济实践与经济学研究。迪顿认为,经济体系应当促进人的幸福,但是今天的资本主义在这一点上面临失败。他引用相关数据说明,世界上许多地方的健康条件正在恶化,人均预期寿命正在缩短。迪顿批评芝加哥学派对斯密的理解,批评莱昂内尔·罗宾斯(Lionel Robbins)将经济学定义为研究如何在相互竞争的诸目的之间分配稀缺资源的学科的做法。迪顿认为,在芝加哥学派和罗宾斯的影响下,今天的主流经济学变得目光狭隘,并对政策制定的失败负有责任;相比之下,托尼·阿特金森(Tony Atkinson)、詹姆斯·莫里斯(James Mirrlees)与阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)等学者对贫困与不平等问题的关注,更加符合斯密对经济学的理解和对人类幸福的关切。

斯密思想的复杂褶皱、斯密的名字在社会科学中的权威地位,以及人们对斯密的当代意义的好奇与焦虑,时常使一些当代争论在斯密研究中留下投影。这一现象也体现在纪念周期间的两场学术会议上。6月8日的“亚当·斯密三百年学术研讨会”(Adam Smith 300 Academic Workshops)采取分组会议的形式,共设十三个小组。其中八个小组的主题是斯密研究中的一些重要话题,如斯密的政治哲学、斯密与道德经济、斯密与现实主义、斯密论不平等与贫困问题、斯密的法学遗产、斯密的教育思想、斯密与十八世纪社会、斯密与其他重要思想家的关系等。另外有几个小组更加关注斯密的当代意义,尤其是斯密与经济史和政治经济学研究、市场竞争的法律与政策、气候变化和经济增长的限度、关怀伦理学和研究生教育等当代学术与实践问题之间的关联。还有一个小组专门讨论斯密在中国和东欧的接受史。6月10日的“亚当·斯密三百年会谈”(Adam Smith 300 Symposium)采取论坛的形式,共有先后三组讨论,每组邀请五至六位嘉宾与谈。第一组的主题是斯密的社会背景与思想语境,后两组则侧重于斯密与当代的经济学研究、政治经济学研究和政策制定的关联。

纪念周期间的格拉斯哥大学主楼

显而易见,格拉斯哥大学没有将纪念周办成纯粹的学术活动,而是希望引发一般读者和社会大众对斯密的兴趣。比起通常的学术会议,纪念周期间的两场会议将论文报告时间缩短为十至十五分钟,延长了互动交流的时间。此外,格拉斯哥大学展演了邀请艺术家创作的以斯密为主题的交响乐和话剧,展出了《道德情感论》1759年第一版、1790年第六版和《国富论》1776年第一版等珍贵文物,举办了一系列面向本科学生和社会公众的活动,并精心设计了各种纪念品。身临其境,不难感受到主办方为了兼顾学术研究、公众参与和社会影响而付出的努力和妥协。

“真正的亚当·斯密问题”

相比之下,国际斯密学会的年会则是一场专业学者的盛会。这次会议由十八世纪苏格兰研究会(Eighteenth-Century Scottish Studies Society)、苏福尔斯大学苏格兰哲学研究所(Institute for the Study of Scottish Philosophy, Sioux Falls University)、国际亚当·斯密学会与圣安德鲁斯大学哲学系和思想史研究中心联合举办。与亚当·斯密同在1723年出生的苏格兰名人,还有苏格兰启蒙思想家亚当·弗格森(Adam Ferguson, 1723-1816)和唯一一位来自苏格兰的美国国父约翰·威瑟斯庞(John Witherspoon, 1723-1794);因此,这次会议的主题就不局限在斯密研究,而是“纪念斯密、弗格森与威瑟斯庞三百周年诞辰”(Smith, Ferguson, and Witherspoon at 300),同时也纪念二百五十年前塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson, 1709-1784)和詹姆斯·鲍斯韦尔(James Boswell, 1740-1795)的苏格兰高地之旅。会议为期四天,共有四场主旨讲座和三十五场分组会议,规模庞大,人数众多,以致有一位学者称之为“学术平行宇宙”(parallel academic universe)。

当然,这次会议的主角仍然是亚当·斯密。大部分分组会议和论文报告都以斯密作为主题,主办方还特意安排半天时间游览斯密的家乡柯卡尔迪(Kirkcaldy)。斯密于1723年6月5日出生在柯卡尔迪这座人口不足三千的海滨小城,1737年前往人口接近三万的格拉斯哥接受大学教育;到他1790年去世时,格拉斯哥的人口已经接近八万一千(Nicholas Phillipson, Adam Smith: An Enlightened Life, London: Penguin Books, 2011, pp. 11-12, 25-27)。小城镇熟人社会与大城市陌生人社会的鲜明对比,连同格拉斯哥这座工商业城市的迅速发展,都是斯密的生命进程与思想旅程中十分重要的经历。斯密在柯卡尔迪高街220号出生长大,可惜这座故居早在1834年就已被拆除。旁边一条名为“亚当·斯密小径”(Adam Smith Close)的石板路上镌刻着斯密的生命历程,小径尽头是正在筹备中的亚当·斯密遗产中心(Adam Smith Heritage Centre),这座小楼的窗外就是斯密故居的后花园。斯密受洗的教堂Kirkcaldy Old Kirk和他曾经就读的学校The Burgh School都在步行几分钟的距离之内,学校建筑已经不复存在,但教堂的钟声还回响在镇上,登上教堂的高塔,就能俯瞰整座小城。柯卡尔迪的美术馆里,陈列着斯密母亲的画像、斯密用过的墨水盒,以及其他一些与他有关的展品。

亚当·斯密小径

在半天的游览之外,是紧锣密鼓的学术讨论。除去四场主旨讲座,每个时段总有三到四个平行会场,只能择一参加或者中途串门。所谓学术市集或者思想市场,大抵如是。此前6月8日“亚当·斯密三百年学术研讨会”的安排也是如此紧凑。在这两次学术会议上,论文报告数量繁多、主题丰富,令人眼花缭乱,但是从中仍可管窥当前学术研究的一些特点。

首先,尽管“亚当·斯密问题”(Das Adam Smith Problem)在许多学者看来早已过时,市场的道德地位却仍然是一个聚讼不已的话题。十九世纪后半叶一些德国学者提出的所谓“亚当·斯密问题”,是一个关于《道德情感论》与《国富论》两个文本对人性的理解是否一致的问题。当时,斯密的德国批评者认为,《道德情感论》中以仁爱为核心的人性观和《国富论》中以自利为核心的人性观相互冲突;他们对此的解释是,斯密先完成《道德情感论》,后来在法国之行中受到法国“唯物主义者”和重农学派的影响,思想发生转变,这体现在他后来撰写的《国富论》中。但是埃德温·坎南(Edwin Cannan)在1895年重新发现的《法理学讲义》B部分,可以证明《国富论》中的一些基本观点早在斯密前往法国之前就已成形,这就修正了法国之行使斯密思想发生转变的猜想。约翰·洛希恩(John M. Lothian)在1958年发现的《法理学讲义》A部分,为此提供了更加坚实的证据。这些文本的发现,加上学者们对《道德情感论》不同版本的考订和对斯密思想的系统考察,使“亚当·斯密问题”逐渐淡出严肃的学术研究。1976年格拉斯哥版《道德情感论》的编者就在其撰写的前言中直截了当地指出:“所谓的‘亚当·斯密问题’是一个建立在无知和误解的基础上的假问题(pseudo-problem)。”(D. D. Raphael and A. L. Macfie, ‘Introduction’, in Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, ed. D. D. Raphael and A. L. Macfie, Oxford: Oxford University Press, 1976, p. 20)

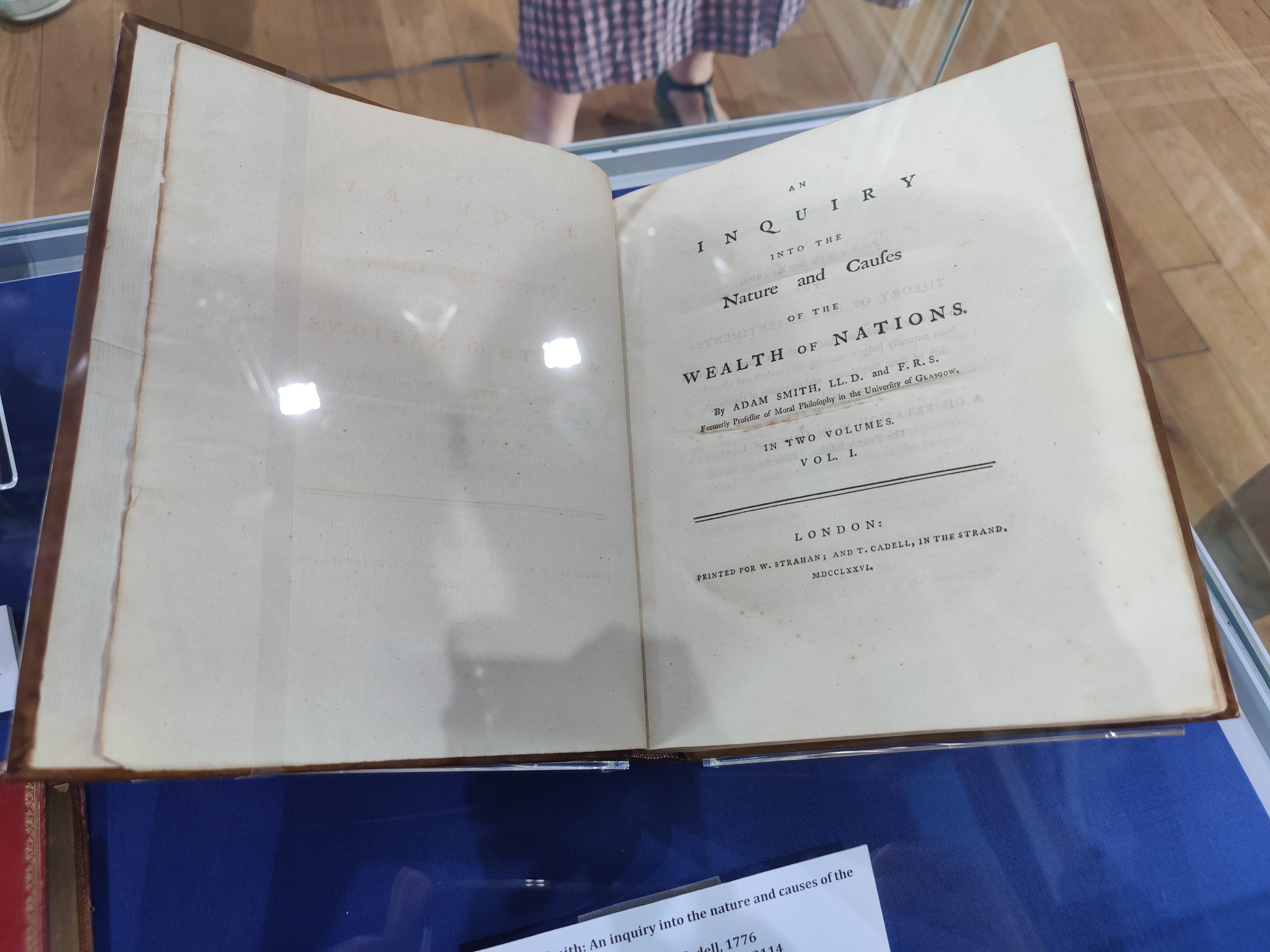

纪念周期间展出的《国富论》1776年第一版

“亚当·斯密问题”可能是个假问题,市场与道德的关系却一定是个真问题。正如伊什特万·洪特所说,“亚当·斯密问题”有着比通常的狭义理解更加深刻的意涵:在文本解释的疑难之外,它还指向市场的道德品质问题(István Hont, Politics in Commercial Society, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2015, pp. 17-18)。在2022年的《重思亚当·斯密:历史、自由与现代政治的基础》(Adam Smith Reconsidered: History, Liberty, and the Foundations of Modern Politics, Princeton: Princeton University Press, 2022)一书中,保罗·塞格尔(Paul Sagar)将市场的道德品质问题称为“真正的亚当·斯密问题”(the Real Das Adam Smith Problem)。市场交换或者至少某些特殊物品的市场交换,是否会导致道德沦丧?市场交换乃至资本主义的兴起,是否使人们不得不付出某种道德代价?一个高度依赖市场交换的社会,是否具有某种“原罪”,先天就缺少规范性的道德基础,因而需要专门的道德辩护?这既是人们在日常生活和文化生活(《幸福的拉扎罗》正是一例)中切身感受的真实问题,还是当代政治理论关心的前沿课题,更是斯密研究和十八世纪思想史研究的重大关切。从爱德华·汤普森(Edward P. Thompson)著名的“道德经济”(moral economy)范式(汤普森还直接启发了詹姆斯·斯科特的“农民的道义经济学”),到洪特和伊格纳季耶夫在《财富与德性》(István Hont and Michael Ignatieff eds., Wealth and Virtue: The Shaping of Political Economy in the Scottish Enlightenment, Cambridge: Cambridge University Press, 1983)的开篇之作中对汤普森的批评,再到近年来相当热门的关于斯密和卢梭的比较研究,都分享着这一问题意识。今年6月的“亚当·斯密三百年学术研讨会”专门设立“斯密,道德经济学家”(Smith, the Moral Economist)这一主题,其中尤其值得关注的是亨利·克拉克(Henry C. Clark)即将出版的新著(The Moral Economy We Have Lost: Life Before Mass Abundance, forthcoming),他试图通过对斯密和十八世纪政治经济学的研究,在汤普森的“道德经济”之外探索另一种批判性地理解市场经济与资本主义的方式。与这种对“道德经济”的批评构成镜像的,是另一些学者对新自由主义和“芝加哥斯密”的批判。与迪顿一样,这些学者非常强调斯密对贫困与不平等问题的关注。此次斯密年会的主旨演讲人之一丽萨·希尔(Lisa Hill)就在讲座中指出,普通人的福祉和人类的幸福才是斯密的最终关切。不过应当指出,即便“芝加哥斯密”的形象在学术界已经隐退,“看不见的手”与“自由放任”却仍然主导着学术界以外的许多读者对斯密的朴素印象。

当前研究的第二个特点是,斯密的道德哲学受到持续关注。在格拉斯哥和圣安德鲁斯的会议上,有大量研究斯密道德哲学的文章,其中不乏在这一领域深耕多年的知名学者的新作。从主题上看,同情、愤恨、自利与自爱、无偏旁观者、道德和政治剧场,以及斯密伦理学的情感主义进路等经典议题,仍然是热门的研究话题。从思想史脉络上看,不少学者致力于考察斯密与霍布斯、洛克、拉罗什富科、曼德维尔、休谟、卢梭、弗格森等思想家的对话关系。关于斯密道德哲学的会议论文,还有几个值得注意的倾向:斯密的知识论与道德哲学的关系,以及他的美学与道德哲学的关系,正在受到越来越多的关注;或许是由于近年来进步主义思潮的发展,有些学者在传统的研究路径之外另辟蹊径,从普世主义、环境主义、关怀伦理学(ethics of care)等角度对斯密提出新的解读;有学者对普世主义的解读表示怀疑,并着重探讨同情的限度及其与帝国的关系;斯密在《道德情感论》第六版中加入的关于“道德情感的败坏(corruption)”的文字也在激发新的研究,这一现象与最近二十年部分当代政治理论学者对伯纳德·威廉斯(Bernard Williams)与政治现实主义的兴趣多少有些关联。

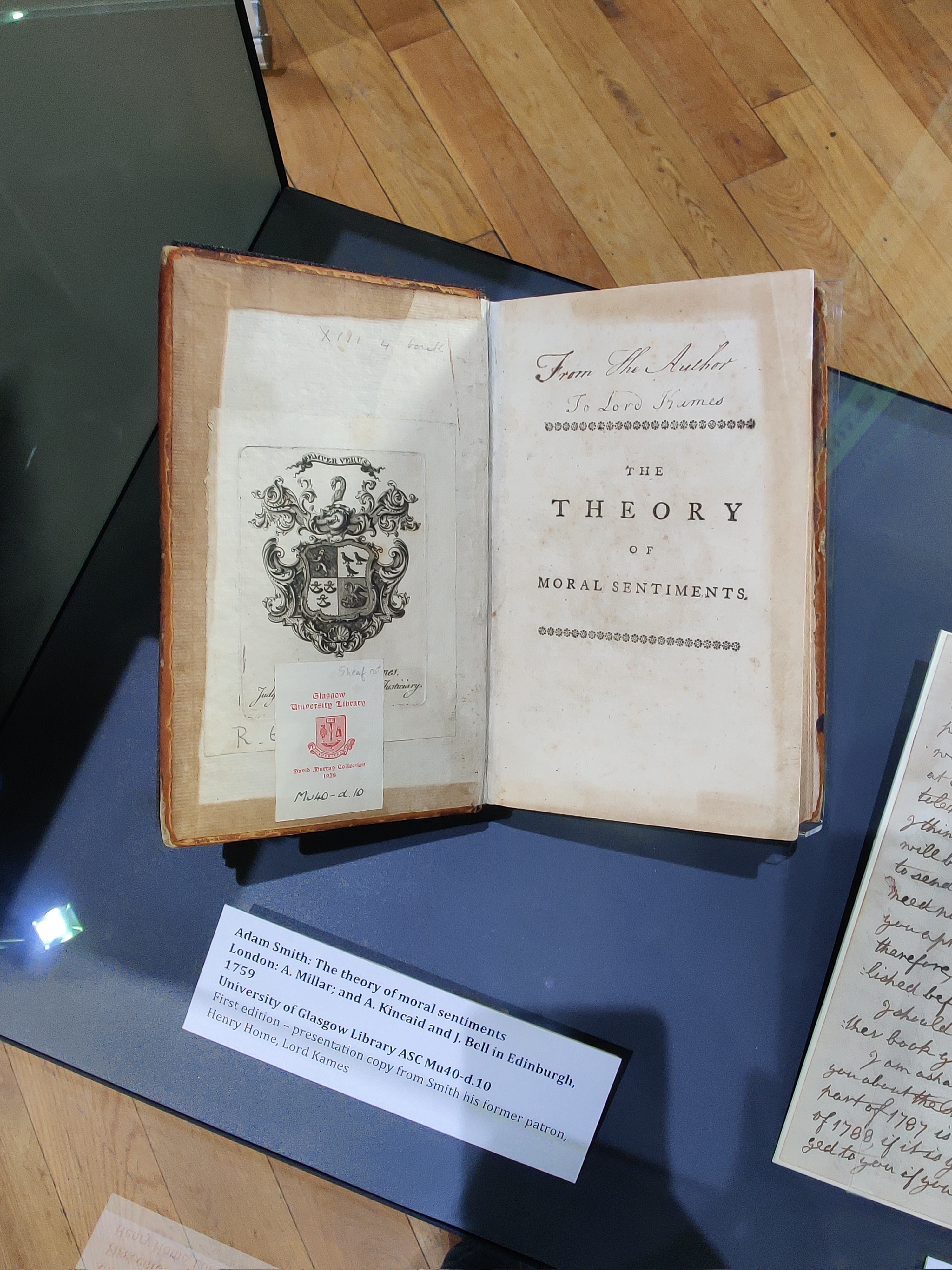

纪念周期间展出的《道德情感论》1759年第一版

第三,斯密的政治思想成为重要的研究领域。许多学者致力于深入研究斯密的政治思想和重新评估斯密在政治思想史上的地位。斯密生前曾试图写作一部关于法律与政治的著作,但由于这部作品尚未完成的手稿被忠实的遗嘱执行人销毁,我们今天只能从《法理学讲义》和《国富论》中了解斯密的政治思想。即便如此,它仍然引发了日益增长的学术兴趣。自邓肯·福布斯(Duncan Forbes)、唐纳德·温奇(Donald Winch)和洪特等人的开创性研究以来,英语学界关于斯密政治思想的研究一直较为活跃。经济问题在斯密政治思想中的重要地位,已经得到充分认可;关于斯密对国家理论、政治义务、政治领导、政治判断力等问题的看法,也有学者发表或者出版了专门研究。值得注意的是,6月格拉斯哥“亚当·斯密三百年学术研讨会”的第一组平行会议的主题其实是亚当·斯密的政治哲学,但主办方将其命名为“为亚当·斯密奠基”(Grounding Adam Smith)。这或许可以反映斯密的政治思想在今天的斯密研究中占据的特殊地位。

在格拉斯哥和圣安德鲁斯的斯密会议上,研究斯密政治思想的论文呈现出三种倾向,这与最近几年学界的流行趋势大体上是一致的。第一种倾向是重构斯密的社会与政治理论。一些学者正在研究斯密对欧洲历史的分析和他关于国家能力与国家建构的理论,并将其与韦伯、梯利乃至福柯等二十世纪学者对观。当下,不少政治理论家与社会科学家非常强调历史与历史意识;斯密的工作方式与工作成果,或可对此提供一些有益的启发。

第二种倾向是将斯密置于具体的论辩语境之中,研究斯密与其他十八世纪思想家的对话,尤其是考察斯密如何介入早期现代大西洋两岸关于殖民、帝国、奴隶制等问题的辩论。这种研究倾向不仅出现在斯密学界,在一般的政治思想史研究中也相当流行。比如,达尼埃尔·沙雷特(Danielle Charette)最近撰文指出,2020年险些被“取消”的休谟,其实是奴隶制最早的批评者之一(Danielle Charette, “David Hume and the Politics of Slavery”, Political Studies, online first)。汉娜·道森和安内琳·德代因主编的文集《重思自由主义之前的自由》(Hannah Dawson and Annelien de Dijn eds., Rethinking Liberty before Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press, 2022),则试图为昆廷·斯金纳在1997年提出的“新罗马”自由观开出一种更加进步主义、更具解放性的理论意涵。这类研究的问题意识多少会受到时下社会风气的影响,但其学术贡献仍然相当可观。

柯卡尔迪斯密故居后面的花园

第三种研究倾向是阐释斯密与自由主义的关系。今天的斯密学者已经很少将斯密看作所谓“古典自由主义”或新自由主义的旗手,但恐怕没有人会否认斯密与自由主义的关联。从十八世纪的标准来看,斯密是一位前瞻的思想家;以今天的现实而论,自由主义已经构成西方现代文明的基础价值,自由国家(the liberal state)已经成为西方现代文明的基础设施。因此,问题的关键不在于斯密的理论遗产是否是自由主义的,而在于如何定义自由主义、如何定义斯密思想中的自由主义。在最近的斯密研究中,带有各种形容词的“自由主义”或者以“自由”作为定语的各种主义层出不穷。今年7月斯密年会设有几场新书批评(author meets critics),其中一场的主题是丹尼尔·克莱因的新著《斯密式自由主义的核心观念》(Daniel B. Klein, Central Notions of Smithian Liberalism, Vancouver: CL Press, 2023),显然该书也构成这种研究倾向的一个环节。从左翼到右翼,人们一直在争夺和供奉斯密的鼎鼎大名,意图使其为自己的立场与议程服务。有鉴于此,正如《亚当·斯密的美国》(Glory M. Liu, Adam Smith’s America, Princeton: Princeton University Press, 2022)的作者刘荣耀所建议的那样,不妨少谈些主义,多研究些问题,尽力还原一个真实的斯密。

除此之外,今年有两本关于斯密的论文集问世。阿尔贝托·布尔吉奥(Alberto Burgio)主编的《亚当·斯密与现代性:1723-2023》(Adam Smith and Modernity: 1723–2023)包括十九篇研究论文,今年3月已由劳特利奇(Routledge)出版。保罗·塞格尔主编的《解读亚当·斯密:批判性文章》(Interpreting Adam Smith: Critical Essays)预计今年10月由剑桥大学出版社出版。

亚当·斯密在日本、在拉美、在中国

今年6月的格拉斯哥和7月的圣安德鲁斯,常见日本学者和拉美学者的身影。中国学者对英语学界的斯密研究已有较深的了解,但是对日本和拉美学界的介绍还比较少。了解他们的问题意识与研究进路,有助于我们更好地推进自身的学术研究。

斯密研究在日本的兴起,有着特殊的原因和基础。早在江户末年,斯密的思想就跟随“兰学”传入日本。《国富论》的第一个日文全译本出现于1882至1888年。尽管《道德情感论》的第一个日文版本出版于1948年,但是日本学者对该书的研究在此之前就已开始。二十世纪二十至三十年代,日本的高校师生和知识分子开始关注马克思主义,但马克思主义的研究与传播受到当局的严格限制。为应对来自审查的压力,同时出于对马克思主义的兴趣和对落后日本社会的批判意识,日本左翼学人转而研究斯密的经济思想与社会理论,尤其是将斯密的“civil society”与黑格尔和马克思的“市民社会”对勘。

斯密受洗的教堂

在二十世纪七十年代之前,日本学者的斯密研究一度处于世界领先水平,并且早在二战时期就已结出硕果。1941年,高岛善哉(Zen’ya Takashima, 1904-1990)出版《经济社会学的根本问题:作为经济社会学家的斯密与李斯特》(『経済社会学の根本問題 経済社会学者としてのスミスとリスト』、東京、日本評論社),按照从《道德情感论》到《法理学讲义》再到《国富论》的时间顺序,系统介绍了斯密的思想。1943年,大河内一男(Kazuo Okochi, 1905-1984)出版《斯密与李斯特:经济伦理和经济理论》(『スミスとリスト 経済倫理と経済理論』、東京、日本評論社),论证了《道德情感论》和《国富论》之间的一致性,构成对“亚当·斯密问题”的一种回应。1944年,大塚久雄(Hisao Otsuka, 1907-1996)在《资本主义与市民社会》(「資本主義と市民社会」、『世界史講座』第7巻所収、東京、弘文堂書房)一文中接受了大河内一男对斯密道德哲学与经济学的融贯性的解释,并且将其与韦伯关于新教伦理与资本主义精神的论述关联起来。不同于德国历史学派对斯密的贬低与批评,这些日本学者从一开始就将斯密看作一位伟大的思想家与社会科学家,并且借助斯密研究表达他们的自由主义倾向,其中隐含着对国家主义与法西斯主义的批判意识。

二战以后,日本学界对斯密与“civil society”的热情有增无减。战后日本学人开始把苏格兰启蒙运动的“civil society”观念与马克思所批评的资本主义社会相区分,大体上将前者看作现代社会的同义词。1947年,高岛善哉出版《亚当·斯密的市民社会体系》(『アダム·スミスの市民社会体系』、東京、日本評論社)。1948年,亚当·弗格森《文明社会史论》日文译本出版。1949年,山崎正一(Masakazu Yamazaki, 1912-1997)出版《休谟研究:为市民社会设定逻辑起点》(『ヒューム研究 市民社会の論理的地平の設定』、東京、創元社)。日本学界对斯密与苏格兰启蒙运动的研究,也在同一时期取得新的进展。1953年,内田义彦(Yoshihiko Uchida, 1913-1989)出版《政治经济学的诞生》(『経済学の生誕』、東京、未来社),标志着战后日本斯密研究的开始。此后,水田洋(Hiroshi Mizuta, 1919-2023)、田中秀夫(Hideo Tanaka, 1949-)、坂本达哉(Tatsuya Sakamoto, 1955-)等学者同时使用日语与英语开展工作,在国际学界产生了较大影响。尤其值得一提的是,日本学者在资料收集与编辑上具有独特优势,并做出了重要贡献。新渡户稻造(Nitobe Inazo, 1862-1933)曾于1920年向东京大学捐赠三百十五册斯密生前藏书;水田洋于1967年编纂的《亚当·斯密图书馆编目》(Adam Smith’s Library, Cambridge: Cambridge University Press, 1967)至今仍是重要的研究参考资料。

进入七八十年代,随着格拉斯哥版斯密作品集的出版,英语学界的斯密研究进展迅速,并在议程设置上占据主导地位。此后,日本学界与英语学界保持密切交流,不仅吸收引进西方学术成果,而且积极对外输出本国学者的研究。坂本达哉、田中秀夫主编的文集《苏格兰启蒙运动中政治经济学的兴起》(The Rise of Political Economy in the Scottish Enlightenment, London: Routledge, 2003)与坂本达哉的论文集《大卫·休谟与亚当·斯密:日本的视角》(David Hume and Adam Smith: A Japanese Perspective, London: Routledge, 2021)在国际学界颇具分量。此外,2020年的国际斯密学会年会原定于东京大学召开,但因新冠疫情而改期至2024年3月。

位于爱丁堡的斯密墓

如果说日本学者的斯密研究自成脉络,那么拉美学者的斯密研究则更像是与中国学者几乎同步的一面镜子。《国富论》早在十八世纪末、十九世纪初就随着翻译与殖民活动传入西班牙、葡萄牙和拉丁美洲,并影响着这些国家和地区关于自由贸易的政策辩论。但是,让-巴蒂斯特·萨伊(Jean-Baptiste Say, 1767-1832)的流行使得斯密的直接影响相当有限。此外,在二十世纪后半叶之前的伊比利亚半岛和拉丁美洲,《国富论》的翻译存在删节,斯密的其他作品未受重视,对斯密的系统研究也相对不足。以上各种因素叠加,导致斯密的形象长期以来是片面的,人们将他看作自由放任思潮和经济自由主义的旗手,对其思想的其他方面和苏格兰启蒙运动的语境知之甚少。《国富论》最早的西班牙语与葡萄牙语全译本分别出版于1956年和1983年,《道德情感论》的西班牙语与葡萄牙语全译本直到九十年代末才问世。近年来,斯密作品的译介使拉丁美洲的斯密研究日益繁荣,人们意识到斯密经济思想的复杂面向,反思新自由主义与“芝加哥斯密”背后的问题,并将研究视野拓展到斯密的道德哲学、美学、知识论与政治思想。部分拉美学者正在研究一些前沿问题,比如斯密对奴隶制的分析与批评、斯密关于殖民与帝国的论述、斯密与卢梭的关系等。与此同时,休谟与苏格兰启蒙运动成为新的学术热点。拉美学者与英语学界的密切交流,也是值得关注的现象:2013年和2021年,国际休谟学会分别在巴西和哥伦比亚举办年会;2022年,国际休谟学会支持了阿根廷拉普拉塔大学主办的拉丁美洲休谟学者会议,国际斯密学会年会在哥伦比亚举办;今年5月,国际斯密学会在智利举办了面向拉美的青年斯密学者论文工作坊。

国人对斯密的系统了解始于1902年出版的严译《原富》。第一个比较准确的和得到广泛传播的《国富论》中文版,则是郭大力、王亚南的白话文译本。从新中国之初到改革开放之前,斯密主要是作为英国古典政治经济学创始人、劳动价值论的先驱和马克思主义的思想来源之一,而得到阅读、研究和批判的。改革开放之后,人们试图从斯密和所谓古典与新古典经济学的著作中寻求市场化改革的思想和理论资源,但是由于现实需要和当时西方经济学潮流,这一时期的中国人对斯密的理解难免受到“芝加哥斯密”的影响,接受了“看不见的手”的神话。1997年《道德情感论》中译本(蒋自强等译,商务印书馆)出版之后,斯密的道德哲学得到前所未有的关注和研究。近年来,随着斯密其他著作的译介(《法理学讲义》的B部分在1962年已有商务印书馆中文版,但影响有限)和一些重要研究文献的引进,人们对斯密的兴趣与了解与日俱增,新的研究成果不断出现,研究内容也日益渊博和深入。现在,越来越多的中国学人在海外接受学术训练,可以直接使用英语从事研究并与国际同行展开对话。台湾“中研院”的陈正国研究员应邀为今年的斯密年会发表闭幕演讲,一些更加年轻的中国学人的身影也活跃在最近的各种国际会议上。可以说,斯密在中国的接受史是一部中国与世界深度融合的历史。时值国际学术交流重启,如何既避免重复性的工作又凸显中国学人的独特贡献,如何在学术“引进来”的同时更好地“走出去”,或许仍是两个值得思考的问题。

在斯密诞辰三百周年之际,世界各地学者对斯密的热情有增无减。究其原因,除了过去几十年学术研究和人才培养的持续积累,想必还有当前这轮全球化的退潮、新自由主义的终结和全球资本主义的危机。无论斯密本人的意愿是否如此,他的形象已然成为现代政治经济模式的图腾。惟其如此,对斯密和其他十八世纪思想家的诚恳研究,而非对斯密神像的供奉膜拜,在今天就变得愈发重要。如果说十八世纪的思想家既洞察了现代世界的根本动力和根本问题,又幸免于十九世纪和二十世纪的各种主义之争,那么我们对他们的阅读和研究,就仍然有助于同时在财富与德性这两个方面理解并回应二十一世纪的困境。

(感谢康子兴、朱华辉、韩若愚对本文初稿提出的修改意见。寿里龙和Thiago Vargas对本文亦有贡献,在此一并致谢。)

- 台湾商场突发爆炸

- 外交部回应美俄元首通话

- 央行:择机调整优化政策力度和节奏

- 国内期货夜盘开盘,原油跌超2%

- 国家中医药管理局重点实验室聚焦中医药原创性研究

- 中国内地动画导演、编剧、制作人,凭借哪吒1和2成为百亿票房导演

- 李白的诗《题峰顶寺》中“恐惊天上人”的上一句

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司