- +1

你知道吗,牵牛花的中心是一朵云 | 《仪式》译者手记

文 | 徐颖

时至今日,我还清楚地记得开始翻译莱斯利·马蒙·西尔科的《仪式》是在2010年4月29日那一天。

次日,我给西尔科发了一封邮件,在信中我告诉她我刚翻译完她的早期诗歌合集——出版于1974年的《拉古纳女人》。在邮件结尾,我特意提及我已经动手开始翻译她的另一部作品《仪式》了, 因为我很喜欢她诗歌中的口述传统、轻快幽默的语调,还有反讽的风格。

《仪式》原版封面

与西尔科的缘分,源起于我在写博士论文之余想做点与我的学术研究不那么相关的事情,或者说,换一种方式思考,而我手头刚好有《拉古纳女人》这本诗集。

居住在新墨西哥州,我对当地的印第安文化和文学特别感兴趣;同时,我自己也很喜欢诗歌。于是,某一个晚上我就开始翻译了,那一晚我好像整晚没睡,译完一首又接着译另一首,根本停不下来。

我还记得读到关于郊狼的那首诗的情景,诗里描述郊狼是如何头尾相连、从崖上垂下去偷食物。突然,有一只郊狼放了一个屁,后面的那个家伙就张嘴问:“怎么这么臭?”结果可想而知,这一串郊狼全都骨碌碌地滚下了山。我当时笑得眼泪都出来了。我觉得自己与西尔科的作品特别契合,翻译她的文字真是一种享受。

西尔科诗集《拉古纳女人》

认真说起来,我在中国时没读过西尔科。在国内的大学读本科和研究生时,我的专业是英美文学,课程侧重于讲乔叟、莎士比亚、海明威、福克纳等白人男性作家,当然也有少数女性作家,但是没有印第安文学。

我是在本科毕业后才开始读路易斯·厄德里克的作品,而首次读西尔科,已经是我在美国读博士的时候了。在研究生入门课上我们读了《仪式》的节选,后来又在其他课程上再次学习了《仪式》全文。

后来,有一年我所在的英文系的研究生学生会请西尔科来系里做讲座,讲座是在人文楼的一间教室举办的,整个教室挤得满满当当,却又鸦雀无声。西尔科朗读了她的鸿篇巨著《死者年鉴》中的一个章节。现在我已经不记得具体的讲座内容了,只记得她讲述故事时娓娓道来又铿锵有力,我后来在翻译《仪式》的时候一次又一次地体会到这种文风。讲座结束后,我心潮澎湃:我想翻译这个作家的作品!

西尔科正在朗诵自己的作品

西尔科的诗歌气韵流畅,如同泉水汩汩涌出,组成一个个千姿百态的故事。我起意翻译西尔科的诗歌只是自娱,没想过要出版,更没想过自己有一天会译出一本近三百页的小说。直到我翻译到《太平洋祈祷词》这首诗,想要翻译她小说的想法才再次被点燃了。

《太平洋祈祷词》是《拉古纳女人》中的一首诗,后来又被收入作者的《讲故事的人》一书。在诗中,诗人从西南的砂岩故乡来到太平洋之侧。时值黄昏,诗人看着太阳西沉,沉入中国,“海洋的诞生之地”。跪在海边,她像祖先一样祈祷,把珊瑚、绿松石等物件作为祭祀的物品,归还大海。在祈祷词中,她复述了部落的神话起源。根据拉古纳的印第安传说,三万年前,巨大的海龟驼着印第安人,跨过海洋,从中国来到了美洲。筋疲力尽的海龟蜷入沙堆,像印第安神话描述的那样,一次次地沉入更深一层的世界,逐渐消失。诗人呼吸着带着海风的湿润的空气,感谢着来自太平洋之西的云朵,它们飘到西南的沙漠地带,带来水汽,滋润植物,哺育生机。

在诗歌结尾,她祈祷着:“风中的绿叶/我脚上的湿土/吞吐的雨滴/来自中国。”

这首诗写于1974年,那一年西尔科26岁。她之前有一两首诗里面会偶尔提到中国,但我不知道她对中国的情感有这么深。而我就来自她诗歌里的太平洋之西,来自湿润多雨的中国江南。我顺风而来,随雨而行,新墨西哥的沙漠荆棘接受了我,西南的砂岩台地哺育着我,在中英文两种文字和文学的浩瀚长卷里,我见过不同的日出和日落。这首诗似乎就是在召唤我,让我意识到把《仪式》翻译成中文、让中国读者阅读和了解美国西南地区印第安文学和文化传统就是我的职责。

小说翻译的进展很慢。我当时在写博士论文,学期中还要授课,翻译只能在文学理论研究和文学批评写作的缝隙间做,大部分是在多个暑假期间完成的。我那时特别盼望假期,因为可以一整天待在家中后院的办公室工作。说是整天,其实一天能够完成的工作量最多就是原文的五页,在五到六个小时里,一个字一个字地磨合。

比如,为了准确地翻译书中有关公牛的内容,我会在互联网上查找套牛的工具,还会观看得州式套牛的视频。翻译作者前言时,我兴致勃勃地在网上搜寻位于阿拉斯加州凯奇坎市市中心的约翰逊大酋长图腾柱的图片,就是为了看看图腾柱上乌鸦、雾女、还有鲑鱼和火焰的位置,这样我就能够追随作者的目光,一边翻译,一边想象着她如何在写作间隙踱到办公室的窗前观看大酋长图腾柱。诸如此类的细节特别多。

翻译工作进行到一半时,出了一次事故。有一次开车出门,我的后备箱没有关严,里面的书包、电脑以及两个装满资料的电脑硬盘全甩出去了,不知所踪。当时我正在为牛津美国文学文献索引写一篇关于美国排华法案的文章,所有的资料都是随身携带,便于随时工作。

就这样,我丢失了自己长年积累的文献和文章。与牛津出版社的合约不得不终止,因为我再也没有那么多的时间做前期研究了,而《仪式》的翻译初稿只余四五十页的云端备份。这个打击使得我有一两年没有再碰译文。

再后来,小女儿出生,小名叫小雨,因为她出生的那天刚好下雨。新墨西哥州地处美国西南,年降雨量不足10英寸。小雨出生在夏初,整个春天我们都在盼望雨水。不知怎的,这时我又想起了塔尤,想起了他是如何在菲律宾的丛林里诅咒降雨。

塔尤和表兄罗基怀着美好的愿望参军,结果被送到太平洋战场,参与了巴丹半岛战役。这一战美军大败,这是美军历史上最大规模的一次投降。罗基被手榴弹炸伤,在巴丹死亡行军中,是塔尤和一个下士用毯子抬着他走。塔尤拼命地诅咒该死的丛林密雨,希望天气干一点,这样罗基的伤口就不会感染。跟其他数千名战俘的命运一样,罗基没能熬过去。

战争结束后,塔尤回到家乡,看到久旱的大地、族人的苦难,他认为是自己把积雨云诅咒走了。塔尤的战争创伤需要愈合;他的印第安同胞和部落在过去几百年间受到的不公正待遇需要纠正;毁灭者,即操纵战争、破坏人与自然平衡的黑暗力量应该被阻止。

《仪式》正是以思想女人,即蜘蛛女人(也是大地之母),开始思索为开端,她的沉思就像织网一样,绵延不绝,把所有人都包容进去。而治愈的方式有赖于一个仪式 ——讲述一个故事,它应该以对的方式讲述,故事的结尾必须正确。更重要的是,这个故事的完成有赖于其他种种故事;与此同时,它也会变成其他故事的一部分。

女儿的出生带来了久盼的雨水,我也鼓起了勇气,重拾翻译。刚开始时,那种感觉很痛苦,因为每译一段话,就记得以前曾翻译过,真希望过去的译文能够失而复得。大概是2016年左右,通过朋友的介绍,我与浙江文艺出版社签了出版合约,小说真的可以在中国出版了,这大大地鼓舞了我。

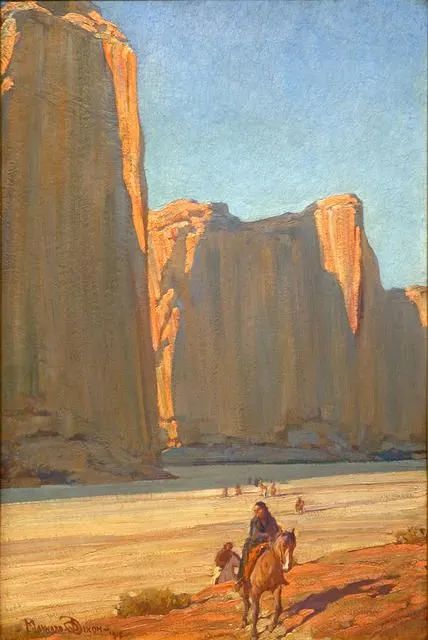

在我的文学课上,我教过几次《仪式》,对整本小说很熟悉。但是只有当我逐字逐句地翻译时,我才真正读懂了它。作为小说的译者,生活在新墨西哥州是幸运的,这让我对塔尤生活过的保留地非常熟悉。

我走过塔尤步行的小径,到过他取水的滴水泉;我在平顶山的凹地露过营,见过红色的砂岩;我嗅着松脂的清香,听见郊狼的长嚎,也碰到过麋鹿和美洲狮(当然不是塔尤遇见的那只)。

也是在一字一句的翻译过程中,通过作者的眼睛和笔触,我才真正体会到那种与万事万物相连的感觉。你知道吗,牵牛花的中心是一朵云。蜻蜓背上是各色的蓝——粉末状的天蓝、夜空的暗蓝,还有山峰的黛蓝。这儿的蓝天清澈辽远,站在山顶上,天空如穹庐,把人包围住,仿佛在整个世界的中心,静逸却不孤独。

我生活在我的翻译中。

某个冬夜,当我拂去苹果树枝条上的积雪时,我想起了塔尤在茨娥的院子里做过同样的动作,而那时他又想起和舅舅乔塞亚还有罗基曾经同样地呵护过冬雪压枝的苹果树。故事就是这么流淌的,当你不经意拂过时间的枝丫时,你也就成了时间的一部分。

痛苦。《仪式》这本小说的主题是痛苦和疗愈。

塔尤的痛苦首先来自两种文化的冲突——身为混血儿,他处于中间,同时被两边拒绝。他的痛苦还源自他对大地、山川、动植物和族人的痛苦感同身受。部落巫医库莪什的头皮仪式不能洁净塔尤;从前给勇士净化、让亡灵安息的印第安仪式,无法治愈像塔尤这样二战期间退伍的印第安士兵。

第二次世界大战中,四万四千多印第安人加入美军作战,大概占当时全美印第安人口总数的百分之十。

现代战争机器的残暴、战后犹存的种族歧视、酗酒和迷失,以及人和自然万物的隔离等都使得塔尤越来越陷入疯癫和幻觉。库莪什让塔尤去找老比托尼,一个名声不好的纳瓦霍巫医。大家畏惧比托尼,因为他更改了既定的传统仪式,加入新的元素,甚至使用白人的物品。

但比托尼又是对的,他说仪式怎么可能从来都不变。作为乐器的葫芦鼓会老化,用来占卜的鹰爪会枯缩,每一代歌者吟唱的声调和音色也都不尽相同——仪式从来都是处于变化中的。

他为塔尤作沙画,在沙画中预示了四样东西:牛群、星星、山峰和一个女人。塔尤寻找丢失的牛群的经历实际上就是他的归家路,是他重新获得自我认知,与部落和自己的文化认同,让世界重归于平衡的过程。

同时,他也认识到这不是他一个人的痛苦,他能否被疗愈取决于更大范围的仪式,让每个人都参与进来。世界不是简单的黑白分明,非善即恶。

西尔科想讲述的是:黑巫术让人简单地归咎于某一人或是某一种族。实际上,白人和印第安人的区别是相对的,正如在某次印第安巫师的集会上,一个巫师讲述了一个关于白人的故事,当故事讲出来的那一瞬间,词语就开始生效,白人和他们的世界就被创造出来了。而毁灭者和操纵者并不仅仅是白人,和塔尤同为退伍军人的鄂摩就沉迷于暴力,身为战斗英雄,他喜欢那种支配枪炮去毁灭生命的感觉,为了杀戮而杀戮。与之相反,塔尤、乔塞亚,还有其他印第安人会在死去的鹿的鼻子上放上花粉,安抚它的灵魂,为它吟唱,感激它给予的食物。

世界由创造的力量和毁灭的力量共同组成。

仪式开始于蜘蛛女人编织的故事。只有故事不能被放弃,她告诫道。塔尤的故事并非源于菲律宾丛林,而是更早,在他的母亲被送去印第安学校时,在他的母亲和其他学生被教育引导着蔑视“愚昧的”印第安传统时,在老师解剖青蛙并嘲笑印第安女孩的迷信时,故事就已经开始了。

《仪式》中关于塔尤的治愈的故事,如同蛛网,层层叠叠,和其他故事交织在一起。在拉古纳部落的创世神话里,地底有四个世界,他们的祖先起源于地底,在每个世界终结后,他们就上升到下一个世界。在神话中,蜂鸟、绿头苍蝇以及其他动物们要么是信使,要么帮助人类进入新的世界。

塔尤能否康复取决于他是否能完成仪式,即实现比托尼沙画里的预言。他的故事不是单声道的,不像传统的主人公一样,依逻辑明确地推进,而是糅合了种种声音和各种叙事。

小说没有章节,大致依靠不同的诗歌叙事来划分一章的结束和另一章的开始。这些诗歌包含了部落的创世神话、广为流传的民谣和故事、巫医的吟唱、猎人的歌谣、人物小传(比如说比托尼的半人半熊的徒弟苏胥),甚至人物的内心独白。

塔尤的心事飘忽不定,他的回忆跨越时空,各个不同的角色都可能倏忽闯入读者的视野,带来各自的背景和故事。这大概正是西尔科所熟悉的拉古纳部落里讲述故事的方法和传统。

故事没有开端,因为在开始之前就有了故事;故事也没有结尾,因为塔尤在完成仪式后回到了村庄,在会堂里给库莪什和其他人讲述他的所见所闻,这就成了所讲述的故事的一部分,也会被其他讲故事的人再次编入他们的故事。小说的结尾以外婆的评论告终,当听到鄂摩和小拇指的结局时,她说:“我总觉得以前都听过这些故事……唯一的区别是,名字听起来不同。”

我的翻译完稿于2020年7月22日,历时逾十年。在此期间,奶奶离世,家人患病,自己抑郁,猫咪意外身亡。

译完这部作品,我也完成了我的仪式。请接受这个故事,这是我的奉献。晨曦,日出。

徐颖

2023年3月23日

于阿尔伯克基

《仪式》

[美]莱斯利·马蒙·西尔科

徐颖 译

KEY-可以文化 | 浙江文艺出版社

2023年6月

原标题:《你知道吗,牵牛花的中心是一朵云 | 《仪式》译者手记》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司