- +1

艺术乡建谈‖陈量×陈荣鑫:在田野中找到艺术原境的感受

【编前话】

乡村似乎突然很火,处处都成了“希望的田野”。

这的确很好。

但熟知乡村物事和脚踏泥土的人都清楚,这是表象。

其实,乡村还在原地。乡村未必真的很“火”。

时代在城市寻求机遇。

也有人逆流而动,自发地走向乡村,寻找乡村的价值和理由。他们接续的是晏阳初们的信念。

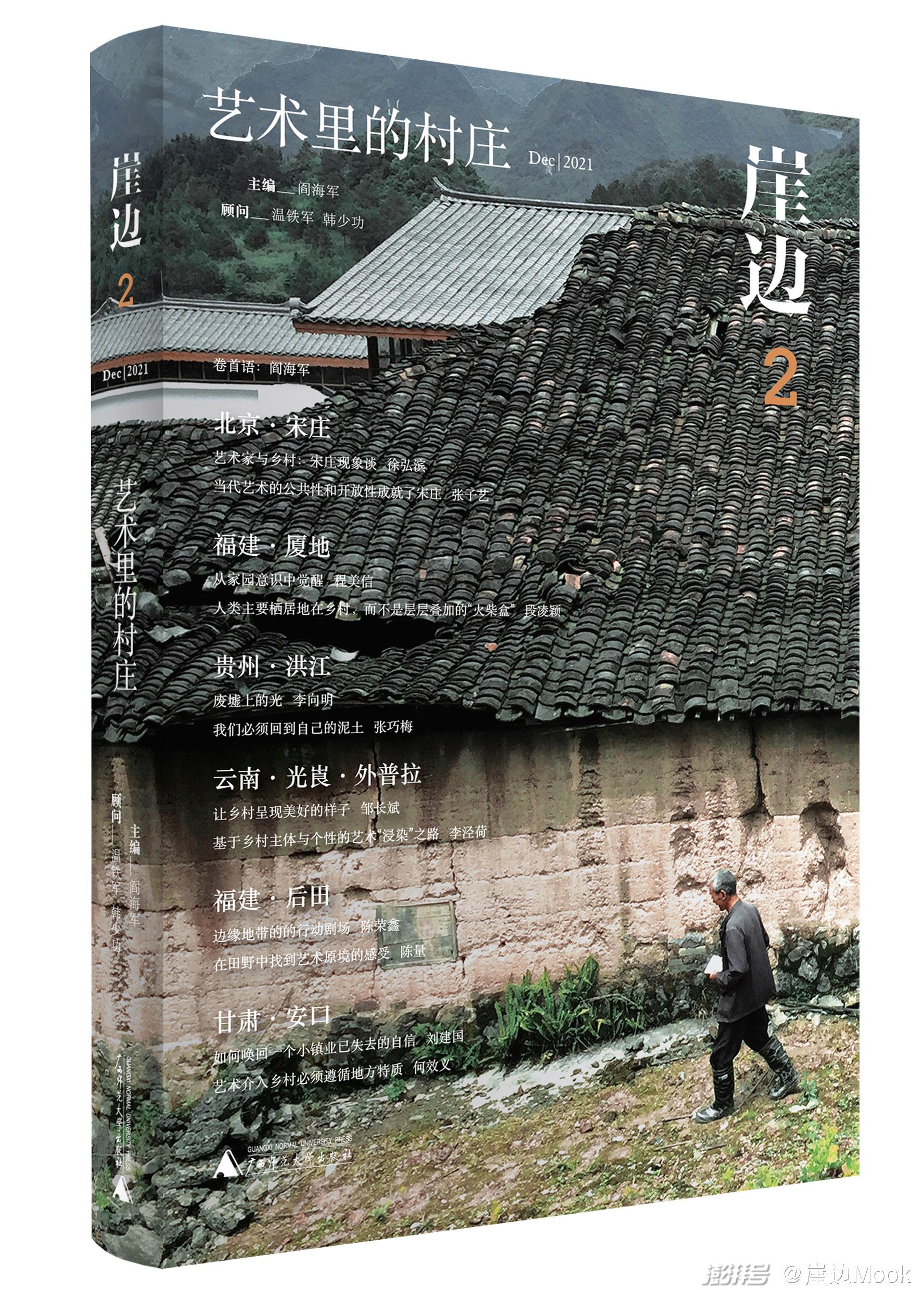

2021年,我们出版《崖边2:艺术里的村庄》,梳理了中国六个典型的艺术乡建项目,共有12位作家、艺术家参与了讨论。他们都有体悟大地和人民、反思资本主义危机、生发中国本土文明的挚真。近期,我们摘发部分访谈内容,以“艺术乡建谈”归栏发布,以继续艺术乡建话题。

首先关注“后天计划”。

陈荣鑫留学回来从教,一头扎进自己的故乡——福建后田小渔村,开辟了行动剧场,以艺术创作在村庄找寻在地性的艺术原境的感受,进而反思当代艺术所依赖的都市化的资本主义场景越来越隐蔽导致的虚无感。他将自身与所在的土地做了深度关联,将生活和情感真诚地投注到脚下的土地中去。

艺术家陈量对陈荣鑫的实践做了深入采访。下面为访谈内容。

后田渔村

作为乡村的后田

陈量:我出生于西北农村,在那里我的祖辈们面对的问题似乎是恒久围绕着“人地矛盾和城乡的二元结构”所进行的,而我很想知道,生长于东南沿海的你,对今天厦门地区渔村的问题是怎么看的?后田是否属于这些问题的代表性案例,还是它具有其他的特殊性?

陈荣鑫:人地矛盾和城乡一体化伴随着经济的发展,这个问题已经存在很长一段时间了,这种体会近几年会更为明显,比如城乡发展和文化教育资源的不平均、还有很多艺术项目从城市平移到乡村的“降维打击”策略也变成了一种套路。对艺术乡建的误解可能在于,我们觉得农村需要什么要依赖于城市发生了什么,而这些话题都是在经济发达的地区所流行的判断标准。社会参与式的艺术在乡村的空间场所中进行,如果艺术家和策展人,还被艺术体制所束缚,导致想象力和感知力枯竭,艺术和现实严重脱离,那就证明我们对现实问题的关注还是不够的,甚至是相背离的。这也是很大程度导致一些艺术介入乡村的格格不入,最终出逃,留下一地鸡毛。

后田的问题也是大部分中国“乡村现场”的问题,但当然也有其特殊性。北方和南方的乡村、沿海和内陆的乡村等,都有地域性的背景和宗教信仰、民俗、地理生态、民俗风情等不同,所以很多艺术介入乡村的方式各有不同,根据每个村落具体的问题而决定。

陈量:你是否认同温铁军讲的“乡建是农村的唯一希望?”你如何看待当下这么多的艺术乡建项目,它们有什么值得你们借鉴或者反思的点,可举一些例子来说明吗?

陈荣鑫:有认同的部分也有不认同的部分,没有那么绝对地是唯一的希望。在当下重新理解乡建这个概念的同时,应该基于中国乡村的情况,以超地域和跨学科的视野去看待。现在很多乡建被看作是消费乡村、消费传统文化、一味地否定政治和玩弄艺术的议题。乡建不是以政府或企业为主导的将乡村和城市一体化的活动,当然也不是知识分子或艺术家改造乡村使之成为所谓文人的乌托邦,而是要建构多主体、多元化、具有与当下文明相契合的生活的乡村。社会参与式艺术是通过艺术的方式来介入和激活乡村,使之有可能地实现人、自然、传统或历史文化之间的联系和沟通,这也是我一直以来在思考的到底“艺术介入”的意义是什么?至今也还没有自己肯定的答案。

后天计划可以将其视为以“开放的美术馆”概念而组织起来的社会参与式的艺术项目。艺术乡建在当下固然没有绝对的定义,“艺术”是属于行动方式,乡建则更多指代具体的动作,有时艺术介入或艺术乡建只是叫法不同,或两者成分多少的问题而已,相互包含,相辅相成。不同的策展人和艺术家对待乡村也有不同的理解和价值诉求,同时也会根据乡村的具体境况有不同的介入方式。如靳勒在石节子村是以艺术带动乡村发展,让艺术给家乡带来活力;王南溟则在探讨公共教育在艺术乡建活动中的可行性;渠岩试图构建一个以尊重传统文脉为依托的体系化的乡建系统;左靖在碧山是一个具有完整社会理念的乡村共同体计划等等。这些都是当下实验性的艺术介入乡村的项目,没有绝对的好与不好,但也提供了很好的可参考与反思的案例。以上的艺术乡建项目有的已经终结,有的还正在实施。终结的原因有的是因为发起人的间断或终止行动;有的是因为资金或现实不可抗拒的原因;有的是政府或其他外界力量的干预等。所以我们也可以看到艺术乡建除了实施方式值得思考,还有一个需要重视的问题,那就是“可持续性”的问题。

《坐西向东》,现场行为,Chen Rong xin

陈量:我发现,在“后天计划”中,似乎较少有当地居民的参与,这是出于什么样的考虑?

陈荣鑫:在最开始村民参与的成分比较少,因为他们多少也有些警惕,慢慢在熟悉了解之后他们参与的项目就多了,甚至是以他们为主的活动,我们变成了协作者和观众。在第一场行为艺术展的现场,我和后田的一位村民合作表演了一个行为《坐西向东》,在屋顶一块砖的境地,双方由试探再到协作,游戏的最大的障碍是我们要以达成某种共识再通过对方的身体。作品所要表现的是双方在各自固有规则上的误解和共存。这个作品是临时性的,没有排演就在当下生成的一个方案,并即刻实行出来。现在看来也多了几分隐喻的成分:一个艺术项目进入社区现场后,会面临各种迷惑和阻力,有的来自于群体的文化共性和认知,也有的来自于不同个体间的生命经验差异,这需要大量的对话、协商与妥协,所谓的计划固然要有前瞻性,但在现实的实施中要建立协商机制,并在某种平衡中过渡推进。

在中国社会的现场,很多乡村社区其实最需要的并不是艺术,虽然很多与艺术和乡村有关联的项目也取得不错的效果,但在文化震撼之余,就会看到深刻的结构性问题依然存在着,对于这些状况,艺术的实际作用可以说是微乎其微。“后天计划”在开展项目的过程中虽然也把村民作为主要对象,但并不刻意去要求村民来参与。

在“后天计划”的艺术项目进行中并不是要解决具体的问题,而是提出了更多的假设和带来了意识上的影响,并激发了村民的讨论、参与。在这过程中艺术家从创作者变成组织者、协商者,村民从旁观者变成讨论者、参与者。

陈量:对于一个渔村来讲,城市化是未来村庄和渔民们的出路吗?你觉得后田渔民目前迫切需要的是什么?

陈荣鑫:从参与的层面来考量当地村民的需要的话,一直以来有个不能回避的问题是村里人的理想并没有我们那么复杂,他们不会描述乌托邦的理想,有时会连一块砖头是谁家也争夺得面红耳赤,而他们的梦想就是希望和城市人一样可以有丰厚收入和更好的工作机会,让家庭变得富裕,获得合理的医疗和教育资源等。城里人总觉得城市生活压力大和空气差,只有边缘乡村是世外桃源,这种只站在自己立场考虑问题的差异,如“城里人想要出来,城外人想进去”,而造成这种差异,主要还是因为经济发展和文化教育的不平均。城市化并不一定是乡村的未来,乡村有乡村的特点和生态环境,并不能一味“去乡村化”,或推崇“城市化”。后田的地理位置比较特别,政府对渔村的规划也在早几年就已经禁止养殖海产品和限制出海捕鱼,目的是营造高端的旅游休闲的地产项目。渔村的村民失去了赖以生存的生产方式,迫于生计,有的村民开始自发组织在村外围做起了大排档生意。政府也注意到禁渔之后村民开始有些无所适从,也就默认了大排档的经营,便开始对村庄环境整治和餐饮业有一定的扶持。在近十年,后田也被外界熟知作为海鲜大排档集中的地方,城市与现代生活方式也开始分享给渔村。所以,我们开展活动的过程也反思“艺术的有效性”是什么?思考乡村作为一个原生态社区面对“乡村未来”还可以如何去想象,从而能让有建设性的影响和互动在“村落现场”发生。

陈量:后天计划做驻村项目是如何开展的,和渔民们有没有关系,开展艺术驻村的是否有达到你们所期待的效果?

陈荣鑫:“后天计划”有几期艺术家驻地项目是招募驻地者以“在地”作为研究对象,辐射周边的地区,通过社会人文环境进行考察和研究等活动。艺术驻村已经做过五次,目的是让艺术家们可以用各自不同的生命和知识经验去体会和感知现场,与村民交流合作,并试图提出新的问题,通过艺术创作的渠道,探寻艺术激活乡村的可能性及方式。驻地创作之后艺术家要有展览和讲座的成果汇报。这期间艺术家无不在与村庄和村民发生关系,这几次的艺术驻村所呈现的汇报还是有达到预期的设想。社会参与式艺术其实强调的是参与、合作与协商的艺术方式,这就要求艺术工作者们尽可能地感知和亲历乡村社会的现场,深入其中,一起合作、谋划作品,并且让当地的村民们参与到创作和展览中,让整个乡村成为艺术发生地,共同构成艺术家和民众合作的社会现场。

《同安》Nick Renshaw

陈量:在你的文章中,你说“后天计划”是“一场注定失败的游戏”,这是对艺术介入社会空间前景的一种无望,还是对乡村未来的一种怀疑?为什么?

陈荣鑫:乡村在社会关系中是错综复杂的,在利益交换的过程中和在价值观念的摩擦碰撞中已经变成了一个在地性与复杂性、荒诞性与真实性、个体性与特殊性并存的社会实践现场,这同时也是当代艺术关注的重要的主题之一。当然艺术工作者的接连入场,让关系复杂的“乡村”,不仅开始冲击原有保守和封闭的观看视野、重构审美经验和新的艺术美学立场,同时也是对艺术与社会关系的再定义和确认。

我所怀疑的并不是那些艺术计划本身,在我所了解和接触的艺术介入社区的项目,大部分还是很有探讨的价值。中国社会的现场确有其特殊性,在不同的国家和社会都有其自身的语境,艺术与社会政治意识形态之间也是有着敏感而强烈的关系。对于艺术的探讨始终无法脱离社会现状来进行,艺术也常常被提倡要关注社会,反映社会现实,我认为这应该是社会参与式艺术最低限度的要求才是,但却还是要被不断地作出提醒,可见这是有很大的问题的。我的怀疑是乡村作为一种社会现场,为当代艺术的发展提供了更多可能的空间,乡村和当代艺术的联系是紧密而自然的,但在中国的大部分民众都还未形成普遍的人文价值观与现代化意识,不管在城市还是乡村对于艺术功能与价值的认定也未能有普遍的意识,很多艺术工作者如果不能因地制宜地介入到乡村,结局可能将会是无用功,甚至演变成一种被冠以“当代的”破坏行动。这同时也要求社会参与式的艺术需要通过艺术家与民众的共同参与,让艺术成为社会建构与社会改变的重要力量。

乡村的复杂的社会特性为当代艺术丰富了创作的媒介,乡村为当代艺术的发展提供土壤,当代艺术为乡村提供肥料。“失败的游戏”并不是真正的失败,很多社会参与式的艺术项目更多的是在提出一种可能性的实验,虽然很难有实际的效果,更难以真正改变乡村的现状,但艺术一旦介入到乡村,便会潜移默化地影响当地民众的思想与生活。正因为有这些艺术的实验项目,才能为乡村的未来提供更为宽广的道路。失败不是借口,哪怕注定是失败的,也应该大胆地尝试和探寻。

艺术与乡建

陈量:在某种程度上来讲,一种田园主义情绪正在当下复炽,尤其是对于那些处于隔离状态的都市人群。根据你文章的描述,我隐约感到这样的一种驱力也弥漫在“后天计划”之中。站在艺术之外,想知道你们通过这些在地性的艺术实践,想与乡村建立一种什么样的关系?你们是用什么样的方式,将自我的表达也转化为社会场域的一部分?

陈荣鑫:中国的“乡村”是一个很庞杂的文明系统,从传统习俗、宗教文化、地理生态、社群意识、到生活方式等,都具有十分复杂的社会现实,乡村社会的问题都是我们难以想象的,如果不能亲历乡村现场,不去了解村民的真正诉求,就很难感知其中的复杂性。艺术工作者们艺术实践的在地生成也是基于这种在地性、复杂性的乡村现场,这就要求“我们”必须深入到村民心理层面的诉求上,并试图消除“我们”和“他们”的距离,并在这种在地的艺术实践关系中构建双方协同的文化生产方式,当然这是一种很高的理想,也是我所期待能建立的关系。只有开放的社会,自由意识才能得以呈现,以多元化、多主体共存、协商互助的“共同体”文化的方式进行社会参与式艺术计划,也为当代艺术提供更多元的类型,为艺术实践提供更具体的方法,也才能将自我的表达也转化为社会场域的一部分,为乡村文化注入更新鲜的活力。

陈量:目前所做,你觉得需要警惕些什么?

陈荣鑫:艺术作为对当下的反映和提示的方式,在任何时候和现场都是需要警惕的。在社会参与式的艺术项目或艺术介入乡村,要注重的是现实场景所带给你的触动并以此为媒介提出更多的可能。但要警惕的也是那沉重的现实,如果作为艺术工作者,感性和直觉是我们最值得引以为豪的武器,那同时在乡村现场的艺术介入,如果你不能作为冷静的理性者来看待问题和因地制宜地采取合适的方式来进行沟通及协商,在混沌中深陷而不能自拔,由最初的观察者和连接者的角色变成一个纯乡建或公益事业者,那将会被现实所束缚,最后被它完全打败。

移动美术馆

陈量:有没有自我期许与现实境况不能完全对称的问题?是否有对“后天计划”的自我批判?

陈荣鑫:“不对称”是有的,但也都在预料之中。最初想保持中立和尽量不要介入过于具体的事务的计划,到现在其实也有些调整,也在反思“我们”还能做什么?这样做真的是对的吗?这能改变什么吗?还要继续吗?等等,时常会出现类似种种的自我拷问的问题。后天计划的社会参与式艺术项目需要在行动的过程中去发现、去创造、去发展、去扩展,通过我们身体力行的劳作,这不仅仅是艺术工作者对于媒介、观念和工作方法上的实验,更多的是一种知识创新和社会实验在现实中的构建。

陈量:乡建盛行的当下,诸多乡建者或有一个共识,即“艺术复兴乡村,首先复兴的应是‘乡村生活的文化样式’”,你是否同意这样的观点?我发现“后天计划”似乎不是这样的实践路径,与之相比,你们是如何建立一种与乡村文化的联系的?

陈荣鑫:我是赞同这样的观点,但也并不是每个乡村都能适用,也不是最首要的步骤。“复兴乡村生活的文化样式”,或具体一点应该是村落的历史文脉和传统文化的梳理,历史学和社会学的方式来研究村落文化,以此来复兴原有的文化传统。但对于一大部分没有多少文化传统积淀的村落,在当下再去复兴原有的“现场”,会让人觉得是以“田园”之名在行历史倒车之路,变相的强加“我们”所认为的美好景象给乡村,或许我们会觉得这应该是村庄最重要和需要的,但村民大都不会这么认为。参与式艺术是以人的关系与其社会脉络作为理论与实践的出发点,通过艺术家与公众的协商与合作,在实践行动、艺术和现实生活之间的平衡来刺激社会想象的媒介和推动社会底层变革的方式。后天计划尝试建立一种与乡村文化的联系的实质,是在于把艺术当做一种社会文化活动,它是去中心化的、强调多元主体共同参与的、强调现场感的、带有沉浸式体验的在地性艺术创作行动。

陈量:我记得艺术乡建者渠岩讲过这么一句话:“我们仅靠形式单一的艺术表演以及精英主义的艺术活动是无法触动乡村整体复苏的,不但无法解决乡村诸多现实问题,也无法走出中国乡村深层的危机和困境。”你是否同意他的说法?你认为艺术家介入乡村,真正能带来的契机是什么?你认为什么才是有效的“艺术介入乡村”的实践?

陈荣鑫:工业文明的出现与现代化的发展,使得乡村面临着衰败萧退种种的危机:经济发展落后,传统文化遗失,精神文化断层。单一的艺术表演和精英主义的做法其实也是一种自私的做法,有时我们也在反思是否也会落入这番情境之中。我们不认为自己是艺术乡建者,也不认为只是来乡村空间做艺术。入驻在“乡村”和村民混熟了,深入地了解他们的生活和需求,会佩服他们对生活简单的向往和追求,或者他们不需要艺术,而是需要“更好的生活”,这个“生活”可以没有艺术,但不能没有踏实的物质和基本的需求。相对于城市,乡村在思想文化上的衰败与断层让一切过往的经验都变得不再适用,但也恰是这种文化思想的差异和贫乏状态,让艺术介入乡村的工作者有了“契机”,亦是那个被他们认为不重要的东西,即“艺术”的价值和功能,如开拓者面对荒野。

我认为没有什么是最有效的“艺术介入乡村”的实践,近四十年来,在中国城乡一体化是趋势,如果在乡村引进大型的双年展和开发商以艺术地产的方式直接地改造乡村算是最有效的吗?我觉得是有可能比现在很多“艺术介入乡村”的做法要来得高效些。但我们反思这种急功近利的方式,几场大型的活动或建设项目只能带来短暂的文化繁荣的错觉,实际却是在进行一场大规模的、不可逆的破坏。社会参与式艺术强调与社会空间、社会现场接洽,是具有某种公共性和在地性,它具有一定的社会干预性功能,在某种程度上对政治、伦理、审美具有导向的作用,这也必然决定社会参与式的艺术是一种缓慢的过程,“工作量大,期限长,见效慢”,我们也强调艺术作为文化生产参与社会有机体的建构之中,但它最为核心的是人与人,人与社会之间的关系,可以说乡村在错综复杂的社会关系中、利益交换和价值观念的摩擦碰撞中给参与式艺术提供了一个既复杂又真实的社会现场。我们期待会有相对更有效的艺术介入可以发散多个类型与多个视角对乡村进行全面的深入的行动,并在此基础上注重人性和推动乡村的发展。

《索多玛的安慰》吴曦煌

陈量:去年,建筑师雷姆·库哈斯和大都会建筑办公室智囊团AMO主任萨米尔·班塔尔合作,在所罗门·古根海姆博物馆展出了《乡村,未来》项目,正如展览的新闻稿所述:“展览的中心论点是,我们目前的城市生活形式需要以前所未有的规模来组织,抽象和自动化农村。”不知你是否关注了这个展览?怎么看这个展览?目前在整个全球化的背景下,你们在后田渔村所做的艺术在地性实践,有什么关键的意义需要在这个背景下重新言说?你认为什么是“乡村:未来的世界”?

陈荣鑫:有关注过这个展览。展览展出从乡村收集来的各种数据,涵盖各种各样人类学和工艺方面的课题,包括人工智能、自动化操作、政治激进化、移民问题、人类和动物的生态系统,以及电子科技对现实世界的影响,并用以预测乡村的未来发展。这是挺有意义的展览,也是关于“未来”值得讨论的主题。展览也提出来一种可能会出现的“中间状态”:农民和农村正在变得多样化,而都市人被乡村真实性的氛围所吸引而大量流入。这两种相互纠缠的趋势产生了“中间状态”的景观。

在后田所做的社会参与式实践,或许没有什么特别关键的意义可以言说,在这里不恰当地引用海德格尔的《我为什么住在乡下》的一句话来回应:“严格说来,我自己从不‘观察’这里的风景。我只是在季节变换之际,日夜地体验它每一时刻的变化”。

相比于高度城镇化的西方对未来乡村的变革,中国现代的乡村情况更为复杂,也具有更大的意义和价值。在今天,我们关注乡村发展与深层空间框架下的一些问题,却忽视城乡空间的相互依存关系,一种巨大而精确的新秩序正在对广大乡村施加它的影响,即把城市所有欠缺的诗意和标准强制地施加到乡村,使乡村已经成为了试验和变革的社会现场。苏珊·桑塔格在《反对阐释》中对那个时代的叙述,放在今天依然没有违和,“世界,我们的世界,已经足够贫瘠了,足够枯竭了。要去除对世界的一切复制,直到我们能够直接地再度体验我们拥有的东西。”对于乡村未来的探索,现在我们只是刚刚开始了解,但无论从建筑、艺术、政治、或是科技介入的趋势,乡村的未来世界将是各种趋势的混合体,那将是在人性指引下的边界模糊的新世界。

(访谈内容摘自《崖边2:艺术里的村庄》)

主编: 阎海军

出版社: 广西师范大学出版社

副标题: 艺术里的村庄

出版年: 2021-12

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司